Злокачественная фиброзная гистиоцитома позвоночника

Злокачественная фиброзная гистиоцитома (ЗФГ) – это одна из разновидностей саркомы, при которой происходит поражение мягких тканей.

Гистиоцитома – то опухоль злокачественного характера, формирующаяся в фасциях межмышечного пространства. Отличительная черта новообразования заключается в том, что оно может развиваться по скачкообразному типу.

В большинстве случаев болезнь диагностируется с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин в возрасте 25-55 лет. Часто опухоль локализуется в области шеи и головы, забрюшинного пространства, а также на туловище.

Что такое

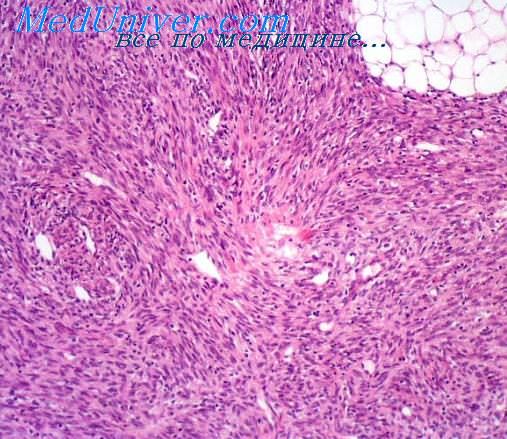

Поскольку данная разновидность опухолевого процесса была выявлена не так давно, то информации по заболеванию еще не так много. Однако, можно сказать, что новообразование формируется из соединительнотканных клеточных структур, которые состоят из гистиоцинов и фибробластов. В пространстве между ними может содержаться жировая ткань и коллаген.

Гистиоцитома характеризуется многоядерностью, плеоморфизмом, некрозами, митозами и гигантскими клетками.

Пик заболеваемости отмечается на 40-50-летний возраст. Несколько реже заболевание выявляется у молодых людей.

Виды

ЗФГ имеет 3 уровня злокачественности.

Первый

Для новообразования характерен медленный рост в течение нескольких лет. Данная стадия считается одной из наиболее доброкачественных.

Второй

Имеет несколько отличительных черт от вышеописанного процесса относительно прогноза выживаемости.

Третий

Патология характеризуется повышенной степенью агрессивности. Согласно статистике, этот тип злокачественности диагностируется в большинстве случаев. Исход болезни имеет неблагоприятный прогноз.

Кроме того, злокачественная фиброзная гистиоцитома классифицируется на несколько форм.

Плеоморфная

Данная разновидность относится к более распространенным и диагностируется в 60 процентах от всех случаев злокачественных гистиоцитом.

В ее составе присутствуют кубические и веретенообразные фибробластические клетки, в структуре которых может присутствовать несколько ядер. В области межклеточного пространства может содержаться муцин и коллаген.

Миксоидная

Составляет примерно 25% всех новообразований ЗФГ. Состоит из содержимого студенистой консистенции и плеоморфных участков. В строме присутствует множество сосудистых сплетений, которые формируют сеть.

Гигантоклеточная

На долю этого типа опухолей приходится около 10 процентов. В структуре присутствуют гигантские клетки, формирующие узловые образования. Узлы окружают плотные волокна с сосудами.

Часто в новообразовании выявляются кровоизлияния и некроз. Кроме того, такая опухоль имеет предрасположенность к образованию незрелой костной ткани.

Воспалительная

Встречается всего у пяти процентов больных фиброзной гистиоцитомой. В строении клеток присутствует жир и элементы митоза.

Причины

До настоящего времени точные провоцирующие факторы появления фиброзной гистиоцитомы так и не были выявлены наукой.

По теме

Поскольку при данном заболевании поражению подвергаются мягкие ткани, то среди возможных причин его появления выделяют:

- длительное воздействие ионизирующего облучения;

- болезни иммунологического типа;

- травмирование мягких тканей;

- контактирование с канцерогенными веществами на протяжении большого промежутка времени.

Кроме того, не менее важное значение имеет наследственность. Другими словами, если в анамнезе ближайших родственников имеются какие-либо раковые опухоли, то вероятность формирования ЗФГ увеличивается в несколько раз.

Симптомы

Клиническая картина патологии во многом зависит от места локализации злокачественного новообразования. Так, если отмечается глубинное расположение опухоли в области забрюшинного пространства, то заболевание будет сопровождаться болезненность в животе острого и тянущего характера, снижением массы тела, отсутствием аппетита, истощением, лихорадкой. Также отмечается повышение температуры тела, общее недомогание и повышенная утомляемость.

При поверхностном расположении уплотнения симптоматика будет характеризоваться формированием опухоли, которая в размере может достигать до десяти сантиметров, изменением кожного покрова, нарушением двигательной функции суставов, болями.

По мере прогрессирования патологии и разрастания новообразования происходит сдавливание рядом расположенных анатомически структур. При таком состоянии возможно появление изъязвлений, а также шелушения.

Если в онкопроцесс вовлекаются верхние или нижние конечности, повышается риск переломов в месте локализации новообразования.

Диагностика

Для выявления болезни и постановки окончательного диагноза применяются различные методы инструментального и лабораторного исследования.

По теме

Прежде всего специалист должен собрать всю необходимую информацию относительно анамнеза жизни пациента и имеющихся у него жалоб. Далее проводится пальпирование пораженного участка. Во время прощупывания определяется уплотнение. При этом больной может испытывать болезненные ощущения.

После этого назначается диагностическое обследование.

Рентгенография

Специалист имеет возможность получить изображение костей посредством рентгеновского сканирования. На основании результатов устанавливается или опровергается наличие новообразования. Благодаря рентгену удается дифференцировать рак костной ткани от гистиоцитомы мягких структур.

Сцинтиграфия

Данная процедура позволяет обнаружить очаги распространения метастазов. Кроме того, на изображении будут проявляться даже самые незначительные раковые клетки, которые обнаружить при помощи классического рентгена не представляется возможным.

Компьютерная томография

Такая методика считается более информативной. КТ позволяет получать снимки пораженных органов в трехмерном изображении, которое дает возможность оценивать не только костные, но также мягкие ткани и анатомические структуры.

Кроме того, при помощи КТ получается определить размер новообразования, место локализации, уровень его распространенности на региональные лимфатические узлы.

Магниторезонансная томография

Считается более точным методом по сравнению с компьютерной томографией. Применяется в случае необходимости дать оценку состоянию мягких тканей при прорастании в них раковой опухоли.

Биопсия

Это процедура, в ходе которой специалист берет фрагмент патологического материала для дальнейшего его гистологического и цитологического исследования. Пункцию осуществляют с применением местного обезболивающего средства.

Также необходимо проведение дифференциальной диагностики, в ходе которой ЗФГ отличают от плеоморфной липосаркомы, меланомы, саркомы остеогенного типа и гигантоклеточной опухоли. Постановка правильного диагноза происходит на основании наличия иммуногистохимического окрашивания.

Лечение

Основная задача терапевтических мероприятий заключается в полном иссечении первичного злокачественного новообразования. Вместе с этим может проводиться лучевая и химиотерапия, что способствует уменьшению опухоли и подавлению дальнейшего роста аномальных клеточных структур.

При хирургическом вмешательстве удаляется не только очаг поражения, то также 2-3 сантиметра здоровой ткани, которая ее окружает. Это позволяет снизить вероятность повторного формирования очага поражения.

Если происходит разрастание новообразования, то удалению подвергается не менее 50 процентов мышц.

По теме

Лучевая терапия подразумевает воздействие на опухоль радиочастотного облучения. При этом здоровые ткани не затрагиваются.

При использовании химиотерапии назначаются определенные цитостатические препараты. Особой популярностью пользуются Винкристин, Циклофосфамид и Доксорубицин.

Осложнения

Наиболее распространенным последствием является вторичное развитие опухоли, а также распространение метастазов. Кроме того, осложнения могут появиться и при проведении курса химиотерапии, что проявляется тошнотой и рвотой, ломкостью ногтей, выпадением волос и другими признаками.

Прогноз

Максимально положительных результатов при лечении злокачественной фиброзной гистиоцитомы удается добиться только при радикальном удалении новообразования, когда оно относится к низкодифференцированной группе.

Но, поскольку заболевание чаще выявляется уж на более поздних этапах, когда происходит метастазирование на близлежащие и отдаленные структуры, то прогнозы будут в большинстве случаев неблагоприятные.

Выживаемость на протяжении трех лет отмечается в 45-50 процентах случаев. Продолжительность жизни в течение пятилетнего срока наблюдается всего у 37 процентов больных.

По теме

При каждом повторном появлении онкологического процесса данные показатели снижаются в несколько раз.

Кроме того, неблагоприятный исход будет и при опухоли, имеющей внушительные размеры. Также на результат влияет возраст больного и неоперабельность новообразования.

ЗФГ представляет собой онкологический процесс, который требует незамедлительного проведения терапевтических мероприятий. Поэтому важно, чтобы заболевание было обнаружено как можно раньше, что позволяет увеличить шансы на выздоровление и продление сроков жизни. Для этого специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинское обследования, что позволит выявить болезнь в начале ее развития и начать адекватное лечение.

Источник

Виды злокачественной фиброзной гистиоцитомы. Диагностика и лечение злокачественной фиброзной гистиоцитомы.Выделяют 4 гистологические разновидности злокачественной фиброзной гистиоцитомы: плеоморфную, миксоматозную, гигантоклеточную и воспалительную, на долю которых приходится 60, 25. 10 и 5%, соответственно. Что касается ангиоматозной разновидности злокачественной фиброзной гистиоцитомы, встречающейся исключительно у детей и имеющей благоприятный прогноз, в настоящее время она рассматривается как доброкачественная опухоль — ангиоматоидная фиброзная гистиоцитома. Плеоморфная разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы харатерзуется диффузным скоплением беспорядочно расположенных клеток двух типов: веретенообразных клеток с признаками фибробластов и кубических эпителиоидных клеток, напоминающих гистиоциты. Для второй разновидности клеток характерно также наличие атипичных гигантских клеток, многоядерных, делящихся, с причудливыми, в том числе триполярными, фигурами митозов. Помимо множественных гиперхромных ядер эти клетки могут содержать в цитоплазме маленькие капли жира, придающие им пенистый вид. Строма опухоли обычно не выражена, заменена опухолевым компонентом. Однако при тщательном исследовании обнаруживаются расположенные между клетками нежные коллагеновые волокна, а также различное количество муцина. В ткани опухоли могут встречаться также лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, нейтрофилы, эти клетки иногда скапливаются вокруг кровеносных сосудов. Миксоидноя разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы (син.: миксофиброксантома) содержит клеточные участки, подобные плеоморфной разновидности злокачественной фиброзной гистиоцитомы, но около 50% ткани опухоли претерпевает студенистое превращение. Основа миксоидной стромы состоит из гиалуронидазочувствительных кислых мукополисахаридов и содержит множество арочных кровеносных сосудов, окруженных воспалительными клетками. Реже сосуды формируют нежную сеть, подобную наблюдаемой при миксолипосаркоме. Кроме того, опухолевые клетки могут содержать вакуоли, наполненные кислым муцином, и морфологически напоминать липобласты. Гигантоклеточная разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы (син.: злокачественная гигантоклеточная опухоль мягких тканей) состоит из тех же типов клеток, как и предыдущие разновидности, но с наличием гигантских клетОк типа остеокластов. Эти клетки имеют обильную эозинофильную цитоплазму с множественными одинаковыми маленькими ядрами и могут содержать жировые вакуоли и гемосидерин. В отличие от других разновидностей злокачественной фиброзной гистиоцитомы, клетки группируются в узлы, окруженные плотными фиброзными волокнами, содержащими сосуды. В узлах часты кровоизлияния, некрозы, возможно образование фокального остеоида или зрелой кости. Остеоид и кость имеют тенденцию к локализации по периферии узла в ассоциации с веретенообразными клетками. Гигантские клетки типа остеокластов, напротив, сосредоточены в центре опухоли и ассоциируются с гистиоцитами. Воспалительная разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы (син.: забрюшинная ксантогранулема; злокачественая ксантогранулема, ксантомаркома, воспалительная фиброзная гистоцитома) характеризуется плотным инфильтратом из нейтрофилов и лимфоцитов, а также большим количеством клеток с наличием крупных капель цитоплазматического жира, придающего им ксантоматозный вид. Большинство ксантоматозных клеток содержит гиперхромные ядра, встречаются фигуры митозов, подобные обнаруживаемым при других разновидностях злокачественной фиброзной гистиоцитомы. Нередко наблюдаются явления фагоцитоза. Строма опухоли состоит из аморфного гиалинового вещества с минимальным количеством коллагеновых волокон. Иногда отмечается выраженная васкуляризация, подобная наблюдаемой в грануляционной ткани. Каждая разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы характеризуется диффузным распространением, глубоким прорастанием в дерму, подкожную жировую клетчатку, фасции и другие мягкотканные элементы, а также опухолевым некрозом. Злокачественная фиброзная гистиоцитома может распространяться по межфасциальным пространствам, нервам и кровеносным сосудам.

Дифференциальный диагноз злокачественной фиброзной гистиоцитомы проводится с плеоморфной липосаркомой, которая может напоминать либо плеоморфную, либо миксоидную разновидности злокачественной фиброзной гистиоцитомы, но отличается отсутствием веретеноклеточного компонента и наличием липобластов; жир в липобластоподобных клетках при злокачественной фиброзной гистиоцитоме обычно неправильно распределен, а зазубренность ядра отсутствует. Плеоморфная рабдомиосаркома обычно встречается у детей и содержит клетки с более эозинофильной цитоплазмой и поперечной исчерченностью. Эти клетки окружены меньшим количеством коллагена, чем обнаруживаемые при злокачественной фиброзной гистиоцитоме, и положительно окрашиваются на десмин и миоглобин. Плоскоклеточный рак кожи и меланома также могут напоминать злокачественную фиброзную гистиоцитому, особенно внутридермальные метастазы этих опухолей. Для дифференциального диагноза в таких случаях используется иммуногистохимическое окрашивание на цитокератин (положительная реакция при плоскоклеточном раке кожи), протеины S-100 и НМВ-45 (положительная реакция при меланоме), CD68 (положительная реакция при злокачественной фиброзной гистиоцитомы). Наличие значительного воспалительного инфильтрата в сочетании с опухолевыми и гистиоцитарными клетками при злокачественной фиброзной гистиоцитоме требует отличия от болезни Ходжкина, в связи с чем используют окрашивание на Leu-Ml (маркер клеток Березовского—Штернберга) и общий лейкоцитарный антиген. Миксоидную разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы необходимо дифференцировать с миксомой и узловатым фасциитом, особенно если для исследования была использована лишь малая часть опухоли; при этом следует учитывать наличие плеоморфизма, многоядерных гигантских клеток и митозов, характерных для злокачественной фиброзной гистиоцитомы; кроме того, узловатый фасциит и миксома отличаются от злокачественной фиброзной гистиоцитомы меньшей васкуляризацией. Остеосаркома в отличие от гигантоклеточной разновидности злокачественной фиброзной гистиоцитомы характеризуется наличием распространенных, а не локальных остеоидных депозитов. Костное, а не мягкотканное происхождение саркомы можно установить также на основании данных клинического и рентгенологического обследования. Доброкачественная гигантоклеточная опухоль кости с захватом мягких тканей не имеет признаков клеточной атипии, свойственных злокачественной фиброзной гистиоцитоме. Хондросаркома, злокачественная шваннома, лейомиосаркома обычно отличаются характерными гистологическими особенностями кроме того, их можно отличить от злокачественной фиброзной гистиоцитомы иммуногистохимически. При выбухающей дерматофиброме отсутствуют плеоморфизм и некрозы. Дерматофиброма располагается более поверхностно и имеет доброкачественное строение. Лечение злокачественной фиброзной гистиоцитомы: хирургическое удаление опухоли с широким (2 см и более) захватом краев. Радикальная эксцизия включает не менее 50% мышцы. Иногда проводится ампутация пораженной конечности. При использовании микрохирургической операции по Mohs частота местных рецидивов уменьшается до 10%. Адьювантная лучевая терапия, применяемая как до, так и после операции (64-66 Гр при наличии опухолевых клеток в крае и 60 Гр при их отсутствии) улучшает послеоперационный прогноз. Химиотерапия (доксорубицин, циклофосфамид, винкристин) показана только при крупных опухолях конечностей. Лечение метастазов безуспешно. Лишь в нескольких случаях удаление изолированных метастазов привело к длительному выживанию больных Не улучшает прогноз и использование химиотерапии. Местные рецидивы злокачественной фиброзной гистиоцитомы после хирургического удаления отмечены в 26% случаях, причем у 8% больных они носят множественный характер. К развитию их предрасполагают присутствие злокачественных клеток в крае удаляемой опухоли и наличие рецидива в анамнезе. Местный рецидив развивается в среднем через 16 мес после операции, у 67% больных он отмечен в течение первых 2 лет, а у 95% — в течение 5 лет после операции. Общий уровень метастазирования для злокачественной фиброзной гистиоцитомы составляет 32%. Тенденция к метастазированию не зависит от местного рецидива, но коррелирует с размером и гистологической разновидностью опухоли. Немиксоидные разновидности метастазируют в 40% случаев, тогда как миксоидная разновидность — в 15%. Немиксоидные разновидности диаметром более 5 см имеют больший метастатический потенциал, чем маленькие опухоли, и даже миксоидная разновидность злокачественной фиброзной гистиоцитомы размером более 10 см метастазирует чаще, чем соответствующая опухоль меньшего размера. К факторам, коррелирующим с частотой метастазирования, относят также степень воспаления в опухоли, глубину прорастания опухоли, вовлечение фасции или рост вдоль фасциальных пространств, наличие опухолевых клеток в операционном крае, рецидив в течение первого года после удаления и т.д. В среднем злокачественная фиброзная гистиоцитома метастазирует через 12-14 мес после установления диагноза, при этом 96% метастазов возникает в течение первых 5 лет. Чаще всего опухоль метастазирует в легкие (80% больных), реже — в лимфатические узлы, печень, кости, мягкие ткани и забрюшинное пространство. Прогноз злокачественной фиброзной гистиоцитомы. К факторам, коррелирующим с низкой продолжительностью жизни, относят большие размеры опухоли, ее проксимальное расположение, немиксоидную гистологическую разновидность, степень злокачественности, распространенность некрозов в опухоли, наличие рецидивов и метастазов. Пятилетняя выживаемость при злокачественной фиброзной гистиоцитоме составляет 70%, причем 75% больных с миксоматозной разновидностью опухоли живут в течение 10 лет. – Также рекомендуем “Фибросаркома. Диагностика и лечение фибросаркомы.” Оглавление темы “Фибромы и фибросаркомы.”: |

Источник