Желтые связки позвоночника на латинском

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Анатомия: Соединения между позвонками

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными – синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения – диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения – синхондрозы или симфизы.

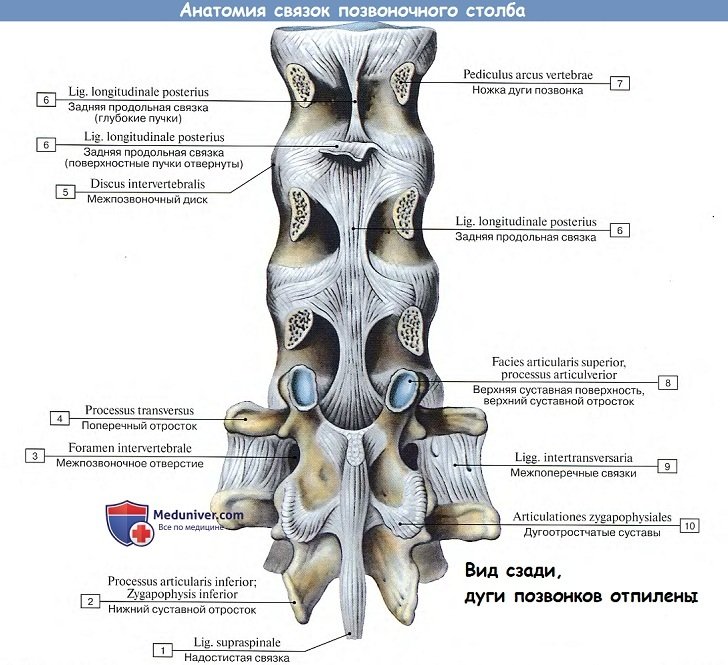

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

Соединения тел позвонков

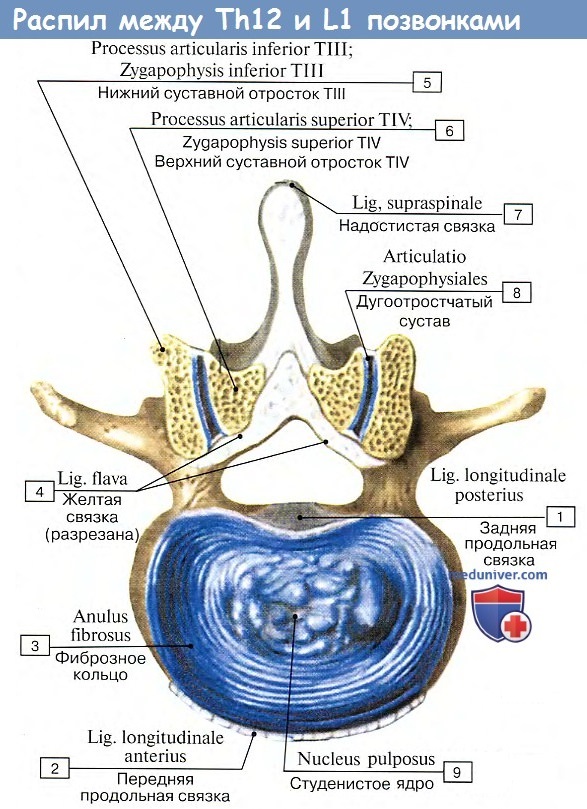

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

Дополнительно: Анатомия межпозвоночного диска на рисунке

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками – дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово – копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация – от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

Учебное видео анатомии суставов, связок позвонков (соединения позвоночника)

– Также рекомендуем “Соединение позвоночного столба с черепом”

Источник

1.

СИНХОНДРОЗЫ ЧЕРЕПА

, synchondroses cranii (craniales). Соединения костей черепа при помощи хряща, которые обычно исчезают по мере окостенения.

2.

Клиновидно-затылочный синхондроз

, synchondrosis sphenooccipitalis. Расположен кзади и книзу от турецкого седла между телом клиновидной и затылочной костями. Рис. А.

3.

Клиновидно-каменистый синхондроз

, synchondrosis sphenopetrosa. Расположен между os sphenoidale и пирамидой височной кости, латеральнее рваного отверстия. Рис. А.

4.

Каменисто-затылочный синхондроз

, synchondrosis petrooccipitalis. Начинается от яремного отверстия и продолжается вперед и медиально. Рис. А.

4a.

Внутризатылочные синхондрозы

, synchondrosеs intraoccipitales.

5. [

Задний внутризатылочный синхондроз

, synchondrosis intraoccipitalis posterior]. Расположен между задним и двумя боковыми центрами окостенения затылочной кости. Рис. А.

6. [

Передний внутризатылочный синхондроз

, synchondrosis intraoccipitalis anterior]. Начинается от переднего края большого затылочного отверстия, проходит между передним и двумя боковыми центрами окостенения. Рис. А.

7.

Клиновидно-решетчатый синхондроз

, synchondrosis sphenoethmoidalis. Предшественник одноименного шва. См. 54.7.

8.

СУСТАВЫ ПОЗВОНОЧНИКА, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ЧЕРЕПА

, articulationes columnae vertebralis, thoracis et cranii. Соединения позвонков, костей грудной клетки и черепа.

9.

Межпозвоночный симфиз

, symphysis intervertebralis. Соединение тел соседних позвонков.

10.

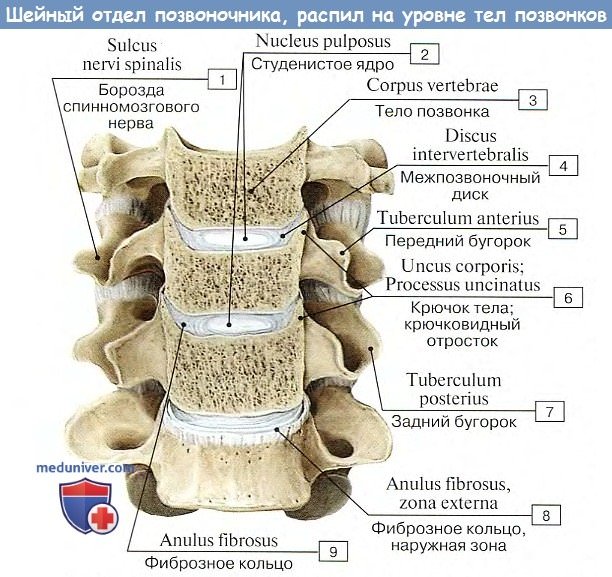

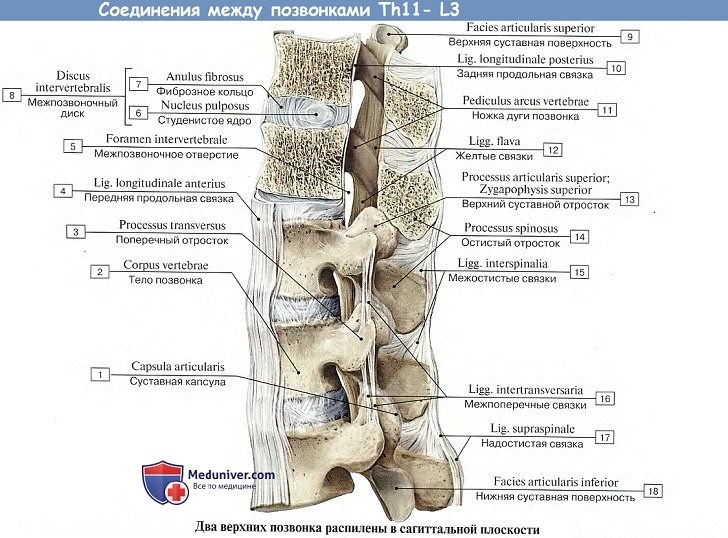

Межпозвоночный диск

, discus intervertebralis. Фиброзно-хрящевое образование из кольцевидных соединительнотканных пластинок и студенистого ядра в центре между телами двух соседних позвонков. Рис. Б, Рис. В.

11.

Фиброзное кольцо

, anulus fibrosus. Образовано косо ориентированными пучками фиброзных волокон, соединяющими тела соседних позвонков. Рис. Б.

12.

Студенистое ядро

, nucleus pulposus. Полужидкое вещество в центре межпозвоночного диска. Рис. Б.

13.

Желтые связки

, ligamenta flava. Состоят из эластических волокон и соединяют дуги позвонков. Рис. Б.

14.

Дугоотростчатые суставы

, articulationes zygapophysiales. Формируются суставными отростками соседних позвонков. Рис. В.

15.

Межпоперечные связки

, ligg. intertransversaria. Узкие тяжи между поперечными отростками позвонков. Рис. В.

16.

Межостистые связки

, ligg.interspinalia. Широкие соединительнотканные тяжи между остистыми отростками. Рис. Б.

17.

Надостистые связки

, ligg.supraspinalia. Продольные фиброзные тяжи, соединяющие верхушки остистых отростков. Рис. В.

18.

Выйная связка

, lig. nuchae. Треугольной формы пластинка в верхних отделах шеи. Является продолжением надостистых связок. Рис. Б.

19.

Передняя продольная связка

, lig. longitudinale anterius. Соединяет передние поверхности тел позвонков. Рис. Б.

20.

Задняя продольная связка

, lig. longitudinale posterius. Соединяет задние поверхности межпозвоночных дисков и тел позвонков, является передней стенкой позвоночного канала. На уровне 3-го шейного позвонка переходит в покровную мембрану. Рис. Б.

21.

Крестцово-копчиковый сустав

, articulatio sacrococcygea. Сочленение между крестцом и копчиком. Иногда представляет собой синхондроз. Рис. Г.

22.

Поверхностная задняя (дорсальная) крестцово-копчиковая связка

, lig.sacrococcygeum posterius (dorsale) superficiale. Рис. Г.

23.

Глубокая задняя (дорсальная) крестцово-копчиковая связка

, lig.sacrococcygeum posterius (dorsale) profundum. Рис. Г.

24.

Передняя (вентральная) крестцово-копчиковая связка

, lig. sacrococcygeum anterius (ventrale).

25.

Латеральная крестцово-копчиковая связка

, lig.sacrococcygeum laterale. Рис. Г.

27.

Передняя атлантозатылочная мембрана

, membrana atlantooccipitalis anterior. Натянута между передней дугой атланта и затылочной костью. Расположена спереди от связки верхушки зуба. Рис. Б.

28. [

Передняя атлантозатылочная связка

, lig. atlantooccipitale anterius]. Утолщение передней атлантозатылочной мембраны. Начинается от переднего бугорка атланта.

29.

Задняя атлантозатылочная мембрана

, membrana atlantooccipitalis posterior. Натянута между задней дугой атланта и затылочной костью. Входит в состав задней стенки позвоночного канала. Рис. Б.

30.

Латеральная атлантозатылочная связка

, lig.atlantooccipitale laterale. Косо направленный фиброзный тяж, соединяющий поперечный отросток атланта с яремным отростком затылочной кости.

Источник

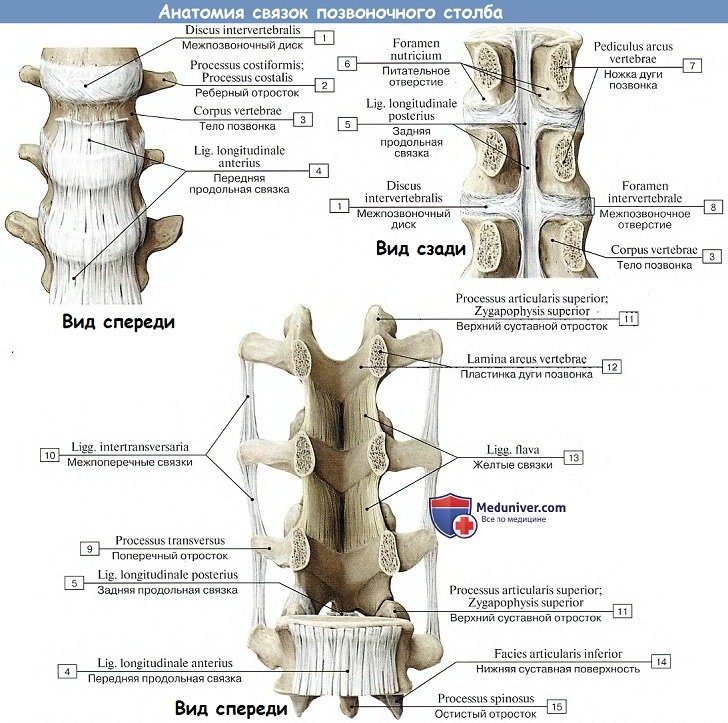

Связки позвоночного столба, ligg. columnae vertebralis, можно подразделить на длинные и короткие .

К группе длинных связок позвоночного столба относятся следующие:

1. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius , проходит вдоль передней поверхности и отчасти вдоль боковых поверхностей тел позвонков на протяжении от переднего бугорка атланта до крестца, где она теряется в надкостнице I и II крестцовых позвонков.

Передняя продольная связка в нижних отделах позвоночного столба значительно шире и крепче. Она рыхло соединяется с телами позвонков и плотно — с межпозвоночными дисками, так как вплетена в покрывающую их надхрящницу (перихондрий), perichondrium; no бокам позвонков она продолжается в их надкостницу. Глубокие слои пучков этой связки несколько короче поверхностных, в силу чего они соединяют между собой прилежащие позвонки, а поверхностные, более длинные пучки залегают на протяжении 4 позвонков. Передняя продольная связка ограничивает чрезмерное разгибание позвоночного столба.

2. Задняя продольная связка, lig, longitudinale posterius, располагается на задней поверхности тел позвонков в позвоночном канале. Она берет свое начало на задней поверхности осевого позвонка, а на уровне двух верхних шейных позвонков продолжается в покровную мембрану, тетbrапа tectoria. Книзу связка достигает начального отдела крестцового канала. Задняя продольная связка в противоположность передней в верхнем отделе позвоночного столба более широкая, чем в нижнем. Она прочно сращена с межпозвоночными дисками, на уровне которых она несколько шире, чем на уровне тел позвонков. С телами позвонков она соединяется рыхло, причем в прослойке соединительной ткани между связкой и телом позвонка залегает венозное сплетение. Поверхностные пучки этой связки, как и передней продольной связки, длиннее глубоких.

Группа коротких связок позвоночного столба представляет собой синдесмоз.

К ним относятся следующие связки:

1. Желтые связки, ligg. flava, выполняют промежутки между дугами позвонков от осевого позвонка до крестца. Они направляются от внутренней поверхности и нижнего края дуги вышележащего позвонка к наружной поверхности и верхнему краю дуги нижележащего позвонка и своими передними краями ограничивают сзади межпозвоночные отверстия.

Желтые связки состоят из вертикально идущих эластических пучков, придающих им желтый цвет. Они достигают наибольшего развития в поясничном отделе. Желтые связки очень упруги и эластичны, поэтому при разгибании туловища они укорачиваются и действуют подобно мышцам, обусловливая удержание туловища в состоянии разгибания и уменьшая при этом напряжение мышц. При сгибании связки растягиваются и тем самым также уменьшают напряжение выпрямителя туловища (см. „Мышцы спины»). Желтые связки отсутствуют между дугами атланта и осевого позвонка. Здесь натянута покровная мембрана, которая своим передним краем ограничивает сзади межпозвоночное отверстие, через которое выходит второй шейный нерв.

2. Межостистые связки, ligg. interspinalia, — тонкие пластинки, выполняющие промежутки между остистыми отростками двух соседних позвонков. Они достигают наибольшей мощности в поясничном отделе позвоночного столба и наименее развиты между шейными позвонками. Спереди соединены с желтыми связками, а сзади, у верхушки остистого отростка, сливаются с надостистой связкой.

3. Надостистая связка, tig.supraspinale, представляет собой непрерывный тяж, идущий по верхушкам остистых отростков позвонков в поясничном и грудном отделах. Внизу она теряется на остистых отростках крестцовых позвонков, вверху на уровне выступающего позвонка (CVII) переходит в рудиментарную выйную связку.

4. Выйная связка. lig. nuchae, — топкая пластинка, состоящая из эластических и соединительнотканных пучков. Она направляется от остистого отростка выступающего позвонка (CVII) вдоль остистых отростков шейных позвонков вверх и, несколько расширяясь, прикрепляется к наружному затылочному гребню и наружному затылочному выступу; имеет форму треугольника.

5. Межпоперечные связки, Iigg. intertransversaria, представляют собой тонкие пучки, слабо выраженные в шейном и отчасти грудном отделах и более развитые в поясничном отделе. Это парные связки, соединяющие верхушки поперечных отростков соседних позвонков, ограничивают боковые движения позвоночника в противоположную сторону. В шейном отделе они могут быть раздвоены или отсутствуют.

Атлас анатомии человека.

Академик.ру.

2011.

Источник

Эти структуры устойчивые и эластичные, поэтому травмы их в современной медицинской практике встречаются крайне редко. Тем не менее многие люди сталкиваются с такой проблемой, как гипертрофия желтых связок. Стоит сказать, что чаще всего утолщение структур не является опасным. С другой стороны, в некоторых случаях (особенно если речь идет о быстро прогрессирующей гипотрофии) патология может привести к повреждению нервных корешков и сдавливают спинного мозга.

Именно поэтому многие люди интересуются дополнительной информацией. Почему возникает утолщение желтых связок? На какие симптомы стоит обратить внимание? Какая терапия может понадобиться? С ответами на эти вопросы полезно ознакомиться.

Что представляет собой желтая связка позвоночника?

Для начала стоит разобраться с общей информацией. Желтые связки (на латыни — ligamentum flava) — соединительнотканные структуры, которые обеспечивают соединение дуг соседних позвонков. Они расположены по всей длине позвоночного столба, начиная с основания черепа (исключением является лишь атлант и осевой позвонок) и заканчивая тазовым отделом. Кстати, именно в поясничном отеле связки наиболее толстые.

Эти структуры считаются наиболее прочными, упругими, сильными и эластичными. Связки состоят из фиброзно-эластичной ткани желтоватого цвета. Стоит также отметить, что здесь содержится огромное количество эластичных волокон: растягиваясь, они могут становиться длиннее в четыре раза. Связки обеспечивают поддержку и стабильность позвоночника, межпозвоночных дисков и мышц, одновременно защищая спинной мозг и нервные корешки от сдавливания.

Основные причины гипертрофии

К сожалению, далеко не во всех случаях удается выяснить, почему желтая связка утолщается. Доказано, что гипертрофия (в умеренной, неопасной степени) развивается с возрастом, ведь в процесс старения организма вовлекаются все ткани.

Считается также, что изменение связок порой является следствием дегенеративных или воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата. К факторам риска относят переохлаждение и сильный перегрев организма. Гипертрофия связок иногда связана с травмами, включая трещины и переломы

Механизм развития недуга

Как уже упоминалось, гипертрофия таких структур, как желтые связки, часто обусловлена длительно протекающими воспалительными и дегенеративными процессами. Например, к факторам риска относят остеохондрозы и спондилоартрозы. Привести к изменению связок могут и травмы. Почему так происходит?

На самом деле ответ очень прост. Дегенерация или травмы приводят к нарушению целостности позвонков или суставов между позвоночными дугами. В связи с этим позвонки становятся подвижными, что приводит к активации защитных механизмов. Связки утолщаются и увеличиваются в размерах, таким образом пытаясь компенсировать нестабильность позвоночника.

Благодаря гипертрофии фиксация позвонков, безусловно, усиливается. Тем не менее эластичность самых связок снижается, что нередко приводит к сдавливанию нервных корешков или спинного мозга. Сужение спинного канала уже чревато опасными последствиями.

Симптомы при умеренном утолщении желтых связок

Стоит отметить, что в большинстве случаев подобные изменения в организме протекают бессимптомно. Умеренная гипертрофия не считается опасной, так как практически не влияет на функционирование элементов опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Тем не менее быстро увеличивающаяся в размерах желтая связка может привести к стенозу позвоночного канала. В таких случаях основным симптомом является боль в пораженной области. Согласно статистике гипертрофии более подвержены связки поясничного отдела.

Чем опасна выраженная гипертрофия?

В большинстве случаев гипертрофированная желтая связка не является угрозой. Тем не менее подобное явление нередко усугубляется другими патологиями, в частности остеохондрозом и прочими дегенеративными процессами. Вкупе эти изменения могут привести к стенозу позвоночного канала, сдавливанию спинного мозга и нервных корешков.

В таких случаях пациенты часто жалуются на острые боли, которые распространяются на нижние конечности и ягодичные мышцы. Возможно нарушение подвижности ног, проблемы с поворотами туловища. В более тяжелых случаях появляются проблемы с мочеиспусканием и дефекацией.

Диагностические мероприятия

Гипертрофия такой структуры, как желтая связка, нередко протекает бессимптомно. Клиническая картина смазана, поэтому для постановки правильного диагноза нужны лабораторные и инструментальные обследования.

Как правило, на рентгенологическом снимке можно увидеть сужение позвоночного канала, нарушение целостности или локации позвонков. Более точным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. Такая процедура позволяет оценить состояние не только желтых связок, но и близлежащих тканей, структур.

В процессе диагностики крайне важно выяснить, что именно стало причиной гипертрофии и присутствуют ли какие-то сопутствующие заболевания, в частности остеохондроз, грыжа, смещение межпозвоночных дисков и т. д.

Гипертрофированная желтая связка: лечение медикаментами

Что делать, если у пациента обнаружена подобная патология? Умеренная гипертрофия без сопутствующих осложнений не считается опасной — в таких случаях врачи рекомендуют лишь придерживаться основных принципов здорового образа жизни, следить за диетой, ограничить нагрузки на позвоночник, не отказываясь при этом от физической активности (можно заниматься специальными видами гимнастики или плаванием).

Если же пациенты обращаются к доктору с жалобами на боль, то после диагностики специалист составляет эффективную схему лечения. Медикаменты, увы, не способны устранить деформацию или ее причину. Тем не менее правильно подобранные лекарства помогают справиться с дискомфортом.

Пациентам, как правило, назначают нестероидные противовоспалительные лекарства, в частности «Ибупрофен» или «Диклофенак». Такие препараты снимают боль и блокируют дальнейшее развитие воспалительного процесса. Они, кстати, выпускаются не только в форме таблеток, но также в виде наружных мазей, гелей, растворов для инъекций.

Сильно выраженный болевой синдром купируют с помощью анальгетиков, в частности «Баралгина» и «Анальгина». В более тяжелых случаях используются кортикостероидные препараты. Быстро снять приступ боли можно с помощью новокаиновой блокады в зоне ущемленного нерва.

Нередко изменение структуры позвоночного столба сопровождается спазмом мышц, что, в свою очередь, является причиной сильных болей и ограничения подвижности. Для снятия спазма используются препараты-миорелаксанты.

Другие виды терапии

Желтая связка — важный компонент, который обеспечивает целостностью и подвижность позвоночного столба. Поэтому крайне важно восстановить нормальное функционирование связок и предотвратить развивающийся стеноз. С этой целью используются самые разные виды лечения:

- физиотерапия, в частности электрофорез и ультразвуковое воздействие, обеспечивает устранение отечности и болевого синдрома, ускорение метаболизма;

- массаж помогает снять спазм, улучшить кровоток и трофику тканей, укрепить мышечный корсет, тем самым сняв нагрузку с позвоночника;

- мануальная терапия проводится для того, чтобы устранить смещение межпозвоночных дисков, снять давление с нервных окончаний (процедуры должен проводить опытный специалист, в домашних условиях подобное лечение может быть опасным);

- лечебная гимнастика, так как регулярные, правильно подобранные упражнения помогают укрепить мышц и связки.

Разумеется, схему лечения составляет лечащий врач. В большинстве случаев прогнозы для пациентов благоприятные.

Источник