Заболевание и повреждения костей таза и позвоночника

Травма позвоночника – это травматическое повреждение структур, образующих позвоночный столб (костей, связок, спинного мозга). Возникает вследствие падений с высоты, автодорожных, промышленных и природных катастроф. Проявления зависят от особенностей травмы, наиболее типичными симптомами являются боль и ограничение движений. При повреждении спинного мозга или нервных корешков выявляется неврологическая симптоматика. Диагноз уточняют, используя рентгенографию, МРТ, КТ и другие исследования. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Травма позвоночника – распространенное повреждение, составляющее 2-12% от общего количества травм опорно-двигательного аппарата. В молодом и среднем возрасте чаще страдают мужчины, в пожилом – женщины. У детей травмы позвоночника выявляются реже, чем у взрослых. Обычно причиной становится интенсивное травматическое воздействие, однако у пожилых людей повреждения позвоночника могут возникать даже при незначительной травме (например, при обычном падении дома или на улице).

Последствия зависят от особенностей травмы позвоночника. Значительную долю повреждений составляют тяжелые поражения. По статистике, около 50% от общего числа травм заканчивается выходом на инвалидность. При повреждениях спинного мозга прогноз еще более неблагоприятный – инвалидами становятся от 80 до 95% больных, примерно в 30% случаев наблюдается летальный исход. Лечение травм позвоночника осуществляют травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги.

Травма позвоночника

Причины

В большинстве случаев травмы позвоночника возникают в результате интенсивных воздействий: автодорожных происшествий, падений с высоты, обрушений (например, обвалов перекрытий здания при землетрясениях, завалов в шахтах). Исключение – повреждения, которые появляются на фоне предшествующих патологических изменений позвоночника, например, остеопороза, первичной опухоли или метастазов. В подобных случаях травма позвоночника нередко образуется вследствие обычного падения, удара или даже неловкого поворота в постели.

Как правило, тип травмы позвоночника можно предсказать по характеру воздействия. Так, при дорожно-транспортных происшествиях у водителя и пассажиров нередко выявляется хлыстовая травма – повреждение шейного отдела позвоночника, обусловленное резким сгибанием или разгибанием шеи во время экстренного торможения или удара в автомобиль сзади. Кроме того, шейный отдел позвоночника страдает при травме ныряльщика – прыжке в воду вниз головой в недостаточно глубоком месте. При падении с высоты часто наблюдается сочетанная травма: перелом нижнегрудного отдела позвоночника, перелом таза и перелом пяточных костей.

Патанатомия

Позвоночный столб состоит из 31-34 позвонков. При этом 24 позвонка соединяются между собой с помощью подвижных сочленений, а остальные срастаются и образуют две кости: крестец и копчик. Каждый позвонок образован лежащим впереди массивным телом и расположенной сзади дугой. Дуги позвонков являются вместилищем для спинного мозга. У каждого позвонка, кроме I и II шейного, есть семь отростков: один остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных.

Между телами позвонков расположены эластичные межпозвонковые диски, а верхние и нижние суставные отростки соседних позвонков соединены при помощи суставов. Кроме того, позвоночный столб укреплен связками: задней, передней, надостистыми, межостистыми и междужковыми (желтыми). Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание стабильности и подвижности, а межпозвонковые диски амортизируют нагрузки на позвоночник. I и II шейные позвонки имеют вид колец. Второй позвонок снабжен зубовидным отростком – своеобразной осью, на которой голова вместе с первым позвонком вращается относительно туловища.

Внутри дужек позвонков находится спинной мозг, покрытый тремя оболочками: мягкой, твердой и паутинообразной. В верхнепоясничном отделе спинной мозг сужается и заканчивается терминальной нитью, окруженной пучком корешков спинномозговых нервов (конским хвостом). Кровоснабжение спинного мозга осуществляется передней и двумя задними спинномозговыми артериями. Установлено, что мелкие ветви этих артерий распределяются неравномерно (одни участки имеют богатую коллатеральную сеть, образованную несколькими ветвями артерии, другие снабжаются кровью из одной ветви), поэтому причиной повреждения некоторых участков спинного мозга могут стать не только прямые разрушительные воздействия, но и нарушения местного кровообращения вследствие разрыва или сдавления артерии небольшого диаметра.

Классификация

В зависимости от наличия или отсутствия ранения травмы позвоночника делят на закрытые и открытые. С учетом уровня повреждения выделяют травмы поясничного, грудного и шейного отдела. С учетом характера повреждения различают:

- Ушибы позвоночника.

- Дисторсии (разрывы или надрывы суставных сумок и связок без смещения позвонков).

- Переломы тел позвонков.

- Переломы дуг позвонков.

- Переломы поперечных отростков.

- Переломы остистых отростков.

- Переломовывихи позвонков.

- Вывихи и подвывихи позвонков.

- Травматический спондилолистез (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему в результате повреждения связок).

Кроме того, в клинической практике выделяют стабильные и нестабильные травмы позвоночника. Стабильные повреждения – такие, которые не представляют угрозы в плане дальнейшего усугубления травматической деформации, при нестабильных повреждениях деформация может усугубляться. Нестабильные травмы позвоночника возникают при одновременном нарушении целостности задних и передних структур позвонков, к числу подобных повреждений относят переломовывихи, подвывихи, вывихи и спондилолистез.

Важнейшее клиническое значение имеет принятое в травматологии и ортопедии разделение травм позвоночника на две большие группы: неосложненные (без повреждения спинного мозга) и осложненные (с повреждением спинного мозга). Выделяют три типа повреждений спинного мозга:

- Обратимое (сотрясение).

- Необратимое (контузия, ушиб).

- Сдавление спинного мозга (компрессионная миелопатия) – возникает из-за отека, гематомы, давления поврежденных мягких тканей или фрагментов позвонков; нередко образуется под влиянием сразу нескольких факторов.

Симптомы травм позвоночника

Ушиб позвоночника проявляется разлитой болезненностью, подкожными кровоизлияниями, припухлостью и незначительным ограничением движений. При дисторсии в анамнезе обычно выявляется резкое поднятие тяжестей. Пациент предъявляет жалобы на острую боль, движения ограничены, возможна болезненность при пальпации поперечных и остистых отростков, иногда наблюдаются явления радикулита. При переломах остистых отростков в анамнезе отмечается удар или резкое сокращение мышц, пострадавший жалуется на умеренную боль, пальпация сломанного отростка резко болезненна.

При переломах поперечных отростков возникает разлитая боль. Выявляется симптом Пайра (локальная боль в околопозвоночной области, усиливающаяся при повороте туловища в противоположную сторону) и симптом прилипшей пятки (невозможность оторвать от поверхности выпрямленную ногу на стороне поражения в положении лежа на спине). При хлыстовых травмах появляется боль в шее и голове, возможно онемение конечностей, нарушения памяти и невралгии. У молодых больных неврологическая симптоматика обычно слабо выражена и быстро исчезает, у пожилых иногда наблюдаются серьезные нарушения вплоть до параличей.

При трансдентальном вывихе атланта (переломе зуба аксиса и смещении отломка вместе с атлантом кпереди) в анамнезе обнаруживается форсированное сгибание головы или падение на голову. Пациенты с грубым смещением зуба и атланта погибают на месте из-за сдавления продолговатого мозга. В остальных случаях наблюдается фиксированное положение головы и боль в верхних отделах шеи, иррадиирующая в затылок. При лопающихся переломах атланта со значительным смещением отломков больные также гибнут на месте, при отсутствии смещения или небольшом смещении отмечается ощущение нестабильности головы, боли или потеря чувствительности в шее, теменной и затылочной области. Выраженность неврологической симптоматики может сильно варьировать.

При переломах, переломовывихах, вывихах и подвывихах шейных позвонков возникают боли и ограничение движений в шее, выявляется расширение межостистого промежутка и локальная выпуклость в области повреждения. Может определяться штыкообразное искривление линии остистых отростков. Чаще страдают нижнешейные позвонки, в 30% случаев наблюдается поражение спинного мозга. В поясничном и грудном отделе позвоночника обычно диагностируются переломы и переломовывихи, сопровождающиеся задержкой дыхания в момент травмы, болью в пораженном отделе, ограничением движений и напряжением мышц спины.

Симптомы повреждения спинного мозга определяются уровнем и характером травмы. Критический уровень – IV шейный позвонок, при повреждении выше этой области возникает паралич диафрагмы, влекущий за собой остановку дыхания и смерть пострадавшего. Двигательные нарушения, как правило, симметричны за исключением травм конского хвоста и колотых ран. Отмечаются нарушения всех видов чувствительности, возможно как ее снижение вплоть до полного исчезновения, так и парестезии. Страдают функции тазовых органов. Нарушается кровоток и лимфоотток, что способствует быстрому образованию пролежней. При полных разрывах спинного мозга часто наблюдается изъязвление желудочно-кишечного тракта, осложняющееся массивным кровотечением.

Диагностика

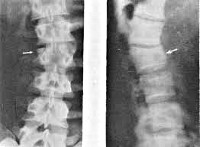

Диагноз выставляют с учетом анамнеза, клинической картины, данных неврологического осмотра и инструментальных исследований. При повреждении поясничного, грудного и нижнешейного отдела назначают рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При травме верхнешейного отдела (I и II позвонков) выполняют рентгенографию через рот. Иногда дополнительно делают снимки в специальных укладках. При подозрении на повреждение спинного мозга проводят спиральную компьютерную томографию, восходящую или нисходящую миелографию, люмбальную пункцию с ликвородинамическими пробами, МРТ позвоночника и вертебральную ангиографию.

Лечение травм позвоночника

Пациентам со стабильными легкими повреждениями назначают постельный режим, тепловые процедуры и массаж. Более тяжелые травмы позвоночника являются показанием для иммобилизации (положение на щите, корсеты, специальные воротники), при необходимости перед началом иммобилизации проводят вправление. Иногда используют скелетное вытяжение. Срочные хирургические вмешательства осуществляют при нарастающей неврологической симптоматике (этот симптом свидетельствует о продолжающемся сдавлении спинного мозга). Плановые реконструктивные операции на позвоночнике с восстановлением и фиксацией поврежденных сегментов проводят при неэффективности консервативного лечения.

Реабилитация после неосложненных травм позвоночника включает в себя обязательные занятия ЛФК. В первые дни после поступления пациенты выполняют дыхательные упражнения, начиная со второй недели – движения конечностями. Комплекс упражнений постепенно дополняют и усложняют. Наряду с ЛФК применяют тепловые процедуры и массаж. При осложненных травмах позвоночника назначают электроимпульсную терапию, препараты для стимуляции метаболизма (ноотропил), улучшения кровообращения (кавинтон) и стимуляции регенерации (метилурацил). Используют стекловидное тело и тканевые гормоны.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от уровня и тяжести повреждения, а также от временного промежутка с момента травмы до начала полноценного лечения. При легких стабильных травмах позвоночника обычно наступает полное выздоровление. При повреждении спинного мозга существует высокая вероятность развития осложнений. Возможны урологические проблемы, гипостатическая пневмония и обширные пролежни с переходом в сепсис. Очень высок процент выхода на инвалидность. Профилактика включает меры по снижению уровня травматизма.

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Позвоночник у взрослого человека состоит из 32-33 позвонков – 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3-4 копчиковых.

Повреждения чаще бывают закрытыми, в следствие удара, падения на спину, на голову, на ягодицы, от сдавления, при резких вращательных и сгибательно-разгибательных движениях. У взрослых чаще повреждаются позвонки в месте перехода одной физиологической кривизны в другую т. е. в нижние шейные и верхние грудные, нижние грудные и верхние поясничные позвонки.

Повреждения тел позвонков делятся на две большие группы: стабильные и нестабильные повреждения.

Нестабильные, при котором имеется тенденция к смещению позвонков, когда нарушается задний связочный комплекс (межостистые, надостистые, желтые связки и межпозвонковые суставы). К нестабильным относится и так называемый флексионно-ротационный перелом.

Стабильные – это клиновидные, компрессионные, отрыв передне-верхнего или передне-нижнего угла. Стабильные переломы редко сопровождаются сдавлением содержимого спинномозгового канала, по сравнению с нестабильными.

Диагностика: частой жалобой является локальная боль, охватывающая не менее 2-3х позвонков. Корешковые боли, зависят от тяжести костных отломков. Изменение физиологической кривизны позвоночника, вследствие (повреждения позвонков, спазма одноименной мускулатуры). Осевая нагрузка на позвоночник допустима только в положении больного лежа.

Диагностика: Обзорная и прицельная рентгенография позвоночника, томография, рентгенография в косых проекциях.

Лечение: Наибольшее распространение получили: консервативные методы, одномоментной репозиции с последующим наложением корсета и функциональный метод с постепенной репозицией и последующим наложением корсета. Больные транспортируются на специальных носилках со щитом. Одномоментная репозиция проводится под наркозом или под местной анестезией по Шенку. Репозиция может проводиться разгибанием позвоночника на разновысоких столах (метод Уотсона-Джонса-Белера) или подтягиванием вверх за ноги больного, лежащего лицом вниз (метод Девиса). Продолжительность одномоментной репозиции от 10 до 40-50 мин (под местной анестезией). С первых дней проводится физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Ходить в корсете разрешается с 3-й недели после репозиции, снимают корсет через 4-6 мес. Трудоспособность восстанавливается через год после перелома. При нестабильных переломах с нарушением целостности передней стенки спинномозгового канала (в том числе и при «взрывных» переломах) показана фиксация металлическими пластинами (по два позвонка выше и ниже повреждения).

Лечение переломов и вывихов шейных позвонков. Ручная одномоментная репозиция таит в себе угрозу повреждения спинного мозга, чаще проводят вытяжение петлей Глиссона, а при повреждении трех позвонков вытяжение за теменные бугры или скуловые дуги на наклонном щите.

Не ранее 5-7 дней после репозиции вытяжение заменяют корсетом с ошейником в корригированном положении шейного отдела. Сроки иммобилизации корсетом с ошейником 2-3 мес. При стабильном переломе дальнейшее ведение может быть и функциональным. Больных с осложненными переломами позвонков, как неоперированных, так и после операции, направлено на профилактику пролежней, восходящей мочевой инфекции, уросепсиса, легочных осложнений, а также восстановление утраченных функций и подготовку к протезированию.

Восстановление утраченных функций проводится комплексно: с непосредственным участием медсестры, медикаментозное лечение, физиотерапия и ортопедо-хирургическое лечение.

Кроме этого существуют следующие повреждения позвоночника:

Компрессионные переломы позвоночника при остеопорозе, переломы поперечных и остистых отростков, повреждение надостистых и межостистых связок.

Лечение: Обезболивание раствор 0,5% новокаина, придают позу «лягушки» срок лечения до 2-3 нед. Трудоспособность восстанавливается через 4-5 недель.

Повреждения костей таза. Повреждения костей таза составляют 4-7% всех переломов и относятся к группе тяжелых травм. Повреждения сопровождаются тяжелым шоком, массивным кровотечением (более 2 л.).

В зависимости от величины повреждения тазового кольца переломы костей таза делят на следующие группы: а) краевые переломы; б) переломы тазового кольца без нарушения его непрерывности; в) переломы с нарушением непрерывности тазового кольца; г) повреждения с одновременным нарушением переднего и заднего полуколец; д) переломы вертлужной впадины. Повреждения таза сопровождаются забрюшинной гематомой, с симптомами раздражения брюшины.

В 30% случаев переломы приводят к шоку пострадавшего. Особенностью шока являются болевой компонент, обусловленный раздражением богатой рефлексогенной зоны и обширной кровопотерей во внутритазовую клетчатку. Для обезболивания переломов таза обычно пользуются внутритазовой анестезией по методу Школьникова, Селиванова и Цодыкса. Транспортируют пациентов с переломом таза на носилках со щитом в положении «лягушки», с успехом используют носилки-салазки Новаченко и носилки Дуброва. При наличии шока, обязательна – противошоковая терапия.

Лечение: сводится к обезболиванию места перелома введением 20 мл 1% раствора новокаина в область гематомы и разгрузке перелома на 2 нед. Для расслабления мышц, ногу больного со стороны перелома укладывают на шину Белера. С первых дней лечения назначают лечебную гимнастику, физиотерапевтические процедуры. В случае значительного смещения к описанному лечению добавляют положение на гамаке. Срок постельного лечения от 3-х до 9 недель.

Трудоспособность восстанавливается через 10-12 недель.

В каждом конкретном случае – к лечению подходят индивидуально. В лекции даются лишь общие принципы, характерные для всех видов повреждений.

Литература.

1. Беляков В.Д., Колесов А.П., Остроумов П.Б., Немченко В.И. Госпитальная инфекция. – Л.: Медицина, 1976. –229 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. М.: Медицина, 2000.

3. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. хирургия. М.: Медицина, 1998.

4. Войно-Ясинецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии. – Л.: Медгиз, 1956. – 630 с.

5. Гостищев В.К., Затолкин В.Д., Тамбиев Э.И. Острый мастит. – Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1982. – 132 с.

6. Дмитреева З.В., Кошелев А.А., Теплова А.И. Хирургия с основами реаниматологии. СПб.: Паритет, 2002.

7. Кузнецова В.А. Сестринское дело в хирургии. Ростов-на-Дону, 2000.

8. Савельев В.С. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. – М.: Медицина, 1976. – 504 с.

9. Шлапоберский В.Я. Хирургический сепсис. – М.: Медгиз, — 1952. – 196 с.

10. Цитовская Л.В. Руководство к практическим занятиям по хирургии. К.: Высшая школа, 1988.

Дополнительная:

1. Бунатян А.А. Пути развития советской анестезиологии // Анестезеол. и реаниматол. –1982. №6. – С. 3-4.

2. Богоявленский В.Ф., Богоявленский И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях. – СПб.: Гиппократ, 1995.

3. Гостищев В.К. Общая хирургия. М.: Медицина, 2002.

4. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии. Минск: Высшая школа, 1994.

5. Земан М.М. Техника наложения повязок. СПб.: Питер, 1994.

6. Кабарухин Б.В., Степанова Л.А., Пшеничная Л.Ф., Чернова О.В. Сестринский процесс в послеоперационном периоде. М.: ВУНМЦ, 1999.

7. Петровский Б.В. Общаая и частная деонтология. – М.: Медицина, 1984.

8. Жоров И.С. Общее обезболивание в хирургии. – «-е изд. – М.: Медицина, 1964.

9. Петров С.В. Общая хирургия. – СПб., 1999.

10. Горбунов В.М. Пособие по онкологии для медицинский сестер. М., 2000.

11. Медицинская сестра. 2000, №2.

12. Медицинская сестра. 2001, №4.

13. Медицинская помощь. 1996, №3.

14. Неговский В.А. Основы реаниматологии. Т., «Медицина», 1977.

15. Медицинский научно-практический семинар по проблемам «Новое видение сестринского дела». М., 1995.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 7741; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник