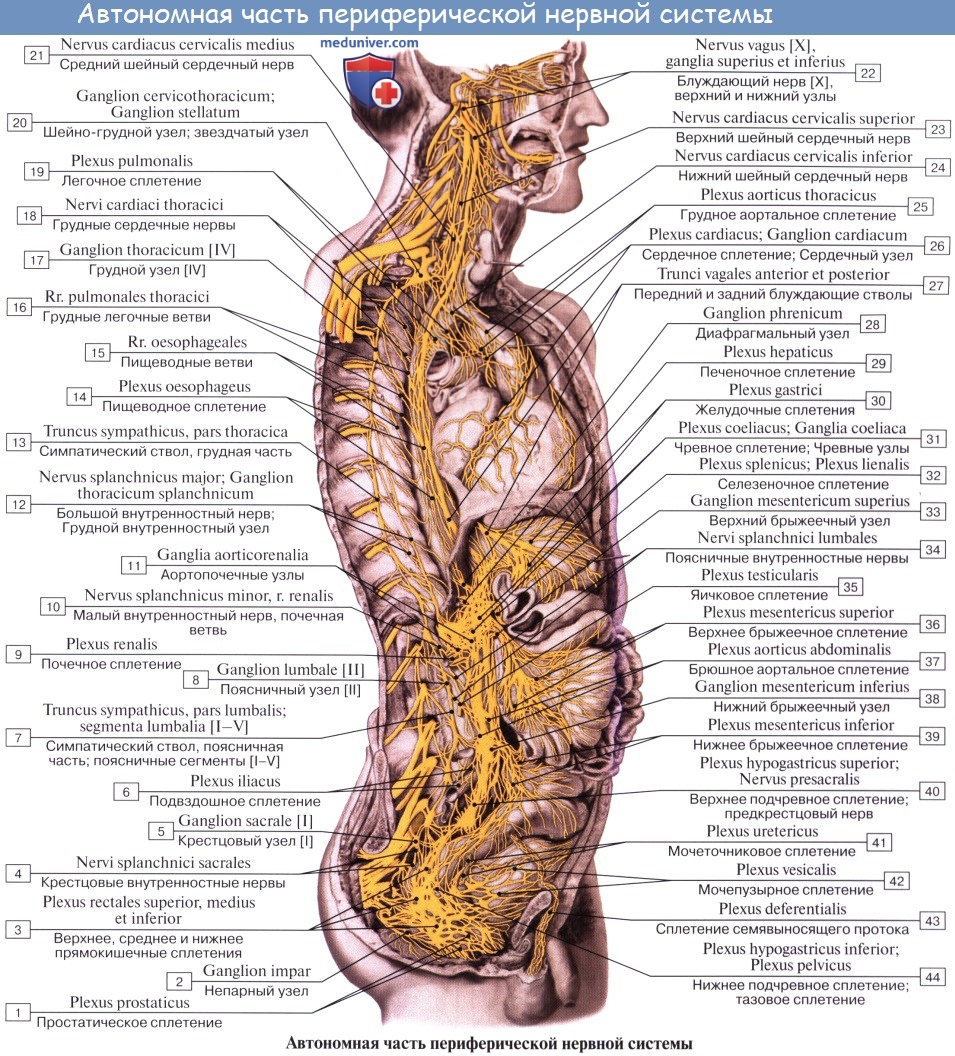

Вегетативная нервная система и позвоночника

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

- Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

- Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.

- Развитие вегетативной нервной системы.

- Cимпатическая нервная система. Центральный и переферический отдел симпатической нервной системы.

- Симпатический ствол. Шейный и грудной отделы симпатического ствола.

- Поясничный и крестцовый ( тазовый ) отделы симпатического ствола.

- Парасимпатическая нервная система. Центральная часть ( отдел ) парасимпатической нервной системы.

- Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

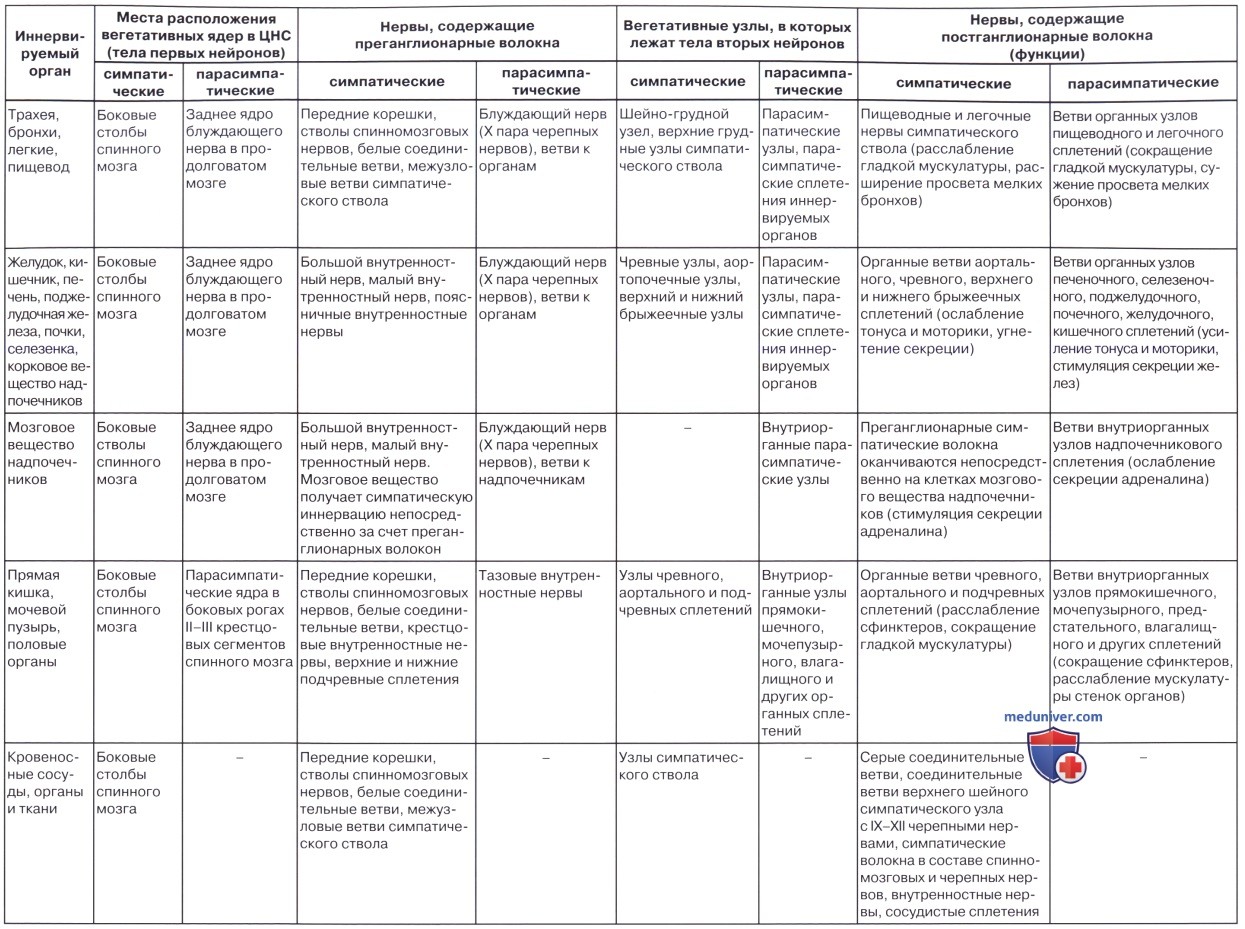

Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг. Поэтому предложенный PNA термин «автономная нервная система» не- является точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного термина «вегетативная нервная система». Деление вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов нервной системы.

Как правило, обе части ВНС действуют антагонистически. В нормальных (физиологических) условиях деятельность органов, иннервируемых ВНС, зависит от преобладания той или иной части. В большинстве случаев имеет место синергическое действие.

Вегетативные нервы. Точки выхода вегетативных нервов.

Анимальные нервы выходят из мозгового ствола и спинного мозга на всем их протяжении сегментарно, причем эта сегментарность сохраняется частично и на периферии. Вегетативные нервы выходят только из нескольких отделов (очагов) центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят вегетативные нервы:

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nucl. accessorius и непарное срединное ядро III пары черепных нервов).

2. Бульварный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IX и X пар черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального.

3. Тораколюмбалъный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов СVIII > TI — LIII.

4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении сегментов SIII — SV.

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а краниальный и сакральный — к парасимпатической.

Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые не являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе регуляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и ретикулярная формация. Они являются надсегментарными и расположены в стволе и плаще мозга, а именно:

1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; мозжечок, которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций (сосудо-двигательные рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.).

2. Средний мозг: серое вещество водопровода.

3. Промежуточный мозг: hypothalamus (tuber cinereum).

4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга.

Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая область, которая является одним из самых древних отделов головного мозга, хотя и в ней различают более старые “образования и филогенетически более молодые.

Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с помощью инкретов гипофиза, является регулятором всех эндокринных желез.

Гипоталамическая область регулирует деятельность всех органов растительной жизни, объединяя и координируя их функции.

Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне.

Кора, будучи, по И. П. Павлову, комплексом корковых концов анализаторов, получает раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной жизни, и через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует двусторонняя связь коры и внутренностей — кортиковисцеральная связь. Благодаря этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, которая ведает всеми процессами организма.

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная система, как это считали до И. П. Павлова, а специализированная часть единой нервной системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого мозга. Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно различать центральный и периферический ее отделы. К центральному отделу относятся описанные выше очаги и центры в спинном и головном мозге, а к периферическому — нервные узлы, нервы, сплетения и периферические нервные окончания.

В последнее время установлено, что вегетативные узлы имеют свою афферентную иннервацию, благодаря которой они находятся под контролем центральной нервной системы.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Резюме

Вегетативная, или автономная, нервная система (от греч. autos – сам, nomos – закон) координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, функциональную активность тканей, поддерживает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз). Вегетативная часть нервной системы иннервирует весь организм, все его органы и ткани. Деятельность вегетативной нервной системы не подконтрольна сознанию, но она функционирует содружественно с соматической нервной системой. Нервные центры и вегетативной, и соматической нервных систем в полушариях большого и в стволе головного мозга расположены рядом, нервные волокна проходят, как правило, в одних и тех же нервах.

В то же время вегетативная часть нервной системы имеет ряд особенностей строения:

1) вегетативные ядра расположены в головном и спинном мозге в виде отдельных скоплений (очагов);

2) путь от вегетативного ядра в центральной нервной системе к иннервируемому органу состоит из двух нейронов, а не из одного, как у соматической нервной системы;

3) эффекторные нейроны присутствуют в составе периферической нервной системы в виде вегетативных узлов (ганглиев).

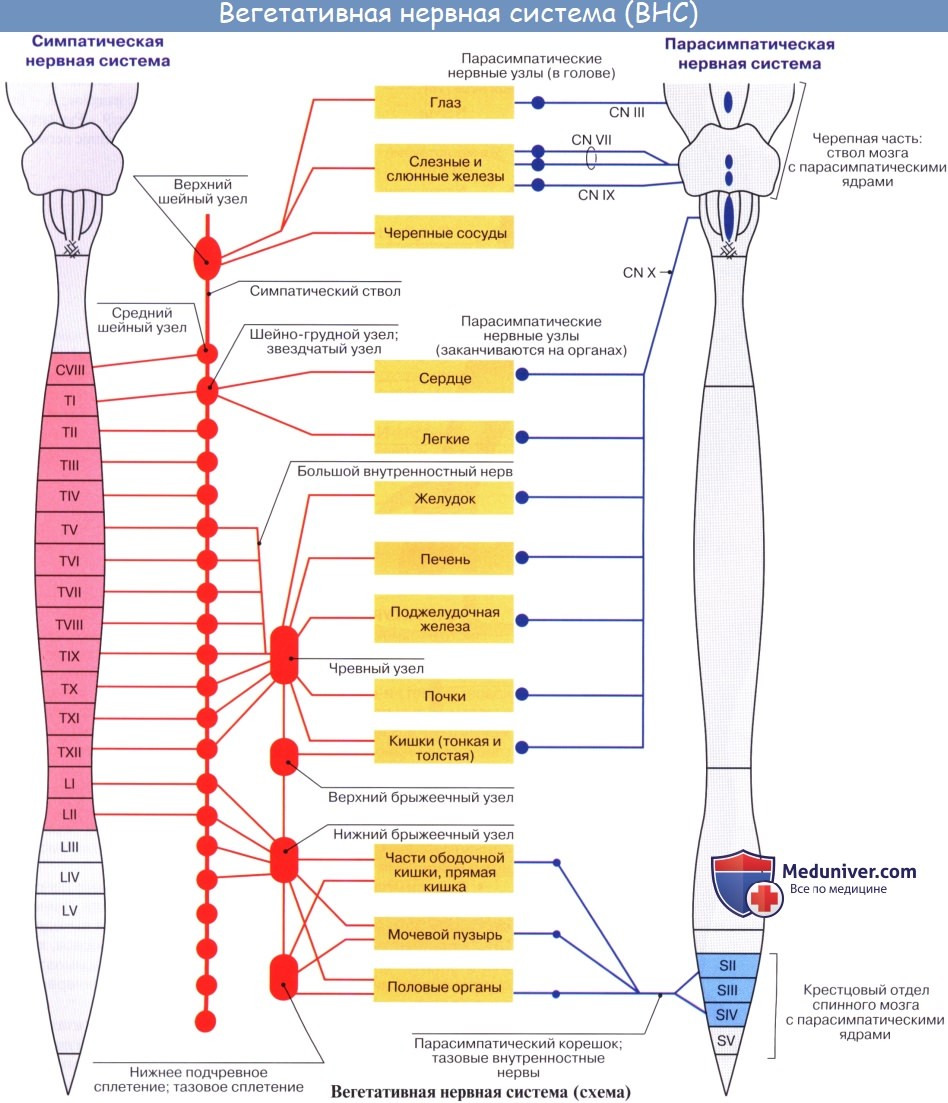

У вегетативной нервной системы выделяют две части: симпатическую и парасимпатическую. Симпатическая часть иннервирует все органы и ткани тела человека, парасимпатическая часть – только внутренние органы и сосуды. Центры вегетативной нервной системы расположены в трех отделах головного и спинного мозга, два из них парасимпатические.

Парасимпатическими центрами являются ядра, расположенные в стволе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. В стволе головного мозга находятся добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича), расположенное в среднем мозге, верхнее слюноотделительное ядро лицевого (промежуточного) нерва, лежащее в толще моста, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва и заднее ядро блуждающего нерва, залегающие в продолговатом мозге. Крестцовый (сакральный) отдел образован крестцовыми парасимпатическими ядрами, залегающими в латеральном промежуточном веществе II—IV крестцовых сегментов спинного мозга.

Центр симпатической части (грудопоясничный, или тораколюмбальный) расположен в правом и левом боковых промежуточных столбах – боковых рогах VIII шейного, всех грудных и I-II поясничных сегментов спинного мозга (в промежуточно-латеральном ядре).

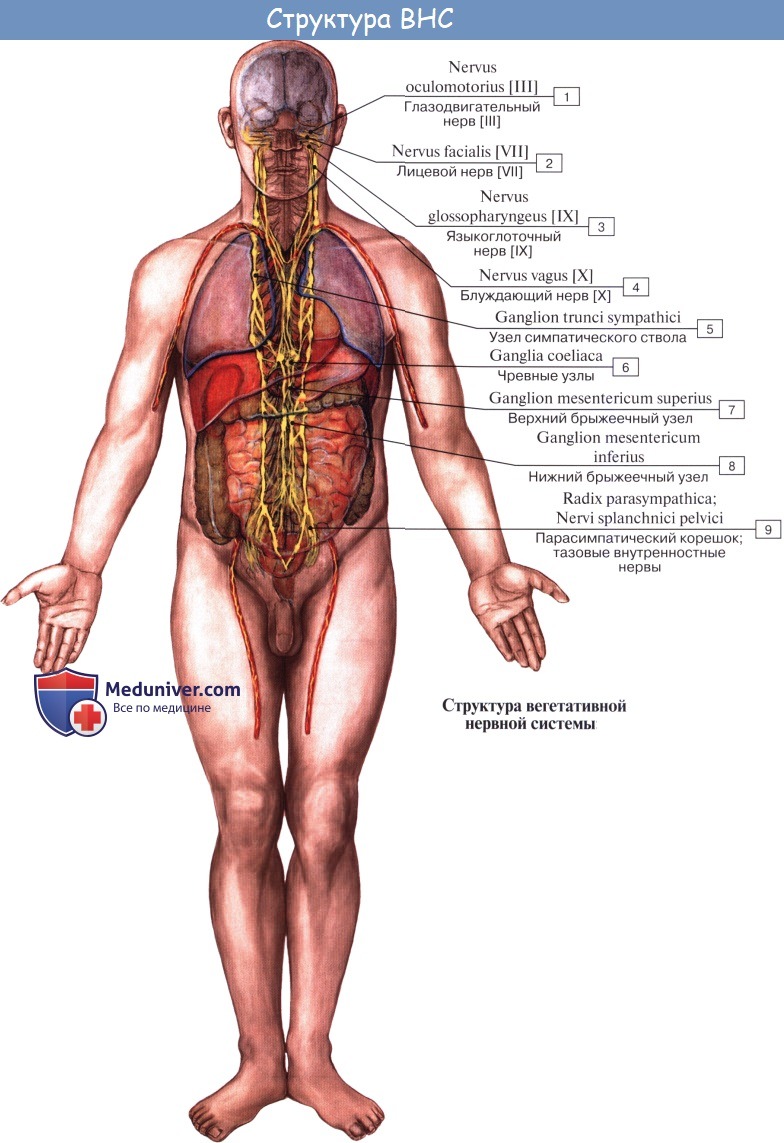

Периферическая часть вегетативной нервной системы образована выходящими из головного и спинного мозга вегетативными нервными волокнами, вегетативными сплетениями и их узлами, лежащими кпереди от позвоночника (предпозвоночные, или превертебральные, нервные узлы) и находящимися рядом с позвоночником (околопозвоночные, или паравертебральные, узлы), а также вегетативными волокнами и нервами, расположенными вблизи крупных сосудов, возле органов и в их толще, и нервными окончаниями вегетативной природы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на путях от ЦНС (спинного и головного мозга) к иннервируемому органу. Волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) нервных волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов.

Вегетативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, а также располагаются в толще или возле органов пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой.

Простейшая рефлекторная дуга вегетативной нервной системы, как и соматической, состоит из трех нейронов. Тела чувствительных (афферентных) нейронов (вегеточувствительных) расположены в спинномозговых узлах, либо в узлах черепных нервов, либо в узлах вегетативных сплетений. Аксоны таких нейронов в составе задних корешков вступают в спинной мозг (направляясь в боковые рога) или в составе черепных нервов – в вегетативные ядра ствола головного мозга. В боковых рогах, а также в ядрах ствола головного мозга залегают тела первых нейронов эфферентного (выносящего) пути, аксоны которых выходят из мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов или в составе черепных нервов. Это преганглионарные (предузловые) вегетативные нервные волокна, которые следуют к вегетативным узлам (ганглиям), расположенным в вегетативных нервных сплетениях на периферии, возле органов или в органах. Аксоны вторых нейронов эфферентного (выносящего) вегетативного пути, выйдя из узлов в качестве постганглионарных нервных волокон, направляются к органам и тканям. Вегетативные волокна идут в составе соматических нервов или самостоятельно в виде вегетативных нервов, а также в стенках кровеносных сосудов, сопровождая эти сосуды.

В периферическом отделе ВНС возбуждение передается посредством нейромедиаторов. Ацетилхолин является медиатором преганглионарных волокон обеих частей ВНС и большинства постганглионарных парасимпатических нейронов. Медиатором постганглионарных симпатических нейронов является норадреналин. В настоящее время признано наличие симпатических преганглионарных волокон, идущих в составе симпатических стволов, медиатором которых является серотонин. Серотониноэргические волокна образуют синапсы с одноименными нейронами вегетативных ганглиев. Активация их нейронов приводит к активному сокращению гладких мышц желудка и кишечника.

Вернуться в оглавление раздела “Анатомия нервной системы человека”.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Источник

Симпатический (показан красным) и парасимпатический (показан синим) отделы автономной нервной системы

У этого термина существуют и другие значения, см. ВНС.

Вегетати́вная не́рвная систе́ма[1] (от лат. vegetatio — возбуждение, от лат. vegetativus — растительный), ВНС, автономная нервная система, ганглионарная нервная система (от лат. ganglion — нервный узел), висцеральная нервная система (от лат. viscera — внутренности), органная нервная система, чревная нервная система, systema nervosum autonomicum (PNA) — часть нервной системы организма, комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих функциональный уровень организма, необходимый для адекватной реакции всех его систем.

Вегетативная нервная система — отдел нервной системы, регулирующий деятельность внутренних органов, желёз внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов[2]. Играет ведущую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и в приспособительных реакциях всех позвоночных.

Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую. Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамических центров[3].

В симпатическом и парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части. Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Эти скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна, вегетативные ганглии, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегетативной нервной системы.

Симпатические ядра расположены в спинном мозге. Отходящие от него нервные волокна заканчиваются за пределами спинного мозга в симпатических узлах, от которых берут начало нервные волокна. Эти волокна подходят ко всем органам.

Парасимпатические ядра лежат в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга. Нервные волокна от ядер продолговатого мозга входят в состав блуждающих нервов. От ядер крестцовой части нервные волокна идут к кишечнику, органам выделения.

Метасимпатическая нервная система представлена нервными сплетениями и мелкими ганглиями в стенках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых других органов.

Деятельность вегетативной нервной системы не зависит от воли человека. Это означает, что в обычных условиях человек не может волевым усилием заставить сердце биться реже или мышцы желудка — не сокращаться. Однако достичь сознательного влияния на многие параметры, контролируемые ВНС, можно с помощью специальных методов тренировки — например, с использованием методов биологической обратной связи.

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность. Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна.

Под контролем автономной системы находятся органы кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, размножения, а также обмен веществ и рост. Фактически эфферентный отдел ВНС осуществляет нервную регуляцию функций всех органов и тканей, кроме скелетных мышц, которыми управляет соматическая нервная система.

В отличие от соматической нервной системы, двигательный эффекторный нейрон в автономной нервной системе находится на периферии, и спинной мозг лишь косвенно управляет его импульсами.

Термины автономная система, висцеральная система, симпатический отдел нервной системы неоднозначны. В настоящее время симпатическими называют только часть висцеральных эфферентных волокон. Однако различные авторы используют термин «симпатический» по-разному:

- в узком понимании, как описано в предложении выше;

- в качестве синонима термина «автономный»;

- как название всей висцеральной («вегетативной»)[4] нервной системы — как афферентной, так и эфферентной.

Терминологическая путаница возникает также, когда автономной называют всю висцеральную систему (и афферентную, и эфферентную).

Классификация отделов висцеральной нервной системы позвоночных, приведённая в руководстве[5] А. Ромера и Т. Парсонса, выглядит следующим образом:

Висцеральная нервная система:

- афферентная;

- эфферентная:

- особая жаберная;

- автономная:

- симпатическая;

- парасимпатическая.

Морфология[править | править код]

Выделение автономной (вегетативной) нервной системы обусловлено некоторыми особенностями её строения. К этим особенностям относятся следующие:

- очаговость локализации вегетативных ядер в ЦНС;

- скопление тел эффекторных нейронов в виде узлов (ганглиев) в составе вегетативных сплетений;

- двухнейронность нервного пути от вегетативного ядра в ЦНС к иннервируемому органу.

Волокна автономной нервной системы выходят не сегментарно, как в соматической нервной системе, а из трёх отстоящих друг от друга ограниченных участков мозга: черепного, грудинопоясничного и крестцового.

Автономную нервную систему разделяют на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую части. В симпатической части отростки спинномозговых нейронов короче, ганглионарные длиннее. В парасимпатической системе, наоборот, отростки спинномозговых клеток длиннее, ганглионарных короче. Симпатические волокна иннервируют все без исключения органы, в то время как область иннервации парасимпатических волокон более ограничена.

Центральный и периферический отделы[править | править код]

Автономная (вегетативная) нервная система подразделяется по топографическому признаку делятся на центральный и периферический отделы.

Центральный отдел[править | править код]

- парасимпатические ядра 3, 7, 9 и 10 пар черепных нервов, лежащие в мозговом стволе (краниобульбарный отдел).;ядра, лежащие в среднем мозге(мезоенцефалический отдел).; ядра, залегающие в сером веществе трёх крестцовых сегментов (сакральный отдел)[6]

- симпатические ядра, расположенные в боковых рогах тораколюмбального отдела спинного мозга;

Периферический отдел[править | править код]

- вегетативные (автономные) нервы, ветви и нервные волокна, выходящие из головного и спинного мозга;

- вегетативные (автономные, висцеральные) сплетения;

- узлы (ганглии) вегетативных (автономных, висцеральных) сплетений;

- симпатический ствол (правый и левый) с его узлами (ганглиями), межузловыми и соединительными ветвями и симпатическими нервами;

- концевые узлы (ганглии) парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Симпатический, парасимпатический и метасимпатический отделы[править | править код]

На основании топографии вегетативных ядер и узлов, различий в длине аксонов первого и второго нейронов эфферентного пути, а также особенностей функции вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую.

Расположение ганглиев и строение проводящих путей[править | править код]

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы — первые эфферентные нейроны на пути от ЦНС (спинной и головной мозг) к иннервируемому органу. Нервные волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов. Преганглионарные волокна имеют миелиновую оболочку, благодаря чему отличаются беловатым цветом. Они выходят из мозга в составе корешков соответствующих черепных нервов и передних корешков спинномозговых нервов.

Вегетативные узлы (ганглии): входят в состав симпатических стволов (есть у большинства позвоночных, кроме круглоротых и хрящевых рыб), крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, располагаются в области головы и в толще или возле органов пищеварительной и дыхательной систем, а также мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой. Узлы периферической части вегетативной нервной системы содержат тела вторых (эффекторных) нейронов, лежащих на пути к иннервируемым органам. Отростки этих вторых нейронов эфферентного пути, несущих нервный импульс из вегетативных узлов к рабочим органам (гладкая мускулатура, железы, ткани), являются послеузелковыми (постганглионарными) нервными волокнами. Из-за отсутствия миелиновой оболочки они имеют серый цвет. Постганглионарные волокна автономной нервной системы в большинстве своем тонкие (чаще всего их диаметр не превышает 7 мкм) и не имеют миелиновой оболочки. Поэтому возбуждение по ним распространяется медленно, а нервы автономной нервной системы характеризуются бо́льшим рефрактерным периодом и большей хронаксией.

Рефлекторная дуга[править | править код]

Строение рефлекторных дуг вегетативного отдела отличается от строения рефлекторных дуг соматической части нервной системы. В рефлекторной дуге вегетативной части нервной системы эфферентное звено состоит не из одного нейрона, а из двух, один из которых находится вне ЦНС. В целом простая вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами.

Первое звено рефлекторной дуги — это чувствительный нейрон, тело которого располагается в спинномозговых узлах и в чувствительных узлах черепных нервов. Периферический отросток такого нейрона, имеющий чувствительное окончание — рецептор, берёт начало в органах и тканях. Центральный отросток в составе задних корешков спинномозговых нервов или чувствительных корешков черепных нервов направляется к соответствующим ядрам в спинной или головной мозг.

Второе звено рефлекторной дуги является эфферентным, поскольку несёт импульсы из спинного или головного мозга к рабочему органу. Этот эфферентный путь вегетативной рефлекторной дуги представлен двумя нейронами. Первый из этих нейронов, второй по счёту в простой вегетативной рефлекторной дуге, располагается в вегетативных ядрах ЦНС. Его можно называть вставочным, так как он находится между чувствительным (афферентным) звеном рефлекторной дуги и вторым (эфферентным) нейроном эфферентного пути.

Эффекторный нейрон представляет собой третий нейрон вегетативной рефлекторной дуги. Тела эффекторных (третьих) нейронов лежат в периферических узлах вегетативной нервной системы (симпатический ствол, вегетативные узлы черепных нервов, узлы внеорганных и внутриорганных вегетативных сплетений). Отростки этих нейронов направляются к органам и тканям в составе органных вегетативных или смешанных нервов. Заканчиваются постганглионарные нервные волокна на гладких мышцах, железа́х и в других тканях соответствующими концевыми нервными аппаратами.

Физиология[править | править код]

Общее значение вегетативной регуляции[править | править код]

Вегетативная нервная система приспосабливает работу внутренних органов к изменениям окружающей среды. ВНС обеспечивает гомеостаз (постоянство внутренней среды организма). ВНС также участвует во многих поведенческих актах, осуществляемых под управлением головного мозга, влияя не только на физическую, но и на психическую деятельность человека.

Роль симпатического и парасимпатического отделов[править | править код]

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях. Для неё характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют подавляющее большинство органов.

Известно, что парасимпатическая стимуляция одних органов оказывает тормозное действие, а других — возбуждающее действие. В большинстве случаев действие парасимпатической и симпатической систем противоположно.

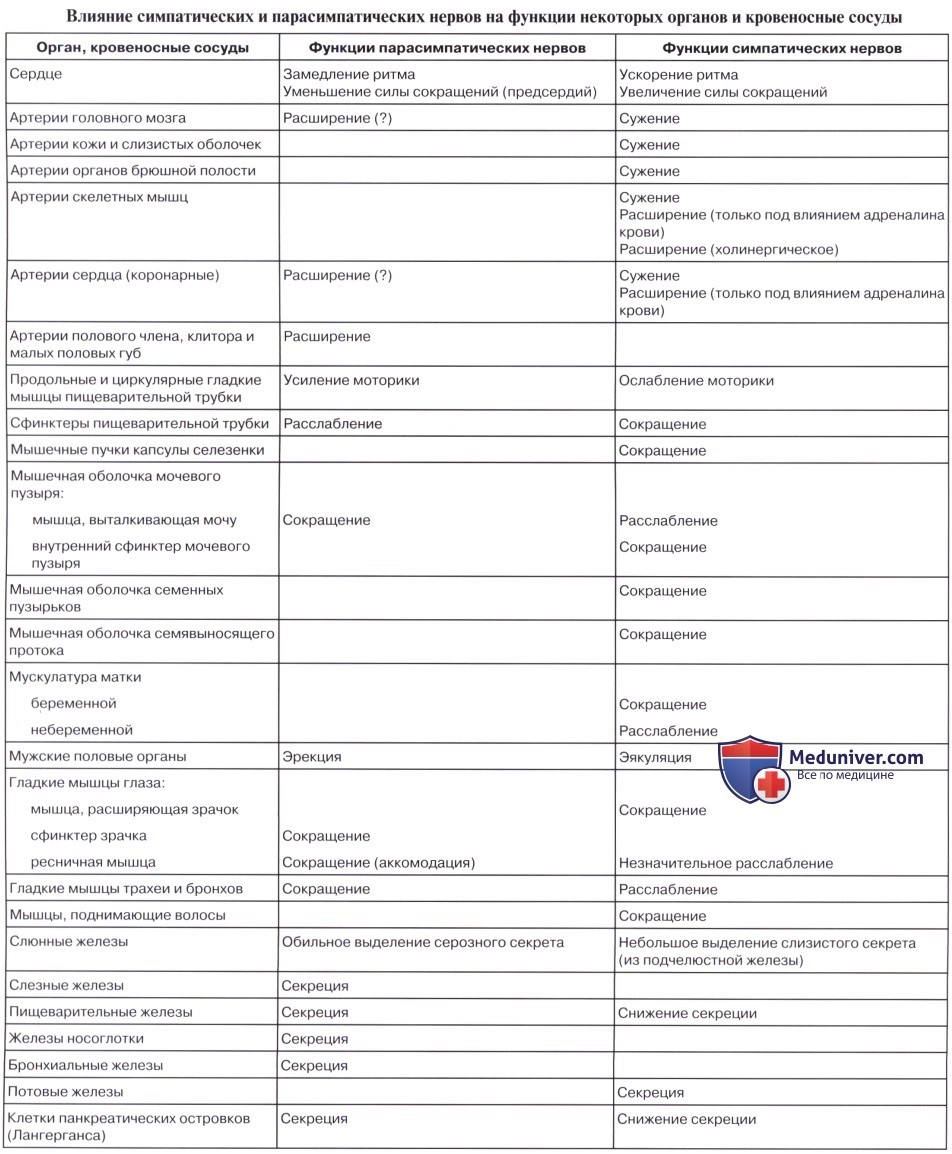

Влияние симпатического и парасимпатического отделов на отдельные органы[править | править код]

Влияние симпатического отдела:

- На сердце — повышает частоту и силу сокращений сердца.

- На артерии —[7]сужает артерии большинства органов, расширяет артерии скелетных мышц.

- На кишечник — угнетает перистальтику кишечника и выработку пищеварительных ферментов.

- На слюнные железы — угнетает слюноотделение.

- На мочевой пузырь — расслабляет мочевой пузырь.

- На бронхи и дыхание — расширяет бронхи и бронхиолы, усиливает вентиляцию лёгких.

- На зрачок — расширяет зрачки.

Влияние парасимпатического отдела:

- На сердце — уменьшает частоту и силу сокращений сердца.

- На артерии — не влияет в большинстве органов, вызывает расширение артерий половых органов и мозга, сужение коронарных артерий и артерий лёгких.

- На кишечник — усиливает перистальтику кишечника и стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

- На слюнные железы — стимулирует слюноотделение.

- На мочевой пузырь — сокращает мочевой пузырь.

- На бронхи и дыхание — сужает бронхи и бронхиолы, уменьшает вентиляцию лёгких.

- На зрачок — сужает зрачки.

Нейромедиаторы и клеточные рецепторы[править | править код]

Симпатический и парасимпатический отделы оказывают различное, в ряде случаев противонаправленное влияние на различные органы и ткани, а также перекрёстно влияют друг на друга. Различное воздействие этих отделов на одни и те же клетки связано со спецификой выделяемых ими нейромедиаторов и со спецификой рецепторов, имеющихся на пресинаптических и постсинаптических мембранах нейронов автономной системы и их клеток-мишеней.

Преганглионарные нейроны обоих отделов автономной системы в качестве основного нейромедиатора выделяют ацетилхолин, который действует на никотиновые рецепторы ацетилхолина на постсинаптической мембране постганглионарных (эффекторных) нейронов. Постганглионарные нейроны симпатического отдела, как правило, выделяют в качестве медиатора норадреналин, который действует на адренорецепторы клеток-мишеней. На клетках-мишенях симпатических нейронов бета-1 и альфа-1 адренорецепторы в основном сосредоточены на постсинаптических мембранах (это означает, что in vivo на них действует в основном норадреналин), а аль-2 и бета-2 рецепторы — на внесинаптических участках мембраны (на них в основном действует адреналин крови). Лишь некоторые постганглионарные нейроны симпатического отдела (например, действующие на потовые железы) выделяют ацетилхолин.

Постганглионарные нейроны парасимпатического отдела выделяют ацетилхолин, который действует на мускариновые рецепторы клеток-мишеней.

На пресинаптической мембране постганглионарных нейронов симпатического отдела преобладают два типа адренорецепторов: альфа-2 и бета-2 адренорецепторы. Кроме того, на мебране этих нейронов расположены рецепторы к пуриновым и пиримидиновым нуклеотидоам (P2X-рецепторы АТФ и др.), никотиновые и мускариновые холинорецепторы, рецепторы нейропептидов и простагландинов, опиоидные рецепторы[8].

При действии на альфа-2 адренорецепторы норадреналина или адреналина крови падает внутриклеточная концентрация ионов Ca2+, и выделение норадреналина в синапсах блокируется. Возникает петля отрицательной обратной связи. Альфа-2 рецепторы более чувствительны к норадреналину, чем к адреналину.

При действии норадреналина и адреналина на бета-2 адренорецепторы выделение норадреналина обычно усиливается. Этот эффект наблюдается при обычном взаимодействии с Gs-белком, при котором растёт внутриклеточная концентрация цАМФ. Бета-два рецепторы более чувствительны к адреналину. Поскольку под действием норадреналина симпатических нервов из мозгового слоя надпочечников выделяется адреналин, возникает петля положительной обратной связи.

Однако в некоторых случаях активация бета-2 рецепторов может блокировать выделение норадреналина. Показано, что это может быть следствием взаимодействия бета-2 рецепторов с Gi/o белками и связывания (секвестирования) ими Gs-белков, которое, в свою очередь, предотвращает взаимодействие Gs-белков с другими рецепторами [1].

При действии ацетилхолина на мускариновые рецепторы симпатических нейронов выделение норадреналина в их синапсах блокируется, а при действии на никотиновые рецепторы — стимулируется. Поскольку на пресинаптических мембранах симпатических нейронов преобладают мускариновые рецепторы, обычно активация парасимпатических нервов снижает уровень выделения норадреналина из симпатических нервов.

На пресинаптических мембранах постганглионарных нейронов парасимпатического отдела преобладают альфа-2 адренорецепторы. При действии на них норадреналина выделение ацетилхолина блокируется. Таким образом, симпатические и парасимпатические нервы взаимно ингибируют друг друга.

Развитие в эмбриогенезе[править | править код]

- Развитие периферической (соматической) и вегетативной нервной системы. Периферическая (соматическая) и вегетативная нервная система развивается из наружного зародышевого листка — эктодермы. Черепные и спинномозговые нервы у плода закладываются очень рано (5-6 нед). Миелинизация нервных волокон происходит позже (у преддверного нерва — 4 мес; у большинства нервов — на 6-7-м месяце).

Спинномозговые и периферические вегетативные узлы закладываются одновременно с развитием спинного мозга. Исходным материалом для них служат клеточные элементы ганглиозной пластинки, её нейробласты и глиобласты, из которых образуются клеточные элементы спинномозговых узлов. Часть их смещается на периферию в места локализации вегетативных нервных узлов

Сравнительная анатомия и эволюция вегетативной нервной системы[править | править код]

У насекомых имеется так называемая симпатическая, или стомодеальная нервная система[9]. В её состав входит фронтальный ганглий, который находится спереди от головного мозга и соединён парными коннективами с тритоцеребрумом. От него отходит непарный фронтальный нерв, тянущийся вдоль спинной стороны глотки и пищевода. Этот нерв соединяется с несколькими нервными ганглиями; отходящие от них нервы иннервируют переднюю кишку, слюнные железы и аорту.

См. также[править | править код]

- Симпатическая нервная система

- Парасимпатическая нервная система

- Метасимпатическая нервная система

- Соматическая нервная система

- Центральная нервная система (ЦНС)

- Индекс Кердо

- Индекс Баевского

Примечания[править | править код]

- ↑ Лапин C. К., Михайловский В. С., Плечкова Е. К., Шефер Д. Г. Вегетативная нервная система // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 4.

- ↑ Краткая медицинская энциклопедия.

- ↑ Словарь биолога. (недоступная ссылка)

- ↑ Например, в книге «Физиология человека / Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. — М.: Медицина, 1997. — Т. 1 — 448 с.; Т. 2 — 368 с.».

- ↑ Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. — Т. 2. — С. 260.

- ↑ I. Espinosa-Medina, O. Saha, F. Boismoreau, Z. Chettouh, F. Rossi. The sacral autonomic outflow is sympathetic (англ.) // Science. — 2016-11-18. — Vol. 354, iss. 6314. — P. 893–897. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.aah5454.

- ↑ Брин В. Б. и др. Основы физиологии человека в 2-х т. Учебник для высших учебных заведений. Ред. Б. И. Ткаченко. СПб., 1994. Т.1 — 567 с. Т.2 — 413 с.

- ↑ Stefan Boehm, Sigismund Huck. Receptors controlling transmitter release from sympathetic neurons in vitro // Progress in Neurobiology. — Volume 51, Issue 3, February 1997, Pages 225—242. (недоступная ссылка)

- ↑ Г. Росс, Ч. Росс, Д. Росс. Энтомология. — М.: Мир, 1985. — С.109.

Литература[править | править код]

- Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Медицина, 1983.

- Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Наука, 1981. — С. 181—211.

- Немечек С. и др. Введение в нейробиологию. — Прага: Avicennum, 1978. — 400 c.

- Анатомия человека : учебник : в двух томах / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, В. Н. Николенко, С. В. Чава; под ред. М. Р. Сапина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. II.

Ссылки[править | править код]

- Научно-популярный фильм «Вегетативная нервная система»

Источник