В позвоночнике млекопитающих четко выделяются отделы

Задание 1. Заполните пропуски в тексте.

В черепе млекопитающих наиболее развит мозговой отдел. У жирафа и слона семь шейных позвонков. В позвоночнике млекопитающих выделяют пять отделов. Пояс передних конечностей состоит из ключицы и лопатки. Ребра образуют грудную клетку. Скелет передней конечности из предплюсны, плюсны, фалангов пальцев. Зубы обычно подразделяются на резцы и коренные клыки. Птание зародыша у настоящих зверей происходит через плаценту. У большинства млекопитающих постоянная температура тела. У всех млекопитающих четырехкамерное сердце. Органы выделения у млекопитающих почки. У многих грызунов в пищеварительном тракте особенно развита тонкая кишка, в которой растительная пища обрабатывается и вырабатывается через толстую кишку.

Насекомоядные распространены везде, кроме водной среды. Крылья рукокрылых – это конечности. Белка относится к отряду грызуны. Землеройки, кроты и ежи относятся к отряду насекомоядные.

Задание 2. Масса новорожденного медвежонка составляет примерно 0,27% от массы медведицы, а ягненка – почти 10% массы овцы. За первую декаду жизни суточная прибавка в массе ягненка составляет 180г, а в массе медвежонка всего лишь 2,5г. Объясните, почему существует столь значительная разница в массе и в ее прибавке у новорожденного ягненка и медвежонка.

Медвежата рождаются зимой от полусонной медведицы. Взрослеть они буду несколько лет, то есть у них есть время, чтобы набрать определенную массу тела. А вот ягненок должен как можно раньше вырасти, иначе он погибнет.

Медведь и овца находятся на разных ступенях пищевой пирамиды.

Задание 3. Выпишите номера правильных утверждений.

Утверждения

1. Все млекопитающие – живородящие животные

2. Млекопитающие выкармливают детенышей молоком

3. У однопроходных слабо развита плацента

4. У тюленей нет ушных раковин

5. У млекопитающих, ведущих ночной образ жизни, хорошо развиты глаза

6. Щетина у кабана предохраняет кожу от повреждений ветками деревьев и кустарников

7. Иглы ежа – видоизмененная шерсть

8. В коже большинствамлекопитающих имеются потовые железы

9. У всех млекопитающих зубы подразделяются на резцы, клыки и коренные

10. Сердце млекопитающих – четырехкамерное

11. Кроты и землеройки зимой впадают в спячку

12. Грызуны – самый большой по числу видов отряд млекопитающих

13. Детеныши у всех млекопитающих рождаются голыми, слепыми и беспомощными

14. Олени имеют полые рога

15. Коала относится к сумчатым животным

16. У грызунов отсутствуют коренные зубы

Правильные утверждения: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16.

Задание 4. Пользуясь учебником и дополнительной литературой, заполните таблицу.

Приспособленность позвоночных животных к образу жизни Вид Приспособления к климатическим условиям к характеру пищи к добыванию пищи Травяная лягушка наземно-водная насекомые добывают на суше Прыткая ящерица наземная; сухой и умеренный климат насекомые добывают на суше Деревенская ласточка наземно-воздушная; умеренный климат насекомые, рыба добывают над водой Сокол-сапсан наземно-воздушная; умеренный климат птицы, грызуны добывают на суше, в воздухе Дельфин-белобочка водная рыба, водоросли добывают в воде Северный олень наземная холодный климат растительность добывают на суше, на открытом пространстве

Задание 5. Отметьте правильный ответ.

1. Из отделов головного мозга у млекопитающих наиболее развит:

в) передний мозг

2. Из перечисленных костей к голени относится:

а) лучевая

3. В брюшной полости нет такого органа, как:

а) легкие

4. Большой круг кровообращения млекопитающих начинается

б) в левом желудочке

5. Развитие эмбриона у млекопитающих происходит:

б) в плаценте

6. Зрячими и способными к передвижению рождаются детеныши:

г) у лося

7. Развивающийся в утробе матери эмбрион млекопитающего получает питание через:

б) систему кровообращения

8. Утконосы распространены:

б) в Австралии и на острове Тасмания

9. К грызунам не относится:

а) заяц

10. К семейству Куньи относится:

б) енот

11. Развитые плавательные перепонки на лапах имеются:

в) у выдры

12. К нежвачным животным относится:

а) кабан

13. У жвачных животных пища в первую очередь попадает:

б) в рубец

14. К человекообразным обезьянам относится:

а) горилла

Источник

Главная

»

Помощь в учебе

» Школьные знания, ответы и решения школьных заданий » Биология

Нашли ошибку? Напишите нам

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

3.9/5, Голосов: 14

Цель: Изучить особенности строения скелета млекопитающих.

Ход работы:

1. Рассмотрите общее строение скелета. Найдите его части: скелеты головы, туловища, конечностей. Обратите внимание на соединение костей между собой.

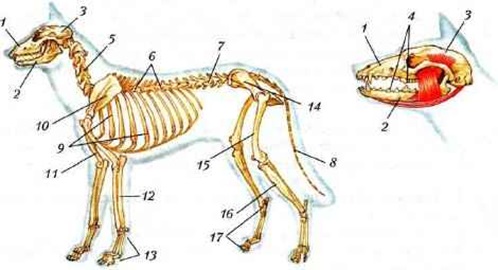

Скелет включает в себя следующие отделы: череп, позвоночник (осевой скелет), две пары конечностей (скелет конечностей). Кости соединяются между собой с помощью хрящей и сухожилий (Рис.1).

Рисунок 1.

Скелет млекопитающего: 1 – верхняя челюсть; 2 – нижняя челюсть; 3 – череп; 4 – зубы; 5 – шейные позвонки; 6 – грудные позвонки; 7 – поясничные позвонки; 8 – хвостовые позвонки; 9 – ребра; 10 – лопатка; 11 – плечо; 12 – предплечье; 13 – кисть; 14 – тазовая кость; 15 – бедро; 16 – голень; 17 – стопа

2. Рассмотрите скелет черепа. Обратите внимание на размеры мозговой коробки, соединения костей, дифференцированные альвеолярные зубы.

Череп отличается большой мозговой коробкой. Состоит из мозгового и лицевого отделов. С позвоночником он сочленяется двумя мыщелками. Твёрдое костное небо отделяет носовой проход от ротовой полости. Большинство костей черепа соединяются друг с другом непрерывно с помощью швов. Зубы расположены в альвеолах челюстных костей. Нижняя челюсть присоединена к височной кости. Зубы дифференцируются на резцы, клыки, малые и большие коренные. Зубы находятся в альвеолах.

3. Определите отделы позвоночника и особенности их строения.

Позвоночник состоит из 5-ти отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового. Между позвонками расположены хрящевые диски. Каждый позвонок состоит из тела, верхних и нижних дуг. В шейном отделе позвонки соединены подвижно (их всегда 7). К позвонкам грудного отдела присоединяются ребра, образующие грудную клетку. Позвонки поясничного отдела имеют самые толстые и массивные тела, так как на них ложится весь вес туловища, подвижно соединены между собой. Крестцовый отдел неподвижный, образован сросшимися позвонками. Хвостовой отдел – самый подвижный во всём позвоночнике

4. Рассмотрите строение грудной клетки, вспомните её значение для животного.

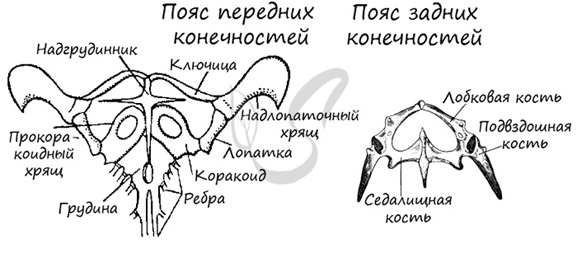

Грудная клетка образована грудными позвонками, ребрами и грудиной. Хорошо развиты межреберные дыхательные мышцы, сокращение которых поднимает и опускает грудную клетку. У всех млекопитающих грудная полость отделена от брюшной мускулистой перегородкой – диафрагмой. Грудная клетка защищает внутренние органы, участвует в дыхании.

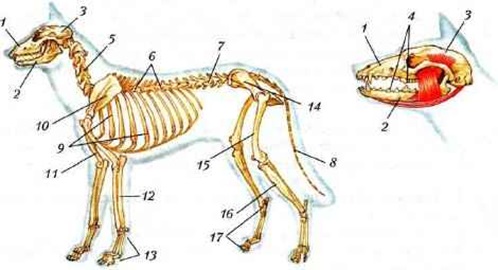

5. Рассмотрите строение скелетов поясов и свободных конечностей – передних и задних. Найдите и назовите основные их части. Рассмотрите места прикрепления мышц.

Пояс передних конечностей образован парными лопатками и ключицами. У некоторых млекопитающих ключицы отсутствуют (сем. собачьи, копытные). Свободные передние конечности состоят из плеча, предплечья, кисти. Пояс задних конечностей состоит из парных подвздошных, седалищных и лобковых костей. Свободные задние конечности состоят из бедра, голени, кисти.

Наиболее развиты мышцы, двигающие конечности. Они начинаются на костях поясов и прикрепляются к костям свободной конечности. Длинные сухожилия подходят к костям стопы и кисти, что обеспечивает хорошую подвижность конечностей.

6. Найдите сходство и различия в строении скелетов млекопитающих и пресмыкающихся. Сходства: одинаковое строение позвоночника (5 отделов), задних и передних конечностей; наличие черепа и грудной клетки.

Различия: конечности у млекопитающих расположены непосредственно под телом, у пресмыкающихся конечности размещаются по бокам туловища; шейный отдел позвоночника млекопитающих всегда состоит из семи позвонков, у пресмыкающихся от семи до десяти позвонков; наличие диафрагмы у млекопитающих

7. Запишите выводы об особенностях скелета млекопитающих, сделайте рисунки.

Выводы:

А) Череп делится на мозговую и лицевую часть (Рис. 2).

Б) Позвоночник состоит из пяти отделов, в шейном отделе всегда 7 позвонков (Рис. 3).

В) Пояс передних конечностей – две лопатки и две ключицы. Пояс задних конечностей – три пары сросшихся тазовых костей (Рис. 4).

Г) Грудную полость от брюшной отделяет диафрагма (Рис. 5).

Рисунок 2 – отделы черепа млекопитающих

Рисунок 3 – отделы позвоночника млекопитающих

Рисунок 4 – пояс передних и задних конечностей

Рисунок 5 – диафрагма в грудной полости

Источник

Скелет млекопитающих, подобно скелету прочих позвоночных, образован черепом, позвоночником, поясами конечностей и скелетом свободных конечностей.

Череп

Череп млекопитающих, как и у прочих позвоночных, разделяется на лицевую и мозговую части; первая служит костной основой морды и несет зубы; вторая – вместилищем головного мозга. По сравнению с птицами или рептилиями, увеличивается доля мозговой части – это связано с увеличением объема мозга. Другая особенность млекопитающих – уменьшение числа костей в черепе. Нижняя челюсть, например, состоит с каждой стороны из единственной кости, тогда как у рептилий – из нескольких. Также для всех млекопитающих характерно образование твердого костного неба, которое отделяет носовую полость от ротовой, благодаря чему животное может спокойно дышать во время пережевывания пищи.

Позвоночник

Позвоночник млекопитающих образован несколькими отделами:

- шейный – у большинства в нем семь позвонков, и у кита, и у жирафа, так что длина шеи определяется не количеством позвонков, а их размерами. С черепом соединяются первые позвонки не одним, как у рептилий, а двумя мыщелками

- грудной – здесь чаще 12-15 позвонков, к которым прикрепляются ребра, соединенные спереди грудиной; ребра и грудина образуют грудную клетку, защищающие внутренние органы – сердце и легкие

- поясничный – от 2 до 5 позвонков

- крестцовый – образован 4-10 сросшимися позвонками, образующими крестец

- хвостовой – от 3 до 49 позвонков в зависимости от длины хвоста

Пояса конечностей

Пояса конечностей – скелетные образования, связывающие собственно конечности с осевым скелетом, а также служащие для прикрепления мышц, обеспечивающих движения конечностей. Соответственно, выделяют плечевой пояс, или пояс передних конечностей, и тазовый пояс, или пояс задних конечностей.

Плечевой пояс (cingulum membri anterioris)

Подобно прочим позвоночным, в плечевом поясе млекопитающих различают первичный плечевой пояс, имеющий эндоскелетное происхождение, и вторичный плечевой пояс, составленный из покровных костей.

Первичный плечевой пояс служит для прикрепления собственно конечности, которое осуществляется посредством сочленовной ямки (fossa glenoidalis), в которую входит плечевая кость. У примитивных млекопитающих (утконос) сверху от этой ямки располагается лопатка (scapula), снизу же – сразу две кости: спереди – передний коракоид (procoracoideum), или прокоракоид, присутствующий и у рептилий, сзади же – присутствующий только у млекопитающих собственно коракоид (coracoideum). Коракоид имеет на переднем крае выемку; напротив этой выемки, на лопатке, образуется акромиальный отросток (acromion), служащий для соединения с ключицей. Сверху от сочленовной ямки, на лопатке, и снизу, на обоих коракоидах, происходит прикрепление мышц, двигающих переднюю конечность.

У высших млекопитающих (сумчатые, плацентарные) меняется положение конечностей относительно тела: локти направляются не вбок, как у рептилий, но назад. Это изменение приводит к иному расположению мыщц: те из них, что прежде прикреплялись к двум коракоидам, перемещаются к переднему краю лопатки. В результате обе нижние кости за ненадобностью редуцируются – прокоракоид исчезает полностью, коракоид же уменьшается до небольшого отростка на нижней оконечности лопатки – так называемого клювовидного отростка (processus coracoideus). С другой стороны, на переднем крае лопатки, возникает новообразование, неоходимое для прикрепления передвинувшихся сюда мышц – так называемая предостная ямка (fossa supraspinata). Между нею и “старой” частью лопатки – заостной ямкой (fossa infraspinata) – вырастает по всей длине гребень – ость лопатки (spina scapulae); акромион же с переднего края перемещается на вентральный.

Вторичный плечевой пояс у примитивных млекопитающих сходен с таковым у рептилий: идущие от лопаток парные ключицы (clavicula) в вентральной своей части образуют расширение, в котором располагается связующая их непарная межключица (interclavicula).

У настоящих зверей межключица исчезает, ключицы же сохраняются и соединяются с грудиной, особенно у тех, кому необходимо прочное соединение конечностей с телом, связанное с разнообразными движениями (например, обезьяны). Если же движения происходят преимущественно в одной плоскости, как при беге или прыжках, необходима, напротив, свобода конечностей от тела – тогда ключица либо исчезает, либо редуцируется (у хищных или копытных).

Тазовый пояс (cingulum membri posterioris)

Тазовый пояс, служащий для крепления костей и мышц собственно задних конечностей, имеет исключительно эндоскелетное происхождение и состоит из трех сросшихся костей, а в месте их срастания расположена вертлужная впадина (acetabulum), в которую входит бедренная кость. Сверху от вертлужной впадины располагается подвздошная кость (ilium), снизу и спереди – лобковая кость (pubis), снизу и сзади – седалищная кость (ischium); у взрослых млекопитающих все эти три кости иногда срастаются, образуя единую безымянную кость (innominatum). Вертлужная впадина лежит на наружной стороне указанных костей; также снаружи к подвздошным костям прикрепляются мышцы задней конечности. Внутренние стороны подвздошных костей соединяются с крестцовыми позвонками, внутреннние же стороны лобковых и седалищных срастаются между собой, образуя тем самым тазовый симфиз. Таким образом составляется единое костное кольцо – таз (pelvis), ограниченный сверху позвоночником, с боков – подвздошными костями, снизу – лобковыми и седалищными костями. Внутри таза, соответственно, образуется тазовое выходное отверстие, через которое проходят внутренние органы; размеры его весьма важны при живорождении и связаны с размерами новорожденных, и у самок шире нежели у самцов; более того, область лобкового симфиза (т.е. место срастания левой и правой лобковых костей) у самок способна разрыхляться под действием гормонов, облегчая продвижение детенышей. Между лобковыми и седалищными костями, кроме того, имеется пространство – так называемое запирательное окно (fenestra obturatoria), через которое к задним конечностям проходят мышцы и нервы.

Расположение костей тазового пояса отличается от такого у рептилий в связи с иным положением конечностей: кости как бы повернуты против часовой стрелки, если смотреть слева. Подвздошная кость верхним концом направлена не назад, как у рептилий, а вперед; лобковые и седалищные, напротив, сдвинуты кзади.

Подвздошные кости, служащие местом прикрепления мышц, развиты сильнее у двуногих млекопитающих (например, человека) и у крупных копытных (лошадей, коров, слонов), и значительно расширены, у прочих же мельче по размеру и выглядят как довольно тонкий стержень, треугольный в сечении.

Некоторые примитивные млекопитающие (кроты или землеройки) не имеют тазового симфиза и тазовое кольцо снизу разомкнуто. У яйцекладущих и сумчатых, напротив, присутствуют дополнительные кости – “сумчатые” (ossa prepubica). Расположены они кпереди от лобковых и поддерживают стенку живота и сумку с детенышами.

Скелет свободных конечностей

В передней конечности выделяют плечо, предплечье и кисть, которую, в свою очередь, разделяют на запястье, пясть и фаланги пальцев. Плечо образовано единственной плечевой костью, предплечье – двумя костями, лучевой и локтевой. В запястье исходно насчитывается 9 мелких костей, расположенных в три ряда – количество может быть различным в зависимости от количества пальцев. В пясти исходно пять костей – по одной на палец, в фалангах – две кости у большого пальца, по три – у остальных.

В задней конечности, аналогично, выделяют бедро, голень и стопу, которую делят на предплюсну, плюсну и также фаланги пальцев. Бедро, как и плечо, образовано единственной костью – бедренной; в голени, как в предплечье – две кости: большая и малая берцовые. В предплюсне исходно семь мелких костей, однако в зависимости от числа пальцев их число может быть уменьшено. Плюсна и фаланги пальцев устроены аналогично пясти и фалангам пальцев у передней конечности.

Размеры и строение конечностей у млекопитающих разнообразны и зависят от способа перемещения, у некоторых водоплавающих (китообразные) остаются только передние конечности.

В отличие от четвероногих рептилий и подобно птицам, задние конечности млекопитающих повернуты коленями не вбок, но вперед. Подобным образом устроены и передние конечности – локти развернулись кзади. Конечности, таким образом, стали двигаться в так называемой парасагиттальной плоскости, это позволило увеличить длину шага и уменьшить количество затрачиваемой энергии – ведь не стало необходимости затрачивать усилия для поддержания тела над землей. Так же в отличие от рептилий и птиц, подвижный сустав располагается между предплечьем и проксимальным рядом костей запястья в передней конечности и, аналогично, между голенью и проксимальным рядом костей предплюсны. Впрочем, первичное передвижение видоизменилось у некоторых групп – летание у летучих мышей, плавание у китов; соответственно поменялся и план строения конечностей. У наземных видов удлинены проксимальные отделы конечностей (плечо, бедро), у водных, напротив, удлиняются пальцы. У летучих мышей существенно удлиняются второй-пятый пальцы передней конечности, между которым натягивается перепонка, образуя таким образом крыло. У наземных бегающих млекопитающих удлиняются отделы стопы или кисти; и в соответствии с тем их отделом, на которые непосредственно опирается животное, выделяют зверей стопоходящих (опираются на всю стопу), пальцеходящих ( опираются только на пальцы) и фалангоходящих (опираются на последние – когтевые – фаланги).

Плечо (brachium)

Плечо образовано плечевой костью (humerus), расширенной с обеих сторон. Ее проксимальная часть имеет вид головки, которая входит в сочленовную ямку плечевого пояса и несет отростки для прикрепления грудной, дельтовидной и подлопаточной мышц; последняя у млекопитающих прикреплена к малому бугорку (tuberculum minus), прочие идущие от лопатки мышцы – к большому бугорку (tuberculum majus). В дистальной части плечевая кость несет округлый мыщелок для сочленения с лучевой костью и выемку – для локтевой; а также наружный (ectepicondylus) и внутренний (entepycondilus) надмыщелки для крепления мышц предплечья. Выше последнего у примитивных млекопитающих сохраняется отверстие внутреннего надмыщелка (foramen entopicondylare), через которое проходят кровеносные сосуды и нервы.

Предплечье (antebrachium)

Предплечье образовано лучевой и локтевой костями.

Лучевая кость (radius) – толстая, колоннообразная, соединяется одной стороной с плечом, другой – с запястьем.

Локтевая кость (ulna), лежащая ковнутри от лучевой, не несет нагрузок от костей, но служит для прикрепления мышц; внизу сочленяется с запястьем, сверху – с выемкой в дистальном краем плеча; выше этой выемки локтевая кость продолжается в виде локтевого отростка (olecranon) – за этот отросток тянет трехглавая мышца плеча, ответственная за разгибание локтя. у некоторых млекопитающих стержень локтевой кости может срастаться с лучевой или вообще утрачиваться.

Кисть (manus)

Кисть образована тремя отделами: запястьем, пястью и фалангами пальцев.

Запястье (carpus) у млекопитающих образуется из трех рядов мелких костей:

- три проксимальных элемента, непосредственно соединяющихся с предплечьем: ладьевидная кость запястья (scarphoideum), полулунная кость (lunare) и клиновидная кость запястья (cuneiforme)

- единственный элемент центрального ряда запястья – центральная кость (centrale)

- несколько дистальных элементов запястья, примыкающих непосредственно к пястным костям; обычно их четыре, а с уменьшением числа пальцев уменьшается и число этих костей – многоугольная (trapezium), трапециевидная (trapezoideum), большая (magnum), крючковидная (uniciforme)

Кроме того, имеется добавочная гороховидная кость (pisiforme), прикрепленная к наружному краю и служащая для крепления сухожилия мышцы, идущей вдоль этой стороны конечности.

Дистальнее запястья находятся пальцы (digiti); прокисмальные сегменты их заключены в мякоти ладони и образуют пясть (carpus). У копытных и прочих бегающих млекопитающих наблюдается удлинение этих элементов, тем самым в конечности появляется еще один функциональный сегмент. Прочие сегменты пальцев свободны – это фаланги (phalanges digitorum); количество их обычно по три на каждый палец, за исключением внутреннего (большого), где их два. Дистальные фаланги – когтевые (phalanges unguales) – могут быть видоизменены и обычно одеты когтями, ногтями или копытами.

Количество пальцев исходно равно пяти; один из них – большой – исходно, вероятно, противопоставлялся остальным, что полезно, например, при лазании по деревьям. Однако при отказе отдельных групп от древесного образа жизни палец этот либо уменьшался, либо вообще исчезал. У некоторых зверей (копытных) происходило дальнейшее исчезновение или редукция отдельных пальцев; у китообразных, напротив, наблюдается удлинение до 13-14 фаланг.

Бедро (femur)

Бедро образовано единственной бедренной костью (femur), представляющей цилиндр с расширенными концами. На проксимальном конце находится головка (capitulum), повернутая внутрь и входящая в вертлужную впадину. На вентральной поверхности дорсальнее головки располагается впадина для прикрепления мышц; у края этой впадины располагается малый вертел (trochanter minor), к которому прикрепляется подвздошно-поясничная мышца. На верхнем конце стержня развивается большой вертел (trochanter major), служащий для прикрепления глубоких ягодичных мышц; ниже его располагается третий вертел (trochanter tertius) для прикрепления большой ягодичной мышцы. Еще ниже бедро расширяется и имеет шероховатости для крепления мышц голени; в дистальной части проходит вдоль середины дорсальной поверхности желоб для сухожилий разгибателей колена. Дистальный конец несет двойную сочленовную поверхность для головки большой берцовой кости, а рядом, на заднем крае, – поверхность для малой берцовой.

Голень (crus)

В голени выделяют большую и малую берцовую кости.

Большая берцовая кость (tibia) соответствует лучевой в передней конечности; она всегда хорошо развита; проксимальный конец ее соединяется посредством головки с бедром, дистальный – с внутренней частью предплюсны. Передний край головки несет кнемиальный гребень (crista cnemialis), куда прикрепляются разгибатели колена; сухожилию, однако, приходится перегибаться через конец бедра, потому обычно здесь развивается коленная чашечка (patella), которая ездит поверх коленного сустава и сравнима по функциям с локтевым отростком в верхней конечности и принимает на себя сухожилия разгибателей.

Малая берцовая кость (fibula), подобно локтевой, подвержена редукции. Проксимально она присоединяется к задней стороне ребра; дистально – к наружной части предплюсны. Часто соединение ее с бедром утрачено, также может утрачиваться и соединение с предплюсной. Обычно кость эта сохраняется, но иногда либо срастается концами с большой берцовой, или исчезает вовсе.

Стопа (pes)

Стопа образована тремя отделами: предплюсной, плюсной и фалангами пальцев.

Предплюсна (tarsus), подобно запястью, образована тремя рядами мелких костей

- проксимальный, соединяющийся с голенью; здесь выделяется два элемента – таранная (astragalus, talus) и пяточная (calcaneum) кости. У таранной кости имеется головка с килями, которые входят в соответствующие желобки большой берцовой кости. Сустав, таким образом, является шарниром, допускающим большой размах сгибания и разгибания, но полностью исключающим вращение. У парнокопытных нижний конец таранной кости также имеет кили, что делает возможным большой размах передне-задних движений стопы. Пяточная же кость не образует заметного соединения с голенью, зато образует пяточный отросток, куда прикрепляются икроножные мышцы

- центральный, образованный одной ладьевидной костью предплюсны (iculare)

- дистальный, соединяющийся с фалангами пальцев – внутриклиновидная (entocuneiforme), межклиновидная (mesocuneiforme), внеклиновидная (ectocuneiforme) и кубовидная (cuboideum) кости.

Элементы плюсны (tarsus) и фаланг пальцев в целом соответствуют элементам пясти и фаланг пальцев у передней конечности.

Источник