В позвоночнике лягушки имеют отделы

Скелет лягушки

Строение земноводных

Земноводные, или амфибии (Amphibia) – первые позвоночные, перешедшие от водного к наземному образу жизни. Земноводные могут подолгу находиться вне водной среды|среды, однако вода им требуется для размножения. Пройдя метаморфоз, личинки земноводных утрачивают сходство с рыбами и становятся взрослыми амфибиями.

Внешнее строение лягушки. Скелет лягушки.

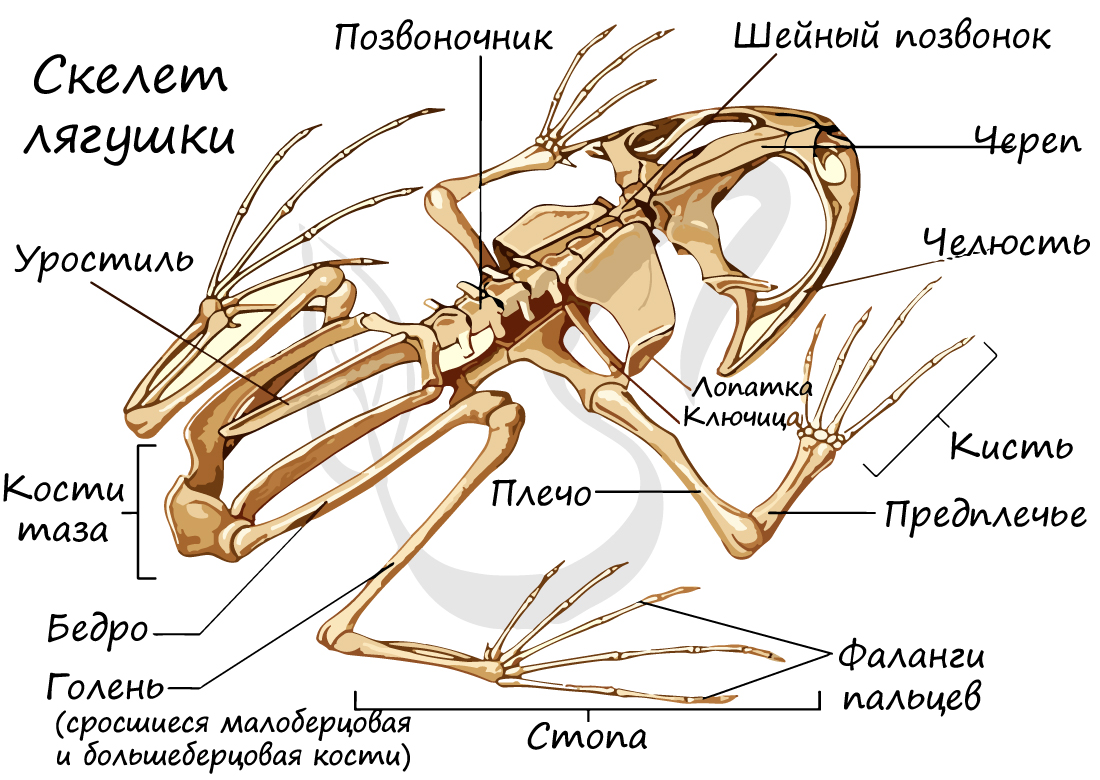

Большинство земноводных имеют вытянутое или лягушковидное туловище с двумя парами|парами пятипалых конечностей. Голова плавно переходит в туловище, но всё же (в отличие от рыб), может поворачиваться относительно него. Скелет костный (хотя с костями|костями соединяется множество хрящей), позвоночник разделён на отдельные позвонки (от 9 до 200). У большинства бесхвостых земноводных рёбра редуцированы, грудная клетка отсутствует. Конечности состоят из трёх отделов, сочленённых между собой суставами (передняя конечность: плечо, предплечье и кисть; задняя конечность: бедро, голень и стопа). Скелет и мышечная система развиты|развиты сравнительно неплохо и способны поддерживать животное вне воды|воды. Для всех земноводных характерна|характерна гладкая (реже шершавая) богатая железами кожа, лишённая волос|волос, перьев и чешуи; лишь у некоторых безногих в коже имеются костные чешуйки.

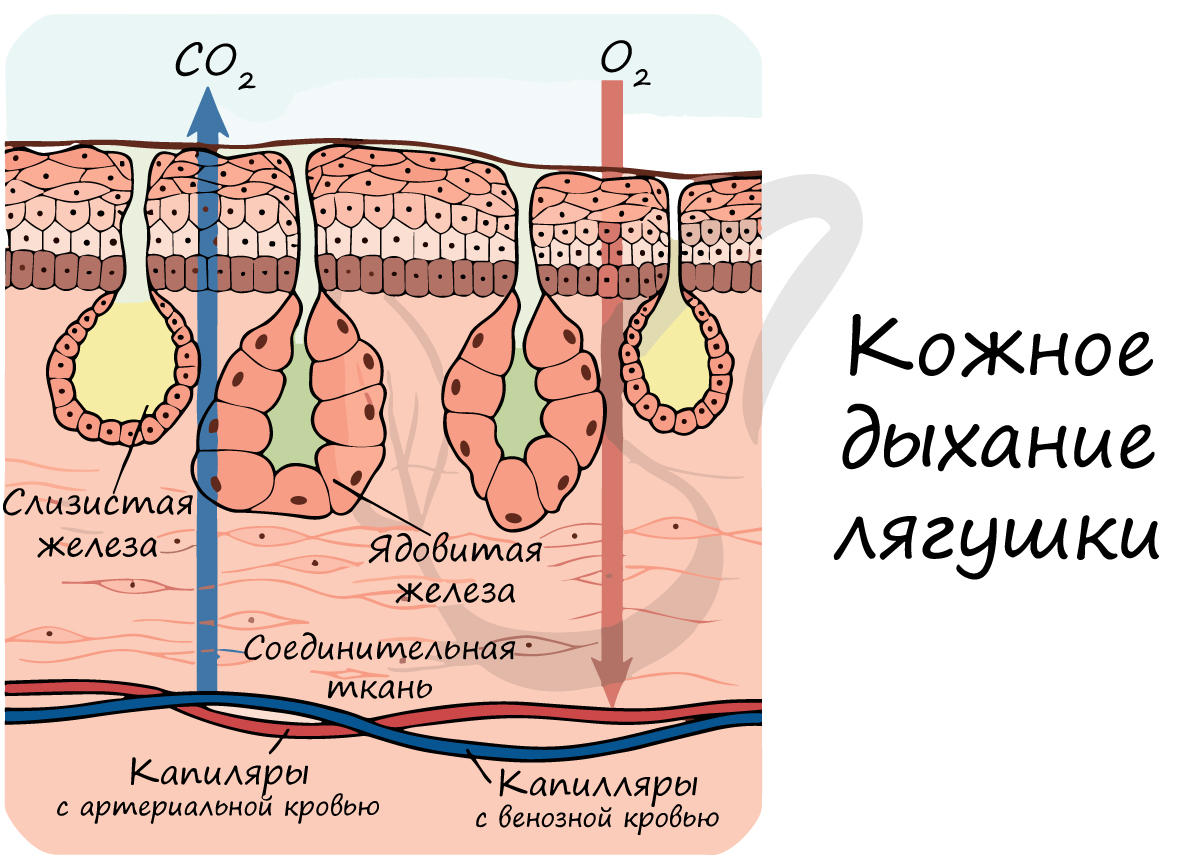

Земноводные могут дышать при помощи лёгких, кожи и жабр. Лёгочное дыхание осуществляется через ноздри|ноздри, защищённые от проникновения воды|воды особыми клапанами. Пониженное давление, необходимое для вдоха, создаётся, в отличие от высших позвоночных, движением горла. Важную роль играет кожное дыхание, необходимая для дыхания влажность кожи поддерживается слизистыми железами. Жабры имеются у всех земноводных в личиночной стадии, во взрослом состоянии сохраняются у водных хвостатых амфибий.

Внутреннее строение лягушки

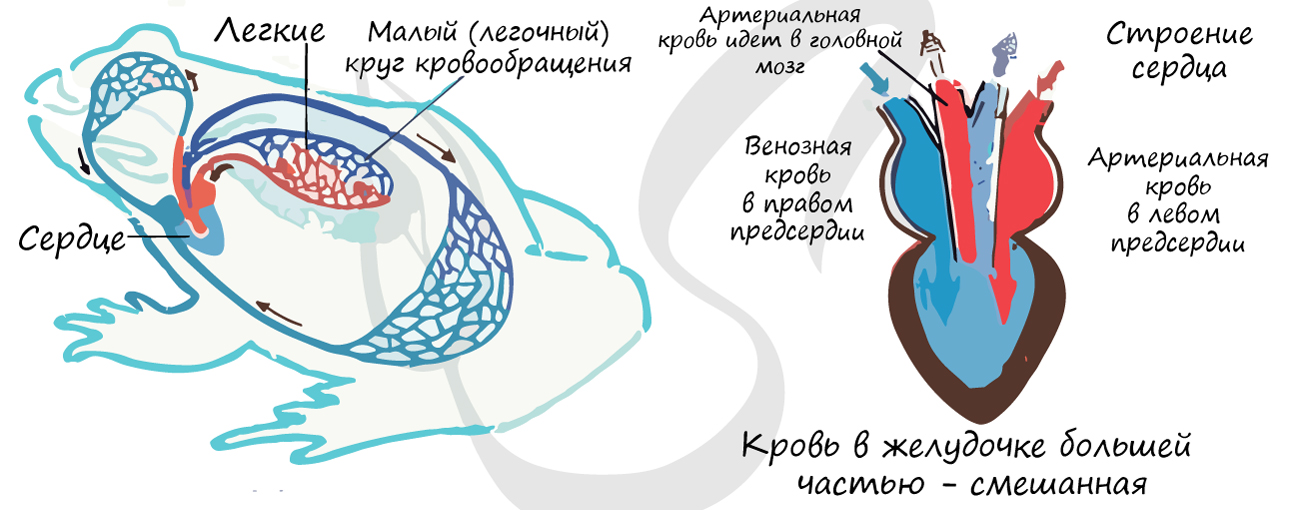

Кровообращение личинок земноводных сходно с кровообращением рыб. Взрослые земноводные имеют трёхкамерное сердце, разделённое на два предсердия и желудочек. Земноводные – первые животные, у которых появились два круга кровообращения. Артериальная кровь от лёгких и кожи поступает в левое предсердие; с венозной кровью из правого предсердия она смешивается лишь частично благодаря строению и работе артериального конуса|конуса сердца|сердца.

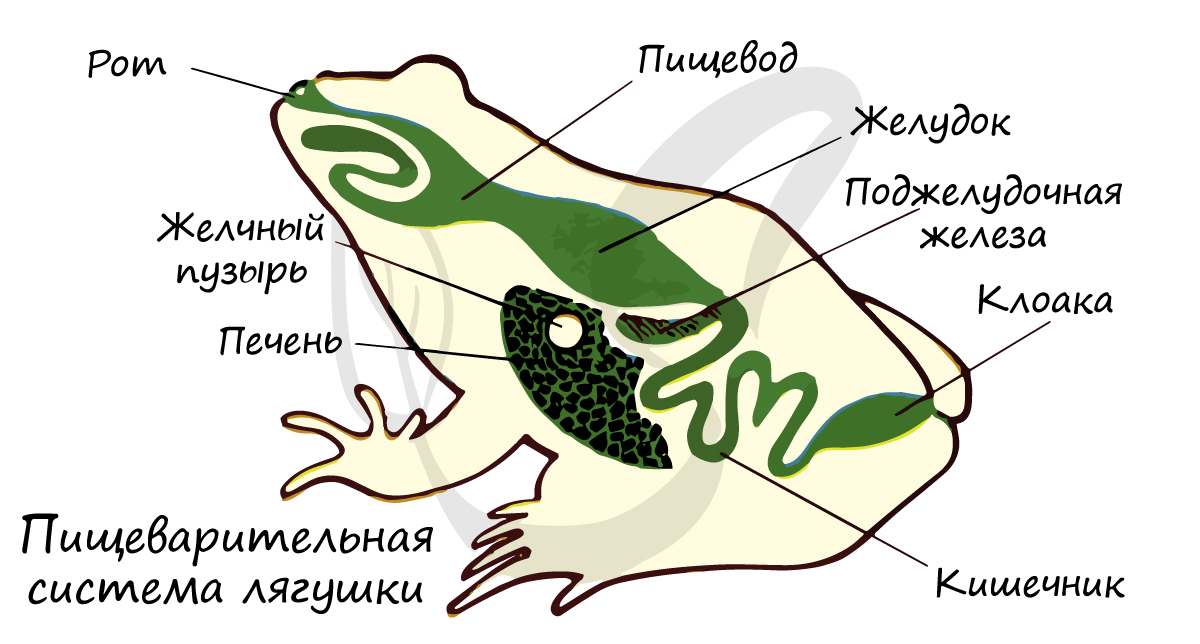

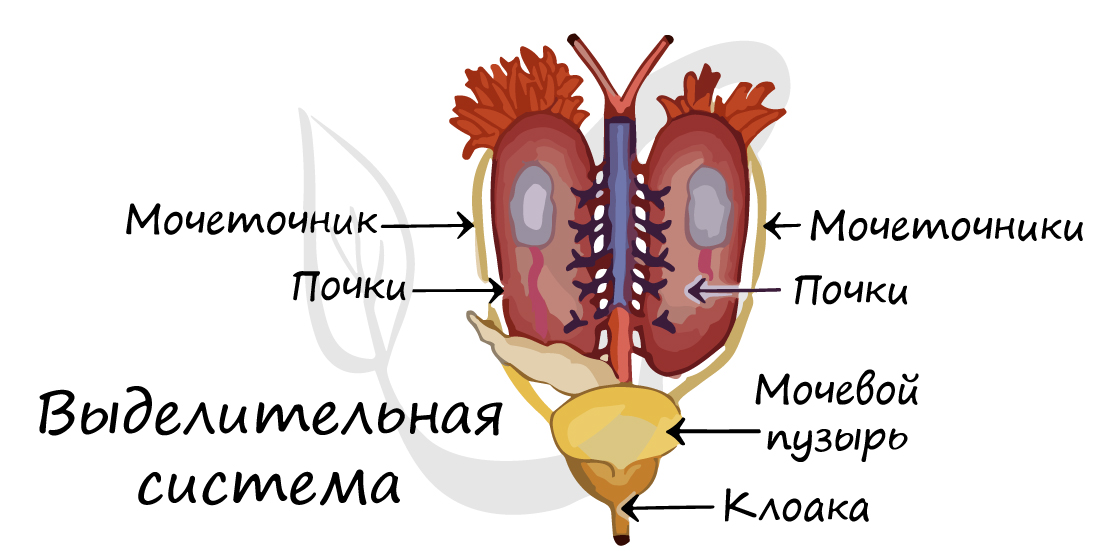

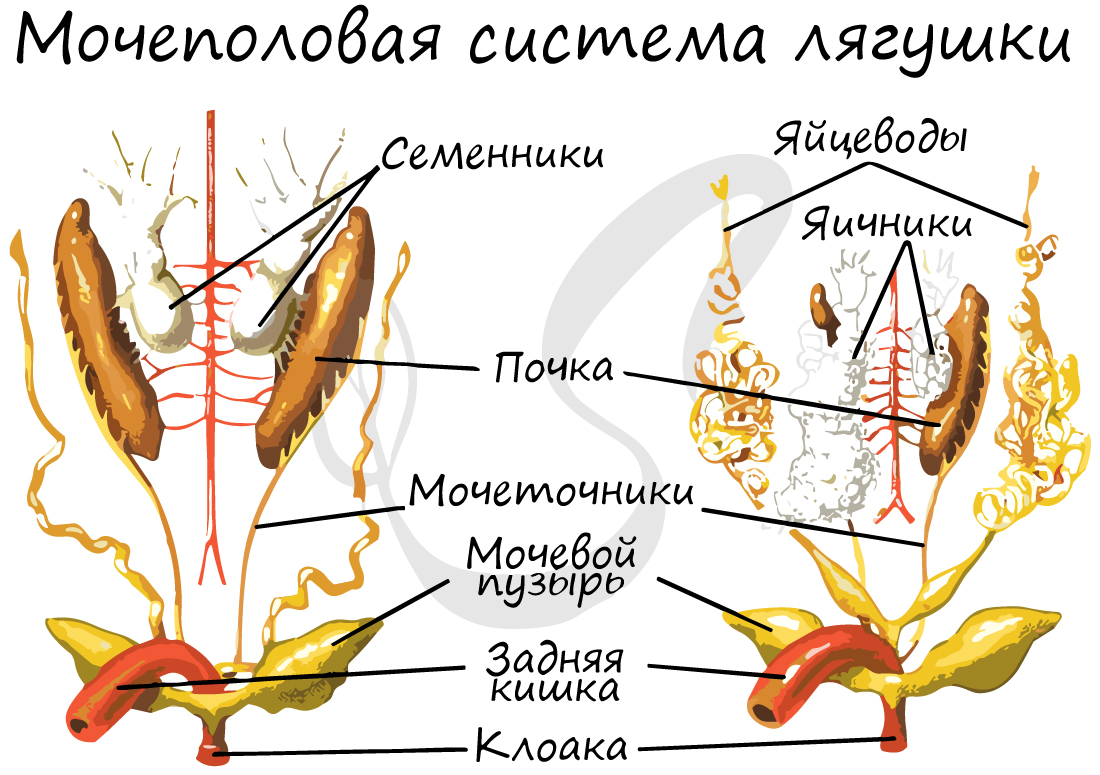

Через глотку|глотку и пищевод пища|пища попадает|попадает в желудок, а затем в короткий кишечник. Пищеварительные вещества секретируются стенками желудка, поджелудочной железой и печенью|печенью. Прямая кишка заканчивается клоакой. У личинок имеется головная почка, у взрослых – парные|парные туловищные почки. Мочевой пузырь имеет большое значение в водном обмене. Яйцевод самки открывается в клоаку.

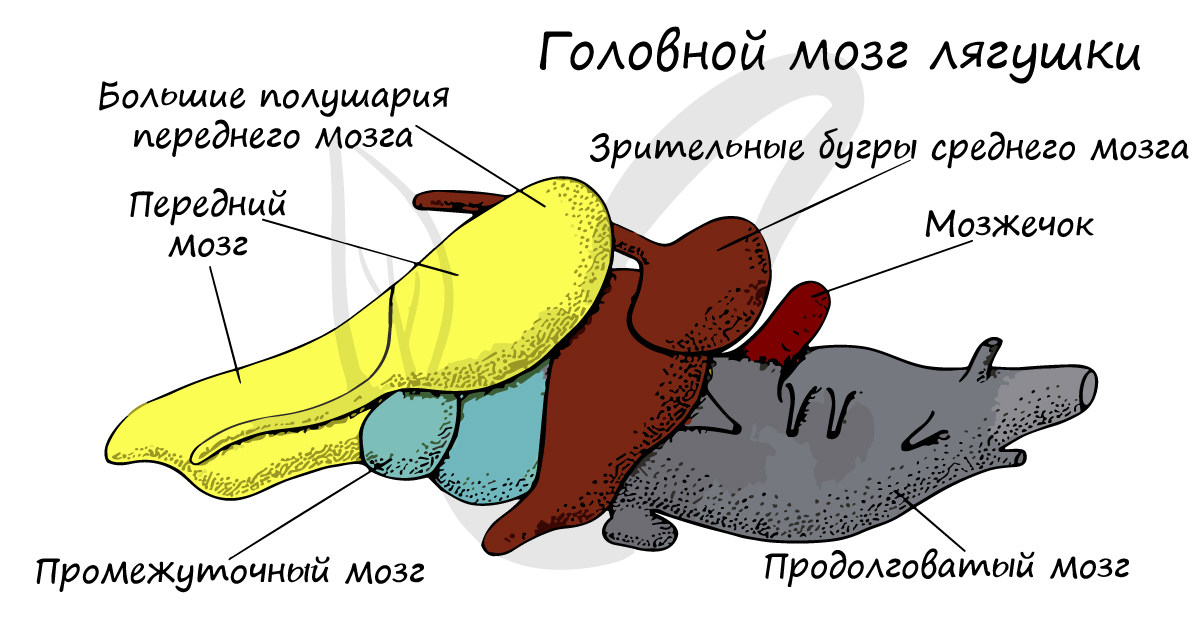

Мозговая коробка|коробка маленькая. Головной мозг земноводных включает, в частности, сравнительно хорошо развитый|развитый передний мозг и недоразвитый мозжечок. Органы|Органы чувств представлены органами|органами зрения (у пещерных земноводных глаза|глаза недоразвиты), слуха, осязания, обоняния, вкуса; у головастиков имеется боковая линия. Глаза|Глаза защищены от смачивания веками|веками; аккомодация глаза|глаза осуществляется перемещением хрусталика. Ухо у высших земноводных имеет барабанную перепонку.

Видео по теме : Скелет лягушки

Скелет лягушки

Анатомия лягушек, жаб, квакш

Анатомия лягушек, жаб, квакш

Общая характеристикаТуловище — короткое, шея не выражена, хвоста нет, парные|парные конечности хорошо развиты|развиты, причём задние конечности в два-три раза больше передних и служат для характерного|характерного передвижения прыжками. Однообразие в строении бесхвостых связано с приспособлением к передвижению прыжками, что первично было присуще всем представителям этого отряда. Одновременный толчок задними ногами повлёк за собой выработку укорочённого, клинообразного тела|тела и удлинённых задних конечностей. При этом возник дополнительный отдел — предплюсна как эластичная вставка, продолжающая действие мускулатуры при прыжке. Образование узкого таза в виде характерного|характерного диска есть также приспособление к наиболее полному использованию силы при прыжке, поскольку при таком типе движения удобно иметь точки приложения сил максимально сдвинутыми. С этим же связано характерное|характерное удлинение подвздошных костей|костей, способствующих перенесению точек приложения сил к центру тяжести животного.

Если делить безхвостых амфибий на лягушек (древесных или водоплавающих) и жаб (наземных), то они отличаются тем, что у лягушек более гладкая кожа, задние ноги|ноги длиннее и хорошо развиты|развиты перепонки между пальцами. А у жаб более округлое тело, сухая, часто бородавчатая кожа и короткие задние ноги|ноги, удобные для ползания и коротких прыжков. Перепонки на задних ногах у них недоразвиты, поскольку предпочитают сушу|сушу.

Амфибии обладают свойством мимикрии. Например, сверху жерлянки имеют тёмную покровительственную окраску, а снизу на брюшке и лапках окраска яркая — оранжевая или жёлтая с тёмными пятнами. При крайней опасности жерлянка сильно прогибает спину и выворачивает лапы, так что становится видимой яркая окраска низа. У квакш в их разнообразной окраске преобладают зелёные тона|тона. Некоторые виды способны менять окраску под цвет субстрата. А ряд лягушек меняет окраску в зависимости от температуры и влажности.

Строение тела|тела и кожи

Тело разделено на голову, туловище и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы: осевой скелет (позвоночник); скелет головы|головы (череп); скелет парных|парных конечностей.В позвоночнике выделяют 4 отдела: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. Шейный позвонок подвижно причленяется к затылочному отделу черепа|черепа (обеспечивает подвижность головы|головы). К туловищным позвонкам прикрепляются рёбра (кроме тех бесхвостых, у которых они отсутствуют). Единственный крестцовый позвонок соединён с тазовым поясом. Позвонки хвостового отдела срастаются в одну кость. Шейный и туловищный позвонки имеют верхние дуги|дуги, защищающие спинной мозг. На конце позвоночника у лягушки и у всех других бесхвостых земноводных помещается длинная хвостовая кость.

Грудина состоит из нескольких частей. В плечевом поясе имеется ключица. Хвостовые позвонки срослись в одну длинную косточку — уростиль.

Строение позвоночника и наличие рёбер может разниться в зависимости от подотряда и даже семейства амфибий. У амфибий подотряда Amphicoela двояковогнутыми (амфицельные) позвонками рыбьего типа, короткие ребра|рёбра, рудименты хвостовых мышц или хвоста. У видов подотряда Diplasiocoela первые 7 туловищных позвонков передневогнутые (процельные), а последний — двояковогнутый (амфицельный), реже — тоже процельный, рёбер нет. В подотряде Opisthocoela у особей|особей задневогнутые (опистоцельные) позвонки, короткие ребра|рёбра. Для подотряда Procoela характерны|характерны передневогнутые (процельные) позвонки, двойной сочленовный бугорок между крестцом и уростилем и полная редукция рёбер.Представители подотряда Anomocoela характеризуются передневогнутыми (процельными) позвонками или процельными позвонками со свободными вставочными дисками. Крестцовый позвонок слит или сочленяется с уростилем одним бугорком. Свободных рёбер нет. В подотряде Opisthocoela у особей|особей задневогнутые (опистоцельные) позвонки, короткие ребра|рёбра.

Кожа лягушек прикреплена к самому|самому телу только в нескольких местах. У бесхвостых земноводных под кожей имеются обширные лимфатические лакуны — своеобразные резервуары, позволяющие при благоприятных условиях накапливать запас воды|воды. Полосками соединительной ткани, образующими перемычки между лакунами, кожа соединяется с мускулатурой тела|тела лишь в немногих участках.Четыре раза в год лягушки линяют и съедают свою кожу. Лягушка может впитывать влагу через поверхность кожи, и жидкость сразу же включается в состав тканей. Лягушачья кожа гораздо легче пропускает воду внутрь, чем наружу. Здесь немалую роль играет слизь, обильно смачивающая всю поверхность тела|тела. Если слизь удалена, лягушка теряет воду прямо на глазах, сохнет в пять раз быстрее. Слизь сохраняет воду, помогает выскальзывать из лап и клюва врага, не даёт селиться микробам на влажной коже. Поэтому лягушек и пускают в молоко, чтобы оно не скисло, — молочнокислые бактерии уже не могут там активно размножаться. Из слизи даже делают антибиотики.

Источник

Лягушки, одни из наиболее многочисленных видов земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения лягушек характерны для большинства особей из этого класса.

Лягушки, одни из наиболее многочисленных видов земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения лягушек характерны для большинства особей из этого класса.

Внешнее строение лягушки

Тело лягушки короткое, большая плоская голова без резких границ переходит в туловище. В отличие от рыб голова земноводных подвижно сочленена с туловищем. Хотя у лягушки и нет шеи, она может чуть наклонять голову.

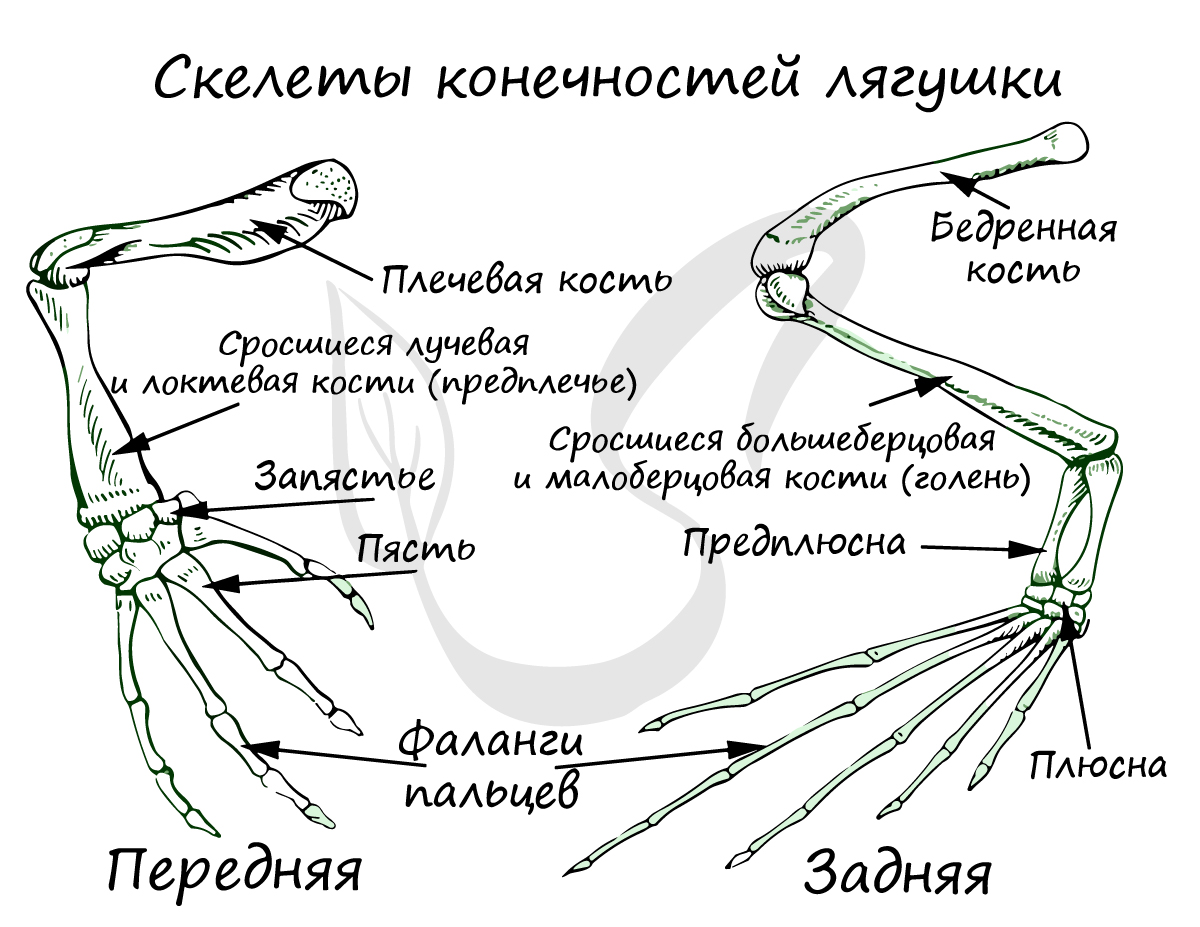

На голове заметны два больших выпученных глаза, защищенные веками: кожистым – верхним и прозрачным подвижным – нижним. Лягушка часто мигает, при этом влажная кожа век смачивает поверхность глаз, предохраняя их от высыхания. Эта особенность развилась у лягушки в связи с ее наземным образом жизни. (Рыбы, глаза которых постоянно находятся в воде, век не имеют.) Впереди глаз на голове заметна пара ноздрей. Это не только отверстия органов обоняния. Лягушка дышит атмосферным воздухом, который попадает в ее организм через ноздри. Глаза и ноздри расположены на верхней стороне головы. Когда лягушка прячется в воду, она выставляет их наружу. При этом она может дышать атмосферным воздухом и видеть то, что происходит вне воды. Позади каждого глаза на голове лягушки заметен небольшой кружок, затянутый кожей. Это наружная часть органа слуха – барабанная перепонка. Внутреннее ухо лягушки, так же как у рыб, помещается в костях черепной коробки. У лягушки хорошо развиты парные конечности – передние и задние ноги. Каждая конечность состоит из трех главных отделов. В передней ноге различают: плечо, предплечье и кисть. У лягушки кисть заканчивается четырьмя пальцами (пятый палец у неё недоразвит). В задней конечности эти отделы называются бедром, голенью и стопой. Стопа заканчивается пятью пальцами, которые у лягушки соединены плавательной перепонкой. Отделы конечностей подвижно сочленены между собой при помощи суставов. Задние ноги значительно длиннее и сильнее передних, они играют главную роль при движении. Сидящая лягушка опирается на слегка согнутые передние конечности, задние при этом сложены и находятся по бокам тела. Быстро распрямляя их, лягушка совершает прыжок. Передние ноги при этом предохраняют животное от удара о землю. Плавает лягушка подтягивая и выпрямляя задние конечности, а передние при этом прижимает к телу.

У лягушки хорошо развиты парные конечности – передние и задние ноги. Каждая конечность состоит из трех главных отделов. В передней ноге различают: плечо, предплечье и кисть. У лягушки кисть заканчивается четырьмя пальцами (пятый палец у неё недоразвит). В задней конечности эти отделы называются бедром, голенью и стопой. Стопа заканчивается пятью пальцами, которые у лягушки соединены плавательной перепонкой. Отделы конечностей подвижно сочленены между собой при помощи суставов. Задние ноги значительно длиннее и сильнее передних, они играют главную роль при движении. Сидящая лягушка опирается на слегка согнутые передние конечности, задние при этом сложены и находятся по бокам тела. Быстро распрямляя их, лягушка совершает прыжок. Передние ноги при этом предохраняют животное от удара о землю. Плавает лягушка подтягивая и выпрямляя задние конечности, а передние при этом прижимает к телу.

Кожа у всех современных земноводных голая. У лягушки она всегда влажная благодаря жидким слизистым выделениям кожных желез. Вода из окружающей среды попадает в организм лягушки через кожу и с пищей. Лягушка никогда не пьет.

Скелет лягушки

В отличие от рыб у лягушки имеется шейный позвонок. Он подвижно сочленен с черепом. За ним следуют туловищные позвонки с боковыми отростками (ребра у лягушки не развиты). Шейный и туловищный позвонки имеют верхние дуги, защищающие спинной мозг. На конце позвоночника у лягушки и у всех других бесхвостых земноводных помещается длинная хвостовая кость. У тритонов и других хвостатых земноводных этот отдел позвоночника состоит из большого числа подвижно сочлененных между собой позвонков.

В отличие от рыб у лягушки имеется шейный позвонок. Он подвижно сочленен с черепом. За ним следуют туловищные позвонки с боковыми отростками (ребра у лягушки не развиты). Шейный и туловищный позвонки имеют верхние дуги, защищающие спинной мозг. На конце позвоночника у лягушки и у всех других бесхвостых земноводных помещается длинная хвостовая кость. У тритонов и других хвостатых земноводных этот отдел позвоночника состоит из большого числа подвижно сочлененных между собой позвонков.

В черепе лягушки меньше костей, чем в черепе рыб. В связи с легочным дыханием у лягушки нет жабр.

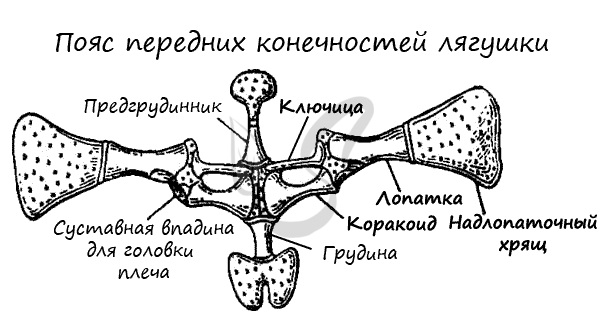

Скелет конечностей соответствует их расчленению на три отдела и связан с позвоночником посредством костей поясов конечностей. Пояс передних конечностей – грудина, две вороньи кости, две ключицы и две лопатки – имеет вид дуги и расположен в толще мускулатуры. Пояс задних конечностей образован сросшимися тазовыми костями и прикрепляется плотно к позвоночнику. Он служит опорой задним конечностям.

Внутренне строение лягушки

Мышцы

Строение мышечной системы лягушки намного сложнее, чем у рыб. Ведь лягушка не только плавает, но и передвигается по суше. Благодаря сокращениям мышц или групп мышц лягушка может совершать сложные движения. Особенно хорошо у нее развиты мышцы конечностей.

Пищеварительная система

Пищеварительная система земноводных имеет почти такое же строение, как у рыб. В отличие от рыб задняя кишка открывается не прямо наружу, а в особое ее расширение, называемое клоакой. В клоаку открываются также мочеточники и выводные протоки органов размножения.

Пищеварительная система земноводных имеет почти такое же строение, как у рыб. В отличие от рыб задняя кишка открывается не прямо наружу, а в особое ее расширение, называемое клоакой. В клоаку открываются также мочеточники и выводные протоки органов размножения.

Дыхательная система

Лягушка дышит атмосферным воздухом. Для дыхания служат легкие и кожа. Легкие имеют вид мешков. Их стенки содержат большое количество кровеносных сосудов, в которых совершается газообмен. Горло лягушки несколько раз в секунду оттягивается вниз, благодаря чему в ротовой полости создается разреженное пространство. Тогда воздух проникает через ноздри в ротовую полость, а оттуда в легкие. Обратно он выталкивается под действием мускулатуры стенок тела. Легкие лягушки развиты слабо, и кожное дыхание для неё так же важно, как и легочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку поместить в сухой сосуд, то вскоре ее кожа высохнет, и животное может погибнуть. Погружённая в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание.

Лягушка дышит атмосферным воздухом. Для дыхания служат легкие и кожа. Легкие имеют вид мешков. Их стенки содержат большое количество кровеносных сосудов, в которых совершается газообмен. Горло лягушки несколько раз в секунду оттягивается вниз, благодаря чему в ротовой полости создается разреженное пространство. Тогда воздух проникает через ноздри в ротовую полость, а оттуда в легкие. Обратно он выталкивается под действием мускулатуры стенок тела. Легкие лягушки развиты слабо, и кожное дыхание для неё так же важно, как и легочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку поместить в сухой сосуд, то вскоре ее кожа высохнет, и животное может погибнуть. Погружённая в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание.

Кровеносная система

Сердце лягушки помещается в передней части тела, под грудиной. Оно состоит из трех камер: желудочка и двух предсердий. Сокращаются поочередно то оба предсердия, то желудочек. В сердце лягушки правое предсердие содержит только венозную кровь, левое – артериальную, а в желудочке кровь до известной степени смешанная.

Сердце лягушки помещается в передней части тела, под грудиной. Оно состоит из трех камер: желудочка и двух предсердий. Сокращаются поочередно то оба предсердия, то желудочек. В сердце лягушки правое предсердие содержит только венозную кровь, левое – артериальную, а в желудочке кровь до известной степени смешанная.

Особое расположение сосудов, берущих начало от желудочка, приводит к тому, что только головной мозг лягушки снабжается чистой артериальной кровью, а все тело получает смешанную кровь.

У лягушки кровь из желудочка сердца протекает по артериям во все органы и ткани, а из них по венам оттекает в правое предсердие – это большой круг кровообращения. Кроме того, из желудочка кровь поступает в легкие и в кожу, а из легких обратно в левое предсердие сердца – это малый круг кровообращения. У всех позвоночных животных, кроме рыб, два круга кровообращения: малый – от сердца к органам дыхания и обратно в сердце; большой – от сердца по артериям ко всем органам и от них обратно в сердце.

Обмен веществ

Обмен веществ у земноводных протекает медленно. Температура тела лягушки зависит от температуры окружающей среды: повышается в теплое время и понижается в холод. Когда на воздухе становится жарко, температура тела лягушки понижается за счет испарения влаги с кожи. Как и рыбы, лягушка и другие земноводные – холоднокровные животные. Поэтому при похолодании лягушки становятся малоактивными, а на зиму и совсем залегают в спячку.

Центральная нервная система и органы чувств

Передний мозг развит сильнее, чем у рыб, и в нем можно различить два вздутия – большие полушария. Тело земноводных близко к земле, и им не приходится поддерживать равновесие. В связи с этим мозжечок, управляющий координацией движений, развит у них слабее, чем у рыб.

Передний мозг развит сильнее, чем у рыб, и в нем можно различить два вздутия – большие полушария. Тело земноводных близко к земле, и им не приходится поддерживать равновесие. В связи с этим мозжечок, управляющий координацией движений, развит у них слабее, чем у рыб.

Строение органов чувств соответствует наземной среде. Например, мигая веками, лягушка удаляет приставшие к глазу пылинки и смачивает поверхность глаза. Как и у рыб, у лягушки имеется внутреннее ухо. Однако в воздухе звуковые волны распространяются значительно хуже, чем в воде. Поэтому для лучшего слышания у лягушки развито ещё среднее ухо. Начинается оно воспринимающей звуки барабанной перепонкой – тонкой круглой плёночкой позади глаза. От нее звуковые колебания через слуховую косточку передаются во внутреннее ухо.

Размножение и развитие земноводных

Органы размножения

Органы размножения земноводных очень сходны по строению с органами размножения рыб. Все земноводные раздельнополые.

Икрометание

Проведя зиму в состоянии оцепенения, земноводные с первыми лучами весеннего солнца просыпаются, и вскоре приступают к размножению. Самцы некоторых видов лягушек громко квакают. Усилению звуков способствуют особые мешки – резонаторы, которые при кваканье раздуваются по бокам головы самца. При размножении животные разбиваются попарно. Половые клетки по трубчатым протокам попадают в клоаку, а оттуда выбрасываются наружу. Самки земноводных откладывают в воду икру, похожую на икру рыб. Самцы выпускают на нее жидкость, содержащую сперматозоиды.

Развитие лягушек

Через некоторое время оболочка каждой икринки разбухает и превращается в студенистый прозрачный слой, внутри которого видно яйцо. Верхняя половина его темная, а нижняя светлая: темная часть яйца лучше использует солнечные лучи и сильнее нагревается. Комки икры у многих видов лягушек всплывают на поверхность, где вода теплее.

Низкая температура задерживает развитие. Если погода теплая, яйцо многократно делится и превращается в многоклеточный зародыш. Через одну-две недели из икринки вылупляется личинка лягушки – головастик. Внешне он напоминает маленькую рыбку с большим хвостом. Дышит головастик сначала наружными жабрами (в виде небольших пучков по бокам головы). Вскоре они сменяются внутренними жабрами. У головастика один круг кровообращения и двухкамерное сердце, на коже заметна боковая линия. Таким образом, личинки земноводных имеют некоторые черты строения рыб.

Первые дни головастик живет за счет запасов питательных веществ икринки. Затем у него прорезается рот, снабженный роговыми челюстями. Головастик начинает питаться водорослями, простейшими и другими водными организмами. Дальнейшие изменения головастика идут тем скорее, чем жарче погода. Сперва у него появляются задние ноги, потом передние. Развиваются легкие. Головастик начинает подниматься к поверхности воды и заглатывать воздух. Хвост постепенно укорачивается, головастик становится молодым лягушонком и выходит на берег. От момента откладывания икры до конца превращения головастика в лягушку проходит около 2-3 месяцев. Лягушата, как и взрослые лягушки питаются животной пищей. Они могут размножаться с третьего года жизни.

Ресурс: Виртуальная школа БАКАЙ

Статья: Лягушки

Опубликовано:29/06/1999

Автор:ВШБ

Читателей:22923

Источник

Земноводные, или амфибии (от греч. amphi – с обеих сторон и греч. bios – жизнь) – класс типа хордовые, объединяющий

животных, которые могут обитать как в воде, так и на суше. Это немногочисленный наиболее примитивный класс наземных

позвоночных животных. Произошли земноводные от древних кистеперых рыб.

Для успешного изучения земноводных предлагаю начать с их классификации. Помните, что классификации это именно то, что

раскладывает знания в голове “по полочкам”, относитесь к ним с должным вниманием.

Давайте перечислим ароморфозы, которыми сопровождалось появление земноводных.

Традиционно строение земноводных изучается на примере типичного представителя – лягушки озерной, ее мы возьмем за

основу данной статьи.

Покров двуслойный, состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис снабжен густой капиллярной сетью, благодаря которой

у лягушки возможен газообмен через кожу. Кожа голая, содержит большое количество желез: она должна быть постоянно

увлажнена для интенсивного газообмена.

Около 65% всего кислорода поступает через увлажненную кожу. Увлажнение кожи крайне важно, рекомендую запомнить следующий факт: при пересыхании кожи лягушки газообмен в ней прекращается,

и лягушка погибает от недостатка кислорода (гипоксии).

Особой окраской обладают ядовитые виды лягушек, их яркая окраска называется – предупреждающей. Съев такую, хищник серьезно пожалеет о своей оплошности, которая может закончиться летальным исходом. Поэтому животных с такой окраской хищники обычно не трогают.

Индейцы используют лягушек кокои (листолаз ужасный) для

изготовления отравленных стрел: одна лягушки делает смертельным оружием около 50 стрел. Они готовят яд высушивая лягушку

на костре и смазывая наконечники стрел выступающей на поверхности коже жидкостью – ядом.

Тело состоит из головы, туловища и двух пар конечностей. Передние конечности короче и слабее задних. Задние конечности служат

для плавания, они удлинены и имеют плавательные перепонки между пальцами. Хорошо развита

мышечная система: мышцы дифференцированы на отдельные пучки. В теле амфибий насчитывается до 350 мышц.

Скелет лягушки состоит из скелета головы, туловища, поясов конечностей и свободных конечностей. Скелеты поясов конечностей

малоподвижны, в отличие от скелета свободной конечности, построенного по типу рычагов.

Имеются туловищный (7 позвонков) и хвостовой отделы позвоночника, доставшиеся земноводным еще от рыб. Однако появляются и новые отделы: крестцовый

и шейный, оба содержащие по одному позвонку. Благодаря возникновению шейного отдела, у земноводных становится возможным

поворот головы, что было невозможным для рыб.

В скелете особо необходимо выделить уростиль (от др.-греч. urá — «хвост» и stýlos — «палочка») – палочковидную кость,

которая образуется в результате слияния тел хвостовых позвонков. Уростиль также называют хвостовой костью.

Скелеты поясов конечностей служат опорой для конечностей. В состав плечевого (переднего) пояса входят: лопатки, ключицы, вороньи

кости (коракоиды), хрящи. Ребер нет, вследствие чего грудная клетка отсутствует, передний пояс лежит свободно в толще мышц, грудина не соединена при помощи ребер с позвоночником.

Пояс задних конечностей (тазовый) образован: подвздошными и седалищными костями, лобковым хрящом.

Скелет передней свободной конечности состоит из: плечевой кости, предплечья (образовано сросшимися лучевой и локтевой костями)

и кисти (состоящей из запястья, пястья и фаланг пальцев).

Скелет задней свободной конечности образован бедром, голенью (состоит из сросшихся малоберцовой и большеберцовой

костей), стопы (включает предплюсну, плюсну и фаланги пальцев).

Состоит из ротоглоточной полости, в которую открываются протоки слюнных желез, секрет которых предназначен только для смачивания

и формирования пищевого кома. Слюнные железы впервые возникли именно у амфибий, и пока еще не участвуют в химической обработке

пищи. Слюнные железы были и у насекомых, однако членистоногие – отдельная эволюционная ветвь, хордовые никаким образом не произошли от членистоногих 🙂

Имеются хоаны – внутренние носовые отверстия (ноздри – внешние), с помощью которых полость носа сообщается с полостью глотки. В ротоглоточную полость открываются также

отверстия евстахиевых труб, которые соединяют полость среднего уха с ротоглоткой и уравнивают в них давление. Значительную часть места занимает липкий длинный язык, служащий для ловли добычи.

Короткий пищевод переходит в желудок, продолжающийся в тонкий кишечник, куда открываются протоки желчного пузыря, а также пищеварительных

желез: печени и поджелудочной. Тонкая кишка переходит в толстую кишку, оканчивающуюся клоакой.

Клоака (от лат. cloaca – труба для стока нечистот) – расширенная часть задней кишки, куда открываются мочеточники и мочевой пузырь,

половые протоки.

У лягушки дыхание осуществляется двумя основными способами:

- Легочное дыхание

- Кожное дыхание

Легкие представленные тонкостенными мешками, стенка которых густо оплетена капиллярами, в которых происходит

газообмен. Дыхательная поверхность легких невелика, они не способны полностью удовлетворить нуждам организма

в кислороде, поэтому жизнь лягушки невозможна без кожного дыхания.

Воздух поступает в легкие и удаляется из них благодаря сокращениям мышц дна ротовой полости.

Осуществляется только при увлажненной коже, на поверхности которой растворяется кислород, после чего он проникает в капилляры кожи. Кожа помогает

дышать лягушкам при погружении в воду: кислород поступает в кровь напрямую из воды.

При пересыхании кожи животное погибает, так как

слабо развитые легкие не в состоянии обеспечить потребности организма в кислороде.

Также дыхание осуществляется эпителием, покрывающим ротовую полость, но это вносит незначительный вклад в процесс

дыхания.

Изменения в кровеносной системе земноводных, по сравнению с рыбами, обусловлены заменой жаберного дыхания

на легочное. Сердце имеет 3 камеры: 2 предсердия и 1 желудочек, сердце более крупное. Возникает второй (легочный) круг кровообращения.

Правое предсердие заполнено венозной кровью, а левое – артериальной. Перегородка в желудочке отсутствует, кровь внутри него большей частью смешанная.

Из-за смешения крови интенсивность метаболизма уменьшается, это делает невозможным поддержание постоянной температуры тела. Эритроциты

у амфибий с ядрами, безъядерные эритроциты возникнут позже, у млекопитающих.

Земноводные

относятся к пойкилотермным животным (от греч. poikilos – различный и therme – тепло) – холоднокровным животным, температура тела которых

непостоянна и зависит напрямую от температуры окружающей среды.

Физиологически и анатомически сокращение сердца происходят

таким образом, что более насыщенная кислородом артериальная кровь изгоняется из него в последнюю очередь и попадает в сонные артерии,

идущие к головному мозгу. Таким образом, к головному мозгу направляется более насыщенная кислородом кровь, чем к остальным органам.

Так же, как и у рыб, выделительная система амфибий состоит из парных первичных (туловищных) почек, называемых мезонефрос. В них фильтруются

продукты обмена веществ, главным образом – мочевина.

По мере образования в почке мочи, она поступает в мочеточники, ведущие в клоаку. Попавшая в клоаку моча стекает в мочевой пузырь, через стенки которого осуществляется всасывание воды. При сокращении стенок мочевого пузыря концентрированная моча выводится в клоаку, откуда выбрасывается во внешнюю среду.

Головной мозг земноводных отличается от мозга рыб полностью разделенным на два полушария и более развитым передним мозгом.

Мозжечок и средний мозг развиты гораздо слабее, так как земноводные малоподвижны и их движения относительно простые: они передвигаются по плоскости в “2D измерении”. Перемещение рыб в таком случае можно обозначить как в “3D измерении”. Это

упрощенное, но вполне справедливое сравнение.

Органы чувств земноводных адаптированы к наземному образу жизни. На суше возникает серьезная проблема,

которой не было у рыб в воде – сухой воздух. Чтобы адаптироваться к нему у земноводных возникает подвижное веко и мигательная

перепонка, движения которых смачивают поверхность глаза и препятствуют высыханию.

Меняется форма хрусталика. Если у рыб он был шарообразный, то у земноводных его форма становится более выпуклой (как и форма

роговицы). Хрусталик приобретает форму двояковыпуклой линзы. Амфибии видят дальше рыб.

Однако аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, остается на том же уровне, что и

у рыб: достигается только за счет перемещения хрусталика вперед и назад. Эти перемещения помогает совершать особая ресничная мышца,

возникшая у земноводных.

Наземная среда меняет и характер передачи звуков: теперь он передается через колебания воздуха. Если рыбам

в воде было достаточно внутреннего уха для улавливания колебаний воды, то земноводным этого мало. У них впервые

возникает среднее ухо, которое снабжено барабанной перепонкой, чувствительной к колебаниям воздуха.

Среднее ухо состоит из одной слуховой косточки – стремени. Евстахиева труба соединяет полость среднего уха с

с ротглоточной полостью, служит для уравнивания давления между ними.

Лягушки раздельнополые животные, оплодотворение наружное. Размножение и начальные этапы развития земноводных происходят

в воде, поэтому амфибий крайне редко можно встретить в засушливых местах, где водоемы отсутствуют.

Мужские половые железы представлены парными семенниками с отходящими от них семявыносящими протоками, которые впадают в мочеточники,

открывающиеся в клоаку. Женские половые железы – яичники с отходящими от них яйцеводами, открывающимися в клоаку.

Во время оплодотворения самец удерживает самку сзади и надавливает передними конечностями на ее брюшко, что приводит к выметыванию

икры. Эта икра сразу же оплодотворяется семенной жидкостью самца.

Развитие происходит с метаморфозом – значительной перестройкой большинства органов. Личиночная стадия лягушки еще раз

подчеркивает эволюционные корни этого класса, а именно то, что земноводные произошли от рыб. Головастики требуют нашего

особого внимания.

Головастик – личинка бесховстых земноводных. Развивается из оплодотворенной яйцеклетки, живет в воде.

Во многом строение головастика напоминает строение рыбы, что подтверждает родство классов земноводных и рыб. Головастик

характеризуется следующими чертами:

По мере изучения вышеуказанных признаков становится очевидно, что предками земноводных являются кистеперые рыбы,

обитавшие мелких континентальных водоемах. От кистеперых рыб произошли древние земноводные – стегоцефалы, появившиеся в конце

девонского периода и вымершие вначале мезозоя.

Земноводные, как и все живые организмы, являются звеном в цепи питания (консументами). Они уничтожают многих кровососущих

насекомых, а также насекомых, которые наносят вред культурным растениям.

Их яд используют для изготовления лекарств, так что не забудем отметить их медицинское значение. Лягушка – классический

объект для лабораторных исследований, в таком качестве лягушки используются повсеместно, и благодаря им совершены тысячи открытий.

Источник