Травма шейного отдела позвоночника диагностика

… инвалидность и смертность при них остается очень высокой.

Травмы шейного отдела позвоночника составляют около 20 % всех травм позвоночника, инвалидность и смертность при них остается очень высокой. Повреждения шейного отдела позвоночника относятся к наиболее тяжелым вариантам травмы, для которых характерны: (1) высокий риск развития тяжелых неврологических осложнений, вплоть до тетраплегии; (2) высокая частота летальности; (3) разнообразный характер костных повреждений, обусловленный своеобразным анатомическим строением шейного отдела позвоночника.

Вывихи и подвывихи шейных позвонков …

Вывих позвонка – полное нарушение взаимоотношений между суставными поверхностями в (1) дугоотростчатых суставах позвоночника и в (2) атлантоаксиальных суставах: в суставе Крювелье и в суставе между зубовидным отростком и поперечной связкой атланта. Полное нарушение взаимоотношений между суставными поверхностями следует называть полным вывихом или просто вывихом. Частичное нарушение взаимоотношений между суставными поверхностями смещенных позвонков называется частичным вывихом или подвывихом. Наиболее частыми вариантами травм атланто-аксиального сочленения являются вывихи и подвывихи атланта. Различные варианты смещений атланта при (1) переломах зубовидного отростка аксиса называют трансдентальными, при (2) разрывах поперечной связки атланта называют транслигаментозными, а (3) выскальзывании зуба из костно-связочного кольца – перидентальными.

Переломы шейных позвонков …

Перелом задней дуги атланта чаще возникает при чрезмерном разгибании с компрессией, передаваемой с затылка через заднюю дугу на остистый отросток осевого позвонка. Перелом обычно локализуется в месте соединения задней дуги с латеральной массой. На рентгенограммах изолированные переломы задней дуги атланта наиболее отчетливо видны в боковой проекции шейного отдела позвоночника. Они представляют собой вертикальные переломы с небольшим смещением или без него. Отек предпозвоночных мягких тканей обычно не наблюдается. В проекции с открытым ртом боковое смещение боковых масс атланта отсутствует.

Многооскольчатый перелом Джефферсона («лопающийся» перелом атланта) чаще всего возникает при воздействии травмирующей силы на череп сверху вниз вдоль вертикальной оси позвоночника. При этом на боковые массы атланта сверху оказывают давление мыщелки затылочной кости, а снизу – суставные поверхности осевого позвонка. (!) В результате такого воздействия они не только сдавливаются, но и раздвигаются, причем возникают переломы передней и задней дуг С1. Характерно наличие обширных пре- и паравертебральных гематом, сопровождающихся болями в шее. Выделяют следующие варианты повреждения: (1) типичный перелом Джефферсона – то есть многооскольчатый взрывной («лопающийся») перелом, или «истинный» перелом Джефферсона, с типичным повреждением передней и задней полудуг атланта. Характерно наличие парных переломов (по два спереди и сзади). Передняя и задняя продольные связки, как правило, остаются интактными, спинной мозг не повреждается. Повреждение может протекать без разрыва поперечных связок и с разрывом их; (2) атипичный перелом Джефферсона – перелом боковых масс атланта, чаще двусторонний, но может быть односторонним. Переломы Джефферсона хорошо отображаются на снимках в прямой проекции, выполненных через открытый рот. Характерные рентгенологические симптомы перелома: (1) асимметричное расположение боковых масс атланта по отношению к оси зуба аксиса и увеличения его поперечника за счет оттеснения боковых масс кнаружи (справа – в среднем на 3,6 мм, слева – на 3,9 мм); (2) уплощение и деформация одной из боковых масс за счет компрессии; (3) наличие линий переломов в области дуг (передней, задней) и боковых масс; (4) неровность и асимметричность суставных щелей латеральных атлантоосевых суставов; (5) увеличение расстояния между зубовидным отростком аксиса и передней дугой атланта за счет его смещения кпереди в связи с разрывом поперечной связки. При переломах Джефферсона предпочтительнее проведение рентгеновской компьютерной томографии (РКТ).

Травматический антелистез осевого позвонка (перелом «палача») (5–10 %) возникает при чрезмерном разгибании с осевой нагрузкой. При этом наблюдаются переломы С2 в области ножек дуги (в зоне между верхними и нижними суставными отростками), а тело позвонка смещается кпереди. В зависимости от степени листеза выделяют три типа повреждения: (1) смещение тела кпереди менее 3 мм без разрыва передней и задней продольных связок; (2) смещение тела кпереди более 3 мм без разрыва передней и задней продольных связок; (3) повреждение с разрывом передней и задней продольных связок (а также межпозвонкового диска) сопровождается истинной нестабильностью позвоночного двигательного сегмента и осложняется травмой спинного мозга, (!) вплоть до его разрыва. Вывих осевого позвонка хорошо отображается на снимках в боковой проекции. Помимо переломов ножек дуги отмечается: (1) выпрямление физиологического шейного лордоза и (2) ступенеобразная деформация позвоночника за счет смещения тела С2 кпереди. Для уточнения состояния области ножек дуги позвонка иногда необходимо произвести снимки в косых проекциях.

Перелом «землекопа» – это отрывной перелом остистых отростков С7, С6, Th1 (позвонки распределены по частоте повреждения при данной травме). Типичный механизм травмы – это резкое сгибание головы и верхнешейных позвонков при напряженных мышцах шеи. Повреждение клинически сопровождается локальной болезненностью над пораженным остистым отростком и ригидностью шеи. На рентгенограммах видны отрывные переломы одного или нескольких остистых отростков С7, С6, Th1.

Травма «ныряльщика» представляет собой взрывной перелом тел шейных позвонков ниже С2, сопровождающийся разрывом (1) передней и задней продольных связок, (2) задних межостных связок и (3) межпозвонкового диска. Типичный механизм травмы – аксиальная нагрузка при резком сгибании головы и шеи. Повреждение механически и неврологически нестабильное. На рентгенограмме в боковой проекции виден шейный отдел позвоночника в согнутом положении. У пораженного позвонка отмечается отлом передненижнего угла треугольной формы – «в форме капли слезы». Сам позвонок смещен и повернут кпереди. Вместе с этим возможен перелом или смещение суставных поверхностей. В дальнейшем (!) спинной мозг повреждается большим фрагментом тела позвонка, смещенным кзади.

Диагностика (по методике, предложенной С.И.Кириленко, А.М.Петренко, М.М.Дятловым; ГУ Гомельский государственный медицинский университет, ГУ Белорусский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Минск, Республика Беларусь; 2005) …

При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника обязательно выполняется комплекс нижеследующих диагностических мероприятий. Вначале производится обзорная рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях; в положении сидя, если у пациента нет неврологических нарушений, либо в положении лежа. Очень важно получить на рентгенограммах четкое изображение всех семи шейных позвонков. Далее по общепринятой методике выполняется рентгенография шейного отдела позвоночника в двух косых проекциях под углом 45° справа и слева в положении сидя в не осложненных случаях, а при наличии неврологических расстройств у пациента в положении лежа по методике McCall. Однако, расположение суставных отростков позвонков относительно дуг, тел может варьироваться и под углом в 45° не всегда возможна достаточная визуализация взаимоотношения суставных отростков позвонков и состояние межпозвонковых отверстий. В такой ситуации для уточнения диагноза при отсутствии неврологических осложнений пациента усаживают на вращающийся стул перед трубкой рентгеноскопа и вращают его до угла, необходимого для получения четкого изображения интересующих анатомических образований. В выбранном положении выполняем обзорную косую рентгенографию либо прицельную увеличенную рентгенографию интересующего нас сегмента. При выявлении на обзорных рентгенограммах признаков повреждения I и II шейных позвонков выполняют прямую рентгенографию через широко открытый рот. Если все-таки полученные данные сомнительны, дополнительно производят рентгенографию через рот с поворотом головы, а так же прямую или боковую зонографию С1-С2 позвонков.

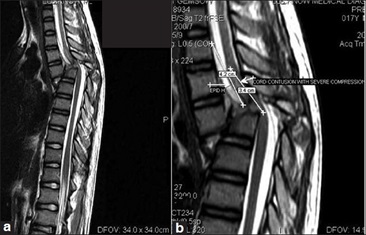

Для уточнения 1 степени сужения позвоночного канала, 2 уровня перелома и 3 направления смещения суставных отростков, дуг позвонков дополнительно выполняют рентгеновскую компьютерную томографию выбранного по данным рентгенограмм сегмента. Важно четко определить задачу для КТ-исследования, так как визуализации различных частей позвонка имеет свои особенности, а беспорядочный поиск приводит к неоправданному увеличению лучевой нагрузки пациента и не всегда к желаемому результату. Для выяснения состояния невральных структур (спинного мозга, нервных корешков), наличия их ушиба, компрессии, повреждения, степени разрушения межпозвонковых дисков, наличия межпозвонковых травматических грыж, и для выявления кровоизлияний в мягкие ткани заднего опорного комплекса, под продольные связки и в полость дурального мешка выполняем магнитно-резонансную томографию (МРТ) шейного отдела позвоночника. После проведения всех вышеуказанных исследований, выносится окончательный диагноз и принимается решение о лечении пациента.

Рентгенография в прямой и боковой проекциях выполняются после каждого оперативного вмешательства или манипуляции, а контрольные исследования для исключения рецидивов деформации и иных осложнений обязательно производят через 1, 3 недели и в дальнейшем при смене гипсовой повязки или иного вида фиксации шейного отдела позвоночника. Повторные РКТ и МРТ исследования выполняют в случаях отрицательной динамики у пациента или выявлении осложнений на рентгенограммах в ходе лечения. У пациентов с осложненной спинальной травмой контрольное МРТ исследование выполняется после устранения деформации позвоночника, через 3 и 6 месяцев после начала лечения с целью слежения за динамикой состояния невральных структур. Для контроля: после окончания срока иммобилизации и при наличии признаков спондилодеза поврежденного сегмента на рентгенограммах выполняются боковые спондилограммы в положении (1) максимального сгибания и (2) разгибания головы и шеи для подтверждения стабильности синостоза (который сформировался в ходе лечения – иммобилизации), что является показанием для прекращения иммобилизации.

Запомните …

При травме позвоночника рентгеновская компьютерная томография позволяет выявить: перелом тела позвонка; перелом дуг позвонка; перелом отростков позвонка; сдавление спинного мозга костным фрагментом; гематому спинного мозга; гематому и отек паравертебральных мягких тканей. (!) Основными КТ-признаками перелома позвонка являются: (1) линейные и оскольчатые дефекты тел, дуг и отростков позвонков с четкими контурами, без и со смещением самих позвонков, их фрагментов, костных отломков и механических инородных тел с учетом расстояния, на которое они смещаются в сторону спинномозгового канала; (2) ушиб спинного мозга в виде зоны сниженной плотности (по отношению к значениям плотности спинного мозга) неправильной формы, с неровными нечеткими контурами, однородной структуры; (3) гематома спинного мозга в виде зоны повышения плотности (по отношению к значениям плотности спинного мозга) неправильной формы, с неровными нечеткими контурами, однородной структуры.

Необходимо отметить: рентгенография уступает рентгеновской компьютерной томографии по эффективности диагностики костных повреждений, но относительно низкая стоимость и бόльшая доступность способствуют раннему и всеобщему ее применению при травмах позвоночника; также спондилография обладает меньшей, чем рентгеновская компьютерная томографиия, лучевой нагрузкой.

При травме позвоночника магнитно-резонансная томография позволяет обнаруживать: травматические грыжи межпозвонковых дисков и эпи- и субдуральные гематомы, вызывающие компрессию спинного мозга или корешков; определить отношение костных фрагментов и смещенных позвонков к спинному мозгу – благодаря этому уточняются показания к хирургическому лечению; распознать повреждения спинного мозга; лучше, чем РКТ, визуализировать повреждения межпозвонковых дисков и связок; выявить последствия спинальной травмы – миеломаляцию и сирингомиелию.

Источник

Позвоночник является основным компонентом костно-мышечной системы и обеспечивает возможность вертикального положения тела. Поэтому повреждения позвоночника и спинного мозга могут оказывать значительное влияние на состояние всего организма . Различные травмы позвоночника в среднем составляют около 10% от общего числа травм спины . Повреждения достаточно часто встречаются у людей старшей возрастной группы , независимо от пола. У маленьких детей тоже иногда бывают травмы позвоночника, но, как правило, в основном это травмы шейного отдела позвоночника и связаны с повреждением во время родов. Женская спинальная травма в последнее время стала отмечаться значительно реже, так как увеличилось число женщин , которым проводится кесарево сечение. Лечение травм позвоночника зависит от тяжести повреждений и клинической картины и может быть как оперативным, так и консервативным.

Причины

Наиболее распространенные травмы позвоночника вызваны чрезмерно тяжелыми нагрузками и воздействиями на позвоночный столб. Это может быть падение, безрассудное ныряние, несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия. Иногда тип травмы позвоночника может определяться природой физических эффектов. Например, при автомобильных авариях наиболее часто возникает травма шейного отдела позвоночника, в то время как при падении с высоты возникают переломы крестца, поясничного или нижне-грудного отдела. Повреждения спинного мозга могут иметь различный генез .

Как правило, у взрослых повреждения спинного мозга происходят из-за воздействия внешнего воздействия на разные части позвоночника.

Повреждения, связанные с дегенерацией (остеохондроз, спондилоартроз), могут привести к развитию спинального стеноза. Сужение спинномозгового канала может привести к воздействию на нервные корешки и спинной мозг и, как следствие, нарушению их функциональности. Тяжелые травмы часто возникают из-за слишком сильного или внезапного растяжения спинного мозга.

В случаях травмы спинного мозга возникают чрезвычайно серьезные нарушения работы костно-мышечной системы.

Типы травм позвоночника

Признаки повреждения позвоночника зависят от его типа и характера. Типы возможных повреждений подразделяются на синяки, рваные раны, переломы, дислокации и компрессию.

Типы травм непосредственно влияют на тактику лечения и реабилитации, а также на последствия и скорость выздоровления пациента.

- Перелом позвонков в шейном отделе позвоночника является нарушением целостности костей, в отличие от дислокации, которая характеризуется смещением позвонков относительно оси. Такие повреждения позвонков могут привести к компрессионному воздействию на спинной мозг. Компрессионные переломы возникают из-за воздействия чрезмерного осевого вектора нагрузки на тело позвонка и, в таком случае, часть позвонка перемещается вперед и вниз. Таким образом, возможно также смещение межпозвонковых дисков и выпирание их в спинальный канал. Такие переломы наиболее часто встречаются при автомобильных авариях или внезапном рывке тела вперед.

- При дислокации происходит разрыв или сильное растяжение связок. Такое повреждение может сместить и блокировать позвонки. Таким образом, могут возникать проблемы со спинным мозгом в зависимости от того, была ли мобильна порванная связка. Чтобы восстановить функциональность позвонков, пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство.

- Параплегия возникает из-за повреждения нижней части грудного отдела позвоночника .

- Квадриплегия также возникает из-за травмы, при которой повреждаются шейный и верхне-грудной отдел позвоночника. Эти травмы позвоночника приводят к потере подвижности во всех конечностях.

Особенности травмы шейного отдела позвоночника

Цервикальный позвоночник очень чувствителен к травмам. Как показала статистика, повреждения шейного отдела составляют 20% от всех травм позвоночника, более 35% из них смертельны. Повреждение шейного отдела позвоночника связано с тем, что при резком ударе голова и туловище человека, движутся в противоположных направлениях.

Травмы шейного отдела позвоночника – это очень серьезные и опасные состояния. Среди всех известных видов травм наиболее распространенной является «хлыстовая травма». Обычно это травма происходит у водителей или пассажиров, во время автомобильной аварии. Во время резкой остановки автомобиля, вследствие инерции, резкий толчок передается всем людям в салоне. Как правило, такая травма сопровождается такими симптомами как острая боль, резкое ограничение подвижности шеи, возможно головокружение или потеря сознания.

Травмы позвоночника в грудном и поясничном отделах

Довольно часто различным видам травм подвергаются грудной и поясничный отдел. Наиболее распространенными являются переломы, возникающие во время падения или автомобильной аварии. Кроме того, риск повреждения этих областей высок у людей пожилого возраста вследствие возрастного остеопороза. При тяжелых переломах позвонков возможно повреждение спинного мозга.

При повреждении грудного отдела позвоночника человек испытывает боль в спине, которая может быть умеренной или тяжелой и усиливается при движении.

Если при травме возникает повреждение спинного мозга, то к болевым проявлениям могут добавиться такие симптомы как онемение, мышечная слабость в конечностях и нарушение контроля функции кишечника и мочевого пузыря.

Наиболее часто в грудном и поясничном отделах позвоночника встречаются следующие травмы:

- Растяжение межпозвоночных суставов. Эта травма возникает при принудительном смещении позвонков вперед или назад. Боль усиливается при сгибании и разгибании туловища .

- Разрыв мышц является частой травмой спины у спортсменов, так как резкие движения могут повредить мышечный корсет. Симптомы при разрыве мышц включают острую боль при наклонах, разгибании или ротации туловища .

- Дислокации костно-мышечных суставов возникают в результате силового смещения позвонков в грудном отделе или в результате артрита. При дислокации боль усиливается при кашле, чихании, глубоком грудном дыхании.

- Переломы очень распространены в спортивных состязаниях, при падениях или несчастных случаях. Болевой синдром сохраняется довольно долго и появляется даже при небольшом повороте тела.

- Сколиоз или другие деформации позвоночника также являются серьезными повреждениями позвоночного столба. Симптомы появляются не всегда и могут варьироваться в зависимости от каждого случая.

Врожденные травмы позвоночника

Как правило, проблемы с позвоночником у детей связаны с родовой травмой шейного отдела. Родовая травма шейного отдела позвоночника происходит в 40% случаев и нередко сопровождается черепно-мозговой травмой. Причины такой травмы могут быть следующие обстоятельства:

- несоответствие между размером головки плода и тазом матери;

- неправильное расположение плода в матке;

- большой плод (весом более 4500 г);

- преждевременная беременность;

- олигогидрамниос (маловодие) и другие врожденные состояния.

После травмы шейного отдела позвоночника у детей могут возникать проблемы с успеваемостью, нарушения памяти, им трудно сосредоточиться на предмете.

Также у детей может быть врожденная аномалия Spina bifida , при которой ребенок рождается с расщеплением позвоночника, из-за чего позвонки не полностью закрывают нервные структуры. Часто такой дефект возникает в пояснично-крестцовой области, но может быть и в других отделах.

Несмотря на серьезность повреждения, Spina bifida у детей, как правило, имеет благоприятный прогноз при ее локализации в пояснично-крестцовом регионе.

В период роста ребенок может не испытывать дискомфорт в спине, но родители должны следить за его диетой и весом. Увеличение веса вызывает давление на неоформленные позвонки, что может приводить появлению симптоматики. Иногда расщепление позвоночника может приводить к мышечной слабости, параличу и другим ортопедическим проблемам.

Повреждение спинного мозга

Иногда травма позвоночника распространяется на спинной мозг. Это может быть связано с такими внешними факторами, как сильный ушиб или компрессионный перелом шейного отдела позвоночника, хотя повреждение может иметь место в любой части позвоночника.

на травму спинного мозга обычно указывают следующие признаки:

- онемение или покалывание в конечностях;

- боль и скованность в области позвоночника;

- признаки шока;

- неспособность двигать конечностями;

- потеря контроля над мочеиспусканием;

- потеря сознания;

- неестественная позиция головы.

Проблемы с позвоночником – это нередко результат несчастных случаев или насильственных действий. Основные причины травм:

- падение;

- дайвинг на мелководье (последствия удара головой об дно водоема);

- травма после автомобильной аварии;

- прыжки;

- травма головы во время спортивного мероприятия;

- травмы от электрического тока.

Первая помощь при травмах позвоночника

Последствия травм позвоночника могут быть довольно серьезными, поэтому очень важно своевременно и надлежащим образом оказать первую помощь пострадавшему. Любое повреждение позвоночного столба считается сложным, опасным и требует немедленной госпитализации в стационар .

Тактика оказания первой помощи при повреждениях позвоночника зависит от тяжести и локализации, сложности структуры области травмы и функционального значения. Последствия для организма после воздействия острой травмы напрямую зависят от того, насколько правильно человеку будет оказана первая помощь.

Помощь, оказываемая после травмы позвоночника, включает следующие действия:

- немедленно вызвать скорую помощь;

- уложить пациента на ровную поверхность;

- обеспечить полную неподвижность пострадавшего, даже если он думает, что он может двигаться самостоятельно;

Диагностика

Когда пострадавшего доставят в больницу, врачи проведут его осмотр и полное неврологическое обследование, чтобы определить характер и локализацию травмы.

На основании данных обследования пациенту назначаются методы визуализации, которые позволяют определить морфологические изменения в тканях после травмы.

Рентгенография – позволяет диагностировать переломы и дислокацию позвонков.

КТ – этот метод исследования необходим для более качественной визуализации как костных, так и мягких тканей, которые повреждаются при травме позвоночника. Кроме того, КТ более предпочтительный метод диагностики в том случае, когда состояние больного критическое и необходимо быстро определить причину состояния и назначить экстренную терапию.

МРТ. Этот метод полезен для выявления признаков повреждения спинного мозга кровоизлияний и других морфологических изменений в мягких тканях.

ЭМГ (ЭНМГ)- позволяют определить повреждения нервов и уровень поражения.

ЭКГ, УЗИ, лабораторные методы исследования назначаются для исключения других последствий травм, особенно, когда речь идет о сочетанных травмах в результате несчастных случаев/

Денситометрия – необходима при подозрении на остеопороз.

Лечение травм позвоночника

Все пациенты с травмой должны быть обеспечены защитой и иммобилизацией позвоночника до тех пор, пока не будут исключены повреждения спинного мозга или не будет определена тактика лечения.

Основные принципы лечения травм позвоночника:

- Все пациенты с травмой должны поддерживаться в положении лежа на спине, при строгом постельном режиме

- Транспортировка пациента должна производиться с помощью щита

- Пациентам с травмой шейного отдела позвоночника необходимо обеспечить стабилизацию шеи с помощью жесткого шейного воротника (корсета)

- Пациент должен перемещаться на инвалидной коляске

Дальнейшая тактика лечения зависит от клинической и радиологической оценки травмы.

Основная задача лечения – это стабилизация позвоночника и устранение любой компрессии на спинной мозг.

Поскольку не у всех пациентов травмы позвоночника сопровождаются повреждением спинного мозга или нестабильностью позвоночника, окончательное лечение имеет широкий спектр – от иммобилизации с помощью корсета до операции. Существуют показания для каждого метода, и один метод лечения не может быть использован для всех типов травм.

Методы лечения травм позвоночника

- Неоперативное лечение

- Оперативное лечение

- Закрытая редукция с операцией или без нее (только в шейном отделе позвоночника)

Неоперативное лечение травм позвоночника

Неоперативное лечение остается стандартом лечения травм позвоночника. С помощью этих методов можно лечить большинство травм.

Закрытые варианты лечения:

- Тракция – при травмах шейного отдела позвоночника

- Постельный режим с регулярными периодическими поворотами туловища во избежание пролежней.

- Внешний корсет или гипс.

Постельный режим рекомендуется в течение первых нескольких недель, за которым следует фиксация. Этот вариант можно использовать и при нестабильных травмах. Внешний корсет выбирается в зависимости от уровня травмы.

Ношение корсета продолжается в течение 8-12 недель при травмах шейного отдела и 12-24 недели при тораколюмбальных повреждениях. Это время, необходимое для того, чтобы произошла достаточная консолидация перелома и кость могла бы выдерживать нагрузку.

Длительный постельный режим, как окончательное лечение, может быть рекомендован в редких случаях, когда пациенты не желают носить корсет или операцию или не подходят для этого лечения из-за тяжелой предшествующей деформации, болезненного ожирения или медицинских проблем и т. д.

У некоторых пациентов консервативное лечение на позднем этапе может привести к хронической боли.

Оперативное лечение травм позвоночника

Хирургическая стабилизация позвоночника направлена ??на:

- Предотвращение дальнейшего механического повреждения

- Декомпрессию спинного мозга с помощью удаления структур приводящих к компрессии, например, осколков костей

Оперативное лечение рекомендуется пациентам при наличии таких признаков как:

- Скелетная нестабильность с неврологическим дефицитом.

- Нестабильная связочная травма у взрослого пациента с отсутствием эффекта от консервативного лечения

- Наличие множественных травм

- Сочетанные травмы

Операции на позвоночнике при травме различается в зависимости от уровня травмы, но имеют следующие общие принципы:

- Декомпрессия

- Фиксация поврежденного сегмента с помощью имплантата

- Слияние сегмента с костным трансплантатом

Цель имплантата – удерживать сегмент в положении до тех пор, пока не произойдет слияние. Если не проводить слияние, то имплантат однажды провалится и позвоночник снова станет неустойчивым.

Существуют различные инструментарии для хирургии позвоночника, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Закрытая редукция

Этот метод используется при дислокациях шейного отдела позвоночника. Принцип этого метода заключается в использовании для тракции тяжелых весов, чтобы можно было провести медленный маневр для редукции позвоночника. Это вполне безопасный метод. Неврологическое ухудшение при редукции является риском, который встречается крайне редко, особенно, если проводить редукцию аккуратно.

Этот метод требует установки тракционных щипцов Crutchfield или Gardner-Wells.

Пациентам в бессознательном состоянии перед редукцией необходимо провести МРТ-сканирование.

Редукция не проводится при таких травмах как краниоцервикальная диссоциация или травма шейного отдела позвоночника с признаками дистракции.

Преимущества закрытой редукции

- Снижает необходимость в сложных хирургических процедурах

- Улучшает стабильность, предотвращает неврологическое ухудшение или может улучшить неврологический статус

- Редукция в первые несколько часов травмы может привести к значительному улучшению неврологического статуса.

Но эффективного метода закрытой редукции для тораколюмбарного отдела позвоночника пока нет.

Профилактика

К сожалению, травмы позвоночника и спинного мозга непредсказуемы, но можно значительно снизить риск травм, если соблюдать простые меры безопасности.

- Необходимо всегда надевать ремень безопасности во время езды в автомобиле.

- Во время занятий спортом необходимо использовать соответствующее защитное снаряжение.

- Не нырять в незнакомых водоемах

- Укреплять мышечную систему для обеспечения надлежащей поддержки позвоночника.

- Не употреблять алкоголь во время вождения.

Источник