Травма позвоночника и пневмония

Воспаление легких при травме. Диагностика, лечениеДо половины пациентов со значительными повреждениями груди переносят пневмонию во время госпитализации. Точный диагноз пневмонии важен, так как несоответствующее использование антибиотиков увеличит микробное обсеменение и инфицирование пациента большим количеством устойчивых организмов. Все же диагностика и лечение легочной инфекции являются особенно трудными при наличии травмы груди. У всех пациентов с большими повреждениями груди выявляются патологические изменения при рентгенографии и нарушение оксигенации. Кроме того, системные воспалительные ответы на повреждение в настоящее время практически неотличимы от наблюдаемых при инфекциях. Таким образом, при всей ясности диагноза пневмонии, после повреждения груди его обычно поставить очень трудно. Поэтому наша практика состоит в подкреплении клинического диагноза пневмонии широким использованием бронхоскопического альвеолярного лаважа.”6 Этот подход очевидно несовершенен, и будет иметь существенную частоту ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Тем не менее, мы нашли, что он помогает существенно ограничить и сфокусировать антибиотикотерапию. Ранняя пневмония после повреждения груди обычно вызывается внебольничными организмами, такими как золотистый стафилококк, стрептококки и Н. influenza. Через 2-4 дня дыхательные пути колонизируются внутрибольничной флорой, такой как кишечные грам-отрицательные организмы и Pseudomonas sp. Этот переход ускоряется несоответствующим и длительным использованием эмпирических антибиотиков, применяемых в надежде на предотвращение инфекций в других травмированных местах. Точно так же диагностированные легочные инфекции нужно лечить насколько возможно узким антибиотическим режимом, учитывая, что многие инфекции окажутся полимикробными, а некоторые потребуют комбинированной лекарственной терапии. Часто требуется агрессивный эндобронхиальный туалет. Это может повлечь за собой трахеостомию и повторную бронхоскопию.

Во многих случаях ухудшение легочной функции после травмы груди будет связано как с местным повреждением, так и, возможно даже в большей степени, с системными воспалительными эффектами повреждения. Раннее острое повреждение легкого (ОПЛ) и более развернутый респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ), наблюдаемые после шока и травмы, считаются (почти всеми) следствием патологических взаимодействий полиморфноядерных (ПМЯ) нейтрофилов с эндотелиальными клетками (ЭК). Диагноз ОПЛ/РДСВ основывается на эмпирических критериях. Рентгенологические признаки изменения обычно диффузные, и не должно быть никаких признаков левожелудочковой недостаточности; но у пациентов с травмой груди сопутствующая патология часто лишает универсальности общепринятые критерии РДСВ. В действительности, РДСВ — диагноз исключения, и у всех пациентов с обширной травмой и легочной дисфункцией, вероятно, есть некоторый компонент ОПЛ/РДСВ. По этой причине лечение нацелено на минимизацию факторов, которые, как считается или предполагается, продлевают или усиливают ОПЛ/РДСВ. Теоретически, предотвращение шока и длительных периодов неполной реанимации может иметь профилактическое действие, но контроль этих состояний возможен редко. Существуют обоснованные подтверждения, что у пациентов с повреждениями груди может быть особый риск легочного ухудшения после фиксации переломов. Некоторых ситуаций вполне можно избежать. Наши исследования показывают, что ОПЛ после фиксации перелома может развиться тогда, когда воспалительные жидкости из гематомы в месте перелома попадают в кровоток. Такие жидкости могут активизировать ПМЯ нейтрофилы, и активация ПМЯ при активизации ЭК, увеличит их способность атаковать легкое. Потеря крови, несовершенная реанимация и переливание консервированной крови во время других операций могут также быть важными компонентами «второго удара» во время лечения перелома и могут способствовать форсированию РДСВ. Так как содержание воспалительных медиаторов в области перелома достигает максимума спустя 2-3 дня после повреждения, то у пострадавшего с множественной травмой и повреждением груди мы одобряем «реанимационный ортопедический» подход к выбору времени фиксации переломов длинных костей. Необходимая обработка раны и временная стабилизация выполняются рано в режиме контроля повреждений. Однако у пациентов в критическом состоянии мы предпочитаем задерживать окончательную фиксацию перелома до конца первой недели или до тех пор, когда у пациента улучшится легочная функция. Лечение конкретно острого РДСВ в настоящее время является поддерживающим. Ни один интервенционный или фармацевтический агент не показал значительной ценности в лечении посттравматического РДСВ. Несколько ограниченных серий продемонстрировали, что поздняя фиброзно-пролиферативная стадия РДСВ может в какой-то мере отвечать на кортикостероиды, но учитывая опасности стероидов, мы ждем проспективных данных перед тем, как начать использовать их повседневно. – Вернуться в раздел “травматология” Оглавление темы “Тактика при травмах грудной клетки”:

|

Источник

Посттравматическая пневмония относится к нередким осложнениям закрытой травмы груди и встречается у 5,5—13,8%, по данным А.М. Артемьева (1960), Е.А. Вагнера (1969), — у 5,5—5,8%. Столь различная частота пневмонии у отдельных авторов объясняется разным подходом к оценке этого осложнения. Одни относят к пневмониям явления воспаления с выраженной клинической или рентгенологической картиной, другие же считают, что контузионные пневмонии не являются настоящей пневмонией, речь идет о контузионном синдроме, который развивается на 2—3-й день после травмы в виде усиления боли в груди, повышения температуры. При этом рентгенологически почти никогда не находят выраженных изменений, и лишь в отдельных случаях может развиться настоящая пневмония.

Нарушения вентиляции легких, кровообращения в малом круге, отмечаемые при закрытой травме груди, являются одним из предрасполагающих моментов к возникновению пневмонии. К этому необходимо добавить увеличение продукции интерстициальной и внутриальвеолярной жидкостей в результате как травмы груди, так и нарушения сердечной деятельности (А.В. Каплан, Г.Е. Рейнберг, 1935; Kuhtz, 1956). Мокрота, скопившаяся в дыхательных путях в результате нарушения эвакуаторной функции бронхов, торможения кашля, в свою очередь закупоривает бронхи. Нарушение бронхиальной проходимости способствует образованию ателектаза легкого. Если ателектаз не устранен, инфекция проникает в спавшееся легкое и вызывает в дальнейшем все стадии воспаления. Исход заболевания зависит от вирулентности инфекции и резистентности как легкого, так и организма в целом.

В основе возникновения данной патологии лежит сочетание физических повреждений и вторичного инфицирования микробами, находящимися в организме, чаще всего в зеве или верхних дыхательных путях (Н.С. Молчанов, 1966). Так, у 25 больных обнаружили грамположительный диплострептококк, у 5 — зеленящий стрептококк, у 3 — патогенный стафилококк, у 2 — непатогенный стафилококк, а у 1 больного высеялась кишечная палочка. По мнению В.Д. Вышегородцевой (1950), фактором, благоприятствующим развитию пневмонии, являются бронхит, катар верхних дыхательных путей.

Н.М. Бондаренко (1970) указал на опасность возникновения легочных заболеваний под влиянием микрофлоры, находящейся в нёбных миндалинах.

Благоприятной почвой для развития пневмонии являются также контузии легкого. Нам кажется, что данные моменты не всегда учитываются в полной мере. При поступлении больных на 2-е сутки и позже трудно сказать, что является причиной пневмонии. Если на рентгенограмме вначале в первые сутки после повреждения определялись чистые легочные поля, а потом появилось затенение, главной причиной осложнения можно считать нарушение вентиляции легких (29 наблюдений). Если же в первые сутки после травмы рентгенологически определяется в легком тень инфильтра- ционного характера (46 наблюдений), следует признать наличие кровоизлияния в легкое. У 10 больных сразу после травмы было кровохарканье, что также указывало на контузию легкого. Langwitz, Stache (1969) приводят интересные наблюдения возникновения пневмонии на месте кровоизлияния, когда оно рассосалось и рентгенологически в легких (до пневмонии) патологические изменения не определялись.

В генезе травматической пневмонии играет определенную, а иногда, видимо, и ведущую роль нейрорефлекторный компонент, особенно при возникновении пневмонии на противоположной травме стороне — так называемых вторичных (симптоматических) пневмоний. Ведь и нарушение вентиляции легких, и происхождение ателектазов, и сам характер течения заболевания (чаще более легкий по сравнению с бактериальной пневмонией) тесно связаны с рефлекторными влияниями. На значение нейротрофического компонента в развитии данного осложнения указывает А.В. Тонких (1949). Д.А. Новожилов (1963) отмечает, что чрезмерное и длительное раздражение межреберных нервов может вызвать рефлекторное нарушение трофики легочной ткани. Подтверждением этого явилось то, что благодаря применению паравертебральной и внутрикожной новокаиновых блокад в первые часы после травмы удалось избежать развития пневмонии даже при переломе всех ребер на одной стороне. На роль вегетативной нервной системы, в частности вагуса, в патогенезе посттравматической пневмонии указывает В.П. Коротких (1954).

У 31 больного посттравматической пневмонией мы изучали показатели свертывающей системы крови. У 10 из них был ушиб грудной клетки, у 21 — перелом ребер. При этом были получены данные, указывающие на большую степень гиперкоагуляции, чем при неосложненной травме груди. Изучение динамики свертывающей системы крови позволило установить, что увеличивающаяся свертываемость крови при повреждении груди является одним из предрасполагающих моментов к развитию пневмоний. Так, из 45 больных с закрытой травмой груди, у которых отмечалась гиперкоагуляция, пневмония возникла у 28 больных. И лишь у 3 больных из 31 пневмония возникла при нормальных показателях коагулограммы.

Посттравматическая пневмония встречается в различном возрасте, но все же среди этих больных больше лиц пожилого и старческого возраста. Так, из 268 больных пневмонией в возрасте старше 60 лет были 77 человек, что составляет 28,7%. В то же время травматизация груди в этом возрасте, по нашим данным, составляет 11,5%.

Чаще пневмония возникает при тяжелой травме, однако может быть и при ушибах груди. Так, среди наших больных это осложнение встретилось у 200 человек с переломами ребер, притом у 126 из них был диагностирован множественный перелом ребер, повреждение груди без нарушения целости костей было у 68 человек.

Пневмония чаще всего сочетается с плевритом (71 наблюдение), реже — с подкожной эмфиземой (15 случаев), пневмотораксом (17 человек).

Правосторонняя пневмония была у 109 больных, левосторонняя — у 141, двусторонняя — у 18 больных.

Сроки госпитализации наших больных были следующие: в первые сутки поступили в стационар 55% больных, на 2—3-й сутки — 33%, на 4—7-е — 8%, остальные 4% были госпитализированы позже. Итак, чаще больные поступают в 1—2-е сутки, иногда позже, что обычно связано с ухудшением общего состояния, усилением боли в груди, появлением кашля, повышением температуры.

Повышение температуры тела было отмечено у 86 человек, из них 37,5° С было у 54, 37,6—38,0° С — у 28, выше 38,0° С — у 4. Кашель отмечался изредка, выделения мокроты скудные. Вынужденное положение в постели, отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания обусловлены больше самой травмой, чем заболеванием легкого. При перкуссии иногда отмечается притупление легочного звука на стороне пневмонии, при аускультации выслушиваются ослабленное дыхание, крепитирующие хрипы на ограниченных участках. Типичная клиническая картина пневмонии при травме груди встречается редко, обычно при обширном поражении легких. Это объясняется небольшим размером пневмонического очага, а также тем, что часто превалируют симптомы повреждения грудной стенки.

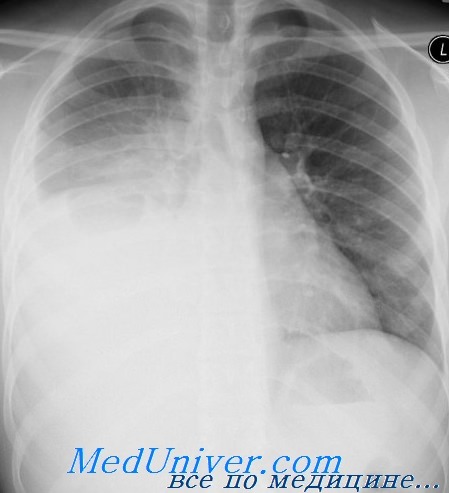

При рентгенологическом исследовании определяется картина шокового легкого: в легких одиночные, реже множественные очаговые инфильтраты различной формы и объема, преимущественно округлые, реже — продолговатые, полигональные теневые образования (Н.Д. Чухриенко,

- . Края очагов расплывчатые, что является, по данным Н.Д. Чухриенко и Д.П. Чухриенко (1979,

- , отражением зоны гиперемии и воспалительного отека вокруг инфильтрированного участка легкого. У 29 больных при первичном рентгенологическом исследовании (в момент поступления в стационар) по поводу травмы грудной клетки признаков пневмонии не было. Они появились лишь на 3—14-е сутки. Поэтому необходимо проводить рентгеноконтроль в период лечения больных с травмой груди при появлении малейших подозрений на осложнение со стороны легких.

Теневые образования легких могут давать и кровоизлияния. Для дифференциальной диагностики учитывали срок, прошедший от момента травмы. Подобные изменения, обнаруженные сразу после травмы, отнесены к явлениям шокового легкого. Так как иногда рентгенологическое исследование органов грудной клетки в первые сутки после травмы не производилось, то позже нельзя сказать с уверенностью, предшествовало ли пневмонии в легком кровоизлияние или нет. По нашим данным, значительно чаще это осложнение диагностируется на основании данных рентгенограмм (190 наблюдений), чем клинических (78 наблюдений) признаков.

В отдельных случаях необходимо проводить дифференциальный диагноз между пневмонией и гемотораксом и при сомнениях производить плевральную пункцию.

Пневмония на стороне поражения обнаружена у 213 человек (79,2%), с двух сторон при одностороннем поражении грудной клетки — у 18 (6,9%), на противоположной стороне — у 37 (13,9%).

Воспаление локализовалось в нижней доле. У большинства больных локализация пневмонической тени зависела от места ушиба, перелома ребер. Однако подобный принцип наблюдался не всегда. Так, у 11 больных при расположении воспаления над диафрагмой был перелом верхних 4 ребер.

Повышенное количество лейкоцитов крови отмечалось в 58% наблюдений, увеличенная СОЭ — в 54%.

У больных с травматической пневмонией обнаружили учащение дыхания, уменьшение его глубины, увеличение минутного объема дыхания и дыхательного эквивалента, уменьшение жизненной емкости легких, снижение коэффициента использования кислорода, нарушение газообмена и вентиляции легких.

У больных с посттравматической пневмонией на функцию внешнего дыхания влияют два фактора — травма и воспаление.

Чтобы выяснить, насколько при пневмонии ухудшается дыхание, мы исследовали данную функцию у больных в динамике — при поступлении в стационар сразу после травмы, до появления пневмонии и в период ее развития. Как свидетельствуют данные, возникшее осложнение привело к учащению дыхания, снижению ЖЕЛ, МВЛ, увеличению МОД, ухудшению эффективности легочной вентиляции. Указанные явления отмечались уже через несколько дней после травмы, когда в результате проводимого лечения состояние больного должно было улучшиться. В отдельных случаях показатели внешнего дыхания оставались без заметных изменений.

Результаты наших исследований свидетельствуют, что как ухудшение спирографических показателей, так и отсутствие положительной их динамики в процессе лечения пострадавших заставляют предположить развитие пневмонии еще до появления клинико-рентгенологических признаков ее.

Умеренное учащение пульса (не выше 100 в 1 мин) наблюдалось почти у половины больных. Сравнивая частоту пульса в первые сутки после травмы и при развитии пневмонии, мы отмечали ее увеличение у 20 человек, урежение — у 22. Изменений не было у 8 больных.

При измерении артериального и венозного давления особой динамики выявлено не было.

Изучение ЭКГ показало, что изменения сердечной деятельности в общем больше зависели от тяжести травмы, поражения легких, чем от пневмонии. Они были подобны наблюдаемым при неосложненной травме груди и выражались в увеличении нагрузки на правые отделы сердца.

Исследование функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы показало, что в ряде случаев при возникновении пневмонии еще более усугубляется нарушение гемодинамики, вызванное травмой груди. Это необходимо учитывать при тяжелой травме у пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, когда резервные возможности их организма ограничены.

Источник

Ранения разного рода вследствие дорожно-транспортного происшествия, падения с высоты приводят к переломам ребер, ушибам грудной клетки. Наибольшие органы данной области – легкие. Поэтому именно они находятся в группе риска при травмах груди.

Частым исходом повреждений легочной ткани является посттравматическая пневмония. Именно о ней и пойдет речь в статье.

Факторы риска возникновения болезни

Ушибы и ранения происходят очень часто. Но далеко не у всех пострадавших развивается посттравматическая пневмония. Чтобы возникло это заболевание, необходимо воздействие дополнительных факторов. Основные из них перечислены ниже:

- закрытое повреждение грудной клетки в виде двустороннего перелома ребер;

- перенесенные заболевания легких в прошлом;

- политравма – множественные травмы по всему телу;

- тяжелое состояние пострадавшего с развитием полиорганной недостаточности;

- попадание жирового эмбола (пузырька жира) в сосуды легких, что является частым осложнением переломов крупных костей;

- состояние больного, требующее многократного переливания крови;

- сопутствующее ранение сердца;

- накопление воздуха или крови в плевральной полости (пространстве, окружающем легкие), что получило название пневмоторакса и гидроторакса соответственно;

- некачественно предоставленная первая помощь: неадекватное обезболивание, нарушение правил антисептики;

- несвоевременная госпитализация в стационар (позже, чем через 6 часов после травмы).

Код посттравматической пневмонии по МКБ-10 – J18. Причем в классификации этот диагноз звучит как “Пневмония без уточнения возбудителя”.

Механизм развития патологии

Воспалению легочной ткани после травмы предшествует ушиб легкого. Это закрытое повреждение органа, которое не проявляется существенным изменением его структуры, но нарушается снабжение кровью ушибленного участка органа. Ткань легкого на месте травмы становится полнокровной, капилляры расширяются, возникают мелкие кровоизлияния в паренхиму.

Возникает застой крови в органе, ее жидкая часть выходит из сосуда в окружающую ткань. Развивается отек легкого. Когда жидкость накопилась в большом количестве, она начинает проникать в дыхательные мешочки – альвеолы.

Слизь, которая собирается в альвеолах, нарушает поступление кислорода в организм и выведение из него углекислого газа. Также она является хорошей средой для размножения микроорганизмов. Бактерии и вирусы собираются в альвеолах и приводят к развитию воспалительного процесса. Так проявляется посттравматическаяой пневмония (код по МКБ-10 – J18).

Причины болезни

В МКБ посттравматическая пневмония подразумевает под собой заболевание, которое может быть вызвано такими микроорганизмами:

- грамположительными бактериями – стрептококк, стафилококк, пневмококк;

- грамотрицательными бактериями – синегнойная палочка, клебсиелла;

- вирусами – аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа.

Можно предположить этиологию заболевания в зависимости от состояния иммунитета пострадавшего, а также места его пребывания во время инфицирования. Так, если больной заболел пневмонией во время нахождения в больнице, вероятней всего возбудителями являются грамотрицательные бактерии. Пребывание больного в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких говорит о вероятном заражении гемофильной палочкой. Если пострадавший заболел дома, возбудителями такой пневмонии скорее всего являются грамположительные микроорганизмы.

Если у больного подтверждено иммунодефицитное состояние, с наибольшей вероятностью возбудитель имеет грибковое происхождение (пневмоциста) или вирусное (цитомегаловирус).

Такое деление посттравматической пневмонии в МКБ-10 по возбудителям позволяет подобрать максимально эффективную антибактериальную терапию еще до результатов посева.

Стадии течения болезни

Чаще всего первые симптомы заболевания появляются через несколько дней после эпизода травмы. Тогда их называют ранними. Намного реже болезнь дает о себе знать более, чем через 5 дней после травмы. Такую пневмонию называют поздней.

Симптомы посттравматической пневмонии ничем не отличаются от проявлений обычного воспаления. В ее течении выделяют три фазы:

- начальная – увеличение наполнения легкого кровью, отек;

- уплотнение легочной ткани – накопление воспалительной жидкости в альвеолах;

- разрешение – выздоровление больного.

Клинические проявления

Важно понимать, что симптомы собственно пневмонии отличны от тех, что возникают из-за травматического повреждения легкого. Наиболее характерны следующие проявления болезни:

- Кашель – сначала сухой, на этапе выздоровления начинает отходить мокрота.

- Выделение мокроты в фазе разрешения, которая имеет примеси гноя и прожилки крови.

- Одышка – возникает, когда альвеолы наполняются воспалительной жидкостью. Есть как в покое, так и при физической нагрузке.

- Боль в грудной клетке – развивается, если воспалительный процесс переходит на плевру либо связана непосредственно с травмой.

- Нарушение общего состояния: высокая температура тела, потливость, слабость, озноб, снижение аппетита, потеря массы тела.

Если травма была тяжелой, на первое место у больных выступает боль в грудной клетке, которая усиливается при вдохе. Это связано с тем, что на фазе вдоха легкие расправляются и грудная клетка расширяется.

Симптомы дыхательной недостаточности

Если вовремя не провести лечение посттравматической пневмонии возникает тяжелое осложнение – острая дыхательная недостаточность. Это состояние, при котором легкие не могут обеспечить организм необходимым количеством кислорода.

Признаками острой дыхательной недостаточности являются:

- прогрессирование одышки (частоты дыхания более 30 за минуту при норме 16-18);

- участие мышц плечевого пояса и шеи в дыхании, что свидетельствует о необходимости приложить больше усилий для вдоха;

- изменение цвета кожных покровов до синюшного;

- учащение сердечного ритма (тахикардия) с последующим его сбоем (аритмия);

- учащенное дыхание в последующем замедляется, как и частота сердечных сокращений.

Данные объективного обследования

Чтобы поставить точный диагноз, после беседы с больным и сбора жалоб врач переходит к объективному обследованию. Оно включает в себя два основных элемента: перкуссию (простукивание) и аускультацию (выслушивание).

При перкуссии определяется притупление звука над областью воспаления. Это связано с уплотнением легочной ткани и накоплением эксудата. А, как известно, жидкость хуже проводит звук, чем воздух.

При аускультации на начальных стадиях выслушиваются влажные хрипы и крепитации. Это звуки, которые появляются на выдохе при расправлении альвеол с эксудатом (воспалительной жидкостью). В запущенных стадиях определяется ослабление дыхания над пораженным участком легкого или полное его отсутствие.

Дополнительные методы диагностики

Чтобы поставить точный диагноз посттравматической пневмонии, врач назначает такие дополнительные методы обследования:

- общий и биохимический анализ крови;

- общий анализ мочи;

- бактериологическое обследование мокроты или промывных вод бронхов;

- обзорная рентгенография органов грудной клетки;

- бронхоскопия;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография.

В общем и биохимическом анализе крови определяются признаки острого воспалительного процесса:

- повышение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) за счет нейтрофилов (нейтрофилез),

- увеличение скорости оседания эритроцитов,

- повышение уровня С-реактивного белка.

При бактериологическом обследовании мокроты проводится ее посев на питательную среду. В дальнейшем определяют, какие бактерии выросли на этой среде. Данное обследование позволяет точно определить возбудителя заболевания и назначить эффективную антибактериальную терапию.

Обзорная рентгенография органов грудной клетки проводится в двух проекциях: прямой и боковой. Это необходимо для точного определения локализации воспаления, так как в прямой проекции часть легкого прикрыта тенью сердца. Посттравматическая пневмония на рентгене отображается как затемнение с нечеткими контурами и неоднородной структурой. При накоплении жидкости в плевральной полости визуализируется однородное затемнение с косой границей сверху.

Бронхоскопия не является обязательным методом диагностики пневмонии. Она может проводится как с диагностической целью при подозрении нарушения структуры бронхов, так и с лечебной. Во втором случае ее делают с целью эвакуации вязкой мокроты, которую больному тяжело откашлять.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография делаются в крайних случаях, когда остаются неясности после перечисленных выше методов обследования.

Симптомы и лечение посттравматической пневмонии невозможно сопоставить без проведения лабораторной и инструментальной диагностики. Обязательные методы – анализы крови, рентгенография грудной полости и посев мокроты.

Основные задачи лечения

Так как отдельного кода в МКБ у посттравматической пневмонии нет, ее лечение проводится согласно протоколам для обычной пневмонии.

Основными задачами в терапии заболевания являются:

- угнетение размножения возбудителя;

- улучшение дыхательной функции;

- снижение болевых ощущений;

- улучшение общего состояния больного.

Выбор способа восстановления дыхательной функции больного зависит от причины нарушения дыхания. Если пациенту тяжело дышать из-за болевого синдрома, ему назначаются обезболивающие препараты. Если в крови снижен уровень кислорода, используется оксигенотерапия. При тяжелом нарушении функции дыхания больного подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Особенности антибактериальной терапии

Результаты посева мокроты приходят только через несколько дней. Но антибактериальную терапию необходимо начинать как можно раньше. Поэтому до получения результатов посева назначаются антибиотики широкого спектра. Они подбираются в зависимости от предполагаемого возбудителя согласно принципам, описанным в соответствующем разделе статьи. Такая терапия получила название эмпирической.

Если пневмония возникла в домашних условиях, выбирают антибиотик из следующих групп:

- пенициллины синтетические – “Амоксициллин”, защищенные клавулановой кислотой – “Амоксиклав”;

- цефалоспорины третьего – четвертого поколений – “Цефтриаксон”, “Цефуроксим”;

- фторхинолоны – “Офлоксацин”, “Левофлоксацин”.

Если симптомы воспаления легких появились во время пребывания в лечебном учреждении, антибиотиками выбора будут препараты из следующих групп:

- цефалоспорины;

- фторхинолоны;

- карбапенемы – “Имипенем”, “Меропенем”;

- аминогликозиды – “Амикацин”;

- трициклические гликопептиды – “Ванкомицин”.

Так как возбудители, которые встречаются в стационаре, устойчивы ко многим антибиотикам, целесообразно назначать несколько препаратов одновременно. Например, “Цефепим” и “Левофлоксацин”, “Амикацин” и “Ванкомицин”.

Если пневмония возникла у человека с синдромом иммунодефицита, обязательным является назначение “Бисептола” и “Пентамидина”.

Симптоматическая терапия

Симптомы и лечение посттравматической пневмонии у взрослых находятся в прямой зависимости. Терапия, направленная на облегчение клинических проявления болезни, называется симптоматической. Для лечения посттравматической пневмонии назначают такие препараты:

- муколитики – “Мукалтин”, “Амброксол”;

- дезинотксикационная терапия – инфузии солевых растворов;

- оксигенотерапия;

- препараты для повышения иммуного ответа – “Бронхомунал”;

- обезболивающие – противовспалительные средства, ненаркотические и наркотические анальгетики.

Отдельно проводится хирургическое или медикаментозное лечение травматического повреждения грудной клетки.

Восстановительный период

Прогноз и длительность восстановления после травматического воспаления легких зависит от своевременности обращения за помощью и правильности лечения. Чем раньше больной обратился в стационар, тем короче восстановительный период.

Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания в стационаре пациентов с неосложненной пневмонией составляет 9 суток, осложненной – 14 суток.

Статистика выздоровления при посттравматической пневмонии без осложнений составила 99 %, с осложнениями – 94 %. Причем все умершие больные поступают в стационар в тяжелом состоянии, с выраженным расстройством дыхания.

Источник