Топография позвоночника в грудном отделе

Общая характеристика.

Позвоночный столб представляет собой сложное анатомическое образование, состоящее из 33 – 34 позвонков, межпозвоночных дисков и связочного аппарата. Наличие межпозвоночных дисков, в состав которых входит замкнутое желатинозное ядро с жидким содержимым, находящимся под давлением, позволяет амортизировать удары, испытываемые позвоночником, и одновременно обеспечивает необходимый объем движений. Наличие прочного связочного аппарата обеспечивает позвоночнику конструктивную устойчивость, ограничивает чрезмерную подвижность, замыкает желатинозное ядро и фиксирует межпозвонковый диск вцелом.

Границы и наружные ориентиры:

Верхняя граница – нижняя поверхность тела затылочной кости.

Нижняя граница – нижняя точка копчика.

На протяжении позвоночника в нем выделяют 4 отдела: шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый. Позвоночный столб не является линейной конструкцией – он имеет физиологические изгибы в сагиттальной плоскости. В шейном и поясничном отделах кривизна изгибов обращена вперед (лордоз), а в грудном и крестцово-копчиковом отделах – назад (кифоз). Изгибы позвоночника в любой другой плоскости будут патологическими. Остистые отростки позвонков доступны для пальпации и даже могут выступать на кожных покровах. Пространственное положение их неодинаковое:

– остистые отростки верхних шейных и особенно поясничных позвонков направлены почти перпендикулярно к фронтальной плоскости, и поэтому между ними имеются более широкие промежутки;

– остистые отростки грудных позвонков обращены вниз и кзади, черепицеобразно покрывая друг друга;

– остистые отростки крестцовых позвонков представляют собой костный гребень, слабо выступающий над поверхностью крестца.

Голотопия отдельных позвонков:

IIшейный позвонок – остистый отросток выступает на кожных покровах.

IIIшейный позвонок – уровень подъязычной кости.

IV- VIшейные позвонки – уровень щитовидного и перстневидного хрящей гортани.

VIIшейный позвонок – остистый отросток выступает на кожных покровах.

Iгрудной позвонок – остистый отросток выступает на кожных покровах.

VIIгрудной позвонок – остистый отросток соответствует линии, соединяющей углы лопаток.

IV- Vпоясничные позвонки – линия, соединяющая наиболее высокие точки подвздошных гребней, соответствует промежутку между отростками.

Крестцовые рожки (cornuasacralis) – определяются на задней поверхности крестца, с боков на средней линии на границе с копчиком. Они ограничивают выходное отверстие крестцового канала (hiatus sacralis).

Позвоночный канал (canalis vertebralis).

Канал формируется за счет задних поверхностей тел позвонков и межпозвоночных дисков (спереди), дужками позвонков и междужковыми эластическими связками (сзади и с боков).

Позвоночный канал имеет различную форму на поперечном разрезе. В шейном отделе – треугольную, в грудном – круглую, в поясничном – треугольную. Средняя площадь сечения 2,5 кв. см., наибольшая – на уровне V поясничного позвонка (3,2 кв. см.).

Межпозвонковые отверстия (foramina intervertebralis) формируются за счет вырезок на дужках позвонков, которые локализируются на верхнем и нижнем краях основания дужки с обеих сторон. Вырезки двух соседних дужек образуют отверстие.

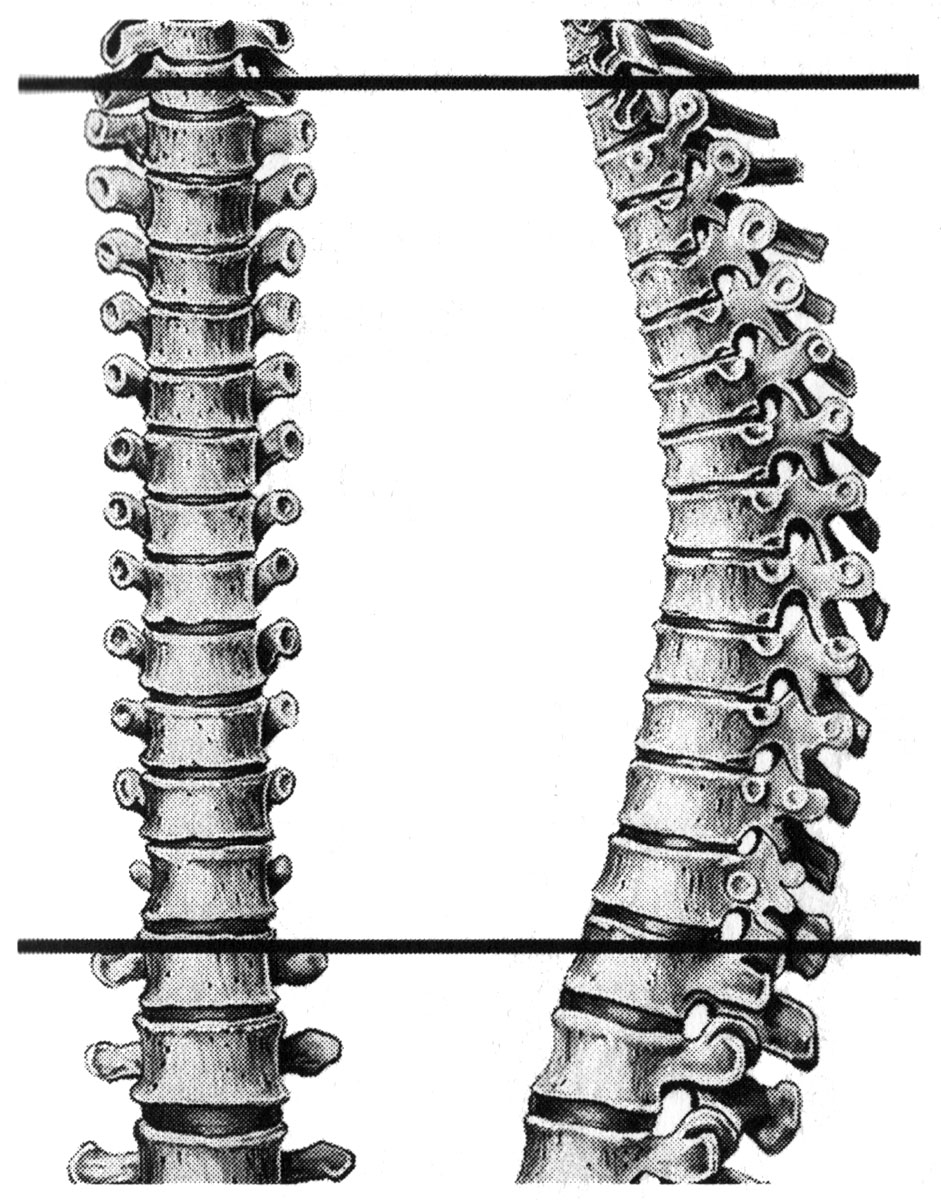

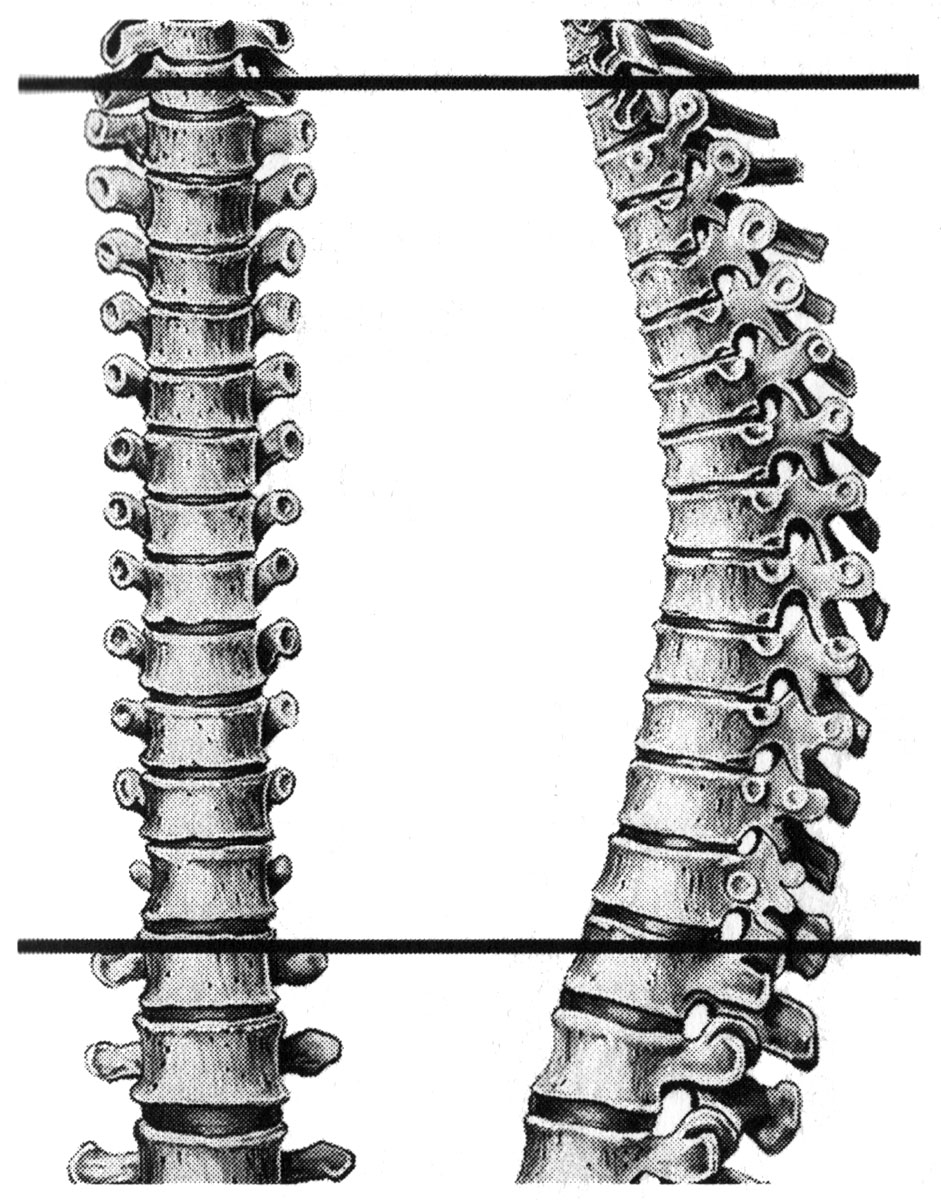

Рис. 1. Позвоночник и позвоночный канал.

Соседние файлы в папке 23-01-2015_11-23-00

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.05.20158.67 Mб43Позвоночник.pptx

- #

- #

- #

- #

Источник

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Границы. Область позвоночного столба простирается от затылочной кости до копчика и разделяется на четыре отдела: шейный, грудной, поясничный и крестцово-котиковый.

Позвоночный столб – сложное образование, состоящее из 33-34 позвонков, межпозвонковых дисков и связочного аппарата.

Межпозвонковый диск состоит из трех элементов: фиброзного кольца (anulus fibrosus) желатинозного ядра (nucleus pulposus) и замыкающих хрящевых гиалиновых пластинок, которые непосредственно примыкают к нижней и верхней поверхности тел позвонков. Межпозвонковые диски составляют у взрослого человека 20-25% длины позвоночного столба. В сегментах позвоночника, где подвижность его более выражена (поясничный, шейный отдел!), высота дисков больше. Желатинозное ядро представляет собой замкнутую полость с жидким содержимым, находящимся под давлением, и поэтому отталкивает друг от друга смежные позвонки. В противоположность этому фиброзное кольцо и связочный аппарат позвоночника препятствует такому действию. Благодаря своей эластичности межпозвонковый диск амортизирует удары, которые испытывает позвоночник.

Высота межпозвонкового диска и позвоночника в целом непостоянна и зависит от динамического равновесия противоположно направленных сил. После ночного отдыха высота диска увеличивается, в то время как к концу дня уменьшается. В результате суточное колебание длины позвоночника достигает 2 см.

По передней и задней поверхности тел позвонков и дисков проходят передняя и задняя продольные связки (ligg. longitudinalis anterius et posterius). Передняя продольная связка тянется от нижней поверхности затылочной кости до крестца, прикрепляясь к телам позвонков. Эта связка обладает большой эластической силой. Задняя продольная связка также начинается от затылочной кости и доходит до крестцового канала, но в отличие от передней продольной связки она прикрепляется не к телам позвонков, а прочно срастается с дисками, образуя в этих местах расширения.

Остистые отростки позвонков образуют костный гребень (crista na), хорошо заметный в грудном отделе, особенно у худощавых людей. Между остистыми отростками позвонков и углами ребер с обеих сторон расположены два боковых желоба (sulcus lateralis), в которых проходят мышцы, выпрямляющие туловище (m. erector spinae; erector irunci – BNA).

У мускулистого человека с правильным телосложением указанные мышцы образуют два продольных выступа в виде валиков по бокам от срединной линии. На уровне грудных позвонков мышцы, выпрямляющие туловище, частично прикрыты трапециевидной и ромбовидными мышцами. Остистые отростки н зависимости от толщины покровов мягких тканей неодинаково доступны пальпации. Так, остисгыс отростки шейных позвонков покрыты затылочной связкой (lig. nuchac) и сухожилиями mm. trapezius, splenius, semispinalis, полому они прощупываются с трудом. В шейном отделе позвоночника пальпации доступны лишь остистые отростки II (axis) и VII позвонков (vertebra proiuliicns). Осгистые отростки грудных позвонков прощупываются при согнутой спине, особенно остистый отросток I грудного позвонка, который выступает непосредствен по ниже vertebra prommeus.

Остистый отросток VII грудного позвонка обычно, соответствует горизонтальной линии, соединяющей нижние углы лопаток.

Для отсчета поясничных позвонков пользуются линией, соединяющей наиболее высоко стоящие точки подвздошных гребней (linea cristarum Якоби), которая проходит в промежутке между остистыми отростками IV и V поясничных позвонков.

Соответственно линии остистых отростков позвонков по срединной линии спины проходит борозда, изменяющая свою ширину и глубину на различных уровнях позвоночника. Это зависит от наличия физиологических изгибов позвоночника, различной массивности мыши, расположенных по сторонам остистых отростков, и от высоты последних.

Изгибы в сагиттальной плоскости имеются в шейном, грудном. поясничном и крестцово- копчиковом отделах. Кривизна этих изгибов в шейном и поясничном отделах направлена кпереди (лордоз), в грудном и крест – цово-копчиковом отделах – кзади (кифоз). При патологических состояниях наблюдается боковое искривление позвоночника во фронтальной плоскости (сколиоз), а также сочетание искривлений кзади и в боковом направлении (кифосколиоз).

В поясничной области спины имеется ромбовидное углубление – ромб Михаэлиса, различая в конфигурации которого играют некоторую роль в акушерской практике.

Задняя поверхность позвоночного столба, образуемая дужками и остистыми отростками, в зависимости от сегмента позвоночника имеет свои особенности. Так, остистые отростки грудных позвонков череиипеобразно покрывают друг друга. Остистые отростки верхних шейных и особенно поясничных позвонков направлены почти перпендикулярно к фронтальной плоскости и поэтому здесь между ними имеются более широкие промежутки. Этим объясняется, что пункция субарахноидалыюго пространства более легко выполнима в поясничном отделе.

На задней поверхности крестца вблизи копчика, с боков от срединной линии, прощупываются крестцовые рожки (cornua sacralia), ограничивающие выходное отверстие крестцового канала (hiatus sacralis). Это отверстие закрыто эластической перепонкой, образованной задней крестцово-копчиковой связкой. Через hiatus sarcalis можно сделать прокол эпидурального пространства крестцового канала для введения новокаина (сакрааьная анестезия) с целью блокады крестцово-копчиковых сплетений, позволяющей производить операции на органах таза и промежности.

ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ

Позвоночный канал (canalis vertebralis) образован задней поверхностью тел позвонков и межпозвонковых дисков (спереди) и дужками позвонков (сзади и с боков). У основания каждой дужки позвонка (arcus vertebrae) с обеих сторон имеются вырезки, которые, соединяясь между собой, образуют межпозвонковые отверстия (foramina intervertebralia).

По передней и задней поверхности тел позвонков располагаются весьма прочные связки – ligg. longitudinalia antcrius et posterius. В промежутках между дужками позвонков находятся эластичные связки желтоватого цвета (ligg. flava): они закрывают позвоночный канал сзади вплоть до межпозвонковых отверстий. Остистые отростки, так же как и поперечные, соединены между собой связками (ligg. interspinalia, ligg. intertransversalia), и, кроме того, верхушки остистых отростков соединены прочной связкой – lig. supraspinale, особенно сильно развитой в шейном отделе позвоночника, где она носит название выйной связки (lig. nuchae).

Позвоночный канал в разных его отделах имеет на поперечном разрезе различную форму: в шейном отделе треугольную, в грудном – круглую, а в поясничном и крестцовом – снова треугольную.

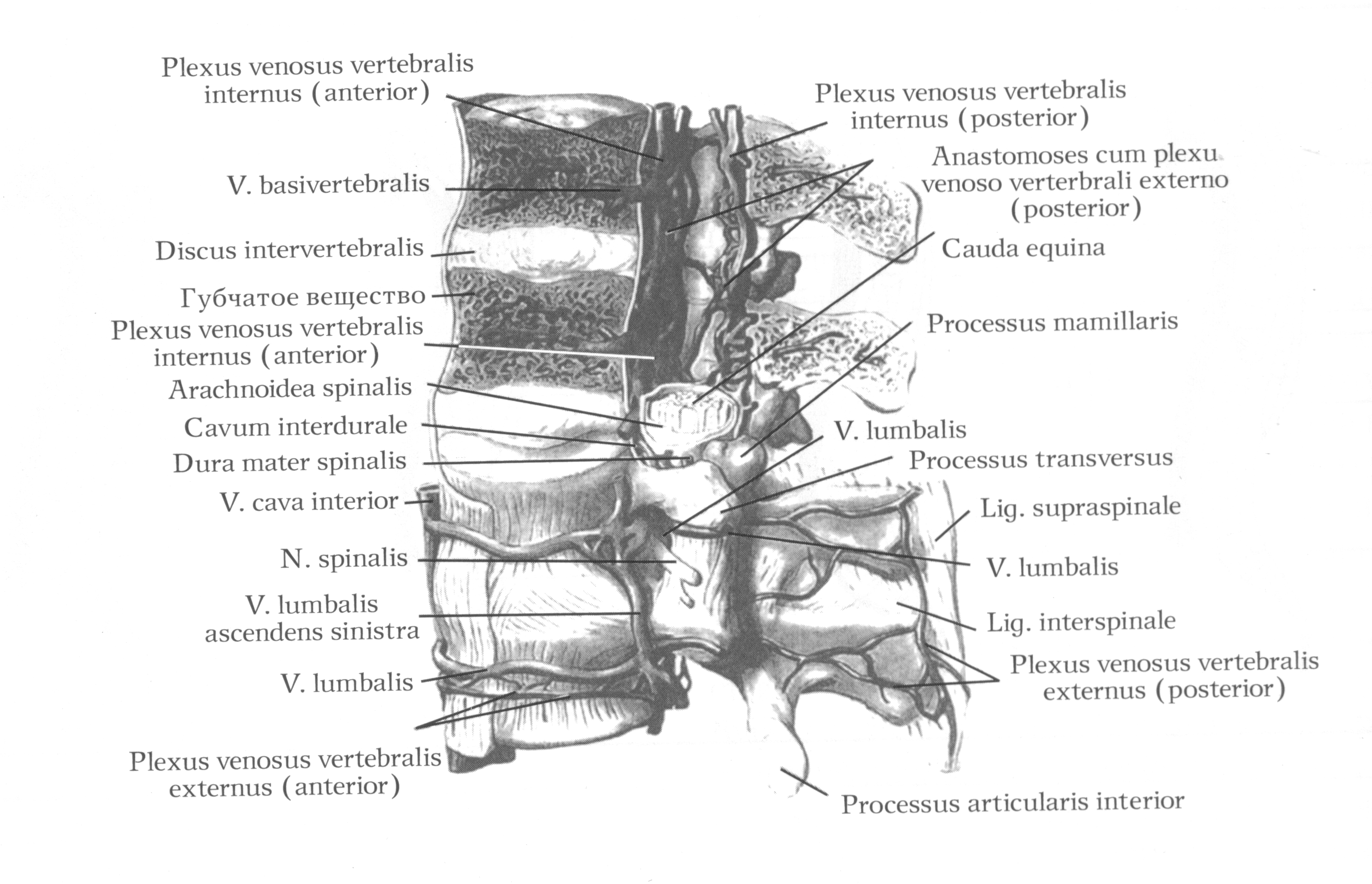

Позвоночный канал гораздо шире мешка, образованного твердой мозговой оболочкой спинного мозга. Вследствие этого между стенками позвоночного канала и дуральным мешком имеется пространство (эпидуральное пространство), выполненное рыхлой жировой клетчаткой и венозным сплетением (plexus venosus vertebralis intemus). Эпидуральное пространство используется в хирургии для введения раствора новокаина при выполнении так называемой перидуральной анестезии.

Кровоснабжение позвоночника осуществляется из крупных артерий, проходящих либо непосредственно по телам позвонков, либо вблизи их, причем эти сосуды отходят непосредственно от аорты или (для шейного отдела позвоночника) от подключичной артерии.

Артерии тел позвонков отходят от a. vertebralis, a. cervicalis ascendens и a. cervicalis profunda – для шейного отдела; от a. intercostalis suprema и 10 задних ветвей аа. intcrcostales – для грудного отдела; от аа. sacrales lumbales, аа. laterales и a. sacralis na – для поясничного и крестцового отделов. Следовательно, в позвоночник кровь поступает под большим давлением, чем обусловливается высокая степень кровенаполнения даже мелких ветвей.

Поясничные и межреберные артерии проходят по передне-боковой поверхности тел позвонков в поперечном направлении, причем в области межпознонковых отверстий от них отходят задние ветви, снабжающие дорсальный отдел позвонков и мягкие ткани спины. Задние ветви поясничных и межреберных артерий отдают спинальные ветви, проникающие в позвоночный канал. В позвоночном канале основной ствол спинальной вегви делится на переднюю (более крупную) и заднюю ветви. Последняя проходит поперечно по заднебоковой стенке позвоночного капала и анастомозирует с соответствующей артерией противоположной стороны. Передняя концевая ветвь спинальной ветви прохолит поперечно кпереди и на задней поверхности тела позвонка анастомозирует с аналогичной ветвью противоположной стороны. Эти ветви участвуют в образовании анастомотической сети, расположенной на задней поверхности тел позвонков в задней продольной связке. Анастомотическая сеть тянется вдоль вссго позвоночного канала и имеет продольные и поперечные ветви. От нее отходят артерии, питающие тела позвонков, спинной мозг, а также периферический отдел межпозвонкового диска.

Через переднюю и боковые поверхности тел позвонков вступает большое количество ветвей, среди которых отмечаются 2-3 крупные ветви, которые входят в тело вблизи срединной линии. Эти ветви анастомозируют в теле позвонка с задними ветвями. Из тела позвонка в межпозвонковый диск сосуды не переходят.

Венозная система позвоночника представлена четырьмя венозными сплетениями: двумя внешними, расположенными на передней поверхности тел позвонков и позади дужек, и двумя внутренними. Наиболее крупное сплетение – переднее внутрипозвоночное, представлено большими вертикальными стволами, связанными между собой поперечными ветвями. Это сплетение расположено на задней поверхности тел позвонков и фиксировано к надкостнице последних многочисленными перемычками. В противоположность переднему впутригюзвоночпому сплетению заднее не имеет прочных связей со стенками позвоночного каната и поэтому легко смещается. Все четыре венозных сплетения позвоночника имеют между собой многочисленные связи, причем передние внешнее и внутреннее сплетения анастомозируют посредством vv. basivertebrales, проходящих через тела позвонков, а задние наружное и внутреннее сплетения связаны тонкими ветвями, прободающими желтые связки.

Отток венозной крови от позвоночника осуществляется в систему верхпен и нижней полых вен но позвонковой, межреберным, поясничным и крестцовым венам. Каждая межпозвонковая вена, проходя из позвоночного канала через соответствующее межпозвонковое отверстие, прочно соединяется с налко стпицей костных краев отверстий, и поэтому при повреждении ни вены не спадаются (А. С. Вишневский и А. Н. Максименков).

Ранение вен позвоночника на уровне III-V грудных позвонков с правой стороны сопряжено с опасностью воздушной эмболии. Это вызвано тем обстоятельством, что на указанном уровне межреберные вены ативаются в конечный отдел v. azygos, в котором отмечается отрицательное давление.

Венозные сплетения позвоночника, представляя собой единое целое, простираются от основания черепа (здесь они связаны с затылочным венозным синусом) до копчика. Эта венозная система, широко анастомозируюшая с околопозвонковыми венами, представляет собой существенную венозную коммуникацию между нижней и верхней полыми венами. Шевкупепко придавал важное значение ей как коллатеральному пути, обеспечивающему поддержание функционального равновесия между системами верхней и нижней полых вен. Этому способствует отсутствие в указанных венах клапанов, обусловливающее возможность продвижения крови в любом напраатепии. Высказывается предположение, что такая функциональная особенность позвонковых вен объясняет их роль в распространении инфекции и метастазов в позвоночник.

Источник

Грудной отдел позвоночника – самый длинный и наименее подвижный участок спины, что обуславливается прочной, суставной связью с ограниченно подвижной грудной клеткой. Движения туловища в грудном отделе позвоночника осуществляются преимущественно в его нижней части, так как здесь свободные ребра не препятствуют вращению.

Анатомо-функциональные особенности грудного отдела позвоночника

-

Высота межпозвонковых дисков небольшая и составляет 1/5 часть высоты соответствующего позвонка.

Высота межпозвонковых дисков небольшая и составляет 1/5 часть высоты соответствующего позвонка. - Межпозвонковые отверстия в этом отделе уже, чем в шейном.

- Суставные щели межпозвонковых суставов стоят почти вертикально во фронтальной плоскости.

- Позвоночный канал уже, чем в поясничном отделе.

- Относительно массивные, утолщенные на концах остистые отростки резко наклонены вниз (черепицеобразно расположены).

- Имеются дополнительные суставы: реберно-позвоночные.

Патологию грудного отдела позвоночника условно можно подразделить на врожденную и приобретенную. Независимо от причины возникновения, патогенез этих процессов имеет ряд общих черт. В его основе лежит также перераспределение нагрузок в опорных комплексах.

Статистика диспансеризация детей в России года показала, что нарушение осанки является одним из самых распространенных изменений опорно-двигательной системы.

Понятие осанки

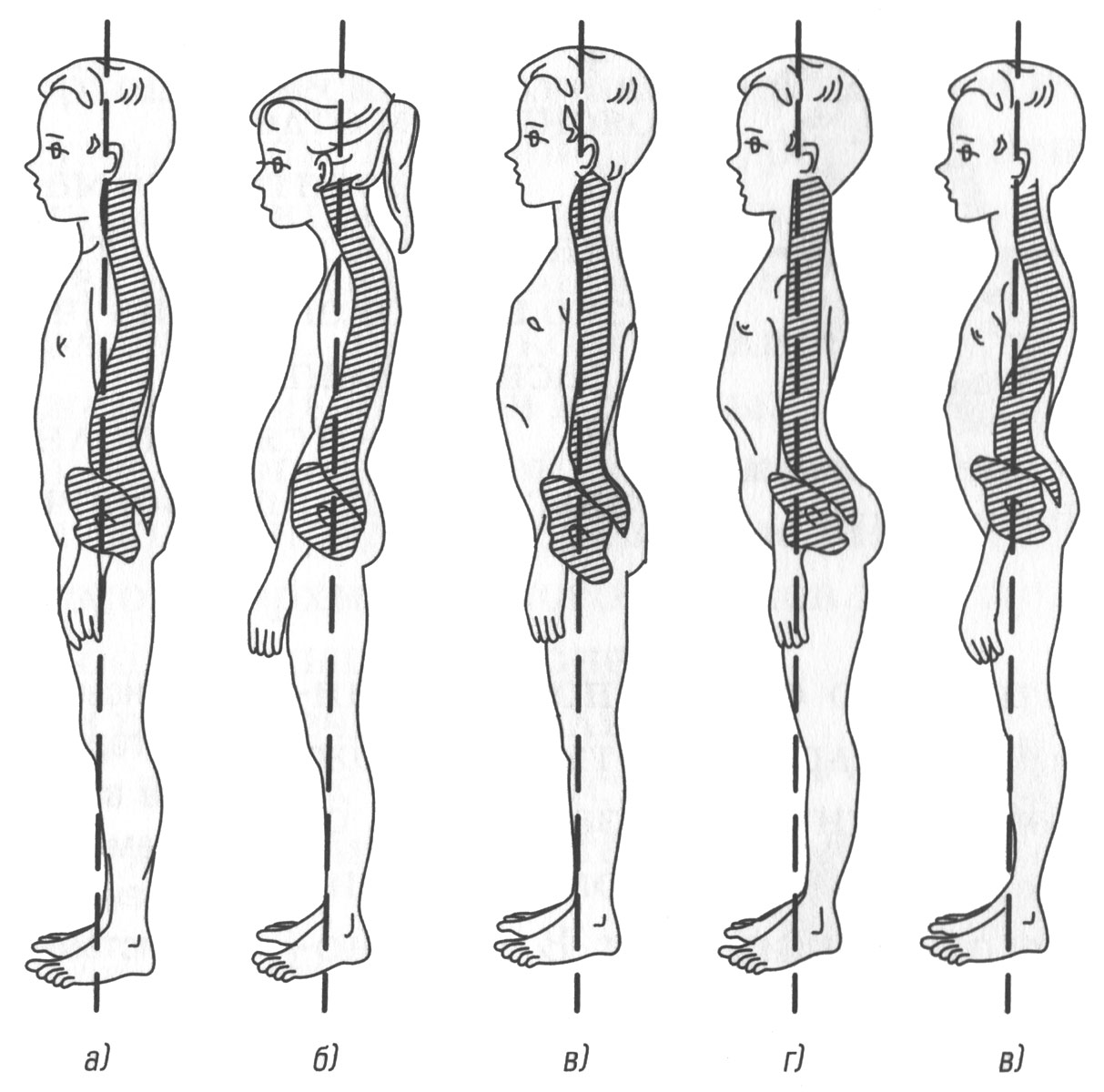

Осанка – это положение туловища и головы при стоянии, сидении и ходьбе. Она определяется физиологическими изгибами позвоночника, положением головы относительно туловища, положением таза, длиной нижних конечностей и положением стоп.

Нормальная осанка

Физиологические изгибы позвоночника формируются в процессе роста ребенка и приобретают нормальную форму к 7-летнему возрасту

При нормальном типе осанки имеются умеренно выраженные физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости (лордоз – в шейном отделе, кифоз – в грудном отделе, лордоз – в поясничном отделе), при этом вертикальная ось тела проходит по линии от середины теменной области головы позади линии, соединяющей оба угла нижней челюсти, через линию, соединяющую оба тазобедренных сустава. Нормальный тип осанки противодействует возникновению патологических искривлений позвоночника

Нарушения осанки

Повышенная эластичность межпозвонковых дисков и связочного аппарата обусловливает повышенную подвижность позвоночника ребенка. Вместе с тем, слабая стабилизирующая функция межпозвонковых дисков, сочетающаяся с повышенной растяжимостью связочного аппарата, создает предпосылки для возникновения нестабильности ПДС и как результат – нарушение осанки.

Само по себе нарушение осанки не является заболеванием. Однако позиция позвоночника при этом может привести к целому ряду серьезных заболеваний позвоночника и корешков спинного мозга, потому что при этом образуются порочные условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное положение тела. Нарушается нервная регуляция, что ведет к расстройствам деятельности внутренних органов: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, обмена веществ, пищеварения. Уменьшаются экскурсия грудной клетки и диафрагмы, жизненная емкость легких и колебания вну-тригрудного давления, что приводит к снижению физиологических резервов, нарушению адаптационных возможностей организма. Слабость мышц живота и согнутое положение тела вызывают нарушения перистальтики кишечника и оттока желчи. У пациентов с плоской спиной снижение рессорной функции позвоночника способствует постоянным микротравмам головного мозга во время движения: ходьбы, бега, прыжков и др. Отсюда – быстрое утомление, частые головные боли. При нарушениях осанки мышцы, как правило, ослаблены, а физическая работоспособность их снижена. В целом осанка зависит от многих причин. Она связана, во-первых, с состоянием мышечного аппарата, то есть со степенью развития мышц шеи, спины, груди, живота и нижних конечностей, а также с функциональными возможностями мускулатуры, ее способностью к длительному статическому напряжению. Во-вторых, на осанку влияют эластические свойства межпозвонковых дисков, хрящевых и соединительно-тканевых образований суставов позвоночника (с этим, в свою очередь, связана подвижность позвоночника), а также таза и нижних конечностей.

Отклонения от нормальной осанки называются нарушениями, или дефектами осанки:

Отклонения от нормальной осанки называются нарушениями, или дефектами осанки:

- сутулость – увеличение грудного кифоза и уменьшение поясничного лордоза;

- круглая спина (тотальный, или сплошной, кифоз) – увеличение грудного кифоза при полном отсутствии поясничного лордоза (для компенсации отклонения центра тяжести от средней линии человек с такой осанкой стоит, как правило, с чуть согнутыми в коленях ногами).

- При сутулой и круглой спине грудь западает, плечи, шея и голова наклонены вперед, живот выпячен, ягодицы уплощены, лопатки крыловидно выпячены;

- кругловогнутая спина – увеличение всех изгибов позвоночника, а также угла наклона таза. При кругловогнутой спине голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступает, колени максимально разогнуты, мышцы задней поверхности бедер, прикрепляющиеся к седалищному бугру, растянуты и истончены по сравнению с мышцами передней поверхности бедер.

- плоская спина – уплощение поясничного лордоза, при котором наклон таза уменьшен, грудной кифоз выражен плохо, грудная клетка смещена вперед, нижняя часть живота выпячена, лопатки крыловидные – углы и внутренние их края отстают от спины; плоская спина представляет собой наиболее слабый тип осанки, при этом имеется значительная предрасположенность к развитию сколиоза;

- плосковогнутая спина – уменьшение грудного кифоза при нормальном или несколько увеличенном поясничном лордозе (грудная клетка узкая, мышцы живота ослаблены).

- сколиотическая или асимметричная осанка (типичное нарушение осанки во фронтальной плоскости, то есть нарушение симметрии между правой и левой половинами туловища). Позвоночник при этом представляет собой дугу, обращенную вершиной вправо или влево, а треугольники талии (пространство, находящееся между локтевым суставом свисающей руки и талией) становятся разными в связи с тем, что одно плечо и лопатка опущены.

Методы борьбы с нарушениями осанки

Исправление нарушений осанки будет эффективным только при комплексном воздействии на организм, включающем продуманную и всестороннюю систему мер:

- использование корректоров осанки;

- правильная и точная коррекция обуви, во-первых, устраняющая функциональное укорочение конечности, возникшее за счет нарушений осанки в области таза, и выравнивающая уровень подвздошных костей и, во-вторых, компенсирующая дефекты стопы – плоскостопие, вальгусную или варусную установку;

- организация и строгое соблюдение правильного режима дня (сна, бодрствования, питания, и т. д.);

- сон на жесткой постели в положении лежа на животе или на спине, во время сна использовать ортопедическую подушку;

- отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение тела во время сидения (за партой и рабочим столом, дома и в библиотеке);

- контроль за правильной равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкзаков, сумок, портфелей и другой клади;

- постоянная двигательная активность, включающая прогулки, занятия спортом, туризмом, рекомендованные индивидуально каждому (согласованные со специалистом по физкультуре). В настоящее время считается, что жесткая ограничительная тактика должна придерживаться только в отношении тех видов спорта, которые связаны либо с постоянными вертикальными нагрузками на позвоночник (велосипедный и конный спорт, тяжелая атлетика), либо с возможностью его прямой травмы (контактная борьба, бокс, снарядная гимнастика), либо с асимметричным мышечным напряжением (теннис, фехтование). Напротив, занятия игровыми видами спорта и танцами способствуют гармоничному мышечному развитию и, в разумных пределах, должны быть рекомендованы пациентам с деформациями позвоночника.

По мнению многих специалистов, применение корректоров осанки является базисным в общем комплексе проводимых мероприятий.

Ортезирование грудного отдела позвоночника

Длительное пребывание позвоночника в искривленном положении приводит к образованию порочных условно-рефлекторных связей закрепляющих неправильное расположение тела. При этом часть околопозвоночных мышц находится в сокращенном, а часть в перерастянутом состоянии. Использование ортезов в данной ситуации позволяет оптимизировать вертикальные нагрузки на позвоночник, нормализовать тонус мышц, а также способствовать восстановлению физиологических изгибов позвоночника.

Источник