Тип соединения костей в позвоночнике неподвижный

У человека в связи с прямохождением и необходимостью хорошей устойчивости сочленения между телами позвонков стали постепенно переходить в непрерывные сочленения.

Так как отдельно взятые позвонки соединились в единый позвоночный столб, образовались продольные связки, которые тянуться вдоль всего позвоночника и укрепляют его как единое целое.

В результате развития в структуре позвоночного столба человека оказались все возможные виды соединений, которые только могут встречаться.

Прерывные и непрерывные соединения ↑

Способы и типы соединения позвонков в позвоночнике:

- синдесмоз – связочный аппарат между поперечными и остистыми отростками;

- синэластоз – связочный аппарат между дугами;

- синхондроз – соединение между телами нескольких позвонков;

- синостоз – соединение между позвонками крестца;

- cимфиз – соединение между телами нескольких позвонков;

- диартроз – соединение между суставными отростками.

В итоге все сочленения можно разделить на две основные группы: между телами позвонков и между их дугами.

Соединение позвонков между собой ↑

Соединения тел и дуг позвонков

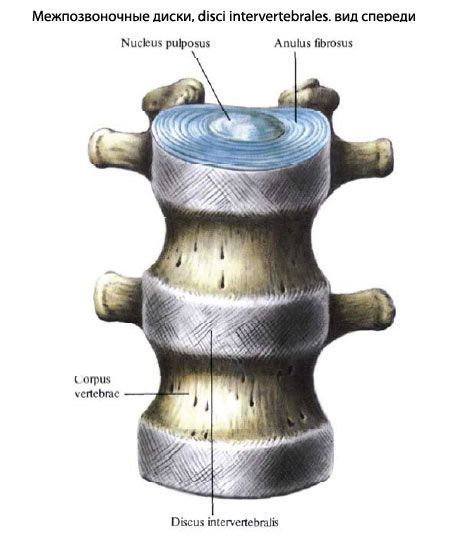

Тела позвонков, образующие непосредственно опору всего туловища, соединяются благодаря межпозвоночному симфизу, который представлен межпозвоночными дисками.

Они залегают между двух соседних позвонков, которые расположены на протяжении от шейного отдела позвоночника до соединения с крестцом. Такой хрящ занимает четверть длины всего позвоночника.

Диск является разновидностью волокнистых хрящей.

В его строении различают периферическую (краевую) часть – фиброзное кольцо, и центрально расположенную – студенистое ядро.

В структуре фиброзного кольца выделяют три виды волокон:

- концентрические;

- косо перекрещивающиеся;

- cпиралевидные.

Концы всех видов волокон соединены с надкостницей позвонков.

Центральная часть диска является основной пружинящей прослойкой, которая имеет удивительную способность смещаться при сгибании в противоположную сторону.

По строению оно может быть сплошным или с небольшой щелью в центре.

В самом центре диска основное межклеточное вещество значительно превышает содержание эластических волокон.

В молодом возрасте срединная структура выражена очень хорошо, но с возрастом происходит постепенное замещение её эластическими волокнами, которые прорастают из фиброзного кольца.

Межпозвоночный диск по своей форме полностью совпадает с обращенными друг к другу поверхностями позвонков.

Между 1 и 2 шейными позвонками (атлантом и осевым) диска нет.

Диски имеют неодинаковую толщину на всем протяжении позвоночного столба и постепенно увеличивается по направлению к его нижним отделам.

Анатомической особенностью является и то, что в шейном и поясничном отделах передняя часть дисков немного толще задней. В грудном отделе диски в средней части тоньше, а в выше- и нижележащих – толще.

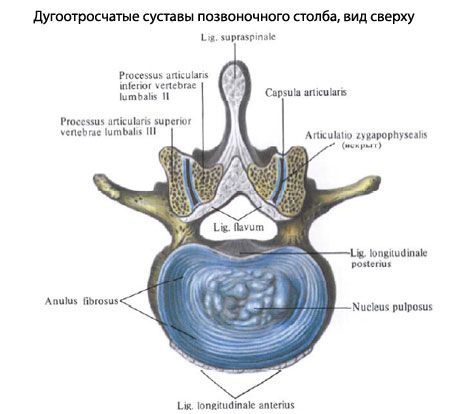

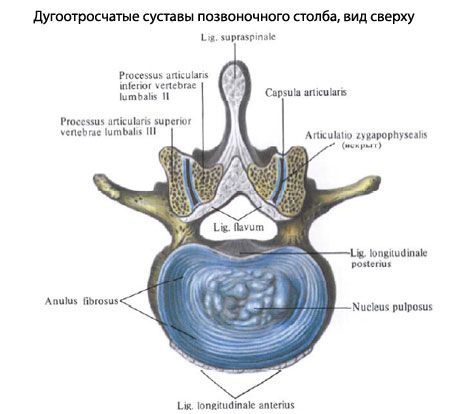

Дугоотростатые суставы – соединение дуг

Малоподвижные суставы образуются между верхними и нижними суставными отростками ниже- и вышележащих позвонков соответственно.

Суставная капсула крепится по краю хряща сустава.

Плоскости суставов в каждом отделе позвоночного столба различные: в шейном – сагиттальная, в поясничном – сагиттальная (переднезадняя) и т.д.

Форма суставов в шейном и грудном отделах плоская, в поясничном – цилиндрическая.

Так как суставные отростки парные и находятся с обеих сторон позвонка, они участвуют в формировании комбинированных суставов.

Движение в одном из них влечет движение в другом.

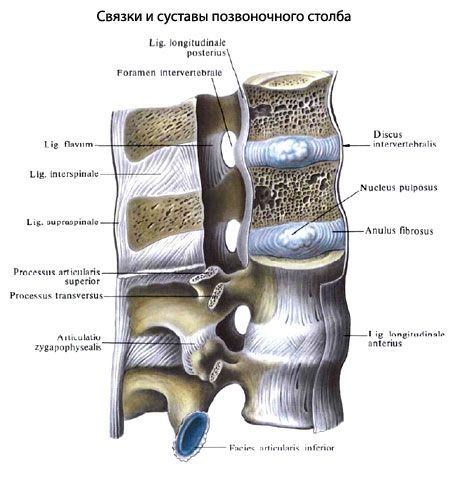

Связки позвоночника

В структуре позвоночника имеются длинные и короткие связки.

К числу первых относятся:

передняя продольная – проходит вдоль передней и боковых поверхностей позвонков от атланта до крестца, в нижних отделах значительно шире и прочнее, плотно связана с дисками, но рыхло с позвонками, основная функция – ограничение чрезмерного разгибания.

Рис.: передняя продольная связка

задняя продольная – проходит от задней поверхности осевого позвонка до начала крестца, более прочная и широкая в верхних отделах, в рыхлой прослойке между связкой и телами позвонков расположено венозное сплетение.

Рис.: задняя продольная связка

Короткие связки (синдесмоз):

желтые связки – находятся в промежутке между дугами от осевого позвонка до самого крестца, располагаются косо (сверху вниз и изнутри наружу) и ограничивают межпозвоночные отверстия, наиболее развиты в поясничном отделе и отсутствуют между атлантом и осевым позвонком, основная функция – удержание туловища при разгибании и уменьшение напряжения мышц при сгибании.

Рис.: желтые связки позвоночника

межостистые – находятся в промежутке между двумя остистыми отростками соседних позвонков, наиболее развиты в поясничном отделе, наименее – в шейном;

надостистая – непрерывная полоса, идущая по остистым позвонкам в грудном и поясничном отделах, вверху переходит в рудимент – выйную связку;

выйная – тянется от 7 шейного позвонка вверх к наружному гребню затылочной кости;

межпоперечные – расположены между соседними поперечными отростками, наиболее выражены в поясничном отделе, наименее – в шейном, основная функция – ограничение боковых движений, иногда в шейном отделе раздвоены или вовсе отсутствуют.

С черепом ↑

Соединение позвоночника с черепом представлено атлантозатылочным суставом, который образован затылочными мыщелками и атлантом:

- Оси суставов направлены продольно и несколько сближаются кпереди;

- Суставные поверхности мыщелков короче таковых у атланта;

- Капсула сустава прикрепляется по краю хрящей;

- По форме суставы являются эллипсовидными.

Рис.: атлантозатылочный сустав

Движения в обоих суставах осуществляются одновременно, так как они относятся к виду комбинированных суставов.

Возможные движения: кивание и незначительные боковые движения.

Связочный аппарат представлен:

- передней атлантозатылочной мембраной – натянута между краем большого отверстия затылочной кости и передней дугой атланта, сращена с передней продольной связкой, позади неё натянута передняя атлантозатылочная связка;

- задней атлантозатылочной мембраной – тянется от края большого затылочного отверстия до задней дуги атланта, имеет отверстия для сосудов и нервов, является видоизмененной желтой связкой, боковые отделы мембраны образуют боковые атлантозатылочные связки.

Соединение атланта и осевого суставов представлено 2 парными и 1 непарным суставом:

- парный, боковой атлантоосевой – малоподвижный сустав, плоский по форме, возможные движения – скольжение во всех направлениях;

- непарный, срединный атлантоосевой – между зубом осевого позвонка и передней дугой атланта, цилиндрический по форме, возможные движения – вращение вокруг вертикальной оси.

Связки срединного сустава:

- покровная мембрана;

- крестообразная связка;

- связка верхушки зуба;

- крыловидные связки.

Ребер с позвонками ↑

Ребра соединяются своими задними концами с поперечными отростками и телами позвонков посредством ряда реберно-позвоночных суставов.

Рис.: суставы между ребрами и позвонками

Сустав головки ребра образован непосредственно головкой ребра и реберной ямкой тела позвонка.

В основном (2-10 ребра) на позвонках суставная поверхность образуется двумя ямками, верхней и нижней, расположенными соответственно в нижней части вышележащего и верхней части нижележащего позвонков. Ребра 1,11 и 12 соединяются только с одним позвонком.

В полости сустава располагается связка головки ребра, которая направлена к межпозвоночному диску от гребня головки ребра. Она делит суставную полость на 2 камеры.

Капсула сустава очень тонкая и дополнительно фиксируется лучистой связкой головки ребра. Данная связка тянется от передней поверхности реберной головки до диска и выше- и нижележащих позвонков, где заканчивается веерообразно.

Реберно-поперечный сустав образован бугорком ребра и реберной ямкой поперечного отростка позвонка.

Рис.: соединения ребер с позвоночником

Имеются эти суставы только у 1-10 ребер. Капсула сустава очень тонкая.

Связки реберно-поперечного сустава:

- верхняя реберно-поперечная связка – тянется от нижней поверхности поперечного отростка позвонка до гребня шейки ребра, лежащего ниже;

- боковая реберно-поперечная связка – тянется от остистого и поперечного отростков до задней поверхности ребра, лежащего ниже;

- реберно-поперечная связка – натянута между шейкой ребра (её задней частью) и передней поверхностью поперечного отростка позвонка, находящегося на одном уровне с ребром;

- пояснично-реберная связка – представляет собой толстую фиброзную пластину, тянется реберными отростками двух верхних поясничных позвонков и нижним грудным, основная функция – фиксация ребра и укрепление апоневроза поперечной мышцы живота.

По форме все суставы головки и шейки ребра цилиндрические. Они функционально связаны.

Во время вдоха и выдоха движения осуществляются одновременно в обоих суставах.

Позвоночника с тазом ↑

Соединение происходит между 5 поясничным позвонком и крестцом посредством сустава – видоизмененного межпозвоночного диска.

Сустав укреплен подвздошно-поясничной связкой, тянущейся от задней части подвздошного гребня к переднебоковой поверхности 5 поясничного и 1 крестцового позвонков.

Дополнительная фиксация обусловлена передней и задней продольными связками.

Рис.: соединение позвоночника с тазом

Крестцовых позвонков

Крестец представлен 5-ю, в норме сращенными в единую кость, позвонками.

По форме напоминает клин.

Расположен ниже последнего поясничного позвонка и является составным элементом задней стенки таза. Передняя поверхность крестца вогнута и обращена в полость малого таза.

<На ней сохранены следы 5 сращенных крестцовых позвонков – параллельно идущие поперечные линии.

По бокам каждая из этих линий заканчивается отверстием, через которое проходит передняя ветвь крестцовых спинномозговых нервов вместе с сопровождающими её сосудами.

Задняя стенка крестца выпуклая.

На ней расположены костные гребни, идущие косо сверху вниз – результат слияния всех видов отростков:

- Срединный гребень (результат слияния остистых отростков) выглядит в виде вертикально расположенных четырех бугорков, которые иногда могут сливаться в один.

- Промежуточный гребень расположен практически параллельно (результат слияния суставных отростков).

- Латеральный (боковой) – самый наружный из гребней. Является результатов сращения поперечных отростков.

Между промежуточным и боковым гребнями расположен ряд задних отверстий крестца, через которые проходят задние ветви спинномозговых нервов.

Внутри крестца, на протяжении всего его длинника, тянется крестцовый канал. Он имеет изогнутую форму, сужен внизу. Является прямым продолжением позвоночного канала.

Посредством межпозвоночных отверстий крестцовый канал сообщается с передними и задними крестцовыми отверстиями.

Рис.: крестец

Верхняя часть крестца – основание:

- в поперечнике имеет овальную форму;

- соединяется с 5 поясничным позвонком;

- передний край основания образует промонториум (выступ).

Вершина крестца представлена его нижней узкой частью. Она имеет тупой конец для соединения с копчиком.

Позади неё расположены два небольших выступа – крестцовые рога. Они ограничивают выход их крестцового канала.

Боковая поверхность крестца имеет ушковидную форму для соединения с подвздошными костями.

Сустав между крестцом и копчиком ↑

Сустав образован крестцом и копчиком, соединенными видоизмененным диском с широкой полостью.

Укреплен он следующими связками:

- боковая крестцово-копчиковая – тянется между поперечными отростками крестцового и копчикового позвонков, по происхождению является продолжением межпоперечной связки;

- передняя крестцово-копчиковая -является продолжающейся вниз передней продольной связкой;

- поверхностная задняя крестцово-копчиковая – прикрывает вход в крестцовый канал, является аналогом желтых и надостистых связок;

- глубокая задняя – продолжение задней продольной связки.

Источник

Тела соседних позвонков соединяются с помощью межпозвоночных дисков (disci intervertebrales), или межпозвоночных симфизов (symphysis intervertebrales), а дуги и отростки – при помощи связок.

В составе каждого межпозвоночного диска выделяют центральную и периферическую части. Центральная часть диска называется студенистым ядром (nucleus pulposus), а периферическая часть – фиброзным кольцом (anulus fibrosus). Студенистое ядро, являющееся остатком спинной струны (хорды), играет роль амортизатора между телами двух соседних позвонков. Иногда внутри студенистого ядра имеется горизонтальная узкая щель, что позволяет называть такое соединение симфизом (полусуставом). Периферическая часть межпозвоночного диска (фиброзное кольцо) построена из волокнистого хряща, который прочно сращен с телами позвонков.

Толщина межпозвоночного диска зависит от уровня его расположения и подвижности соответствующего отдела позвоночника В грудном отделе, наименее подвижном, толщина диска составляет 3-4 мм, в шейном отделе, обладающем большей подвижностью, – 5-6 мм; в поясничном отделе толщина диска равна 10-12 мм.

Соединение тел позвонков подкрепляется передней и задней продольными связками.

Передняя продольная связка (lig. longitudinale anterius) идет по передней поверхности тел позвонков и межпозвоночных дисков. Эта связка начинается на глоточном бугорке затылочной кости и переднем бугорке передней дуги атланта и заканчивается на уровне 2-3-й поперечных линий крестца. Связка прочно срастается с межпозвоночными дисками и рыхло – с телами позвонков.

Задняя продольная связка (lig. longitudinale posterius) идет внутри позвоночного канала по задней поверхности тел позвонков от осевого позвонка до первого копчикового. На уровне срединного атлантоосевого сустава эта связка соединяется с крестообразной связкой атланта, а книзу от нее срастается с межпозвоночными дисками.

Дуги соседних позвонков соединяются посредством желтых связок (ligg. flava), состоящих в основном из эластической соединительной ткани, имеющей желтоватый цвет. Эти связки прочные, упругие.

Суставные отростки образуют дугоотростчатые (межпозвоночные) суставы (artt zygapophysiales, s. intervertebrales). Плоскости расположения суставных щелей этих суставов соответствуют ориентации суставных отростков соседних позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Отдельно рассматриваются пояснично-крестцовые суставы (artt. lumbosacrales), образованные нижними суставными отростками V поясничного позвонка и верхними суставными отростками крестца.

Все дугоотростчатые суставы относятся к плоским малоподвижным соединениям, чему способствует плотное натяжение капсулы, прикрепляющейся по краям суставных поверхностей.

Остистые отростки позвонков соединены между собой с помощью межостистых связок (ligg. interspinale) и надостистой связки {lig. supraspinale). Межостистые связки представляют собой толстые фиброзные пластинки, расположенные между остистыми отростками. Надостистая связка прикрепляется на верхушках остистых отростков всех позвонков. В шейном отделе эта связка называется выйной (lig. nuchae) Задний край надостистой связки находится между наружным затылочным выступом вверху и вершинами остистых отростков позвонков внизу.

Между поперечными отростками позвонков располагаются соединяющие их межпоперечные связки (ligg. intertransversaria) (рис. 91). В шейном отделе позвоночника эти связки нередко отсутствуют.

Крестцово-копчиковый сустав (art. sacrococcygea) представляет собой соединение верхушки крестца с I копчиковым позвонком. Часто в межпозвоночном диске этого соединения имеется щель. Соединение крестца с копчиком укрепляется с помощью нескольких связок. Парная латеральная крестцово-копчиковая связка (lig. sacrococcygeum laterale) идет от нижнего края латерального крестцового гребня к поперечному отростку I копчикового позвонка. Она аналогична межпоперечным связкам. Вентральная крестцово-копчиковая связка (lig. sacrococcygeum ventrale) представляет собой продолжение передней продольной связки. Поверхностная дорсальная крестцово-копчиковая связка (lig. sacrococcygeum dorsale superficiale) идет от края крестцовой щели на заднюю поверхность копчика. Глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка (lig. sacrococcygeum dorsale profundum), являясь продолжением задней продольной связки, располагается на задней поверхности тел V крестцового и I копчикового позвонков. Крестцовые и копчиковые рожки соединены между собой с помощью соединительной ткани (синдесмозов). Подвижность в крестцово-копчиковом соединении более выражена у женщин. Во время родов возможно некоторое отклонение копчика назад, что увеличивает размеры родовых путей.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Непрерывные соединения костей образуются с помощью разных видов соединительной ткани, расположенной между соединяющимися костями. Среди них выделяют фиброзные, хрящевые и костные соединения.

К фиброзным соединениям относятся швы, зубоалъвеолярные соединения (вколачивания) и синдесмозы. Швы (suturae) – это соединения в виде тонкой соединительнотканной прослойки между соседними костями черепа. В зависимости от формы соединяющихся костных краев различают три вида швов. Плоские (гармоничные) швы (sutura plana) имеются между костями лицевого отдела черепа, где соединяются ровные края костей. Зубчатые швы (sutura serrata) характеризуются изрезанностью соединяющихся костных краев и располагаются между костями мозгового отдела черепа. Примером чешуйчатых швов (sutura squamosa) служит соединение чешуи височной кости с теменной костью. Швы являются зонами амортизации толчков и сотрясений при ходьбе, прыжках. Швы служат также зонами роста костей черепа. После 40-50 лет многие швы зарастают (синостозируются). Преждевременное зарастание швов ведет к деформации черепа. Асинхронность зарастания швов, особенно парных, является ведущей причиной асимметрии черепа. Зубоальвеолярным соединением, или вколачиванием (articulatio dentoalveolaris, s. gomphosis), называется соединение корня зуба со стенками зубной альвеолы, между которыми имеется тонкая соединительнотканная прослойка (периодонт).

Синдесмозы (syndesmosis) представляют собой соединения костей посредством связок и межкостных перепонок – мембран. Связки (ligamenta) в виде толстых пучков плотной волокнистой соединительной ткани соединяют соседние кости. При этом связки укрепляют суставы, направляют и ограничивают движения костей. Большинство связок образовано коллагеновыми волокнами. Желтые связки, построенные из эластических волокон, соединяют дуги соседних позвонков. Коллагеновые волокна связок малорастяжимы, обладают большой прочностью. Межкостные перепонки (membranae interosseae) натянуты, как правило, между диафизами трубчатых костей. Они прочно удерживают трубчатые кости друг около друга, часто служат местом начала мышц.

Соединения костей с помощью хрящевой ткани называются хрящевыми соединениями, или синхондрозами (synchondroses). Этот вид соединений отличается большой прочностью и упругостью, что обусловлено высокими эластическими качествами хряща. Различают синхондрозы постоянные, существующие на протяжении всей жизни (например, межпозвоночные диски), и временные. Временные синхондрозы в определенном возрасте замещаются костной тканью (например, эпифизарные хрящи трубчатых костей).

К хрящевым соединениям относятся также симфизы (полусуставы), у которых в хрящевой прослойке между костями имеется узкая щелевидная полость. Симфизы (symphysis) занимают промежуточное положение между непрерывными и прерывными соединениями (суставами). Примером полусустава является лобковый симфиз.

Костные соединения (сращения, или синостозы) образуются в результате замещения синхондрозов костной тканью. Примером синостоза (synostosis) является замещение костной тканью хрящей между лобковой, подвздошной и седалищной костями, в результате чего образуется единая тазовая кость.

[1], [2], [3]

Источник