Техника операции на позвоночнике

Операция на позвоночнике – это хирургическая процедура, выполняемая, когда другие методы лечения, включая физиотерапию и медикаменты, оказались неэффективными. Операции на позвоночнике, выполненные с использованием современных методов, могут показать небольшую степень инвазивности и оказаться единственным способом устранения болей. Когда необходима операция? Как удалить протрузию? В каких ситуациях используются инновационные методы, на что они полагаются и какой эффект приносят?

Когда необходима операция на позвоночнике?

Операция на позвоночнике может оказаться единственным эффективным методом лечения людей, у которых выпячивание позвоночника, то есть протрузия межпозвоночного диска, вызывает давление на нервные корешки или спинной мозг, что способствует постоянной боли.

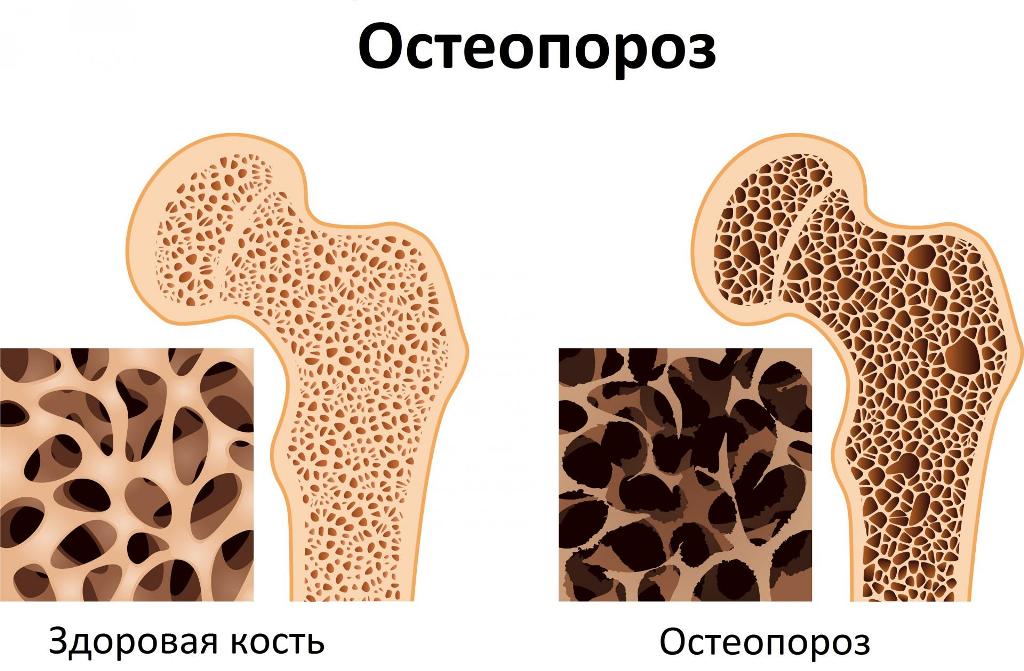

Консервативные методы, такие как физиотерапия и фармакотерапия, также могут оказаться неэффективными у пациентов с осложнениями остеопороза или у пациентов, у которых диагностировано неопластическое заболевание.

Современные хирургические методы не только высокоэффективны, но и имеют относительно низкий риск серьезных осложнений.

Вертебропластика, или цементирование позвоночника

Операция на позвоночнике может потребоваться, когда переломы, вызванные остеопорозом, сопровождаются мучительной болью, которую другие методы лечения не могут уменьшить. Врач может принять решение о проведении этой процедуры, когда симптомы сохраняются в течение нескольких недель. Описанный метод также может быть использован при лечении людей, страдающих остеопорозом, у которых в прошлом уже были переломы позвонков. Процедура также используется при хирургическом лечении метастазов новообразований в позвоночник и при удалении гемангиом.

Операция на позвоночнике может потребоваться, когда переломы, вызванные остеопорозом, сопровождаются мучительной болью, которую другие методы лечения не могут уменьшить. Врач может принять решение о проведении этой процедуры, когда симптомы сохраняются в течение нескольких недель. Описанный метод также может быть использован при лечении людей, страдающих остеопорозом, у которых в прошлом уже были переломы позвонков. Процедура также используется при хирургическом лечении метастазов новообразований в позвоночник и при удалении гемангиом.

Аттестация на процедуру цементирования проводится по результатам компьютерной томографии. Однако процедура невозможна, если у пациента повреждена задняя стенка тела позвонка.

Также нельзя проводить процедуру цементации позвоночника, пока перелом свежий. Требуется подождать несколько дней, но не слишком долго – если пациент испытывает боль более 6 месяцев, эффективность хирургического лечения обычно оказывается ниже.

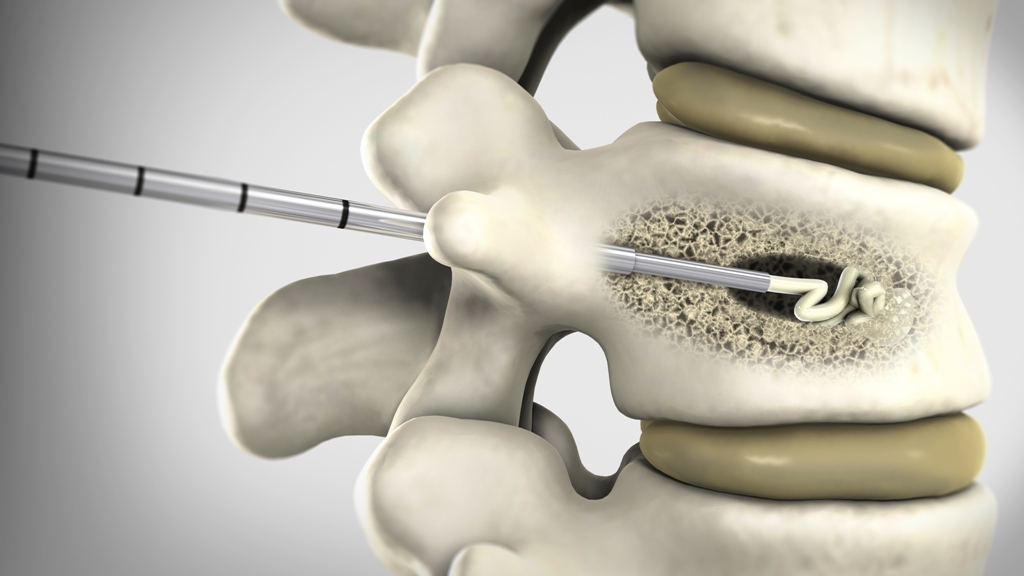

В рамках вертебропластики тело сломанного позвонка заполняют костным цементом. Процедура проводится под рентгенологическим контролем и под местной анестезией. Однако также используется нейролептаналгезия (НЛА) – внутривенная анестезия, которая позволяет пациенту оставаться в сознании, поскольку во время процедуры необходим контакт между пациентом и врачом.

В рамках вертебропластики тело сломанного позвонка заполняют костным цементом. Процедура проводится под рентгенологическим контролем и под местной анестезией. Однако также используется нейролептаналгезия (НЛА) – внутривенная анестезия, которая позволяет пациенту оставаться в сознании, поскольку во время процедуры необходим контакт между пациентом и врачом.

Сначала врач делает небольшой разрез на коже, через который вводится специальная игла. Цемент вводится через иглу в тело позвонка – тогда на мониторе видно растущее белое пятно. Одновременно можно заполнить два позвонка. Процедура в пределах одного позвонка занимает около 30 минут.

В тот же день пациент возвращается домой. Лечение после процедуры предполагает прием антибиотиков в течение нескольких дней и, при необходимости, обезболивающих. Примерно через 2 недели швы снимаются.

Возврат к нормальной активности возможен через 3-4 недели после процедуры, и осложнения возникают нечасто. Однако, если боль усиливается или чувствуется онемение рук или ног, это может указывать на утечку костного цемента. Когда пациент замечает такие симптомы, он должен немедленно сообщить об этом врачу, который назначит визуальные исследования – компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Холодноплазменная нуклеопластика

Операция на позвоночнике, выполняемая в рамках лечения дископатии поясничного отдела позвоночника, не представляет значительного риска осложнений и не вызывает послеоперационных жалоб, если это холодноплазменная нуклеопластика (коблация). Эта процедура помогает разрушить ткань диска и, таким образом, снизить давление, которое она оказывает на пораженный нервный корешок. В этом методе используется температура, которая в два раза ниже, чем при аналогичной лазерной обработке.

Процедура коблации может применяться у пациентов с болями в области поясничного отдела позвоночника более 6 месяцев, если другие методы лечения не принесли удовлетворительных результатов.

Показанием для такой операции на позвоночник является наличием замкнутой грыжи, когда дегенеративные изменения не очень развиты, и нет сужения позвоночного канала.

Если у пациента грыжа с разрывом фиброзного кольца и кусок диска попал в позвоночный канал, холодноплазменная нуклеопластика не может быть выполнена. На практике это означает, что большинству пожилых людей не подходит этот метод.

Нуклеопластика методом коблации уменьшает объем пульпозного ядра на 1-20%, чем снижает давление в диске.

Как проходит коблация

Непосредственно перед процедурой пациенту внутривенно вводят антибиотик, успокаивающее и обезболивающее. Это позволяет расслабить пациента, но до такой степени, чтобы он мог реагировать на возможные болевые раздражители в результате повреждения нервов. Также дается местная анестезия.

Процедура проводится под рентгенологическим контролем. Сначала врач прокалывает диск и вводит контрастное вещество, что позволяет исключить полное разрушение фиброзного кольца. Затем электрод вводят через трубку в пульпозное ядро. В конце создается плазменная дуга, которая распыляет частицы диска с образованием воды и углекислого газа. На конце электрода есть отсос, который позволяет удалить образовавшийся материал. Весь процесс проходит при температуре около 40-50 градусов Цельсия, что снижает риск повреждения соседних тканей и развития осложнений.

Операция на позвоночнике с использованием техники коблации занимает около 40 минут. Через несколько часов пациент может идти домой.

В первые дни после процедуры он может испытывать боль и чувство сильного дискомфорта в том месте, где врач проводил пункцию позвоночника. Ее следует успокоить обезболивающими. Холодные компрессы тоже могут принести облегчение. В первые два дня после процедуры необходимо отдыхать. В течение 14 дней нужно избегать сидения более 40 минут и подъема предметов весом более 1 кг.

Реабилитация начинается на второй неделе выздоровления, объем и частота упражнений определяются врачом. Процесс заживления занимает около 4-6 недель. Возможные осложнения после процедуры, которые встречаются довольно редко, включают временную потерю чувствительности в верхней или нижней конечности и инфекцию межпозвонкового диска.

Баллонная кифопластика

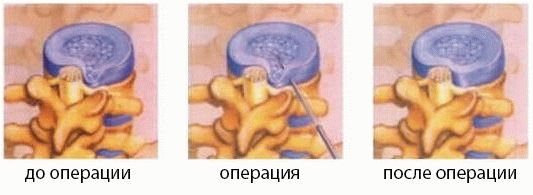

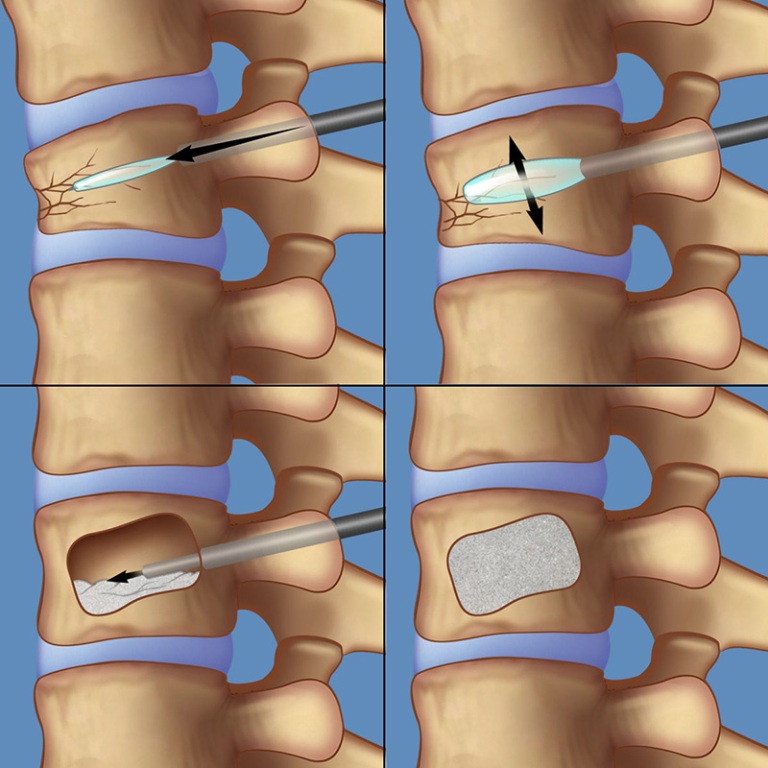

Хирургия позвоночника с использованием баллонной кифопластики – это инновационная процедура, применяемая при остеопоротических переломах, вызванных механической травмой или возникших в процессе рака. Показанием к процедуре является свежий перелом тела позвонка, подтвержденный магнитно-резонансной томографией.

Баллонная кифопластика может выполняться как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Пациент находится под местной анестезией. Процедура проводится под рентгенологическим контролем. Врач делает небольшой разрез, через который с обеих сторон вводит в диск специальные баллончики. Затем они заполняются контрастным веществом. Расширяясь, баллоны максимально воссоздают поврежденные стенки тела позвонка. После того, как баллоны удалены, пространство заполняется костным цементом. Во время операции температура вещества повышается примерно до 70 градусов Цельсия. Именно эта величина разрушает нервные окончания внутри позвонка. В результате уменьшаются боли.

После баллонной кифопластики пациент возвращается домой в течение 24 часов после процедуры. Примерно через 2 недели швы снимаются. В 90 процентах случаев удается полностью устранить боль, а в остальных 10 процентах их интенсивность значительно снижается. Однако возможны осложнения, поскольку после процедуры риск перелома соседних позвонков увеличивается вдвое.

Хирургия грыжи позвоночника – микродискэктомия

Хирургия позвоночника с использованием микродискэктомии применяется для лечения грыжи позвоночника. Она отличается от протрузии тем, что оказывает значительное давление на менингеальный мешок, окружающий спинной мозг, вызывая гораздо более сильную боль и затрудняя лечение.

Хирургия позвоночника с использованием микродискэктомии применяется для лечения грыжи позвоночника. Она отличается от протрузии тем, что оказывает значительное давление на менингеальный мешок, окружающий спинной мозг, вызывая гораздо более сильную боль и затрудняя лечение.

Показания к процедуре включают:

- так называемый синдром конского хвоста, т.е. парез и дисфункцию сфинктеров,

- парез стопы,

- парез четырехглавой мышцы,

- сильную боль.

В рамках процедуры микродискэктомии на коже делается разрез примерно 3 см, через который врач удаляет фрагмент пульпозного ядра, используя операционный микроскоп и микроинструмент. Пациент возвращается домой примерно через 3 дня, и на следующий день после операции может ходить.

96% пациентов, перенесших операцию на позвоночнике с помощью этого метода, испытывают значительное облегчение, а риск осложнений невелик. Некоторые пациенты жалуются на боли, нестабильность позвоночника (тогда могут помочь правильно подобранные укрепляющие упражнения) и проблемы с мочеиспусканием, возникающие в первые сутки после операции и быстро исчезающие. Серьезные осложнения включают воспаление диска, воспаление позвонка, менингеальную инфекцию и тромбоэмболию легочной артерии.

Хирургия грыжи поясничного отдела позвоночника методом озонотерапии

Малоинвазивная операция на позвоночнике для лечения грыж поясничных дисков называется озонотерапией. Основанием для процедуры служит изображение, полученное при обследовании с использованием магнитно-резонансной томографии.

Малоинвазивная операция на позвоночнике для лечения грыж поясничных дисков называется озонотерапией. Основанием для процедуры служит изображение, полученное при обследовании с использованием магнитно-резонансной томографии.

Показанием к операции является боль в поясничной области, которая длится более 4 недель и не может быть устранена без хирургического вмешательства. Однако процедура не может быть выполнена в ситуации, когда выпал фрагмент пульпозного ядра, у пациента развиваются выраженные дегенеративные изменения или грыжа диска сдавила нервный корешок.

Операция на позвоночнике методом озонотерапии проводится в амбулаторных условиях под контролем компьютерной томографии. Пациент находится под местной анестезией. Межпозвоночный диск прокалывается через кожу, затем вводится подобранная смесь газов – озона и кислорода. Их действие уменьшает объем диска и его выпуклость. Риск осложнений минимален – такой же, как при внутримышечном введении. Полное купирование боли, покалывания и онемения в конечностях наблюдаются у 70-80 % пациентов, прооперированных таким образом.

Процедура занимает около 30 минут, и через 2 часа пациент может идти домой. Примерно 14 дней он может страдать от незначительных болей. Полный эффект от лечения проявляется примерно через 2 месяца и может длиться 36 месяцев. Наибольшая эффективность операции по данному методу наблюдается у людей, которые соблюдают рекомендации восстановительного лечения и не подвергают позвоночник чрезмерным перегрузкам.

Послеоперационные процедуры и реабилитация

Операция на спине требует надлежащего лечения пациента после возвращения домой. Гигиена чрезвычайно важна, но первый душ можно принимать только на четвертый день после операции. Важно, чтобы повязки были чистыми и сухими. При появлении покраснения и утолщения кожи вокруг раны необходима консультация врача.

Операция на спине требует надлежащего лечения пациента после возвращения домой. Гигиена чрезвычайно важна, но первый душ можно принимать только на четвертый день после операции. Важно, чтобы повязки были чистыми и сухими. При появлении покраснения и утолщения кожи вокруг раны необходима консультация врача.

В первые дни после операции пациент может чувствовать боль. Значительное облегчение могут принести холодные компрессы, сужающие кровеносные сосуды. Теплые компрессы помогают быстрее заживить раны.

После операции на позвоночнике важно не выбирать положения, при которых позвоночник изгибается или скручивается в положении лежа. Ноги никогда не должны быть на весу.

Независимо от того, был ли прооперирован поясничный или шейный отдел позвоночника, после завершения хирургического вмешательства необходимо физиотерапевтическое лечение. Правильно подобранная реабилитация позволяет быстрее выздороветь и надолго сохранить результат хирургического вмешательства. Бывает, что реабилитацию необходимо проводить под наблюдением физиотерапевта, но многие упражнения можно выполнять самостоятельно в домашних условиях, следуя указаниям врача.

Источник

Оперативное лечение позвоночника – хирургический метод воздействия, который применяется в случае неэффективности консервативной терапии. Операции на позвоночнике представляют начало длительного и серьезного лечения. Далее всегда следует реабилитация, разрабатываемая строго индивидуально для каждого пациента, а также продолжительное лечение.

Содержание статьи:

- Показания к оперативному лечению позвоночника

- Подготовка пациента к оперативному лечению позвоночника

- Анестезия при оперативном лечении позвоночника

- Методика операций на позвоночнике

- Противопоказания к оперативному лечению позвоночника

- Осложнения после оперативного лечения позвоночника

Оперативное лечение позвоночника может осуществляться в двух направлениях:

- Эндоскопические операции: проводятся без открытого хирургического доступа к патологической области позвоночника с помощью современной специализированной аппаратуры, оборудованной камерой. Хирург следит за своими действиями через монитор компьютера.

- Операции с открытым доступом к очагу патологии позвоночника.

Проводят операции на позвоночнике с целью ограничить асимметричность позвонков, устранить прогрессирующий сколиоз или сдавливание спинного мозга, обезопасить нервные окончания от повреждений.

Показания к оперативному лечению позвоночника

Показаниями к хирургическому методу лечения могут стать:

- неэффективность медикаментозного лечения и ухудшение состояния пациента;

- слабость в мышцах возле нервного корешка;

- наличие секвестрированной грыжи;

- прогрессирующая деформация позвоночника;

- продолжительные боли в позвоночнике, не устраняемые консервативными методами;

- косметическая деформация позвоночника.

Решение о проведении оперативного вмешательства зависит от индивидуальных особенностей организма пациента и протекания его болезни.

Подготовка пациента к оперативному лечению позвоночника

За пару дней до операции пациенту нужно находиться в стационаре, где проводятся обязательные этапы диагностики:

- лучевые методы (компьютерная рентгенография, томография);

- взятие донорской крови (переливание крови требуется редко, но в некоторых случаях необходимо);

- диагностика внутренних органов;

- проводится общий анализ состояния пациента.

За сутки до операции нужно исключить прием пищи и уменьшить потребление воды.

Анестезия при оперативном лечении позвоночника

Во время стационарного обследования пациент проходит и обследование анестезиологом. При малоинвазивных операциях применяют местную анестезию. Операции с открытым доступом к участку патологии (например, на шейном отделе позвоночника), а также в случаях, когда пациенту тяжело находиться длительное время в одном положении из-за сильных болей, проводятся операциипод общим наркозом.

Методика операций на позвоночнике

Основными методами оперативного лечения позвоночника можно назвать следующие:

- Декомпрессия диска – точечное разрушение оболочки диска, патология которой приводит к болевым синдромам.

- Дискэктомия: назначается при грыже межпозвоночного диска. Проводится удаление диска. В зависимости от размера грыжи операция может быть эндоскопической или с открытым доступом.

- Вживление имплантата межпозвоночного диска. Проводится в случае обнаружения межпозвоночной грыжи. Материал имплантата определяются индивидуально.

- Ламинэктомия – удаление позвоночной дужки. Проводится при сужении позвоночного канала и ущемлении спинного мозга.

- Фасетэктомия – удаление суставов между позвонками. Проводится при сдавливании спинного мозга и ущемлении нервов.

- Остеотомия – удаление лишних костных формирований на позвонках. Актуальна при выраженной деформации позвоночника и болевых синдромах.

- Реваскуляризация спинного мозга – вживление сосудов в пораженные зоны позвоночника. Эффективна при нарушении кровообращения в позвоночнике.

- Удаление опухоли: проводят эндоскопическим методом и с помощью открытого доступа, это зависит от месторасположения опухоли.

- Хондротомия, ризотомия – хирургическим путем разрывают связь между определенными участками нервных окончаний для устранения болевого синдрома.

Противопоказания к оперативному лечению позвоночника

Оперативное вмешательство при лечении позвоночника применяется в крайних случаях и имеет противопоказания:

- если выявлена болезнь Клиппеля-Фейля (врожденный сколиоз), сколиоз, резвившийся из нейромышечных болезней;

- хронические заболевания внутренних органов или сердечно-сосудистой системы;

- тяжелые патологии органов дыхания;

- длительный анамнез и ригидный кифосколиоз;

- непереносимость анестезии.

Осложнения после оперативного лечения позвоночника

Операции, проводимые планово, после основательной диагностики и подготовки, учете противопоказаний почти не дают осложнений. Перед операцией (плановой или ургентной) пациент должен быть проинформирован о возможных осложнениях.

Это могут быть:

- аллергические реакции на анестезию;

- вероятность возникновения грыж в ранее здоровых сегментах позвоночника;

- болевой синдром;

- повреждение спинного мозга или нервных окончаний в оперируемом отделе позвоночника, что ведет к частичному или полному параличу конечностей;

- воспаления фрагментов корешков или межпозвоночного диска, перерастающее в гнойное воспаление костной ткани позвоночника;

- повреждение артерии Адамкевича.

Диагностику и последующее лечение должен проводить квалифицированный специалист, компетентный в данном вопросе, так можно избежать большинства осложнений.

Источник

Грыжа межпозвонкового диска – одна из частых причин болей в спине, а от периодических спинальных болей в пояснично-крестцовой области, согласно статистике, страдает от 60 до 80% взрослого населения Земли[1]. Лечение грыж межпозвонковых дисков чаще всего длительное и консервативное, но при отсутствии эффекта можно прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Наиболее распространенной в настоящее время является операция с удалением пораженного диска – дискэктомия. Также в процессе операции могут быть удалены участки связок, остеофиты, фрагменты тел или дуги позвонков (ламинэктомия). Для уменьшения давления на нервные корешки производится укрепление соседних позвонков с помощью специальных вставок или стержней. Все эти операции выполняются при открытом доступе, то есть с разрезом кожи.

Более современная версия дискэктомии – микродискэктомия. Это операция, проводимая с помощью мощного микроскопа. Использование микроскопа позволяет проводить сложные высокоточные операции, меньше повреждать окружающие ткани и уменьшить выполняемый разрез.

Еще одним направлением развития спинальной хирургии являются малоинвазивные операции, без разрезов. В этом случае сокращается период восстановления после операции и достигается хороший эстетический эффект. Все виды операций по удалению грыжи позвоночника имеют свои показания и противопоказания. Но если раньше не было никаких альтернатив, кроме открытой операции, то теперь у пациента и нейрохирурга есть выбор.

Виды малоинвазивных операций по удалению грыжи позвоночника

Все подобные вмешательства можно разделить на две группы: эндоскопические операции по удалению грыжи межпозвонкового диска и нуклеопластика.

Эндоскопическая дискэктомия

В настоящее время это один из самых востребованных методов операции по удалению грыжи позвоночника.

Преимущества эндоскопических операций:

- визуальный контроль уменьшает вероятность повреждения нервного корешка;

- минимальное повреждение тканей – для операции нужен разрез около 10 мм;

- отсутствует необходимость удалять участки позвонков или связок для облегчения доступа, а значит, сохраняется естественная стабилизация позвоночно-двигательного сегмента;

- уменьшается боль в период восстановления, пациент может быть выписан из клиники уже на следующий день.

Недостатки:

- некоторые виды грыж анатомически не подходят для эндоскопии: например, медианные грыжи в шейном сегменте позвоночника чаще требуют операцию с открытым передним доступом.

Эндоскопическая дискэктомия выполняется с использованием эндоскопа, при помощи которого хирург видит область операции. Для введения эндоскопа нужен разрез около 10 мм – этого достаточно, чтобы специальными инструментами удалить то, что сдавливает нерв. Вмешательство проводится под общим наркозом, длительность операции – около часа.

Практикуется также микроэндоскопическая дискэктомия – сочетание эндоскопической техники и микрохирургических манипуляций. Разрез при этом составляет примерно 12 мм.

Противопоказания:

- нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте;

- остеофиты, спондилолистез, сужение позвоночного канала;

- повторные грыжи межпозвонковых дисков.

Как образуется грыжа межпозвонкового диска?

Межпозвонковый диск состоит из плотной фиброзной оболочки и эластичного пульпозного ядра. Упругое ядро распределяет давление на позвонок при нагрузках. При сочетании нескольких провоцирующих факторов происходит дегенерация и разрушение фиброзного кольца, и в этой области пульпозное ядро под давлением выходит за пределы своей оболочки. Сначала образуется небольшое выбухание, или протрузия. Так как диск продолжает испытывать ежедневную нагрузку, то постепенно на этом месте формируется грыжевое выпячивание. Основную опасность представляет не сама грыжа, а ее давление на спинной мозг и корешки спинномозговых нервов.

Нуклеопластика

Это операция, при которой не требуется удалять диск целиком. Мишенью для нуклеопластики является только ядро межпозвонкового диска.

Цель нуклеопластики – уменьшить давление в пульпозном ядре межпозвонкового диска. При этом уменьшается выбухание фиброзного кольца, и в результате прекращается сдавление нервного корешка. Существуют различные виды нуклеопластики в зависимости от типа действующей силы:

- холодная плазма;

- гидропластика (жидкость под давлением);

- механическое воздействие;

- радиочастотная абляция;

- лазерное излучение.

Лазерное воздействие, или вапоризация, вызывает резкое повышение температуры, при этом происходит испарение ядра. Однако этот метод нередко приводит к осложнениям – ожогам окружающей ткани, что ухудшает заживление.

Наиболее распространенным методом является действие холодной плазмы, или коблация (сокращение от cold ablation – «холодное разрушение»). В отличие от лазерного или радиочастотного воздействия коблация не обжигает ткани. Применение холодной плазмы в медицине началось еще в 1980-х годах, а первый прибор на основе холодной плазмы был предложен в 1995 году. С этого момента метод коблации активно развивался.

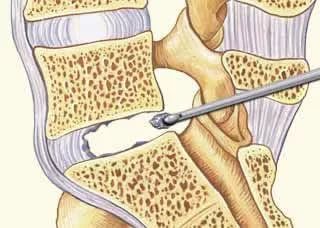

Процедура нуклеопластики проводится под местным обезболиванием. Точность обеспечивается постоянным рентгенологическим контролем. Через прокол 2-3 мм к ядру диска подводится игла с электродом, через который на ядро воздействует холодная плазма. В результате уменьшается размер пульпозного ядра, фиброзное кольцо больше не сдавливает нервный корешок. Вся операция занимает полчаса, госпитализация пациента не требуется.

Показания к нуклеопластике:

- наличие грыжи или протрузии межпозвонкового диска;

- выраженный болевой синдром;

- отсутствие эффекта от консервативного лечения в течение трех-четырех недель.

В 70-80% случаев применения нуклеопластики наблюдается положительный результат.

Однако не всегда расположение или строение грыжи позволяет применять малоинвазивные технологии. При некоторых видах грыж предпочтение отдается операциям открытого типа.

Классификация межпозвоночных грыж

Грыжи межпозвонкового диска можно классифицировать по уровню их расположения в позвоночнике, по положению грыжи в диске, а также по особенностям строения самой грыжи.

По локализации, или уровню расположения, можно выделить:

- грыжи пояснично-крестцового отдела позвоночника самые часто встречающиеся, более 80% случаев радикулита связаны именно с грыжей диска[2];

- грыжи шейного отдела встречаются гораздо реже, около 4% от всех дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника[3];

- грыжи грудного отдела позвоночника являются самыми редкими.

Расположение грыжи определяет наиболее подходящий тип операции. Так, при операциях в грудном отделе позвоночника обычно не требуется укрепление позвоночного сегмента штифтами, так как грудные позвонки наименее подвижно сцеплены друг с другом. Также на разных уровнях отличается содержимое позвоночного канала. Если на уровне шеи и груди в позвоночнике расположен спинной мозг, то на уровне первого-второго поясничного позвонка он переходит в «конский хвост» – пучок нервов. Поэтому в области шеи в некоторых случаях проще подойти к позвоночнику спереди, провести операцию с открытым доступом, хотя используются и эндоскопические операции.

Симптомы грыжи межпозвонкового диска

В шейном отделе: головная боль, головокружение; боль в шее, отдающая в ключицу, руку или под лопатку; онемение рук. В грудном отделе: нарушение осанки, боли в грудной клетке. В пояснично-крестцовом отделе: боли в пояснице, отдающие в крестец, область таза или ноги; онемение и слабость в ногах; нарушение работы органов таза, проблемы с потенцией.

По расположению грыжи относительно средней оси позвоночника можно выделить такие виды, как:

- срединные (медианные, центральные) – грыжи, которые расположены по центру относительно середины позвонка, могут сдавливать половину спинного мозга или полностью;

- парамедианные – грыжи, которые смещены от центральной оси; опасность данного вида грыжи – сдавление спинного мозга с одной из сторон;

- боковые (латеральные) – грыжи, которые растут вбок и прилежат к дужкам позвонков;

- фораминальные – грыжи, проникающие в межпозвонковое отверстие, в котором проходят нервные корешки; особенность этих грыж – сильная боль.

Грыжи межпозвонкового диска различаются также по стадиям образования:

- небольшое выпячивание диска – 2-3 мм;

- протрузия – выпячивание размером более 5 мм;

- экструзия – практически все ядро выступает за пределы межпозвонкового диска.

Заключительным этапом будет постепенное разрушение диска и срастание соседних позвонков между собой.

В отдельный тип выделена секвестрированная грыжа. Она возникает, когда от грыжевого выпячивания отделяется участок ядра и попадает в спинномозговой канал.

Операция по удалению грыжи: основные этапы

Независимо от выбранного метода удаления грыжи позвоночника, процесс лечения включает в себя три этапа:

- подготовку к операции (проведение обследования, консервативное лечение при необходимости);

- непосредственно хирургическое вмешательство;

- восстановительный период после операции.

Подробнее рассмотреть каждый из этапов можно на примере эндоскопического удаления грыжи диска позвоночника, так как эта операция широко применяется и хорошо себя зарекомендовала.

Подготовка к операции

Перед эндоскопической операцией врач проводит осмотр пациента, анализирует предыдущее лечение. Операция назначается только в том случае, если консервативная терапия проводилась в адекватном объеме в течение четырех месяцев и не принесла результата. Также перед операцией может потребоваться проведение МРТ позвоночника с продольными срезами. Врач оценивает результаты обследования, обсуждает с пациентом возможные исходы. Если операция проводится под общим наркозом, то пациент также встречается с анестезиологом.

Проведение операции

Во время операции пациент находится в положении на боку или на животе. С помощью небольшого надреза хирург формирует канал для доступа к грыже. При этом ткани обычно не разрезаются, а аккуратно раздвигаются, в результате ускоряется восстановление после операции. В созданный канал вводится специальный эндоскоп, который позволяет хирургу увидеть область операции и аккуратно удалить все, что привело к сдавлению нервного корешка. После удаления хирург извлекает все инструменты и накладывает небольшой внутрикожный шов на место разреза. Процедура длится около часа.

Восстановление после операции

Обычно через два часа после эндоскопической операции пациенту разрешают вставать, а если все прошло хорошо, то уже через 12-24 часа выписывают домой. В некоторых случаях хирург может назначить прием нестероидных противовоспалительных средств. Также необходимо избегать нагрузок, в частности наклонов и поворотов, особенно в первые недели после процедуры.

Благодаря современным малоинвазивным операциям пациенты могут избавиться от проблем, вызванных грыжей диска, и быстрее вернуться к обычной жизни. К сожалению, даже самые современные методы не дают 100%-ной гарантии излечения. Также бывают случаи рецидива грыж, особенно при несоблюдении рекомендаций специалиста. Поэтому для успешного лечения очень важно взвешенно выбирать врача и тип операции.

Вся информация, касающаяся медицины и здоровья, представлена исключительно в

ознакомительных целях и не является поводом для самодиагностики или самолечения.

Источник