Суставы и полусуставы позвоночника

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Анатомия: Соединения между позвонками

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными – синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения – диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения – синхондрозы или симфизы.

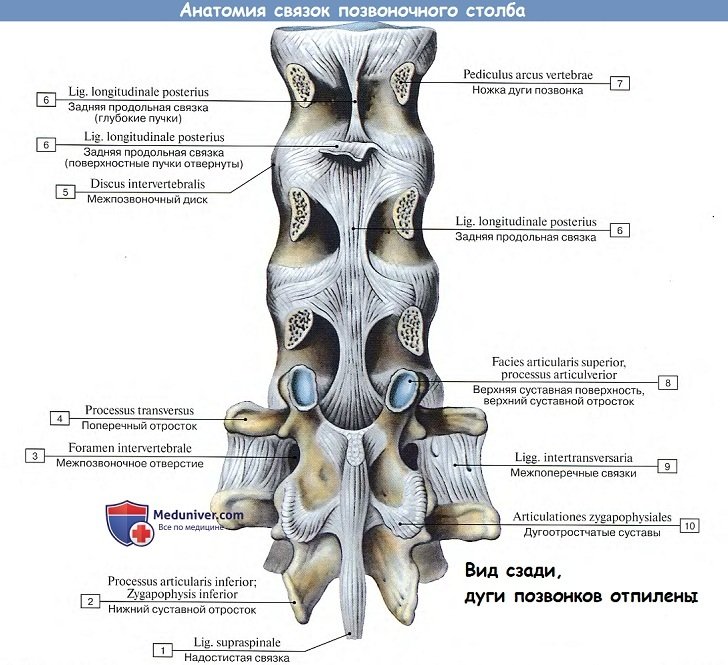

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

Соединения тел позвонков

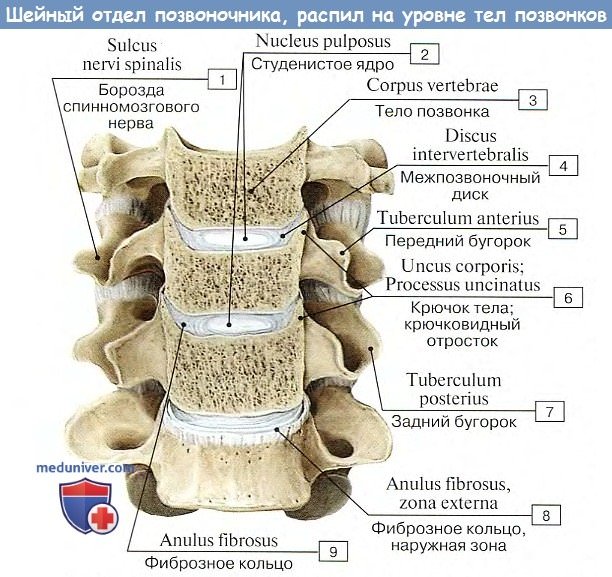

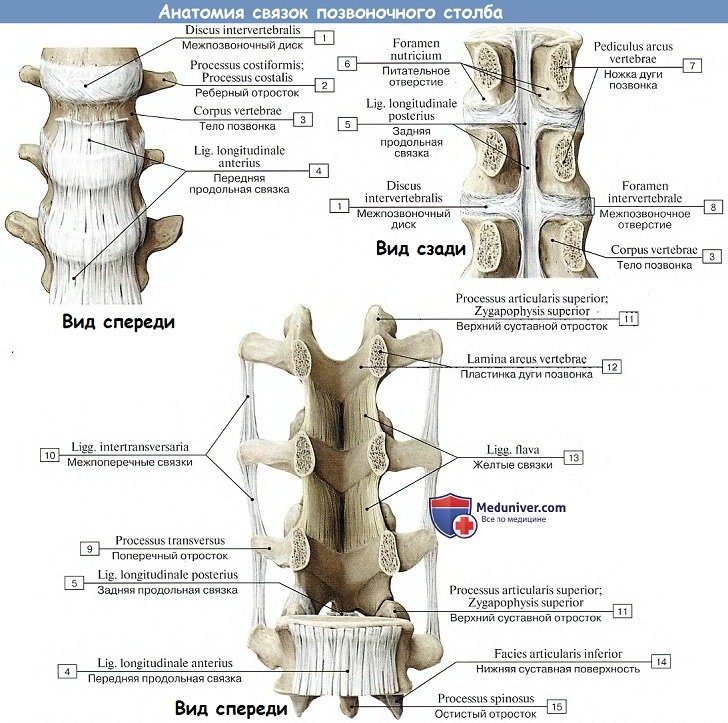

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

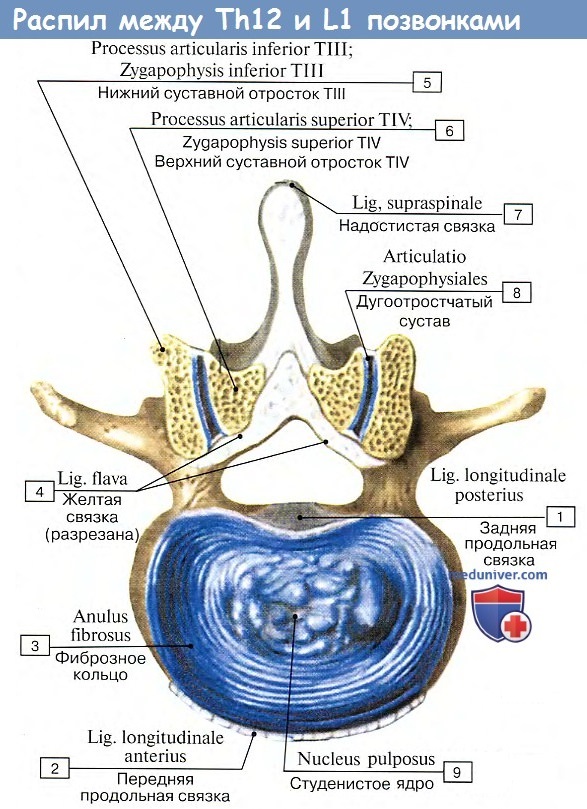

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

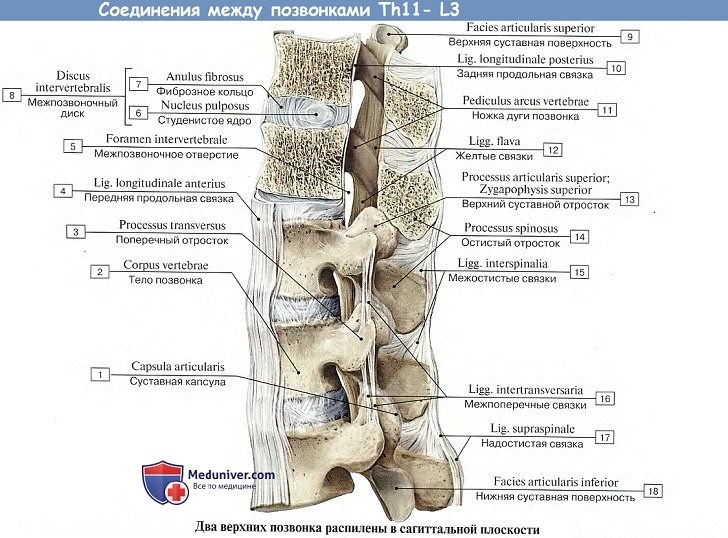

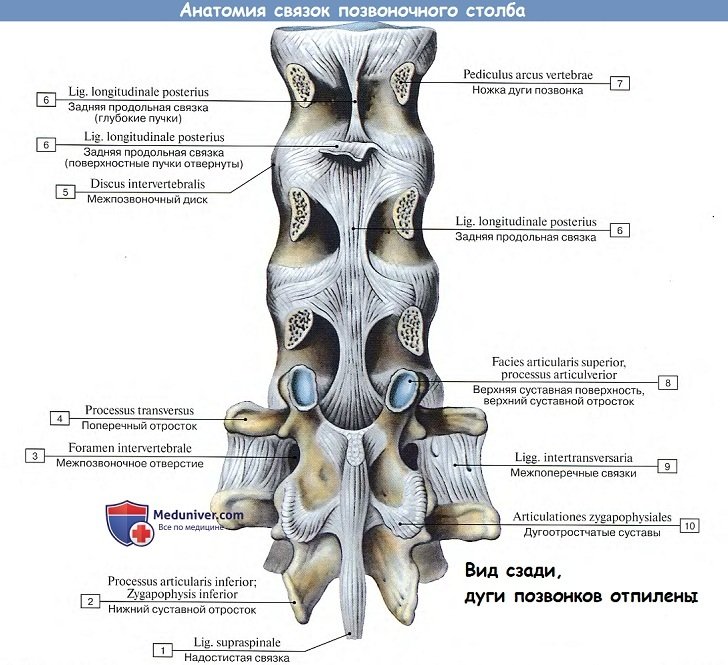

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

Дополнительно: Анатомия межпозвоночного диска на рисунке

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками – дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово – копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация – от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

Учебное видео анатомии суставов, связок позвонков (соединения позвоночника)

– Также рекомендуем “Соединение позвоночного столба с черепом”

Источник

Оглавление темы “Общая артрология.”:

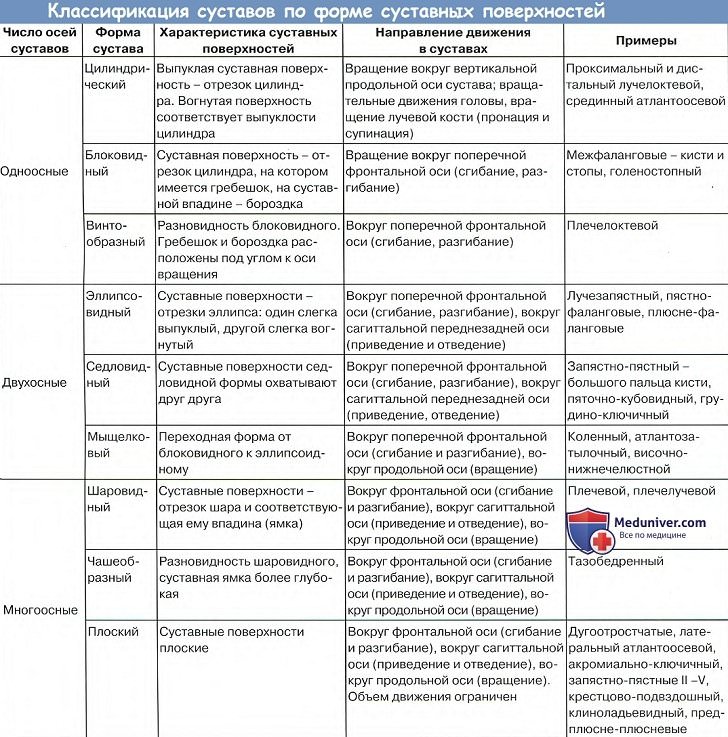

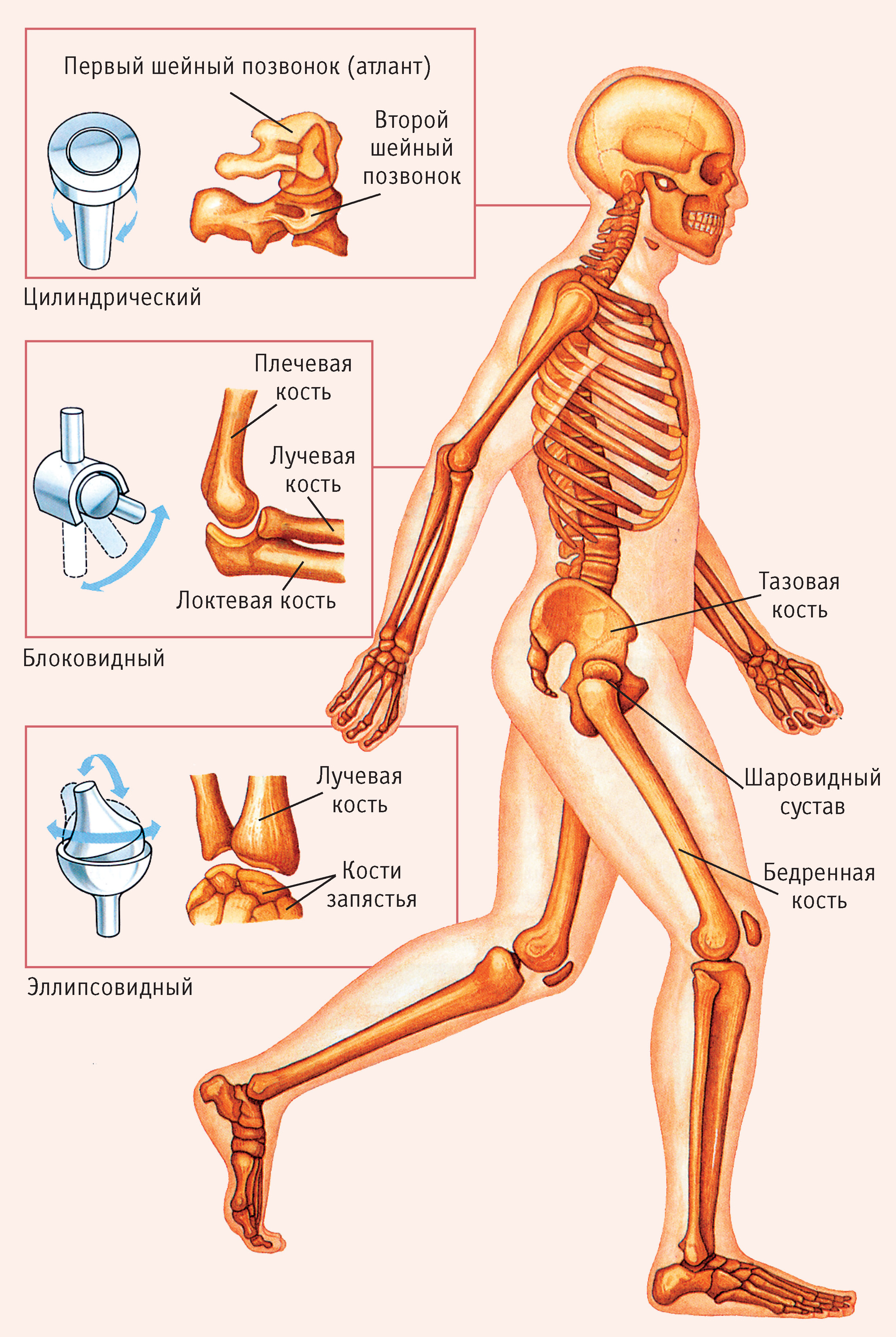

Классификация суставов и их общая характеристикаКлассификацию суставов можно проводить по следующим принципам: По числу суставных поверхностей различают: По форме и по функции классификация проводится следующим образом. В противоположность этому шаровидная форма головки дает возможность производить вращение вокруг множества осей, совпадающих с радиусами шара (шаровидный сустав). Здесь мы видим проявление диалектического принципа единства формы и функции.

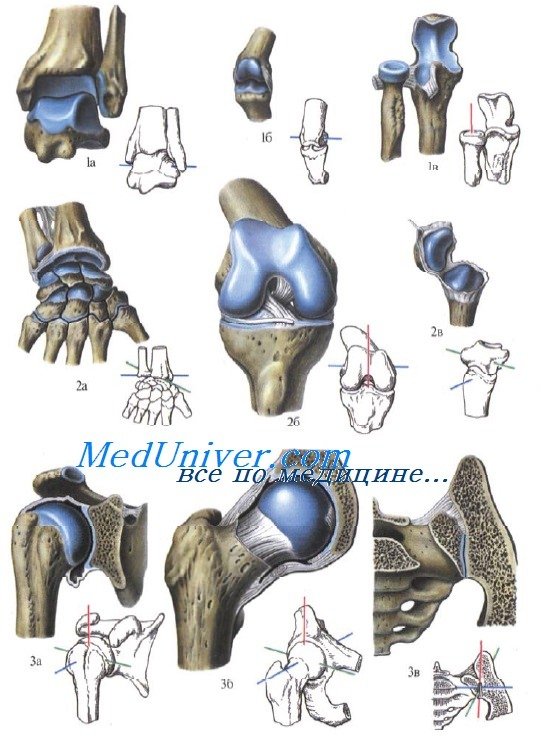

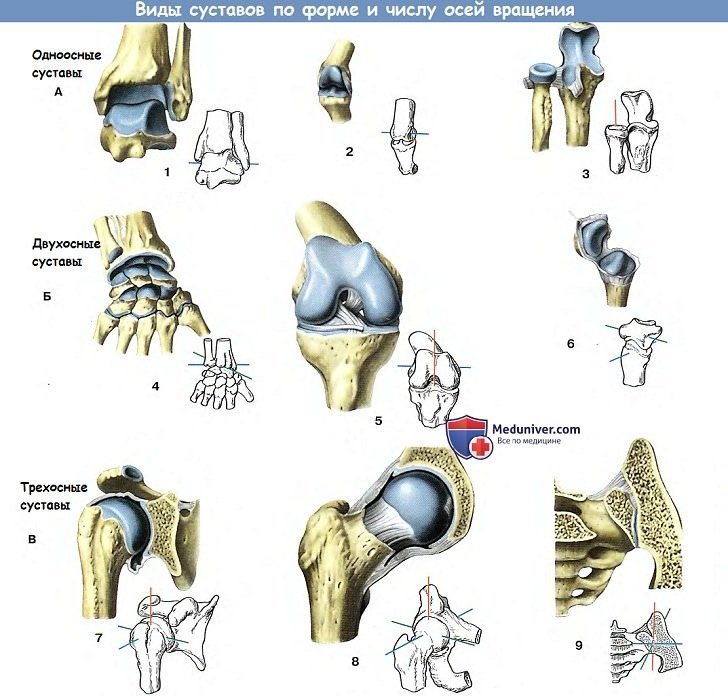

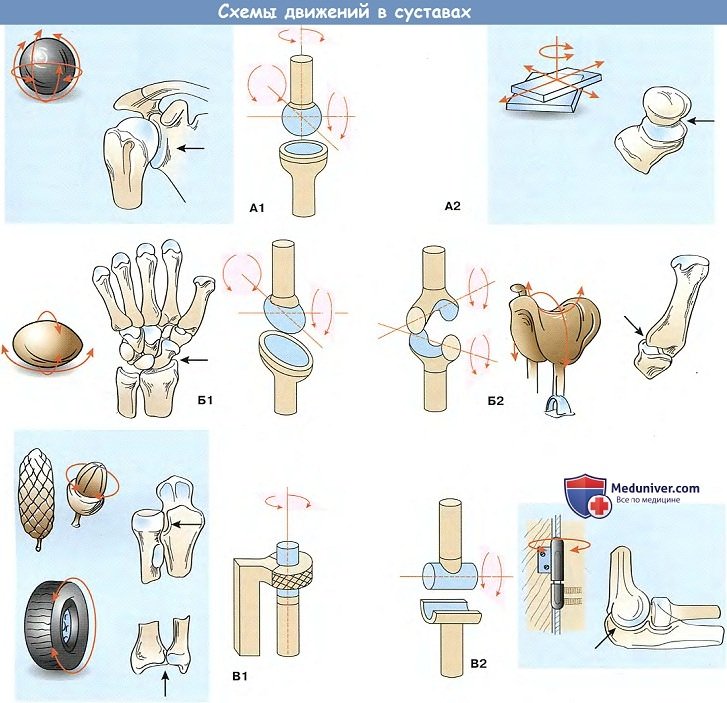

На рисунке представлены: Двуосные суставы: 2a – эллипсовидный лучезапястный сустав, articulatio radiocarpea ellipsoidea; Трехосные суставы: 3a – шаровидный плечевой сустав (articulatio humeri – articulatio spheroidea); I. Одноосные суставы1. Цилиндрический сустав, art. trochoidea. Цилиндрическая суставная поверхность, ось которой располагается вертикально, параллельно длинной оси сочленяющихся костей или вертикальной оси тела, обеспечивает движение вокруг одной вертикальной оси – вращение, rotatio; такой сустав называют также вращательным. 2. Блоковидный сустав, ginglymus (пример – межфаланговые сочленения пальцев). Блоковидная суставная поверхность его представляет собой поперечно лежащий цилиндр, длинная ось которого лежит поперечно, во фронтальной плоскости, перпендикулярно длинной оси сочленяющихся костей; поэтому движения в блоковидном суставе совершаются вокруг этой фронтальной оси (сгибание и разгибание). Направляющие бороздка и гребешок, имеющиеся на сочленовных поверхностях, устраняют возможность бокового соскальзывания и способствуют движению вокруг одной оси. II. Двухосные суставы1. Эллипсовидный сустав, articulatio ellipsoidea (пример – лучезапястный сустав). Сочленовные поверхности представляют отрезки эллипса: одна из них выпуклая, овальной формы с неодинаковой кривизной в двух направлениях, другая соответственно вогнутая. Они обеспечивают движения вокруг 2 горизонтальных осей, перпендикулярных друг другу: вокруг фронтальной – сгибание и разгибание и вокруг сагиттальной – отведение и приведение. 2. Мыщелковый сустав, articulatio condylaris (пример – коленный сустав). Мыщелковый сустав можно рассматривать как разновидность эллипсовидного, представляющую переходную форму от блоковидного сустава к эллипсовидному. Поэтому основной осью вращения у него будет фронтальная. От блоковидного мыщелковый сустав отличается тем, что имеется большая разница в величине и форме между сочленяющимися поверхностями. Вследствие этого в отличие от блоковидного в мыщелковом суставе возможны движения вокруг двух осей. От эллипсовидного сустава он отличается числом суставных головок. Мыщелковые суставы имеют всегда два мыщелка, расположенных более или менее сагиттально, которые или находятся в одной капсуле (например, два мыщелка бедренной кости, участвующие в коленном суставе), или располагаются в разных суставных капсулах, как в атлантозатылочном сочленении. Поскольку в мыщелковом суставе головки не имеют правильной конфигурации эллипса, вторая ось не обязательно будет горизонтальной, как это характерно для типичного эллипсовидного сустава; она может быть и вертикальной (коленный сустав). Если мыщелки расположены в разных суставных капсулах, то такой мыщелковый сустав близок по функции к эллипсовидному (атлантозатылочное сочленение). Если же мыщелки сближены и находятся в одной капсуле, как, например, в коленном суставе, то суставная головка в целом напоминает лежачий цилиндр (блок), рассеченный посередине (пространство между мыщелками). В этом случае мыщелковый сустав по функции будет ближе к блоковидному. 3. Седловидный сустав, art. sellaris (пример – запястно-пястное сочленение I пальца). III. Многоосные суставы1. Шаровидные. Шаровидный сустав, art. spheroidea (пример – плечевой сустав). Одна из суставных поверхностей образует выпуклую, шаровидной формы головку, другая – соответственно вогнутую суставную впадину. Теоретически движение может совершаться вокруг множества осей, соответствующих радиусам шара, но практически среди них обыкновенно различают три главные оси, перпендикулярные друг другу и пересекающиеся в центре головки: Шаровидный сустав – самый свободный из всех суставов. Так как величина движения зависит от разности площадей суставных поверхностей, то суставная ямка в таком суставе мала сравнительно с величиной головки. Вспомогательных связок у типичных шаровидных суставов мало, что определяет свободу их движений. Разновидность шаровидного сочленения – чашеобразный сустав, art. cotylica (cotyle, греч. – чаша). Суставная впадина его глубока и охватывает большую часть головки. Вследствие этого движения в таком суставе менее свободны, чем в типичном шаровидном суставе; образец чашеобразного сустава мы имеем в тазобедренном суставе, где такое устройство способствует большей устойчивости сустава.

2. Плоские суставы, art. plana (пример – artt. intervertebrales), имеют почти плоские суставные поверхности. Их можно рассматривать как поверхности шара с очень большим радиусом, поэтому движения в них совершаются вокруг всех трех осей, но объем движений вследствие незначительной разности площадей суставных поверхностей небольшой. Тугие суставы – амфиартрозыПод этим названием выделяется группа сочленений с различной формой суставных поверхностей, но сходных по другим признакам: они имеют короткую, туго натянутую суставную капсулу и очень крепкий, нерастягивающийся вспомогательный аппарат, в частности короткие укрепляющие связки (пример – крестцово-подвздошный сустав). Вследствие этого суставные поверхности тесно соприкасаются друг с другом, что резко ограничивает движения. Такие малоподвижные сочленения и называют тугими суставами – амфиартрозами (BNA). Тугие суставы смягчают толчки и сотрясения между костями. К этим суставам можно отнести также плоские суставы, art. plana, у которых, как отмечалось, плоские суставные поверхности равны по площади. В тугих суставах движения имеют скользящий характер и крайне незначительны.

Видео урок: Классификация суставов. Объем движений в суставахДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь Также рекомендуем “Скелет туловища” |

Источник

Подвижность суставов во многом определяет степень нашего движения, а значит степень свободы. Что представляет собой опорно-двигательный аппарат во всей совокупности костей и соединений?

Попробуем разобраться в этом непростом механизме, где каждая кость занимает определенное место и находится в непосредственной связи с одной или несколькими соседними костями. Исключение составляют так называемые сесамовидные кости, располагающиеся в толще сухожилий мышц (например, надколенник и гороховидная косточка запястья), и подъязычная кость. От характера соединений между костями зависит подвижность частей тела.

Различают непрерывные соединения, формирующие прочные неподвижные или малоподвижные конструкции, прерывные соединения, или суставы, позволяющие костям перемещаться относительно друг друга, а также переходный вид соединений – полусуставы, или симфизы.

Соединительные ткани

Рис. 1. Соединение костей: зубчатый шов, чешуйчатый шов, сустав нижней челюсти, плоский шов, позвонок, межпозвоночный диск, связки

В непрерывных соединениях кости связаны между собой с помощью прослойки соединительной ткани, лишенной каких-либо щелей или полостей. В зависимости от типа соединительной ткани различают фиброзные, хрящевые и костные непрерывные соединения.

К фиброзным соединениям относят многочисленные связки, межкостные перепонки, швы между костями черепа и соединения зубов с челюстями (рис. 1). Связки представляют собой плотные пучки волокон, которые перекидываются от одной кости к другой. Очень много связок в области позвоночника: они располагаются между отдельными позвонками, при движениях позвоночного столба ограничивают чрезмерные наклоны и способствуют возврату в исходное положение. Потеря этими связками эластических свойств в старческом возрасте может привести к формированию горба.

Межкостные перепонки имеют вид пластин, натянутых между костями на значительном протяжении. Они прочно удерживают одну кость возле другой, служат местом прикрепления мышц. Такие перепонки располагаются, например, между длинными трубчатыми костями предплечья и голени.

Швы черепа

Швы черепа – это соединения между костями черепа с помощью тонких прослоек волокнистой соединительной ткани. В зависимости от формы краев костей черепа различают зубчатый, чешуйчатый и плоский швы. Наиболее изящный плоский шов встречается только в области лицевого отдела черепа, а прочный зубчатый шов, похожий на застежку-молнию, – в крыше мозгового отдела. Височная кость, как рыбья чешуя (отсюда и название шва), укреплена на боковой поверхности черепа.

Родничок

У новорожденного ребенка швов не существует, а значительные перепончатые пространства между костями черепа называют родничками. Благодаря наличию родничков форма черепа может меняться во время прохождения плода по родовым путям, что облегчает рождение ребенка. Самый крупный передний, или лобный, родничок располагается в области темени, имеет ромбовидную форму и исчезает только на втором году жизни. Роднички меньших размеров, располагающиеся в затылочной и височной областях черепа, закрываются на 2–3-й месяц после рождения. Формирование швов заканчивается к 3–5 годам жизни. После 30 лет швы между костями черепа начинают зарастать (окостеневать), что связано с отложением в них солей кальция. У мужчин этот процесс происходит несколько раньше, чем у женщин. В старости череп человека становится гладким, границы между костями фактически неразличимы.

Зубы

Зубы укреплены в ячейках (альвеолах) челюстей с помощью, так называемого периодонта – пучков крепких волокон, связывающих корень зуба с поверхностью альвеолы. Такой вид соединения специалисты называют вколачиванием, обращая внимание, однако, на некоторое анатомическое несоответствие: ведь зубы вырастают изнутри челюсти, а не вколачиваются в нее извне!

Межпозвонковые диски

Непрерывные соединения костей с помощью хрящевой ткани отличаются прочностью, упругостью и малой подвижностью, степень которой зависит от толщины хрящевой прослойки. К такому виду соединений относятся, например, межпозвоночные диски (см. рис. 1), толщина которых в поясничном, наиболее подвижном, отделе позвоночного столба достигает 10–12 мм. В центре диска располагается упругое студенистое ядро, которое окружено крепким фиброзным кольцом. Ядро сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться, поэтому пружинит и амортизирует толчки, как буфер. При чрезмерных нагрузках и травмах межпозвоночные диски могут деформироваться, смещаться, в результате подвижность и амортизационные свойства позвоночника нарушаются. С возрастом, при нарушении обмена веществ может происходить обызвествление межпозвоночных дисков и связок, образование костных наростов на позвонках. Этот процесс, именуемый остеохондрозом, также приводит к ограничению подвижности позвоночного столба.

Непрерывные хрящевые соединения

Многие непрерывные хрящевые соединения между костями имеются лишь в детстве. С возрастом они окостеневают и превращаются в непрерывные костные соединения. Примером может служить сращение крестцовых позвонков в единую кость – крестец, происходящее в 17–25 лет. Образование некоторых костей черепа (например, затылочной, височной) из нескольких отдельных частей наблюдается в возрасте от 1 года до 6 лет. Наконец, срастание концов трубчатых костей с их средней частью в период от 17 до 21 года у женщин и от 19 до 23 лет у мужчин обусловливает завершение ростовых процессов.

Суставы и полусуставы

Рис. 2. Строение сустава: суставная капсула, кость, суставной хрящ, синовиальная жидкость, синовиальная мембрана

Полусуставы также представляют собой хрящевые соединения между костями. Но в этом случае в толще хряща имеется небольшая щелевидная полость, заполненная жидкостью, что увеличивает подвижность соединения. Полусуставом является лобковый симфиз – соединение двух тазовых костей между собой спереди. Возможность незначительного расхождения тазовых костей в области симфиза важна для женщин в процессе родов.

Подвижными соединениями между костями являются суставы. Они представляют собой прерывные соединения, у которых всегда имеется щелевидное пространство между соединяющимися костями. Помимо щелевидной суставной полости в каждом суставе различают суставные поверхности сочленяющихся костей и суставную капсулу, окружающую его со всех сторон (рис. 2).

Суставная капсула и суставной хрящ

Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты слоем гладкого суставного хряща толщиной от 0,2 до 6 мм, который уменьшает трение между движущимися костями. Чем больше нагрузка, тем толще суставной хрящ. Поскольку хрящ не имеет сосудов, в его питании основную роль играет синовиальная жидкость, заполняющая полость сустава.

Синовиальная мембрана

Суставная капсула окружает суставную полость и прирастает к костям по краю их суставных поверхностей или немного отступя от него. Суставная капсула состоит из двух слоев: наружного – плотной фиброзной мембраны и внутреннего – тонкой синовиальной мембраны. Именно синовиальная мембрана выделяет в полость сустава прозрачную тягучую синовиальную жидкость – своеобразную смазку, облегчающую скольжение сочленяющихся костей. Синовиальная мембрана может образовывать различные выросты: складки внутри сустава, служащие для амортизации при движении, а также выпячивания за пределы суставной капсулы, называемые сумками (бурсы). Располагаясь вокруг сустава в виде мягких прокладок под сухожилиями мышц, сумки уменьшают трение сухожилий о кость при движениях в суставе. Вследствие ушибов может развиться воспаление сумки – бурсит. При этом сумки (и область сустава) разбухают за счет увеличение объема заполняющей их жидкости.

Диски и мениски

Полость сустава имеет щелевидную форму благодаря плотному соприкосновению суставных хрящей и отрицательному давлению внутри сустава. Для увеличения подобия соприкасающихся поверхностей в полости суставов могут располагаться дополнительные хрящевые прокладки: диски и мениски (пластинки полулунной формы). Они выполняют амортизационную функцию и содействуют разнообразию движений в суставе. Например, в коленном суставе имеются два мениска, а в суставах нижней челюсти – диски.

Связки

Удержанию костей в сочленовном состоянии способствуют сокращения мышц, окружающих сустав. Этому также служат связки, которые могут располагаться в полости сустава (как, например, крепкие крестообразные связки коленного сустава) или поверх его капсулы. Связки укрепляют капсулу сустава, направляют и ограничивают движения. В результате травмы, неудачного движения может произойти растяжение и даже разрыв связок, следствием чего бывает смещение костей в суставе – вывих.

Простые и сложные суставы

Рис. 3. Формы суставов: атлант (первый шейный позвонок), второй шейный позвонок, цилиндрический сустав, плечевая кость, локтевая кость, лучевая кость, блоковидный сустав, лучевая кость, кость запястья, эллипсовидный сустав, тазовая кость, шаровидный сустав, бедренная кость

Если в суставе соединены две кости, то его называют простым суставом. В сложных суставах сочленяются несколько костей (например, в локтевом – три кости). В тех случаях, когда движения в двух самостоятельных суставах происходят одновременно (правый и левый суставы нижней челюсти), говорят о комбинированном суставе.

Для характеристики движений в суставах пользуются тремя условными взаимно перпендикулярными осями, вокруг которых и совершаются движения. По числу осей различают многоосные суставы, в которых движения происходят вокруг всех трех осей трехмерного пространства, а также двухосные и одноосные суставы. Характер и размах движений в суставе зависят от особенностей его строения, прежде всего от формы суставных поверхностей костей. Рельеф суставных поверхностей сравнивают с геометрическими телами, поэтому различают шаровидные (многоосные), эллипсовидные (двухосные), цилиндрические и блоковидные (одноосные), плоские и другие суставы (рис. 3).

Одним из наиболее подвижных является шаровидный по форме плечевой сустав (рис. 4), в котором круглая головка плечевой кости сочленяется с суставной впадиной лопатки. Движения руки в плечевом суставе возможны вокруг всех осей. В плоских суставах (например, между крестцом и тазовыми костями) подвижность, напротив, крайне мала.

Мышцы

Суставы формируются под влиянием деятельности мышц, и их строение тесно взаимосвязано с функцией. Этот закон действует и в процессе эволюции, и в течение индивидуального развития организма. Примером являются особенности скелета верхней и нижней конечностей человека, который в обоих случаях имеет общий план строения, но отличается тонкой организацией костей и их соединений.

В скелете конечностей выделяют пояс (плечевой и тазовый) и свободную конечность, включающую три части: плечо, предплечье и кисть у верхней конечности; бедро, голень и стопу у нижней. Различия в строении скелета конечностей обусловлены их разными функциями. Верхняя конечность – это орган труда, приспособленный к выполнению разнообразных и точных движений. Поэтому кости верхней конечности относительно меньших размеров и соединены между собой и с туловищем очень подвижными соединениями. Нижняя конечность у человека предназначена для опоры тела и перемещения его в пространстве. Кости нижней конечности массивны, прочны, а суставы имеют плотные капсулы, мощный связочный аппарат, что ограничивает размах движений.

Кисть и стопа

Рис. 4. Плечевой сустав (шаровидный): лопатка, плечевая кость

Главные различия наблюдаются в строении кисти и стопы. Среди суставов кисти много подвижных соединений, вследствие чего можно осуществлять разнообразные тонкие движения. Особенно важны суставы большого пальца, за счет которых возможно противопоставление большого пальца кисти всем другим, что способствует захвату предметов. Такого развития суставы кисти достигают только у человека! Стопа несет на себе всю тяжесть человеческого тела. Благодаря сводчатому строению она обладает рессорными свойствами. Уплощение сводов стопы (плоскостопие) приводит к быстрой утомляемости при ходьбе.

Подвижность суставов увеличивается под влиянием тренировки – вспомните поразительную ловкость спортсменов и цирковых акробатов. Но даже обычные люди должны больше двигаться, чтобы сохранять хорошую подвижность суставов. У детей суставы, как правило, более подвижны, чем у взрослых и особенно пожилых людей. Связано это со снижением с возрастом эластичности связочного аппарата, стиранием суставного хряща и другими причинами.

Главный лекарь – движение

Ограничение подвижности и боли при движениях в суставе могут быть связаны с постепенным разрушением суставного хряща и нарушением выработки синовиальной жидкости. Суставной хрящ при этом постепенно истончается, трескается, количество смазки становится недостаточным – в результате объем движений в суставе снижается. Чтобы этого не произошло, следует вести подвижный здоровый образ жизни, правильно питаться, а в случае необходимости – строго выполнять предписания врача, ведь жизнь – это движение, а движение невозможно без четкой работы опорно-двигательного аппарата.

Автор: Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН

Источник