Сосцевидный отросток в позвоночнике

Сосцевидный отросток [processus mastoideus (PNA, BNA), processus mastoides (JNA)] — задненаружная часть височной кости. Сосцевидный отросток служит местом прикрепления к височной кости грудино-ключично-сосцевидной мышцы, поддерживающей голову в равновесии при вертикальном положении тела.

Анатомия

Сосцевидный отросток входит в состав каменистой части (pars petrosa) височной кости и располагается кзади от барабанной (pars tympanica) и чешуйчатой (pars squamosa) ее частей.

Рис. 1. Макропрепарат височной кости: 1 — сосцевидное отверстие; 2 — сосцевидная вырезка; 3 — сосцевидный отросток; 4 — надпроходная ость; 5 — шиловидный отросток.

Рис. 2. Схематическое изображение сосцевидного отростка на разрезе при пневматическом (а) и склеротическом (б) типах строения: 1 — ячейки сосцевидного отростка; 2 — сосцевидная пещера; 3 — вход в сосцевидную пещеру; 4 — барабанная полость.

Он обращен верхушкой вниз, кпереди и слегка внутрь (рис. 1), имеет удлиненную или укороченную форму. Длина его у взрослых в среднем 32 мм, ширина 27 мм. Наружная поверхность выпуклая, обращена к мягким тканям головы, внутренняя — вогнутая, соприкасается с оболочками головного мозга. На внутренней поверхности находится борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei), к-рая соединяется с наружной поверхностью черепа сосцевидным отверстием (foramen mastoideum). В задней части С. о. располагается сосцевидная вырезка (incisura mastoidea), за ней — борозда затылочной артерии (sulcus а. occipitalis). С. о. покрыт слоем компактного костного вещества, глубже находится губчатое костное вещество, имеющее ячейки (cellulae mastoi-deae), представляющие собой отделенные костными перекладинами воздушные полости — пневматический тип строения (рис. 2, а). Кроме того, встречаются С. о., образованные преимущественно губчатым веществом с недостаточным развитием ячеек — спонгиозный тип строения, а также компактным веществом — склеротический тип строения (рис. 2, б). Размеры ячеек при пневматическом типе строения увеличиваются по направлению спереди назад, самые крупные ячейки располагаются по периферии С. о. Общая площадь ячеек может достигать 30 см2. В среднем у здоровых людей она составляет 12,1 — 12,7 см2 при объеме 8,7—12,2 см3. Степень пневматизации С. о. определяется ростом и физическим развитием человека, наследственными факторами, а также зависит от воспалительных изменений в С. о. и прилежащих областях. Так, при хроническом воспалении слизистой оболочки барабанной полости площадь ячеек уменьшается до 3,8—4,4 см2, а объем — до 2,6—3,5 см3.

Самая крупная ячейка С. о.— сосцевидная пещера (antrum mastoide-um) — располагается в его передневерхней части, выступая за пределы С. о. кпереди и вверх. Она сообщается с барабанной полостью через вход в пещеру (aditus ad antrum), расположенный на сосцевидной стенке — задней стенке барабанной полости. Глубина залегания сосцевидной пещеры в толще С. о. составляет 8—20 мм. Сосцевидная пещера проецируется над наружным слуховым проходом, проекция нижней ее части находится между проекциями сигмовидного синуса сзади и нижней трети канала лицевого нерва спереди. Проекция сосцевидной пещеры на латеральную поверхность С. о. может иметь овальную, круглую, крючковидную, треугольную или неправильную форму.

В первые месяцы после рождения Сосцевидный отросток имеет вид бугорка. Характерную форму С. о. приобретает на третьем году жизни (в связи с развитием грудино-ключично-сосцевидной мышцы), а в дальнейшем происходит только увеличение его размеров. Пневматизация С. о. начинается еще в последние месяцы внутриутробного развития. Площадь ячеек С. о. интенсивно нарастает до 8— 10 лет, затем их размеры стабилизируются. Слизистую оболочку, выстилающую ячейки С. о., иннервирует барабанное сплетение (plexus tympanicus).

Кровоснабжение С. о. обеспечивают средняя менингеальная артерия (a. meningea media) и шилосос-цевидная артерия (a. stylomastoi-dea). Венозная кровь оттекает в сигмовидный синус (sinus sigmoideus) и верхний каменистый синус (sinus petrosus superior). Лимфоотток происходит в лимф, узлы головы и шеи.

Методы исследования

Рис. 3. Рентгенограммы сосцевидного отростка в норме при пневматическом (а) и склеротическом (б) типах строения (правая боковая проекция по Шюллеру): 1 — наружный и внутренний слуховые проходы; 2 — головка нижней челюсти; 3 — суставная впадина височно-нижнечелюстного сустава; 4 — верхушечные ячейки; 5 — периантральные ячейки; 6 — ячейки чешуи височной кости.

Основное значение при исследовании С. о. имеют рентгенологические методы, включающие рентгенографию в боковой проекции по Шюллеру (см. Среднее ухо) и томографию (см.). На рентгенограммах определяются наружный и внутренний слуховые проходы, височно-нижнечелюстной сустав (см.); кзади и кверху от них располагается С. о., в к-ром различают группы периантральных, угловых, верхушечных, перисинуозных ячеек, ячейки чешуи и др. (рис. 3). Снимок позволяет определить тип строения С. о., оценить воздушность ячеек и состояние перегородок между ними, положение сигмовидного синуса, ширину сосцевидного отверстия и помогает в диагностике заболеваний и повреждений.

Патология

Патология Сосцевидного отростка включает пороки развития, повреждения, заболевания и опухоли.

Пороки развития. Локальные пороки развития С. о. не описаны. При выраженной гипоплазии или дисплазии наружного и среднего уха выявляется также недоразвитие С. о. и значительное снижение степени его пневматизации, не требующие лечения.

Повреждения С. о. в мирное время встречаются очень редко, в основном при тяжелых комбинированных травмах черепа (см. Черепно-мозговая травма), лечение к-рых осуществляется, как правило, в нейрохирургических стационарах с участием оториноларинголога.

Заболевания. С. о., являясь частью среднего уха (см.), как правило, вовлекается в процесс при его воспалении (см. Отит). Воспаление тканей С. о. называется мастоидитом (см.). При этом воспалительный процесс может локализоваться преимущественно в барабанной полости или в сосцевидной пещере вследствие задержки эвакуации патологического содержимого (см. Антрит). В воспалительный процесс могут вовлекаться воздушные полости всей височной кости или отдельных ее частей — развивается петрозит (см.), зигоматицит (см.) и др. В наст. время в связи с широким применением антибиотиков, сульфаниламидов и других лекарственных средств и с изменением характера патогенной флоры среднего уха, общей и местной реактивности организма мастоидит чаще протекает в стертой форме. При гнойном мастоидите в случае отсутствия естественного дренажа необходимо срочное оперативное вмешательство, заключающееся в создании хорошего оттока патол. содержимого из полости сосцевидной пещеры и других воздушных полостей С. о. Для этого применяют антротомию (см. Мастоидит), а также в связи со значительной травматичностью этой операции антропункцию (см.) и антродренаж. Для осуществления антродренажа с помощью эндоаурального подхода обнажают задневерхнюю стенку костного отдела наружного слухового прохода, по рентгенограмме рассчитывают необходимый угол и специальной дрелью в височной кости, до сосцевидной пещеры, просверливают отверстие диаметром не более 4 мм. В это отверстие вставляют дренажную трубку для промывания и введения лекарственных средств в сосцевидную пещеру и барабанную полость.

Опухоли Сосцевидного отростка и покрывающих его мягких тканей обнаруживают крайне редко, среди них встречаются фибромы (см.), хондромы (см.), невриномы (см.), остеомы (см.). Злокачественные опухоли С. о. — рак (см.), саркома (см.) — чаще всего локализуются в среднем ухе или прорастают из наружного уха. При рентгенографии определяется неравномерное, различной протяженности затемнение воздушных полостей с деструкцией межклеточных перегородок и замыкательных корковых пластинок С. о.

Лечение оперативное. Прогноз зависит от характера опухоли.

Библиография: Земцов Г. М. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний среднего уха, М., 1965; Левин Л. Т. Хирургические болезни уха, кн. 1, с. 197, М.— Л., 1936; Многотомное руководство по оториноларингологии, под ред. А. Г. Лихачева, т. 1, с. 137, М., 1960; Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека, т. 1, с. 71, М., 1978; Biedermann F. u. a. Standardi-sierungsempfehlimgen zur Rontgendiagnostik des Schlafenbeins, Radiol, diagn. (BerL), Bd 19, S. 419, 1978; Gray’s anatomy, ed. by D. V. Davies, L., 1967; Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und Klinik, hrsg. v. J. Berendes u. a., Bd 5—6, Stuttgart, 1979—1980.

С. H. Лапченко (патология), Б. А. Никитюк (ан.), Т. Ф. Ростовцева (мет. иссл.).

Источник

Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

Для проведения хирургических вмешательств на позвоночнике крайне важным условием является доскональное знание анатомии и биомеханики. Шейный отдел позвоночника — это часть осевого скелета шеи. Особенности строения шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, а именно — позвонков С3-С7, уникальны и играют важную роль как в физиологии и патофизиологии данной анатомической области, так и в осуществлении доступа при хирургическом лечении. В этой статье описаны основные детали анатомии и биомеханики этой важной части шейного отдела позвоночника.

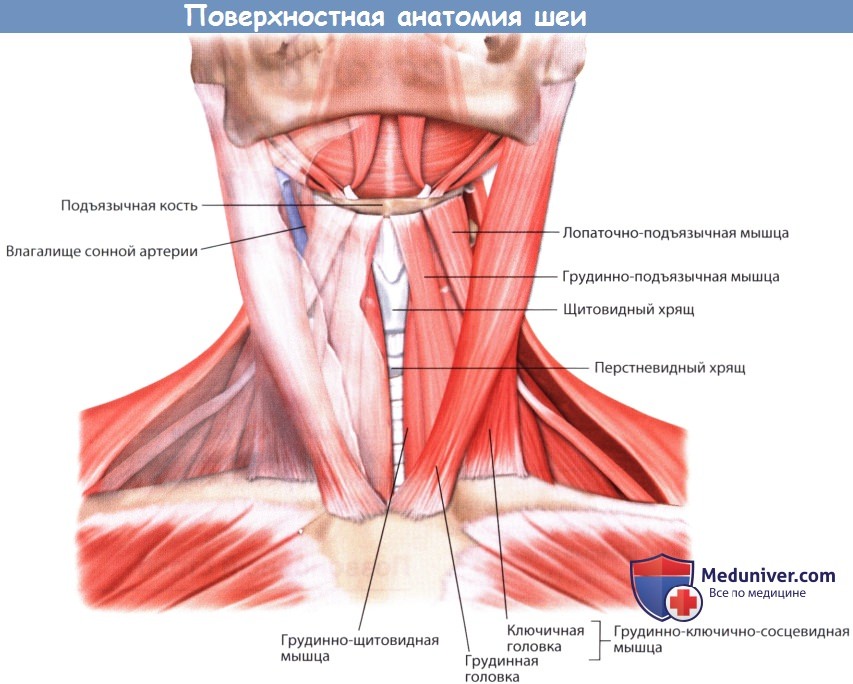

а) Анатомия поверхностных структур шейного отдела позвоночника среднего и нижнего сегментов. Осмотр и пальпация поверхности шеи позволяют получить большой объем информации. Знание анатомии поверхностных структур помогает хирургу при выборе места разреза кожи, от расположения которого зависит возможность доступа к тем или иным позвонкам.

Верхней границей шеи являются нижняя челюсть и сосцевидный отросток, нижней границей — ключицы и рукоятка грудины. Стоит отметить, что обычно выше уровня рукоятки грудины лежат и позвонки Т1 и Т2 из-за наклона первого ребра в передненижнем направлении.

На передней поверхности шеи располагается множество пальпируемых структур, помогающих ориентироваться в уровнях позвонков. Подъязычная кость расположена на уровне позвонка С3, щитовидный хрящ — на уровне позвонка С4, а перстневидный хрящ — на уровне позвонка С6. Также на уровне позвонка С6 расположен сонный бугорок, или бугорок Шассеньяка (Chassaignac), представляющий собой передний бугорок поперечного отростка позвонка С6, который отделяет сонную артерию от позвоночной артерии. В клиническом аспекте, к сонному бугорку может быть прижата сонная артерия при таких состояниях, как наджелудочковая тахикардия.

На задней поверхности шеи определяется хорошо выраженный выступ, соответствующий пальпируемому остистому отростку позвонка С7 или, в редких случаях, позвонков С6 или Т1.

Поверхностная анатомия шеи.

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца, подъязычная кость, щитовидный хрящ и перстневидный хрящ легко определяются при визуальном осмотре кожных покровов и поверхностной пальпации.

Подъязычная кость примерно соответствует уровню позвонка С3, щитовидный хрящ—уровню позвонка С4, а перстневидный хрящ — уровню позвонка С6.

Влагалище сонной артерии расположено медиальнее и глубже грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

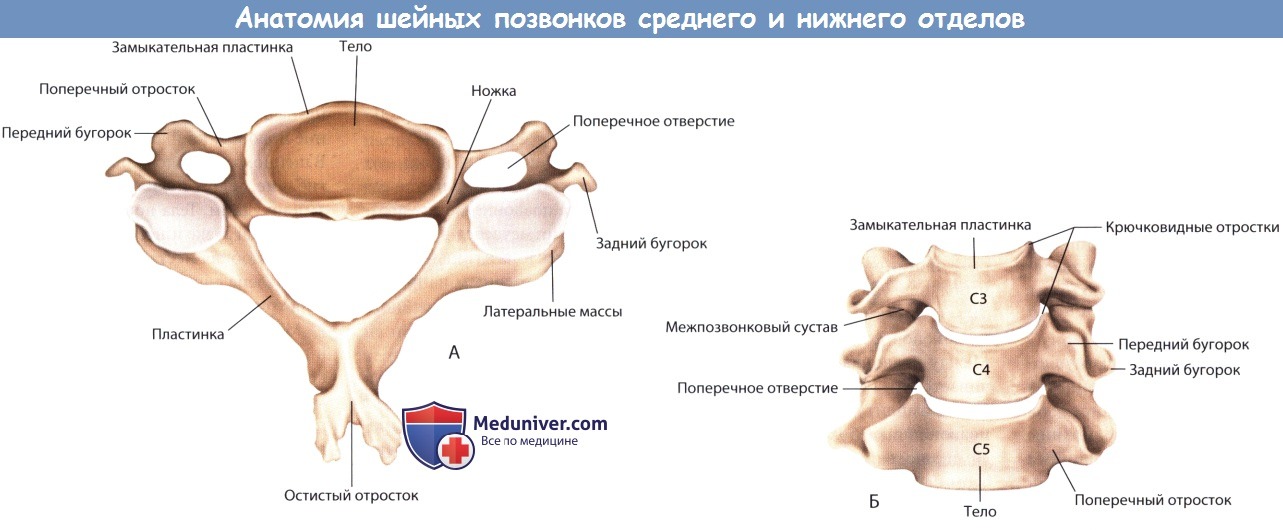

б) Позвоночный столб. В норме, каждый из пяти шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, состоит из тела, ножек дуги, латеральных масс, пластинки дуги и остистого отростка. Позвонки являются подвижными структурами, соединенными между собой спереди межпозвонковым диском, формирующим передний сустав, а сзади — посредством парных суставных отростков.

Главной задачей шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, как и позвоночного столба в целом, является противостояние сжимающей силе; сжимающая сила возрастает в нисходящем направлении. Нормальным является изгиб шейного отдела позвоночника в виде неглубокого лордоза с кривизной 16-25°, который продолжается от зубного отростка до позвонка Т2. Уровни, обеспечивающие максимальную амплитуду сгибания-разгибания — С4-С5 и С5-С6, тогда как наибольшую амплитуду бокового сгибания обеспечивают суставы С2-СЗ, С3-С4 и С4-С5. Наименее подвижным сегментом является уровень С7-Т1.

1. Тело позвонка. Тело позвонка является несущим осевую нагрузку элементом позвоночного столба. В плане строения, высота тела позвонка увеличивается по позвоночнику по направлению вниз, исключая шейный позвонок С6, где отмечается обратная зависимость. Тело позвонка С6 может быть короче тел позвонков С5 или С7.

Тело позвонка имеет цилиндрическую форму, выпуклую поверхность спереди, и дугу позвонка, выступающую сзади. Тонкая наружная оболочка, представленная плотной кортикальной пластинкой, окружает пористое губчатое вещество, содержащее костный мозг; таково строение тела позвонка. Кортикальная пластинка состоит из вертикальных перегородок, что усиливает способность противостоять сжимающей силе. Внутреннее губчатое вещество кости построено из костных балок, схожих со столбами. Тела позвонков шире в поперечном, чем в передне-заднем направлении, а их размеры увеличиваются по уровням в нисходящем направлении. Обычно ширина составляет 17-20 мм.

2. Замыкательные пластинки. Замыкательная пластинка тела позвонка — это утолщение кортикальной костной ткани с вогнутой поверхностью, направленной к фиброзно-хрящевому межпозвонковому диску, и тонкий слой хряща толщиной около 1 мм. Замыкательная пластинка наиболее плотная и крепкая по периферии. Хрящевые замыкательные пластинки покрывают сверху и снизу тонким слоем межпозвонковый диск, и отделяют его от костной части замыкательной пластинки. Решетчатая пластинка, состоящая из кальция, соединяет хрящевую и костную части замыкательной пластинки между собой.

Эта поверхность, похожая на сито, обеспечивает осмотическую диффузию и тем самым позволяет питательным веществам проникать в межпозвонковый диск.

3. Крючковидный отросток. Крючковидный отросток — это парный выступ на верхней стороне тела позвонка, придающий ей вогнутую форму во фронтальной плоскости. Отросток вместе с нижней поверхностью вышележащего позвонка формирует унковертебральный сустав, а иногда перекрывает следующий уровень на треть высоты тела позвонка. Унковертебральные суставы играют роль в ограничении бокового сгибания и улучшают соединение позвонков при осевом вращении и боковом сгибании в шейном отделе позвоночника.

В хирургическом аспекте, унковертебральные суставы служат боковой границей при переднем доступе для удаления тела позвонка или межпозвонкового диска, а также помогают определить срединную линию при передней установке шейных пластин.

4. Поперечный отросток. Поперечные отростки шейных позвонков уникальны, потому что имеют поперечное отверстие на уровнях С1-С6. Позвоночная артерия проходит через эти отверстия, которые сформированы боковой поверхностью ножки дуги позвонка, задней поверхностью переднего бугорка и передней поверхностью заднего бугорка.

Кроме того, по выраженной борозде нервного корешка на верхней поверхности выходит нервный корешок соответствующего уровня. Необходимо помнить, что эта борозда находится позади поперечного отверстия.

5. Невральные отверстия. Через невральные, или межпозвонковые, отверстия выходят шейные нервные корешки. В отличие от атланто-затылочного и атланто-осевого уровней, имеющих неполные отверстия, шейные позвонки, лежащие ниже осевого позвонка, имеют полные отверстия с четырьмя четкими стенками. Ножки дуг позвонков образуют верхнюю и нижнюю стенки. Передняя стенка образована телом позвонка сверху и унковертебральным суставом, покрывающим межпозвонковый диск, снизу. Задняя стенка образована капсулой межпозвонкового сустава. Нервные корешки проходят над соответствующей их уровню ножкой дуги позвонка по борозде нервного корешка на поперечном отростке вблизи межпозвонкового диска и унковертебрального сустава.

В связи с близким расположением, дегенерация унковертебрального или межпозвонкового сустава может приводить к стенозу неврального отверстия и сдавлению нервного корешка.

6. Передний и задний бугорки. Передний бугорок начинается от верхней поверхности тела позвонка и выступает в боковом направлении. Он служит местом прикрепления передней лестничной мышцы, длинной мышцы головы, длинной мышцы шеи и передних межпоперечных мышц. Задний бугорок служит местом прикрепления ременной мышцы шеи, длиннейшей мышцы шеи, средней лестничной мышцы, задней лестничной мышцы, подвздошно-реберной мышцы шеи и мышцы, поднимающей лопатку. Задний бугорок начинается от средней части латеральной массы и выступает в переднемедиальном направлении, приближаясь к переднему бугорку.

7. Ножки дуги позвонка. Ножки дуги позвонка — это заднебоковые выступы на теле позвонка. Они соединяют тело позвонка с латеральными массами. В отличие от грудных и поясничных позвонков, у шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, ножки короткие, маленькие и ориентированы в медиальном направлении. Поэтому при установке конструкций часто винты размещают в латеральных массах.

Еще одной отличительной особенностью ножек дуг позвонков данной анатомической области является отхождение ножек от середины тела позвонка между верхней и нижней его частями, что не отмечается в грудном и поясничном отделах. Высота ножек в сагиттальной плоскости возрастает по уровням в нисходящем направлении. Поперечная ширина ножек уменьшается от шейного к среднему грудному отделу позвоночника.

Позвонок среднего или нижнего шейного отдела.

А: Вид сверху. Б: Вид спереди.

8. Позвоночный канал. Задняя вогнутая поверхность тела позвонка формирует переднюю стенку позвоночного канала, имеющего треугольную форму в горизонтальной плоскости. Боковые стенки сформированы медиальной поверхностью ножек, а задняя стенка образована передней стороной пластинки дуги позвонка. В средней и нижней частях шейного отдела позвоночника, передне-задний размер канала уменьшается в нисходящем направлении. На уровне С3 размер составляет примерно 17 мм, тогда как на уровне С7 — около 15 мм.

9. Латеральные массы. Латеральные массы являются цилиндрическими уплощенными короткими структурами, расположенными кзади и латеральнее ножек и фактически представлены межсуставной частью дуги, а также верхним и нижним суставными отростками с поверхностями, образующими межпозвонковые суставы с каждой стороны. Спереди расположен задний поперечный отросток, спереди и медиально расположена ножка, а медиально — пластинка дуги позвонка. На каждом уровне в непосредственной близости проходит нервный корешок. Сагиттальный размер варьируется от 12 до 18 мм.

Латеральные массы могут быть использованы для установки конструкции в связи с малым размером ножек позвонков, лежащих ниже осевого позвонка. Обычно размеры и объем уменьшаются в нисходящем направлении до уровня С7, который является переходным, поскольку здесь латеральные массы заметно тоньше, а ножки шире чем на вышележащих уровнях.

10. Межпозвонковые суставы. Межпозвонковые суставы представляют собой ориентированные во фронтальной плоскости суставы, окруженные тонкой синовиальной оболочкой. К сагиттальной плоскости межпозвонковые суставы расположены примерно под углом 45°. Суставы кровоснабжаются из позвоночной, восходящей глоточной, глубокой шейной, наивысшей межреберной и затылочной артерий; иннервация суставов обеспечена задними ветвями спинномозговых нервов.

Отличие в ориентации межпозвонковых суставов в разных отделах позвоночника — промежуточной ориентации в грудном отделе, в сагиттальной плоскости в поясничном отделе, и во фронтальной плоскости в среднем и нижнем шейных отделах позвоночника — объясняет различную амплитуду движений в этих отделах, поскольку при таком расположении суставы в шейном отделе лишь незначительно ограничивают осевое вращение и движение в любом направлении, за исключением разгибания. В шейном отделе позвоночника возможны сгибание, разгибание, боковой наклон и осевое вращение с большими амплитудами.

Тела позвонков способны противостоять осевой нагрузке и нестабильности при смещении структур. Подобная нестабильность может быть эффективно исправлена с помощью установки задней фиксирующей конструкции, если тела позвонков не повреждены.

Межпозвонковые диски существенно помогают в поддержании осевых нагрузок на позвоночник только при разгибании. Суставные поверхности и капсулы межпозвонковых суставов способны амортизировать примерно пятую часть осевой нагрузки, оказываемой на поясничный отдел позвоночника. На протяжении всего шейного отдела позвоночника общая амплитуда сгибания-разгибания составляет 60-75°, а смещение структур в сагиттальной плоскости на всех уровнях шейного отдела составляет не более 2-3 мм. Это обеспечивается благодаря функции межпозвонковых суставов, дисков и связок; небольшое увеличение амплитуды смещения может оказаться травмирующим.

Боковое сгибание является значимым движением. Между позвонками С2 и С5 на каждом уровне обеспечивается 10-12° амплитуды бокового наклона. На уровне С7-Т1 амплитуда составляет всего 4-8°. Во всех отделах позвоночника, боковое сгибание может сочетаться с другими движениями, например — осевым вращением; при этом осевые отростки нижележащих позвонков поворачиваются в противоположном направлении.

11. Пластинка дуги позвонка и остистый отросток. Пластинка дуги позвонка — это тонкая заднемедиальная структура, которая замыкает заднюю стенку позвоночного канала. Пластинки часто могут перекрывать смежные уровни и продолжаются остистым отростком, который в шейном отделе позвоночника имеет небольшие размеры и раздвоенное окончание.

в) Межпозвоночное пространство:

1. Границы межпозвонкового пространства. Хрящевые замыкательные пластинки, покрывающие тела позвонков, являются верхней и нижней границей межпозвонкового пространства. Передние и задние продольные связки формируют переднюю и заднюю границы соответственно. Крючковидные отростки ограничивают межпозвонковое пространство с боковых сторон.

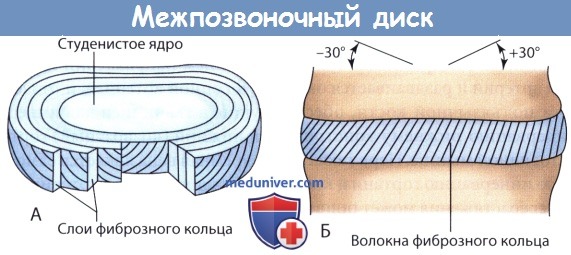

2. Межпозвонковый диск. Межпозвонковый диск занимает пространство между за-мыкательными пластинками смежных позвонков. Каждый диск сформирован из центрального студенистого ядра и окружающего его фиброзного кольца, состоящего из коллагена и эластических волокон.

3. Фиброзное кольцо. Фиброзное кольцо представляет собой круглый обруч, состоящий из пересекающихся слоев коллагеновых волокон, которые проходят в косом направлении от тела позвонка вверх и вниз и упорядочены винтообразно. Имеется несколько слоев, волокна каждого из которых ориентированы одинаково; ориентация волокон смежных уровней отличается на 30°.

4. Студенистое ядро. Центрально расположенное студенистое ядро состоит из мягкого, похожего на мякоть фрукта, высокоэластичного мукопротеинового геля с высоким содержанием воды. Характерные особенности геометрии данного отдела позвоночника совпадают с таковыми во всех отделах; например, в поперечном сечении размер диска увеличивается по уровням от С2 до Т1. Любая нагрузка, которой противостоит тело позвонка, передается на тело нижележащего позвонка через межпозвонковый диск.

Неоднородность комплекса тела позвонка с межпозвонковым диском обусловливает особенности передачи осевой нагрузки и ее возрастные изменения. Первым компонентом, чья функция нарушается раньше других, является замыкательная пластинка, а не межпозвонковый диск.

Межпозвонковый диск:

А: Студенистое ядро расположено в центре; концентрические волокна фиброзного кольца расположены по периферии.

Б: Межпозвонковый диск находится между тел смежных позвонков.

Каждый слой волокон фиброзного кольца ориентирован в одном направлении, а смежные слои ориентированы под углом 30° друг к другу.

Видео урок анатомии шестого шейного позвонка

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

– Также рекомендуем “Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника”

Оглавление темы “Нейрохирургия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника.”:

- Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия сосудов и нервов в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия связок шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия фасций в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия мышц шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия треугольников в шейном отделе позвоночника

Источник