Соединение черепа с позвоночником таблица

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Соединение позвоночного столба с черепом

Соединение позвоночного столба с черепом представляет собой комбинацию нескольких суставов, допускающую движение вокруг трех осей, как в шаровидном суставе.

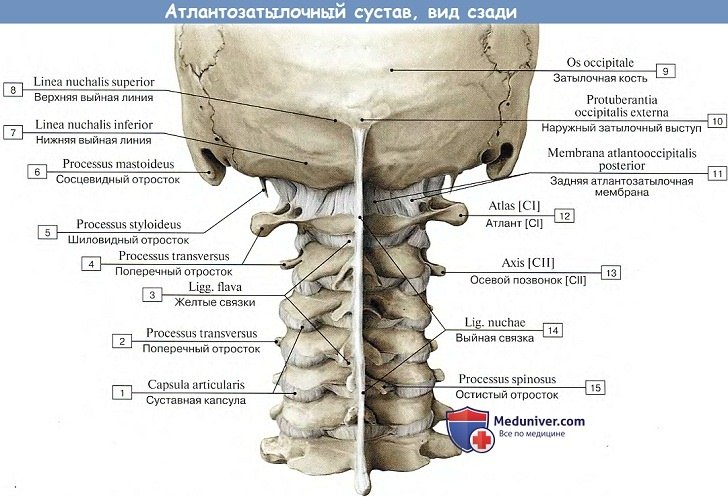

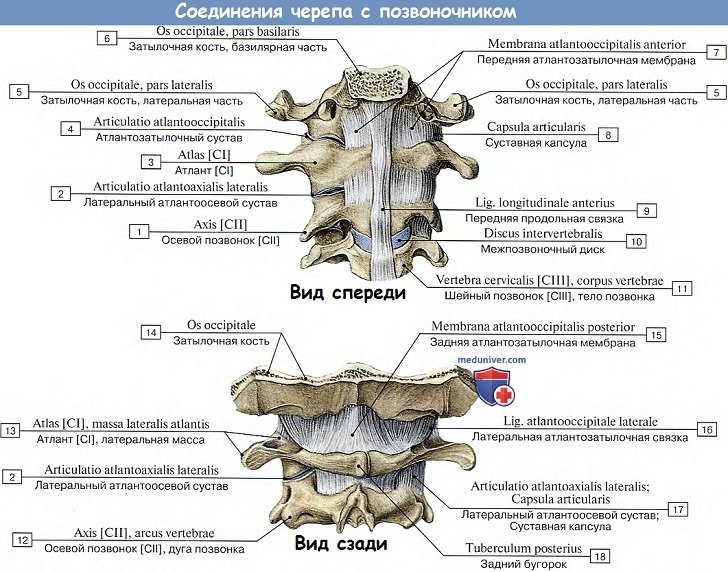

Атлантозатылочный сустав, art. atlantooccipitalis, относится к мыщелковым; он образован двумя мыщелками затылочной кости, condyli occipitales, и вогнутыми верхними суставными ямками атланта, foveae articulares superiors atlantis. Обе пары сочленовных поверхностей заключены в отдельные суставные капсулы, но совершают движение одновременно, образуя единый комбинированный сустав. С анатомией первого шейного позвонка – атланта можно ознакомиться по нашему видео.

Вспомогательные связки:

1) передняя, membrana atlantooccipitalis anterior, натянута между передней дугой атланта и затылочной костью;

2) задняя, membrana atlantooccipitalis posterior, находится между задней дугой атланта и задней окружностью большого затылочного отверстия.

В атлантозатылочном суставе происходит движение вокруг двух осей: фронтальной и сагиттальной. Вокруг первой из них совершаются кивательные движения, т. е. сгибание и разгибание головы вперед и назад (выражение согласия), а вокруг второй оси – наклоны головы вправо и влево. Сагиттальная ось своим передним концом стоит несколько выше, чем задним. Благодаря такому косому положению оси одновременно с боковым наклоном головы происходит обыкновенно небольшой поворот ее в противоположную сторону.

Суставы между атлантом и осевым позвонком

Здесь имеются три сустава:

Два латеральных сустава, artt. atlantoaxiales laterales, образованы нижними суставными ямками атланта и соприкасающимися с ними верхними суставными ямками осевого позвонка, составляя комбинированное сочленение.

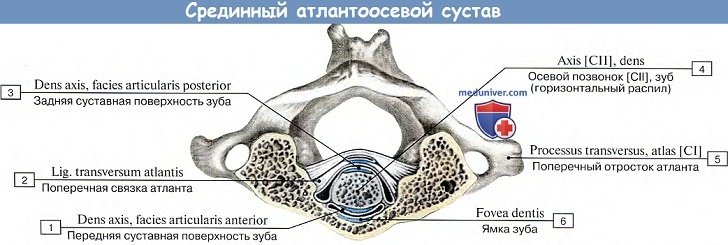

Находящийся посередине зуб, dens axis, соединен с передней дугой атланта и поперечной связкой, lig. transversum atlantis, натянутой между внутренними поверхностями латеральных масс атланта.

Зуб охватывается костно-фиброзным кольцом, образованным передней дугой атланта и поперечной связкой, вследствие чего возникает цилиндрический вращательный сустав, art. atlantoaxialis mediana.

От краев поперечной связки отходят два фиброзных пучка: один кверху, к передней окружности большого отверстия затылочной кости, а другой книзу, к задней поверхности тела осевого позвонка. Эти два пучка вместе с поперечной связкой образуют крестообразную связку, lig. cruciforme atlantis. Эта связка имеет огромное функциональное значение: как уже отмечалось, она, с одной стороны, является суставной поверхностью для зуба и направляет его движения, а с другой – удерживает его от вывиха, могущего повредить спинной и близлежащий около большого отверстия затылочной кости продолговатый мозг, что ведет к смерти.

Вспомогательными связками служат lig. apicis dentis, идущая от верхушки зуба, и ligg. alaria – от его боковых поверхностей к затылочной кости.

Весь описанный связочный аппарат прикрывается сзади, со стороны позвоночного канала, перепонкой, membrana tectoria (продолжение lig. longitudinale posterius, позвоночного столба), идущей от ската затылочной кости.

В artt. atlantoaxiales происходит единственный род движения – вращение головы вокруг вертикальной оси (поворот вправо и влево, выражение несогласия), проходящей через зуб осевого позвонка, причем голова движется вокруг отростка вместе с атлантом (цилиндрический сустав). Одновременно происходят движения в суставах между атлантом и осевым позвонком. Верхушка зуба во время вращательного движения удерживается в своем положении вышеупомянутыми ligg. alaria, которые регулируют движение и предохраняют таким образом от сотрясений лежащий по соседству спинной мозг. Движения в соединениях черепа с двумя шейными позвонками невелики.

Более обширные движения головой происходят обыкновенно при участии всей шейной части позвоночного столба. Черепно-позвоночные сочленения наиболее развиты у человека в связи с прямохождением и подъемом головы.

Дополнительно: Анатомия: Атлантозатылочный и атлантоосевой суставы на рисунке №2

Дополнительно: Анатомия: Атлантозатылочный и атлантоосевой суставы на рисунке №3

Дополнительно: Анатомия: Атлантозатылочный и атлантоосевой суставы на рисунке №4

Видео: анатомия суставов, связок соединяющих позвоночник с черепом

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь

– Также рекомендуем “Позвоночный столб как целое”

Источник

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Анатомия: Соединения между позвонками

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными – синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения – диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения – синхондрозы или симфизы.

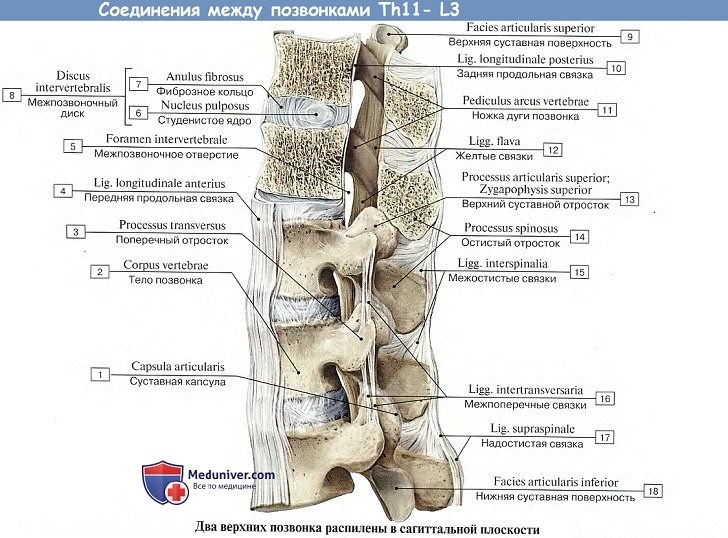

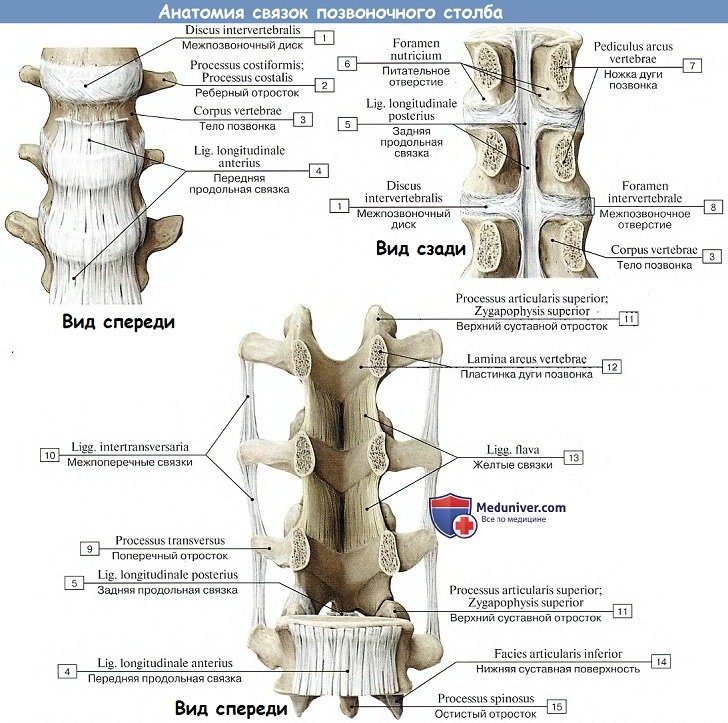

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

Соединения тел позвонков

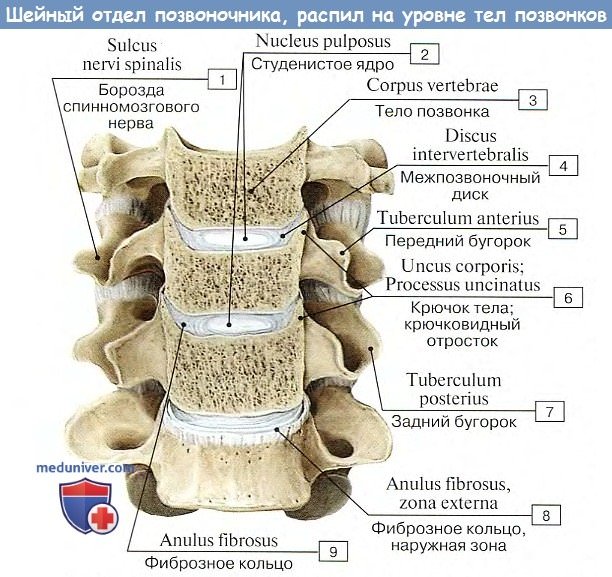

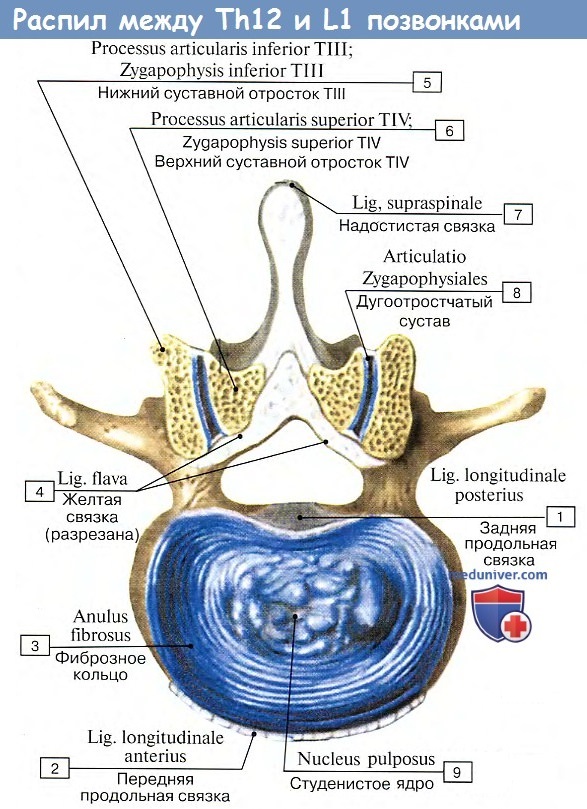

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

Дополнительно: Анатомия межпозвоночного диска на рисунке

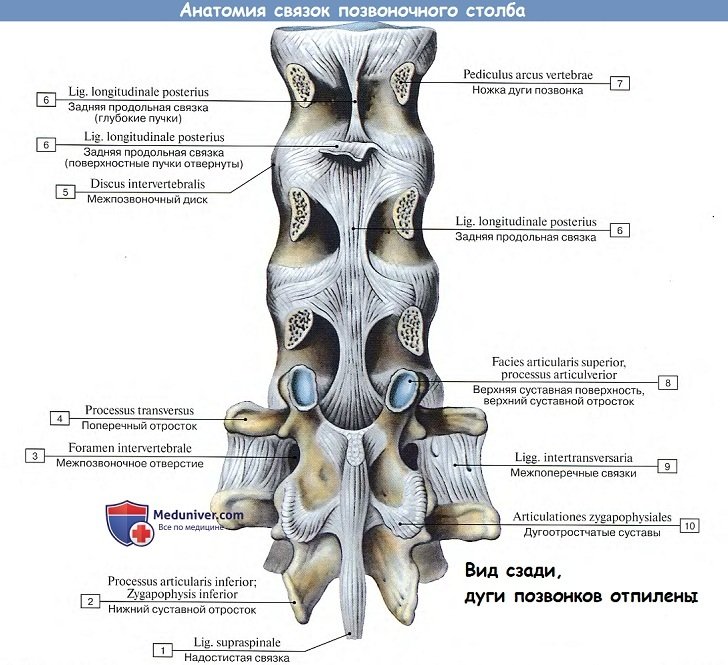

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками – дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово – копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация – от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

Учебное видео анатомии суставов, связок позвонков (соединения позвоночника)

– Также рекомендуем “Соединение позвоночного столба с черепом”

Источник

Общее строение и топографическая анатомия

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

Шейный сектор позвоночника сверху граничит с нижним краем челюсти, затылочной костью, а заканчивается в районе плечевого пояса.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Коротко общее строение шеи человека можно обрисовать последующим образом:

- базой является шейный отдел, образованный семью позвонками;

- позвоночник проходит вдоль затылочной (задней) части, в передней размещены органы: трахея, пищевой тракт, горло и щитовидная железа;

- поддерживающую и двигательную функцию делают мышечные ткани, окруженные фасциями (футлярами);

- координацию и чувствительность обеспечивает нервное сплетение;

- система сосудов отвечает за насыщение кровью, вывод товаров метаболизма и мелкие камешки;

- все внутренности окружены клетчаточным местом. В передней части оно представлено жировой тканью, в задней – рыхловатой соединительной;

- подкожная жировая клетчатка и кожный покров защищают от наружной среды.

В ходе исследований для удобства диагностики и исцеления было введено разграничение шейного сектора на фасции и треугольники.

Треугольники

С топографического нюанса анатомия шеи составлена несколькими областями, именуемыми треугольниками. Эти ограниченные перекрещивающимися мускулами, а также костными выступами участки разрешают определять размещение органов, лимфатических узлов, нервных корешков, кровеносных сосудов. Шейный сектор считается зоной завышенного риска при операциях. Для докторов треугольники служат специфичной сетью координат при выборе доступа во время хирургических вмешательств в этом районе.

Виды треугольников:

- Поднижнечелюстной. Одной из его сторон является нижний край челюсти.

- Подбородочный. Находится сходу под подбородком.

- Сонный. Размещен сбоку от сонной артерии.

- Лопаточно-трахеальный. В его границах лежат все главные органы.

- Лопаточно-ключичный. Находится у основания шеи в области ключицы.

- Лопаточно-трапециевидный. Самый большой, тянущийся от заушной области через всю боковую сторону шеи.

Некие мускулы можно прощупать через кожу, но крупная часть из них укрыта.

Фасции

Фасции – узкие эластичные оболочки, которыми покрыты все нервишки, органы, мускулы, сосуды. По принятой в мире анатомической номенклатуре в зоне шеи размещена одна выраженная фасция, расщепляющаяся на 4 лепестка-пластинки.

Согласно классификации Шевченко В. Н., наиболее популярной у топографоанатомов, выделяется 5 фасций (соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека; выполняет опорную и трофическую функции):

- Поверхностная. Размещена под подкожно-жировой клетчаткой передних боковых отделов. Подкожная клетчатка затылочного отдела соединяется с поверхностной фасцией перемычками из соединительной ткани.

- Поверхностный листок своей фасции. Обхватывает всю шейную область, образуя ложа для больших мускул, а также капсулу поднижнечелюстной слюнной железы. Снизу фасция фиксируется к грудине и ключице, сверху подступает к нижней челюсти, бока при помощи связок (отрогов) скрепляются с поперечными отростками позвонков.

- Глубочайший листок (пластинка) своей фасции (апоневроз Рише). Имеет трапециевидную форму. Занимает район шеи меж подъязычной и ключичными костями.

- Внутришейная. Ее висцеральный лепесток образует ложа для органов, а париетальный окружает их и делает влагалище для сосудисто-нервного сплетения.

- Предпозвоночная. Находится сзади органов, соединена с позвоночником, является оболочкой для длинноватых мускул.

Разделение шеи на треугольники (геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой) – схема двухмерного места, а чтоб хирург мог представлять большое размещение органов (Орган — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в пределах живого организма) и ориентироваться снутри, требуется трехмерное. Для этого и служат фасции.

Источник

В соединении позвоночного столба с черепом участвуют затылочная кость, I и II шейные позвонки. Между ними образуется комбинированное соединение, в котором происходит движение вокруг трех осей, как в шаровидном суставе.

Атлантозатылочный сустав образован мыщелками затылочной кости и верхними суставными ямками атланта. Сустав парный, по форме – мыщелковый; по сложности строения – комбинированный. Суставы заключены в отдельные суставные капсулы, но совершают движение одновременно. В атлантозатылочном суставе совершаются движения вокруг двух осей. Вокруг фронтальной происходит сгибание головы вперед и разгибание назад (кивательные движения), а вокруг сагиттальной оси — отведение и приведение (наклоны головы вправо и влево).

Атлантоосевые суставы. Между атлантом и осевым позвонком образуется 3 сустава: один непарный срединный и один парный – латеральный атлантоосевые суставы. Суставными поверхностями в срединном атлантоосевом суставе являются зубовидный отросток осевого позвонка, передняя дуга и поперечная связка атланта. Зубовидный отросток располагается в центре костно-фиброзного кольца, которое направляет его движения и удерживает его от вывиха, при котором может повредиться спинной и лежащий около большого отверстия затылочной кости продолговатый мозг, что может привести к смерти. От поперечной связки отходят вверх и вниз 2 фиброзных пучка, образующие крестообразную связку, укрепляющую сустав. Сустав укрепляется также крыловидными связками. Весь связочный аппарат сзади закрыт покровной мембраной, представляющей продолжение задней продольной связки. Сустав по форме является цилиндрическим, в котором возможно движение вокруг вертикальной оси — вращение головы (поворот вправо и влево, выражение несогласия). Латеральные атлантоосевые суставы образованы нижними суставными ямками атланта и верхними суставными поверхностями осевого позвонка. Все три сустава образуют комбинированное сочленение.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ КАК ЦЕЛОЕ

Отдельные позвонки, накладываясь друг на друга, образуют позвоночный столб. Последний в скелете человека располагается вертикально, но не прямо, а образует изгибы в сагиттальной плоскости. Изгибы в шейном и поясничном отделах направлены вперед и называются лордозами, а в грудном и в крестцовом – обращены выпуклостью назад – это кифозы. Изгибы позвоночника образуются после рождения ребёнка и становятся постоянными к 7-8 летнему возрасту.

В шейном отделе позвоночника образуется изгиб вперёд, когда ребенок начинает держать голову. Когда ребёнок начинает самостоятельно садится, образуется грудной кифоз. Для поддержания равновесия при стоянии и ходьбе образуются поясничный лордоз и крестцовый кифоз.

Таким образом, позвоночный столб в процессе развития приобретает S – образную форму. Благодаря своей эластичности, он выдерживает нагрузку тяжести головы, верхних конечностей и туловища. При увеличении нагрузки изгибы позвоночного столба увеличиваются, при уменьшении нагрузки, они становятся меньше.

Изгибы позвоночного столба являются амортизаторами при движениях – они смягчают толчки вдоль позвоночного столба, защищая, таким образом, череп, и расположенный в нём головной мозг, от чрезмерных сотрясений.

Если указанные изгибы позвоночного столба в сагиттальной плоскости являются нормой, то появление изгибов во фронтальной плоскости (чаще в шейном и грудном отделах), считается патологией и называется сколиозом. Причины образования сколиоза могут быть разные. Так, у школьников может развиться сильно выраженное боковое искривление позвоночного столба — школьный сколиоз, в результате неправильной посадки или ношении груза (сумки) в одной руке. Сколиоз может развиться не только у школьников, но и у взрослых людей определённых профессий, связанных с искривлением туловища во время работы. Для профилактики сколиоза необходима специальная гимнастика.

В старости позвоночный столб становится более коротким вследствие уменьшения толщины межпозвоночных дисков, самих позвонков и потери эластичности. Позвоночный столб сгибается кпереди, образуя один большой грудной изгиб (старческий горб).

Позвоночный столб является довольно подвижным образованием. Благодаря межпозвоночным дискам и связкам он гибок и эластичен. Хрящи отталкивают позвонки друг от друга, а связки соединяют их друг с другом.

Суставы между отдельными позвонками образуют комбинированное соединение. Наиболее подвижными являются шейный и поясничный отделы позвоночного столба, а наименее подвижной — грудной отдел, вследствие его соединения с ребрами. Крестцовый отдел является неподвижным.

В позвоночном столбе совершаются движения вокруг всех трёх осей:

1) вокруг фронтальной оси — сгибание и разгибание;

2) вокруг сагиттальной — отведение и приведение (наклон вправо и влево);

3) вокруг вертикальной оси — вращение туловища (поворот вправо и влево, скручивание).

Кроме того, возможны круговые движения.

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Грудную клетку образуют 12 грудных позвонков, 12 пар рёбер и грудина.

ГРУДИНА

Грудина (sternum) состоит из трех частей: рукоятки, тела и мечевидного отростка. На верхнем крае рукоятки расположена яремная вырезка, латерально от нее с каждой стороны — по ключичной вырезке, которые участвуют в сочленении с грудинным концом ключицы. По краям грудины имеются реберные вырезки, для сочленения с хрящами ребер (с I по YII). В месте соединения рукоятки и тела образуется угол грудины, хорошо заметный на передней поверхности грудной клетки. В этом месте к грудине причленяется второе ребро.

РЕБРА

В скелете человека насчитывается 12 пар рёбер. Своими задними концами они соединяются с телами грудных позвонков. 7 верхних пар рёбер своими передними концами соединяются непосредственно с грудиной и называются истинными рёбрами. Три следующие пары (VIII, IX и X) присоединяются своими хрящевыми концами к хрящу предыдущего ребра и носят название ложных рёбер. XI и XII пары рёбер располагаются свободно в мышцах живота — это колеблющиеся рёбра.

Ребра имеют вид узких изогнутых пластинок, задний конец которых более длинный и состоит из костной ткани, а передний, более короткий,— из хряща. Каждое ребро имеет тело, головку, сочленяющуюся с телами двух соседних позвонков. Между головкой и телом располагается шейка ребра. На границе шейки и тела находится бугорок ребра, который имеет суставную поверхность для сочленения с ямкой поперечного отростка соответствующего позвонка. Исключение составляют XI и XII пары рёбер, у которых бугорок отсутствует, следовательно, они не сочленяются с поперечными отростками последних грудных позвонков. Кпереди от бугорка ребро делает резкий изгиб, образуя угол ребра. Только у I ребра угол и бугорок совпадают. Вдоль нижнего края ребра, по его внутренней поверхности имеется борозда, в которой проходят межреберные сосуды и нервы.

СОЕДИНЕНИЯ РЕБЕР

Семь пар истинных ребер соединяются с грудиной. В соединении I ребра образуется постоянный синхондроз. Остальные шесть пар сочленяются с грудиной при помощи плоских суставов. Грудино-рёберные суставы спереди и сзади укреплены лучистыми связками, которые на передней поверхности грудины вместе с ее надкостницей образуют мембрану грудины. Каждое из ложных ребер (VIII, IX и X) присоединяется своим передним концом к нижнему краю вышележащего ребра при помощи связок.

Рёбра с позвонками образуют два сустава: сустав головки ребра и рёберно-поперечный сустав. Головки от II до X ребра сочленяются с реберными ямками двух соседних позвонков. Головки I, XI, XII пар рёбер сочленяются с рёберными ямками соответствующих позвонков. В рёберно-поперечном суставе сочленяются бугорки рёбер и рёберные ямки поперечных отростков I-X грудных позвонков. XI и XII пары рёбер таких сочленений не образуют. Рёберно-поперечный и сустав головки ребра образуют комбинированный сустав, движения в котором происходят одновременно – вращение вокруг оси, проходящей вдоль шейки ребра.

ГРУДНАЯ КЛЕТКА В ЦЕЛОМ

Грудная клетка имеет форму усечённого конуса, верхний конец которого узкий, а нижний – более широкий. В связи с прямохождением, грудная клетка несколько сдавлена спереди назад.

Грудная клетка (compages thorасis), имеет 2 апертуры (отверстия): верхнюю и нижнюю. Нижняя апертура грудной клетки закрыта мышечной перегородкой — диафрагмой. Нижние рёбра, ограничивающие нижнюю апертуру грудной клетки, образуют правую и левую рёберные дуги. Под мечевидным отростком грудины правая и левая рёберные дуги сходятся, ограничивая подгрудинный угол, величина которого зависит от формы грудной клетки. На задней стенке грудной клетки, вдоль позвоночника расположены глубокие лёгочные борозды. Промежутки между рёбрами называются межрёберными. Они закрыты межрёберными мышцами.

Форма и величина грудной клетки зависит от: возраста, пола, телосложения, степени развития мускулатуры и легких, образа жизни и профессии данного человека. В грудной клетке располагаются жизненно важные органы – сердце, легкие и др.

Различают 3 формы грудной клетки: плоскую, цилиндрическую и коническую. У людей с хорошо развитой мускулатурой и легкими, брахиморфного типа телосложения, грудная клетка становится широкой, но короткой и приобретает коническую форму. Она всё время находится как бы в состоянии вдоха. Подгрудинный угол у такой грудной клетки будет тупой.

У людей долихоморфного типа телосложения, со слабо развитыми мускулатурой и легкими, грудная клетка становится узкой и длинной. Такая форма грудной клетки называется плоской. Передняя стенка ее стоит почти вертикально, ребра сильно наклонены. Грудная клетка находится как бы в состоянии выдоха.

У людей брахиморфного типа телосложения грудная клетка имеет цилиндрическую форму, занимая промежуточное положение между двумя предыдущими. У женщин грудная клетка короче и уже в нижнем отделе, чем у мужчин, и более округла. В процессе роста и развития на форму грудной клетки влияют социальные факторы. Плохие условия жизни и недостаточное питание детей могут значительно оказывать влияние на форму грудной клетки. У детей, растущих при недостатке питания и солнечной радиации, развивается рахит («английская болезнь»), при котором грудная клетка приобретает форму «куриной груди». В ней преобладает переднезадний размер, и грудина выступает вперед. У детей при неправильной позе при сидении грудная клетка длинная и плоская. Мускулатура развита слабо. Грудная клетка находится в, как бы, спавшемся состоянии, что отрицательно сказывается на деятельности сердца и легких. Для правильного развития грудной клетки и профилактики заболеваний у детей нужна физкультура, массаж, правильное питание, достаточное освещение и другие условия.

Движения грудной клетки. При дыхании происходит поднятие и опускание рёбер, при этом происходит и движение грудины. При вдохе вращаются задние концы рёбер, передние концы которых приподнимаются. Хрящи рёбер растягиваются. Грудная клетка при этом расширяется в переднезаднем и поперечных размерах. По окончании вдоха, происходит выдох. Поднятие и опускание рёбер осуществляют мышцы, сокращение которых происходит под действием импульсов, поступающих из центральной нервной системы.

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ

Череп (cranium) является вместилищем для головного мозга и связанных с последним органов чувств; кроме того, он окружает начальные отделы пищеварительного и дыхательного трактов. В связи с этим череп разделяется на 2 части: мозговой и лицевой. Мозговой череп имеет свод и основание.

Мозговой отдел черепа у человека образуют: непарные – затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая кости и парные – височная и теменная кости. Лицевой отдел черепа образуют парные – верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная и непарные – сошник, нижняя челюсть и подъязычная.

Источник