Собака с позвоночником кошки

Хвостовые позвонки, vertebrae caudales (coccygeae)

Количество хвостовых позвонков может колебаться от 20 до 23. При врожденной короткохвостости оно может быть еще меньше Купирование хвоста в Германии запрещено согласно §6 Закона о защите животных, кроме отдельных случаев, когда существуют специальные показания. В Швейцарии разрешено купировать хвост в течение первых 5 дней. Первые 4 позвонка короче остальных и имеют все основные отростки. Далее позвонки становятся все длиннее, и отростки постепенно редуцируются. Начиная с X-XII позвонков, тела их снова укорачиваются, и позвонки представляют собой удлиненные цилиндры. Позвоночный канал все более и более вскрывается и полностью открывается в VIII позвонке. Хвостовые нервы, объединенные в конский хвост, cauda equina, проходят в канале, стенки которого образованы так называемыми невральными отростками, processus arcuales. Последние также по направлению к кончику хвоста уменьшаются и исчезают. С III/IV по XVII/XVIII позвонки у кошки и с VI/VII позвонка у собаки появляются расположенные кра-нио-вентрально парные гемальные отростки, processus haemales. Они образованы краниальным эпифизарным и диафизарным ядрами окостенения. Кроме этого, в направленной кранио-вентрально удлиненной части этих отростков до XI/XII позвонка у кошки возникают собственные вторичные ядра окостенения, ге-мапофизы, о которых впервые сообщил Miiller в 1858 г. Гемапофизы связаны с гемальными отростками либо посредством соединительной ткани (у кошки), и в этом случае всегда существуют в виде отдельных костей гемальных дуг, ossa arcus haemales, длиной 2-3 мм, либо посредством синостозов (у собаки). По срединной линии они соединяются друг с другом через синдесмоз или синостоз. В последнем случае они образуют ге-мальную дугу, arcus haemales, охватывающую среднюю хвостовую артерию, одноименную вену, а также хвостовую часть симпатического ствола. Дуги имеют Y- или V-образную форму, их число варьирует от 3 до 5, и они располагаются на IV-VII/VIII позвонках (более подробно см. Frewein, 1970).

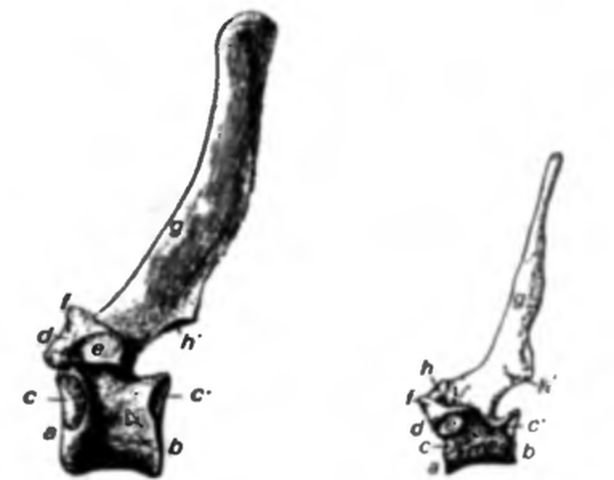

Рис, 10. Хвостовые позвонки собаки (по Baum Zietzschmann, 1936)

Cd 1-Cd21: I-XXI хвостовые позвонки, левый ряд в дорсальной проекции, средний ряд в латеральной и (Cd5) краниальной проекции, правый ряд в вентральной проекции

a processus articularis cranialis; b processus mamillaris; с processus articularis caudalis; d processus arcualis; e processus transversus; f processus haemalis, на V хвостовом позвонке образует arcus haemalis

В случаях, когда собака или кошка рождаются без хвоста, речь идет об аномалиях развития хвостового отдела позвоночника, которые могут затронуть также и двигательный аппарат, причем возможны даже такие пороки, как “заячья” скачущая походка. Часто аномалии развития хвоста наблюдаются у сиамских кошек. Более подробно см. Schwangart, Grau, 1931; Grau, Schwangart, 1933; Таске, 1937; Grau, 1939.

Позвоночник, columna vertebralis, в целом состоит из позвонков описанных выше отделов. При соединении позвонков в позвоночный столб из позвоночных отверстий, foramen vertebrate, формируется позвоночный канал, canalis vertebralis, который является вместилищем спинного мозга, medulla spinalis. Позвоночник имеет четыре кривизны: выпуклую дорсально шейную, вогнутую шейноспинную, слабо выпуклую дорсально спинопоясничную и крестцовую. Крестцовая кривизна в большинстве случаев имеет лордозный характер, но иногда может быть и кифозной. Из “нормального положения”, то есть непринужденной прямой стойки с равномерной нагрузкой на все четыре лапы, возможны различной интенсивности движения участков позвоночника. Уже Borelli (1680) занимался вопросом связи прочности и подвижности отделов позвоночника и межпозвоночных дисков. Совершенно очевидно, что хвостовой отдел позвоночника наиболее подвижен, в то время как крестцовый отдел абсолютно статичен. Slijper (1946), Lang (1972), Lang/Loffler (1972) проводили исследования подвижности шейного, грудного и поясничного отделов. Было установлено, что шейный отдел позвоночника обладает наибольшей подвижностью в вертикальной и горизонтальной плоскостях, вращательные движения, за исключением поворачивания головы, не осуществляются. В грудном отделе на участке с I по X позвонок существует возможность вращательных движений. В грудном и поясничном отделах вертикальные и горизонтальные отклонения возможны, но все же не в таком диапазоне, как в шейном отделе. У кошки также наиболее подвижным является шейный отдел. Вращение возможно только в грудном отделе до XI/XII позвонка. Однако объем движений в горизонтальной и вертикальной плоскостях в грудном и поясничном отделах не везде одинаков. В вертикальной плоскости подвижность уменьшается к антиклинальному позвонку и снова возрастает за ним до крестца. В горизонтальной плоскости максимум подвижности приходится на переход от грудного к поясничному отделу, минимум – на V/VI позвонки грудного и поясничного отделов.

Используемая литература: Анатомия собаки и кошки (Колл, авторов) / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. Кравец. – М.: «АКВАРИУМ БУК», 2003. 580с., ил. цв. вкл.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Источник

Скелет ствола тела кошек и собак

Грудные позвонки, vertebrae thoracicae

Грудной отдел позвоночника у собаки состоит, как правило, из 13 позвонков, редко их бывает на один больше или меньше. Тела первых 9 позвон ков имеют одинаковую длину. Начиная с X позвон ка, длина увеличивается. Передние и задние концы позвонков относительно плоские. Вентральный гребень, crista ventralis, присутствует только на двух последних грудных позвонках. Каудальные и краниальные реберные ямки (фасетки), foveae costalis caudales et craniales, на первых 10 позвонках глубокие, на после дних позвонках у собаки краниальные ямки уплощаются, каудальные становятся совсем плоски ми, у кошки плоские и те, и другие. Поперечные реберные ямки, foveae costalis transversales, на поперечных отростках в каудальной части грудного отдела позвоночника у собаки уменьшаются, у кошки, начиная с XI позвонка, редуцируются вместе г поперечными отростками, на месте которых остается небольшое возвышение. Остистые отростки на первых 9 позвонках имеют примерно одинаковую длину и у собаки на свободном конце утолщаются, образуя бугристость, tuberositas processus spinosi; у кошки это встречается редко. Передние поперечные отростки прикрываются покрытым хрящом дорсальным краем лопаток и образуют таким образом у собаки и кошки загривок. Остистый отросток XI (X) грудного позвонка расположен вертикально, этот позвонок называется антиклинальным (диафрагмальным), vertebra anticlinalis. Короткие остистые отростки следующих за ним позвонков отклоняются в краниальном направлении. В этом же месте меняется плоскость, в которой лежат поверхности суставных отростков. В краниальных позвонках сочленение их друг с другом происходит за счет суставных поверхностей на дуге позвонка (краниальные суставные отростки) и на основании остистого отростка (каудальные составные отростки). Лишь каудалыю от антиклинального по-шонка суставные отростки вычленяются от указанных структур. Суставные поверхности на краниальных отростках направлены медиально, на каудальных – латералыю. На грудных позвонках имеются также сосцевидные отростки, processus mammilares – небольшие выросты на поперечных отростках, направленные краниалыю. Начиная с VIII позвонка, появляются добавочные отростки, processus accessorii, сначала в виде каудаль-но направленных небольших выростов на поперечных отростках, а на X-XI позвонках – в виде самостоятельных отростков. Для выхода грудных нервов имеются межпозвоночные отверстия, foramina intervertcbralia, которые образуются глубокой каудальной вырезкой одного позвонка, incisura vertebralis caudalis, и плоской краниальной вырезкой следующего позвонка, incisura vertebralis cranialis.

Рис. 6. IV грудной позвонок собаки (слева) и кошки (справа) (левый рисувок но Baum Zicthschmann, 1936) a extremitas cramalis; b extremitas caudalis; с fovea costalis cranialis, c’ fovea costalis caudal is; d processus transversus; e fovea costalis transversal is; f processus mamillans; g processus spinosus; h processus articularis cranialis (кошка); h’ processus articularis caudalis

Pиc. 7. Поясничные позвонки собаки (слева) и кошки (справа) (левый рисунок но Baum Zicthschmann. 1936) a extremitas cranialis; b extremitas caudalis; с processus transversus (costarius); d processus mamilloarticularis; e processus articularis caudalis; f processus accessorius; g processus spinosus

Категория: Рефераты / Биология

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Источник

Причины и признаки перелома позвоночника

Перелом позвоночника у кошек и собак не редкость. Они более драматичные, чем человеческие, поскольку животное не может обеспечить себе покой, у нет понимания происходящего.

Выздоровление зависит от своевременной постановки диагноза и лечения.

Основными причинами перелома позвоночника у животных служат внешние травмы: дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты, удар ногой, драка, выстрел из огнестрельного оружия и др. Патологические травмы бывают редко.

При падении с высоты может произойти смещение позвонка у кошки, перелом крестца. При авариях часто встречается компрессионный перелом позвоночника у собаки.

Типы переломов позвоночника

- компрессионный перелом тела позвонка;

- коллапс суставных отростков позвонков;

- вывих и/или перелом с вывихом;

- поперечный перелом позвонка.

Неврологические признаки повреждения спинного мозга

При переломах позвоночного столба повреждается не только костная ткань позвонков и связочный аппарат, но и структуры спинного мозга. При повреждении спинного мозга появляется неврологический дефицит, где основными клиническими признаками могут быть:

- Парез или паралич конечностей (тазовых, грудных или всех сразу);

- Вынужденное лежачее/полусидящее положение тела;

- Отсутствие произвольных движений конечностями;

- Деформация позвоночного столба;

- Сильная болезненность в области позвоночного столба;

- Отсутствие контроля мочеиспускания, стула;

- Снижение чувствительности конечностей или ее отсутствие.

- Спинальная походка у собак и кошек

Что должен знать владелец? Во всех случаях повреждения позвоночного столба владелец должен ограничить движения своего питомца, обязательно разместить его на твердой подстилке до посещения специалиста.

Если травмы позвоночника у кота или собак карликовых пород – используют переноски, коробки или клетки с твердым дном.

Собак средних и крупных пород размещают на подстилке из твердого материала (широкая деревянная доска, плотный картон, лист толстого пластика, панель из салона автомобиля и т. п.).

Во время транспортировки основной задачей является сведение к минимуму возможности смещения сломанных фрагментов позвонков!

Диагностика

Диагностика переломов у кошек и собак комплексная.

Проводится неврологическое обследование специалистом, исключаются сопутствующие патологии: скопление воздуха или крови в плевральной полости, оценивается возможность внутренних кровотечений и разрывов органов. Такое обследование позволяет установить локализацию повреждения, определить тяжесть травмы.

После проведения клинического неврологического обследования, проводится инструментальное: рентгенография, миелография, лабораторное исследование ликвора, компьютерная томография или МРТ.

Лечение

Лечение может быть консервативным и хирургическим. Все зависит от неврологического статуса и структурных изменений позвонков и спинного мозга.

Показания для консервативного (без операционного) лечения спинальной травмы:

- Смещение в позвоночном столбе минимально или отсутствует с нормальным неврологическим статусом;

- Минимальная нестабильность или ее отсутствие в месте перелома/вывиха с нормальным неврологическим статусом.

Показания для хирургического лечения спинальной травмы:

- Любое повреждение, связанное с отсутствием произвольных движений;

- Любые нестабильные переломы/вывихи с развитием неврологического дефицита;

- Стабильный перелом с выраженным неврологическим дефицитом.

Использование глюкокортикостероидов непосредственно после травмы позвоночного столба является ключевым, независимо от того какой выбор лечения выбирается: консервативный или хирургический. Это позволяет ограничить распространение патологического процесса.

Консервативная терапия предполагает проведение иммобилизации и терапии для улучшения трофических свойств нервной ткани. Если неврологические нарушения незначительны и перелом без смещения, то можно использовать бандажи, корсеты или повязку. Важен контроль за мочеиспусканием, профилактика пролежней, массаж и т.д.

К сожалению, бандажи и повязки не всегда эффективны у животных. Усилия, которые они иногда прилагают, чтобы от них избавиться, создают неблагоприятные условия для лечения. Наложение повязки не всегда обеспечивает стабильную фиксацию, что также приводит к относительному успеху в лечении.

Часть неврологических нарушений при травме позвоночного столба прогрессирует очень быстро. В случае потери рефлекса глубокой болевой чувствительности и паралича конечностей прогнозируемый процент восстановления существенно снижается.

Операция при переломе позвоночника у кошки и собаки

Хирургическое лечение всегда сочетается с консервативным лечением, как в предоперационный период, так и после операции.

В 96% случаев требуется проведение хирургической операции.

Хирургическое вмешательство направлено в первую очередь на декомпрессию спинного мозга и стабилизацию позвонков. Проводится декомпрессионная операция на позвоночнике у кошек и собак. Вправление смещенных позвонков обеспечивает восстановление диаметра позвоночного канала. Их стабилизация в области перелома позволяет профилактировать повторное смещение и травму спинного мозга, являясь методом для обеспечения «сращения» сломанных/вывихнутых позвонков.

Методы хирургической стабилизации позвоночного столба

- фиксация специальными пластинами;

- стабилизация спицами Киршнера, Кюнчера и костным цементом;

- стабилизирование спицами Киршнера и проволочным серкляжем;

- винты и костный цемент для стабилизации;

- стабилизация транспедикулярными фиксаторами.

Однако ввиду особенностей строения позвонков, их биомеханики, физиологии, часто адекватная фиксация представляет собой серьезную проблему. Особенно проблемными являются грудино-поясничный отдел.

Важно понимать, если перелом позвоночника сопровождается с разрывом спинного мозга, то консервативная терапия и хирургия будут малоэффективны. Реабилитация позволит поддерживать физиологическое состояние костномышечного аппарата.

Прогноз лечения

Сколько заживает перелом у кошек? Прогноз после хирургической стабилизации или фиксации при переломах позвоночника зависит от многих факторов.

- Первое – это своевременность оперативного вмешательства.

- Второе – это опыт хирурга.

- Третье – это последующая реабилитация пациента, которая начинается сразу после проведения операции. Она включает комплекс мероприятий (массаж, физиотерапия, бассейн и т.д.).

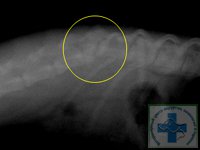

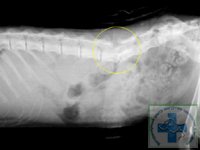

1 фото: Перелом позвоночника со смещением в области поясничного отдела у кошки. 2 фото: Декомпрессия спинного мозга и стабилизация позвоночного столба.

3 фото: Компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка у собаки.

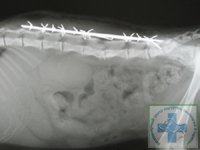

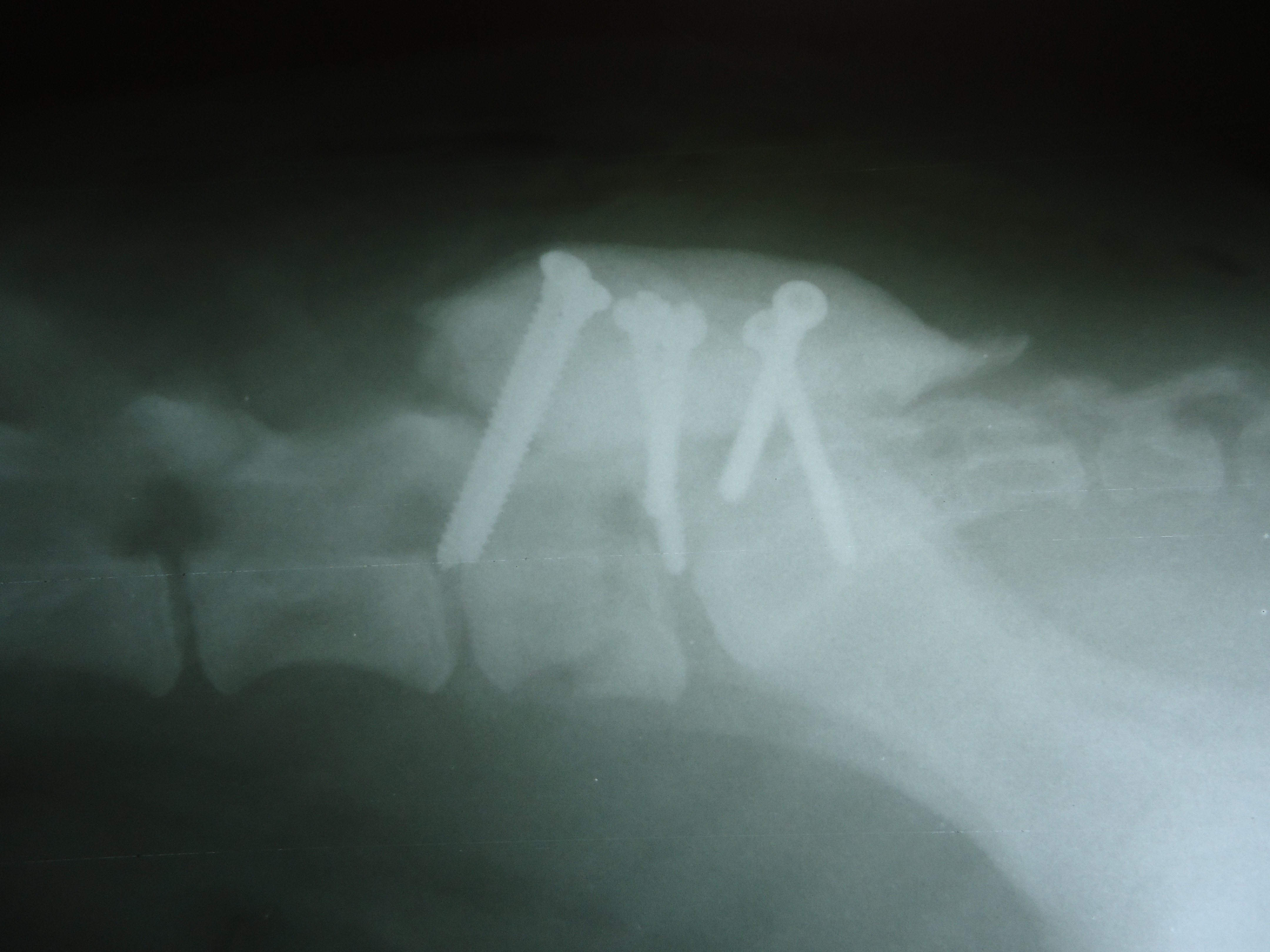

4 фото: Фиксация перелома позвоночника у собаки. 5 фото: Рентген. Фиксация перелома позвоночника у кошки.

4 фото: Фиксация перелома позвоночника у собаки. 5 фото: Рентген. Фиксация перелома позвоночника у кошки.

Лечение перелома позвоночника в ветцентре доктора Воронцова

При любых подозрениях на перелом позвоночника у вашего питомца – немедленно обращайтесь в ветеринарную клинику. В нашем ветцентре мы оказываем оперативную помощь при травмах животных, в том числе при переломах. Мы находимся в Москве, ЮАО, недалеко от пересечения МКАД и Каширского шоссе. Точный адрес: Совхоз им. Ленина, дом 3а. Карта проезда. Метро Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красногвардейская.

Записывайтесь по телефонам:

+7(495) 740-48-59

+7(936) 001-03-04.

Источник

Киари подобный порок развития связан с несоответствием размеров каудальной ямки черепа с ее содержимым, мозжечком и стволом мозга. В результате этой несовместимости невральные структуры перемещаются через форамен магнум (большое затылочное отверстие), вызывают обструкцию водопровода и нарушают отток ликвора. В результате развивается сирингомиелия – хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором в спинном мозге образуются полости и в них скапливается жидкость.

Типичная МРТ-картина Киари подобного порока и сирингомиелии у собак по данным Rusbridge C, Jeffery, NJ: (2007). Звездочкой обозначено скопление жидкости в области первых сегментов спинного мозга.

Первичными клиническими признаками заболевания являются боль и расстройства, характерные для повреждения дорсального рога спинного мозга.

Патогенез

Теория возникновения сирингомиелии

Порок развития Киари, обструкция большого затылочного отверстия, предотвращают передачу систолической пульсовой волны на ликвор, а затем дальнейшую ее передачу к дистальным участкам. Пульсовое давление вместо этого передается и отражается в ткани спинного мозга, вызывая увеличение интрамедуллярного давления и уменьшение давления субарахноидально.

Кроме того из-за частичной обструкции ликвор, перемещаемый каждой систолой через более узкий проход, вызывает высокую скорость потока вентрально в пределах большого затылочного отверстия. Эти высокоскоростные потоки, согласно эффекту Вентури (эффект Вентури является следствием закона Бернулли, доказывающему, что давление газа или жидкости обратно пропорционально скорости их движения), уменьшают гидростатическое давление в субарахноидальном пространстве. Изменения в давлении вызывает “эффект всасывания” в спинной мозг. Постоянное давление в спинном мозге заканчивается внеклеточным накоплением жидкости и, в конечном счете, сирингомиелией.

Распространенность заболевания

Заболевание Киари подобным пороком поражает животных независимо от пола. Поскольку фактор риска – это несколько укороченный череп, то чаще болезнь встречается у представителей брахицефалических пород и у собак миниатюрных размеров: грифоны, йоркширские терьеры, пекинесы, померанский шпиц, чихуахуа, мопс, карликовый пинчер. У кошек данное заболевание не зарегистрировано, однако у этих животных существует подобная патология – аномалия Арнольда-Киари.

Проявления болезни могут возникать, начиная с 3-х месяцев, но могут обнаружиться и в любом другом возрасте. У 45% заболевших собак симптомы проявляются на первом году жизни, в 40% случаев – между 1 и 4 годами, в 15% после 4-х лет

Клинические симптомы

Самый выраженный симптом данного заболевания – это боль. Однако локализовать место ее возникновения достаточно сложно. Бывает, что собака неожиданно начинает лаять или скулить, может появиться некоторый тремор конечностей. У животного с незначительными полостями, заболевание может проходить бессимптомно, в некоторых случаях собака начинает расчесывать область уха или шеи.

Могут также развиться неврологические симптомы, связанные с повреждением вентрального рога спинного мозга, слабость и атрофия мышц грудных конечностей, атаксия тазовых конечностей. Иногда наблюдаются судорожные припадки, похожие на эпилептические, паралич черепно-мозговых нервов.

Клиническое течение болезни

У некоторых собак болезнь развивается стремительно и может привести к гибели. У других ухудшение наблюдается в течение длительного времени, иногда нескольких лет. Восстановление и регресс неврологического дефицита может наблюдаться на протяжении нескольких месяцев после появления первых симптомов.

Диагноз

Диагноз ставиться в первую очередь на основании данных МРТ С их помощью можно увидеть сместившиеся в большое затылочное отверстие мозжечок и спинной мозг. Наблюдается типичная желудочковая дилатация, отсутствие ликвора вокруг спинного мозга и мозжечка в области затылочного отверстия, наличие полостей заполненных ликвором в шейных сегментах спинного мозга.

Компьютерная и обычная рентгенография неинформативны. В некоторых случаях на основании данных миелографии можно предположить наличие патологии (рис. 1).

Электроэнцефалография так же может помочь в постановке диагноза (рис. 2).

Рис. 1. Редкий случай постановки диагноза на основании данных миелографии у собаки чихуахуа, кобель, 2 года. Скопление жидкости в области первых сегментов спинного мозга (указано стрелкой), расширены желудочки мозга.

Рис. 2. Собака, йоркширский терьер, 5 лет. Часто встречаемая ЭЭГ у собак с Киари подобным пороком развития. Изменения на ЭЭГ неспецифичны и могут проявляться при других патологических состояниях, например, при умеренной гидроцефалии. Но значительно отличается от энцефалограммы при энцефалите или объемном процессе (опухоли в головном мозге).

Исследование ликвора необходимо в дифференциальной диагностике энцефалитов. Также обязательно должен быть проведен биохимический анализ крови, включающий в себя исследование желчных кислот, что весьма важно в дифференциальной диагностике гепатоэнцефалопатии.

По концентрации сывороточных желчных кислот нельзя дифференцировать болезни печени. Однако если их концентрация после приема корма сильно возрастает (более 150 ммол/л), то можно предполагать наличие цирроза или портосистемное шунтирование. У собак мелких и карликовых пород возможно сочетание этих двух патологий, что вынуждает сначала провести операцию по лигированию портосистемного шунта с помощью амероидного констриктора, а затем, если неврологические симптомы остаются, принимать меры по лечению Киари подобного порока и сирингомиелии ( рис.3-а, б, в).

Сирингомиелия может встречаться не только при смещении мозжечка в увеличенное затылочное отверстие, но и при других патологиях: грыжи диска, воспалительные болезни: гранулематозный менингоэнцефаломиелит, атлантоаксиальный вывих, неоплазия, дискоспондилит, врожденные заболевания позвоночника, – для принятия правильного решения во всех этих случаях необходимо проведение МРТ.

Дифференциальный диагноз

На рисунке 4 мы видим скопление жидкости в области краниальных сегментов спинного мозга, при этом смещение мозжечка отсутствует, о чем свидетельствует наличие ликвора между ним и затылочной костью. При этом мы видим компрессию спинного мозга зубом С2, что также может нарушать движение ликвора в области затылочного отверстия.

Выбор метода лечения и проводимой в этом случае операции будет совершенно иным.

Ход проводимого лечения изображен на рисунке 4а-в.

Рис. 4. Собака породы той-терьер, 1год, кобель. Толстой стрелкой указано скопление жидкости в области первых шейных сегментов. Тонкой стрелкой обозначена компрессия спинного мозга в области С1-С2 сегментов. Жидкость между костью и мозжечком показана черными стрелками.

Рис. 4-а. Собака породы той-терьер, 1год, кобель. Этап операции (оперативный доступ) для дорсальной стабилизации С1-С2.

Рис. 4-б. Собака породы той-терьер, возраст- 1 год, кобель. Этап операции (проведение лигатурной проволоки) для дорсальной стабилизации С1-С2.

Рис. 4-в. Рентгеновский снимок собаки породы той-терьер,возраст – 1год, кобель. Дорсальная стабилизация С1-С2 лигатурной проволокой

Лечение

Основная цель лечения данного заболевания – снижение боли. Возможно проведение операции – черепно-цервикальной декомпрессии.

Рис. 1-а. Собака породы йоркширский терьер, 1.5 года. Проведена черепно-цервикальная декомпрессия. Первый этап операции – доступ к затылочной кости.

Рис. 1-б. Заключительный этап операции – удалена часть затылочной кости.

После оперативного лечения уменьшение неврологического дефицита наблюдается у 80% пациентов, 20% животных погибает. У 45% прооперированных наблюдается удовлетворительное качество жизни (Rusbridge 2007). У остальных, несмотря на улучшение состояния, качество жизни остается неудовлетворительным.

В 25% случаях у прооперированных животных спайки ткани по большому затылочному отверстию заканчиваются переобструкцией. У 50% пациентов с удовлетворительным качеством жизни, в конечном счете, ухудшается неврологический статус (Dewey и другие 2005, Rusbridge 2007).

На примере 80-ти пациентов нашей клиники при различном выборе лечения Киари подобного синдрома и сирингомиелии, можно наблюдать следующие результаты:

- 10-ть животных погибло при поступлении в клинику;

- 12-ть от лечения отказались, судьба их неизвестна;

- 5-ть погибли в раннем послеоперационном периоде в виду тяжелого предоперационного состояния;

- 35-ть прооперированно, улучшение состояния наблюдалось у всех. Из них 10-ть проходили консервативное лечение, которое не привело к успеху, у 5-ти остался низкий уровень жизни, еще у 5-ти – рецидив заболевания;

- в 5-ти случаях лечение не проводилось, состояние нормализовалось без него;

- у 13-ти пациентов проводилось только консервативное лечение, у 5-ти из них рецидивы наблюдались с интервалами 3-5 мес.

Консервативное лечение

Консервативное лечение включает в себя три основные группы препаратов: средства, уменьшающие продукцию ликвора; обезболивающие и кортикостероиды.

Фуросемид, омепрозол, диакарб

Лечение следует начать с приема этих препаратов, для некоторых пациентов этого достаточно для стабилизации состояния. Адекватная терапия нейропатических болевых синдромов возможна при применении прежде всего антиконвульсантов.

Антиконвульсанты, прегабалин, Габапентин (Gabapentin) – Нейронтин Топирамат

По структуре топирамат относится к классу сульфат-замещённых моносахаридов. Основной механизм его действия заключается в ингибировании карбонатной ангидразы, усилении GABA, блокаде Na+ и Ca++ каналов и антагонизме с глутаматом. Из всех антиконвульсантов топирамат имеет самый широкий механизм действия.

В исследовании на CAT-модели в 2004 году исследователи Storer и Goadsby обнаружили, что механизм действия топирамата может заключаться в ингибировании активации нейронов. Топирамат уменьшает частоту возникновения потенциалов действия, характерных для нейрона в состоянии стойкой деполяризации, что свидетельствует о зависимости блокирующего действия препарата на натриевые каналы от состояния нейрона.

Топирамат потенцирует активность GABA в отношении некоторых подтипов GABA-рецепторов (в т.ч. GABAA-рецепторов), а также модулирует активность самих GABAA-рецепторов, препятствует активации каинатом чувствительности. Каинат/АМПК-рецепторов к глутамату, не влияет на активность N-метил-D-аспартата в отношении NMDA-рецепторов. Эти эффекты препарата являются дозозависимыми при концентрации топирамата в плазме от 1мкМ до 200 мкМ, с минимальной активностью в пределах от 1 мкМ до 10 мкМ.

Считается, что антидепрессанты оказывают анальгетический эффект по трём основным механизмам:

- Уменьшают депрессию.

- Потенцируют действие анальгетиков или эндогенных опиатных пептидов.

- Обладают собственными анальгезирующими свойствами, которые заключаются в длительной пролонгации синаптической активности норадреналина и серотонина.

Трициклические антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин, кломипрамин

Их фармакологическое действие заключается в ингибировании обратного захвата норадреналина и серотонина, что ведёт к накоплению данных нейромедиаторов в области рецепторов.

Кортикостероиды

Они также являются препаратами выбора, если боль сохраняется.

Допустимо сочетание нескольких средств разных групп одновременно.

Окончательно данная проблема еще не решена, единого метода лечения пока не выработано. Это, скорее всего, связано с недолгой историей возникновения и развития МРТ – диагностики, ведь без проведения такого исследования диагноз Киари подобный порок и сирингомиелияпоставить невозможно.

Хирургическое лечение

Операцией выбора при данной патологии может быть вентрикуло-перитонеальное шунтирование, а также операция по шунтированию первых сегментов спинного мозга с использованием вентрикуло-перитонеального шунта без клапана. Для этого проводится дорсальная ламинэктомия (удаление дуги позвонка). Затем в полость кисты спинного мозга устанавливается шунт, который отводит жидкость в ткани шеи.

Предложенные в медицине операции при сирингомиелии

У людей, как правило, выполняют следующие виды нейрохирургических вмешательств:

- Сиринго-субарахноидальное шунтирование;

- Сиринго-перитонеальное шунтирование;

- Сиринго-плевральное шунтирование;

- Вентрикуло-перитонеальное шунтирование;

- Люмбо-перитонеальное шунтирование;

- Сиринго-цистерностомия;

- Декомпрессия ЗЧЯ (задней черепной ямки) при аномалии Арнольда-Киари;

- Фенестрация отверстия Мажанди;

- Резекция миндалин мозжечка;

- Дуропластика ЗЧЯ;

- Резекция зубовидного отростка СІІ позвонка;

- По поводу основной патологии (опухоли, грыжи и т.д.).

На краниовертебральном переходе наиболее часто выполняют:

- Операцию Гарднера, включающую краниовертебральную декомпрессию с восстановлением пассажа жидкости через отверстие Мажанди, пломбировку входа в центральный канал. Кроме того при необходимости – субпиальную резекцию миндалин мозжечка с подшиванием их к твердой мозговой оболочке.

- Операцию Гарднера в сочетании с сиринготомией во входной зоне задних корешков или в наиболее истонченной части спинного мозга над кистой.

- Костно-дуральная декомпрессия с сиринготомией и вентрикуло-субарахноидальное шунтирование.

Все операции на краниовертебральном переходе необходимо заканчивать реконструкцией большой затылочной цистерны (Благодатский М.Д. и соавт., 1993). В ветеринарной практике тоже возможно использование методики некоторых из этих операций. Показания для них определяются строго индивидуально. Выбор операции, затем ее проведение возможны только после определения основного патогенетического звена и тщательно проведенной диагностики с применением МРТ.

Рис. Алгоритм диагностики и лечения при сирингомиелии, используемый в медицине.

Также существует предложенный алгоритм проведения лечебных мероприятий при киари подобном пороке и сирингомиелии у собак ( приложение ). (Rusbridge C, Jeffery, NJ: (2007)

Рис. Алгоритм диагностики и лечения при сирингомиелии, используемый в медицине.

Прогноз при данном заболевании зависит от эффективности лечения. Более половины собак могут жить еще в течение длительного срока, в нашей практике были пациенты, прожившие более 9 лет при правильно подобранном лечении. У некоторых животных остается неврологический дефицит, который не мешает поддерживать нормальное качество жизни.

У кошек Киари подобный порок и сирингомиелия не зарегистрированы, однако у этих животных существует подобная патология – аномалия Арнольда-Киари (образование грыжи спинного мозга и мозжечка в сочетании с миеломенингоцеле) или затылочной дисплазией (неполное окостенение супраокципитальной кости).

Главной отличительной чертой Киари подобного порока и сирингомиелии у собак от аномалии Арнольда – Киари является отсутствие увеличенного затылочного отверстия и спинномозговой жидкости в области первых сегментов спинного мозга.

Клинический пример развития аномалии Арнольда-Киари у кошки

В клинику поступил кот (1.5 года) с нарушением двигательной функции.

Рис.1а. Кот (1.5 года) с нарушением двигательной функции по типу сенситивной атаксии.

Рис. 1б. Кот (1.5 года). МРТ. Дивентрикулярная гидроцефалия аномалия Арнольда-Киари 2-ой степени.

При проведении неврологического обследования выявлена сенситивная атаксия и отсутствие болевой чувствительности на всей поверхности тела, что указывает на повреждение области таламуса. На МРТ выявлена дивентрикулярная гидроцефалия аномалия Арнольда-Киари 2-ой степени.

Рис.1а. Кот (1.5 года) с нарушением двигательной функции по типу сенситивной атаксии.

Рис. 1-г. Заключительный этап декомпрессии – удалена большая часть затылочной кости.

Проведена операция по черепно-цервиальной декомпрессии.

В течение полутора месяца отмечено полное восстановление чувствительности у данного животного.

Источник