Скелет туловища позвоночник его отделы

8. СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА. ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ, ОТДЕЛЫ, ИЗГИБЫ, СТРОЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПОЗВОНКОВ.

Краткая версия

Скелет туловища состоит из позвоночного

столба, грудной клетки и является частью осевого скелета.Позвонки в разных

отделах позвоночного столба имеют не только общие черты и строение, но и

характерные особенности, связанные с вертикальным положением человека.Позвонок состоит из тела и дуги,

которая, замыкаясь, образует позвоночное отверстие. При соединении всех

позвонков формируется позвоночный канал,

в котором располагается спинной мозг. От дуги позвонка отходят два верхних и

два нижних суставных отростка, правый и левый поперечные отростки. Сзади, по

средней линии, отходит остистый отросток. В месте соединения дуги и тела

позвонка находятся верхняя и нижняя позвоночные вырезки, которые при соединении

позвонков образуют межпозвоночное

отверстие. Через это отверстие проходят кровеносные сосуды и спинномозговой

нерв.

Шейные

позвонки

отличаются от позвонков других отделов. Главное их отличие — это наличие отверстия поперечного отростка.

Первые два позвонка участвуют в движении головы

Грудные

позвонки)

крупнее шейных. Позвоночное отверстие у них несколько меньше, чем у шейных, на

боковых поверхностях тела находятся верхние и нижние реберные ямки, которые

необходимы для образования суставов с головками ребер. Высота тел грудных

позвонков (от I до XII) постепенно возрастает. Остистые отростки несколько длиннее,

направлены кзади и книзу, черепицеобразно накладываются один на один и

ограничивают подвижность этого отдела позвоночника (особенно разгибание).

Поясничные

позвонки

имеют более массивное тело, чем у других позвонков. Тело поясничного позвонка

бобовидной формы, поперечный размер его больше переднезаднего. Эти позвонки

имеют значительную подвижность в поясничном отделе позвоночника. Позвоночное

отверстие, которое больше, чем в других

отделах, треугольной формы, с закругленными краями.Крестцовые позвонки, соединяясь друг с другом, образуют единую

кость — крестец. Крестец имеет форму

треугольника, основание которого соединяется с V

поясничным позвонком, а вершина направлена вниз и вперед. Массивные латеральные

части имеют ушковидную поверхность, предназначенную для соединения с

соответствующими суставными поверхностями тазовых костей. Место соединения

крестца с V поясничным позвонком

представляет собой направленный вперед выступ —

мыс (promontorium). Верхушка крестца

соединяется с копчиком.

Копчик (os coccygis)

состоит из 1—5 (чаще 4) сросшихся рудиментарных позвонков vertebrae coccygeae (рис. 16). Он

имеет форму треугольника, выгнут вперед, основание его направлено вперед и

вверх, вершина — вниз и вперед. Некоторые

признаки позвонка наблюдаются только у I

копчикового позвонка, остальные —

значительно меньше по размерам и округлые.

Оригинал

Скелет туловища (рис. 11) состоит

из позвоночного столба, грудной клетки и является частью осевого скелета.

Позвонки в разных отделах позвоночного столба имеют не только общие

черты и строение, но и характерные особенности, связанные с вертикальным

положением человека.

Позвонок состоит из тела и дуги, которая, замыкаясь, образует

позвоночное отверстие. При соединении всех позвонков формируется позвоночный канал, в котором

располагается спинной мозг. От дуги позвонка отходят два верхних и два нижних

суставных отростка, правый и левый поперечные отростки. Сзади, по средней

линии, отходит остистый отросток. В месте соединения дуги и тела позвонка

находятся верхняя и нижняя позвоночные вырезки, которые при соединении

позвонков образуют межпозвоночное

отверстие. Через это отверстие проходят кровеносные сосуды и спинномозговой

нерв.

Шейные позвонки отличаются от позвонков других отделов. Главное их

отличие — это наличие отверстия

поперечного отростка. Первые два позвонка участвуют в движении головы и

соединяются с черепом (этим они и отличаются от других шейных позвонков).

Под действием возрастающей нагрузки тела шейных позвонков увеличиваются

от III до

VII позвонка. Остистые отростки шейных позвонков раздвоены, кроме VII, который значительно длиннее других и

легко прощупывается под кожей. Передний бугорок

VI шейного позвонка развит лучше, чем в других позвонках. Близко от него

проходит сонная артерия, поэтому его называют сонным бугорком. Чтобы временно остановить кровотечение, в этом

месте сонную артерию зажимают.

Грудные позвонки) крупнее шейных. Позвоночное отверстие у них

несколько меньше, чем у шейных, на боковых поверхностях тела находятся верхние

и нижние реберные ямки, которые необходимы для образования суставов с головками

ребер. Высота тел грудных позвонков (от I

до XII) постепенно возрастает. Остистые

отростки несколько длиннее, направлены кзади и книзу, черепицеобразно

накладываются один на один и ограничивают подвижность этого отдела позвоночника

(особенно разгибание).

Поясничные позвонки имеют более массивное тело, чем у других позвонков.

Тело поясничного позвонка бобовидной формы, поперечный размер его больше

переднезаднего. Эти позвонки имеют значительную подвижность в поясничном отделе

позвоночника. Позвоночное отверстие, которое

больше, чем в других отделах, треугольной формы, с закругленными краями.

Крестцовые позвонки, соединяясь друг с другом, образуют единую кость — крестец.

Крестец имеет форму треугольника,

основание которого соединяется с V

поясничным позвонком, а вершина направлена вниз и вперед. Массивные латеральные

части имеют ушковидную поверхность, предназначенную для соединения с

соответствующими суставными поверхностями тазовых костей. Место соединения

крестца с V поясничным позвонком

представляет собой направленный вперед выступ —

мыс (promontorium). Верхушка крестца соединяется с копчиком.

Копчик (os coccygis) состоит из 1—5 (чаще 4) сросшихся рудиментарных позвонков vertebrae coccygeae

(рис. 16). Он имеет форму треугольника,

выгнут вперед, основание его направлено вперед и вверх, вершина — вниз и вперед. Некоторые признаки позвонка

наблюдаются только у I копчикового

позвонка, остальные — значительно меньше

по размерам и округлые.

Домой

Источник

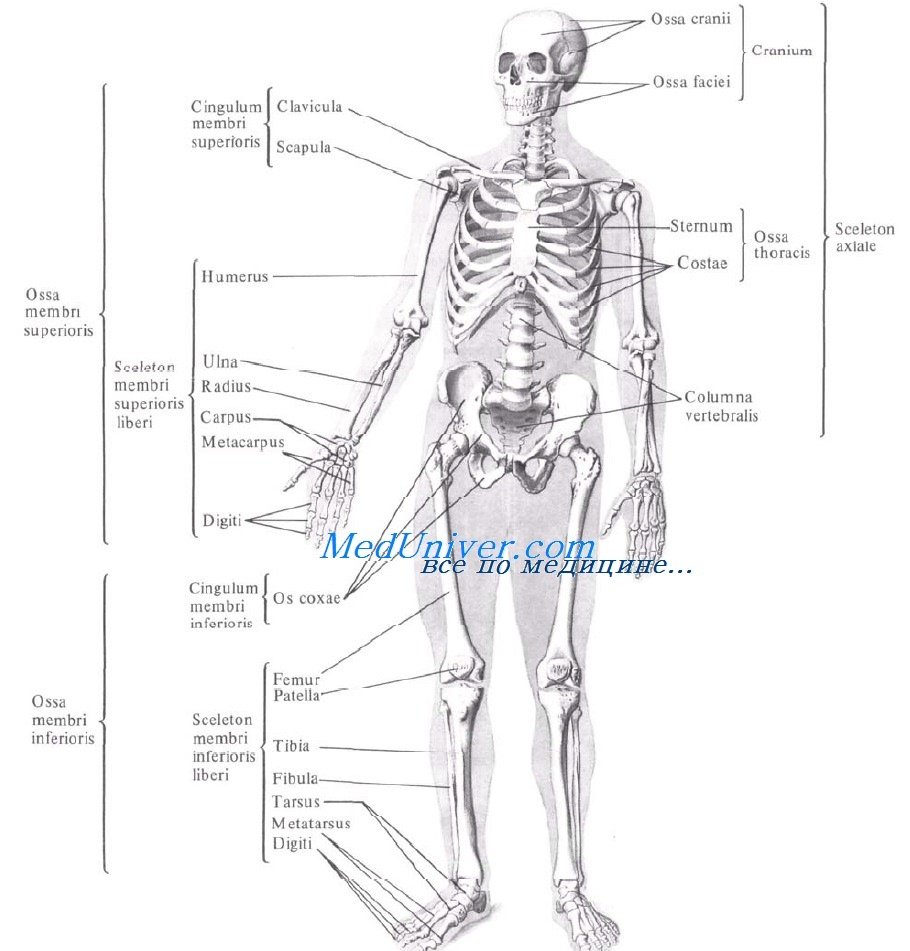

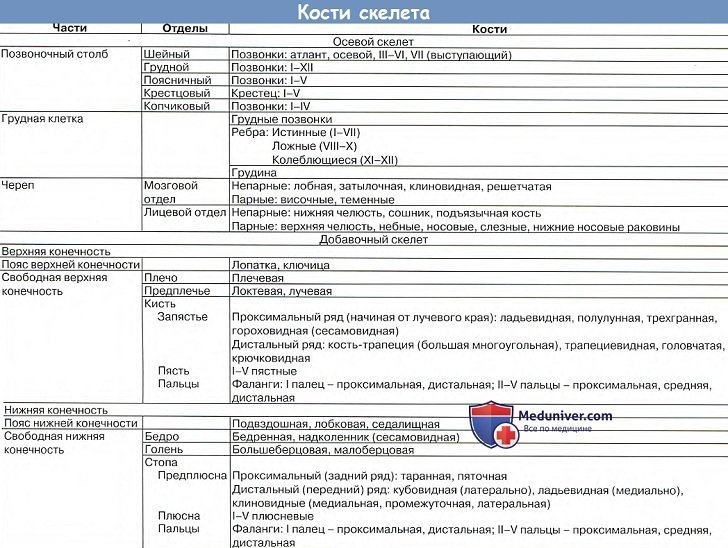

Оглавление темы “Общая остеология.”:

Скелет туловища человека

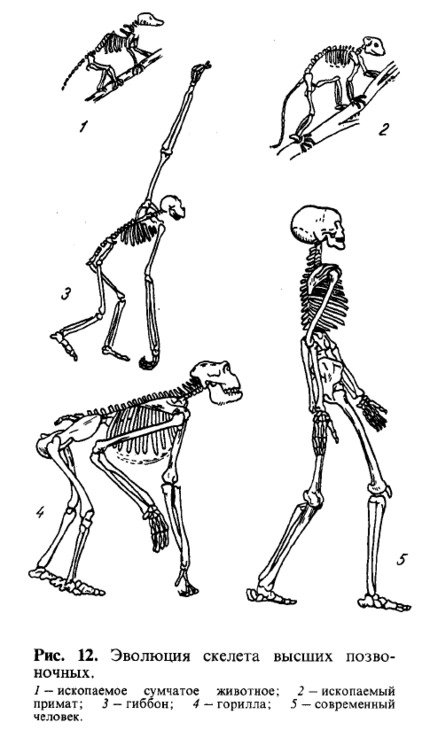

При образовании хрящевого, а впоследствии костного скелета мышцы (миотомы) получают опору на твердых частях скелета, которые в силу этого располагаются также метамерно, чередуясь с мышечными сегментами. На таком принципе строится осевой скелет тела – позвоночный столб, слагающийся из продольного ряда сегментов, называемых позвонками, из которых каждый возникает из ближайших половин двух соседних склеротомов. В примитивном своем виде, как это наблюдается у низших форм или в начале развития человеческого эмбриона, позвоночник состоит из хрящевых образований – тела и невральной дуги, метамерно залегающих с дорсальной и вентральной сторон хорды. В дальнейшей эволюции отдельные элементы позвонков разрастаются, что приводит к двум результатам: во-первых, к слиянию всех частей позвонка и, во-вторых, к вытеснению хорды и замещению ее телами позвонков. Тела обрастают хорду и сдавливают ее, вследствие чего она теряет свое связующее значение для позвонков и исчезает, сохраняясь между позвонками (интервертебрально) в виде студенистого ядра (nucleus pulposus) в центре межпозвоночных дисков. Верхние (невральные) дуги охватывают спинной мозг и сливаются, образуя непарные остистые и парные суставные (2 пары) и поперечные отростки. Нижние (вентральные) дуги дают ребра, которые залегают в промежутках (миосептах) между мышечными сегментами, охватывая общую полость тела. Позвоночник, пройдя хрящевую стадию, становится костным, за исключением промежутков между телами позвонков, где остается соединяющий их межпозвоночный хрящ. Эволюция позвоночного столба шла по пути дифференцировки его отделов в связи с переходом к наземному образу жизни и передвижением тела по земле с помощью конечностей. У водных животных (рыбы) различаются только туловищный и хвостовой отделы. Шеи у рыб нет, и все позвонки несут ребра; неподвижная голова непосредственно переходит в туловище, что придает переднему концу тела устойчивую обтекаемую форму, выгодную для движений в воде. С переходом на сушу (начиная с амфибий) голова приобретает способность к движениям, в связи с чем утрачиваются ближайшие к ней ребра, сохраняясь лишь в виде реберной части поперечных отростков позвонков. Ближайшие к голове позвонки видоизменяются в шейные и образуется шейный отдел позвоночника. Факт образования подвижной шеи у наземных животных доказывается тем, что у млекопитающих, вторично перешедших к жизни в воде (например, у китов), шейные позвонки срастаются, шея почти исчезает, а голова снова утрачивает подвижность. Сохранение развитых ребер обусловило выделение реберного отдела позвоночного столба (названного грудным), так как ребра остались лишь в этом отделе, а в остальных они превратились в рудиментарные образования, включенные в поперечные отростки позвонков. Выделению грудного отдела способствовало и развитие легких, а также конечностей, повлекшее за собой развитие грудины, вследствие чего грудной отдел позвоночника принял участие в образовании грудной клетки. В связи с развитием задних конечностей у четвероногих произошло соединение пояса нижней конечности с осевым скелетом, с двумя и более позвонками, которые срослись в один крестец. Это привело к укреплению позвоночника и выделению его поясничного и крестцового отделов. Сращение крестца произошло преимущественно у тех животных, у которых тело опирается целиком только на задние конечности. Наоборот, хвостовой отдел позвоночного столба в связи с редукцией хвоста превратился в небольшой рудиментарный остаток. Отмеченные процессы обусловили деление позвоночника человека на отделы и различное строение отдельных позвонков. Число позвонков в ряду млекопитающих резко колеблется, отражая общую линию эволюции – уменьшение их количества по направлению от низших к высшим и человеку. В то время как шейных позвонков в ряду почти всех млекопитающих насчитывается 7 независимо от длины шеи (например, у мыши и жирафа), что подчеркивает общность их происхождения, в грудном отделе количество позвонков колеблется от 9 до 24 соответственно числу сохранившихся ребер. У человека число грудных позвонков 12, но их может быть 11 – 13. Число поясничных позвонков также сильно варьирует у животных (2 – 9), а у человека их 4 – 6, чаще 5, в зависимости от степени срастания с крестцом. Особенный практический интерес представляют явления, происходящие у человека в области переходных позвонков: дорсолюмбального (ThXII), люмбодорсального (LI), люмбосакрального (LV) и сакро-люмбального (SI). При наличии XIII (поясничного) ребра первый поясничный позвонок становится как бы XIII грудным, а поясничныхпозвонков остается только четыре. Если XII грудной позво нок не имеет ребра, то он уподобляется поясничному (люмбализация); в этом случае грудных позвонков окажется только одиннадцать, а поясничных шесть. Такая же люмбализация может произойти с I крестцовым позвонком, если он не срастается с крестцом; если V поясничный срастается с I крестцовым и уподобится ему (сакрализация), то поясничных останется 4, а крестцовых будет 6. Таким образом, число докрестцовых позвонков у человека равно 24, но может увеличиваться до 25 и уменьшаться до 23. Это число до-крестцовых позвонков ярко отражает прогрессивное уменьшение их числа по ходу эволюции и колеблется от 28 – 25 у обезьян, включая антропоидов, до 24 у человека. Также и крестец слагается из разного количества сращенных между собою позвонков, причем от обезьян по направлению к человеку наблюдается увеличение числа крестцовых позвонков, с которыми сочленяется пояс нижней конечности (от 2 до 5). У человека в связи с прямохождением крестец достигает наивысшего развития и состоит обычно из 5 позвонков или даже 6 (при сакрализации). Хвостовой отдел позвоночника сильно варьирует в зависимости от длины хвоста. У человека число хвостовых позвонков (копчик) равно 4, но колеблется от 5 до 1, достигая наименьшего числа в сравнении с остальными животными. В результате общее число позвонков человека составляет 30 – 35, чаще всего 33. Ребра могут располагаться по всему протяжению позвоночника (змеи), но чаще всего они развиваются в грудном отделе, в остальных же отделах ребра остаются в рудиментарном виде, сливаясь с позвонками.

У большинства млекопитающих ребра причленяются к позвоночнику в двух местах: к телам позвонков и к поперечным отросткам. Вентральные концы ребер скрепляются грудиной, появляющейся только у наземных позвоночных в связи с развитием примыкающего к ней пояса верхней конечности, поэтому те животные, которые потеряли конечности, например змеи, грудины не имеют. Грудина у высших наземных позвоночных развивается из вентральных концов ребер, которые в течение эмбриональной жизни (у человека на 2-м месяце) срастаются между собой в парные грудные пластинки, сливающиеся по средней линии в непарную кость. Скелет туловища у человека в связи с вертикальным положением тела претерпевает изменения, в результате которых он отличается от скелета других млекопитающих, ходящих на четырех ногах. У последних позвоночник, кроме шейного отдела, имеет форму пологой дуги, опирающейся на все четыре конечности. У человека в силу других статических условий позвоночник представляет собой изогнутый вертикальный столб, несущий вверху голову и опирающийся внизу на нижние конечности. Вертикальное положение влияет также на конфигурацию грудной клетки. Таким образом, скелет туловища у человека имеет следующие характерные признаки, обусловленные вертикальным положением и развитием верхней конечности как органа труда:

-Также рекомендуем “Позвоночный столб” -Вернуться назад “Остеология и артрология” |

Источник

Скелет туловища представлен позвоночным столбом и грудной клеткой. Позвоночник состоит из 24 свободных позвонков, крестца и копчика.

В позвоночном столбе выделяют следующие отделы.

- — шейный (7 позвонков);

- — грудной (12 позвонков);

- — поясничный (5 позвонков);

- — крестцовый (5 позвонков);

- — копчиковый (3—5 позвонков).

Крестцовые и копчиковые позвонки срастаются между собой и образуют отдельные кости — крестец и копчик.

Позвоночный столб выполняет функции осевого скелета и служит опорой тела, защитой для спинного мозга и участвует в движении туловища и черепа. Положение и форма позвоночного столба определяются его вертикальным положением и имеют следующие характерные признаки.

- 5-образную форму с изгибами вперед (лордозами — шейным, поясничным) и назад (кифозами — грудным, крестцово-копчиковым);

- – постепенное увеличение тел позвонков но направлению сверху вниз и слияние в единую кость — крестец — в области соединения их с нижней конечностью.

Типичный позвонок (рис. 2.6) имеет:

- — массивную часть — тело, которое выполняет опорную функцию;

- — дугу с отростками;

- — позвоночное отверстие, расположенное между телом и дугой с отростками.

Рис. 2.6. Позвонки (а — поясничный; б — шейный):

1 — тело позвонка; 2 — дуга; 3 — позвоночное отверстие; 4 — поперечный отросток; 5 — верхний суставной отросток; 6 — нижний суставной отросток; 7 — остистый отросток; 8 — отверстие поперечного отростка шейного позвонка; 9 — реберный

отросток шейного позвонка

Позвоночные отверстия всех позвонков образуют позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг. На дуге типичного позвонка имеются отростки:

- — остистый — непарный, располагается по средней линии сзади;

- — поперечные — парные отростки, располагаются по бокам дуги;

- — верхние и нижние — парные суставные отростки, располагаются сверху и снизу дуги позвонка.

Суставные отростки смежных позвонков, соединяясь друг с другом, образуют дугоотросчатые суставы, в которых совершаются движения позвоночника. Как правило, эти суставы относятся к плоским по форме сочленениям. Поперечные и остистые отростки служат для прикрепления связок и мышц, приводящих в движение позвоночник.

Шейные позвонки (рис. 2.6, б), соответственно нагрузке, имеют небольшое тело и большое позвоночное отверстие овальной формы. Остистые отростки первого — пятого позвонков раздвоены на конце. Остистый отросток седьмого позвонка имеет большую величину и легко прощупывается. Первый и второй шейный позвонки имеют особую форму в связи с их участием в подвижном сочленении с черепом. Первый шейный позвонок — атлант — не имеет тела и остистого отростка; он представляет собой кольцо, образованное передней и задней дугами, на которых имеются бугорки (передний и задний). На задней поверхности передней дуги имеется суставная поверхность для сочленения с зубовидным отростком второго шейного позвонка. По бокам атланта располагаются боковые массы, которые на верхней и нижней поверхности имеют суставные поверхности для сочленения с затылочной костью и вторым шейным позвонком. Второй шейный позвонок — осевой — имеет зубовидный отросток. Главным отличием всех шейных позвонков является наличие отверстия в поперечных отростках.

Грудные позвонки (количеством 12) сочленяются с ребрами, поэтому основным их отличием является наличие на теле позвонков реберных ямок. Так как ребра обыкновенно сочленяются с двумя соседними позвонками, то у большинства тел грудных позвонков имеются полуямки (на верхнем и нижнем крае). Первый грудной позвонок имеет полную ямку для первого ребра и полуямку для второго ребра. 10-й позвонок имеет только верхнюю полуямку для 10-го ребра, а на 11-м и 12-м позвонках существует по полной ямке для соответствующих ребер. Тела грудных позвонков больше тел шейных; это связано с увеличением нагрузки на этот отдел. Остистые отростки длинные и сильно наклонены книзу, черепицеобразно налегая друг на друга.

Поясничные позвонки (5) отличаются массивностью тел соответственно еще большей, чем у лежащих выше позвонков, нагрузке (рис. 2.6,

а). Остистые отростки их направлены прямо назад, суставные отростки стоят сагиттально.

Крестцовые позвонки (5) — это сросшиеся позвонки, которые образуют единую кость — крестец. Он имеет треугольную форму; основание обращено вверх, а верхушка — вниз. Боковые части крестца несут ушковидные поверхности, которые сочленяются с одноименными поверхностями подвздошных костей. На вогнутой передней тазовой поверхности крестца имеется четыре поперечные линии за счет сращения тел крестцовых позвонков. На выпуклой дорсальной поверхности хорошо видны срединный, промежуточный и латеральный крестцовые гребни, образованные за счет сращения остистых, суставных и поперечных отростков крестцовых позвонков. Внутри крестца проходит крестцовый канал, который является продолжением позвоночного канала. На передней и задней поверхности крестца имеются четыре пары крестцовых отверстий, через которые из канала выходят ветви спинномозговых нервов. Верхушка крестца соединяется с копчиком.

Копчиковые позвонки (3—5) являются рудиментом хвоста и сливаются в одну кость — копчик. Копчик имеет треугольную форму; основание его направлено вверх, верхушка — вниз и вперед. На задней поверхности первого копчикового позвонка имеются копчиковые рога, направленные вверх.

Грудная клетка образована спереди непарной костью — грудиной, с боков — 12 парами ребер, сзади — 12 грудными позвонками (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Соединение ребер:

а — с грудиной: 1 — верхняя апертура грудной клетки; 2 — грудино-реберные суставы; 3 — межреберья; 4 — подгрудинный угол; 5 — реберная дуга; 6 — нижняя апертура

грудной клетки;

б — с позвонками: 1 — сустав головки ребра; 2 — межпозвоночный диск; 3 — реберно- поперечный сустав; 4 — желтая связка

Грудина – эго плоская кость, состоящая из трех частей: верхней — рукоятки, средней — тела, нижней — мечевидного отростка. Рукоятка на верхнем крае имеет непарную яремную вырезку, но бокам — парные ключичные вырезки. На теле грудины имеются реберные вырезки для сочленения с ребрами, начиная со второго.

Различают 12 пар ребер: это длинные губчатые кости, которые своими задними краями соединяются с телами грудных позвонков. Передние концы семи верхних ребер при помощи хрящей соединяются непосредственно с грудиной и называются истинными. Восьмое — десятое ребра соединяются хрящами с грудиной через седьмое ребро — это ложные ребра, а XI и XII ребра заканчиваются свободно в мягких тканях — это колеблющиеся, свободные ребра. У каждого ребра выделяют передний и задний концы, между ними располагается тело. Задний конец несет головку ребра, суженую часть (шейку) и бугорок ребра. Нижний край ребра заострен и на внутренней поверхности имеет бороздку, по которой проходят межреберные сосуды и нервы.

У людей, занимающихся спортом, выявляются как тотальные, так и локальные изменения грудной клетки. В размерах верхнего отдела грудной клетки (как в абсолютных, так и относительных показателях) существенных различий у спортсменов разных специализаций не обнаружено. У борцов изменения касаются преимущественно среднего отдела, причем увеличиваются его размеры, а подвижность невелика. В борьбе имеют место асимметричные движения — чаще используется правая рука, что может привести к асимметрии в строении и функции грудной клетки. Различают морфологическую асимметрию, связанную с неодинаковыми размерами правой и левой половин грудной клетки, и функциональную асимметрию, проявляющуюся в их неодинаковой подвижности.

Источник

Элементы опорно-двигательного аппарата туловища у всех позвоночных развиваются из первичных сегментов (сомитов) дорсальной мезодермы, залегающих по бокам chorda dorsalis и нервной трубки . Возникающая из медиовентральной части сомита мезенхима (склеротом) идет на образование вокруг хорды скелета, а средняя часть первичного сегмента (миотом) дает мышцы (из дорсолатеральной части сомита образуется дерматом).

Элементы опорно-двигательного аппарата туловища у всех позвоночных развиваются из первичных сегментов (сомитов) дорсальной мезодермы, залегающих по бокам chorda dorsalis и нервной трубки . Возникающая из медиовентральной части сомита мезенхима (склеротом) идет на образование вокруг хорды скелета, а средняя часть первичного сегмента (миотом) дает мышцы (из дорсолатеральной части сомита образуется дерматом).