Шейный отдел позвоночника сгибание разгибание

Все движения человека происходят благодаря передаче костям усилий от мышц, при этом усилие в скелетных мышцах развивается в результате их сокращения. Каждая из мышц либо группы мышц могут обеспечить движение только в одном направлении, противоположное движение осуществляется другими мышцами – антагонистами. В шейном отделе эти функции выполняют мышцы сгибатели и разгибатели шеи, осуществляющие движения головы и удержание ее в вертикальном положении.

Так как центр тяжести головы находится спереди позвоночника, то для поддержания вертикального положения головы требуется постоянная скоординированная работа всех мышц шейного отдела, что обусловливает достаточно высокую на них нагрузку.

Разгибание шеи

К мышцам, выполняющим разгибание шеи, относятся следующие:

- Трапецевидная мышца. Она расположена в задней части туловища. Верхним концом эта мышца крепится к ключице, нижним – к оси лопатки. При двустороннем сокращении развиваемое в ней усилие бывает направлено на разгибание головы и шеи. Ее одностороннее сокращение будет способствовать повороту головы в противоположном этой стороне направлении.

- Пластырная мышца. Она находится под трапецевидной. При сокращении с обеих сторон мышечные пучки разгибают шею и отклоняют голову назад. Одностороннее ее сокращение будет сопровождать поворот головы и шеи в эту сторону.

- Мышца, выпрямляющая позвоночник – это длинный разгибающий мускул, проходящий от крестца до затылочной кости вдоль всего позвоночника. Он является разгибателем позвоночника и шеи, отклоняет голову назад.

Сгибание шеи

Сгибание шеи происходит благодаря сокращению мышц сгибателей шеи, к которым относятся:

Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Данный флексор (сгибающий мускул) располагается на переднебоковой поверхности шеи, проходя диагонально через шейный отдел позвоночника. При быстрых движениях двустороннее сокращение флексора сгибает шею. Его сокращение только с одной стороны будет способствовать повороту шеи в противоположную сторону.

Лестничные мышцы – представляющие собой три группы мышечных волокон, располагаются под грудино-ключично-сосцевидной мышцей на переднебоковой поверхности шеи. При быстрых движениях двустороннее сокращение данных мышц развивает усилие, стремящееся согнуть шею. Если же в сокращении принимает участие одна их сторона, то это будет приводить к повороту головы в данную сторону.

Движения шейного отдела выполняют разные группы мышц сгибателей и разгибателей шеи, которые при этом всегда совершают работу, находясь в состоянии сокращения либо расслабления.

Боль в шее

Это неприятное явление довелось испытать многим, что бывает обусловлено малоподвижной работой, неправильной организацией рабочего места, большими физическими нагрузками, сквозняками, резким поворотом или наклоном головы, попаданием в ДТП. При более простых ситуациях боль может пройти быстро, даже сама собой. Однако при затягивании процесса, следует обратиться к врачу для установления истинных причин боли в шее.

Среди них наиболее распространенными оказываются следующие:

- Растяжение мышц – происходящее из-за чрезмерного растягивания мышц, которое приводит к усиливающимся при движении болевым ощущениям и отечности.

- Миозит – воспалительный процесс мышц. Острая его форма требует обязательного лечения во избежание ее перехода в хроническую форму, при которой мышцы шеи начинают регулярно беспокоить человека при перемене погоды, увеличении нагрузок и так далее.

- Миофасциальный синдром – развивающийся в результате длительного напряжения мышц, при этом спазмированная часть мышц преобразуется в уплотнения и шишки.

- Фибромиалгия – характеризуемая повышенной чувствительностью мышц и болезненностью.

- Травмы шеи и позвоночника.

Чтобы не находиться длительный период в состоянии болезни, необходимо своевременно провести необходимый курс лечения, который поможет избавиться от ограничения движений и болей.

Укрепление мышц шеи

Учитывая высокую нагрузку, приходящуюся на шейный отдел, становится очевидной важность укрепления мышц шеи. Это будет способствовать также лучшей защите шейных позвонков и предохранению их от травм. Существуют специально разработанные упражнения для людей, страдающих от неприятных ощущений в области шеи, направленные на преодоление этих явлений.

Регулярное выполнение комплекса физических упражнений поможет поддерживать мышечный тонус и станет, кроме того, профилактическим средством от остеохондроза, грыжи шейных позвонков и так далее. Выполнять такие упражнения вполне можно в домашних условиях. Весьма полезными для мышц шейного отдела будут занятия плаванием и общеукрепляющий массаж.

Сосуды

18615

Сосуды

44446

Источник

Все эти мышцы разгибают шейный отдел позвоночника, но в зависимости от своего положения они могут быть разделены на три группы. Первая группа (рис. 97) включает в себя все мышцы, начинающиеся от поперечных отростков шейного отдела и идущие косо вниз и назад в область грудного отдела: • ременная мышца шеи (11); • длиннейшая мышца шеи и шейная часть крестцово-поясничной мышцы (12); • мышца, поднимающая лопатку (13). Эти мышцы разгибают шейный отдел позвоночника и усиливают шейный лордоз. При их одностороннем сокращении происходит наклон и поворот шейного отдела позвоночника в сторону сокращения. Таким образом, они производят сочетанное движение нижней части шейного отдела позвоночника. Вторая группа (рис. 98) включает в себя все мышцы, которые идут косо вниз и вперед: • с одной стороны, поперечно-остистая мышца (4), собственная мышца нижней части шейного отдела позвоночника; • с другой – мышцы, связывающие затылочную кость с нижней частью шейного отдела позвоночника: полуостистая мышца головы (6), длиннейшая мышца головы (7) и ременная мышца головы (не показана на рисунке); • наконец, подзатылочные мышцы, не представленные на рисунке (см. с. 262-266). Все эти мышцы разгибают шейный отдел позвоночника и усиливают шейный лордоз, а также разгибают голову благодаря своему прикреплению непосредственно к затылку. Третья группа включает в себя все мышцы, которые проходят над шейным отделом позвоночника, не прикрепляясь к позвонкам. Они связывают затылок и сосцевидный отросток с лопаточным поясом. Это:

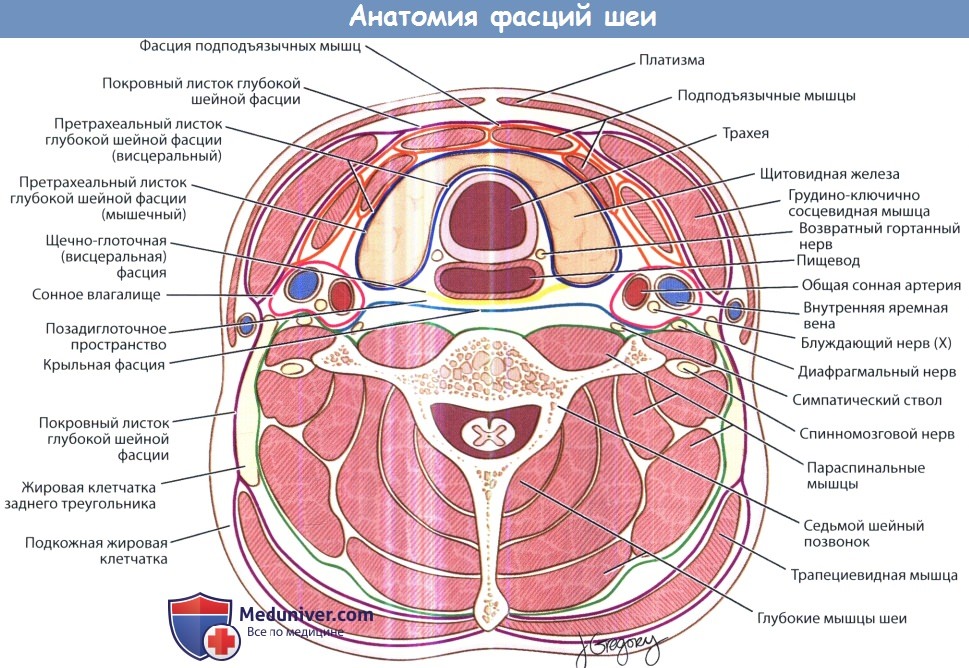

• с одной стороны, трапециевидная мышца ((8), на рис. 79 и (9), рис. 93); • с другой стороны, грудино-ключичнососцевидная (рис. 99), которая идет диагонально через шейный отдел позвоночника. При сокращении грудино-ключично-сосцевидной мышцы с двух сторон и симметрично они производят: разгибание головы по отношению к позвоночнику (10), сгибание шейного отдела позвоночника по отношению к грудному (9) и разгибание собственно шейного отдела позвоночника, усиливая шейный лордоз (11). Стабильность шейного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости (рис. 100) зависит от постоянного динамического равновесия между: • с одной стороны, разгибанием задними шейными мышцами, перекрывающими полностью или частично шейный лордоз: ременной (S), длиннейшей мышцей шеи, крестцово-поясничной, длиннейшей мышцей груди (Ld) и трапециевидной (Т); • с другой стороны, передними и передненаружными мышцами; • длинной мышцей шеи (Lc), которая сгибает шейный отдел позвоночника и уменьшает шейный лордоз; • лестничными мышцами (Sc), которые сгибают шейный отдел позвоночника по отношению к грудному, но стремятся усилить шейный лордоз, если им не противодействуют длинная мышца шеи и над- и подъязычные мышцы (см. рис. 78, с. 259) Одновременное сокращение всех этих мышечных групп поддерживает шейный отдел позвоночника жестко в нейтральной позиции. Эти мышцы действуют как ванты, расположенные в сагиттальной плоскости и в многочисленных косых плоскостях. Они играют определяющую роль в равновесии головы и в удержании тяжести, находящейся на голове, что практикуется у некоторых народностей для освобождения рук. Этот обычай усиливает структуру шейного отдела позвоночника и увеличивает мощность мышц шеи.

Источник

Хирургическая анатомия мышц шейного отдела позвоночника

а) Передняя мускулатура шейного отдела позвоночника:

1. Поверхностный слой:

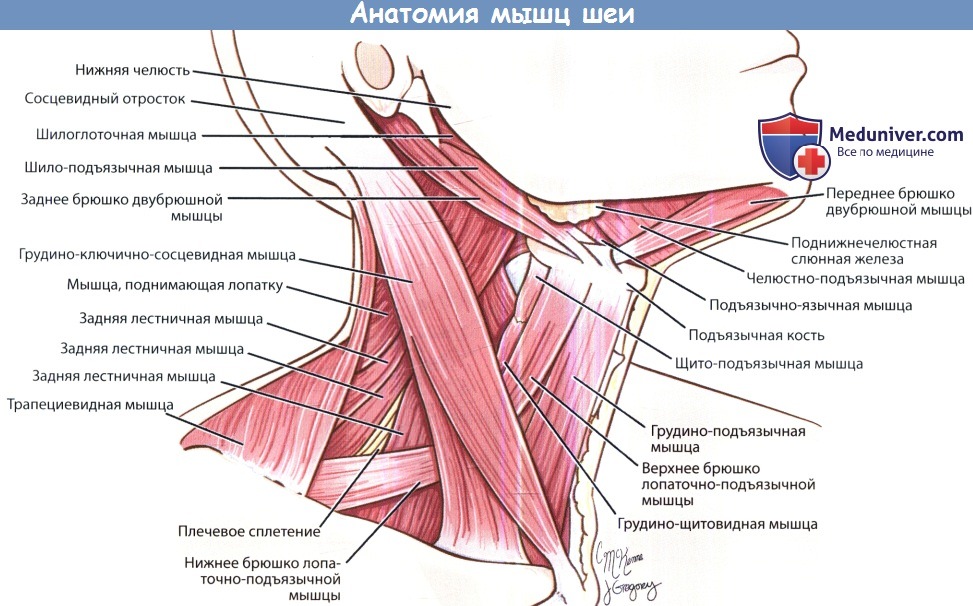

– Подкожная мышца шеи — это тонкая мимическая мышца, толщина которой обычно составляет 1-3 мм. Волокна мышцы проходят от нижней челюсти к ключице в косом направлении вниз и назад, непосредственно под кожей и подкожной жировой клетчаткой. Сосудисто-нервные пучки, идущие к коже и в обратном направлении, прободают мышцу. Подкожная мышца шеи простирается от нижней челюсти до уровня второго ребра внизу и акромиона в боковом направлении.

– Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Волокна этой мышцы проходят в косом направлении вперед и вниз. Верхний край мышцы прикреплен к сосцевидном отростку и затылочной кости, а нижний край — к грудине и ключице. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца поворачивает голову в противоположную сторону и обеспечивает наклон головы в свою сторону. Мышца делит шею на треугольные области, которые будут описаны ниже.

2. Глубокий слой:

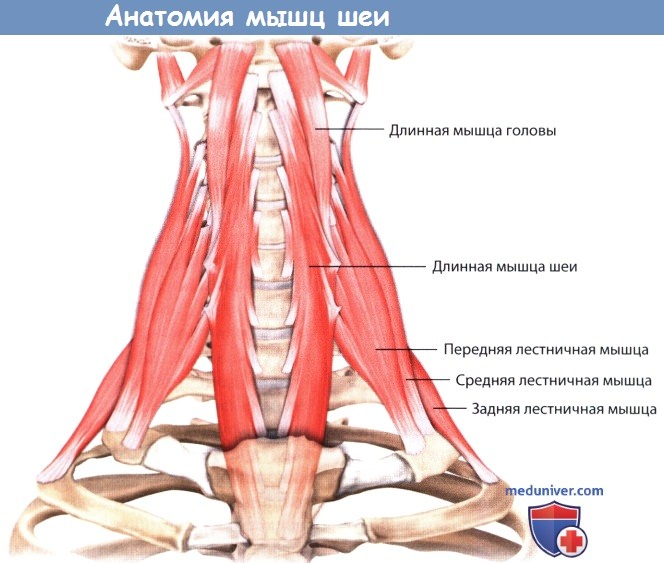

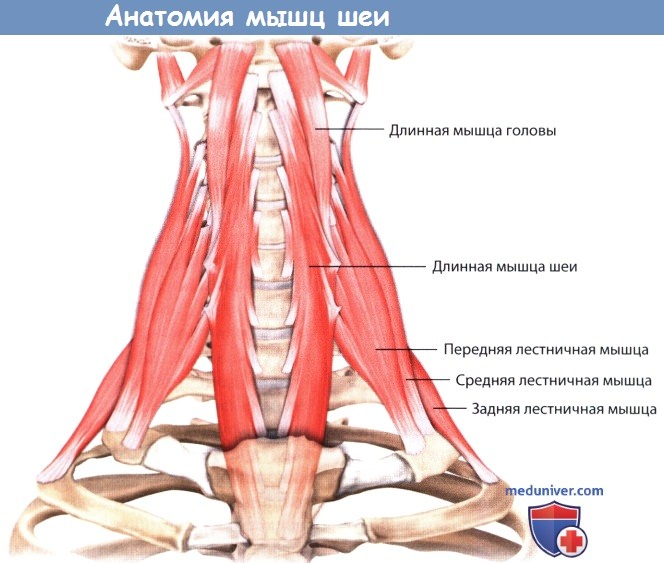

– Лестничные мышцы. Среди лестничных мышц выделяют переднюю, среднюю и заднюю лестничные мышцы. Все мышцы начинаются от поперечных отростков шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, продолжаются до первого и второго ребер, и участвуют в поднятии грудной клетки при дыхании. Лестничные мышцы иннервируются передними ветвями спинномозговых нервов С4-С8.

– Длинные мышцы. Среди длинных мышц выделяют переднюю прямую мышцу головы, длинную мышцу головы и длинную мышцу шеи, которые начинаются от передней поверхности тел позвонков, поперечных отростков и базилярной части затылочной кости. Длинные мышцы идут вниз вдоль переднебоковых частей шейных и верхних грудных позвонков, и служат для сгибания головы и шейного отдела позвоночника. Иннервация обеспечена передними ветвями спинномозговых нервов С1-С6.

– Подподъязычные мышцы. Подподъязычные мышцы являются продолжением прямых мышц позвоночника по направлению вверх. Выделяют четыре подподъязычных мышцы: грудинно-подъязычная, грудинно-щитовидная, лопаточно-подъязычная и щито-подъязычная мышцы. Шейная петля иннервирует первые три мышцы, а щито-подъязычная мышца получает иннервацию от нервного корешка С1 по подъязычному нерву. Подподъязычные мышцы участвуют в глотании и жевании, а также в сгибании шейного отдела позвоночника и опускании головы. Лопаточно-подъязычная мышца проходит вдоль бокового края предтрахеального листка фасции шеи. Для хирургического доступа к нижней части шейного отдела позвоночника иногда рассекают переднее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы.

б) Задняя мускулатура шейного отдела позвоночника. В целом, задняя мускулатура является группой подвижных соединительных лент, обеспечивающих поддержку позвонков в вертикальном положении. Выпрямляющие мышцы выполняют функцию укрепления и поддержки относительно срединной линии и в сагиттальной плоскости, а также сохраняют лордоз шейного отдела позвоночника. Потеря силы мышц, например, при их атрофии, может приводить к уменьшению лордоза, что впоследствии приводит к деформации в виде кифоза и полной потере стабильности в сагиттальной плоскости. Боковые мышцы обеспечивают симметрию относительно срединной линии для поддержания шейного отдела позвоночника в вертикальном положении во фронтальной плоскости. Любая асимметрия ведет к деформации и патологическому искривлению позвоночника.

Мощная мускулатура на каждой стороне позвоночника распределена по трем слоям. Все мышцы иннервированы задними ветвями нескольких смежных спинномозговых нервов. Выйная связка, состоящая из межостистых и надостистых связок, отделяет левую и правую половины мускулатуры. Сзади все мышцы покрыты фасцией шеи.

1. Поверхностный слой. Поверхностный слой включает в себя трапециевидную и ременную мышцы, а также мышцу, поднимающую лопатку. Трапециевидная мышца расположена наиболее поверхностно; под ней находится группа ременных мышц. Ременные мышцы начинаются от выйной связки и остистых отростков позвонков С6-Т1. Ременная мышца головы прикреплена к латеральной трети верхней выйной линии и сосцевидному отростку, а ременная мышца шеи — к задним бугоркам поперечных отростков позвонков С1-С4. Ременные мышцы участвуют в разгибании, боковом сгибании и вращении головы и шеи.

2. Средний слой. Средний слой включает в себя группу мышц, выпрямляющих позвоночник: медиально расположена полуостистая мышца, латерально — подвздошно-реберная мышца, а между ними — длиннейшая мышца. Все три мышцы имеют общее начало на подвздошном гребне, крестце и нижнем крае остистых отростков поясничных позвонков. Полуостистые мышцы головы и шеи прикрепляются к остистым отросткам шейных позвонков; мышца начинается от поперечных отростков позвонков Т1-Т6 и прикрепляется медиально между верхней и нижней выйными линиями. Полуостистая мышца шеи берет начало от поперечных отростков нижних шейных и верхних грудных позвонков и прикрепляется к остистым отросткам шейных позвонков.

Длиннейшие мышцы прикрепляются к сосцевидному отростку, а подвздошно-реберные мышцы — к задним бугоркам поперечных отростков позвонков С4-С6. Мышцы участвуют в разгибании и боковом сгибании шеи.

3. Глубокий слой. Глубокий слой также называют поперечно-остистыми мышцами, потому что они находятся в углу, образованном остистым и поперечным отростками. Этот самый глубокий слой мышц расположен около остистых отростков и пластинок дуг позвонков; мышцы веерообразно расширяются от поперечного отростка каждого уровня к трем или четырем смежным пластинкам дуг позвонков.

Глубокий слой передних мышц.

Длинные мышцы шеи часто используются для определения срединной линии при передних доступах на шее.

– Также рекомендуем “Хирургическая анатомия треугольников в шейном отделе позвоночника”

Оглавление темы “Нейрохирургия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника.”:

- Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия сосудов и нервов в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия связок шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия фасций в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия мышц шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия треугольников в шейном отделе позвоночника

Источник

При наличии боли в шейном отделе, а также вследствие травм, могут наблюдаться явные изменения в работе мышц шеи с точки зрения двигательного контроля, силы, выносливости и паттернов активации.

Друзья, 15 ноября состоится вебинар Георгия Темичева, посвященный шейному отделу и головной боли. Узнать подробнее…

Клинически значимая анатомия

Глубокие флексоры шеи

- Длинная мышца головы.

- Длинная мышца шеи (верхняя косая часть, нижняя косая часть и медиально-вертикальная часть).

- Передняя прямая мышца головы.

- Латеральная прямая мышца головы.

Поверхностные флексоры шеи

- Грудино-ключично-сосцевидная мышца.

- Лестничные мышцы (передняя, средняя и задняя).

Поверхностные экстензоры шеи

- Мышца, поднимающая лопатку.

- Верхняя порция трапециевидной мышцы.

- Ременная мышца головы.

- Ременная мышца шеи.

- Полуостистая мышца головы.

- Полуостистая мышца шеи.

Подзатылочные мышцы (глубокие экстензоры)

- Большая задняя прямая мышца головы.

- Малая задняя прямая мышца головы.

- Верхняя косая мышца головы.

- Нижняя косая мышца головы.

Особенности функционирования мышц шеи при боли в шейном отделе

- Снижение активности глубоких флексоров шеи (ГФШ) происходит параллельно с увеличением активности поверхностных мышц даже при минимальной нагрузке и выполнении нефункциональных задач. Это изменение в активации можно увидеть в процессе выполнения функциональных или когнитивных задач, что не зависит от причины или продолжительности боли в шее.

- Пациенты с болью в шее с трудом могут расслабить поверхностные сгибатели шеи, это сложно сделать даже после прекращения физической активности.

- Эти изменения в работе мышц возникают вскоре после начала боли и не исчезают даже после того, как боль регрессирует.

- Изменения в работе ГФШ оказывают влияние на функцию шейного отдела в целом и могут привести к перегрузке в отдельных его сегментах.

- Исследования свидетельствуют, что и флексоры, и экстензоры шейного отдела теряют свою силу и выносливость при наличии боли в шее, что негативно сказывается на их содружественной работе и выполнении функциональных задач.

- Поверхностные сгибатели шеи утомляются быстрее.

- Выносливость мышц шеи снижается как при максимальных, так и при низкоинтенсивных сокращениях.

- Утрачивается упреждающая активность мышц, это влияет на время активации и хорошо заметно, когда человек делает быстрые движения руками. Например, когда пациент без боли в шее быстро поднимает руку, шейные мышцы активизируются в течение 50 мс после активации дельтовидной мышцы; у пациентов с болью в шее наблюдается значительный дефицит скорости активации как поверхностных, так и ГФШ, что может привести к увеличению нагрузки на шейный отдел позвоночника.

- У пациентов с болью в шее может возникать гипотрофия/атрофия мышц шеи.

- При длительно существующей боли вследствие хлыстовой травмы наблюдается жировая инфильтрация в глубоких флексорах и экстензорах шейного отдела.

- Исследования показывают, что люди с раком головы и шеи в анамнезе, страдающие от боли в области височно-нижнечелюстного сустава и шеи, имеют несколько активных триггерных точек, указывающих на периферическую и центральную сенсибилизацию.

Объективная оценка

Подробнее про обследование шейного отдела можно почитать здесь.

Тест кранио-цервикального сгибания

Данный тест позволяет оценить двигательный контроль и изометрическую выносливость длинной мышцы головы и шеи по сравнению с грудино-ключично-сосцевидной и лестничными мышцами.

Пациент располагается в положении лежа на спине. Пневматическую манжету (биологическая обратная связь) располагают в подзатылочной области и раздуют до 20 мм рт.ст.

- Пациенту дается указание медленно вдавливать подбородок в шею, как бы выполняя кивательное движение головой. Это действие приводит к увеличению давления в пневматической манжете — на первом этапе давление должно увеличиться на 2 мм рт.ст. (поверхностные мышцы при этом расслаблены).

- Далее пациент должен задержаться в этом положении на 10 секунд.

- Затем он расслабляется (давление в манжете снижается до 20 мм рт.ст.) и снова совершает описанное выше движение головой, повышая давление в манжете до 24 мм рт.ст. и удерживая это положение в течение 10 секунд. Пациент должен повторять это действие до тех пор, пока давление в пневматической манжете не достигнет 30 мм рт.ст.

Сгибание шейного отдела требует активации ГФШ. Поверхностные сгибатели не должны участвовать во время выполнения этого движения. С каждым этапом амплитуда движений должна увеличиваться.

Люди, у которых нет боли в шее, могут удерживать сокращение мышц в течение 10 секунд на стадии 3 (26 мм рт.ст.) или выше. Те, кто испытывает боль в шее, обычно достигают 1-й или 2-й стадии, прежде чем теряют нейтральное положение или начинают использовать поверхностные мышцы.

Тестирование выносливости флексоров шеи

- Пациент располагается лежа на спине с согнутыми коленями. Ему необходимо выполнить кранио-цервикальное сгибание (КЦС). Затем человек приподнимает затылок на 2.5 см, удерживая подбородок вдавленным в шею.

- Это хороший тест, который можно использовать для обследования людей с болью в шее. Было показано, что данный тест является надежным инструментом для измерения прогресса реабилитации пациентов с болью в шее.

- Различные исследования зафиксировали следующие показатели для этого теста:

- Бессимптомные мужчины — среднее значение 25 секунд, бессимптомные женщины — 20 секунд (Olson, 2016).

- Бессимптомная группа — среднее значение = 39 секунд, группа с болью в шее — среднее значение = 24 секунды (Harris, 2005).

- Пациенты мужского пола с болью в шее имеют большую выносливость сгибателей шеи, чем женщины.

- Несмотря на то, что время удержания может разнится, многочисленные исследования показали, что мужчины имеют более длительное время удержания, чем женщины, и что это следует учитывать при интерпретации теста.

Тестирование выносливости экстензоров шеи

- Пациент располагается в положении лежа на животе, при этом его голова выходит за край кушетки (лоб опирается на стул), руки вдоль туловища. Затем его просят выполнить КЦС (вдавить подбородок в шею) и удерживать это положение, стул убирают. Задача удерживать голову с вдавленным в шею подбородком в горизонтальном положении.

- Если сравнить тест на выносливость сгибателей шеи с тестом на выносливость разгибателей шеи, то можно сделать вывод, что мышцы-разгибатели имеют значительно большую выносливость, чем мышцы сгибатели в популяции боли в шее. Эти результаты одинаковы как для пациентов с острой, так и для пациентов с хронической болью в шее вне зависимости от возраста.

Реабилитация

Мышечная производительность или мышечная сила — это «способность мышцы генерировать силу независимо от действия, нагрузки или интенсивности». Чтобы мышца могла контролировать сегмент тела, она должна обладать достаточной силой. Для тренировки мышечной производительности мышца должна выполнять повторное действие против некоторого сопротивления (либо сегмент тела, либо добавленный вес), вокруг оси вращения в одной плоскости. Было показано, что этот тип тренировки улучшает проприорецепцию дисфункционального сегмента, например, когда люди с болью в шее выполняют контролируемое упражнение на подъем головы.

Читайте также статью: Боль в шее: руководство для использования в клинической практике.

Ранняя реабилитация таких пациентов должна включать упражнения на двигательный контроль, а также упражнения, ориентированные на укрепление мышц шеи.

Сгибатели шеи

В исследовании Jull GA (2008) с участием 18 человек с хронической болью в шее было показано, что тренировка ГФШ (кранио-цервикальное сгибание) уменьшает боль в шейном отделе. Более того, в группе упражнений (по сравнению с группой мобилизаций с ассистивным КЦС) наблюдалось улучшение двигательной функции и снижение активности поверхностных флексоров шеи во время выполнения теста на КЦС. Тренировка выносливости ГФШ также уменьшала интенсивность боли в шейном отделе.

Стадия 1

- КЦС, как способ улучшения двигательного контроля.

- Правильное выполнение упражнение исключает сокращение поверхностных сгибателей шеи (для контроля пациент может пальпировать их рукой).

- Тренировка выносливости ГФШ с использованиям биологической обратной связи (пневматической манжеты). Прогрессия: 10 повторений с удержанием положения в течение 10 секунд на 22, 24, 26, 28 и 30 мм рт.ст.

- В реабилитационную программу необходимо включить функциональные тренировки, их необходимо выполнять несколько раз в день.

Стадия 2

- Увеличение выносливости и силы посредством добавления нагрузки или силы тяжести во время выполнения упражнения на подъем головы.

- Пациент сидит, прислонившись головой к стене, и выполняет КЦС, скользя затылком вверх по стене. Затем его голова отрывается от стены и удерживается в таком положении в течение 10 секунд. Прогрессия до 10 повторений. Для контроля руки пациента можно расположить на поверхностных мышцах шеи.

- Прогрессируйте, выполняя это упражнение в положении лежа на спине, а также в других положениях.

- Прогрессируйте, добавляя это движение в функциональные задачи, характерные для вашей деятельности; включайте его в комбинированные движения.

Экстензоры шеи

Стадия 1

- Пациент располагается в положении лежа на животе с опорой на локтих или в положении на четвереньках.

- Вначале необходимо выполнить КЦС, а затем кранио-цервикальное разгибание, ротацию и экстензию шейного отдела в сегментах С2-С7.

- Прогрессия: 3 подхода по 10 повторений без появления чувства усталости.

- Во время выполнения ротации и экстензии шейного отдела пациент должен сохранять КЦС (ключом к этому может быть команда держать глаза направленными вниз).

Стадия 2

- Добавление нагрузки, начиная с 0.5 кг. Можно было бы использовать специальное оборудование для увеличения сопротивления мышц шеи или добавить вес к чему-то вроде велосипедного шлема.

Источник: Physiopedia — Muscle Performance in Neck Pain.

Источник