Шейный отдел позвоночника ящерицы

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры рептилий

Тело ящерицы прыткой подразделяется на голову, шею, туловище, хвост и типичные для наземных позвоночных пятипалые конечности. Голова ящерицы покрыта роговыми щитками (они имеют даже специальные названия), а всё остальное тело – чешуями, налегающими друг на друга как пластинки в черепичной крыше. У примитивных ящериц, например агам, гекконов, голова и туловище покрыты однородной роговой чешуей.

Снаружи тело покрывает плотная сухая кожа. В коже ящерицы нет желез. Это предохраняет организм животного от потери влаги в засушливой среде. В верхнем слое кожи образуется чешуя, но не костная, как у рыб, а роговая, более мягкая. Рост тела пресмыкающегося сопровождается линькой. При этом старый роговой покров отслаивается, лопается и у ящериц сходит лоскутами. У змей он отделяется, сползая, как чулок, со всего тела и называется выползком.

Подобно земноводным, ящерица схватывает целиком живую движущуюся добычу (насекомых, пауков, червей, слизней). Выполнению этой задачи способствует большой рот, вооружённый множеством мелких зубов. Будучи хищником, ящерица обладает хорошо развитыми органами чувств. Например, длинным тонким подвижным языком, используемым для ощупывания предметов (осязание). Надо ртом видна пара ноздрей. Они сквозные и пропускают воздух в ротовую полость. Внутри ноздрей находятся обонятельные органы, с помощью которых ящерицы воспринимают запахи. Глаза имеют две пары век. Но из них подвижны только нижние. Позади глаз под кожей расположены барабанные перепонки.

Подобно земноводным, ящерица схватывает целиком живую движущуюся добычу (насекомых, пауков, червей, слизней). Выполнению этой задачи способствует большой рот, вооружённый множеством мелких зубов. Будучи хищником, ящерица обладает хорошо развитыми органами чувств. Например, длинным тонким подвижным языком, используемым для ощупывания предметов (осязание). Надо ртом видна пара ноздрей. Они сквозные и пропускают воздух в ротовую полость. Внутри ноздрей находятся обонятельные органы, с помощью которых ящерицы воспринимают запахи. Глаза имеют две пары век. Но из них подвижны только нижние. Позади глаз под кожей расположены барабанные перепонки.

Между головой и туловищем имеется перехват – шея. Она позволяет животному поворачивать голову в сторону звука или движущегося предмета, схватывать добычу и расправляться с ней. Передвигается ящерица быстро. Этому способствуют более вертикальные, чем у земноводных, конечности и изгибы чуть приподнятого над землёй тела. При движении ящерицы пресмыкаются – касаются телом земли (отсюда название этого класса). Коготки на пальцах помогают цепляться за грунт. Благодаря им ящерица может забираться по стволам деревьев и каменным склонам.

В случае, когда преследователь схватывает ящерицу за хвост, тот легко обламывается (автотомия). И пока внимание преследователя отвлечено на хвост, который продолжает извиваться, животное успевает спастись. Хвост впоследствии отрастёт (регенерирует), хотя и укоротится.

Окраска тела гармонирует с цветом мест обитания. У прыткой ящерицы низ живота светлый, а на спине есть полосы. Самцы обычно темнее и имеют более яркую раскраску; в период спаривания она становится зелёной.

Зимуют ящерицы обычно в летних норах, вход в которые забивается листьями и землёй. В средней полосе взрослые особи уходят на зимовку обычно в начале сентября.

В длину ящерица прыткая достигает 25 см. Распространена почти на всей территории Европы (в том числе – российской).

Костно-мышечная система. Скелет ящерицы состоит из позвоночника, черепа, плечевого пояса, тазового пояса и конечностей. Череп образован большим количеством костей и прикрепляется к позвоночнику. Объём черепа у рептилий больше, чем у земноводных.

У пресмыкающихся скелет в большей мере, чем у земноводных, приспособлен к жизни на суше.

Голова имеет один выступ – мыщелок, которым задняя часть черепа причленяется к позвоночнику. Это делает голову хорошо подвижной при опоре на позвоночник.

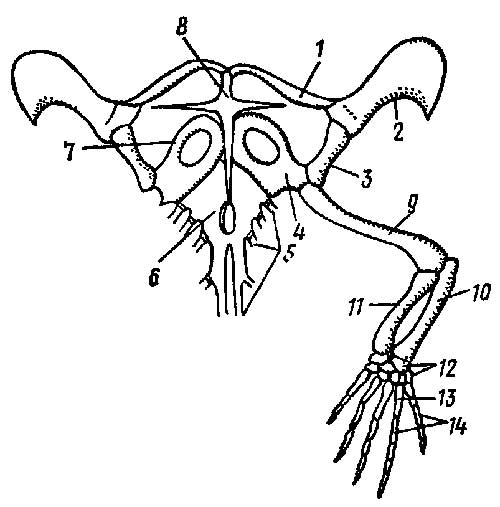

Позвоночник состоит из отделов: шейного, грудного, крестцового и хвостового. Шейный отдел состоит из восьми позвонков (у других рептилий из 7-10). Два первых позвонка шеи ящерицы имеют необычное строение. Первый шейный позвонок называют атлантом (справа). Он представляет собой костное кольцо, надетое на прочный отросток второго шейного позвонка, который называют эпистрофеем (слева). К атланту прикреплён череп. Благодаря устройству первых двух шейных позвонков ящерица может поднимать, опускать и поворачивать голову, т.е. шея становится подвижной. К грудным позвонкам (их 22; у других рептилий – 16-25) прикреплены рёбра. Первые пять рёбер срастаются снизу и образуют грудину. Таким образом, впервые образуется закрытая снизу грудная клетка позвоночных. Она предохраняет находящиеся в грудной полости органы (пищевод, сердце, легкие) от повреждений и участвует в механизме дыхания: расширяется при вдохе и спадает при выдохе. В скелете змей ребра причленены к позвонкам по всей длине туловищной части позвоночника и не соединяются с грудиной (грудной клетки у змей нет).

Позвоночник состоит из отделов: шейного, грудного, крестцового и хвостового. Шейный отдел состоит из восьми позвонков (у других рептилий из 7-10). Два первых позвонка шеи ящерицы имеют необычное строение. Первый шейный позвонок называют атлантом (справа). Он представляет собой костное кольцо, надетое на прочный отросток второго шейного позвонка, который называют эпистрофеем (слева). К атланту прикреплён череп. Благодаря устройству первых двух шейных позвонков ящерица может поднимать, опускать и поворачивать голову, т.е. шея становится подвижной. К грудным позвонкам (их 22; у других рептилий – 16-25) прикреплены рёбра. Первые пять рёбер срастаются снизу и образуют грудину. Таким образом, впервые образуется закрытая снизу грудная клетка позвоночных. Она предохраняет находящиеся в грудной полости органы (пищевод, сердце, легкие) от повреждений и участвует в механизме дыхания: расширяется при вдохе и спадает при выдохе. В скелете змей ребра причленены к позвонкам по всей длине туловищной части позвоночника и не соединяются с грудиной (грудной клетки у змей нет).

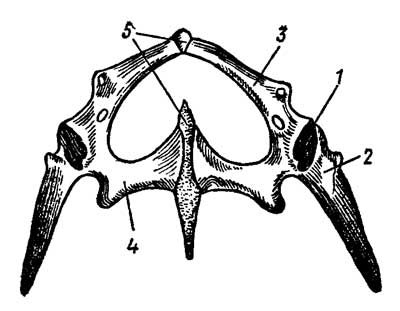

Крестцовый отдел включает два позвонка. У ящерицы к ним причленен тазовый пояс. Хвостовой отдел состоит из несколько десятков позвонков. Тела хвостовых позвонков разделены тонкой неокостеневающей прослойкой на две части. В случае отбрасывания хвоста, в этом месте происходит разрыв позвонка. Плечевой пояс состоит из трёх парных костей (лопатка, ключица и воронья кость). Задние конечности прикреплены к позвоночнику с помощью тазового пояса, который также состоит из трёх парных костей. Он прикрепляется к крестцовым позвонкам. По бокам тела расположены скелеты конечностей. Передняя конечность состоит из отделов: плечо, предплечье, кисть. Задняя – бедро, голень, стопа. Конечности расположены по бокам горизонтального тела. Это не позволяет рептилиям приподнимать тело над поверхностью земли. Поэтому их и называют пресмыкающимися. Но бывают среди ящериц и безногие. Нет ног и у змей. В этих случаях пресмыкающиеся движутся с помощью мощных мышц, прикрепленных к позвоночнику и ребрам, концы которых выступают через кожу и цепляются за неровности почвы.

Мышцы тела и ног у пресмыкающихся развиты лучше, чем у земноводных. У ящерицы также развита мускулатура грудной клетки, которая участвует в дыхании.

Источник

Позвоночник объединяет 4 отдела: шейный, пояснично-грудной, крестцовый и хвостовой. Тела позвонков спереди вогнутые, сзади выпуклые – процельные позвонки.

Верхние дуги заканчиваются хорошо выраженным остистым отростком; от переднего края верхней дуги отходит пара коротких передних сочленовных отростков, а от заднего края той же дуги – пара задних сочленовных отростков. Никаких признаков остатков хорды у взрослых особей нет.

Скелет ящерицы (по Брэму):

1 – ключица, 2 – лопатка, 3 – плечо, 4 – лучевая кость, 5 – локтевая кость, 6 – запястье, 7 -пястье, 8 – фаланги пальцев, 9 – ребра, 10 – таз, 11 – бедро, 12 – большая берцовая кость, 13 – малая берцовая кость, 14 – предплюсна, 15 – плюсна, 16 – хвостовые позвонки

Шейный отдел представлен восьмью позвонками. Передний из них, носящий название атласа (atlas), или атланта, имеет характерную для всех амниот форму кольца. На передней стороне его нижней части находится непарная сочленовная поверхность, при помощи которой позвонок сочленяется с черепом. Отверстие атласа разделено связкой на две половины – верхнюю и нижнюю. Через верхнее отверстие проходит спинной мозг, а в нижнее входит зубовидный отросток (processus odontoideus), который прочно соединен, но не сращен со вторым позвонком, носящим название эпистрофея (epistropheus). Как доказывают эмбриологические данные, зубовидный отросток является отделившимся телом первого позвонка. Таким образом, атлас подвижен относительно собственного тела. Три последних шейных позвонка несут по паре хорошо развитых шейных ребер, которые подвижно причленяются к телам позвонков, постепенно увеличиваются по направлению кзади и оканчиваются свободно, не доходя до грудины. В целом шейный отдел пресмыкающихся отличается от такового земноводных не только большим количеством позвонков, но и более подвижным: сочленением первого позвонка как с черепом, так и со вторым позвонком. В результате голова получает гораздо большую свободу движений.

Пояснично-грудной отдел у ящерицы содержит 22 позвонка. Все они снабжены подвижными ребрами, длина которых постепенно уменьшается по направлению кзади. Каждое ребро состоит из верхнего костного и нижнего хрящевого отделов. Первые пять пояснично-грудных позвонков (собственно грудные позвонки) имеют особенно длинные ребра, которые причленяются к грудине, образуя грудную клетку (thorax). Грудина (sternum) хрящевая и имеет форму ромбической пластинки. Эмбриональное развитие грудины амниот показывает, что она образуется путем срастания дистальных концов ребер и, следовательно, не гомологична «грудине» земноводных, образующейся самостоятельным путем. Таким образом, у ящерицы уже намечается крайне характерное для амниот разделение туловищного отдела позвоночника на грудной и поясничный.

Крестцовый отдел состоит из двух позвонков. Они несут широкие поперечные отростки, к которым причиняется таз. Таким образом, здесь сочленение таза с позвоночником прочнее, чем у земноводных.

Хвостовой отдел состоит из многочисленных позвонков (несколько десятков). Передние из них похожи на крестцовые, но тела у них длиннее, поперечные отростки тоньше, а остистые-длиннее. По направлению кзади хвостовые позвонки постепенно уменьшаются в размерах, утрачивают отростки и превращаются в небольшие палочковидные косточки.

Еще интересные статьи по теме:

Источник

| Царство | Животные |

| Подцарство | Многоклеточные |

| Тип | Хордовые |

| Класс | Пресмыкающиеся (или Рептилии, или Гады) |

| Отряд | Чешуйчатые |

Пресмыкающиеся – первые наземные позвоночные, часть видов вновь перешла к водному образу жизни.

Внешнее строение

Яйца пресмыкающихся крупные, богатые желтком и белком, покрыты плотной пергаментообразной оболочкой, развиваются на суше или в яйцеводах матери. Водная личинка отсутствует. Родившееся из яйца молодое животное отличается от взрослых только размерами.

Сухая кожа покрыта роговыми чешуями и щитками.

- Язык

- Ноздри

- Глаза

- Голова

- Шея

- Туловище

- Барабанная перепонка

- Чешуя

- Когти

- Передняя конечность

- Задняя конечность

- Хвост

Внутреннее строение ящерицы

Пищеварительная система

Рот, ротовая полость, глотка, желудок, пищеварительные железы, поджелудочная железа, печень, тонкий и толстый кишечник, клоака – таковы отделы пищеварительной системы пресмыкающихся.

Во рту слюна смачивает пищу, чем облегчает её движение по пищеводу. В желудке под действием желудочного сока в кислой среде переваривается белковая пища. В кишечник открываются протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. Здесь завершается переваривание пищи и происходит всасывание питательных веществ в кровь. Непереваренные остатки пищи через клоаку выводятся наружу.

Выделительная система

Органы выделения – почки, мочеточники и мочевой пузырь.

Скелет

Скелет полностью костный. Позвоночник разделён на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Голова подвижная благодаря удлинению шеи и наличию двух специализированных шейных позвонков.

- Череп

- Лопатка

- Кости передней конечности

- Позвоночник

- Рёбра

- Кости таза

- Кости задней конечности

Шейный отдел состоит из нескольких позвонков, причём первые два обеспечивают поворот головы в любую сторону. А это крайне важно для ориентации с помощью органов чувств, находящихся на голове.

Грудной отдел через грудную клетку фиксирует плечевой пояс и даёт опору передним конечностям. Поясничный отдел обеспечивает изгибы туловища, помогающие передвижению. Мощный крестцовый отдел состоит уже из двух позвонков и немеет на себе пояс задних конечностей. Длинный хвостовой отдел обеспечивает балансирующие движения хвоста.

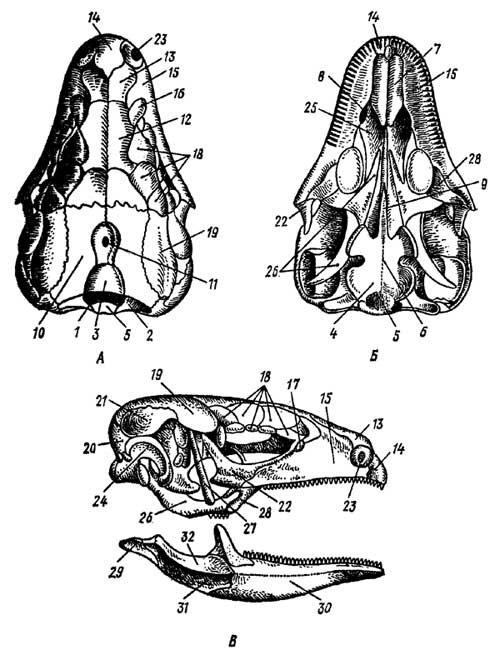

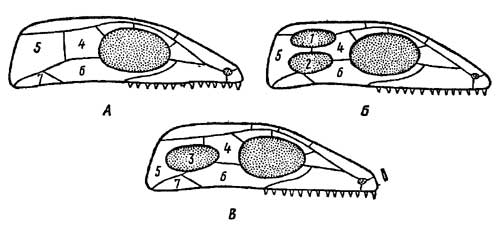

Поскольку ротовая полость больше не участвует в газообмене, челюсти стали вытянутыми, более пригодными для своей основной функции – захвата пищи. Более сильные челюстные мышцы, прикреплённые к новым выступам на черепе, позволили значительно расширить пищевой рацион.

Системы органов

Дыхательная

Дыхание только легочное. Механизм дыхания всасывательного типа (дыхание происходит с помощью изменения объёма грудной клетки), более совершенный, чем у земноводных. Развиты проводящие дыхательные пути (гортань, трахея, бронхи). Внутренние стенки и перегородки лёгких имеют ячеистое строение.

Кровеносная

Сердце трёхкамерное, состоит из двух предсердий и одного желудочка. В желудочке развита неполная перегородка. Большой и малые круги кровообращения полностью не разделены, но венозный и артериальный потоки разграничены сильнее, поэтому тело рептилий снабжается более насыщенной кислородом кровью.

В правое предсердие поступает венозная кровь от всех органов тела, в левое – артериальная кровь от лёгких. При сокращении желудочка его неполная перегородка доходит до спинной стенки и разделяет правую и левую половины. Из левой половины желудочка артериальная кровь поступает в сосуды головного мозга и переднего отдела тела, от правой половины венозная кровь идёт в легочную артерию и далее в лёгкие. В туловищный отдел поступает смешанная кровь из обеих половин желудочка.

Нервная

Головной мозг более развит, особенно полушария переднего мозга (отвечающие за сложные инстинкты), зрительные доли и мозжечок (координатор движений).

Органы чувств

Органы чувств устроены сложнее. Глаза рептилии различают и подвижные, и неподвижные предметы. Хрусталик в глазах может не только перемещаться, но и менять свою кривизну. У ящериц веки глаз подвижные. В органах обоняния часть носоглоточного хода разделена на обонятельный и дыхательный отделы.

Внутренние ноздри открываются ближе к глотке, поэтому пресмыкающиеся могут свободно дышать, когда у них во рту находится пища.

Оплодотворение

Жизнь появилась в воде. Реакции обмена веществ происходят в водных растворах. Вода составляет большую часть любого организма. Индивидуальное развитие организма требует значительных затрат воды. Наконец, без воды невозможно движение сперматозоида и оплодотворение яйцеклетки. Именно поэтому даже у земноводных оплодотворение и развитие прочно связано с водной средой. Преодоление этой связи пресмыкающимися – большой прорыв в эволюции.

Переход к размножению на суше был возможен только для животных, способных к внутреннему оплодотворению.

Самцы пресмыкающихся имеют специальный орган в виде постоянного или временного выпячивания, с помощью которого семенная жидкость из семенников вводится в половые пути самки. Это позволяет уберечь сперматозоиды от высыхания и обеспечить им возможность движения. Навстречу им по яйцеводу спускаются яйцеклетки, образовавшиеся в яичниках. Там же, в яйцеводе, происходит и слияние гамет.

Развитие

Оплодотворённая яйцеклетка представляет собой крупный шарообразный желток с пятнышком зародыша на нём. Спускаясь по яйцеводу, яйцеклетка окружается оболочками яйца, из которых у пресмыкающихся наиболее выражена пергаментная оболочка. Она заменяет слизистую оболочку икры земноводных и предохраняет яйцо от внешних воздействий на суше.

В мае – июне самка откладывает от 6-16 яиц в неглубокую ямку или норку. Яйца покрыты мягкой волокнистой кожистой оболочкой, предохраняющей от высыхания. В яйцах много желтка, белковая оболочка развита слабо. Уже в начале развития зародыша из его тканей образуется внезародышевый пузырь, который постепенно окружает зародыш со всех сторон. Зародыш вместе с желтком оказывается подвешенным внутри яйца. Внешняя оболочка пузыря – сероза – создаёт противомикробную защиту. Внутренняя оболочка – амнион – ограничивает амниотическую полость, которая заполняется жидкостью. Она заменяет зародышу водный бассейн: предохраняет от сотрясений.

Отрезанный от внешнего мира, зародыш мог бы задохнуться и отравиться собственными выделениями. Эти задачи решает ещё один пузырь – аллантоис, который образуется из задней кишки и врастает в первый пузырь. Аллантоис принимает и изолирует все продукты выделения зародыша, а воду возвращает обратно. В стенках аллантоиса развиваются кровеносные сосуды, которые подходят к поверхности яйца и обеспечивают обмен газами через оболочки яйца. Таким образом, аллантоис одновременно играет роль зародышевого органа выделения и дыхания. Всё развитие происходит 50-60 дней, после чего вылупляется молодая ящерица. Молодой детёныш готов жить на суше. От взрослого он отличается только меньшим размером и недоразвитой половой системой.

Регенерация

Ящерицами питаются различные птицы, мелкие звери и змеи. Если преследователю удаётся схватить ящерицу за хвост, то часть его отбрасывается, что спасает её от гибели.

Отбрасывание хвоста – рефлекторный ответ на боль, он осуществляется переламыванием посередине одного из позвонков. Мускулы вокруг раны сокращаются, и кровотечения не бывает. Позднее хвост вновь отрастает – регенерирует.

Источник

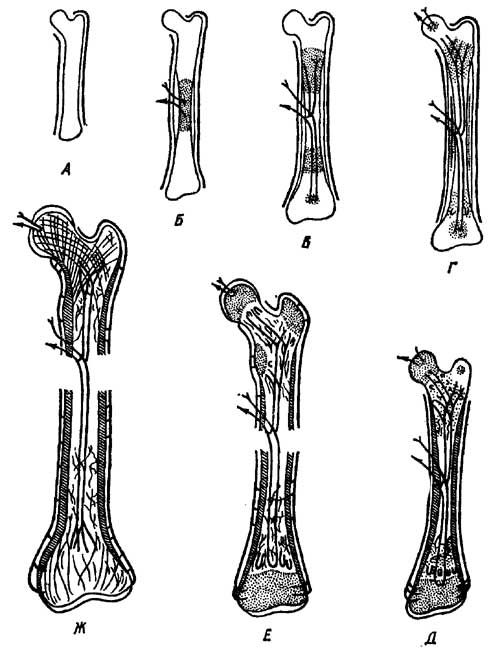

, 4. : , , , . . , (atlas), (epistropheus). , ; ; , . , . , . , . ; . ( ) . () . . , , . , , , . : , (), . , , ( ). . , . , , . , ( , ). , ( ), , , . 50-80 (7-10 , 16-25 -, 2 , 15-40 ). , . , , . 140 ( ) 435 ( ). , . (coracoideum) (scapula) (. 3).

. 3. Lacerta: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6. , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 (cartilage suprascapularis), (cart. procoracoidea). (sternum); . (episternum). (clavicula) . . ; . ; (ilium), (ischium) (pubis), , (. 14).

. 4. Lacerta: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . : . . . ( ), ( ). . , ; ; . , , . . . . (. 5).

. 5. Lacerta ( ). ; , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 (occipitalia) : , . , , . (basisphenoideum) , . (parasphenoideum) (vomer), . (otici); , ; , , , . ; . : (nasalia), (praefrontalia), (frontalia) (postfrontalia); (parietalia) (interparietale) ; . : (intermaxillare) , (maxillare), (supraorbitale), (jugale), – (quadratojugale) (- , , ) (squamosum). – (quadratum), , . – , : (palatini) (pterygoidei). (transversi) , , (epipterygoidei), . , , , . , , , . , (articulare), , : (dentale), (angulare), (supraangulare), (coronare) . (), , (stapes). ( ) , . , . . ( ) () . , . (, ) (. 6), .

. 6. ( ). ; ; ; : 1 , 2 , 3 , 4 () , 5 , 6 , 7 – , ; . ( ) : jugale quadratojugale squamosum. , . . , , . () . , , , . , . : , , . . ( ) (. 7).

. 7. . ; – ( , 1946). , . , , . . , , . , , . , , . . , , . , . , . . , . . , . , . . , . ( ). . . , : , , , , , , , – , , , , , , , : , , . – , , , , , , , , , (), , , – , , , (), (), , , , (), – . , , , – , , , , . “” , , “, “, () , , ( ” “), – . -. mp3- , .1: , , . |

Источник