Шейный отдел позвоночника деформация

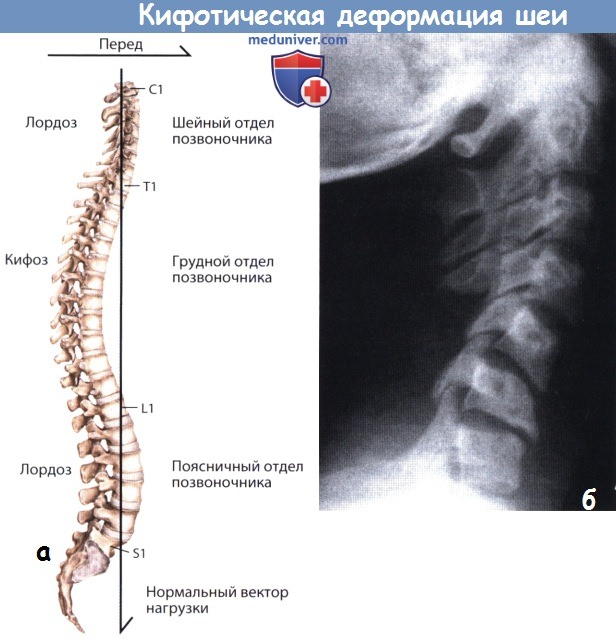

Показания к операции при кифотической деформации шейного отдела позвоночникаВ основе уникальной особенности человека, отличающей его от других живых организмов, – прямохождении, лежат тесные взаимоотношения между физиологическими изгибами различных отделов позвоночного столба, позволяющие сохранять баланс человеческого тела в пространстве. Если взглянуть на эмбриогенез человека, то мы увидим, что на начальных этапах своего развития позвоночник человека характеризуется отчетливо выраженной кифотической установкой всех его сегментов. Лордотиче-ские изгибы шейного и поясничного отделов позвоночника по сути являются компенсаторными и формируются вторично, обеспечивая возможность сохранения баланса головы человека относительно таза, в т.ч. во время ходьбы в вертикальном положении. Любые факторы, так или иначе влияющие на конфигурацию изгибов позвоночника или их взаимоотношения друг с другом, приводят к возникновению определенных клинических ситуаций, характеризующихся изменением глобального баланса позвоночника, нарушением походки, болевым синдромом и нетипичным перераспределением нагрузок. Определению величин нормального лордотического изгиба шейного отдела позвоночника посвящен целый ряд исследований, однако единого мнения относительно того, каковы пределы «нормальных значений», так до сих пор и не существует. Степень кифотической деформации шейного отдела позвоночника определяется измерением величины угла между линиями, проведенными тангенциально по отношению к задним покровным пластинкам тел наиболее краниального и каудального позвонков, образующих патологический изгиб, обычно в качестве таких отправных точек используют С2 и С7 позвонки. Угол, образованный этими двумя тангенциальными прямыми,-угол тета, и есть степень кифотической деформации шейного отдела позвоночника. Gore et al. оценивали выраженность кифотической деформации шейного отдела позвоночника у пациентов с дегенеративными изменениями костно-мышечной системы и пришли к заключению, что величина лордотического изгиба шейного отдела позвоночника у мужчин составляет 16-22°, а у женщин 15-25°. Согласно данным Ganju et al., величина нормального лордоза шейного отдела позвоночника составляет 10-20°. Вне зависимости от величины истинного значения при оценке положения шейного отдела позвоночника необходимо принимать во внимание ось позвоночного столба в целом. Так, отвесная линия, опущенная от тела С2 позвонка, в норме должна проходить через тело S1 позвонка, дистальней него оставаясь кпереди от тела S2 позвонка. С биомеханической точки зрения необходимо еще раз подчеркнуть важность оценки анатомии и функции позвоночника исходя не только из пространственных взаимоотношений его отдельных сегментов, но и состояния вторичных стабилизирующих структур. На уровне тел позвонков действуют, главным образом, компрессирующие силы, изолированно на них приходится 36% аксиальной нагрузки. Задние костные элементы позвонков, дугоот-ростчатые суставы и паравертебральные мягкие ткани противостоят в основном растягивающим силам, перенося на себе порядка 64% всей аксиальной нагрузки на позвоночник. Нарушение целостности любой из этих стабилизирующих структур приводит к изменению нормального распределения нагрузки и постепенному изменению нормальной оси позвоночника в сагиттальной плоскости. При удалении на кадаверном препарате всех связочных образований позвоночника разрушение его происходит при гораздо меньших нагрузках, чем это наблюдается in vivo. Во время обычной повседневной активности нагрузки, испытываемые шейным отделом позвоночника при его сгибании, разгибании и других видах движений могут достигать 1200 Н. Тогда как в кадаверных исследованиях было показано, что при удалении всех связочных образований шейный отдел позвоночника способен выдержать вертикальную нагрузку, не превышающую 10 Н. Обязательными условиями, необходимыми для того, чтобы шейный отдел позвоночника имел способность противостоять всем этим физиологическим нагрузкам, являются сохранение его нормальной анатомии и сохранение целостности и функции паравертебральных мышц. Только тогда в этом отделе позвоночника будут создаваться условия для нормального распределения нагрузки. В условиях лордотического изгиба шейного отдела позвоночника вектор нагрузки, начинающийся от головы, располагается позади тел шейных позвонков, тем самым уменьшая нагрузку на паравертебральные мышцы, участвующие в поддержании нормального положения головы в пространстве. При кифотической деформации шейного отдела позвоночника вектор нагрузки смещается кпереди и возникают силы, способствующие сгибанию позвоночника. Усиливающиеся в этих условиях компрессирующие нагрузки в области передней колонны шейного отдела позвоночника приводят к снижению высоты межпозвонковых дисков и одновременно к перегрузке подвергающихся перерастяжению задних стабилизирующих образований позвоночника. Подобное распределение нагрузок неизбежно приводит к постепенному дальнейшему прогрессированию кифотической деформации позвоночника.

б – Распределение нагрузки, приводящее к постепенному прогрессированию кифотической деформации шейного отдела позвоночника. В подобных условиях прогрессирование деформации обусловлено увеличением момента действующей на позвоночник сгибающей силы (d). а) Причины кифотической деформации шейного отдела позвоночника (этиология). Поскольку сохранение нормальной лордотической установки шейного отдела позвоночника зависит от сохранения тонкого баланса между силами, действующими в области этого отдела позвоночника, и целостности передней и задней колонн позвоночного столба, повреждение элементов любой из этих колонн приводит к появлению условий для формирования кифотической деформации. Нарушение целостности передней колонны может наступать в результате травмы, опухолевого поражения, спондилеза, спондилоартропатий или метаболических нарушений. У пациентов с выраженным спондилезом шейного отдела позвоночника наблюдается коллапс межпозвонковых дисков и кифотическая деформация позвоночника развивается постепенно, при травмах шейного отдела позвоночника подобные изменения возникают внезапно и очень быстро. Наиболее распространенной формой кифотической деформации шейного отдела позвоночника является постляминэктомический кифоз, причиной которого является нарушение целостности всех задних стабилизирующих элементов позвоночника. Согласно данным литературы, частота развития подобной кифотической деформации позвоночника составляет 6-30%. Kaptain et al. провели ретроспективный анализ результатов лечения пациентов, которым выполнялась ляминэктомия на уровне шейного отдела позвоночника по поводу миелопатии, и пришли к заключению, что частота развития постляминэктомического кифоза у этих пациентов в течение ближайших четырех лет после операции составляет 21%. У пациентов, изначально имеющих в той или иной мере выраженную кифотическую деформацию, вероятность развития или усиления кифоза после ляминэктомии увеличивается в два раза. в) Клиническая картина. Пациенты с кифотической деформацией шейного отдела позвоночника обычно обращаются за медицинской помощью с жалобами на боль в области надплечья и шеи. Подобные жалобы связаны с перенапряжением мышц шеи и спины, работающих в условиях перегрузки, связанной с необходимостью поддержания сагиттального баланса позвоночника. В наиболее тяжелых случаях у пациентов может быть нарушена способность смотреть перед собой или даже глотать. Нередко у этих пациентов развивается компенсаторный гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, в связи с чем частой жалобой пациентов является боль в области поясничного отдела позвоночника. В зависимости от выраженности кифотической деформации или явлений спондилеза в той или иной мере может присутствовать клиника шейной радикуло- или миелопатии. Кифотическая деформация позвоночника приводит к конфликту вентральной поверхности спинного мозга с задней поверхностью тел позвонков. Согласно данным исследований, кифотическая деформация шейного отдела позвоночника является причиной компрессии микрососудистого русла спинного мозга, что теоретически может являться причиной развития миелопатии. г) Клиническое обследование. Пациенту должно быть выполнено полное обследование нервной и сосудистой систем, при этом особое внимание следует обратить на наличие таких признаков поражения длинных проводящих путей спинного мозга, как симптомы Хоффмана и Бабинского или клонус мышц. Далее следует полное рентгенологическое обследование, призванное выявить и оценить такие ключевые особенности имеющейся деформации позвоночника, как: 1) ее причина, 2) тяжесть деформации и 3) эластичность деформации, т.е. возможность ее пассивной коррекции. Вся эта информация необходима для выбора плана лечения и получения ответа на вопросы, которые позволят выбрать наиболее оптимальный для достижения коррекции хирургический доступ – передний, задний или комбинированный. Первоначальное лучевое обследование включает выполнение рентгенографии в прямой, боковой проекциях и в положении сгибания и разгибания шейного отдела позвоночника. Последние рентгенограммы имеют особое значение, поскольку они позволяют определить, насколько мобильна имеющаяся деформация или она является фиксированной. Глобальную ось позвоночника в сагиттальной плоскости оценивают по полноразмерной рентгенограмме позвоночника пациента, выполненной в положении стоя. Пациентов с выраженной кифотической деформацией мы укладываем на рентгенологический стол в положении на спине, что позволяет нам оценить, возможно ли у них добиться пассивной коррекции деформации, и если возможно, то насколько. Кроме того, для оценки состоянии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника выполняется тонкосрезовая компьютерная томография. Если имеет место анкилозирование этих суставов, то для коррекции деформации скорее всего понадобиться то или иное вмешательство из заднего доступа, направленное на мобилизацию суставов. Для оценки степени компрессии спинного мозга и его корешков выполняется МРТ шейного отдела позвоночника. Наличие значительного размера передних остеофитов тел позвонков обычно требует выполнения вмешательства спереди. д) Показания к операции при кифотической деформации шейного отдела позвоночника. Строгих показаний к хирургическому лечению у пациентов с кифотической деформацией шейного отдела позвоночника не существует. Поэтому в связи с тем, что не все пациенты с этим состоянием требуют хирургического лечения, клиницист должен очень тщательно собирать и выделять необходимую для него информацию из анамнеза пациента, данных его физикального обследования и дополнительных методов исследования. Согласно нашему опыту, показаниями к хирургическому лечению являются наличие у пациента миелопатии, радикулопатии, рефрактерных к консервативному лечению, или прогрессирующей деформации с постепенно усугубляющейся клинической симптоматикой. Пациентов с тяжелой деформацией, в значительной мере ограничивающей их повседневную активность, также необходимо рассматривать как потенциальных кандидатов на хирургическое вмешательство.

должна проходить через тело S1 позвонка, дистальней него оставаясь кпереди от тела S2 позвонка. б – Постляминэктомический кифоз. Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 – Также рекомендуем “Выбор оперативного доступа при кифотической деформации шейного отдела позвоночника” Оглавление темы “Операция при кифотической деформации шейного отдела позвоночника.”:

|

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Искривление шейного отдела позвоночника направленностью назад носит название шейного кифоза, если же выпуклость обращена вперёд, речь идёт о шейном лордозе. Первая деформация встречается крайне редко, вторая – гораздо чаще. Эти патологии можно обнаружить даже у младенцев, хотя формируются они длительное время и становятся отчётливо заметны в более позднем возрасте.

[1], [2], [3]

Эпидемиология

По статистике около 10% населения планеты имеет кифоз, особенно ему подвержены дети и подростки, в то же время шейный кифоз встречается редко.

[4], [5], [6]

Причины шейного кифоза

Почему такое происходит с позвоночником? Причины, способствующие возникновению шейного кифоза, подразделяются на врождённые и приобретённые. К рождённым относятся:

- патологии внутриутробного развития;

- родовые травмы;

- рахит;

- параличи мышц, например, при ДЦП;

- врождённые аномалии, в том числе несращение позвонков.

Приобретённые возникают вследствие:

- травм позвоночника или мышц, связок;

- образования опухолей;

- недостатка или чрезмерных физических нагрузок;

- болезни Шейермана-Мау;

- воспалительных процессов в шейных позвонках;

- системных заболеваний костной системы (туберкулёз, остеопороз, остеомиелит, радикулит, болезнь Бехтерева);

- грыж межпозвоночных дисков, изменения их структуры.

[7]

Факторы риска

Поспособствовать искривлению шейного отдела позвоночника могут следующие факторы:

- неправильная статическая поза, в которой человек вынужден находиться длительное время;

- лишний вес;

- ускоренный рост в подростковом возрасте позвоночного столба;

- старческий возраст.

[8], [9], [10], [11], [12]

Патогенез

У каждого вида кифоза патогенез свой, но проявления одни – изменение анатомической структуры шейного позвоночника, что способно нанести вред здоровью в целом.

Все позвонки соединяются между собой с помощью межпозвоночных дисков – своеобразной хрящевой прокладки для амортизации физических нагрузок, связок из эластичной ткани и сухожилий для крепления мышц к костям, которые удерживают позвоночный столб.

При неблагоприятных условиях позвоночные связки растягиваются, мышцы ослабевают, перестают выполнять свою функцию, давая возможность позвонкам принимать другие формы, выгибаться.

[13], [14], [15], [16], [17]

Симптомы шейного кифоза

Первые признаки шейного кифоза проявляются в ухудшении подвижности шейного отдела, болевом симптоме при повороте головы. К другим свидетельствам заболевания относятся:

- онемение в руках;

- быстрая утомляемость;

- появление сутулости, иногда горба;

- головные боли;

- головокружения и шум в ушах;

- покалывание в затылке и челюсти;

- ухудшение остроты зрения и слуха;

- скачки артериального давления.

[18]

Стадии

В зависимости от таких показателей, как угол наклона и коэффициент кифоза определяется стадия патологии:

- I – лёгкая, позвоночник выгнут до 30º;

- II – умеренная (от 30º до 60º);

- III – тяжёлая (свыше 60º).

[19]

Формы

Кифоз шейного отдела подразделяется на:

- патологический шейный;

- шейно-грудной – дугообразный, продолжающий линию физиологического грудного;

- угловой – углообразный, формирующий угол в вершине кифоза.

Осложнения и последствия

Длительное развитие патологии без лечения приводит к вовлечению в патологический процесс грудного отдела, что чревато нарушением функций органов дыхания: одышкой, частыми бронхитами, пневмониями, страдает также сердце.

Пережатие нервных корешков спинного мозга грозит параличом, а ущемление позвоночной артерии приводит к сбоям снабжения кровью головного мозга и неврологическими осложнениями.

[20]

Диагностика шейного кифоза

Шейный кифоз виден визуально невооружённым глазом, т.к. представляет собой холмик или горбик. Вместе с тем, проводят более детальную диагностику с целью выявления причины заболевания. Самой информативной является инструментальная, включающая рентгенографию в нескольких проекциях, возможно всего позвоночника. На снимках в серый цвет окрашены мягкие ткани, чёрный – полые органы, белый – кости.

Возможно проведение миелографии – снимка после введения контрастного вещества для выделения цветом сосудистой сетки и нервов. Это помогает выявить межпозвоночные грыжи, сужение спинномозгового канала, ущемление нервов.

К дополнительным исследованиям относятся КТ и МРТ. В дальнейшем их результаты дадут возможность сделать различные варианты модели строения позвоночника.

Задача дифференцированной диагностики – выявить истинную причину из всех возможных и направить на неё терапию.

[21], [22], [23]

Лечение шейного кифоза

Заболевание требует длительного консервативного лечения. В первую очередь, оно направлено на снятие болевых ощущений и расслабление мышц. Для этого назначают анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства и препараты для лечения нарушений сосудистого тонуса, миорелаксанты, витаминно-минеральные комплексы, при рахите – витамин D.

Неплохую результативность даёт ношение специального шейного корсета, обязательно физиолечение.

Физиотерапевтическое лечение

При шейном кифозе применяют мануальную терапию, массаж, водные процедуры, среди которых наиболее эффективно плавание. Также индивидуально для каждого пациента разрабатывается комплекс упражнений, укрепляющие мышцы шеи, выравнивающие осанку.

Возможно также применение электрофореза, ультразвука, иглоукалывания для снятия болей, активизации кровообращения, обменных процессов, ликвидации застойных явлений в области шейных позвонков.

[24], [25]

Упражнения при шейном кифозе

Упражнения, помогающие преодолеть патологию, проводятся в положении сидя:

- плечи и подбородок опущены, тело расслабленно, делать движения, пытаясь вытянуть шею вверх;

- стараться подбородком дотянуться к грудной клетке как можно дальше;

- чередовать наклон головы вперёд и слегка назад;

- поочерёдно к левому и правому плечу;

- поднести ладонь к виску, амортизируя усилие наклонить голову в ту же сторону;

- проделать то же самое другой ладонью в противоположную сторону.

Каждое из них делается 3-5 раз, постепенно наращивая число повторений. Не нужно забывать о ежедневной гимнастике, только системность и продолжительность дадут свои результаты.

[26]

Хирургическое лечение

При тяжёлой степени шейного кифоза показано хирургическое лечение. На современном этапе присутствуют методики, позволяющие не проводить открытые вмешательства, а применять малоинвазивные операции. После них тоже прибегают к лечебной физкультуре и физиотерапии.

[27]

Профилактика

Избежать развития и прогрессирование заболевания помогут следующие профилактические меры:

- следить за осанкой;

- спать на твёрдой поверхности, используя ортопедический матрас;

- подобрать невысокую удобную подушку;

- не застывать надолго в одной статической позе;

- не таскать тяжести;

- вести подвижный образ жизни;

- обеспечить родителям выполнение данных рекомендаций применительно к детям.

[28], [29]

Прогноз

Как и для любого другого вида кифоза, прогноз благоприятный при раннем его выявлении и лечении. Более сложные его степени ухудшают качество жизни, труднее поддаются корректировке. Результаты хирургического лечения не всегда удовлетворительны.

[30]

Источник

а – Отвесная линия, опущенная от тела С2 позвонка,

а – Отвесная линия, опущенная от тела С2 позвонка,