Протрузия пролапс дисков позвоночника

Пролапс диска – это смещение межпозвоночного диска на расстояние, не превышающее 2-3 мм. Пролапс диска представляет собой начальный этап формирования межпозвоночной грыжи. Дальнейшее смещение диска, которое превышает 4 мм и более уже называется протрузией.

Хотя пролапс диска – это не повод для госпитализации, оставлять в таком состоянии участок позвоночного столба нельзя, так как в дальнейшем диск будет смещаться сильнее. Поэтому пролапс диска требует немедленного начала лечения.

Рассматривая термин «пролапс диска», разные авторы дают разные характеристики этому состоянию. Так, российские ученые, среди которых Головатенко-Абрамов К. В., И Магометов М. К. обозначают пролапс, как выбухание межпозвоночного диска за пределы позвонков на фоне растяжения фиброзного кольца. Однако разрыва кольца при этом не происходит. Авторы рассматривают пролапс и протрузию, как идентичные состояния. Эти термины они считают возможным использовать как синонимы.

Японские ученые, среди которых: Maeda M., Takashi I., Tarou K. и другие, вообще отдельно не выделяют такого понятия как пролапс диска. Они предлагают рассматривать этапы формирования грыжи с момента начала выпячивания диска с разрывом фиброзного кольца или без него (без выхода грыжи за границы фиброзного кольца). При этом такое состояние определяется как протрузия диска.

Шведские ученые (Stromqvist B., Jonsson B. и др.) рассматривают пролапс диска, как любую дислокацию пульпозного ядра до задней продольной связки на фоне отсутствия разрыва фиброзного кольца, либо с его разрывом. При этом протрузией они называют такое выпячивание, при котором разрыва фиброзного кольца не происходит, либо оно минимально.

Чтобы прекратить споры вокруг этих терминов, авторский коллектив сотрудников кафедры неврологии РМА последипломного образования (профессор В. Н. Шток, профессор О. С. Левин и др.), предложили любое выпячивание края диска за линию соседних позвонков, которое превышает 2-3 мм называть грыжей межпозвоночного диска. Таким образом, пролапс можно рассматривать как начальный этап формирования грыжи без разрыва фиброзного кольца.

Содержание:

- Причины пролапса диска

- Симптомы пролапса диска

- Лечение пролапса диска

Причины пролапса диска

Основной причиной формирования пролапса диска позвоночника является остеохондроз. При этом заболевании в позвоночном столбе происходят дегенеративно-дистрофические изменения, диск теряет влагу и перестает быть эластичным. Постепенно размеры диска уменьшаются, что приводит к усилению давления на него позвонков. В итоге, диск травмируется, так как позвоночник постоянно испытывает физические нагрузки. Части диска начинают выступать за пределы позвонков, формируя пролапс. В дальнейшем у человека развивается межпозвоночная грыжа.

Средний возраст, когда у человека обнаруживается грыжа, составляет от 30 до 50 лет. Однако, пролапс может начать развиваться раньше, что обусловлено ранним манифестированием остеохондроза.

Причинами являются:

Аномалии развития позвоночного столба.

Заболевания дисметаболической природы (гипертиреоз, сахарный диабет).

Травмы позвоночного столба, перенесенные в раннем возрасте.

Аномалии развития скелета, например, дисплазия тазобедренных суставов.

К факторам риска, которые способствуют формированию пролапса диска можно отнести:

Подъем тяжестей;

Ушибы позвоночника;

Частые вибрации;

Резкие движения, например, во время занятий спортом;

Длительное сидение (в группе риска люди, работающие за компьютером, автомобилисты и пр.).

Избыточная масса тела;

Кифоз, лордоз и иные виды искривления позвоночника;

Нарушения осанки;

Длительное времяпрепровождение в неудобной для человека позе.

Если не начать контролировать пролапс диска позвоночника на начальных этапах, то в дальнейшем у человека сформируется полноценная грыжа. В свою очередь – это серьезное заболевание, которое зачастую значительно ухудшает качество жизни больного и требует оперативного вмешательства.

Симптомы пролапса диска

Симптомы пролапса диска чаще всего больной не ощущает, так как начальные этапы развития грыжи имеют латентное течение.

Хотя, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, человек может предъявлять следующие жалобы:

Периодически возникающие боли в том отделе позвоночника, где имеется нарушение.

Боли носят тупой характер, присутствуют не постоянно. Возможно усиление болей при статической и динамической нагрузке. Во время принятия горизонтального положения тела, боли полностью проходят.

Человек стремится оградить болезненную область от нагрузок и чрезмерного напряжения, ограничивая движение в ней.

В той области, где случилось смещение диска, возникает мышечное напряжение.

По мере прогрессирования грыжи боли усиливаются, подвижность пораженного участка все больше ограничивается. В дальнейшем развиваются осложнения заболевания, среди которых: корешковый синдром, дискогенная миелопатия, синдром позвоночной артерии. Зачастую пролапс диска, как и грыжа диска, никак себя не выдает до того момента, пока не наступает стадия обострения.

Различают пролапс диска шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника. В зависимости от этого, различается симптоматика заболевания, а именно, место локализации болей.

Лечение пролапса диска

Лечение пролапса диска должно начинаться сразу после его обнаружения. Терапия проводится в амбулаторных условиях и сводится к медикаментозной коррекции. Пролапс диска позвоночника можно и нужно контролировать совместно с лечащим врачом.

Терапия должна иметь комплексный характер. Пациенту назначают препараты для уменьшения болей. Предпочтение отдают лекарственным средствам из группы НПВС: Ибупрофен, Диклофенак, Кетопрофен, Напроксен и пр.

Для уменьшения мышечного напряжения и снятия повышенного тонуса с мышц спины, необходимо использовать препараты-миорелаксанты, например, Толперизона гидрохлорид. Параллельно больному назначают витаминно-минеральные комплексы с упором на витамины группы В. Специалисты часто проводят лечение ранних стадий грыжи позвоночника с помощью хондропротекторов, среди которых: Терафлекс, Хондроитин сульфат, Хондроксид и пр. Возможен пероральный прием препаратов в форме таблеток и их местное нанесение в форме мазей.

Не менее важно прохождение физиотерапевтических методик, которые на начальном этапе развития болезни позволяют достичь максимального эффекта. Способствовать восстановлению диска будет тракционная терапия, благодаря которой происходит увеличение расстояния между позвонками, что приводит к уменьшению нагрузки на диск. Возможно дополнение лечения методами мануальной терапии, однако, она должна проводиться только опытным врачом.

Важно помнить о комплексах лечебной физкультуры. Благодаря грамотно подобранным упражнениям возможно вытяжение позвоночника, укрепление мышечного каркаса, улучшение кровоснабжения пораженного диска. Однако, чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо заниматься на регулярной основе.

Таким образом, пролапс диска – это состояние, требующее лечения. При грамотной и своевременной коррекции удается добиться значительных результатов. Как правило, уже спустя месяц от начала лечения больной замечает улучшение состояния. Апогеем терапии является уменьшение пролапса диска в размерах за счет процессов резорбции, а значит, недопущение формирования межпозвоночной грыжи.

Автор статьи: Волков Дмитрий Сергеевич | к. м. н. врач-хирург, флеболог

Образование:

Московский государственный медико-стоматологический университет (1996 г.). В 2003 году получил диплом учебно-научного медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

Наши авторы

Источник

- Клиникам

- Работа врачам

- Примеры заключений

- Полезные материалы

- Врачи

- Отзывы

- Соглашение

Причины и патогенез развития пролапсов межпозвонковых дисков (МПД)

Патологические изменения ткани двигательного сегмента, лежащего между телами двух соседних позвонков, в той либо иной степени выраженности имеют место у всех людей начиная уже с возраста (приблизительно) 20 лет и старше. Так, изменения затрагивают не только непосредственно межпозвонковый диск, но связочный аппарат (задняя продольная связка и желтые связки), а также фасеточные суставы.

При постоянном давлении на межпозвонковые диски начинается процесс обезвоживания его центральной составляющей – пульпозного ядра, что приводит к уменьшению его эластических свойств, а также снижению способности поглощать вибрации. Снижается и высота межпозвонкового диска, вследствие чего возникает избыточное давление на межпозвонковые суставы и развитие в них изменений, характерных для деформирующего артроза. В диске при этом возникает пониженное давление, в результате чего растворенный в тканях азот становится газообразным – возникает т.н. “феномен вакуума”.

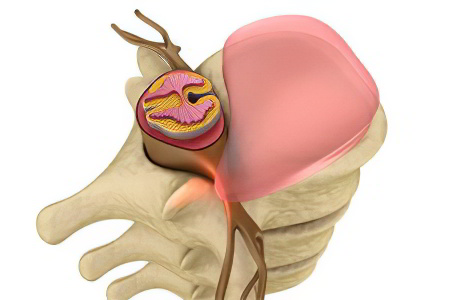

Протрузии и пролапсы межпозвонковых дисков

В дальнейшем, по мере прогрессирования дегенеративного процесса, соединительнотканное фиброзное кольцо становится менее прочным, возникают его локальные разрывы, что ведет к дальнейшему – прогрессирующему – ослаблению функции. Нарушение целостности фиброзного кольца создает предпосылки для возникновения грыж и протрузий дисков. Клинически грыжеобразование сопровождается выраженным болевым синдромом – вследствие натяжения соединительнотканных волокон фиброзного кольца, а также задней продольной связки. При этом в нормальной, патологически не измененном диске не возникает болевых ощущений даже при сверхинтенсивной нагрузке, а в патологически измененном диске болевые ощущения появляются уже при обычной повседневной физической деятельности.

Грыжи межпозвонковых дисков при КТ позвоночникаклассифицируются в зависимости от их локализации. Так, выделяют задние, латеральные и передние грыжи дисков – в зависимости от того, в какую сторону выпадает межпозвонковый диск. Задние грыжи в свою очередь могут быть центральными (диск выбухает кзади по средней линии), медиаолатеральными (диск выбухает в латеральный карман справа либо слева), фораминальными (диск выбухает в межпозвонковый канал). Грыжа диска может быть также внутрикостной (по типу т. н. грыжи Шморля) – при этом происходит пролабированиепульпозного ядра в тело позвонка с проламыванием его замыкательной пластинки.Грыжа Шморля при компьютерной томографии позвоночника выглядит как дефект тела позвонка, отграниченный плотным склерозированным “ободком”. Редко встречается также вариант интрадурального пролапса (грыжи), когда секвестр распространяется под твердую оболочку спинного мозга.

Примеры множественных узлов Шморля в грудном и поясничном отделе позвоночника при компьютерной томографии. Стрелками отмечены дефекты в телах позвонков, возникшие в результате пролабирования в них пульпозного ядра межпозвонкового диска.

Примеры множественных узлов Шморля в грудном и поясничном отделе позвоночника при компьютерной томографии. Стрелками отмечены дефекты в телах позвонков, возникшие в результате пролабирования в них пульпозного ядра межпозвонкового диска.

Самая частая локализация межпозвонковых протрузий и грыж – поясничный отдел позвоночника. Так, задняя продольная связка натянута в поясничном отделе гораздо слабее по сравнению с грудным (вследствие наличия поясничного лордоза), а давление на межпозвонковые диски (особенно в нижних – L4-L5, L5-S1 – сегментах) больше, чем в грудном и шейном отделах.

Пример парамедианной грыжи межпозвонкового диска в пояснично-крестцовом сегменте позвоночника при компьютерной томографии (грыжа диска отмечена стрелкой). В диске визуализируются также включения газа («вакуум-фемонен»), отмечены красной звездочкой «*».

Пример большой грыжи межпозвонкового диска в сегменте L5-S1 при КТ поясничного отдела позвоночника. Визуализируется выбухающий край диска парамедианно с левой стороны, с распространением в левый латеральный карман. Визуализируется также натянутая задняя продольная связка (в сегментах L4-L5, L5-S1) – признак сублигаментозной грыжи. У пациентки – левосторонний корешковый синдром.

Пример большой грыжи межпозвонкового диска в сегменте L5-S1 при КТ поясничного отдела позвоночника. Визуализируется выбухающий край диска парамедианно с левой стороны, с распространением в левый латеральный карман. Визуализируется также натянутая задняя продольная связка (в сегментах L4-L5, L5-S1) – признак сублигаментозной грыжи. У пациентки – левосторонний корешковый синдром.

Пример медиолатеральной грыжи МПД в сегменте L4-L5, распространяющейся в латеральный канал. Грыжа диска при КТ визуализируется в виде гиперденсного объекта (край диска выбухает по дуге малого радиуса) в левую сторону, вызывая сдавление нервного корешка и выраженный болевой синдром.

Пример межпозвонковой грыжи в сегменте L3-L4, грыжа больших размеров сдавливает дуральный мешок, распространяясь в левый латеральный канал, является причиной развития корешкового синдрома.

Пример межпозвонковой грыжи в сегменте L3-L4, грыжа больших размеров сдавливает дуральный мешок, распространяясь в левый латеральный канал, является причиной развития корешкового синдрома.

Протрузии и грыжи в шейном отделе позвоночника

Чаще всего пролапсы межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночника возникают на уровне сегментов С5-С6 и С6-С7 (более 90% всех протрузий), в основном за счет высокой подвижности и возможности ротации, сгибания и разгибания. Задняя продольная связка в шейном отделе позвоночника слабее выражена в латеральных отделах, нежели чем медиально, вследствие чего пролапсы дисков в шейном отделе позвоночника – чаще всего – латеральные. Вследствие меньшего объема боковых каналов даже маленькие, практически незаметные при КТ шеи пролапсы дисков могут приводить к компрессии корешков с развитием корешкового синдрома.

Протрузии и грыжи в грудном отделе позвоночника

В грудном отделе осевая нагрузка на межпозвонковые диски мала – меньше чем в позвоночном (за исключением разве что грудо-поясничного перехода – так, более 70% всех грыж в грудном отделе позвоночника, выявляемых при компьютерной томографии, локализуются ниже 8-го грудного сегмента).Объем движений в грудном отделе позвоночника мал, преобладают ротационные движения, а не флексия (как в поясничном и шейном отделах), поэтому причиной грыж становится чаще не осевая нагрузка, а травма.

Морфология грыж и протрузий дисков при компьютерной томографии позвоночника

Основной признак, указывающий на наличие грыжи МПД – выбухание контура межпозвонкового диска в позвоночный канал. Гиперденсный диск (серого цвета) контрастен на фоне других анатомических структур, и любые выбухания его контура отчетливо визуализируются. Так, при КТ позвоночника грыжи и протрузии дисков могут выглядеть как: концентрическое выбухание по дуге большого радиуса (соответствует протрузии диска, целостность фиброзного кольца не нарушена); эксцентрическое выбухание диска по дуге малого (несколько миллиметров) радиуса свидетельствует о сублигаментарнойгрыже диска на КТ, локальном разрыве фиброзного кольца; эксцентрическое выбухание по дугам с различными радиусами свидетельствует о секвестрации диска либо о транслигаментозном пролапсе диска.

Пример передней грыжи межпозвонкового диска при КТ (слева) и задней – дорсальной – грыжи (справа). Вариант дорсальной грыжи более неблагоприятен, так как вызывает сужение позвоночного канала. На обоих изображениях также видны признаки остеохондроза в виде снижения высоты межпозвонковых дисков, а также «вакуум-эффекта» в них.

Пример грыжи диска при КТ поясничного отдела позвоночника (на изображениях слева и посередине) и протрузии МПД (справа). Выбухающие участки диска отмечены стрелками.

Пример грыжи диска при КТ поясничного отдела позвоночника (на изображениях слева и посередине) и протрузии МПД (справа). Выбухающие участки диска отмечены стрелками.

КТ поясничного отдела позвоночника при правосторонней медиолатеральной грыже диска в стадии секвестрации с локализацией отдельно лежащего фрагмента диска в правом латеральном канале.

КТ поясничного отдела позвоночника при правосторонней медиолатеральной грыже диска в стадии секвестрации с локализацией отдельно лежащего фрагмента диска в правом латеральном канале.

Медиолатеральная правостороння грыжа диска в сегменте L4-L5 на фоне снижения высоты межпозвонковых дисков и включений газа в них

Слева – сублигаментозный пролапс диска при КТ, справа – множественные протрузии межпозвонковых дисков

Пример медиолатеральной грыжи МПД (слева), фораминальной грыжи (в центре) и экструзии диска на сагиттальной реформации (слева)

Проконсультируем бесплатно в мессенджерах

Источник

Протрузия межпозвоночного диска – частичный выход тканей диска за рамки пространства между позвонками, первая стадия развития позвоночной грыжи. Протрузия может протекать латентно. Клинически проявляется иррадиирующими болями в поражённом сегменте, начальными расстройствами чувствительности. Диагностируется по данным анамнеза, осмотра, рентгенографии, МРТ/КТ, электронейрографии. Лечение включает купирование болей (противовоспалительные, обезболивающие, миорелаксанты), лечебную гимнастику, массаж, вытяжение позвоночника.

Общие сведения

Протрузия межпозвоночного диска – это начальная стадия формирования межпозвоночной грыжи. «Протрузия» означает выпячивание – смещение части расположенного между позвонками диска за границы межпозвоночного пространства. При этом сохраняется целостность внешней части фиброзного кольца, пульпозное ядро не выходит за его пределы. Наиболее часто протрузия наблюдается в поясничном отделе, реже – в шейном или грудном. Пик заболеваемости приходится на возрастной период 35-50 лет. Женщины и мужчины болеют одинаково часто. В группу риска развития патологии входят лица, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие искривления позвоночного столба, перенёсшие травмы позвоночника, страдающие дисметаболическими заболеваниями.

Протрузия межпозвоночного диска

Причины протрузии

Выпячивание межпозвоночного диска образуется вследствие дегенеративных процессов, приводящих к потере эластичности фиброзной составляющей. Среди факторов, обуславливающих дегенерацию диска, выделяют:

- Гиподинамию. Обездвиженность обуславливает недостаточное кровоснабжение позвоночных тканей, слабое развитие мышечного корсета спины. В результате давление на диск увеличивается, а его питание ухудшается.

- Нарушения осанки, искривления позвоночного столба (кифоз, лордоз, сколиоз). Могут быть связаны с врождёнными аномалиями. Приводят к неправильному распределению нагрузки на различные участки позвоночного столба, уменьшению межпозвоночного расстояния.

- Травмы позвоночника. Серьёзные повреждения, ушибы, повторяющиеся микротравмы провоцируют разрастание соединительной ткани с утратой эластичности.

- Неадекватные нагрузки. Связаны со спортом, подъёмом тяжестей, работой в вынужденной позе.

- Дисметаболические процессы. Являются следствием эндокринной патологии (сахарного диабета, эндокринного ожирения, гипотиреоза), неправильного питания.

- Пожилой возраст. Старение организма сопровождается дистрофическими изменениями в различных органах и тканях, в том числе – в позвоночнике.

Патогенез

Указанные выше факторы вызывают развитие остеохондроза – дегенеративно-дистрофических изменений тканей позвоночника, в т. ч. межпозвоночного диска. Снижается эластичность фиброзного кольца, окружающего ядро диска. В его внутренней части образуются микротрещины. Процессу способствует увеличенное давление на диск вследствие сужения межпозвоночного пространства. В результате пульпозное ядро смещается к наружной части диска. Образуется протрузия. Величина выпирающей части колеблется от 4 до 6-7 мм. Из-за меньшего размера позвонков в шейном отделе клинически значимыми могут быть выпячивания 2-3 мм, классифицируемые в практической неврологии как «пролапс».

Классификация

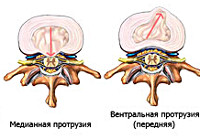

Течение и клиника заболевания зависят от направления пролабирования диска. По его расположению межпозвоночная протрузия классифицируется следующим образом:

- Передняя (вентральная) протрузия – выпирание части диска в направлении от позвоночника к животу. Протекает латентно, без воздействия на спинальные структуры.

- Боковая (латеральная) протрузия – располагается сбоку от позвоночника, неблагоприятно воздействует на расположенный рядом спинномозговой корешок. Может быть право- и левосторонней, передне- и заднелатеральной. Отдельно выделяют фораминальную протрузию, идущую в направлении межпозвонкового отверстия.

- Задняя (дорзальная) протрузия – направлена к спине. Включает медианную (центральную) форму, идущую к центру спинального канала. При большом размере медианная протрузия может воздействовать непосредственно на спинномозговые ткани.

Симптомы протрузии межпозвоночного диска

Симптоматика зависит от вида, расположения и размера выпячивания. Передние и переднелатеральные формы отличаются бессимптомным течением. Задние и заднелатеральные имеют скрытый период, затем манифестируют признаками раздражения прилежащего спинального корешка – болевым синдромом с иррадиацией от позвоночника к периферии, чувствительными расстройствами в зоне, иннервируемой поражённым корешком. До определённого размера пролабирование межпозвоночного диска не сопровождается клиническими симптомами. Шейная протрузия начинает проявляться при размерах от 2 мм, а поясничная – от 4 мм.

В шейном отделе протрузия характеризуется острыми (подострыми) болями в области шеи, которые носят жгучий характер или напоминают «прострел». Болевые ощущения распространяются на плечевой пояс, идут вдоль руки к пальцам. Наблюдается онемение, ощущение «мурашек», покалывания в руке. Повороты и наклоны головы ограничены.

В грудном отделе болевой синдром может протекать с имитацией болезней внутренних органов (боли в эпигастрии, в грудной клетке, в области сердца). Протрузия сопровождается покалываниями, неприятными ощущениями по ходу межреберья.

В поясничном отделе патология межпозвоночного диска возникает чаще всего, что связано с повышенной нагрузкой и широкой амплитудой движений (сгибание-разгибание, кручение). Боли локализуются в пояснице, иррадиируют в ягодицу на стороне протрузии, идут дальше до стопы. В зоне болевых ощущений наблюдается чувство «ползания мурашек», дискомфорта, покалывания. Движения в пояснице ограничены, поскольку усиливают болевой синдром.

Осложнения

Без проведения лечебных и охранных мероприятий ситуация усугубляется. Дальнейшее прогрессирование дегенеративных процессов, увеличение давления на диск при нарастающем уменьшении межпозвоночного расстояния и неадекватной нагрузке обуславливают разрыв наружной части фиброзного кольца с образованием грыжи межпозвоночного диска. Происходит сдавление спинномозгового корешка или спинного мозга. В первом случае развивается корешковый синдром с выпадением функции корешка, во втором – дискогенная миелопатия. Осложнения способны привести к формированию стойкого неврологического дефицита и инвалидизации. Межпозвоночная грыжа плохо поддаётся консервативному лечению, зачастую является показанием к хирургическому вмешательству.

Диагностика

Основная сложность заключается в зачастую скрытом течении протрузии, незначительной выраженности симптомов, вследствие чего пациенты обращаются за медицинской помощью уже на стадии грыжи. Комплексная диагностика осуществляется усилиями невролога, ортопеда, вертебролога. Включает:

- Сбор анамнеза. Помогает обнаружить факт возникновения симптоматики после воздействия триггерного фактора (подъём тяжёлого предмета, чрезмерная нагрузка, длительное пребывание в позе наклона или скручивания).

- Осмотр пациента. Выявляет наличие анталгической позы, вынужденное ограничение подвижности, болезненность при паравертебральной пальпации в области соответствующих позвонков. Неврологический статус может определять области гипер- или гипестезии, симптомы натяжения нервных корешков. Появление в статусе признаков выпадения функций (мышечная слабость, снижение рефлексов, отсутствие болевой чувствительности) свидетельствует в пользу грыжи.

- Рентгенографию позвоночника. Помогает оценить расстояние между позвонками, правильность анатомического взаиморасположения костных структур. Рентгенография способна подтвердить наличие аномалий, искривления, признаков остеохондроза, перенесённой позвоночной травмы.

- МРТ позвоночника. Позволяет визуализировать пролабирование, оценить его размер, степень сдавления окружающих тканей. КТ позвоночника менее информативна, поскольку хуже отображает мягкотканные структуры.

- Электронейромиографию. Проводится для оценки степени функциональных изменений, выявления расстройств проводимости нервных стволов, осуществления дифдиагностики.

МРТ позвоночника. Протрузия межпозвонкового диска в сегменте L5-S1

Дифференциальный диагноз проводится с мононевритами, миозитом, неосложнённым остеохондрозом. При поражениях грудного отдела в зависимости от симптоматики необходимо исключить патологию внутренних органов (гастрит, панкреатит, стенокардию).

Лечение протрузии межпозвоночного диска

Терапия осуществляется в рамках консервативных методов. Первостепенное значение имеет устранение этиофактора (избыточной нагрузки, неправильного положения позвоночника, метаболических нарушений). Лечение имеет две составляющие:

- Купирование болевого синдрома. Производится нестероидными противовоспалительными фармпрепаратами. При наличии усиливающего боль мышечного напряжения назначают миорелаксанты. Возможно проведение ультрафонофореза, электрофореза обезболивающих средств. Пациенту необходимо соблюдать охранительный режим: избегать резких движений, снизить нагрузку на позвоночный столб.

- Предупреждение прогрессирования протрузии. Подразумевает укрепление мышечно-связочного аппарата, удерживающего позвонки в правильном положении, на адекватном расстоянии друг от друга. Натренировать мышцы позволяет комплекс ЛФК, регулярные занятия на специальных тренажёрах. При необходимости гимнастику сочетают с тракционной терапией — сухим или подводным вытяжением позвоночника для увеличения межпозвоночного расстояния. Массаж, физиотерапия усиливают кровообращение, питание мышц и околопозвоночных тканей, способствуют их укреплению.

Прогноз и профилактика

Пролабирование диска имеет благоприятный прогноз. Своевременное лечение оказывается эффективным у 90% больных. Отсутствие терапии приводит к прогрессированию заболевания с исходом в грыжу, требующую хирургического удаления. Первичная профилактика заключается в активном образе жизни, рациональном питании, соблюдении адекватных физических нагрузок в физиологичном положении позвоночника, купировании дисметаболических отклонений. Вторичная профилактика направлена на предупреждение развития грыжи диска. Состоит в постоянном выполнении комплекса гимнастических упражнений для укрепления мышц спины, исключении провоцирующих факторов, регулярном наблюдении у вертебролога.

Источник