Причина смерти травма позвоночника

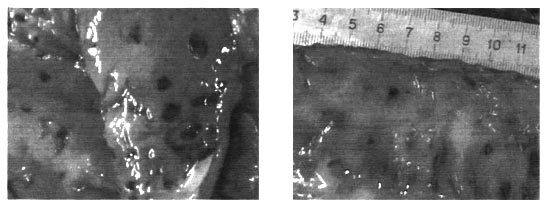

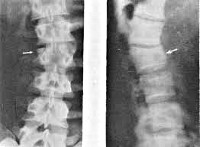

За период с 2001 г. по 2004 г. мы проанализировали 76 протоколов патолого-анатомических вскрытий пострадавших с травмами шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Из них 29 (38,2%) находились на стационарном лечении в НХОСМТ ТОБ, а остальные 47 (61,8%) были доставлены непосредственно с места получения травмы в Тульское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. По результатам судебно-медицинских исследований во всех случаях выявлена травма шейного отдела позвоночника. 3.3.1. Анализ причин смерти на догоспитальном этапеПри анализе причин наступления летальных исходов на догоспитальном этапе были получены следующие данные, представленные в таблице 15. Таблица 15 Причины смерти на догоспитальном этапе Как видно из таблицы, основной причиной смерти пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника на догоспитальном этапе является разрушение спинного мозга на уровне С1-С3 сегментов (13 случаев, 17.1% от общего количества пострадавших) и продолговатого мозга на уровне С0-С1 перехода (9 случаев, 11,8% от общего количества пострадавших), что составило 46,8% причин смерти на догоспитальном этапе. Следующей по частоте встречаемости причиной является шок – 15 случаев (из них травматический шок в 10 случаях, 13.2% от общего количества пострадавших, и геморрагический – 5 случаев, 6,6% от общего количества пострадавших), что составило 31,9% причин смерти на догоспитальном этапе. Восходящий отек шейных сегментов спинного мозга явился причиной смерти у 4 пострадавших (5,3% от их общего количества ), что составило 8,5% летальных исходов на догоспитальном этапе. По 2 случая (2.6% от всех пострадавших) приходится на травму, несовместимую с жизнью (ампутация головы и падение с высоты 9го этажа), и кровоизлияния в ствол головного мозга при сочетанном характере повреждений, что в сумме составило 8,5% от всех причин смерти на догоспитальном этапе. И по одному (1,3% от всех пострадавших) – на гемоперикард с тампонадой сердца и острую дыхательную недостаточность при отеке с дислокацией головного мозга, которые имели место при сочетанном характере повреждений, что в сумме составило 4,2% всех причин смерти на догоспитальном этапе. Анализируя полученные результаты, можно предположить, что своевременная и адекватная первая медицинская помощь, направленная на проведение противошоковых мероприятий, остановку наружного кровотечения, правильную иммобилизацию шейного отдела позвоночника во время извлечения пострадавших из транспортных средств и их транспортировки в специализированный нейрохирургический стационар, мероприятия по обеспечению медикаментозной нейропротекции, в ряде случаев позволит сохранить жизнь хотя бы части из 40,4% пострадавших, погибающих на догоспитальном этапе от травматического и геморрагического шока и восходящего отека шейных сегментов спинного мозга. 3.3.2. Анализ причин смерти на этапе специализированной помощиИз 29 пациентов, находившихся на лечении в специализированном нейрохирургическом отделении, бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 15 (51,4%) пострадавших, 12 (41,0%) переведены из других лечебно-профилактических учреждений, 2 (7,6%) доставлены в приемный покой родственниками или очевидцами происшествия. Минимальный временной промежуток от момента травмы до госпитализации в специализированное ЛПУ составил 1 час, максимальный – 11 суток. Среднее время догоспитального этапа составило 46 часов. При поступлении в стационар у 22 (75,9%) больных при неврологическом исследовании выявлен синдром полного поражения спинного мозга (класс А по ASIA/IMSOP); в 24,1% случаев выявлены синдромы неполного поражения спинного мозга: класс В – 3 (10,3%), класс С – 3 (10,3%), класс D – 1 (3,5%). Учитывая механизм травмы, жалобы при поступлении и данные клинико-неврологического осмотра, всем пострадавших в целях выявления травматического паттерна повреждения шейного отдела позвоночника выполнена спондилография в прямой и боковой проекциях, а также рентгенография зубовидного отростка С2 позвонка через открытый рот; 18 (66,7%) из них проведена МРТ. МР-томография не проведена 11 пациентам или по техническим причинам или в связи с их крайне тяжелым состоянием или кратковременным пребыванием в стационаре. Оперативное вмешательство, направленное на декомпрессию спинного мозга, проведено 7 (9,2% от общего количества пострадавших) больным, что составило 24,1% от всех пациентов, погибших в различные периоды травматической болезни. В течение первых 8 часов оперирован 1 (3,5%)пациент; в течение 1-3 суток – 2 (6,9%); позже Зх суток – 4 (13,8%). Распределение по видам хирургического и консервативного лечения представлено в таблице 16. Таблица 16 Способы лечения больных При анализе причин наступления летальных исходов в остром периоде травматической болезни спинного мозга были получены следующие данные, представленные в таблице 17. Таблица 17 Причины смерти в остром периоде травматической болезни Как видно из таблицы, основными причинами смерти пострадавших в остром периоде явились: восходящий отек шейных сегментов спинного мозга – 3 (3.9% от общего количества пострадавших) случая и некупированный травматический шок – 2 (2.6% от общего количества пострадавших) случая, что составило 42,9% и 28,6% от всех причин смерти в остром периоде, соответственно. По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского г. Москвы, в остром периоде 40% пострадавших с сочетанной травмой позвоночника и спинного мозга погибает от пневмонии, и 40% – от отека и дислокации головного мозга, при этом, в первые сутки после повреждения в 91,7% случаев причиной смерти является травматический и геморрагический шок (Крылов В.В. с соавт., 2003). Все 3 пациента с восходящим отеком спинного мозга имели выраженную компрессию мозговой ткани, но, в силу разных причин, им не была произведена хирургическая декомпрессия, и они получали консервативное лечение. У 2 пациентов, погибших от травматического шока, повреждения носили сочетанный характер с превалированием в клинической картине экстравертебральных поражений. В одном клиническом наблюдении (1.3% от общего количества пострадавших) причиной наступления летального исхода явилась аспирационная пневмония с развитием отека легких, что составило 14,3%. Причем, этому пациенту в течение первых суток после получения травмы была произведена хирургическая декомпрессия спинного мозга путем корпэктомии С5 позвонка со спондилодезом аутотрансплантатом их гребня подвздошной кости. И у одного пациента (1,3% от общего количества пострадавших) с продолжительностью жизни в стационаре около 4х часов имело место грубое анатомическое разрушение спинного мозга на уровне С4 сегмента с развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, что составило 14,3% от всех причин смерти в остром периоде. При анализе причин наступления летальных исходов в раннем периоде травматической болезни спинного мозга были получены следующие данные, представленные в таблице 18. Таблица 18 Причины смерти в раннем периоде травматической болезни Как видно из таблицы, наиболее частой причиной смерти пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника в раннем периоде травматической болезни является пневмония – 5 (6.6% от общего количества пострадавших) случаев, что составило 27,8% всех причин смерти в раннем периоде. Восходящий отек шейных сегментов спинного мозга стал причиной смерти 4 (5,3% от общего количества пострадавших) пациентов, что составило 22,2% всех причин смерти в раннем периоде. По данным НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, г. Москва, в раннем периоде 20% пострадавших с сочетанной травмой позвоночника и спинного мозга погибает от пневмонии, и 20% – от восходящего отека спинного мозга (Крылов В.В. с соавт., 2003). Все эти пациенты имели выраженную компрессию спинного мозга, но, в силу разных причин, им не была произведена хирургическая декомпрессия, и они получали консервативное лечение. В 3 (3,9% от общего количества пострадавших) случаях причиной наступления летального исхода стал разлитой перитонит, что составило 16,7% всех причин смерти в раннем периоде. Развитие перитонита у этих пациентов было обусловлено острыми язвами желудочно- кишечного тракта с перфорацией, и всем им проводилось хирургическое лечение данного осложнения путем лапаротомии с ушиванием перфорации и дренированием брюшной полости. В 1 (1,3% от общего количества пострадавших) случае смерть наступила из-за профузного кровотечения из острой язвы антрального отдела желудка с развитием геморрагического шока, что составило 5,6% всех причин смерти в раннем периоде. Таким образом, в 22,3% случаев в раннем периоде травмы к летальному исходу приводят язвенные поражения желудочно- кишечного тракта (рис. 10 А, Б).

Рис. 10. А – язвенное поражение слизистой желудка.. Б – язвенное поражение слизистой толстого кишечника И по 1 (1.3% от общего количества пострадавших) случаю приходится на тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии из глубоких вен голени у больного с тромбозом вен нижней конечности, на отек головного мозга у больного с сочетанной черепно-мозговой травмой, на острую почечную недостаточность у пациентки 83-х лет с сочетанием травмы шейного отдела позвоночника и множественными переломами костей таза и нижних конечностей, и на жировую эмболию сосудов головного мозга при сочетании травмы позвоночника с оскольчатым переломом бедренной кости у молодой пациентки 20-ти лет. Оставшиеся 4 (13,8%) пациента погибли в промежуточном и позднем периодах травматической болезни спинного мозга от гнойносептических осложнений : пролежни, инфекции мочевыводящих путей, сепсис. Таким образом, 24,1% пострадавших с острой травмой шейного отдела позвоночника и спинного мозга на этапе специализированной нейрохирургической помощи погибают в остром периоде травматической болезни от тяжелой механической травмы, сопровождающейся грубым повреждением шейных сегментов спинного мозга и/или травматическим шоком (42,9% и 28,6%, соответственно). Эти показатели сопоставимы с данными, полученными при анализе причин смерти на догоспитальном этапе – 46,8% и 31,9%, соответственно, что указывает, фактически, на тяжесть полученной травмы и некурабельность данной категории пострадавших. В раннем периоде травматической болезни погибают 62,1% пациентов с острой травмой шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Основными причинами смерти в этом периоде являются присоединившиеся осложнения -50% (пневмония – 27,8% и язвенное поражение желудочно-кишечного тракта – 22,2%) и восходящий отек шейных сегментов спинного мозга – 22,2%. Однако, развитие последнего у этой категории пострадавших обусловлено не только тяжестью самой механической травмы нервной ткани, но и сохраняющейся компрессией невральных образований, приводящей к усугублению процессов патоморфогенеза в тканях шейного отдела спинного мозга, которые будут изучены в следующем разделе. Назад | Оглавление | Вперед Дата публикации (обновления): 07 марта 2017 г. 20:28 . |

Источник

Травма позвоночника – это травматическое повреждение структур, образующих позвоночный столб (костей, связок, спинного мозга). Возникает вследствие падений с высоты, автодорожных, промышленных и природных катастроф. Проявления зависят от особенностей травмы, наиболее типичными симптомами являются боль и ограничение движений. При повреждении спинного мозга или нервных корешков выявляется неврологическая симптоматика. Диагноз уточняют, используя рентгенографию, МРТ, КТ и другие исследования. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Травма позвоночника – распространенное повреждение, составляющее 2-12% от общего количества травм опорно-двигательного аппарата. В молодом и среднем возрасте чаще страдают мужчины, в пожилом – женщины. У детей травмы позвоночника выявляются реже, чем у взрослых. Обычно причиной становится интенсивное травматическое воздействие, однако у пожилых людей повреждения позвоночника могут возникать даже при незначительной травме (например, при обычном падении дома или на улице).

Последствия зависят от особенностей травмы позвоночника. Значительную долю повреждений составляют тяжелые поражения. По статистике, около 50% от общего числа травм заканчивается выходом на инвалидность. При повреждениях спинного мозга прогноз еще более неблагоприятный – инвалидами становятся от 80 до 95% больных, примерно в 30% случаев наблюдается летальный исход. Лечение травм позвоночника осуществляют травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги.

Травма позвоночника

Причины

В большинстве случаев травмы позвоночника возникают в результате интенсивных воздействий: автодорожных происшествий, падений с высоты, обрушений (например, обвалов перекрытий здания при землетрясениях, завалов в шахтах). Исключение – повреждения, которые появляются на фоне предшествующих патологических изменений позвоночника, например, остеопороза, первичной опухоли или метастазов. В подобных случаях травма позвоночника нередко образуется вследствие обычного падения, удара или даже неловкого поворота в постели.

Как правило, тип травмы позвоночника можно предсказать по характеру воздействия. Так, при дорожно-транспортных происшествиях у водителя и пассажиров нередко выявляется хлыстовая травма – повреждение шейного отдела позвоночника, обусловленное резким сгибанием или разгибанием шеи во время экстренного торможения или удара в автомобиль сзади. Кроме того, шейный отдел позвоночника страдает при травме ныряльщика – прыжке в воду вниз головой в недостаточно глубоком месте. При падении с высоты часто наблюдается сочетанная травма: перелом нижнегрудного отдела позвоночника, перелом таза и перелом пяточных костей.

Патанатомия

Позвоночный столб состоит из 31-34 позвонков. При этом 24 позвонка соединяются между собой с помощью подвижных сочленений, а остальные срастаются и образуют две кости: крестец и копчик. Каждый позвонок образован лежащим впереди массивным телом и расположенной сзади дугой. Дуги позвонков являются вместилищем для спинного мозга. У каждого позвонка, кроме I и II шейного, есть семь отростков: один остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных.

Между телами позвонков расположены эластичные межпозвонковые диски, а верхние и нижние суставные отростки соседних позвонков соединены при помощи суставов. Кроме того, позвоночный столб укреплен связками: задней, передней, надостистыми, межостистыми и междужковыми (желтыми). Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание стабильности и подвижности, а межпозвонковые диски амортизируют нагрузки на позвоночник. I и II шейные позвонки имеют вид колец. Второй позвонок снабжен зубовидным отростком – своеобразной осью, на которой голова вместе с первым позвонком вращается относительно туловища.

Внутри дужек позвонков находится спинной мозг, покрытый тремя оболочками: мягкой, твердой и паутинообразной. В верхнепоясничном отделе спинной мозг сужается и заканчивается терминальной нитью, окруженной пучком корешков спинномозговых нервов (конским хвостом). Кровоснабжение спинного мозга осуществляется передней и двумя задними спинномозговыми артериями. Установлено, что мелкие ветви этих артерий распределяются неравномерно (одни участки имеют богатую коллатеральную сеть, образованную несколькими ветвями артерии, другие снабжаются кровью из одной ветви), поэтому причиной повреждения некоторых участков спинного мозга могут стать не только прямые разрушительные воздействия, но и нарушения местного кровообращения вследствие разрыва или сдавления артерии небольшого диаметра.

Классификация

В зависимости от наличия или отсутствия ранения травмы позвоночника делят на закрытые и открытые. С учетом уровня повреждения выделяют травмы поясничного, грудного и шейного отдела. С учетом характера повреждения различают:

- Ушибы позвоночника.

- Дисторсии (разрывы или надрывы суставных сумок и связок без смещения позвонков).

- Переломы тел позвонков.

- Переломы дуг позвонков.

- Переломы поперечных отростков.

- Переломы остистых отростков.

- Переломовывихи позвонков.

- Вывихи и подвывихи позвонков.

- Травматический спондилолистез (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему в результате повреждения связок).

Кроме того, в клинической практике выделяют стабильные и нестабильные травмы позвоночника. Стабильные повреждения – такие, которые не представляют угрозы в плане дальнейшего усугубления травматической деформации, при нестабильных повреждениях деформация может усугубляться. Нестабильные травмы позвоночника возникают при одновременном нарушении целостности задних и передних структур позвонков, к числу подобных повреждений относят переломовывихи, подвывихи, вывихи и спондилолистез.

Важнейшее клиническое значение имеет принятое в травматологии и ортопедии разделение травм позвоночника на две большие группы: неосложненные (без повреждения спинного мозга) и осложненные (с повреждением спинного мозга). Выделяют три типа повреждений спинного мозга:

- Обратимое (сотрясение).

- Необратимое (контузия, ушиб).

- Сдавление спинного мозга (компрессионная миелопатия) – возникает из-за отека, гематомы, давления поврежденных мягких тканей или фрагментов позвонков; нередко образуется под влиянием сразу нескольких факторов.

Симптомы травм позвоночника

Ушиб позвоночника проявляется разлитой болезненностью, подкожными кровоизлияниями, припухлостью и незначительным ограничением движений. При дисторсии в анамнезе обычно выявляется резкое поднятие тяжестей. Пациент предъявляет жалобы на острую боль, движения ограничены, возможна болезненность при пальпации поперечных и остистых отростков, иногда наблюдаются явления радикулита. При переломах остистых отростков в анамнезе отмечается удар или резкое сокращение мышц, пострадавший жалуется на умеренную боль, пальпация сломанного отростка резко болезненна.

При переломах поперечных отростков возникает разлитая боль. Выявляется симптом Пайра (локальная боль в околопозвоночной области, усиливающаяся при повороте туловища в противоположную сторону) и симптом прилипшей пятки (невозможность оторвать от поверхности выпрямленную ногу на стороне поражения в положении лежа на спине). При хлыстовых травмах появляется боль в шее и голове, возможно онемение конечностей, нарушения памяти и невралгии. У молодых больных неврологическая симптоматика обычно слабо выражена и быстро исчезает, у пожилых иногда наблюдаются серьезные нарушения вплоть до параличей.

При трансдентальном вывихе атланта (переломе зуба аксиса и смещении отломка вместе с атлантом кпереди) в анамнезе обнаруживается форсированное сгибание головы или падение на голову. Пациенты с грубым смещением зуба и атланта погибают на месте из-за сдавления продолговатого мозга. В остальных случаях наблюдается фиксированное положение головы и боль в верхних отделах шеи, иррадиирующая в затылок. При лопающихся переломах атланта со значительным смещением отломков больные также гибнут на месте, при отсутствии смещения или небольшом смещении отмечается ощущение нестабильности головы, боли или потеря чувствительности в шее, теменной и затылочной области. Выраженность неврологической симптоматики может сильно варьировать.

При переломах, переломовывихах, вывихах и подвывихах шейных позвонков возникают боли и ограничение движений в шее, выявляется расширение межостистого промежутка и локальная выпуклость в области повреждения. Может определяться штыкообразное искривление линии остистых отростков. Чаще страдают нижнешейные позвонки, в 30% случаев наблюдается поражение спинного мозга. В поясничном и грудном отделе позвоночника обычно диагностируются переломы и переломовывихи, сопровождающиеся задержкой дыхания в момент травмы, болью в пораженном отделе, ограничением движений и напряжением мышц спины.

Симптомы повреждения спинного мозга определяются уровнем и характером травмы. Критический уровень – IV шейный позвонок, при повреждении выше этой области возникает паралич диафрагмы, влекущий за собой остановку дыхания и смерть пострадавшего. Двигательные нарушения, как правило, симметричны за исключением травм конского хвоста и колотых ран. Отмечаются нарушения всех видов чувствительности, возможно как ее снижение вплоть до полного исчезновения, так и парестезии. Страдают функции тазовых органов. Нарушается кровоток и лимфоотток, что способствует быстрому образованию пролежней. При полных разрывах спинного мозга часто наблюдается изъязвление желудочно-кишечного тракта, осложняющееся массивным кровотечением.

Диагностика

Диагноз выставляют с учетом анамнеза, клинической картины, данных неврологического осмотра и инструментальных исследований. При повреждении поясничного, грудного и нижнешейного отдела назначают рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При травме верхнешейного отдела (I и II позвонков) выполняют рентгенографию через рот. Иногда дополнительно делают снимки в специальных укладках. При подозрении на повреждение спинного мозга проводят спиральную компьютерную томографию, восходящую или нисходящую миелографию, люмбальную пункцию с ликвородинамическими пробами, МРТ позвоночника и вертебральную ангиографию.

Лечение травм позвоночника

Пациентам со стабильными легкими повреждениями назначают постельный режим, тепловые процедуры и массаж. Более тяжелые травмы позвоночника являются показанием для иммобилизации (положение на щите, корсеты, специальные воротники), при необходимости перед началом иммобилизации проводят вправление. Иногда используют скелетное вытяжение. Срочные хирургические вмешательства осуществляют при нарастающей неврологической симптоматике (этот симптом свидетельствует о продолжающемся сдавлении спинного мозга). Плановые реконструктивные операции на позвоночнике с восстановлением и фиксацией поврежденных сегментов проводят при неэффективности консервативного лечения.

Реабилитация после неосложненных травм позвоночника включает в себя обязательные занятия ЛФК. В первые дни после поступления пациенты выполняют дыхательные упражнения, начиная со второй недели – движения конечностями. Комплекс упражнений постепенно дополняют и усложняют. Наряду с ЛФК применяют тепловые процедуры и массаж. При осложненных травмах позвоночника назначают электроимпульсную терапию, препараты для стимуляции метаболизма (ноотропил), улучшения кровообращения (кавинтон) и стимуляции регенерации (метилурацил). Используют стекловидное тело и тканевые гормоны.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от уровня и тяжести повреждения, а также от временного промежутка с момента травмы до начала полноценного лечения. При легких стабильных травмах позвоночника обычно наступает полное выздоровление. При повреждении спинного мозга существует высокая вероятность развития осложнений. Возможны урологические проблемы, гипостатическая пневмония и обширные пролежни с переходом в сепсис. Очень высок процент выхода на инвалидность. Профилактика включает меры по снижению уровня травматизма.

Источник