При переломе позвоночника как опорожнять кишечник

С.В. Бельмер[1]

Нарушения дефекации являются наиболее серьезными нарушениями со стороны ЖКТ у

больных со спинальной травмой, выявляемые у всех пациентов и в значительной

степени определяющие качество их жизни. Уровень поражения спинного мозга в значительной степени определяет

характер нарушений дефекации.

Повреждение выше T1 характеризуется замедлением

транзита по кишечнику в целом, тогда как повреждение ниже этого уровня

изменением скорости транзита не сопровождается, хотя пассаж ниже илеоцекального

клапана замедляется.

Возникающие затруднения дефекации связаны с дискоординацией работы сфинктеров в связи с потерей синергизма работы гладкой мускулатуры и тазовых мышц,

обусловленном нарушением нисходящего контроля со стороны ЦНС.

При повреждении по типу синдрома верхнего мотонейрона возможны

различные варианты нарушений моторики толстой кишки, но в целом она замедлена.

Повреждение по типу синдрома нижнего мотонейрона, связанное с

повреждением cauda equina и/или тазовых нервов, приводит к нарушению

парасимпатической поддержки толстой кишки и утрате рефлексов, связанных со

спинным мозгом. Пропульсивная перистальтика в этом случае определяется лишь

сегментарной активностью толстой кишки.

Синдром верхнего мотонейрона при повреждении выше cauda

equina характеризуется нарушением произвольного контроля над наружным

анальным сфинктером и невозможностью эффективно повысить внутрибрюшное

давление. Тонус наружного анального сфинктера повышен. Чувствительность со

стороны слизистой оболочки прямой кишки нарушена. Дефекация может быть вызвана

раздражением слизистой оболочки анального канала пальцем или суппозиториями.

Эти манипуляции вызывают расслабление внутреннего и наружного сфинктеров и

перистальтику прямой кишки через стимуляцию тазовых нервов. Если при этом

расслабление наружного анального сфинктера не происходит, эвакуация содержимого

будет невозможной или неполной. В этом случае требуется пальцевое опорожнение

ампулы прямой кишки или применение клизм.

Повреждение ниже cauda equina проявляется нарушениями по типу

синдрома нижнего мотонейрона. Тонус тазовых мышц и внутреннего анального

сфинктера снижены и не реагируют на повышение внутрибрюшного давления. Утрата

парасимпатического контроля над работой аноректальной зоны приводит к

дальнейшему снижению тонуса нижнего анального сфинктера и недержанию кала.

Снижена рефлекторная перистальтика. Необходимо опорожнение прямой кишки во

избежание недержания.

При полном повреждении в торакальной области наблюдается нарушенный

ответ на растяжение толстой кишки. В ответ на растяжение водой развивается

гиперрефлексия.

При повреждении выше L1 снижен комплаенс левой

части толстой кишки.

При нарушении выше T5 поражается также правая

часть. Снижение комплаенса ведет к функциональной обструкции, замедлению

транзита и растяжению кишки, метеоризму и дискомфорту. Это подтверждает, что

регуляция со стороны ЦНС необходима для нормального функционирования кишечника.

Коррекция нарушений дефекации

Коррекция нарушений дефекации представляется весьма сложной

проблемой. Хотя это и не доказано, но характер питания может иметь значение для

коррекции аноректальных нарушений у пациентов со спинальной травмой. В

частности, это касается увеличения объема воды и пищевых волокон, что часто

применяется у пациентов с запорами без неврологической патологии, однако эффект

применения пищевых волокон при спинальной травме не доказан. Их прием тем не

менее может быть полезен для умягчения стула. Иные чем пищевые волокна

средства, смягчающие стул без увеличения его объема, не оказывают эффекта на

кишечную моторику. Применение таких препаратов, как сенна и бисакодил,

связано с риском побочных эффектов и развития невосприимчивости. Осмотические

средства, как лактулоза, могут приводить к схваткообразным болям.

Очистительные клизмы могут применяться, если иные методы оказываются

неэффективными, однако возможно развитие зависимости, травма и развитие

автономной дисрефлекии.

Прокинетики оказывают эффект, однако цизаприд, эффективность

которого была показана, может вызывать сердечные аритмии при длительном

применении и в настоящее время снят с производства. Эффективность иных

прокинетиков в настоящее время требует изучения.

Пациенты с синдромом верхнего

мотонейрона могут развить ректоколический рефлекс для обеспечения

дефекации. Пальцевая стимуляция вызывает рефлекторную ректальную перистальтику.

Интактный ректоанальный ингибирующий рефлекс вызывает расслабление внутреннего

анального сфинктера и дефекацию. Ректальная чувствительность снижена, однако

регулярная дефекация ожидаема. Данные аноректальной манометрии позволяют

идентифицировать пациентов со спинальной травмой, которые будут отвечать

рефлекторной дефекацией при низком ректальном объеме. Эти пациенты требуют

программы ведения толстой кишки, которая позволит обеспечивать пустоту в прямой

кишке, чтобы снизить частоту недержания. Необходимо регулярное опорожнение

кишечника, чтобы избежать запора.

В ряде исследований было показано, что на фоне пальцевой стимуляции у

пациентов со спинальной травмой происходило увеличение частоты перистальтических

волн, измеренных в области нисходящего отдела толстой кишки, по данным М.А.

Korsten (2007), от 0 в базальном состоянии до 1,9 (±0,5/мин). Средняя амплитуда

перистальтического сокращения составила 43,4±2,2 мм рт. ст. Данный феномен

сопровождался и ускорением выхода бариевой смеси по толстой кишке. Исследование

показало, что пальцевая стимуляция не только расслабляет анальный

сфинктер, но также стимулирует перистальтику кишки.

У пациентов с синдромом нижнего

мотонейрона имеет место арефлексия и пониженный тонус сфинктеров. В

этой ситуации представляется важным сохранить консистенцию стула. Так как

местный рефлекс для опорожнения стула недостаточен и формируется резервуар с

калом, этим пациентам требуется принудительное опорожнение прямой кишки.

Применяющаяся стимуляция нервов, исходящих от сегментов S2—S4 спинного

мозга, через так называемый передний крестцовый нервный путь может применяться

для регулярного опорожнения мочевого пузыря. При этом нередко выполняется

деафферентация «заднего крестцового нервного пути» до электростимуляции для

обеспечения арефлексии детрузора мочевого пузыря. Но это же приводит и к потере

сакрального рефлекса, необходимого для дефекации. С другой стороны, аналогичная

стимуляция может применяться для инициации дефекации, что может давать более

контролируемый эффект, чем рефлекторный метод.

Впервые такой стимулятор был применен при спинальной травме в 1976 году, и с

тех пор имплантация была проведена более 300 пациентам, в первую очередь для

стимуляции опорожнения мочевого пузыря.

R.P. McDonagh и соавт. в 1990 году применили данный метод к 12 пациентам с

полным супраканальным повреждением спинного мозга в целях стимуляции дефекации.

Для этого был установлен стимулятор Brindley-Finetech (sacral anterior root

stimulator). Время от травмы до имплантации составило от трех месяцев до шести

лет. В результате у шести пациентов наблюдалась полное опорожнение прямой кишки

и не требовалось дополнительное мануальное пособие, и у всех, кроме одного

пациента, время опорожнения кишечника было значительно уменьшено. При этом ни у

одного пациента не было запора.

Стимуляция осуществлялась на уровне S2—S4. Эффект различался у разных больных

не только по степени выраженности ответа. Была показана необходимость подбора

режима, а также выбор оптимального набора нервов для стимуляции. Так, в целом

изолированная стимуляция на уровне S2 оказывала умеренный эффект, а

изолированная стимуляция S5 – максимальный при наилучшем эффекте в случае

стимуляции всех трех пар путей. В исследовании R.P. McDonagh и соавт.

оптимальным была стимуляция всех трех пар у 9 из 12 пациентов, у одного – только

S3, а у двух – S3 и S4.

Колостомия

может быть альтернативой у пациентов, у которых не удается иными способами

добиться эффекта. В ряде случаев это может повысит качество жизни, однако риск

проведения операции может оказать неприемлемым для больных со спинальной

травмой. Следует, однако, заметить, что проведенное F.A. Frizelle и соавт.

исследование показало, что пациенты с колостомией в целом не считают качество

своей жизни существенно нарушенным.

Аноректальная манометрия позволяет идентифицировать характер нарушений. При

сохранении ректального комплаенса

и рефлекторно расслабленного сфинктера возможна пальцевая стимуляция рефлекса

дефекации. Пациенты с высоким ректальным комплаенсом могут потребовать

регулярной мануальной эвакуации. Пациенты с повышенным ректальным и сфинктерным

тонусом, возможно, имеют высокое повреждение, что требует уточнения характера

нарушений.

Таким образом, повреждение спинного мозга приводит к нарушению акта

дефекации. Характер этих нарушений зависит от уровня повреждения. Диетотерапия и

применение лекарственных препаратов у этих пациентов имеют вспомогательный

характер. Основными мероприятиями на сегодняшний момент могут быть: стимуляция

дефекации воздействием на слизистую оболочку прямой кишки (пальцевая или

суппозиториями) в случае повреждения выше cauda equina, принудительное

опорожнение прямой кишки в случае повреждения ниже cauda equina. Перспективным в

первом случае является применение электростимуляции. Колостомия является крайней

мерой. Очевидно, что проблема реабилитации больных с нарушенной дефекацией

требует дальнейшей разработки.

Бельмер Сергей Викторович – доктор медицинских наук, профессор кафедры

ГОУ ВПО РГМУ.

Колостомия (colostomia; коло- +греч. stoma отверстие)

хирургическая операция: наложение свища на ободочную кишку. [Прим.

Paralife].

В медицине комплаенс – показатель

растяжимости ткани. [Прим. Paralife].

Бельмер С.В. Нарушения функции органов пищеварения при

спинальной травме // Реабилитация больных с травматической болезнью спинного

мозга/ Под общ. ред. Г.Е. Ивановой, В.В. Крылова, М.Б. Цыкунова, Б.А.

Поляева. – М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2010. – 640 с. С.

145-162.

Содержание книги

Источник

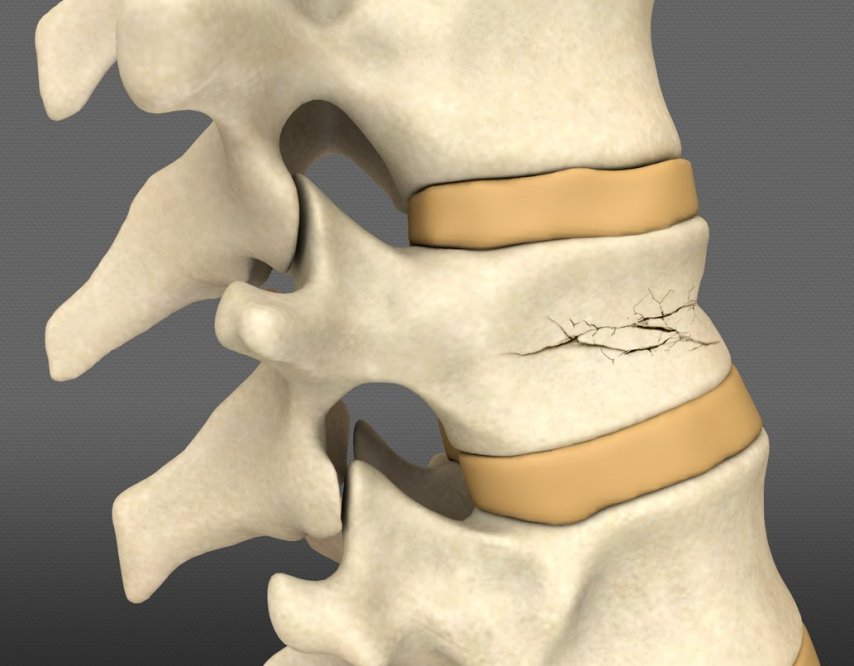

Лечение перелома позвоночника – сложный процесс. Реабилитация пациента после травмы занимает достаточно много времени, а иногда и всю жизнь. Переломы, в которых не поврежден спинной мозг, делят на три степени:

- Первая – высота, при которой позвонок уменьшается менее чем наполовину;

- Вторая – высота уменьшается наполовину;

- Третья – определяется сокращение высоты позвонка более чем на 50 %.

Перелом позвоночника может сопровождаться нарушением целостности спинного мозга, который отвечает за передачу импульсов к периферическим нервным окончаниям и обратно. При его повреждении связь прерывается, и органы и системы организма начинают работать неправильно или отключаются. Частое явление после перелома позвоночника – неполные и полные параличи. Диагностику и лечение перелома позвоночника с помощью современных методик осуществляют врачи Юсуповской больницы.

Травматологи круглосуточно оказывают неотложную помощь пострадавшим с переломом позвоночника любой сложности. В Юсуповской больнице созданы условия для комфортного лечения пациентов консервативными методами. Травматологи в совершенстве владеют техникой всех оперативных вмешательств. При повреждении спинного мозга пациентов консультирует нейрохирург. Специалисты клиники реабилитации применяют инновационные методики восстановительной терапии. Реабилитационные мероприятия начинают проводить с первого дня поступления пациента в стационар. После выписки из больницы пациент получает разработанные специалистами клиники реабилитации индивидуальные рекомендации по восстановительному лечению.

Компрессионный перелом поясничных позвонков

Компрессионный перелом позвоночника возникает в результате сильного давления (компрессии) на позвонки. Выделяют компрессионный стабильный и нестабильный перелом позвоночника. При стабильном переломе повреждается только передний или задний отдел позвонка. После травмы он не смещается, а позвоночный столб сохраняет стабильность. При нестабильном переломе страдают и задний и передний отделы позвонка, что может привести к его смещению.

Компрессионный перелом позвоночника возникает вследствие дорожно-транспортной аварии, падения с высоты, при прыжке. Достаточно часто страдает поясничный отдел позвоночника. В нем насчитывают 5 позвонков, которые могут быть повреждены одиночно или множественно. Наиболее опасен осколочный перелом позвоночника, поскольку в этом случае части кости могут продвигаться и повреждать спинной мозг.

Провоцирующие факторы появления перелома поясничного отдела позвоночника – различные заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, остеопороз). При наличии дегенеративно-дистрофических изменений костная ткань теряет нормальную прочность и подвергается разрушению. В некоторых случаях перелом позвоночника развивается постепенно (разрушается костная ткань позвонка) и пациент длительный период времени не обращается к врачу, поскольку клинические проявления слабые. В этом и заключается опасность дегенеративно-дистрофических патологий: их лечение начинается уже на поздних стадиях, когда вылечить человека достаточно сложно.

При переломе в поясничном отделе позвоночника могут возникать следующие симптомы:

- Сильная острая боль;

- Онемение нижней части туловища;

- Нарушение двигательной функции нижних конечностей;

- Расстройство работы кишечника (после перелома у пациентов может развиться паралитическая непроходимость кишечника, когда отсутствует опорожнение, при этом живот сильно болезненно надувается, появляется тошнота и рвота);

- Паралич нижней части туловища.

Реабилитация после перелома позвоночника поясничного отдела требует много усилий и времени. Длительность и интенсивность реабилитации будет зависеть от масштабов повреждения позвоночника. Для полноценного восстановления может потребоваться не один курс реабилитации.

Перелом грудного отдела позвоночника

Грудной отдел позвоночника насчитывает 12 позвонков, которые расположены между шеей и поясницей. Перелом грудного отдела может возникнуть в результате травмы, сильного давления (компрессии) на позвоночник или дегенеративных изменений. В зависимости от количества поврежденных позвонков переломы бывают одиночные и множественные, по степени тяжести – стабильные и нестабильные. При нестабильном переломе, а также при повреждении нескольких позвонков в результате прогрессирования дегенеративно-дистрофического заболевания отчетливо визуализируется искривление позвоночника, наблюдается формирование «горба».

Лечение компрессионного и патологического перелома грудного отдела позвоночника начинают незамедлительно, поскольку повреждения в этом отделе оказывают влияние на внутренние органы, расположенные в грудной клетке. Перелом грудного отдела позвоночника может сопровождаться нарушением следующих функций:

- Дыхания (вплоть до удушья);

- Работы сердца (аритмией, тахикардией);

- Глотания.

При повреждении спинного мозга в грудном отделе возникает слабость в верхних и нижних конечностях. При значительном нарушении целостности вещества мозга может развиться паралич области тела ниже зоны повреждения. Реабилитация после перелома позвоночника грудного отдела занимает несколько месяцев. Это сложная травма, которая требует значительных усилий лечащего врача и пациента для достижения положительного результата.

Перелом шейного отдела позвоночника

Последствия перелома шейного отдела позвоночника наиболее серьезные. При переломе позвонков чаще повреждается спинной мозг, реже – продолговатый. Нарушение целостности спинного мозга может привести к полному параличу или летальному исходу.

В шейном отделе позвоночника насчитывается 7 позвонков. Первые три травмируются значительно реже остальных, но именно их повреждение приводит к наиболее тяжелым последствиям. Перелом первого позвонка (атланта) также называют переломом Джефферсона. При данной травме человек ощущает резкую боль в области шеи и затылка. Существует большая вероятность повреждения спинного мозга.

Еще один вид травмы шейного отдела – перелом «палача». В этом случае шейный позвонок меняет свое положение относительно других позвонков, смещается. Травма возникает в результате резкого движения шеей или сильной компрессии позвоночника. При переломе второго шейного позвонка человек может потерять сознание, отмечается нарушение чувствительности в верхних конечностях. Тяжелый перелом второго шейного позвонка часто приводит к гибели человека.

Восстановление позвоночника и устранение болей после перелома выполняется в условиях стационара. Пациенту необходимо будет пройти длительный курс лечения и реабилитации после компрессионного перелома позвоночника шейного отдела.

Последствия

Последствия компрессионного перелома позвоночника могут быть очень тяжелыми. Их серьезность зависит от тяжести полученной травмы, масштабов поражения позвоночника, адекватности выполненной терапии. Осложнения после перелома позвоночника могут возникнуть при сильной травме, неправильной транспортировке пострадавшего, оказании ему непрофессиональной помощи. Поэтому в случае появления подозрений на перелом позвоночника необходимо вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего (конечно, если его положение не угрожает жизни).

К последствиям перелома позвоночника относят:

- Нестабильность позвонков в позвоночном столбе;

- Нарушение проводимости нервных волокон в результате сдавливания нервных корешков позвоночника;

- Радикулит;

- Искривление позвоночника;

- Формирование кифоза (горба);

- Постоянные боли в спине;

- Нарушение дыхания;

- Костную мозоль;

- Межпозвоночную грыжу;

- Инфицирование поврежденного участка;

- Воспаление и нагноение;

- Паралич конечностей.

К урологическим последствиям перелома позвоночника относят нарушение актов мочеиспускания, работы мочевыводящей системы. В некоторых случаях у пациентов наблюдается эректильная дисфункция.

Диагностика

В Юсуповской больнице при подозрении на наличие перелома позвоночника проводят комплексное обследование пациента. Оно включает следующие исследования:

- Компьютерную томографию – для детального изучения структуры всех поврежденных позвонков;

- Рентгенографию позвоночника – с целью выявления поврежденного позвонка;

- Миелографию – даёт возможность оценить общее состояние спинного мозга в районе травмы;

- Магнитно-резонансную томографию – определяет наличие повреждений мягких тканей.

После получения результатов исследований лечащий врач их анализирует и устанавливает окончательный диагноз.

Лечение и реабилитация

Восстановление после перелома позвоночника требует многих манипуляций, ответственного подхода со стороны пациента и лечащего врача. Лечение перелома позвоночника может быть консервативным или хирургическим. Консервативная терапия заключается в полном обездвиживании спины и обеспечении полного покоя пациента (лежачий режим). Консервативное лечение применяют при незначительных нетяжёлых повреждениях. При переломах второй и третьей степени, со смещением, при множественном или оскольчатом переломе требуется хирургическое вмешательство. Во время операции выполняется стабилизация позвонков, устранение осколков, которые могут повредить спинной мозг, выполняется реконструкция тканей позвоночника.

Пациента с переломом позвоночника укладывают на специальную кровать, под матрасом которой находится жесткая поверхность. Больному фиксируют позвоночник, принимают меры, чтобы при длительном пребывании на постельном режиме не развились пролежни. Лечение перелома позвоночника проводится в комплексе с лечебной физкультурой и физиотерапевтическими процедурами. Для восстановления дыхательной функции пациент под руководством инструктора ЛФК каждый день выполняет дыхательные упражнения. Для улучшения кровообращения используют специальные кровати, на которых можно приподнимать голову и конечности, постоянно изменять положение тела пациента, не навредив ему.

Длительность курса восстановительной терапии после окончания основного этапа лечения составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника у пожилых людей требует больше времени, поскольку ткани у людей старшего возраста срастаются хуже. Она включает следующие мероприятия:

- Медикаментозную блокаду;

- Иглоукалывание;

- Ношение специального корсета;

- Физиотерапию;

- Рефлексотерапию;

- Массаж;

- Лечебную физкультуру.

Корсет при компрессионном переломе грудного и других отделов позвоночника дополнительно фиксирует позвоночный столб. Он способствует стабилизации позвонков и снижению воздействия на них нагрузок. Использование корсета обязательно при компрессионном переломе позвоночника. Он может быть выполнен из гипса или современных эластичных материалов с элементами жесткости, которые обеспечивают полную иммобилизацию позвоночника. При использовании подобных фиксирующих изделий можно со временем ослаблять жесткость фиксации, что способствует постепенному восстановлению двигательной активности. Корсет после перелома позвоночника обычно носят 3-4 месяца в зависимости от тяжести перелома.

ЛФК при компрессионном переломе способствует возобновлению движений позвоночника, нормализует работу мышц. За время ношения жесткого корсета мускулатура спины практически атрофируется. Для нормализации её работы необходимо выполнять специальный комплекс упражнений.

После компрессионного перелома позвоночника ЛФК способствует:

- Укреплению мышц спины;

- Нормализации гибкости позвоночника;

- Восстановлению обменных процессов в тканях;

- Улучшению координации движений.

ЛФК при компрессионном переломе позвоночника поясничного и других отделов требует от больного самодисциплины. Упражнения при компрессионном переломе грудного и других отделов позвоночника на первом этапе восстановления будут болезненны и очень неприятны. Тем не менее, без гимнастики двигательную активность восстановить не получится. Упражнения подбираются врачом совместно с инструктором ЛФК. В начале курса реабилитации упражнения выполняются под контролем лечащего врача. Когда пациент освоит элементы гимнастики, он занимается самостоятельно. После прохождения основного курса необходимо продолжать выполнение упражнений в домашних условиях для исключения появления осложнений.

Реабилитация после операции на позвоночнике

Реабилитация после операции на позвоночнике включает не только лечебную физкультуру, массажи, занятия на тренажерах, медикаментозную терапию, но также помощь психолога, которая порой остро необходима. После травмы или операции на позвоночнике жизнь больного резко меняется, он не может заниматься прежней деятельностью, испытывает сильные боли, ограничен в движении.

Восстановление после операции на позвоночнике начинается со снятия болевого синдрома, затем с легких упражнений с последующим переходом на более высокие нагрузки. Помощь психолога позволяет привести больного к душевному равновесию, помочь поверить в себя, ускорить процесс восстановления.

Реабилитация после операции (с металлоконструкцией)

При переломе позвоночника травматологи во время операции часто устанавливают металлоконструкции. С помощью специальных металлических пластин пациенту стабилизируют нужный отдел позвоночника. Срок реабилитации зависит от области и степени поражения.

После операции специалисты клиники реабилитации делают массаж, отпускают физиотерапевтические процедуры, проводят занятия лечебной физкультурой. Пациент в течение определенного врачом времени носить специальный медицинский корсет, который помогает адаптироваться к имплантату. Выполнение всех рекомендаций врача, ежедневное выполнение специальных упражнений способствует восстановлению позвоночника, ускоряет процесс адаптации.

Реабилитация после перелома позвоночника в Москве

Качественное восстановление после травмы позвоночника выполняют в Юсуповской больнице. На базе больницы функционирует клиника реабилитации, где с пациентами работают лучшие специалисты в области восстановительной терапии. Реабилитацию компрессионного перелома позвоночника осуществляют опытные физиотерапевты, массажисты, инструкторы ЛФК.

В Юсуповской больнице реабилитация перелома позвоночника выполняется строго по индивидуальному плану, что позволяет получить наилучший результат в лечении пациента. Записаться на прием к специалистам клиники реабилитации, уточнить информацию о работе центра и другой интересующий вопрос можно по телефону Юсуповской больницы.

Источник