Препараты лечения спондилеза шейного отдела позвоночника

Деформирующий спондилез шейного отдела позвоночника — дегенеративно-дистрофическая патология. Для нее характерно постепенное изменение межпозвонковых дисков, формирование на боковых и передних поверхностях позвонков остеофитов, или костных наростов. В патологический процесс вовлекаются передние продольные связки, которые утрачивают эластичность и окостеневают. Шейный спондилез чаще выявляется у пожилых людей и стариков. Заболевание длительное время протекает бессимптомно, и только при сильном повреждении хрящевых тканей возникают его выраженные клинические признаки. В шее и затылке появляются боли, а подвижность шеи значительно ограничивается.

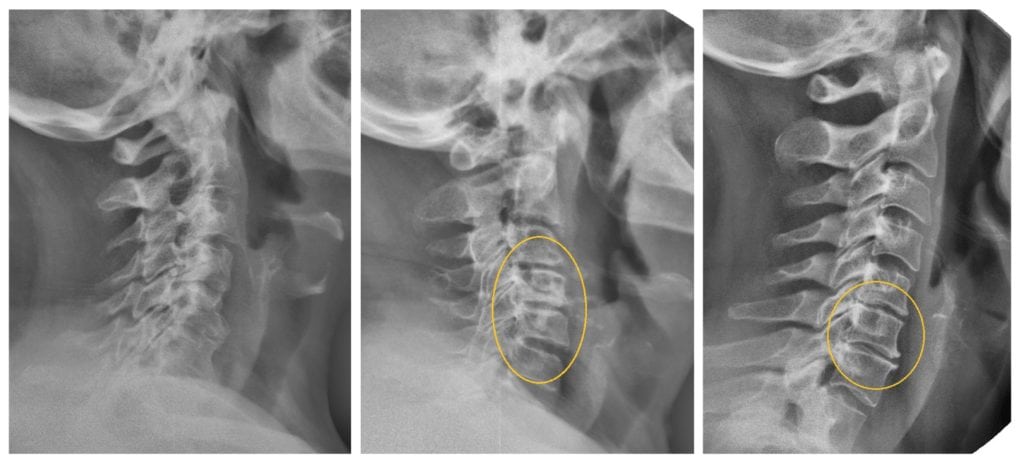

Для диагностирования деформирующего спондилеза проводится ряд инструментальных исследований — рентгенография, МРТ, КТ, электромиография, миелография. Практикуется консервативное лечение, но при развитии серьезных осложнений пациентам показано хирургическое вмешательство.

Рентген показывающий деформации.

Патогенез

Важно знать! Врачи в шоке: “Эффективное и доступное средство от ОСТЕОХОНДРОЗА существует…” Читать далее…

При проведении рентгенологического исследования для обнаружения патологий опорно-двигательного аппарата, например, остеохондроза, ревматологи предупреждают пожилых пациентов о развитии у них начальной стадии спондилеза. Его признаки хорошо просматриваются на полученных изображениях. Патология поражает более 80% людей старше 60 лет, но иногда выявляется у пациентов младше 30 лет. Несмотря на подвижность шеи, ее позвонки не защищены мощным мышечным корсетом. Во время выполнения профессиональных обязанностей или работ по дому шейный отдел позвоночника может долгое время находиться в неподвижном состоянии или принимать неестественное положение. В результате избыточным нагрузкам подвергаются практически все анатомические структуры шеи:

- межпозвонковые диски;

- мышечные волокна;

- связочный аппарат.

Деформирующий спондилез начинает развиваться при частичной утрате жесткости фиброзными кольцами. Пульпозные ядра, находящиеся под давлением, выпячиваются в сторону передних продольных связок, что становится причиной формирования участков окостенения. Чтобы обеспечить стабильность шейному отделу, на краях костных пластинок формируются патологические разрастания. Это помогает обеспечить на некоторое время функционирование позвонков, но усугубляет симптоматику. Наросты давят на соединительнотканные структуры (мышцы, связки, сухожилия), провоцируя их повреждение.

По мере старения организма шейный отдел могут поражать остеохондроз, остеоартроз. В сочетании со спондилезом происходит их взаимное усугубление, ускорение деструктивно-дегенеративных изменений. Анатомическое строение шеи серьезно нарушается. Высота межпозвонковых дисков уменьшается, подвижность ограничивается, а мелкие суставы и вовсе ее утрачивают.

Причины развития

Наиболее часто развитие патологии провоцирует естественное старение организма. Скорость процессов распада хрящевых, костных, мягких тканей начинает преобладать над скоростью их восстановления. Снижается и количество вырабатываемого коллагена, обеспечивающего эластичность связок и сухожилий. У молодых людей спондилез часто становится результатом травмирования — перелома позвонков, их длительного сдавливания. Заболевание диагностируется у пациентов с нарушениями обмена веществ, особенно тех, при которых в позвоночнике откладываются кристаллы солей кальция. Что еще может запустить патологический процесс:

- частые и сильные переохлаждения;

- изменение гормонального фона в результате заболевания или по естественным причинам;

- рецидивирующее течение хронических инфекций.

Наличие лордоза, сколиоза, нарушения осанки также могут спровоцировать развитие спондилеза. Шейная патология чаще поражает работников умственного труда. Это отличает ее от спондилезов других отделов позвоночника, возникающих из-за избыточных физических нагрузок. В группу риска входят люди, чьим рабочим инструментом является микроскоп, пишущая машинка, компьютер. Их шея большую часть дня находится в склоненном положении, что и становится причиной постепенного разрушения дисков и позвонков.

Клиническая картина

Первое клиническое проявление деформирующего спондилеза шейного отдела позвоночника — боль в задней части шеи. По мере прогрессирования патологии ее интенсивность постоянно повышается. На определенном этапе боль иррадиирует в расположенные поблизости участки тела: плечи, предплечья, верхнюю часть спины и даже кисти. При спондилезе 1 степени дискомфортные ощущения слабые, возникающие при длительном нахождении в одном положении. Постепенно выраженность болевого синдрома повышается, усиливается при наклонах, поворотах головы. Самочувствие человека улучшается только при принятии горизонтального положения. Для заболевания характерны и другие симптомы:

- объем движений ограничен, больной не способен полноценно сгибать и разгибать шею;

- усиливаются неврологические нарушения: руки немеют, становятся более холодными из-за замедления кровообращения, появляется ложное ощущение «ползающих мурашек», возникает быстрая мышечная утомляемость;

- в результате мышечных спазмов в шейном отделе повышается тонус мышц плечевого пояса;

- периодически возникает шум в ушах, а слух ухудшается.

Недостаточное кровоснабжение провоцирует клинические проявления ишемии или кислородного голодания клеток головного мозга. Человек страдает от частых головных болей, головокружений, а иногда и от эпизодических обмороков. При осмотре пациента вертебрологом или невропатологом отмечается слабая рефлекторная реакция и снижение мышечной силы.

Диагностика

После осмотра пациента, выслушивания жалоб и изучения анамнеза проводится инструментальная диагностика. Наиболее информативна рентгенография, позволяющая оценить состояние костных, мягких и хрящевых тканей. Для подтверждения диагноза может потребоваться проведение компьютерной томографии для осмотра плотных структур шейного отдела, МРТ для визуализации мягких тканей. Электромиография назначается для исследования нервной проводимости. Результаты лабораторных анализов крови и мочи позволяют оценить общее состояние здоровья пациента, выявить нарушения обмена веществ.

Если нет возможности проведения КТ и МРТ, то используется миелография. В позвоночный канал нагнетается воздух или вводится контрастное вещество, а затем делается серия рентгенологических изображений.

МРТ шейного отдела, внизу снимка виден контакт позвонков.

Основные методы терапии

Лечением деформирующего спондилеза шейного отдела позвоночника занимаются врачи узкой специализации — вертебрологи, неврологи, травматологи, ортопеды. Практикуется комплексный подход к терапии патологии. Пациентам назначаются мероприятия, позволяющие нормализовать кровообращение в шее, снизить выраженность болевого синдрома, увеличить амплитуду движений, восстановить нормальное анатомическое соотношение между структурными единицами позвоночника. Важный этап лечения — предупреждение прогрессирования спондилеза, вовлечения в деструктивный процесс здоровых позвонков и межпозвонковых дисков.

Фармакологические препараты

Для купирования болей в терапевтические схемы включаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). В лечении патологий шейного отдела хорошо зарекомендовали себя таблетированные формы нимесулида, кеторолака, диклофенака, мелоксикама, ибупрофена. После снижения интенсивности болевого синдрома назначаются НПВП в виде мазей, кремов, гелей: Фастум, Вольтарен, Индометацин, Долгит, Долобене, Артрозилен. Их наносят тонким слоем на заднюю часть шеи и слегка втирают. В терапии спондилеза используются препараты:

- миорелаксанты Мидокалм, Сирдалуд, Баклосан для перорального приема или внутримышечного введения. Расслабляют скелетную мускулатуру, устраняют болезненные спазмы и неврологические нарушения;

- комплекс витаминов группы B — Пентовит, Мильгамма, Комбилипен в инъекционных растворах или таблетках. Улучшают иннервацию в шейном отделе, повышают функциональную активность центральной и вегетативной нервных систем;

- ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции — Агапурин и все препараты с бетагистином. Улучшают кровоснабжение тканей питательными и биоактивными соединениями, нормализуют микроциркуляцию, быстро нейтрализуют симптомы вестибулярного головокружения;

- глюкокортикостероиды — Дипроспан, Кеналог, Триамцинолон, Дексаметазон, Гидрокортизон. Используются для устранения сильных болей, не снимающихся НПВП. Гормональные средства обычно применяются в виде блокад вместе с анестетиками или анальгетиками;

- хондропротекторы — Структум, Алфлутоп, Глюкозамин-Максимум, Хондроитин-Акос, Терафлекс, в том числе с ибупрофеном. Предупреждают дальнейшее поражение спондилезом позвонков. При длительном приеме накапливаются в тканях, оказывая выраженное обезболивающее, противоотечное, противовоспалительное действие.

Для ослабления симптоматики и улучшения кровообращения в терапии применяются мази, гели, бальзамы с согревающим действием. Это Випросал, Финалгон, Капсикам, Эфкамон, Апизартрон. После их нанесения на область боли ощущается приятное тепло, а скованность движений исчезает.

Физиотерапевтические процедуры

На любой стадии деформирующего спондилеза применяется электрофорез. Во время процедуры под действием электрических импульсов в глубоко расположенные ткани позвонков и межпозвонковых дисков проникают лекарственные вещества. Электрофорез проводится с растворами НПВП, анальгетиков, хондропротекторов. В лечении патологии используются и другие физиотерапевтические манипуляции:

- интерференцтерапия. Под воздействием среднечастотных импульсных токов различной периодичности ускоряется кровообращение в шейном отделе, расслабляется скелетная мускулатура;

- диадинамические токи. На позвонки воздействуют низкочастотными монополярными импульсными токами в различных комбинациях и в прерывистом режиме. Процедура помогает повысить двигательную активность шейных позвонков;

- чрезкожная электрическая нейростимуляция. Во время сеанса на рецепторы подаются электрические импульсы, поступающие в спинной мозг и ЦНС. В результате блокируются передача чувствительными нервными окончаниями болевых импульсов из пораженных тканей.

Заболевание на начальном этапе развития хорошо поддается лечению лазеротерапией, магнитотерапией, иглорефлексотерапией. При выборе подходящих для пациента физиотерапевтических мероприятий врач учитывает стадию спондилеза, степень поражения тканей.

Диадинамические токи.

Дополнительные методы лечения

Применение препаратов и проведение физиопроцедур не окажет эффекта, если пациент будет вести привычный образ жизни, ставший причиной развития деформирующего спондилеза. Врачи рекомендуют ежедневно выполнять гимнастические упражнения:

- наклонять и запрокидывать голову;

- поворачивать ее из стороны в сторону;

- склонять сначала к левому, а затем к правому плечу.

Основное правило тренировок — движения должны быть плавными, медленными, выполняться не в полную силу. Регулярные занятия помогают укрепить мышечный корсет шейного отдела, улучшить кровообращение, предупредить распространение заболевания.

Устранить симптоматику на начальном этапе лечения позволит ношение специальных бандажей-воротников ежедневно в течение 2-4 часов. Постепенно время использования приспособлений сокращается, а после укрепления мышц шеи их отменяют вовсе.

Если на протяжении 5-6 месяцев консервативные методы лечения не дали результата, проводится хирургическая операция. К такому способу терапии медики прибегают редко. Выполнение всех врачебных рекомендаций способствует улучшению самочувствия пациента, становится профилактикой развития осложнений.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах и остеохондрозе?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки – не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от ОСТЕОХОНДРОЗА существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник

Цервикальный спондилез – распространенное дегенеративное заболевание шейного отдела позвоночника. Считается, что развитие спондилеза связано с возрастными изменениями в межпозвоночных дисках. Клинически наблюдается несколько синдромов. К ним относятся: боль в шее и плече, субокципитальная и головная боль, корешковые симптомы и цервикальная спондилогенная миелопатия. По мере дегенерации диска, механические нагрузки увеличиваются и происходит образование остеофитов , которые формируются вдоль вентральной части спинального канала.

Часто при спондилезе встречаются, связанные с этим состоянием, дегенеративные изменения в фасеточных суставах, гипертрофия желтой связки и окостенение задней продольной связки. Все это может способствовать поражению чувствительных к боли структур (например, нервов, спинного мозга), что создает различные клинические синдромы. Спондилотические изменения часто наблюдаются у людей старшей возрастной группы. Тем не менее, только у небольшого процента пациентов с рентгенографическими признаками цервикального спондилеза отмечается симптоматика.

Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника обычно консервативное; наиболее часто используемые методы лечения – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), физические модальности и модификации образа жизни. Иногда проводится оперативное лечение.

Хирургическое лечение рекомендуется при шейной радикулопатии с наличием стойкой симптоматики и отсутствием эффекта от консервативного лечения.

Показания для хирургического лечения цервикальной спондилогенной миелопатии несколько противоречивы, но большинство клиницистов рекомендуют оперативную терапию при наличии умеренной и тяжелой миелопатии.

Эпидемиология

Цервикальная спондилогенная миелопатия является наиболее распространенной причиной нетравматического спастического парапареза и квадрипареза. Почти у 23,6% пациентов с нетравматическими миелопатическими симптомами, отмечалась цервикальная спондилогенная миелопатия.

Цервикальный спондилез чаще встречается у мужчин.

Результаты исследований с помощью рентгенографический данных показали, что спондилезные изменения наиболее распространены у лиц старше 40 лет. В конце концов, более 70% мужчин и женщин страдают в зрелом возрасте спондилезом, но радиографические изменения более выражены у мужчин, чем у женщин.

Причины шейного спондилеза

Кости и хрящевые ткани в шее склонны к износу, что может привести к развитию шейного спондилеза. Наиболее вероятные причины развития состояния:

- Костные шипы (остеофиты)

Эти разрастания костей являются результатом того, что организм в ответ на увеличение нагрузок пытается увеличить количество костной ткани для того, чтобы усилить позвоночник. Однако дополнительные костные образования могут оказывать давление на нервные структуры с формированием болевых проявлений.

- Дегенерация дисков

Между позвоночными костями располагаются диски, которые представляют собой толстые подушечки, которые поглощают векторы силы при подъеме тяжестей, скручивании и других действий. Материал внутри этих дисков может со временем высыхать. Это приводит к тому, что костные поверхности позвонков начинают соприкасаться при движении, что может стать источником боли. По данным клиники Мейо, процесс дегенерация ,как правило, начинается примерно в 40 лет.

- Грыжа межпозвоночного диска

В межпозвонковых дисках могут образоваться трещины, что позволяет амортизирующему материалу диска вытекать. Выбухающие диски могут оказывать компрессионное воздействие на корешки или спинной мозг с развитием определенной неврологической симптоматике (боли, нарушения чувствительности, мышечная слабость).

- Травма

Если у пациента были повреждения шеи, например, хлыстовая травма во время ДТП – это ускоряет дегенеративные процессы.

- Уплотнение связок

Плотные связки, которые соединяют позвоночные кости друг с другом, могут с течением времени стать еще более жесткими, что влияет на мобильность двигательных сегментов шеи.

- Избыточная нагрузка

Некоторые профессии или хобби связаны с повторяющимися движениями или подъемами тяжестей.

Факторы риска

Наибольшим фактором риска развития шейного спондилеза является старение. Цервикальный спондилез, как правило, связан с инволюционными изменениями в суставах шеи. Грыжа диска, дегенерация и костные разрастания (остеофиты) – все это связано с инволюционными изменениями в организме.

Другие факторы риска:

- травмы шеи

- работа, связанная с подъемом тяжестей, которая создает дополнительную нагрузку на шею

- длительное удерживание шеи в неудобном положении или повторение в течение дня одних и тех же движений шеи

- генетическая детерминированность

- курение

- избыточный вес и неактивность

Симптомы шейного спондилеза

У большинства людей с наличием спондилеза шейного отдела позвоночника могут не отмечаться значительные симптомы. Если же появляются симптомы, то они могут быть вариабельны (легкие или тяжелые), острые и хронические.

Распространенным симптомом является боль вокруг лопатки. Некоторые жалуются на боль по ходу руки и пальцев. Боль может усиливаться:

- в положении стоя

- в положение сидя

- при чихании

- при кашле

- разгибание шеи

Другим распространенным симптомом является мышечная слабость. Слабость мышц затрудняет подъем рук или захватывание предметов.

Другие распространенные симптомы включают:

- скованность, которая постепенно увеличивается

- головные боли, которые чаще всего возникают в задней части головы

- нарушения чувствительности в верхних или нижних конечностях

Симптомы, которые встречаются реже, часто включают нарушения координации движений и потерю контроля функций мочевого пузыря или кишечника. Такая симптоматика требует экстренной медицинской помощи.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если у человека внезапно появилось онемение или покалывание в плече, руках или ногах, или если пациент потерял контроль функции кишечника или мочевого пузыря, то необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее!

Если дискомфорт и боль начинают нарушать повседневную деятельность, то необходимо пройти консультацию врача-невролога. Несмотря на то, что спондилез является частью инволюционных изменений, тем не менее существуют различные методы лечения позволяющие улучшить самочувствие и уменьшить симптомы .

Диагностика

Постановка диагноза «спондилез шейного отдела позвоночника» требует дифференциальной диагностики с другими состояниями с аналогичными симптомами. Диагностика заболевания основана на данных физического осмотра , результатах визуализации и нейрофизиологических исследований .

Физический осмотр

Вначале врач выясняет наличие симптомов, их интенсивность, локализацию, историю заболевания. Затем проводится неврологическое обследование, которое включает изучение рефлексов, тестирование мышечной силы, определение сенсорного дефицита и диапазона движения в шее. Врач может провести анализ ходьбы для того, чтобы определить, насколько поврежден спинной мозг.

Если врач подозревает шейный спондилез, то для верификации диагноза он назначает визуализационные тесты и нейрофизиологические исследования.

Методы визуализации

- Рентгенографию можно использовать для визуализации костных шпор и других аномалий.

- КТ может предоставить более подробные изображения шеи.

- МРТ-сканирование, которое создает изображения с использованием радиоволн и магнитного поля, помогает врачу обнаружить компрессию нервных структур.

- Миелограмма – при этой процедуре используется введение контраста в определенные участки позвоночника. Затем используется КТ-сканирование или рентгенография для получения более подробных изображений этих областей.

- ЭМГ (ЭНМГ) используются для проверки функциональности нервных волокон, метод проверяет электрическую активность нервов и проведение импульсов до мышц.

- ЭНМГ определяет скорость и силу сигналов, которые посылает нерв. Это позволяет определить наличие и уровень повреждения нервных волокон.

Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника

Задача лечения шейного спондилеза – это снижение болевых проявлений, уменьшение риска постоянного повреждения и восстановление нормального образа жизни пациента. Нехирургические методы обычно очень эффективны и позволяют избежать хирургического вмешательства..

Методы лечения спондилеза шейного отдела позвоночника включают иммобилизацию шеи, фармакологическое лечение, модификации образа жизни и физические модальности (например, тракцию, манипуляции, упражнения).

•Иммобилизация шеи (с помощью мягкого воротника или жесткого ортеза) часто используется в качестве неоперативного метода лечения боли в области шеи и / или субокципитальных болевых синдромов, вызванных спондилезом и цервикальной радикулопатией.

По мере улучшения симптомов воротник необходимо носить только во время напряженной работы. В конце концов, можно прекратить ношение воротника.

Более жесткие ортезы и устройства могут лучше ограничивать движение шейного отдела позвоночника, но они могут уменьшить мышечный тонус и вызывать скованность шеи. Использование ежедневной программы упражнений для шеи позволяет ограничить потерю мышечного тонуса.

Фармакологическое лечение включает в себя несколько вариантов.

- НПВП являются основой фармакологического лечения. Они эффективны в снижении биологических эффектов воспаления и боли. Их использование должно контролироваться на предмет появления неблагоприятных эффектов, таких как гастропатия, почечная токсичность, гипертония, повреждения печени и кровотечения. Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), такие как целекоксиб, могут снизить риск желудочно-кишечной токсичности, но они увеличивают риск сердечнососудистых осложнений.

- Антидепрессанты. Эти медикаменты показаны при наличии хронических болевых синдромов

- Мышечные релаксанты, такие как каризопродол и циклобензаприн, также могут быть эффективны у пациентов со спазмом в мышцах шеи.

- Опиоиды – эти препараты могут назначаться пациентам с интенсивной болью. Кроме того, для пациентов пожилого возраста с наличием противопоказаний для применения НПВП опиоды могут быть разумной альтернативой , но с учетом развития зависимости ,их необходимо использовать осторожно .

- Стероиды. Использование стероидов противоречиво. У некоторых пациентов с тяжелой радикулопатией пероральный прием стероидов может быстро уменьшать боль и интенсивность симптоматики. Прием стероидов может также иметь хороший эффект у пациентов с прогрессирующей шейной спондилогенной миелопатией . Эпидуральные инъекции стероидов могут помочь пациентам с корешковыми симптомами.

- Препараты для лечений нейропатической боли. Такие препараты, как габапентин, могут быть достаточно эффективными при хронической боли, обусловленной шейным спондилезом.

•Модификации образа жизни (например, обучение механике тела, методы релаксации, осознание позы, эргономика и / или изменения на рабочем месте) могут облегчить симптомы.

Физические терапия относятся к числу самых старых методов лечения заболеваний позвоночника.

• Тракционная терапия. Механическое растяжение шеи с помощью специализированного оборудования позволяет увеличить расстояние между позвонками, уменьшить компрессию корешков и улучшить циркуляцию в эпидуральном пространстве.

•Мануальная терапия. Манипуляции, которые используются врачами мануальными терапевтами и остеопатами, были описаны еще 4000 лет назад. Этот метод остается популярным методом лечения болей в спине.

Методы варьируются и включают в себя низкоскоростные манипуляции с большой амплитудой; высокоскоростные манипуляции с малой амплитудой (например, толчки или импульсная манипуляция) и маневры.

Противопоказаниями для проведения мануальной терапии являются: переломы позвонков, дислокации, инфекции, злокачественные опухоли, спондилолистез, миелопатия, различные ревматологические и соединительно-тканевые расстройства и наличие объективных признаков компрессии нервного корешка.

•ЛФК. Упражнения, которые используются для лечения болей в шее , включают в себя изометрические упражнения для укрепления шеи, на растяжку и гибкость шеи и плеч , физические нагрузки для укрепления спины и аэробные упражнения.

Другие часто используемые методы лечения включают тепло, холод, иглоукалывание, массаж, инъекции в триггерные точки, чрескожную электрическую нервную стимуляцию и низкоинтенсивный холодный лазер. Большинство пассивных модальностей, используемых для лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника, выполняются физиотерапевтами и врачами ЛФК и наиболее эффективны в комбинации с другими методами лечения.

хирургическое>

Если имеется тяжелая симптоматика, которая резистентна к проводимым консервативным методам лечения, то может потребоваться операция. Хирургические процедуры включают удаление костных шипов (остеофитов), части костей позвонков или грыжи диска для того, чтобы ликвидировать механическое воздействие этих образований на нервные структуры.

Хирургическое лечение спондилеза шейного отдела позвоночника требуется достаточно редко . Тем не менее, врач может порекомендовать операцию , если есть сильные боли и двигательные нарушения .

Источник