Позвоночник новорожденного на рентгене

На УЗИ за месяц до родов найдена патология .Сразу после родов выполнили снимок. Интерсно ваше мнение.

Пт, 15/12/2017 – 09:56

#1

Не на сайте

Был на сайте: 1 месяц 2 недели назад

Зарегистрирован: 07.04.2016 – 17:05

Публикации: 1695

Несращение задней дужки 10 грудного?

Пт, 15/12/2017 – 10:09

#2

Не на сайте

Был на сайте: 8 часов 11 минут назад

Зарегистрирован: 24.05.2016 – 17:13

Публикации: 676

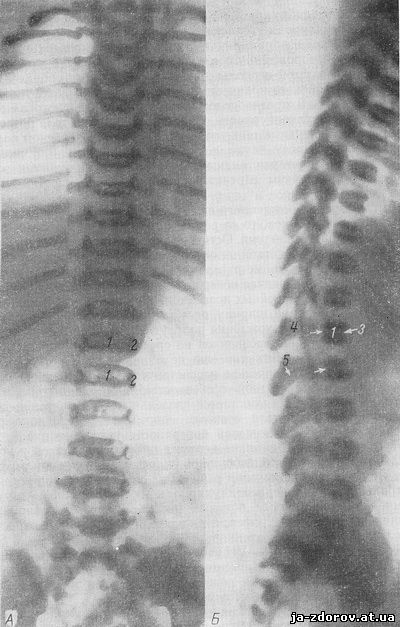

Красивая аномалия – “бабочковидный” Th10 (если мой счет верен). Позвоночники новорожденным делать еще не приходилось, довольно удачные снимки для такой задачи.

Пт, 15/12/2017 – 10:25

#3

Не на сайте

Был на сайте: 12 часов 58 минут назад

Зарегистрирован: 27.06.2013 – 22:21

Публикации: 1932

аномалия развития 11 грудного позвонка. и нет ли здесь костной дисплазии? больно плотно структура костей выглядит.

Пт, 15/12/2017 – 11:03

#4

Не на сайте

Был на сайте: 13 часов 22 минуты назад

Зарегистрирован: 01.05.2011 – 22:52

Публикации: 1070

Spina bifida anterior ( боковые полупозвонки) Th 10.

С уважением. Ильич.

Пт, 15/12/2017 – 14:49

#5

Не на сайте

Был на сайте: 9 часов 31 минут назад

Зарегистрирован: 25.11.2013 – 20:50

Публикации: 16316

“Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам”.©

Пт, 15/12/2017 – 15:25

#6

Не на сайте

Был на сайте: 18 часов 36 минут назад

Зарегистрирован: 28.09.2008 – 18:50

Публикации: 6599

Аномалия развития тела Th10, по типу бокового полупозвонка.

Сб, 16/12/2017 – 07:12

#7

Не на сайте

Был на сайте: 3 недели 14 часов назад

Зарегистрирован: 28.06.2013 – 16:23

Публикации: 4123

Тело позвонка th10 сагиттально расщеплено на две асимметричные половины, правя меньше левой. В боковой проекции клиновидно деформирован за счёт снижения высоты передних отделов. Данный позвонок является вершиной угловой кифотической деформации до …гр. Тело позвонка th9 в передне-правой половине утолщено, за счёт уменьшенной правой половины th10.

Заключение: врождённая аномалия развития 9 – 11 позвонков грудного отдела позвоночника по типу нарушения сегментации и слияния. Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника.

Увеличенный фрагмент наглядно демонстрирует форму тел позвонков 9 и 11 в сравнении с позвонками 8 и 12.

Приложения:

Сб, 16/12/2017 – 05:05

#8

Не на сайте

Был на сайте: 3 недели 14 часов назад

Зарегистрирован: 28.06.2013 – 16:23

Публикации: 4123

После детального пересмотра, th11 тоже заинтересован…

Источник

Анатомия

У новорожденного тело позвонка, дуги и суставные отростки уже окостенели. Дуги имеют три хрящевые прослойки: одна задняя на месте будущего костного спаяния полудуг между собой и две боковые на месте будущего прикрепления дуг к телу позвонка. Остистые отростки, концы поперечных и суставных отростков – хрящевые.

Костное спаяние полудуг и дуг с телом позвонка начинается позднее, примерно к концу первого года жизни. Межпозвонковый диск начинает свое развитие на 5-й неделе внутриутробной жизни из краниально расположенной части первичного сегмента.

У новорожденного высота отдельных межпозвонковых дисков равна костной части позвонка. К окончанию же периода роста она в поясничном отделе равна 1/3 высоты костного позвонка, в среднем грудном – 1/6 в верхнем и нижнем грудном – 1/5 и в шейном – 1/4.

Тело позвонка у новорожденного овальной формы и имеет на передней и задней поверхностях вдавления, обусловленные вхождением и выхождением сосудов. Позднее тело позвонка принимает форму прямоугольника с закругленными углами и небольшой вогнутостью (талией) посредине.

Общее число позвонков у зародыша больше, чем у взрослого: шейных позвонков – 7, грудных – 13, поясничных – 5, крестцовых и копчиковых – 13. Всего 38 позвонков вместо 33 или 34 у взрослого.

К моменту рождения исчезают 4 – 5 копчиковых позвонков и общее число позвонков становится таким же, как у взрослого.

Что касается физиологических изгибов позвоночника, наблюдаемых у взрослых, то, как это показали исследования многих авторов, они развиваются постепенно. У новорожденного позвоночник представляется почти прямым; лишь в грудном отделе имеется незначительный кифоз, появляющийся во время внутриутробной жизни, и небольшой лордоз в поясничной части.

Рентгеноанатомия

Задняя рентгенограмма. На задней рентгенограмме тело позвонка новорожденного имеет овальную форму с небольшим просветлением в центре. Между телами позвонков видны поперечные полосы просветления, соответствующие межпозвонковым хрящевым дискам и хрящевым гиалиновым пластинкам, за счет которых происходит рост позвонка в высоту (рис. 43). Последние занимают всю верхнюю и нижнюю поверхности тела позвонка вплоть до самых его краев; у взрослого же они находятся только над замыкающими пластинками. Краниальные и каудальные поверхности тел позвонков у новорожденного являются зонами предварительного обызвествления, а гиалиновые пластинки – эпифизами тел позвонков. В рентгеновском изображении верхние и нижние поверхности тел позвонков у новорожденного в норме одноконтурны и имеют вид одной четкой толстой несколько выпуклой линии, что обусловлено наличием избыточного количества извести в зоне предварительного обызвествления. В противоположность этому у взрослого в норме определяется двухконтурность. Окостеневшая часть тела позвонка дает на рентгенограмме тень, по высоте равную поперечной полосе просветления. Между телом позвонка и окостеневшими частями полудуг с обеих сторон видны соответственно имеющимся здесь хрящевым прослойкам вертикально направленные светлые промежутки.

Рис. 43. Рентгенограмма позвоночника.

А – задняя; Б – боковая; 1 – тело позвонка; 2 – дуга; 3 – выемки по передней и задней поверхностям позвонков; 4 – суставный отросток; 5 – поперечный отросток.

Так как у новорожденного еще отсутствует спонгиозная структура в телах позвонков, то на рентгенограмме они имеют вид однородной бесструктурной тени. Остистые отростки и верхушки поперечных и суставных отростков не определяются. Форма тел позвонков двояковыпуклая. Боковые поверхности их тел на задней рентгенограмме и передние и задние поверхности на боковой рентгенограмме одноконтурны. Тени шейных позвонков шире теней грудных позвонков, если принять за ширину расстояния между светлыми промежутками в местах отхождения полудуг от тел. В области грудных и верхних поясничных позвонков по средней линии определяются просветления, соответственно еще не окостеневшим остистым отросткам. Это физиологическое несрастание дуг в медианной плоскости является возрастной особенностью для данного периода. В редких случаях, когда остается раздельное существование двух хрящевых закладок тела позвонка, определяется срединно расположенная щель по передней поверхности тела позвонка.

Для производства снимков верхних шейных позвонков у новорожденных не требуется специальной укладки, применяемой у взрослых. При обычном положении ребенка на спине и при направлении центрального луча перпендикулярно к 1 шейному позвонку на снимке отчетливо видны боковые массы атланта, неравномерно окостеневший зуб эпистрофея, а также тела и поперечные отростки всех прочих шейных позвонков.

Тела 3 – 4 – 5 – 6 – 7 шейных позвонков имеют неправильную овальную форму; по высоте они почти в 2 раза меньше тел грудных позвонков. Длина поперечных отростков этих позвонков значительно превосходит высоту тел позвонков.

Поперечные отростки грудных позвонков имеют цилиндрическую форму; длина их около 0,5 см. Тела поясничных позвонков несколько массивнее тел грудных позвонков. Поперечные отростки у них столь же мало выражены, как и у грудных позвонков.

1 крестцовый позвонок по форме и величине имеет сходство с поясничными позвонками. Тела нижележащих крестцовых позвонков постепенно уменьшаются в размерах; вместе с поперечными отростками они образуют клиновидную фигуру крестца.

2 и 3 крестцовые позвонки поперечных отростков не имеют. Копчиковые позвонки у новорожденного еще не окостенели и на рентгенограмме не определяются.

Боковая рентгенограмма. На боковой рентгенограмме позвоночника новорожденного отчетливо видны шейные позвонки. В атланте видна тень только задней его дуги; передняя же дуга не определяется; эпистрофей расположен впереди задней дуги атланта, имеет конусовидную форму, с верхушкой, обращенной вверх.

Тела шейных позвонков имеют форму овалов с длинными поперечными отростками, косо пересекающими тени суставных отростков.

На передней поверхности тел грудных и поясничных позвонков определяются поверхностные вдавления для вхождения сосудов. На задней их поверхности видны поперечные и суставные отростки.

На боковой рентгенограмме отчетливо дифференцируются тела и боковые массы крестцовых позвонков и умеренный физиологический лордоз пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Методика и техника рентгенологического исследования позвоночника

Поводом к исследованию позвоночника у новорожденного являются главным образом врожденные аномалии развития. Рентгенограммы производятся в двух проекциях: задней и боковой, причем новорожденного обычно не развертывают. При спинномозговой грыже исследование производится в передней и боковой проекциях.

Снимки позвоночника в задней проекции следует производить при следующих технических условиях: напряжение и выдержка минимальные, фокусное расстояние 80 – 100 см. Снимки в боковой проекции производятся при тех же условиях, что и в передней или задней.

Источник

Рентгенография на сегодняшний день считается одним из самых доступных и эффективных способов диагностики множества патологий внутренних органов. Иногда возникают ситуации, когда необходимо уточнить диагноз и подобрать лечение новорожденному ребенку, и единственным информативным методом является рентген. Насколько безопасно проводить рентгенографию грудничку, и какие могут быть последствия?

Существуют определенные области медицины, где рентген является приоритетным методом диагностики

Описание метода

В основе рентгенологического исследования лежат физические свойства ионизирующего излучения проникать сквозь ткани человеческого организма, задерживаясь в них в разной степени. Более плотная костная ткань интенсивнее поглощает рентгеновские лучи, поэтому на снимке она более светлая. Мягкие ткани плохо задерживают излучение, поэтому на снимке они темного цвета.

За счет высокой проникающей способности, рентгенография выступает быстрым и эффективным способом диагностики скрытых патологических процессов. Нередко заболевание на ранней стадии протекает бессимптомно, проявляясь на поздних стадиях, когда лечение становится сложным или вовсе невозможным. Травмы, новообразования, патологии костной системы и многое другое можно выявить при помощи рентгена в короткие сроки, что особенно важно в экстренных случаях, когда на постановку диагноза и выбор метода лечения отводится мало времени.

Рентген новорожденному ребенку назначается нечасто, поскольку ионизирующее излучение крайне негативно сказывается на детском организме, провоцируя развитие неприятных последствий. Детям до 14 лет рентгенографию проводят строго по показаниям, отдавая предпочтение другим способам диагностики.

Современные аппараты для рентгенографии имеют цифровые регистраторы, за счет чего лучевая нагрузка значительно ниже.

В некоторых случаях польза от обследования в несколько раз выше вреда, полученного в ходе процедуры. В особенности это касается диагностики онкологических заболеваний.

Показания и противопоказания к обследованию

Грудному ребенку рентгенография проводится только для уточнения диагноза, в качестве профилактического осмотра назначать рентген ребенку до года недопустимо. В том случае, если имеется возможность провести обследование с помощью других, более безопасных методов (например, УЗИ), предпочтение отдают именно им.

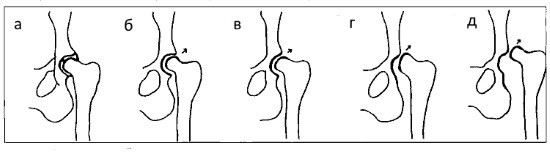

В процессе родов нередко возникают непредвиденные ситуации, при которых у ребенка возникают травмы разного характера. Именно родовые травмы являются самой частой причиной направления новорожденных детей на рентген головы и тела. Детям до года часто проводят рентген для диагностики дисплазии тазобедренного сустава – патологии, заключающейся в недоразвитии и смещении головок бедренной кости.

Тазобедренный сустав в норме (а) и при дисплазии различной степени (б-д)

Грудным детям рентген показан в нескольких случаях:

- Диагностика повреждений после травмы, в том числе после падения с высоты (с кровати, пеленального столика).

- Диагностика родовых травм.

- Подозрение на патологии опорно-двигательного аппарата – рахит, остеопороз, дисплазия тазобедренного сустава.

- Инородные предметы в дыхательных путях или в желудочно-кишечном тракте.

- Диагностика внутриутробной пневмонии, возникшей до рождения в результате инфицирования легких в утробе матери.

- Подготовка к оперативным вмешательствам, в том числе по поводу пороков сердца.

- Выявление онкологических новообразований.

- Непроходимость кишечника.

Девочкам запрещено облучать область детородных органов, мальчикам – область яичек.

Как проходит обследование?

Новорожденные дети проходят рентгеновское обследование в присутствии одного из родителей. Важно соблюдать все требования медицинского персонала для получения четких снимков с первого раза, так как проводить повторное сканирование нежелательно. Главное условие для получения хорошего информативного изображения – неподвижность. Так как грудной ребенок не в состоянии выполнять команды врача, его помещают в специальное устройство, помогающее удерживать ребенка в одном положении.

Педиатрическая система фиксации Pigg O Stat для проведения рентгенологического исследования

В том случае, если в ходе обследования планируется проводить пункцию или другие болезненные инвазивные процедуры, грудничка вводят в состояние наркоза.

Непосредственно перед сканированием ребенка раздевают, оголяя часть тела, которую необходимо обследовать. Оставшаяся одежда не должна содержать металлических украшений, замков и пуговиц, так как это повлияет на качество изображения. Участки тела, на которых не проводится сканирование, накрывают защитным свинцовым фартуком. Сама процедура не занимает много времени. Для получения снимков в некоторых случаях требуется подождать некоторое время.

Возможные последствия рентгена

Рентгеновские лучи обладают высокой проникающей способностью. Проходя через ткани человеческого организма, радиоактивные лучи меняют структуру атомов и молекул внутри клеток, следствием чего могут стать различные соматические заболевания у человека или его будущего потомства (генетические отклонения).

Снизить уровень лучевой нагрузки можно при обследовании на современных рентгеновских аппаратах, которым достаточного короткого промежутка времени для получения четких снимков. Помимо этого, существуют аппараты с цифровым регистратором, которые позволяют получить качественные снимки при минимальной лучевой нагрузке за короткое время.

УЗИ тазобедренных суставов грудничку

Опасное воздействие рентгеновских лучей возникает в случае длительного облучения. При сканировании на современных аппаратах с цифровым регистратором лучевая нагрузка снижается в несколько раз, поэтому вероятность развития негативных последствий минимальная. Альтернативным, более безопасным диагностическим методом является ультразвуковая диагностика, по возможности лучше отдать предпочтение именно ей.

Источник

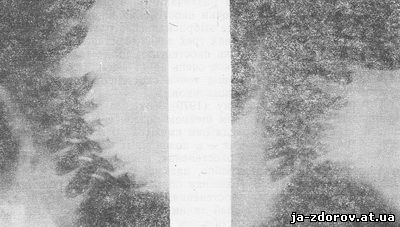

Приступая к разработке этого практически не изученного раздела клинической рентгенологии, мы в какой-то мере даже не предполагали, что у детей, оставшихся в живых после родовых повреждений, рентгеновские находки могут быть так часты и достаточно выражены. Действительность превзошла наши ожидания, и опыт работы показал, что практический врач вполне в состоянии овладеть всей этой рентгеновской симптоматикой и успешно использовать ее в повседневной работе.

В обычных случаях мы с этой целью производили рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в двух стандартных проекциях – прямой и боковой. Методика исследования позвоночника у взрослых представлена во многих руководствах, и мы остановимся здесь лишь на некоторых особенностях исследования позвоночника у наших маленьких пациентов. Следует отметить, что получение качественных рентгенограмм у новорожденных и детей младшего возраста зачастую представляет большие трудности. Как мы упоминали, все рентгеновские исследования проводятся у таких детей только по четким показаниям и с учетом требований противолучевой защиты. Количество снимков строго лимитируется.

Для рентгенографии в прямой проекции больной укладывался на спину так, чтобы голова и шея находились в одной плоскости, перпендикулярной к плоскости кассеты. Голова умеренно отводилась кзади подкладыванием под шею небольшого ватного валика. Для фиксации головы маленьких пациентов приходилось прибегать к помощи санитарки или матери, так как общепринятые фиксаторы нередко пугают маленьких детей. Расстояние от рентгеновской трубки до пленки во всех случаях было одним и тем же – 80 см. Снимки производились при очень коротких экспозициях, с центрацией на уровне средних шейных позвонков. Режим генерирования лучей и экспозиция выбирались индивидуально в зависимости от возраста ребенка.

На рентгенограмме (рис. 28) шейного отдела позвоночника в прямой проекции обычно выявляются позвонки ниже третьего: верхние два позвонка закрыты тенью нижней челюсти и основанием черепа. В таких случаях для исследования первого и второго позвонков применяли рентгенографию через открытый рот (рис. 29). У маленьких детей, в возрасте до 1,5 – 2 лет, эта методика трудно выполнима и поэтому целесообразно делать снимок в затылочном положении исследуемого при более «жестком» излучении трубки; на таких рентгенограммах тень нижней челюсти как бы «пробивалась» и не мешала рассмотреть два первых позвонка. Некоторые рентгенологи предлагают во время снимка производить движения нижней челюсти, но мы этим приемом у детей не пользовались.

Рис. 28. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Б., 6 мес., в прямой проекции.

Рис. 29. Рентгенограмма двух верхних шейных позвонков ребенка К., 11 мес., через открытый рот.

Рис. 30. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка К., 5 мес., в боковой проекции.

Основное требование при производстве бокового снимка – срединно-сагиттальная плоскость головы и шеи должна быть строго параллельна плоскости кассеты. Для этого приходится подкладывать под голову ватный валик, равный высоте плеча. Наибольшую сложность представляет фиксация исследуемого в этом положении. Центральный рентгеновский луч, так же как и при производстве прямого снимка, направляется на уровень третьего-четвертого позвонков. На боковой рентгенограмме обычно хорошо прослеживаются все шейные позвонки (рис. 30).

Учитывая сложность укладки маленьких пациентов, мы пользовались для получения боковых снимков и латероположением, т. е. больной остается на спине, пучок рентгеновских лучей направляется в горизонтальной плоскости, параллельно столу. Трудность заключается в том, что на рентгеновских аппаратах нет приспособлений для фиксации кассеты в вертикальном положении. Поэтому мы вынуждены были сконструировать вертикальный кассетодержатель для снимков позвоночника в боковой проекции в латероположении.

При этих условиях получение рентгенограмм у новорожденных значительно облегчается. Нам иногда удавалось производить снимок во время сна ребенка, что позволяет выполнить исследование в спокойной обстановке и гарантирует получение качественных рентгенограмм. Приходится учитывать и особенности маленьких пациентов – нередко состояние больного и наличие родовой травмы ограничивали возможности изменений положения пациента.

При исследовании детей с натальными травмами и их последствиями мы столкнулись с трудностями и другого рода: обычная методика рентгенографии в двух стандартных проекциях не всегда решала диагностические задачи. Особенно большие сложности наблюдались при описании снимков у детей первого года жизни, так как позвонки у них представлены отдельными ядрами окостенения тел, дуг и отростков.

По боковым рентгенограммам шейного отдела позвоночника, произведенным в горизонтальном положении, трудно судить о состоянии позвоночника, особенно для изучения функции сочленений. Поэтому во всех случаях, когда позволяли возраст и состояние больного, мы рентгенографировали позвоночник в вертикальном положении пациента, стоя или сидя. Практически вертикальные боковые снимки удавалось получить даже у очень маленьких детей. Выполнение снимков в вертикальном положении дает и еще одно преимущество. Так, нередко возникает подозрение о сочетанном поражении головного и спинного мозга и приходится рентгенографировать не только позвоночник, но и череп. В таких случаях на одной пленке удается получить изображение и черепа, и шейного отдела позвоночника (рис. 31), что позволяет сокращать количество снимков и снижать лучевую нагрузку. Качество снимков, сделанных при вертикальном положении больного, намного лучше.

Рис. 31. Рентгенограмма черепа и шейного отдела позвоночника в положении умеренного разгибания (функциональное исследование) больной М., 3 лет.

Для правильной интерпретации рентгенограмм у детей с родовыми травмами большое значение имеет анатоморентгенологическая оценка состояния шейного отдела позвоночника в так называемых функциональных положениях с учетом возрастной нормы.

О ценности функционального рентгенологического исследования в положении сгибания и разгибания у взрослых имеется значительная литература (И. Л. Тагер, И. С. Мазо, 1965, 1970; Р. К. Бурлаченко, 1966; Л. Д. Линденбратен, Н. Б. Пудова, 1969; Zeitler, Markuskе, 1962; Markuskе, 1971). Указаний о функциональном исследовании шейного отдела позвоночника у детей раннего возраста при натальных травмах в литературе нет.

При изучении этого вопроса важно учитывать, что в положении максимального сгибания шейный лордоз у детей старше 1 года исправляется и иногда переходит в кифоз. Шейный лордоз у детей до 1 года выражен слабо. Тело каждого вышележащего позвонка несколько наклоняется и смещается вперед относительно тела нижележащего позвонка. Взаимосочленяющиеся суставные отростки сдвигаются до половины длины суставных фасеток. Дуги и остистые отростки веерообразно расходятся, отдаляясь друг от друга на расстояние, допускаемое натянутыми желтыми и межостистыми связками (Д. Надь) (рис. 32). В положении максимального разгибания шейный лордоз достигает своей наибольшей величины. Тело каждого вышележащего позвонка несколько отодвигается кзади относительно нижележащего, а взаимосочленяющиеся суставные отростки надвигаются друг на друга (рис. 32, б).

Рис. 32. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника больной Р., 3,5 лет, в положение сгибания (а) и в положении разгибания (б).

Наиболее ценным оказалось рентгенофункциональное исследование шейного отдела позвоночника у детей с натальными травмами спинного мозга для изучения срединного атланто-осевого сустава. Следует отметить, что мы прибегали к рентгено-функциональному исследованию шейного отдела позвоночника только в неясных случаях при необходимости уточнить диагноз и выяснить возможности сгибания и разгибания шеи.

Источник