Позвоночник человека и его изгибы и отделы

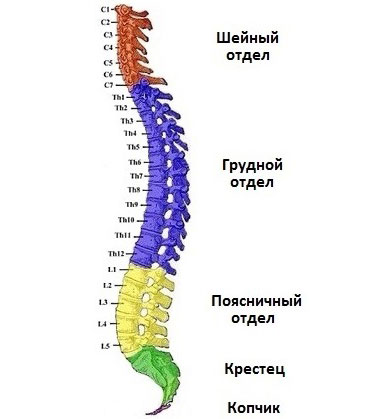

Позвоночный столб состоит из 33-34 позвонков. Имеет 5 отделов и 4 изгиба.

Отделы: шейный (7), грудной (12), поясничный (5), крестцовый (5), копчиковой (4-5)

Изгибы шейный и поясничный, изгиб вперёд – лордоз, грудной и крестцовый, изгиб назад – кифоз.

Сколиоз – изгиб в сторону – патология.

Позвонок – это структурная единица позвоночного столба (тело, дуга, на ней 7 отростков 3 парных и 1 непарный, позвоночные вырезки, позвоночный канал, межпозвоночное отверстие)

Особенности шейных позвонков: 1 позвонок (атлант) – тело, 2 дуги, 2 латеральные массы, суставные сумки.

2 позвонок (осевой) – зуб, где находится, что вокруг него происходит.

Для всех шейных позвонков, кроме 7 характерно раздвоение остистого отростка, в поперечных отростках имеются отверстия, через которые проходят позвоночные артерии и вены; остистый отросток 7 позвонка самый длинный.

Особенности грудных позвонков. Остистый отросток смотрит книзу и назад, на теле позвонков и поперечных отростков имеются суставные поверхности, для соединения с рёбрами.

Особенности поясничных позвонков. Характеризуются более пассивным бобовидным телом, остистый отросток направлен назад и почти горизонтально.

Особенности крестцовых позвонков. Срастаясь, образуют крестец. Выступающая кпереди часть основания крестца у места соединения его с телом пятого поясничного позвонка называется мысом.

Копчик. Это 4-5 сросшихся недоразвитых позвонков.

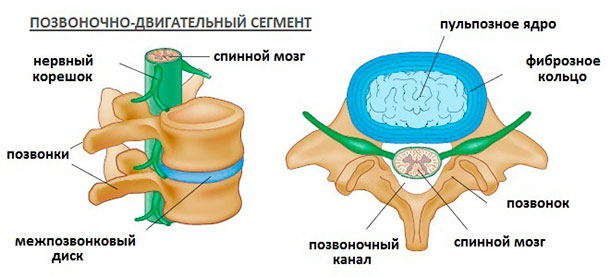

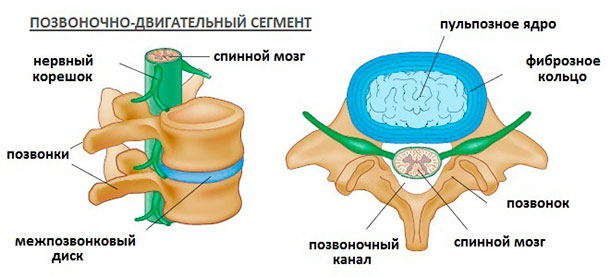

Соединение позвонков. Тела позвонков соединяются между собой при помощи хрящевых межпозвоночных дисков. Каждый диск состоит из фиброзного кольца и находящегося в середине студенистого ядра.

Толщина межпозвоночных дисков различна в каждом отделе и наиболее выражена в поясничном. Позвонки соединяются между собой связками и мыщцами. Выйная связка – это хорошо выраженная надостистая связка шейного отдела.

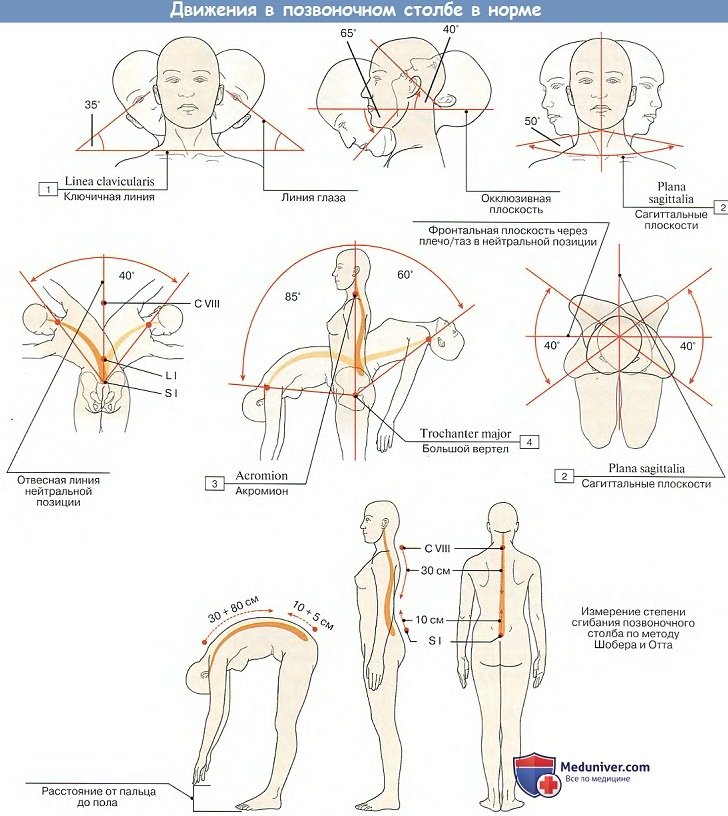

Движение между двумя соседними позвонками незначительно, однако движение в целом происходит вокруг 3х осей: сгибание-разгибание (вокруг фронтальной), наклоны вправо-влево (сагиттальная ось), вращение (вертикальная ось)

Наибольшая подвижность в шейном и поясничных отделах.

Большие полушария мозга. Доли полушарий. Борозды и извилины. Белое вещество и ядра полушарий. Кора головного мозга, ее микроскопическое строение. Локализация функций в коре больших полушарий. Условные и безусловные рефлексы.

В головном мозге различают: конечный мозг (большие полушария – наиболее новую в эволюционном развитии часть) и ствол с мозжечком. Большой мозг(cerebrum) состоит из двух полушарий – левого и правого, разделенных продольной щелью, в глубине которой лежит пластинка белого вещества, состоящая из волокон, соединяющих два полушария, – мозолистое тело. Масса полушарий оставляет 70% от общей массы головного мозга.

На каждом полушарии различают три поверхности: верхнелатеральную – выпуклую, медиальную – плоскую и нижнюю – неровную, лежащую на основании черепа.

Наиболее выступающие кпереди и кзади участки полушария получили название полюсов: лобный полюс, затылочный полюс и височный полюс.

Поверхности полушарий неровные, они имеют борозды и извилины. Извилины представляют собой валики (возвышения) мозгового вещества, а борозды – углубления между ними. Наличие борозд увеличивает поверхность коры полушарий большого мозга без увеличения его объема. Величина и форма борозд и извилин подвержены значительным индивидуальным колебаниям. Однако существует несколько постоянных борозд, которые ясно выражены у всех и раньше других появляются в процессе развития у зародыша. Ими пользуются для разделения полушарий на большие участки, называемые долями. Каждое полушарие делят на 5 долей: лобную, теменную, затылочную, височную и скрытую долю или островок, расположенный в глубине боковой борозды. Каждое полушарие образовано серым и белым веществом. Сплошной слой серого вещества на поверхности полушарий называется корой большого мозга. Толщина этого слоя от 1,5 до 5 мм. Площадь коры около 0,2 – 0,25 м2 и содержит от 14 до 17 млрд. нейронов, большая часть которых (90%) сгруппирована в шесть слоев и образует высший интегративный отдел соматической нервной системы. Из этих шести слоев нейронов нижние (V и VI слои) являются преимущественно началом эфферентных путей; в частности V слой состоит из гигантских пирамидных клеток Беца, дендриты которых достигают поверхностных слоев, а самые длинные аксоны образуют пирамидный тракт, достигающий спинного мозга, аксоны же клеток VI слоя образуют кортикоталамические пути. В первом и четвертом слоях происходит восприятие и обработка поступившей в кору информации. Второй и третий слои обеспечивают кортико-кортикальные ассоциативные связи. Локализация функций в коре больших полушарий. Роль отдельных участков коры большого мозга впервые была изучена в 1870 году немецкими исследователями Г.Фричем и Е.Гитцигом. Опытным путем они показали, что разные участки коры ведают определенными функциями. Было создано учение о локализации функций в коре большого мозга. Для изучения функций в коре больших полушарий головного мозга применяются различные методы: частичное удаление коры, электрическое и химическое раздражение, запись биотоков мозга и метод условных рефлексов.

В зависимости от функциональных особенностей в коре выделяют моторные (двигательные), сенсорные (чувствительные) и ассоциативные зоны, осуществляющие связи между различными зонами коры.

Двигательная зона коры находится в предцентральной извилине. Размеры проекционных зон различных частей тела зависит не от их действительной величины, а от функционального значения. Так, зоны кисти в коре полушарий большого мозга значительно больше, чем зоны туловища и нижней конечности, вместе взятые. Двигательные области каждого из полушарий, весьма специализированные у человека, связаны со скелетными мышцами противоположной стороны тела. Если мышцы конечностей изолированно связаны с одним из полушарий, то мышцы туловища, гортани и глотки – с двигательными областями обоих полушарий. В пятом слое коры двигательной зоны обнаружены гигантские пирамидные клетки, отростки которых спускаются к двигательным нейронам среднего, продолговатого и спинного мозга, иннервирующим скелетную мускулатуру.

Сенсорные зоны коры.

· Зона кожной чувствительности (тактильной, болевой, температурной) представлена в задней постцентральной извилине теменной доли.

· Зрительная зона (проекция сетчатой оболочки глаза) расположена в затылочных долях коры большого мозга обоих полушарий.

· Слуховая область (от рецепторов улитки внутреннего уха) локализуется в височных долях коры большого мозга.

· Вкусовая область (вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта) расположена в лимбической системе.

· Обонятельная область (от обонятельных рецепторов слизистой оболочки носа) располагается в лимбической системе.

Зоны речи. В коре имеется несколько зон, ведающих функцией речи.

· Моторные центры речи (центр П.Брока) находится в лобной доле левого полушария – у «правшей», а в лобной доле правого полушария – у «левшей».

· Сенсорный центр речи (центр К.Вернике) расположен в височной доле.

· Зоны, обеспечивающие восприятие письменной (зрительной) речи, имеются в затылочной доле и угловой извилине теменной доли.

Ассоциативные зоны коры.

Проекционные зоны коры занимают в мозге человека небольшую долю всей поверхности коры. Остальная поверхность занята так называемыми ассоциативными зонами. Нейроны этих областей не связаны ни с органами чувств, ни с мышцами, они осуществляют связь между различными областями коры, интегрируя, объединяя все притекающие в кору импульсы в целостные акты научения (чтение, речи, письмо), логического мышления, памяти и обеспечивая возможность целесообразной реакции поведения.

Долгое время считалось, что левое полушарие (у «левшей») является доминантным, а правое – подчиненным. К настоящему времени имеются данные о функциональной асимметрии полушарий, под которой понимают такое неравенство, при котором в отношении одних функций главным является левое, а в отношении других – правое полушарие. Установлено, что левое полушарие ответственно за речевые функции, логическое и математическое мышление, за формирование положительных эмоций. Правое полушарие отвечает за формирование музыкальных, художественных и других способностей, отрицательных эмоций (печаль, страх и т.д.).

Базальные ядра представляют собой скопление серого вещества внутри полушарий. К ним относится полосатое тело, состоящее из хвостатого и чечевицеобразного ядер. Они являются подкорковыми двигательными центрами.

Белое вещество полушарий занимает пространство между корой и базальными ядрами. Оно состоит из большого количества нервных волокон, идущих в разных направлениях. Выделяют три системы волокон полушарий:

ассоциационные (сочетательные), соединяют части одного и того же полушария;

комиссуральные (спаечные) соединяют части правого и левого порлушарий, к которым относятся в полушариях мозолистое тело;

проекционные волокна, или проводящие пути, соединяющие полушария с лежащими ниже отделами головного мозга и спинным мозгом.

Лимбическая система.

В основании мозга и на внутренней поверхности больших полушарий (поясная извилина, гиппокамп, миндалевидное тело, область перегородки) располагаются образования, составляющие лимбическую систему.

Они участвуют в поддержании постоянства внутренней среды организма, регуляции вегетативных функций и формирования эмоций и мотиваций. Эту систему иначе называют «висцеральным мозгом», так как эта часть конечного мозга может рассматриваться как корковое представительство интерорецепторов. Сюда поступает информация от внутренних органов. При раздражении желудка, мочевого пузыря в лимбической коре возникают вызванные ответы.

Лимбическая система имеет широкие связи со всеми областями головного мозга, ретикулярной формацией и подбугорьем. Она обеспечивает высший корковый контроль всех вегетативных функций (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, обмена веществ и энергии).

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2021 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-04-20

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

Позвоночник является важной конструкцией в теле человека, выполняющей роль каркаса, благодаря которому человек может совершать различные движения – наклоняться, ходить, сидеть, стоять, поворачиваться. Амортизирующую функцию позвоночнику помогает выполнять его S-образная форма. И еще он защищает внутренние органы от излишних нагрузок и повреждений. Как устроен позвоночник человека, и какая принята у медицинских специалистов нумерация позвонков и межпозвонковых дисков, расскажем далее.

Основные составляющие позвоночника

Позвоночный столб представляет собой сложную систему. Он состоит из 32-34 позвонков и 23 межпозвонковых дисков. Позвонки идут последовательно, соединяясь друг с другом связками. Между соседними позвонками располагается хрящевая прокладка, имеющая форму диска, также соединяющая каждую пару соседних позвонков. Эту прокладку называют межпозвоночным или межпозвонковым диском.

В центре каждого позвонка есть отверстие. Так как позвонки соединяясь между собой, образуют позвоночный столб, отверстия, располагаясь друг над другом, создают своеобразный сосуд для спинного мозга, состоящего из нервных волокон и клеток.

Отделы позвоночного столба у человека

Позвоночный столб состоит из пяти отделов. Как расположены отделы позвоночника, видно на рисунке.

Шейный (цервикальный) отдел

Включает в себя семь позвонков. Своей формой он напоминает букву «С» с выпуклым вперед изгибом, который называется шейным лордозом. Подобного рода лордоз есть и в поясничном отделе.

Каждый позвонок имеет свое название. В шейном отделе им присвоены имена С1-С7 по первой букве латинского названия этого отдела.

Особого внимания заслуживают позвонки С1 и С2 – атлант и эпистрофей (или аксис) соответственно. Их особенность – в отличном от других позвонков строении. Атлант представляет собой две дужки, соединенные боковыми утолщениями кости. Он вращается вокруг зубовидного отростка, расположенного в передней части эпистрофея. Благодаря этому человек может совершать различные движения головой.

Грудной (торакальный) отдел

Самый малоподвижный из отделов позвоночника. Он состоит из 12 позвонков, которым присвоены номера от Т1 до Т12. Иногда их обозначают буквами Th или D.

Позвонки грудного отдела расположены в форме буквы С, выпуклой назад. Такой физиологический изгиб позвоночника носит название «кифоз».

Этот отдел позвоночника участвует в формировании задней стенки грудной клетки. К поперечным отросткам позвонков грудного отдела с помощью суставов крепятся ребра, а в передней части они присоединяются к грудине, образуя жесткий каркас.

Поясничный отдел

Имеет небольшой изгиб вперед. Выполняет соединительную функцию между грудным отделом и крестцом. Позвонки этого отдела самые крупные, поскольку они испытывают большие нагрузки из-за давления, оказываемого верхней частью тела.

В норме поясничный отдел состоит из 5 позвонков. Этим позвонкам присвоены имена L1-L5.

- Но существуют два вида аномального развития поясничного отдела:

- Явление, когда первый крестцовый позвонок отделяется от крестца и принимает форму поясничного позвонка, называется люмбализация. В этом случае в поясничном отделе насчитывается 6 позвонков.

- Встречается и такая аномалия, как сакрализация, когда пятый поясничный позвонок уподобляется по форме первому крестцовому и частично или полностью срастается с крестцом, при этом в поясничном отделе остается только четыре позвонка. В такой ситуации страдает подвижность позвоночника в поясничной области, а на позвонки, межпозвоночные диски и суставы ложатся повышенные нагрузки, что способствует их скорейшему износу.

Крестцовый отдел (крестец)

Опора верхней части позвоночника. Состоит из 5 сросшихся позвонков S1-S5, имеющих одно общее название – крестец. Крестец неподвижен, тела его позвонков более выражены по сравнению с остальными, а отростки – менее. Мощность и размеры позвонков уменьшается от первого к пятому.

Форма крестцового отдела похожа на треугольник. Расположенный в основании позвоночника, крестец, подобно клину, соединяет его с костями таза.

Копчиковый отдел (копчик)

Сросшаяся кость из 4-5 позвонков (Со1-Со5). Особенность позвонков копчика в том, что они не имеют боковых отростков. В женском скелете позвонки отличаются некоторой подвижностью, что облегчает процесс деторождения.

Форма копчика напоминает пирамиду, повернутую основание вверх. По сути, копчик – это остаток исчезнувшего в процессе эволюции хвоста.

Строение позвоночника человека, нумерация дисков, позвонков, ПДС

Межпозвоночные диски

Диски состоят из фиброзного кольца и студенистого ядра. От костной ткани тел позвонков межпозвоночные диски отделены тонким гиалиновым хрящом. Вместе со связками межпозвонковые диски связывают позвоночник в единое целое. В совокупности они составляют 1/4 высоты всего позвоночного столба.

Основные их функции – опорная и амортизирующая. При движениях позвоночника диски под давлением позвонков меняют свою форму, позволяя позвонкам безопасно сближаться или отдаляться друг от друга. Так межпозвонковые диски гасят толчки и сотрясения, приходящиеся не только на позвоночник, но и на спинной, и головной мозг.

Высота межпозвоночных дисков – 7-10 мм

при среднем диаметре 4 см.

- Значение высоты колеблется в зависимости от места расположения диска:

- в шейном отдела она достигает 5-6 мм,

- в грудном – 3-5 мм,

- а в поясничном – 10 мм.

Как уже говорилось в начале, в организме насчитывается 23 межпозвоночных диска. Они соединяют между собой каждый позвонок, кроме первых двух шейного отдела (атланта и эпистрофея), сросшихся позвонков крестцового отдела и копчика.

Это значит, что первый позвоночный диск находится между вторым и третьим шейным позвонками, а последний – между пятым поясничным и первым крестцовым.

Позвоночно-двигательные сегменты

Поскольку болезни в позвоночнике способны поражать не только костные структуры – позвонки, но и межпозвоночные диски, сосуды, связки, нервные корешки, отходящие от спинного мозга через межпозвозвонковые (фораминальные) отверстия, околопозвоночные мышцы, у специалистов и пациентов появилась необходимость для четкого описания локализации патологии спинномозговых структур ввести такое понятие как позвоночно-двигательный сегмент (ПДС).

Позвоночно-двигательный сегмент включает в себя 2 смежных позвонка и 1 межпозвоночный диск, расположенный между ними.

- Наш позвоночный столб состоит из 24 позвоночно-двигательных сегментов:

- 7 шейных;

- 12 грудных;

- 5 поясничных.

Как происходит нумерация?

Нумерация позвоночно-двигательных сегментов и, соответственно, входящих в них межпозвонковых дисков, начинается с самой верхней точки шейного отдела и заканчивается на границе перехода поясничного отдела в крестцовый.

Обозначение позвоночно-двигательных сегментов формируется из названий смежных позвонков, составляющих данный сегмент. Сначала указывается верхний позвонок, затем через дефис пишется номер нижнего позвонка.

- Так, например:

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий первый и второй позвонок шейного отдела обозначается как C1-C2,

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий третий и четвертый грудные позвонки, обозначается как T3-T4 (Th3-Th4 или D3-D4),

- самый нижний позвоночно-двигательный сегмент, включающий пятый поясничный и первый крестцовый позвонки, обозначается как L5-S1.

Таким образом, чтобы обозначить локализацию патологического процесса, развивающегося в позвоночнике, будь то остеохондроз, либо его осложнения – протрузия или грыжа позвоночного диска, врачи используют нумерацию, принятую для ПДС. Это имеет большое значение как для практикующих специалистов: вертебрологов, неврологов, травматологов и мануальных терапевтов, так и для их пациентов.

Если при описании снимка, полученного при диагностическом исследовании поясничного отдела позвоночника с помощью магнитно-резонансной томографии, врач указывает «межпозвонковая грыжа L4-L5», следует понимать, что обнаружена грыжа диска, находящегося между четверым и пятым поясничными позвонками.

Источник

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

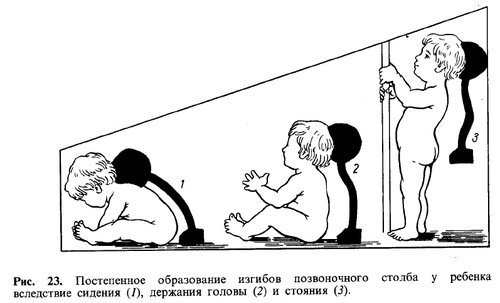

Позвоночный столб как целоеПозвоночный столб, будучи вертикальным, не является, однако, прямым, образуя изгибы в сагиттальной плоскости. Изгибы эти в грудной части и в крестце направлены выпуклостью назад, а в шейном и поясничном отделах – вперед. Изгибы, выпуклые назад, носят название кифозов, kyphosis, а изгибы, направленные выпуклостью кпереди, называют лордозами, lordosis. У новорожденного позвоночный столб почти прямой, изгибы его едва намечены (рис. 23). Когда ребенок начинает держать голову, то в области шеи образуется изгиб, голова, находящаяся в большей своей части впереди позвоночного столба, стремится опуститься вниз, поэтому для удержания ее в поднятом положении позвоночный столб изгибается вперед, чему способствуют повторные попытки ребенка поднять голову и удержать ее в таком положении сокращением задних мышц головы. В результате образуется шейный лордоз. Затем при сидении усиливается грудной кифоз, а когда ребенок научается стоять и ходить, образуется главный изгиб – поясничный лордоз. При образовании последнего происходит наклонение таза, с которым связаны ноги; позвоночный столб, чтобы остаться в вертикальном положении, должен изогнуться в поясничном отделе, благодаря чему центр тяжести переносится кзади от оси тазобедренного сустава и этим предупреждается запрокидывание туловища кпереди. Появление двух лордозов обусловливает развитие двух кифозов (грудного и крестцово-копчикового), что связано с поддержанием равновесия при вертикальном положении тела, отличающим человека от животного. Изогнутый таким образом позвоночный столб благодаря своей эластичности выдерживает нагрузку тяжести головы, верхних конечностей и туловища с пружинящим противодействием. При увеличении нагрузки изгибы позвоночного столба усиливаются, при обратных условиях они становятся меньше. Изгибы позвоночного столба имеют то значение, что они смягчают толчки и сотрясения вдоль позвоночного столба, происходящие при прыжках и даже при простой ходьбе; сила толчка уходит на усиление кривизны изгибов, не достигая в полной мере черепа и находящегося в нем мозга. Кроме указанных изгибов в сагиттальной плоскости, в грудной части позвоночного столба бывает заметен более слабо выраженный изгиб во фронтальной плоскости, выпуклостью обыкновенно направленный вправо (в более редких случаях – влево).

Этому боковому искривлению позвоночного столба, называемому сколиозом, skoliosis, давались различные объяснения. Так, у школьников в результате длительного неподвижного сидения при неправильной косой посадке, в особенности при писании, может развиться сильно выраженное боковое искривление позвоночного столба – школьный сколиоз. Некоторые профессии, связанные с привычным искривлением туловища во время работы, также могут привести к резкому сколиозу. Для предупреждения сколиоза необходима рациональная гимнастика. В старости позвоночный столб теряет свои изгибы; благодаря уменьшению толщины межпозвоночных дисков и самих позвонков и вследствие потери эластичности позвоночный столб сгибается кпереди, образуя один большой грудной изгиб (старческий горб), причем длина позвоночного столба значительно уменьшается. Движение позвоночного столбаПри помощи межпозвоночных дисков и связок позвоночный столб образует гибкий и эластичный вертикальный столб, в котором две эластичные системы противодействуют друг другу: хрящи мешают сблизить позвонки, а связки – отдалить их друг от друга. Благодаря большому количеству сегментов, из которых состоит позвоночный столб, мелкие движения между отдельными позвонками, суммируясь, дают для всего позвоночного столба довольно значительную подвижность. Наиболее подвижными являются шейная и верхнепоясничная части позвоночного столба, а наименее подвижной – грудная часть вследствие ее соединения с ребрами. Крестец совершенно неподвижен. В позвоночном столбе возможны следующие движения: Кроме того, возможны круговое движение, а также удлинение и укорочение позвоночного столба за счет увеличения или сглаживания его изгибов при сокращении или расслаблении соответствующей мускулатуры (пружинящие движения).

– Вернуться в раздел “остеология и артрология – анатомия костей и суставов” |

Источник