Повреждение позвоночника при сочетанной травме

Травма позвоночника – это травматическое повреждение структур, образующих позвоночный столб (костей, связок, спинного мозга). Возникает вследствие падений с высоты, автодорожных, промышленных и природных катастроф. Проявления зависят от особенностей травмы, наиболее типичными симптомами являются боль и ограничение движений. При повреждении спинного мозга или нервных корешков выявляется неврологическая симптоматика. Диагноз уточняют, используя рентгенографию, МРТ, КТ и другие исследования. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Травма позвоночника – распространенное повреждение, составляющее 2-12% от общего количества травм опорно-двигательного аппарата. В молодом и среднем возрасте чаще страдают мужчины, в пожилом – женщины. У детей травмы позвоночника выявляются реже, чем у взрослых. Обычно причиной становится интенсивное травматическое воздействие, однако у пожилых людей повреждения позвоночника могут возникать даже при незначительной травме (например, при обычном падении дома или на улице).

Последствия зависят от особенностей травмы позвоночника. Значительную долю повреждений составляют тяжелые поражения. По статистике, около 50% от общего числа травм заканчивается выходом на инвалидность. При повреждениях спинного мозга прогноз еще более неблагоприятный – инвалидами становятся от 80 до 95% больных, примерно в 30% случаев наблюдается летальный исход. Лечение травм позвоночника осуществляют травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги.

Травма позвоночника

Причины

В большинстве случаев травмы позвоночника возникают в результате интенсивных воздействий: автодорожных происшествий, падений с высоты, обрушений (например, обвалов перекрытий здания при землетрясениях, завалов в шахтах). Исключение – повреждения, которые появляются на фоне предшествующих патологических изменений позвоночника, например, остеопороза, первичной опухоли или метастазов. В подобных случаях травма позвоночника нередко образуется вследствие обычного падения, удара или даже неловкого поворота в постели.

Как правило, тип травмы позвоночника можно предсказать по характеру воздействия. Так, при дорожно-транспортных происшествиях у водителя и пассажиров нередко выявляется хлыстовая травма – повреждение шейного отдела позвоночника, обусловленное резким сгибанием или разгибанием шеи во время экстренного торможения или удара в автомобиль сзади. Кроме того, шейный отдел позвоночника страдает при травме ныряльщика – прыжке в воду вниз головой в недостаточно глубоком месте. При падении с высоты часто наблюдается сочетанная травма: перелом нижнегрудного отдела позвоночника, перелом таза и перелом пяточных костей.

Патанатомия

Позвоночный столб состоит из 31-34 позвонков. При этом 24 позвонка соединяются между собой с помощью подвижных сочленений, а остальные срастаются и образуют две кости: крестец и копчик. Каждый позвонок образован лежащим впереди массивным телом и расположенной сзади дугой. Дуги позвонков являются вместилищем для спинного мозга. У каждого позвонка, кроме I и II шейного, есть семь отростков: один остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных.

Между телами позвонков расположены эластичные межпозвонковые диски, а верхние и нижние суставные отростки соседних позвонков соединены при помощи суставов. Кроме того, позвоночный столб укреплен связками: задней, передней, надостистыми, межостистыми и междужковыми (желтыми). Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание стабильности и подвижности, а межпозвонковые диски амортизируют нагрузки на позвоночник. I и II шейные позвонки имеют вид колец. Второй позвонок снабжен зубовидным отростком – своеобразной осью, на которой голова вместе с первым позвонком вращается относительно туловища.

Внутри дужек позвонков находится спинной мозг, покрытый тремя оболочками: мягкой, твердой и паутинообразной. В верхнепоясничном отделе спинной мозг сужается и заканчивается терминальной нитью, окруженной пучком корешков спинномозговых нервов (конским хвостом). Кровоснабжение спинного мозга осуществляется передней и двумя задними спинномозговыми артериями. Установлено, что мелкие ветви этих артерий распределяются неравномерно (одни участки имеют богатую коллатеральную сеть, образованную несколькими ветвями артерии, другие снабжаются кровью из одной ветви), поэтому причиной повреждения некоторых участков спинного мозга могут стать не только прямые разрушительные воздействия, но и нарушения местного кровообращения вследствие разрыва или сдавления артерии небольшого диаметра.

Классификация

В зависимости от наличия или отсутствия ранения травмы позвоночника делят на закрытые и открытые. С учетом уровня повреждения выделяют травмы поясничного, грудного и шейного отдела. С учетом характера повреждения различают:

- Ушибы позвоночника.

- Дисторсии (разрывы или надрывы суставных сумок и связок без смещения позвонков).

- Переломы тел позвонков.

- Переломы дуг позвонков.

- Переломы поперечных отростков.

- Переломы остистых отростков.

- Переломовывихи позвонков.

- Вывихи и подвывихи позвонков.

- Травматический спондилолистез (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему в результате повреждения связок).

Кроме того, в клинической практике выделяют стабильные и нестабильные травмы позвоночника. Стабильные повреждения – такие, которые не представляют угрозы в плане дальнейшего усугубления травматической деформации, при нестабильных повреждениях деформация может усугубляться. Нестабильные травмы позвоночника возникают при одновременном нарушении целостности задних и передних структур позвонков, к числу подобных повреждений относят переломовывихи, подвывихи, вывихи и спондилолистез.

Важнейшее клиническое значение имеет принятое в травматологии и ортопедии разделение травм позвоночника на две большие группы: неосложненные (без повреждения спинного мозга) и осложненные (с повреждением спинного мозга). Выделяют три типа повреждений спинного мозга:

- Обратимое (сотрясение).

- Необратимое (контузия, ушиб).

- Сдавление спинного мозга (компрессионная миелопатия) – возникает из-за отека, гематомы, давления поврежденных мягких тканей или фрагментов позвонков; нередко образуется под влиянием сразу нескольких факторов.

Симптомы травм позвоночника

Ушиб позвоночника проявляется разлитой болезненностью, подкожными кровоизлияниями, припухлостью и незначительным ограничением движений. При дисторсии в анамнезе обычно выявляется резкое поднятие тяжестей. Пациент предъявляет жалобы на острую боль, движения ограничены, возможна болезненность при пальпации поперечных и остистых отростков, иногда наблюдаются явления радикулита. При переломах остистых отростков в анамнезе отмечается удар или резкое сокращение мышц, пострадавший жалуется на умеренную боль, пальпация сломанного отростка резко болезненна.

При переломах поперечных отростков возникает разлитая боль. Выявляется симптом Пайра (локальная боль в околопозвоночной области, усиливающаяся при повороте туловища в противоположную сторону) и симптом прилипшей пятки (невозможность оторвать от поверхности выпрямленную ногу на стороне поражения в положении лежа на спине). При хлыстовых травмах появляется боль в шее и голове, возможно онемение конечностей, нарушения памяти и невралгии. У молодых больных неврологическая симптоматика обычно слабо выражена и быстро исчезает, у пожилых иногда наблюдаются серьезные нарушения вплоть до параличей.

При трансдентальном вывихе атланта (переломе зуба аксиса и смещении отломка вместе с атлантом кпереди) в анамнезе обнаруживается форсированное сгибание головы или падение на голову. Пациенты с грубым смещением зуба и атланта погибают на месте из-за сдавления продолговатого мозга. В остальных случаях наблюдается фиксированное положение головы и боль в верхних отделах шеи, иррадиирующая в затылок. При лопающихся переломах атланта со значительным смещением отломков больные также гибнут на месте, при отсутствии смещения или небольшом смещении отмечается ощущение нестабильности головы, боли или потеря чувствительности в шее, теменной и затылочной области. Выраженность неврологической симптоматики может сильно варьировать.

При переломах, переломовывихах, вывихах и подвывихах шейных позвонков возникают боли и ограничение движений в шее, выявляется расширение межостистого промежутка и локальная выпуклость в области повреждения. Может определяться штыкообразное искривление линии остистых отростков. Чаще страдают нижнешейные позвонки, в 30% случаев наблюдается поражение спинного мозга. В поясничном и грудном отделе позвоночника обычно диагностируются переломы и переломовывихи, сопровождающиеся задержкой дыхания в момент травмы, болью в пораженном отделе, ограничением движений и напряжением мышц спины.

Симптомы повреждения спинного мозга определяются уровнем и характером травмы. Критический уровень – IV шейный позвонок, при повреждении выше этой области возникает паралич диафрагмы, влекущий за собой остановку дыхания и смерть пострадавшего. Двигательные нарушения, как правило, симметричны за исключением травм конского хвоста и колотых ран. Отмечаются нарушения всех видов чувствительности, возможно как ее снижение вплоть до полного исчезновения, так и парестезии. Страдают функции тазовых органов. Нарушается кровоток и лимфоотток, что способствует быстрому образованию пролежней. При полных разрывах спинного мозга часто наблюдается изъязвление желудочно-кишечного тракта, осложняющееся массивным кровотечением.

Диагностика

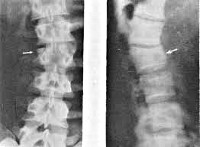

Диагноз выставляют с учетом анамнеза, клинической картины, данных неврологического осмотра и инструментальных исследований. При повреждении поясничного, грудного и нижнешейного отдела назначают рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При травме верхнешейного отдела (I и II позвонков) выполняют рентгенографию через рот. Иногда дополнительно делают снимки в специальных укладках. При подозрении на повреждение спинного мозга проводят спиральную компьютерную томографию, восходящую или нисходящую миелографию, люмбальную пункцию с ликвородинамическими пробами, МРТ позвоночника и вертебральную ангиографию.

Лечение травм позвоночника

Пациентам со стабильными легкими повреждениями назначают постельный режим, тепловые процедуры и массаж. Более тяжелые травмы позвоночника являются показанием для иммобилизации (положение на щите, корсеты, специальные воротники), при необходимости перед началом иммобилизации проводят вправление. Иногда используют скелетное вытяжение. Срочные хирургические вмешательства осуществляют при нарастающей неврологической симптоматике (этот симптом свидетельствует о продолжающемся сдавлении спинного мозга). Плановые реконструктивные операции на позвоночнике с восстановлением и фиксацией поврежденных сегментов проводят при неэффективности консервативного лечения.

Реабилитация после неосложненных травм позвоночника включает в себя обязательные занятия ЛФК. В первые дни после поступления пациенты выполняют дыхательные упражнения, начиная со второй недели – движения конечностями. Комплекс упражнений постепенно дополняют и усложняют. Наряду с ЛФК применяют тепловые процедуры и массаж. При осложненных травмах позвоночника назначают электроимпульсную терапию, препараты для стимуляции метаболизма (ноотропил), улучшения кровообращения (кавинтон) и стимуляции регенерации (метилурацил). Используют стекловидное тело и тканевые гормоны.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от уровня и тяжести повреждения, а также от временного промежутка с момента травмы до начала полноценного лечения. При легких стабильных травмах позвоночника обычно наступает полное выздоровление. При повреждении спинного мозга существует высокая вероятность развития осложнений. Возможны урологические проблемы, гипостатическая пневмония и обширные пролежни с переходом в сепсис. Очень высок процент выхода на инвалидность. Профилактика включает меры по снижению уровня травматизма.

Источник

Тяжелые сочетанные травмы сопровождаются жизнеугрожающими последствиями в виде продолжающегося наружного или внутреннего кровотечения (75,8 %), напряженного или открытого пневмоторакса (12 %), асфиксии (8 %) и др., что требует выполнения ряда неотложных оперативных вмешательств на разных анатомических областях тела. В то же время в остром периоде травматической болезни у таких пострадавших тяжесть их состояния обусловлена травматическим шоком (68,7 %), острой сердечной и дыхательной недостаточностью (29 %), травматической мозговой комой (24,5 %), жировой эмболией (4 %) и др. Снижение стойкой инвалидности после травмы позвоночника и спинного мозга достигается декомпрессией структур позвоночного канала и жесткой фиксацией поврежденного сегмента позвоночника в максимально короткий временной интервал после травмы.

В основе работы лежит опыт лечения 425 пострадавших с сочетанными травмами позвоночника в клинике военно-полевой хирургии ВМА в течение последних 15 лет. Среди поступивших пострадавших преобладали мужчины (64,9 %) трудоспособного возраста (средний возраст 46 лет). Основными причинами получения травмы являлись кататравмы (61 %) и автопроисшествия (39 %). Травма позвоночника сочеталась с тяжелыми повреждениями других локализаций, при этом наиболее часто с черепно-мозговой травмой (72 %), с травмой конечностей (48 %) и с травмой груди (28 %), реже – с травмой живота (16%) и таза (14%). Наиболее часто травма позвоночника сочеталась с тяжелыми травмами двух и трех анатомических областей тела (42 % и 33 % соответственно).

Наиболее часто травма позвоночника локализовалась в нижнегрудном (38 %) и поясничном (44 %) отделах позвоночника, реже в верхне-, среднегрудном (6 %) и шейном (12 %) отделах позвоночника. Сдавление спинного мозга и стеноз позвоночного канала различной степени выраженности определялись более чем в 55 % наблюдений.

Лечение пострадавших с сочетанной травмой позвоночника осуществлялось в зависимости от общей тяжести состояния, особенностей и характера травмы позвоночника и спинного мозга и основывалось на применении многоэтапной хирургической тактики.

По срочным показаниям в остром периоде травматической болезни оперировали пострадавших с клиникой сдавления спинного мозга. С этой целью выполнялась операция, направленная на декомпрессию структур позвоночного канала и фиксацию поврежденного сегмента позвоночника наименее травматичным способом. При травме шейного отдела позвоночника декомпрессивно-стабилизирующая операция выполнялась как из переднего, так и из заднего доступа, в зависимости от вида компрессии. При травмах грудного и поясничного отделов – выполнялась задняя декомпрессия и фиксация поврежденного сегмента позвоночника транспедикулярной винтовой или ламинарной крюковой системами.

Следующий этап лечения был направлен на стабилизацию жизненно важных функций за счет проведения стандартизированной комплексной интенсивной терапии и постоянного мониторинга. Критериями относительной стабилизации состояния считали: АДсист. > 100 мм рт. ст.; ЧСС < 100 уд./мин.; гематокрит > 30 %; тяжесть состояния по шкале ВПХ-СГ < 40 баллов; тяжесть состояния по шкале ВПХ-СС < 70 баллов.

По отсроченным показаниям при нестабильном характере перелома позвоночника, отсутствии неврологического дефицита и значимого стеноза позвоночного канала после достижения субкомпенсации выполняли операции. В таких случаях в зависимости от характера повреждения опорных колонн позвоночника выполнялась задняя или передняя стабилизация позвоночника с выполнением при необходимости декомпрессии. Предпочтение отдавалось транспедикулярным системам фиксации, а при отсутствии показаний к декомпрессивной ламинэктомии – минимально инвазивной чрескожной транспедикулярной фиксации.

По мере полной стабилизации жизненно важных функций в период с 7 по 14 сутки выполнялся третий этап лечения, заключавшийся в устранении передней компрессии спинного мозга (в случае неполного ее устранения при первой операции из заднего доступа), спондилодезе и переднебоковой фиксации перелома позвоночника. В этот же период в плановом порядке выполнялись операции при стабильных повреждениях позвоночника без неврологического дефицита, которые были направлены на раннюю активизацию пострадавших. Предпочтение отдавалось минимально инвазивной хирургической технике в виде выполнения чрескожной транспедикулярной фиксации, вертебропластики и кифопластики.

Таким образом, применение дифференцированного многоэтапного хирургического лечения пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами позвоночника позволяет в остром периоде травматической болезни своевременно устранить сдавление спинного мозга, фиксировать поврежденный сегмент и тем самым создать условия для восстановления функции спинного мозга. Это позволяет отсрочить выполнение всего объема нейро-ортопедической операции до полной стабилизации жизненно важных функций, а также позволяет осуществлять раннюю активизацию и адекватный уход за пострадавшим.

И. М. Самохвалов, В. И. Бадалов, В. А. Мануковский, К. Е. Коростелев, К. В. Тюликов

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Сочетанные травмы – это травмы, которые выявлены в разных частях тела человека, после одного повреждающего фактора.

Общие сведенья

До сих пор нет единого определяющего термина, что представляет собой термин, именуемый как сочетанная травма. Ниже приведены пояснения, которые можно встретить чаще всего:

- Нарушения нормального функционала, отличающихся биологических механизмов и их связей, а так же травмы органов различной локации, к примеру, переломы и черепно-мозговая травма, либо же сочетание переломов с повреждением органов желудочно-кишечного тракта.

- Синхронное (то есть в одно время) повреждение из-за механического воздействия на две и более анатомические зоны. Так же, приверженцы данного определения обращают внимание на то, что при сочетанной травме, как правило, задет пояс верхних и нижних конечностей.

- И последнее наиболее распространенное пояснение данного вида травмы, говорит о том, что травма может быть вызвана не только после механического воздействия на тело человека.

Сочетанные травмы имеют несколько подвидов, а именно: грудного отдела, черепа и всех составляющих, живота (органов пищеварительного тракта), опорно-двигательного аппарата (позвоночника, ног, таза и рук).

Комбинированная травма представляет собой нарушения целостности мягких или твердых тканей, суставов или иных частей тела , которые возникли в одно время и были вызваны двумя и более, отличающимися провоцирующими факторами.

Медики из других стран предлагают приравнять сочетанные и комбинированные травмы, при этом отечественные медики настаивают на их разделении, потому как комбинированный тип, все же, человек получает в результате воздействия на организм нескольких факторов, а именно механического и (или) патологического характера.

В свою очередь, множественная травма- это когда повреждения приходятся на два и более внутренних органа в одной части тела.

Так как сочетанные травмы, по определению, это несколько травм в разных частях тела, соответственно, множественные травмы зачастую их сопровождают.

Отличительная черта повреждений такого типа в том, что возможно развитие синдрома обоюдного отягощения. Общая клиническая картина крайне отрицательна, сама патологическая ситуация является результатом комбинации повреждений, каждое из которых является тяжелым.

Группы травм

Существует относительная классификация, в зависимости от сочетаний травм и их локации:

- первая – сочетанная травма черепа и головы в целом (отеки мозга, переломы челюсти и ушей);

- вторая – спины (нарушение целостности позвоночника, спинного мозга, крестца);

- третья – грудная (ушибы сердца, перелом ребер, частичный отказ органов дыхания);

- четвертая – живота (надрывы или разрывы органов желудочно-кишечного тракта, внутренние кровотечения, дисфункция почек и печени);

- пятая – фаланг и всех конечностей (множественные переломы рук, ног, вывихи плечевого сустава, разрыв сосудов и артерий, чрезвертельный перелом бедра);

- шестая – объединение повреждений первой и второй группы, или каких-либо других;

- седьмая — не имеющая основного повреждения, общие нарушения целостности кожных покровов или костей в разных участках тела.

Причины возникновения

Случаи, в которых наиболее вероятно получить сочетаемые травмы:

-

Дорожные происшествия (водитель страдает от 3 и 4 группы травм, а также различных ушибов, например грудной клетки или сердечной мышцы;

Дорожные происшествия (водитель страдает от 3 и 4 группы травм, а также различных ушибов, например грудной клетки или сердечной мышцы; - другие участники дорожного движения — пассажиры — от черепно-мозговых травм, переломов в грудной области, разрывы легких, печени, селезенки);

- из-за ремней безопасности может возникнуть закрытая травма грудной клетки;

- у пешехода — ЧМТ, разрыв печени, мочеиспускательной системы, селезенки, перелом голеней и костей тазового отдела);

- кататравма (пострадавший упал с определенной высоты);

- производственные;

- криминального типа.

Симптоматические проявления

- Отклонения травматического типа. Подобное нарушение называют еще истощением, поэтому огромное влияние имеют такие факторы, как состояние здоровья и возраст. Но все же, если нарушены какие- либо жизненно важные органы, не исключен летальный исход.

- Болевой шок или микрокома.

- Патологические перемены. Могут быть локально расположены или же нести общий характер, на что влияет вид травмы, и общее состояние организма.

- Слишком большая потеря крови.

- Нарушения в дыхательной системе.

- Психологические расстройства на фоне тяжелых повреждения.

- Симптомы интоксикации — как правило, у пострадавших нарушен метаболизм, из-за повреждения тканей начинается их распад, а это приводит к тому, что организм человека уже не может бороться с токсинами.

Диагностика

В случае длительной диагностики, являющейся затруднительной иногда выясняется, что присутствует частичная или полная дисфункция внутренних органов, что несет за собой сложное лечение, а впоследствии ведет к инвалидности и смерти. Подобные результаты являются яркими показателями, характерными для тяжелой сочетанной травмы. Поэтому, при тяжелой форме подобных травм медики оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия, во время транспортировки и, непосредственно, уже в стационаре. Врач, в свою же очередь, при постановке тяжелой формы, обязан в короткие сроки решать вопросы, которые могут спасти жизнь.

Аппаратное исследование включает:

- МРТ;

- УЗИ;

- КТ;

- рентген;

Лабораторные исследования:

- общий анализ крови;

- биохимический анализ;

- мочи и кала.

Первая помощь

Все зависит от локализации травмы и ее тяжести. Правила иммобилизации стоит рассматривать для каждого участка конкретно. Основные правила – зафиксировать поврежденную зону таким образом, чтобы она не поддавалась смещению при транспортировке. При внешних кровотечениях необходимо наложить жгут (если кровь пульсирует и светлая) или тугую марлевую повязку (если темная и густая). Антибактериальное действие окажет перекись водорода или йод (только по контуру).

Кроме того, следует дать пациенту сильное обезболивающее, при условии нахождения его в сознании. Бессознательное состояние является поводом для проверки пульса и дыхания. Выполните массаж сердца и искусственное дыхание, если потребуется.

Лечение

Результат зависит от квалификации специалистов и того, насколько быстро лечение было начато. Решающим фактором также является скорость оказания доврачебной помощи и особенности иммунной системы. Оперативное вмешательство включает репозицию, сшивание мягких тканей, остановку внутреннего кровотечения и подобное.

Реабилитация может затягиваться на долгие годы, инвалидность при этом встречается в 60% случаев. Немаловажным также является общий настрой пациента и стремление к жизни.

Осложняющие факторы

- Неправильная диагностика, а значит заведомо отрицательное лечение.

- Отсутствие профессиональной первой помощи (в том числе и оказание искусственного дыхания).

- Неправильная или неполная фиксация, смещение позвонков и других костных отломков, которые в последствие задевают жизненно важные органы.

- Недостаточно объема перелитой крови. Причем процедуру следует выполнить в первую четверть часа после несчастного случая.

- Отсутствие специализированного оборудования для поддержания процесса жизнедеятельности (включая искусственную вентиляцию легких, стабилизацию сердечного ритма и подобное).

Уберечь себя от подобного рода травматизма можно, если соблюдать правила дорожного движения, технику безопасности на производстве, а также общие меры предосторожности при выполнении ответственных работ и занятии спортом.

Источник