Поясничный отдел позвоночника кровоснабжение

Кровоснабжение

Кровоснабжение грудного и поясничного отделов позвоночника обеспечивается ветвями аорты, шейного отдела — позвоночной артерией. Соответствующие корешковые артерии проникают через межпозвонковые отверстия в позвоночный канал. Один или два крупных артериальных ствола вступают в тело каждого позвонка сзади. Последние делятся на четыре ветви, которые, направляясь вперед, идут вверх, вниз, вправо и влево. Артериальные стволики, подходящие к поверхности позвонка, анастомозируют с сосудами длинных связок. Нередко один артериальный источник питает два позвонка. В последнем случае инфекционный, например туберкулезный, процесс может начинаться в области диска. Кровоснабжение поясничной части позвоночника со всеми его органотканевыми компонентами осуществляется через поясничные артерии — пристеночные ветви брюшной аорты. Это четыре парных сосуда, отходящие от задней стенки аорты и направляющиеся латерально на уровне I-IV поясничных позвонков.

Две верхние ветви проходят позади ножек диафрагмы, две нижние — позади большой поясничной мышцы. Над поясничными артериями перекидываются соединительнотканные тяжи в виде мостиков, и оба сосуда оказываются расположенными в своеобразных костно-фиброзных каналах, которые предохраняют артерии от сдавливания. Достигнув поперечных отростков позвонков, каждая поясничная артерия у межпозвонкового отверстия делится на переднюю и заднюю ветви. Передняя, идя позади квадратной мышцы, направляется к передней стенке живота, а задняя идет к мышцам и коже поясницы. Перекидываясь над спинномозговым нервом, каждая дор-зальная ветвь у заднего края межпозвонкового отверстия делится на латеральную и медиальную мышечно-костные ветви. По пути к мышцам задние ветви отдают спинальные ветви.

По данным В.Н.Кравчук (1975), они чаще исходят непосредственно из поясничных артерий. Как правило, спи-нальная ветвь распадается на два артериальных сосуда, из которых один направляется к передней стенке позвоночного канала, другой — к спинному мозгу. К задней стенке позвоночного канала отходит самостоятельно артериальный сосуд or дорзальной ветви поясничной артерии на уровне заднего края межпозвонкового отверстия. Передние ветви вступают в межпозвонковые отверстия и направляются, как уже было упомянуто, к передней стенке позвоночного канала. Кровоснабжение диска претерпевает значительные изменения в течение онтогенеза. До 25-26-летнего возраста обеспечивается ветвями шести сосудов: двух дорзаль-ных, двух вентральных, двух аксиальных. Артериальные веточки создают мостообразные соединения — «аркады». Сосуды проникают в диски из тел позвонков (Obermuth H., 1930). Сплетения сосудов гуще на передней поверхности дисков (Радченко Е.И., 1958). С завершением периода роста тела, к 25-26 годам сосуды диска облитерируются уже полностью, питание осуществляется диффузией через гиалиновые пластинки. Это «идеальное» (Obermuth H., 1930; Coventry M., 1945), т.е. бессосудистое, состояние диска сменяется в пожилом возрасте состоянием изнашивания. В месте надрывов идет врастание сосудов, но эта реваскуляризация диска относится уже к явлениям патологическим.

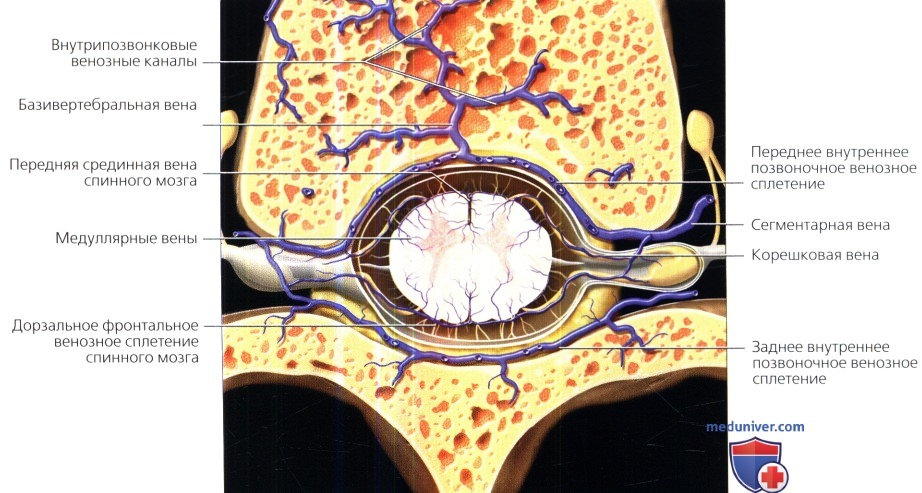

Венозный отток от позвонков, твердой мозговой оболочки и частично от спинного мозга осуществляется мелкими венами, идущими рядом с одноименными артериальными стволиками. Эти мелкие вены несут кровь в венозные магистрали, расположенные внутри позвоночного канала. Два передних внутренних позвоночных сплетения называются продольными позвоночными синусами. Они идут между твердой мозговой оболочкой и задней продольной связкой. Два задних внутренних позвоночных сплетения находятся впереди дужек. Эти продольные магистрали связаны между собой поперечными венами. Из венозных магистралей кровь оттекает через ответвления, идущие в межпозвонковых отверстиях в сторону позвоночных вен (Baacke H., 1957). Веноспондилографические исследования показали, что вены позвоночника, с одной стороны, и вены спинного мозга и его оболочек, с другой стороны, обособлены, не имеют выраженных анастомозов (Begg А., 1954; Регеу О., 1956; Schobinger R., 1960).

Иннервация позвоночника

До недавнего времени считалось общепринятым, что костные, эпидуральные и оболочечные структуры в области позвоночника иннервируются преимущественно возвратным нервом (синонимы: синувертебральный, менингеальный, оболочечный нерв — Luschka H., 1850)1. Это чувствительный нерв. Его волокна возникают в спинальных мозговых ганглиях и оставляют канатик несколько дистальнее их. Подобно тому, как возвратный менингеальный нерв Арнольда направляется из Гассерова ганглия кзади к оболочкам, к мозжечковому намету, также и из спинальных ганглиев подобный нерв — синувертебральный — возвращается в позвоночный канал через свое же межпозвонковое отверстие. Войдя в позвоночный канал и делясь на ветви, он направляется вверх и вниз (Tsukada К., 1938; Roof P., 1940). Ветви одной и другой стороны встречаются в области задней продольной связки. Иннервация задней стенки позвоночного канала обеспечивается ответвлениями или от указанных нервов, или от белых соединительных ветвей.

Имеется «перекрывание» соседних зон, что объясняет широкое распространение поясничных болей при грыже лишь одного диска. Термин «менингеальная ветвь» не полностью отражает назначение нерва, т.к. он иннервирует не только твердую мозговую оболочку, но и надкостницу тел и дужек позвонков, включая венозные эпидуральные сплетения (Ткач З.А., Зяблое А.И., 1964). В его состав входят мякотные афференты, через которые следуют импульсы к телам клеток спинальных ганглиев. Таким образом, болевые и рефлекторные проявления при патологии в области позвоночного канала в первую очередь обусловлены поражением окончаний возвратного нерва Люшка. Нейропептид Р, участвующий в сенсорике и проводимости, был обнаружен в задней продольной связке и его не оказалось в фиброзном кольце и желтой связке (Korkala О. et ai, 1985). Ряд особенностей болевого синдрома объясняется тем, что нерв Люшка является не только соматическим, но и вегетативным. Отходя одной более толстой ветвью от общего ствола спинномозгового нерва, он двумя другими тонкими отходит от серых соединительных ветвей ближайших ганглиев симпатического ствола и от поясничного сплетения (Отелин А.А., 1965; Suseki К. et ai, 1996). На шейном уровне, где имеется сплетение позвоночной артерии, симпатические волокна к задней стенке идут от него. Все названные нервы разветвляются в костях, связках, сосудах и оболочках спинного мозга.

Благодаря макро- и микроскопическому исследованию под бинокулярной лупой, удалось получить уточненные сведения об иннервации позвоночника (Отелин А.А., 1965; Bogduk N., 1988). Оказалось, что каждый позвонок получает до 30 нервных стволиков, из которых часть идет глубже надкостницы самостоятельно или сопровождая сосуды. Источниками стволиков являются: 1) канатик; 2) его задняя ветвь; 3) передняя ветвь; 4) нерв Люшка; 5) симпатические узлы пограничного ствола; 6) серые соединительные ветви. Наибольшее количество веточек в области шейных позвонков отделяется от симпатического ствола и нерва Люшка. Волокна из симпатического ствола создают сплетения на боковой поверхности пары позвонков. Инкапсулированных рецепторов здесь нет, а имеются свободные нервные окончания в виде остриев, пуговок, петелек, что объясняет высокую болевую чувствительность надкостницы. В других частях позвонка, в надкостнице также содержится мало инкапсулированных рецепторов. От канатика три-четыре ветви направляются в дужку и корень поперечного отростка, в толщу желтых связок. От задней ветви канатика волокна идут в капсулу сустава и остистый отросток. При этом надкостничные волокна ответвляются от стволиков, иннервирующих глубокие мышцы спины. Наиболее обильно снабжена свободными и инкапсулированными рецепторами надкостница в области межпозвонковых отверстий.

На шейном уровне ветви синувертебрального нерва направляются вверх, иннервируют капсулу соответствующего диска, ее поверхностные и глубокие слои (Bogduk N., 1988). Чувствительные волокна связок позвоночника и твердой мозговой оболочки идут в составе нерва Люшка. Субдуральные волокна этих нервов особенно выражены в шейном отделе.

Безмиелиновые нервные волокна обнаружены в передних и задних продольных связках и в фиброзном кольце (Jung A., BrunschwigA., 1932; Мальков Г.Ф., 1946; Lindeman К., Kuhlendahl Н., 1953; Sturm А., 1958; Fernstrom U., 1960 и др.). P.Roofe (1940) установил, что фиброзное кольцо иннервируется обнаженными окончаниями тонких безмиелиновых волокон. В боковых его отделах А.А.Отелин (1965) находил осумкованные фатерпачиниевы тельца. В задней продольной связке волокна оканчиваются в форме клубочков. Некоторые волокна связаны с кровеносными сосудами. Все анатомы и физиологи сходятся на том, что существует общность чувствительной иннервации капсул позвоночных суставов, связок и мышц, сходство тех же рецепторных телец Руффини и Пачини. При этом, однако, отмечают и некоторые особенности рецепторики капсул суставов.

V.D.Wyke (1967, 1979) в согласии с данными других авторов выделяет в суставных капсулах 4 типа рецепторов: 1,11 и III — механорецепторы, IV— ноцицепторы.

I тип образован инкапсулированными тельцами, волокнаслегка миелинизированы. Это рецепторы, длительно адаптирующие наружные слои капсулы к растяжению, оказывают

рефлекторные воздействия через мотонейроны мышц всеготела, включая даже мышцы глаз, вызывают парасимпатическое торможение ноцицептивных афферентов IV типа.

II тип образован инкапсулированными коническими и продолговатыми тельцами, волокна хорошо миелинизированы. Эти рецепторы, быстро адаптирующие глубокие слои капсулы к растяжению, оказывают рефлекторно-фа-зические воздействия на мускулатуру позвоночника и конечностей и вызывают кратковременное пресинаптическое торможение ноцицептивных импульсов.

III тип — типичные рецепторы связок и мест прикрепления сухожилия к кости. По форме это длительно адаптирующие органы Гольджи. Их нет в капсулах суставов. Образованы одиночными веретенообразными широкими тельцами, волокна обильно миелинизированы, возможно, тоже тормозят ноцицептивные импульсы.

IV тип — неинкапсулированные, голые (свободные), тонко миелинизированные ноцицепторы, повсеместно встречающиеся в фиброзных тканях связок, капсул и быстро реагирующие на механические и химические раздражения. Они вызывают боль и рефлекторные ответы поперечно-полосатых и гладких мышц.

Следует, однако, указать, что вопрос об иннервации фиброзного кольца остается спорным. A.Jung и A.Brunschwig (1932), G.Wiberg (1949), C.Hirsch и Schajowich (1953), D.Stellwell (1956) нервных окончаний в нем не нашли.

В иннервации диска и других образований позвоночника вегетативные нервы принимают существенное участие (см. 6.1.5.2). Что же касается нижнепоясничных корешков, то они лишены симпатических волокон. Известно, что Якобсонов спинальный симпатический центр и соответствующие эфферентные симпатические волокна в составе передних корешков, а также белые соединительные ветви отсутствуют ниже II поясничного спинального сегмента. Источник вегетативных нарушений при патологии нижнепоясничного уровня следует искать не в сдавленном корешке, а в других структурах.

Передние ветви спинальных нервов образуют сплетения. Иннервация посегментарная. Задние ветви тех же нервов иннервируют глубокие мышцы, кожу шеи, спины и крестцовой области. Выйдя из задних межпозвонковых отверстий, они ниже грудных ПДС и крестцово-подвздошных связок образуют коннективы — заднее пояснично-крестцово-копчиковое сплетение (Trolard Р., 1882; Соколов В.В., 1947). Особенно обильное скопление связей, петель отмечено в задней длинной крестцово-подвздошной связке кнаружи от двух верхних крестцовых отверстий. Ветви нижних крестцовых и копчиковых ветвей объединяются в задних крестцово-поясничных связках.

Я.Ю.Попелянский

Ортопедическая неврология (вертеброневрология)

Источник

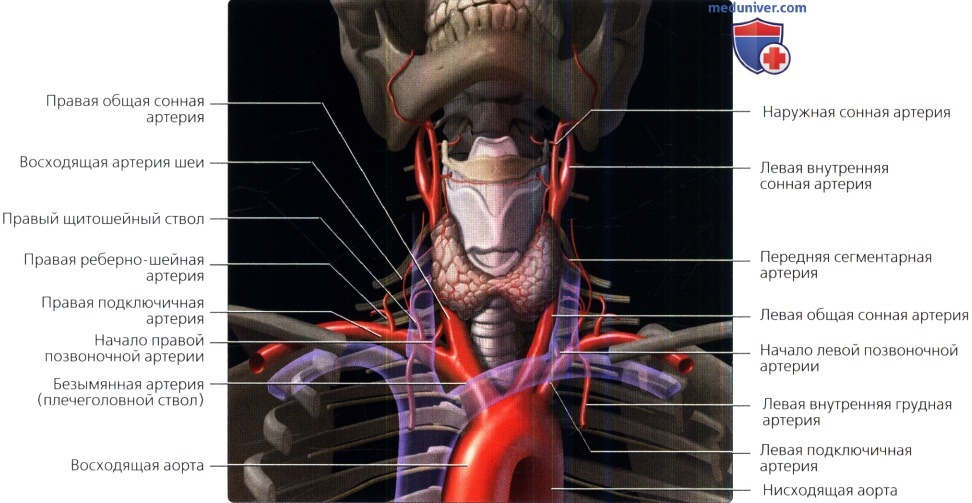

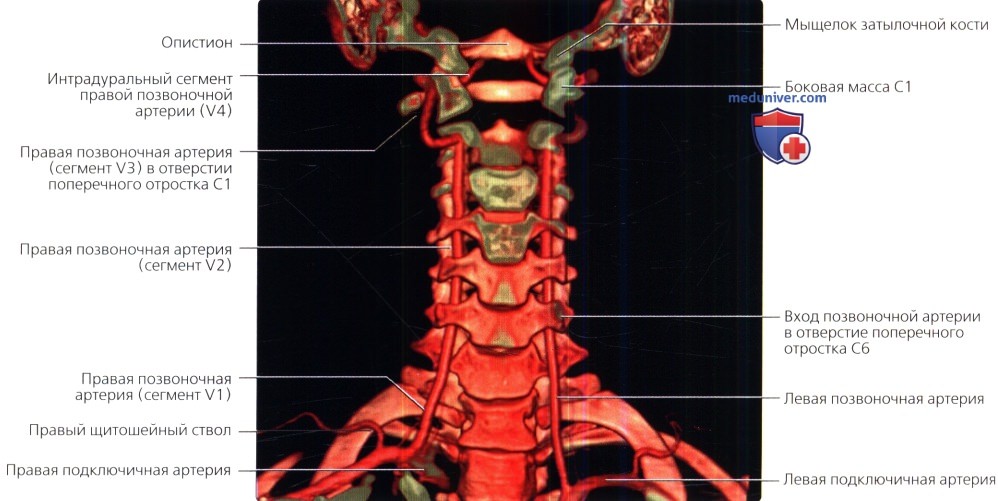

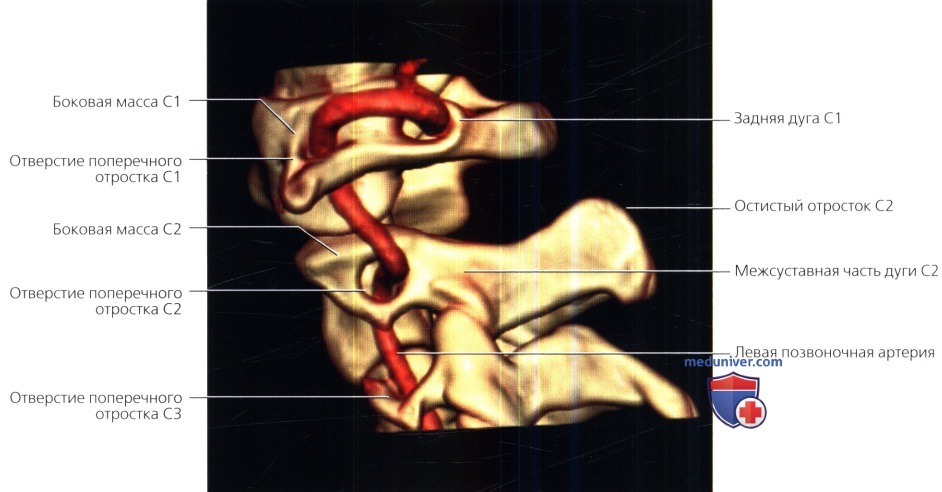

Лучевая анатомия кровеносных сосудов позвоночникаа) Терминология: 1. Сокращения: передняя спинномозговая артерия (ПСА), задняя спинномозговая артерия (ЗСА), артерия Адамкевича (АА). 2. Синонимы: большая передняя корешковая артерия, arteria radicularis magna = большая корешковая артерия Адамкевича = артерия Адамкевича. б) Лучевая анатомия сосудов позвоночника: 1. Позвоночная артерия. Позвоночная артерия подразделяется на четыре сегмента. Первый сегмент (V1) позвоночной артерии продолжается от начала артерии до ее входа в отверстие поперечного отростка шейного позвонка, обычно это шестой шейный позвонок. Позвоночная артерия обычно является наиболее проксимальной и самой крупной ветвью подключичной артерии. Описаны различные варианты отхождения и дальнейшего хода позвоночной артерии. Наиболее распространенный вариант начала позвоночной артерии —ее отхождение от проксимальной части подключичной артерии. Отхождение левой позвоночной артерии от дуги аорты между левой общей сонной и левой подключичной артерии описано в 2,4-5,8% случаев. Если позвоночная артерия начинается от дуги аорта, то в последующем она обычно входит в отверстие поперечного отростка пятого шейного позвонка. При наиболее распространенном варианте начала левой позвоночной артерии от подключичной артерии она в 88% случаев входит в отверстие поперечного отростка шестого шейного позвонка. Вход в отверстие поперечного отростка располагается на уровне С4 в 0,5% случаев, С5 – в 6,6% случаев, С7 – в 5,4% случаев. Описаны редкие случаи отхождения левой позвоночной артерии от левой общей сонной артерии или наружной сонной артерии. Также описаны редкие анатомические варианты начала правой позвоночной артерии от аорты, сонных артерий или плечеголовного ствола (менее 1% случаев). Второй сегмент (V2) — это вертикальная часть позвоночной артерии от точки входа ее в отверстие поперечного отростка позвонка до поперечного отростка С2. Третий сегмент (V3) позвоночной артерии продолжается от выхода из поперечного отростка С2 до входа в спинномозговой канал. После выхода из отверстия поперечного отростка С2 артерия следует латерально и кзади и входит в отверстие поперечного отростка С1. Затем артерия следует назад и медиально и располагается в горизонтальной борозде на краниальной поверхности задней дуги С1. Ближе к срединной линии позвоночная артерия резко поворачивает и проникает через заднюю атлантозатылочную мембрану в позвоночный канал. Аномальные анастомозы позвоночной артерии в этой области встречаются нечасто, однако здесь может существовать анастомоз между позвоночной артерией и наружной или внутренней сонной артерией, которой носит название межсегментарной артерии проатланта. Может наблюдаться локальное удвоение или фенестрация V3 сегмента позвоночной артерии. Также V3 сегмент может давать начало затылочной артерии. Персистирующая первая межсегментарная артерия может встречаться в случаях, когда позвоночная артерия после выхода из отверстия поперечного отростка С2 не входит в отверстие поперечного отростка С1, а проникает в спинномозговой канал ниже уровня С1 (3-4%). Четвертый сегмент (V4) позвоночной артерии проникает через твердую мозговую оболочку и следует в большое затылочное отверстие, на уровне которого артерия располагается кпереди от продолговатого мозга и иногда образует анастомоз с противоположной позвоночной артерией, называемый базилярной артерией. Экстракраниальные сегменты позвоночной артерии дают начало достаточно крупным ветвям, кровоснабжающим глубокие мышцы шеи и мозговые оболочки. Задняя оболочечная ветвь берет начало от позвоночной артерии выше уровня С1 и ниже большого затылочного отверстия и кровоснабжает намет мозжечка и медиальные отделы твердой мозговой оболочки затылочной ямки. Перед тем, как обе позвоночные артерии образуют базилярную артерию, они отдают ветви, которые следуют вниз и медиально и, объединяясь друг с другом, образуют переднюю спинномозговую артерию. Задние спинномозговые артерии могут брать начало от задних нижних мозжечковых артерий или от интракраниальных сегментов позвоночных артерий.

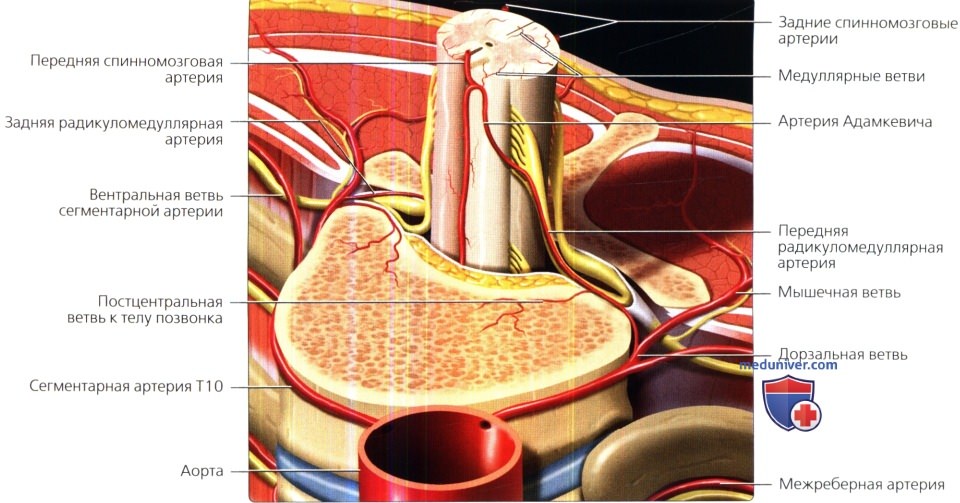

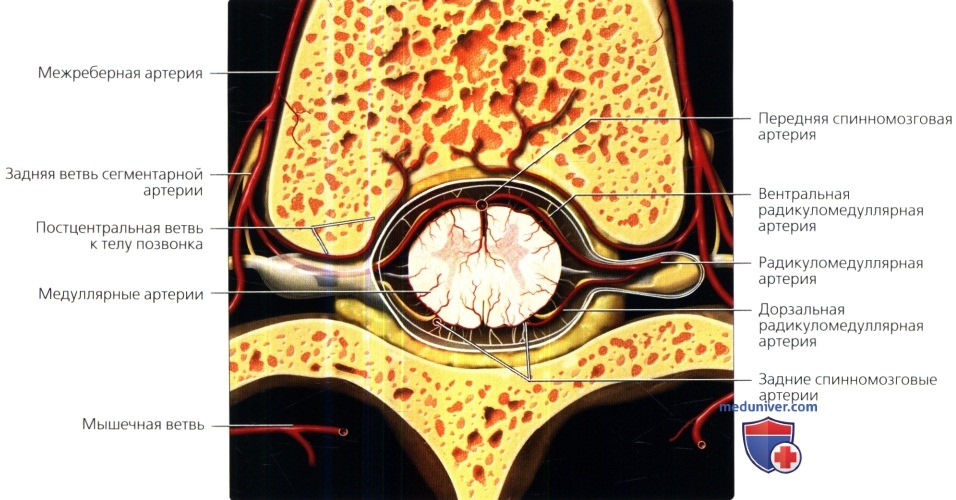

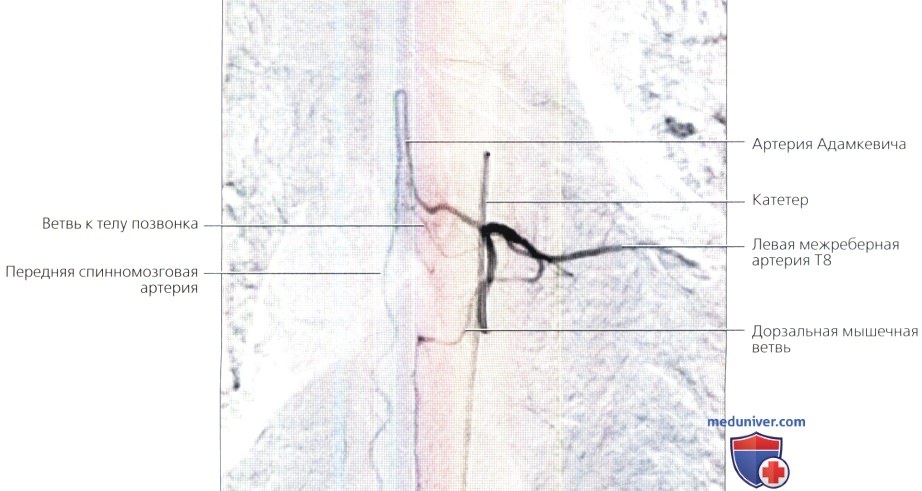

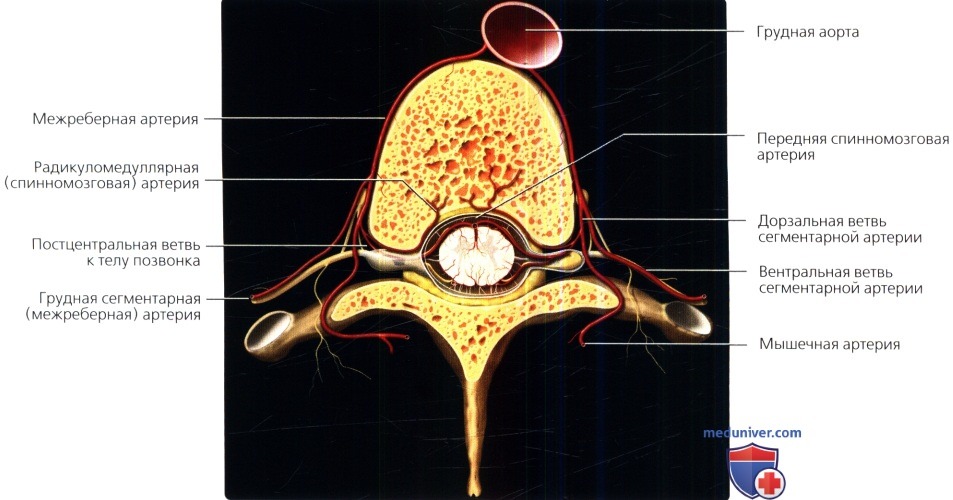

2. Спинномозговые артерии. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется сегментарными ветвями позвоночных артерий, а также многочисленными корешковыми артериями, являющимися ветвями сегментарных сосудов. Такими сегментарными сосудами являются нисходящие шейные, глубокие шейные, межреберные, поясничные и крестцовые артерии. Передняя спинномозговая артерия начинается в области слияния интрадуральных сегментов позвоночных артерий несколько каудальней базилярной артерии. Передняя спинномозговая артерия спускается вдоль срединной линии от большого затылочного отверстия до терминальной нити. Обеспечиваемое передней спинномозговой артерией кровоснабжение спинного мозга дополняется многочисленными сегментарными сосудами. Сегментарные сосуды дают начало передним комиссуральным, или центральным, артериям спинного мозга, которые кровоснабжают передние 2/3 поперечника спинного мозга. Передние 2/3 спинного мозга включают передние рога спинного мозга, спиноталамические тракты и кортикоспинальные тракты. Передняя спинномозговая артерия располагается вдоль срединной линии на вентральной поверхности спинного мозга в борозде передней срединной щели спинного мозга. Задние спинномозговые артерии берут начало от задних ветвей позвоночных артерий или от задних нижних мозжечковых артерий. Задние спинномозговые артерии являются парными продольно ориентированными сосудами, расположенными вдоль дорзальной поверхности спинного мозга кнутри от дорзальных корешков. Вместе они образуют разветвленную сеть с множеством анастомозов друг с другом. Задние спинномозговые артерии кровоснабжают заднюю 1/3 поперечника спинного мозга, в т.ч. задние столбы спинного мозга и отчасти – кортикоспинальные тракты. Кровоток на уровне каудальных сегментов передней и задних спинномозговых артерий осуществляется благодаря наличию множества анастомозов между ними и сегментарными артериями. Последние являются ветвями дорзальных ветвей позвоночных артерий, подключичных артерий, межреберных и поясничных сегментарных артерий. Дорзальные ветви проникают в спинномозговой канал через невральные отверстия, пенетрируют твердую мозговую оболочку и делятся на две основные ветви: оболочечную ветвь, кровоснабжающую воронку корешка и твердую мозговую оболочку, и радикуломедуллярную ветвь. Радикуломедуллярная ветвь делится на корешковую артерию, которая проникает в субарахноидальное пространство и кровоснабжает передний и задний корешки спинного мозга. Медуллярная ветвь анастомозирует с передней и задней спинномозговыми артериями. Корешковые артерии являются ветвями радикуломедуллярной артерии и следуют вдоль переднего и заднего корешков спинного мозга. Передняя корешковая артерия следует вдоль передней поверхности спинного мозга, а задняя корешковая артерия-вдоль задней поверхности спинного мозга. Многочисленные эмбриональные сегментарные сосуды со временем облитерируются, у взрослых остаются лишь 2-14 (в среднем шесть) передних корешковых артерий и 11-16 задних корешковых артерий. Основные источники кровоснабжения спинного мозга из корешковых артерий на шейном уровне располагаются на уровне С5-С7. Обычно это 2-3 передних корешковых артерии диаметром 400-600 микрон и 3-4 задних корешковых артерии меньшего (150-400 микрон) диаметра. V3 сегмент позвоночной артерии никогда не дает начало радикуломедуллярным артериями. На уровне грудного отдела позвоночника сегментарные сосуды дают начало 2-3 питающим спинной мозг артериям. Все они обычно располагаются слева и имеют диаметр примерно 550-1200 микрон. Также могут встречаться вентральные питающие сосуды диаметром 200 микрон. Наблюдается обратное взаимоотношение между числом вентральных корешковых сосудов и их калибром. Описаны т. н. «малосегментарный» вариант кровоснабжения спинного мозга, характеризующийся наличием небольшого числа (менее 5) питающих сосудов крупного калибра, и «полисегментарный» вариант-большее число сосудов, имеющих меньший калибр. Основная передняя корешковая артерия, питающая грудной отдел спинного мозга, также носит название артерии Адамкевича. Эта артерия чаще начинается от левых сегментарных артерий (73%) на уровне Т9-Т12 (62%), реже — на поясничном уровне (26%) и еще реже-на уровне Т6-Т8 (12%). Крупный питающий спинной мозг сосуд может также обнаруживаться на уровне верхнегрудного отдела позвоночника, чаще на уровне Т5. Этот сосуд называется артерией Галлера. Число задних питающих спинной мозг сосудов обычно составляет 9-1 2 (в среднем восемь). На грудном уровне они не отличаются преимущественной правосторонней или левосторонней локализацией. Диаметр этих сосудов составляет примерно 150-400 микрон. На пояснично-крестцовом уровне и уровне таза берет начало 0-1 питающий спинной мозг сосуд. Передняя спинномозговая артерия заканчивается на уровне конуса спинного мозга, где она образует коммуникантные ветви с задними спинномозговыми артериями. От задних отделов подвздошных артерий берут начало нижние и верхние латеральные крестцовые артерии, которые входят в передние крестцовые отверстия и дают начало спинномозговым артериям. От передних отделов подвздошных артерий берут начало нижние ягодичные артерии, кровоснабжающие седалищный нерв. Задние ветви внутренних подвздошных артерий дают начало подвздошно-поясничным артериям, кровоснабжающим на уровне крыльев подвздошной кости бедренный нерв.

3. Спинномозговые вены. Вены спинного мозга в основном расположены параллельно соответствующим спинномозговым артериям. Венозные коллекторы, однако, характеризуются симметричностью распределения, в отличие от артерий (которые кровоснабжают спинной мозг в значительной степени асимметрично): сегментарные вариации между задними и передними, правыми и левыми венозными стволами выражены минимально. В толще паренхимы спинного мозга располагаются две группы радиально ориентированных венозных коллекторов, которые на поверхности спинного мозга образуют множество анастомозов. Центральная группа вен осуществляет венозный возврат крови от передних рогов спинного мозга и окружающего их белого вещества и дренируется в центральные вены, расположенные в области передней срединной борозды спинного мозга. Здесь из них формируется передняя срединная вена. Периферия дорзальных и латеральных отделов поперечника спинного мозга дренируется мелкими бесклапанными радиально ориентированными венами, которые сообщаются с венозным сплетением на поверхности спинного мозга и которое в свою очередь дренируется в эпидуральное венозное сплетение Батсона. Эпидуральное сплетение образовано передним и задним внутренними позвоночными сплетениями и сообщается с системами верхней и нижней полых вен, непарной и полунепарной вен и внутричерепными венозными синусами. Венозные коллекторы спинного мозга включают от 30 до 70 корешково-медуллярных вен. Передняя срединная вена каудально продолжается вдоль терминальной нити и заканчивается на уровне дистального конца дурального мешка. Фронтальная и срединная вены дренируются в медуллярные вены, которые покидают интрадуральное пространство в области дуральных воронок корешков и продолжаются в эпидуральное венозное сплетение. На уровне листка ТМО медуллярные вены имеют клапаноподобный механизм, предотвращающий рефлюкс крови из эпидурального сплетения в интрадуральное пространство. Интрадуральные сегменты вен клапанов не имеют. в) Эмбриология. Эмбриогенез позвоночной артерии начинается примерно на 32 день эмбрионального развития и заканчивается к 40 дню. Позвоночная артерия образуется путем слияния продольного анастомоза, соединяющего межсегментарные артерии, являющиеся ветвями примитивной парной дорзальной аорты. Межсегментарные артерии в процессе эмбриогенеза регрессируют, за исключением седьмой пары этих артерий, из которых формируются проксимальные сегменты подключичных артерий, включающие зоны, где начинается позвоночная артерия. По мере исчезновения анастомозов с примитивной дорзальной аортой позвоночная артерия начинает приобретать типичную для сосуда форму, хотя в течение некоторого периода вид ее все еще имеет форму бус и извитой ход. Базилярная артерия формируется путем слияния двух примитивных позвоночных артерий. Сосуды спинного мозга берут начало от капиллярной сети на вентральной поверхности спинного мозга, сообщающейся с сегментарными ветвями аорты. Здесь образуется две примитивные артериальные системы. К концу второго месяца эмбрионального развития вентролатеральные артериальные системы трансформируются в единственную срединно расположенную переднюю спинномозговую артерию. Напоминающий сплетение сосудистый рисунок артериаль ной сети остается только на дорзальной поверхности спинного мозга. Формирование передней спинномозговой артерии сопровождается в различной степени выраженным регрессированием сегментарных питающих сосудов (число которых изначально соответствует числу сегментов спинного мозга – 31). Этот процесс завершается к четвертому месяцу гестации. Наиболее выражен этот регресс на грудном и поясничном уровнях. Сегментарные артерии сохраняются только в виде межреберных и поясничных артерий. На шейном уровне сохраняются дорзальные межсегментарные анастомозы, являющиеся ветвями позвоночных артерий. Вентральные анастомозы на уровне шеи образуют щитошейный ствол. г) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “КТ, ангиограмма при персистирующей первой межсегментарной артерии” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 3.9.2019 |

Источник