Передний доступ к позвоночнику

Шейный отдел позвоночника.

Передний доступ к телам позвонков позволяет полностью удалить диск и тело (тела) позвонка, выполнить переднюю декомпрессию спинного мозга и передний спондилодез в 56 шейном отделе позвоночника. Показанием к операции являются невправленные застарелые вывихи позвонков и переломовывихи, компрессионные и оскольчатые переломы в шейном отделе (осложненные и неосложненные), разрывы дисков, нестабильность позвоночника после травмы либо дегенеративных процессов, воспалительные заболевания тела и дисков, опухоли тела, остеохондроз позвоночника с образованием остеофитов, грыж диска. Таким образом, передний доступ позволяет выполнить радикальные декомпрессивно-стабилизирующие операции на телах шейных позвонков. Операцию выполняют под эндотрахеальным наркозом в положении больного на спине, голова повернута в сторону, противоположную разрезу, под лопатки подкладывают валик высотой до 10 см. Из-за возможности повреждения возвратного нерва лучше пользоваться левосторонним доступом. Чаще используется доступ по Розанову.

Разрезом по переднему краю кивательнои мышцы рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностую фасцию. Затем вскрывают переднюю стенку влагалища кивательнои мышцы, мышцу оттягивают кнаружи. Остро и тупо входят в пространство между сосудисто-нервным пучком и срединными образованиями шеи. После расслоения тонкого слоя клетчатки, пересечения лопаточно-подъязычной мышцы обнажают предпозвоночную фасцию и рассекают по оси — обнажается передняя поверхность тел позвонков. В свежих

случаях в поврежденном сегменте отмечаются кровоизлияние, расслоение передней продольной связки (реже разрыв), снижение высоты диска, его разрыв. Во всех сомнительных случаях необходим рентгенологический контроль с маркировкой дисков иглой. Выкраивают П-образный лоскут в области поврежденного сегмента, включающий диск и по х1 г тел выше- и нижележащего позвонков. С помощью специальных фрез, тонких долот удаляют поврежденный диск, замыкательные пластинки смежных позвонков до задней продольной связки, чтобы полностью устранить сдавление спинного мозга. Вывих устраняют с помощью тракции по оси с последующим переразгибанием. В образовавшийся дефект вводят аутотрансплантат, взятый из крыла подвздошной кости больного. Размер трансплантата должен быть на 3—4 мм больше размера дефекта между позвонками. Трансплантат фиксируют трансоссально лавсановыми швами к выше- и нижележащим позвонкам. Ушивают лоскут передней продольной связки. Рану послойно ушивают наглухо. Послеоперационная фиксация воротником Шанца, в последующем — ортопедическими корсетами или гипсовой повязкой (рис. 1.21). Наиболее распространены методики оперативного вмешательства при шейном остеохондрозе по Робинзону—Смиту, Кловарду, Бейли и Беджли, Юмашеву, Фурману (рис. 1.22).

Грудной и поясничный отделы позвоночника.

Из переднебокового доступа возможно осуществление стабилизирующих операций при неосложненных переломах позвонков. При смещении костных фрагментов в сторону позвоночного канала выполняют декомпрессивно-стабилизирующие операции.

Показания к переднему спондилодезу при неосложненных пере

ломах грудных и поясничных позвонков:

а) раздробленные, «взрывные» переломы тел позвонков;

б) вертикальные переломы тел позвонков;

в) компрессионные клиновидные переломы III степени тяжести;

г) оскольчатые переломы со смещением задневерхнего фрагмента;

д) застарелые переломы с выраженным болевым синдромом, не поддающиеся консервативному лечению;

е) увеличение кифотической деформации после консервативного лечения;

ж) нестабильность поврежденного сегмента позвоночника после консервативного лечения с болевым синдромом.

Переднее сдавление спинного мозга.

Наиболее распространенным методом при оперативном лечении осложненных нестабильных компрессионных переломов с развитием типичного переднего (давления спинного мозга (клином Урбана) является выполнение передней декомпрессии спинного мозга и переднего расклинивающего корпородеза ауто- или аллотрансплантатами.

Преимуществом передней декомпрессии спинного мозга является то, что доступ осуществляется через компремированное тело позвонка. Это позволяет исключить дополнительную травматизацию спинного мозга хирургическим инструментарием во время оперативного вмешательства. Одномоментное выполнение переднего расклинивающегося корпородеза приводит к восстановлению правильных анатомических взаимоотношений поврежденного сегмента позвоночника.

Основные переднебоковые доступы к телам грудных и поясничных позвонков. Доступ к телам первых двух грудных позвонков лучше осуществлять спереди, как и к нижнешейному отделу позвоночника. При необходимости декомпрессии спинного мозга на уровне Thi—Thin указанный доступ расширяют за счет продольного рассечения рукоятки грудины или вычленением ключицы. Отслаивают фасцию и максимально разводят края раны; сосудисто-нервный пучок отводят кнаружи. Увеличение операционного поля за счет рассечения грудины позволяет манипулировать на телах Thi—Thm. При отведении сосудов и разведении раны возможно повреждение верхнего купола плевры, который идет от грудино-ключичного сочленения косо вниз к средней линии соединения рукоятки с телом грудины.

Доступ к телам Thiv—Thvii. Для выделения переднебоковой поверхности IV—VII грудных позвонков используют правосторонний переднебоковой чресплевральный доступ по межреберью соответствующего поврежденного позвонка. Особенностью данного доступа является то, что с целью получения удобного для манипулирования на телах обзора поврежденного сегмента (ширина и глубина раны, угол операционного действия) следует резецировать ребро, расположенное выше поврежденного тела позвонка, остеотомировать нижележащее ребро, а также отсечь мышцы, прикрепляющиеся к углу лопатки (широчайшая мышца спины, частично большая и малая ромбовидные мышцы). Отведя угол лопатки к средней линии и кверху, максимально ранорасширителем разведя края раны, получают возможность выделить переднебоковые поверхности от I до VII позвонка. При повреждении двух и более тел позвонков, чтобы расширить операционный доступ, следует под надкостниц но остеотомировать у шейки нижерасположенное ребро. Для выделения переднебоковой поверхности тел рассекают плевру на уровне поврежденного сегмента, тупо отслаивают ее кнутри и кнаружи, выделяют и перевязывают (можно коагулировать) сегментарные сосуды.

Переднюю продольную связку Н-образно рассекают и отслаивают от тела позвонка. Следует помнить, что на переднебоковой поверхности тел расположена выступающая полуокружностью дуга непарной вены. Чтобы избежать ее повреждения, необходимо предварительно перевязать и пересечь межреберные вены в зоне повреждения тел позвонков, что позволяет отвести непарную вену к средней линии без непосредственной ее перевязки. При оскольчатых переломах со сдавлением вены осколками, частичном ее повреждении целесообразно перед манипуляцией на телах позвонков предварительно перевязывать вену выше и ниже повреждения. Доступы к телам средних и нижних грудных позвонков. Производят разрез по межреберью на один сегмент выше поврежденного позвонка. По линии кожного разреза рассекают поверхностную фасцию, широчайшую и нижнюю зубчатую мышцы спины. По средней линии разрез доходит до длинной мышцы спины. Рассекают межреберные мышцы (при необходимости можно резецировать ребро). При максимальном разведении краев раны становится доступной переднебоковая поверхность поврежденного позвонка и смежных с ним тел.

При переломах XII грудного позвонка и необходимости передней декомпрессии спинного мозга разрез проводят по десятому межреберью. Для увеличения операционного поля и доступа к телу XII грудного и I поясничного позвонков дополнительно пересекают внутригрудную фасцию и латеральные ножки диафрагмы — обнажается заднебоковая и переднебоковая поверхности нижних грудных и I поясничного позвонков.

Доступ к Thxii—La. При переломах тела I поясничного позвонка, необходимости передней декомпрессии спинного мозга важен доступ, обеспечивающий возможность манипуляций на переднебоковой поверхности как минимум XII грудного и первых двух поясничных позвонков. Это достигается использованием чресплеврально-чрездиафрагмального забрюшинного доступа к телам позвонков. Разрез

производят по ходу десятого межреберья справа и далее косо вниз до прямой мышцы живота. Рассекают кожу, клетчатку, поверхностную фасцию, волокна широчайшей мышцы спины и межреберные мышцы, затем мышцы живота (наружная косая, внутренняя косая, поперечная). Влажным тупфером отслаивают брюшину от боковой стенки живота, большой поясничной мышцы, затем от диафрагмы, отступя 4—5 см от XII ребра. Отслаивая брюшину и освобождая подвздошную область и часть диафрагмы, делают возможным отведение купола печени, надпочечника и почки, мочеточника вне полости операционного воздействия, исключается возможность их повреждения. Затем рассекают внутригрудную фасцию с париетальной плеврой по ходу межреберного промежутка от верхнего края XI ребра. Косо вниз рассекают диафрагму до латеральной ее ножки. Края диафрагмы берут на «держалки» и ранорасширителем максимально разводят края раны. На уровне нижнегрудных позвонков продольно рассекают медиастинальную плевру, расслаивают подвздошную мышцу, выделяют и перевязывают сегментарные сосуды. Н-образно рассекают переднюю продольную связку и поднадкостнично отделяют кнутри вместе с прилегающими тканями — становится доступной переднебоковая поверхность тел нижних грудных и верхних поясничных позвонков.

Переднебоковой доступ к телам LH—Si. При переломах тела II поясничного позвонка показан реберно-параректальный забрюшинный доступ по Соутвику—Робинзону (рис. 1.23).

Послойно рассекают мягкие ткани по ходу XII ребра, затем мышцы живота параллельно и отступя 2—3 см от крыла подвздошной кости. Резецируют ребро, отслаивают брюшину внутрь, освобождая подвздошную область вверх до диафрагмы и ее латеральной ножки. Разрез в верхнем отделе живота не следует проводить по наружному краю влагалища прямой мышцы живота, так как возможно повреждение брюшины из-за ее интимного спаяния с фасцией. На уровне верхних поясничных позвонков брюшная аорта располагается по передней поверхности тел позвонков несколько слева, вена занимает правую переднебоковую поверхность, но располагается несколько кпереди от тел. Поэтому отслойку передней продольной связки следует выполнять в стороны вместе с ножками диафрагмы и мышцами. Таким образом, исключается контакт с магистральными сосудами данной области и опасность их повреждений. При повреждении тел I и II поясничного позвонков предпочтение следует отдавать правостороннему доступу.

При повреждении тел нижних поясничных позвонков чаще всего используется левосторонний реберно-паховый доступ по Чаклину (рис. 1.24). Производят послойный разрез мягких тканей начиная от края реберной дуги и до проекции лонного сочленения. Отслаивают тупо брюшину от боковой и задней стенок живота, затем отводят кнутри — обнажается подвздошная область. В рану выступают подвздошно-поясничная мышца, которая покрывает боковую

поверхность тел позвонков, аорта, место бифуркации аорты и подвздошные артерия и вены. На уровне переднебоковой поверхности тел IV—V поясничных позвонков хорошо видна полая вена. Для обнажения переднебоковой поверхности тел следует выделить, перевязать и пересечь поясничные сосуды в зоне поврежденного сегмента. При необходимости манипуляций на V позвонке необходимо перевязать венозную ветвь на уровне I крестцового позвонка, так как при попытке смещения подвздошной вены может произойти разрыв ствола вены с последующим обильным, трудно останавливаемым кровотечением.

Этот доступ был предложен В. Д. Чаклиным в 1931 г. для радикальной операции на телах позвонков по поводу спондилолистеза (рис. 1.25). Обнажив переднюю поверхность позвонков, долотом иссекают клин из Lv и крестца, захватывая тонкую костную пластинку нижней поверхности тела Lv, полностью диск и верхнюю поверхность крестца. Полученный дефект заполняют трансплантатом, взятым из болыпеберцовой кости.

Учитывая особенности расположения сосудов на уровне Lrv—SH, И. М. Митбрейт предложил правосторонний доступ для переднего спондилодеза. Преимуществом этого доступа является то, что нижняя полая вена в поясничном отделе смещена вправо и соединение общих подвздошных вен происходит не на середине тела Liv, a правее, тем самым становится более свободный подход к области Lv—Sn. Крестцовые вены расположены либо посередине диска, либо левее (рис. 1.26). Подвздошные сплетения расположены также влево от средней линии. Все это облегчает подход к телам Lrv—SH. ЭТИМ же доступом можно пользоваться при опухолевом, воспалительном поражении Lrv—S».

Возможен и чрезбрюшинный доступ к телам Lv—Sn по Мюллеру. Недостатками этого доступа являются контакт с кишечником, частое развитие в послеоперационном периоде динамической непроходимости, возможное развитие воспалительных, спаечных процессов. Этот доступ не нашел среди отечественных ортопедов широкого признания.

В ряде случаев происходит перелом нижнегрудных и поясничных позвонков на различных уровнях. Чаще наблюдается перелом Thix— Thxi в сочетании с переломом Lm—Lv. Для одномоментной манипуляции на грудных и поясничных позвонках используется чресплеврально-чрездиафрагмальный внебрюшинный доступ. Разрез выполняют по межреберью соответственно перелому грудного позвонка (обычно десятое межреберье). На уровне верхнего края ребра разрез мягких тканей направляется вниз параллельно крылу подвздошной кости до лона. Обнажив переднебоковую поверхность тел позвонков, можно манипулировать на различных отделах позвоночника от Thviii до Liv.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Техника оперативного переднего доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

а) Техника нижнешейного доступа к шейно-грудному переходу позвоночника:

– Нижнешейный доступ или доступ Smith-Robinson позволяет выполнить обзор Т1 и Т2 позвонков почти у всех пациентов. Технически он похож на доступ, который используется при передней дискэктомии и остеосинтезе.

– Визуализация задней части диска трудна и может потребовать резекции вышележащего позвонка.

– Удаление позвонка может оказаться легче, чем удаление межпозвонкового диска.

– При доступе с правой стороны необходимо визуально определить возвратный гортанный нерв.

– При левостороннем доступе необходимо опасаться повреждения грудного протока.

– Нижняя щитовидная вена и артерия при необходимости могут быть перевязаны.

– Плечеголовная вена будет расположена ниже и лежать кпереди от трахеи на уровне Т3 позвонка.

– Операционное поле ограничено:

• С медиальной стороны трахеей и пищеводом.

• Снизу верхушкой легкого и плечеголовным стволом.

• С латеральной стороны влагалищем сонной артерии.

б) Техника надключичного доступа к шейно-грудному переходу позвоночника:

– Для этого доступа используется разрез выше ключицы с выходом позади сонного влагалища.

– Ключичная порция ГКС отсекается.

– Подключичная артерия и ее ветви (щитошейный ствол, надлопаточная артерия и поперечная артерия шеи) обнажаются. При необходимости последние две артерии можно перевязать.

– Обнажается диафрагмальный нерв на передней лестничной мышце. Ее пересекают, стараясь не задеть нерв.

– Отслоение передней лестничной мышцы откроет доступ к фасции Sibson, которая покрывает купол легкого.

– Фасцию Sibson разделяют поперечно, чтобы отвести висцеральную плевру и легкое книзу.

– Теперь через верхнюю апертуру грудной клетки открывается обзор на заднюю часть глотки, звездчатый узел и тела верхних грудных позвонков.

– Оба метода не подходят для тучных и массивных пациентов с короткой шеей, но для них разработаны варианты доступов, описанных ниже.

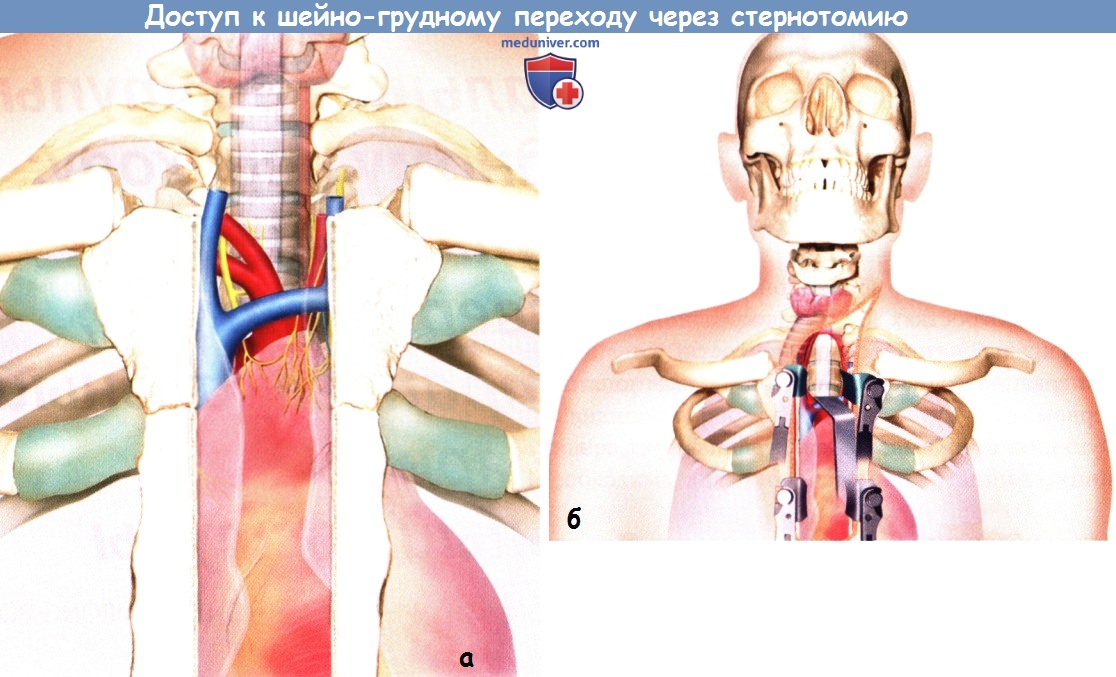

в) Техника доступа к шейно-грудному переходу позвоночника через рукоятку грудины и ключицу:

– Этот доступ можно комбинировать с левосторонним нижнешейным доступом.

– Возможны несколько вариантов клюшкообразных разрезов.

– Рассекаются подкожная мышца шеи и глубокая фасция шеи.

– Грудинная и ключичная головки ГКС мышцы отсекаются и отводятся в сторону.

– Грудино-подъязычная и грудино-щитовидная мышцы отсекаются и отводятся медиально.

– Тупым путем разделяется висцеро-каротидное влагалище.

– Медиальная треть ключицы и рукоятка грудины освобождаются от надкостницы.

– Ключица в месте соединения медиальной и средней трети пересекается.

– Медиальный конец ключицы также можно вывихнуть из грудино-ключичного сустава.

– Левую половину рукоятки грудины можно удалить по частям с сохранением заднего листка надкостницы.

– Альтернативой является отведение левой половины рукоятки грудины и грудино-ключичного сустава единым блоком на грудинном пучке ГКС.

– Рассечение необходимо выполнять до появления в ране крупных кровеносных сосудов.

– Нижние щитовидные сосуды могут быть пересечены.

– Левая плечеголовная вена должна быть отведена каудально.

– Для доступа к телам позвонков рассекается предпозвоночная пластинка (листок глубокой фасции шеи).

– Реконструкцию ключицы и рукоятки грудины необходимо дополнить фиксацией спицами или пластиной.

г) Техника доступа к шейно-грудному переходу через грудину и грудную клетку:

– Этот доступ обеспечивает выход к телу Т4 позвонка у пациентов с ожирением.

– Летальность при выполнении этого доступа выше, чем при использовании других.

– Возможна комбинация с нижнешейным доступом.

– Не вызывает дисфункций в плечевом суставе.

– Разрез необходимо начать медиальнее передней границы ГКС, затем вниз и продолжить по средней линии грудины к мечевидному отростку.

– Грудино-подъязычную и грудино-щитовидную мышцы рассекают.

– Жировую подушку и тимус отделяют от грудины.

– Грудину освобождают от надкостницы и распиливают по средней линии с помощью специальной пилы.

– Нижние щитовидные сосуды могут быть перевязаны.

– Левая плечеголовная вена отводится каудально или перевязывается при необходимости, трахею и пищевод смещают в медиальном направлении, а влагалище сонной артерии — в латеральном.

– Предпозвоночную фасцию рассекают для доступа к телам позвонков.

– При закрытии раны выполняется остеосинтез. При повреждении плевры необходимо дренирование грудной полости.

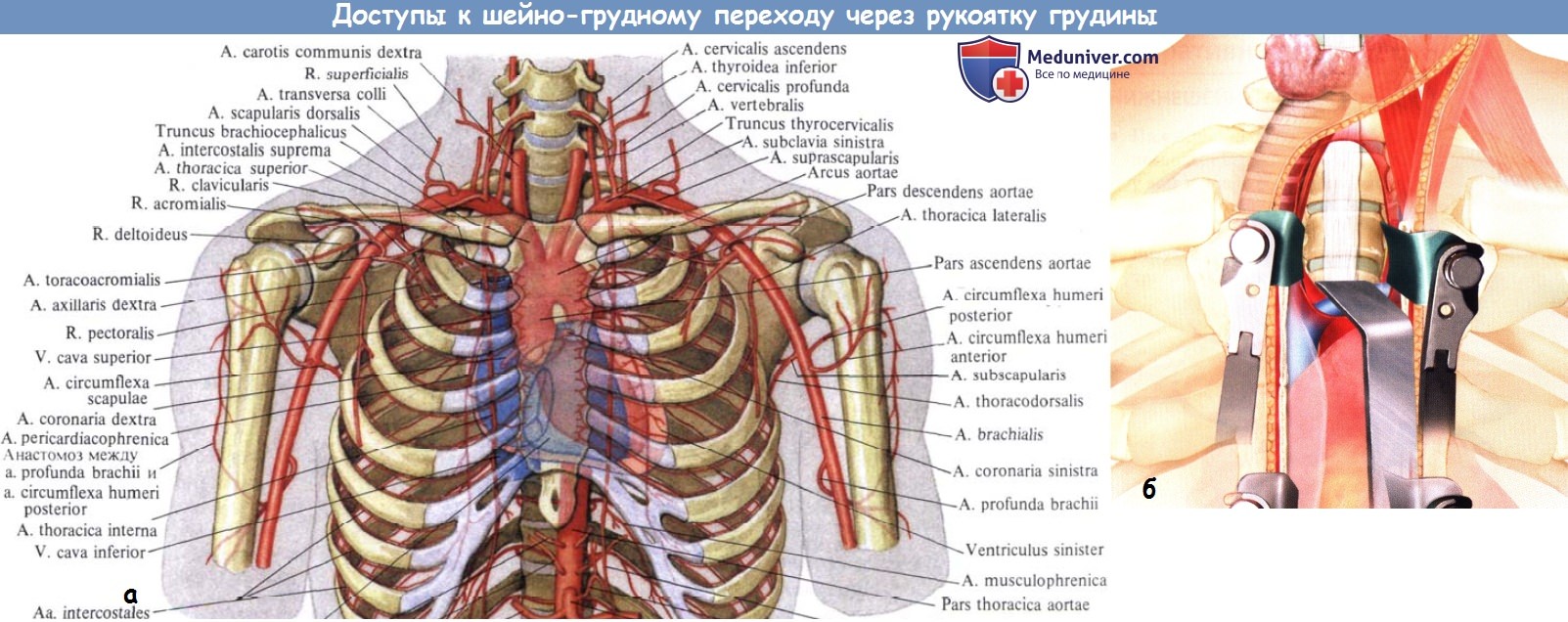

Разрезы при выполнении доступа через рукоятку грудины:

А. Поперечный разрез вдоль яремной вырезки с продолжением по срединной линии рукоятки грудины.

Б. Косой разрез вдоль внутреннего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы с продолжением по срединной линии рукоятки грудины.

В. Т-образный разрез.

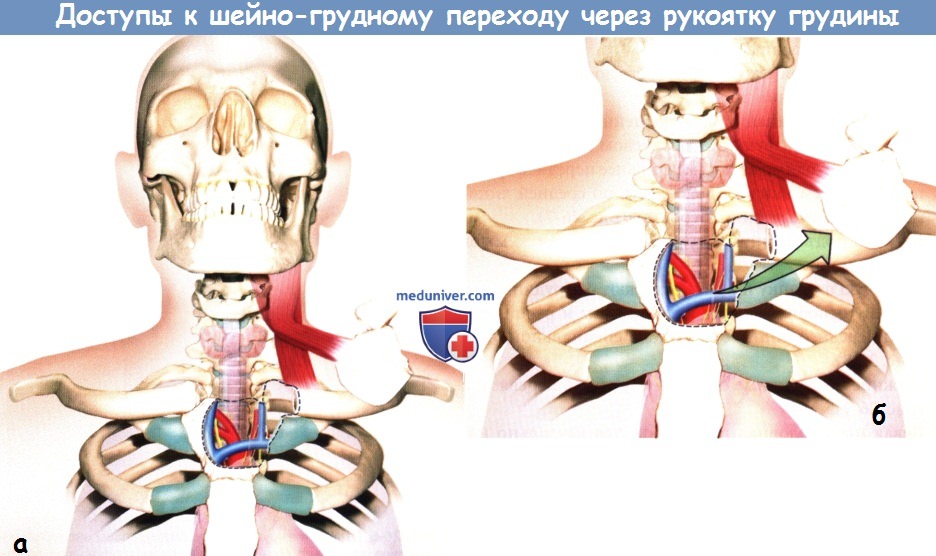

а – Грудино-ключичный сустав сохраняют интактным, отводя его единым блоком на грудинной порции грудино-ключичного сустава (ГКС).

б – Необходимо определить крупные сосуды после отведения рукоятки грудины и жировой прослойки под ней. При необходимости лигируют нижние щитовидные сосуды.

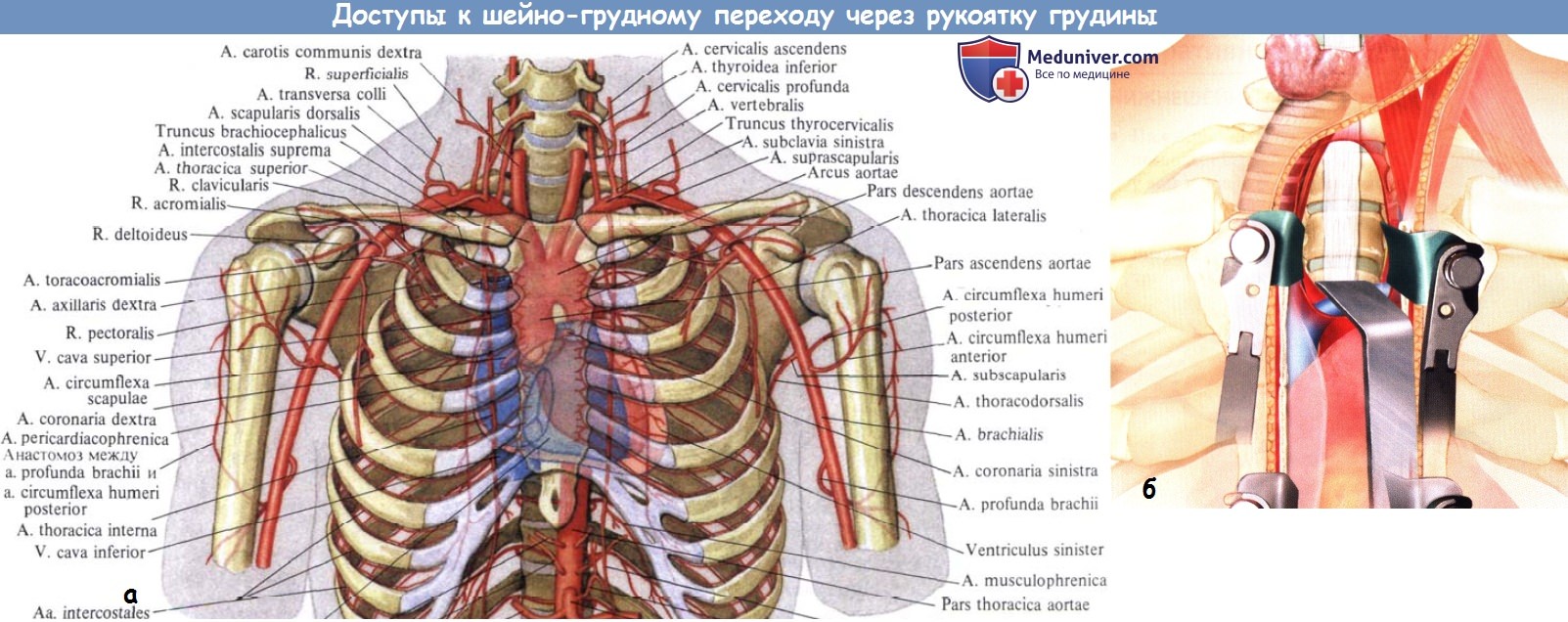

а – Анатомия артерий шеи и грудной клетки.

б – Отведение крупных сосудов каудально (вниз), висцерального влагалища медиально, сонного влагалища латерально дает доступ к превертебральной фасции.

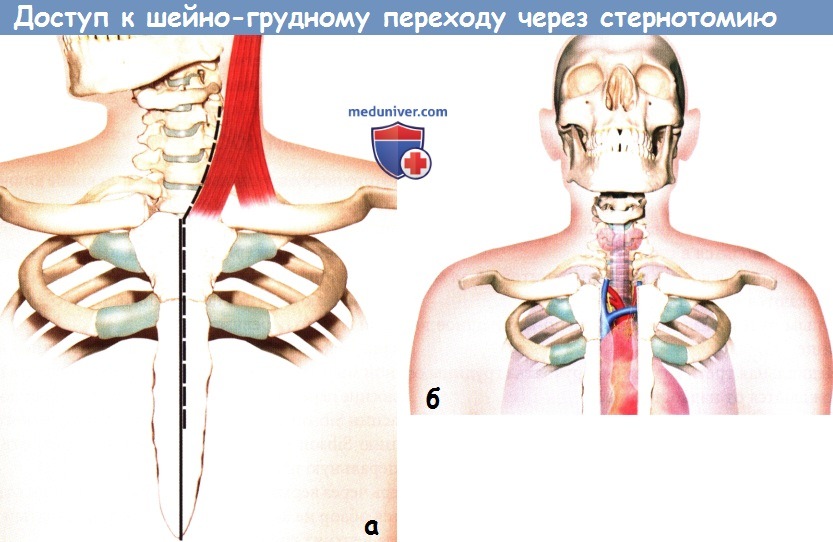

а – Разрез при комбинации нижнешейного доступа и стернотомии.

б – Доступ после стернотомии. Необходимо придерживаться срединной линии во избежание повреждения плевры и предельно аккуратно выполнять стернотомию для предотвращения повреждения крупных сосудов.

а – Стернотомия. Необходимо визуализировать возвратный гортанный нерв наряду с крупными сосудами.

б – Вид после наложения ранорасширителей после выполнения стернотомии.

– Также рекомендуем “Хирургическая анатомия заднелатерального доступа к шейно-грудному переходу позвоночника”

Оглавление темы “Оперативные доступы к грудному отделу позвоночника.”:

- Техника оперативного переднего доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

- Хирургическая анатомия заднелатерального доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

- Техника операции задней срединной ламинэктомии на шейно-грудном переходе позвоночника

- Техника транспедикулярного доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

- Техника костострансверсэктомии для доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

- Техника бокового экстраплеврального параскапулярного доступа к шейно-грудному переходу позвоночника

- Техника переднебокового доступа к грудному отделу позвоночника

Источник