Паралич позвоночника от чего бывает

Причины и симптомы парезов

Парез представляет собой частичный паралич. Другими словами, его можно охарактеризовать как определенная невозможность выполнения различных действий и движений из-за серьезных поражений немаловажной центральной и периферической нервных систем.

Данное заболевание специалисты условно делят на две большие группы. Первая – органические, когда существует возможность точно выяснить, почему конкретный нервный импульс не всегда доходит до мышцы. Вторая группа – функциональные, которые диагностируются опасными повреждениями коры головного мозга.

Основными типами пареза являются парез нерва, парез конечностей, парез гортани и дистальный парез. Опасный парез нерва – это зачастую частичное ограничений действий мускулатуры тела человека, которая происходит вследствие конкретной его части, когда мышцы перестают выполнять привычные человеческие функции. Связано это серьезное расстройство главным образом с нарушениями нервной системы.

Другой тип – парез конечностей обычно спровоцирован опасным кровоизлиянием в мозг. Он считается довольно распространенным заболеванием среди населения многих стран. Как минимум несколько миллионов людей сильно страдают от такой частичной потери важной функциональности конечностей. При этом если обездвижена только одна конечность, то диагностируют монопарез. Парапарез – это такой недуг, когда поражены две руки или обе ноги. При тетрапарезах плохо двигаются и нижние и верхние конечности.

Парез гортани – это неполный паралич обширной гортанной полости. Можно разделить этот вид на три маленьких подвида. Миопатический парез провоцируется различными воспалительными процессами, которые возможны в мышцах, а также всевозможными патологиями нервов, обычно проводящих путей и даже центров мозговой активности. К ним причисляют ларингит и туберкулез.

Невропатический парез возникает из-за различных изменений центральной и периферической нервных систем. Такие серьезные изменения в ЦНС всегда происходят из-за истерий, а в периферической – из-за блуждающего нерва. Данные серьезные патологии нередко связаны и с травмами и с другими воспалениями шейном или в грудном отделах.

Дистальный парез рук делает невозможным выполнение многообразных непринужденных движений. Он разделен на две подгруппы – центральный и периферический. При таком виде заболевания пациент не может просто сжать руку в кулак. Более того, нередко вместе с таким элементарным сжатием происходит и разгибание в лучезапястном суставе больного человека.

Причины пареза

Основными причинами дистального пареза можно отметить родовую травму в немаловажной области плечевого сплетения. Другими причинами являются кровоизлияния, инсульты, опухоли, длительные мигрени, типичный рассеянный склероз, значительные поражения полушарий верхнего шейного отдела спинного мозга и головного мозга, а также и другие травмы.

Причины возникновения парезов гортани кроются в полиэтиологической патологии. нередко данный вид заболевания развивается и на фоне других инфекционных заболеваний. Нередко парезы гортани могут диагностироваться при таких воспалительных заболеваниях, как ларинготрахеит, брюшной тиф. сифилис, ботулизм и сирингомиелия.

Причины пареза лицевого нерва заключаются в наличии таких недугов, как герпес, грипп, краснуха, аденовирусы, ЦМВ и ветряная оспа. Однако полностью не доказана связь этих заболеваний с парезом лицевого нерва.в большинстве случаев парезов конечностей причинами могут быть различные травмы и несчастные случаи.

Симптомы пареза

Прогрессивное возрастание тонуса мышц можно отнести к главным симптомам данного заболевания. Также можно отметить серьезное нарушение рефлексов и гиперрефлексию. При этом клиническая картина типичных парезов гортани основана из различных нарушений голоса, а также нарушений дыхания. Можно отметить её основные проявления – снижение звучности голоса, потеря тембра голоса, шепотная речь, охриплость, сиплость и дребезжание голоса. Помимо этого немаловажным симптомом является утомляемость при незначительных голосовых нагрузках.

При парезах конечностей наблюдается не только повышение тонуса мышц, но и существенное нарушение рефлексов, а также отмечается гиперрефлексия. При парезах лицевого нерва ощущается сильная болезненность и довольно неприятные ощущения. Асимметричность или частичная неподвижность лица являются главными признаками этого вида заболевания. При этом пациенту сложно просто улыбнуться и он испытывает колоссальные трудности при обычном разговоре.

При парезах гортани заметны серьезные нарушения дыхания, поскольку воздуху трудно поступать в дыхательные пути пациента. В некоторых больных случается опасная асфиксия. Типичный миопатический парез гортани с опасным двусторонним поражением проявляется значительными нарушениями фонации При нейропатическом парезе гортани зачастую отмечаются слабости вначале мышцы, а также расширяющаяся голосовая щель, раздражительность, нарушения сна и утомляемость присущи всем видам пареза.

Диагностика пареза

При диагностике парезов обычно требуется участие таких специалистов, как психоневрологи, отоларингологи, нейрохирурги, психиатры и пульмонологи. При диагностировании такого заболевания немаловажную роль играет тщательный сбор анамнеза, и также выявление склонности каждого конкретного пациента к типичным психогенным реакциям.

В большинстве случаев современное обследование пациентов с парезами гортани всегда осуществляется с микроларингоскопии. Также проводится обязательная рентгенография и КТ гортани. Затем необходима оценка нейро-мышечной передачи и сократительной способности мышц. Диагностика пареза лицевого нерва практически всегда специфична и вопросов не возникает, анализ сопутствующих травм даёт необходимую точность. Можно провести рентгенологическое исследование для подтверждения диагноза.

При диагностике конечностей всегда специалисты учитывают распространение имеющейся мышечной слабости и её локализацию.

Лечение пареза

Обычно первичным проявлением пареза всегда считается определенный дискомфорт в мышцах. При отсутствии необходимого лечения не исключено, что такое серьезное заболевание как парез перерастет в полный паралич. В большинстве случаев в местах образования частичной обездвиженности пациенты ощущают сильную боль. При этом, если недуг сопровождается и другими острыми заболеваниями, то его развитие происходит довольно быстро, исходя из чего и назначают лечение.

Основное лечение обычно заключается в первоначальном выявлении и дальнейшем устранении главной причины возникновения заболевания. Нередко различные патологии перерастают в парезы. При инсультах всегда эффективна особая восстановительная терапия. При повреждениях и других травмах специалисты проводят неизбежное сшивание периферических нервов. Если обнаружены опухоли или иные новообразования, которые оказывают значительное давление на нервы, то назначаются операции по их обязательному удалению.

Помимо прочего нередко показаны специальные курсы массажей, которые призваны помочь в поддержке мышц в тонусе, поскольку от постоянного частичного обездвижения они могут быть атрофированы. При лечении различных видов пареза немаловажное значение имеет сила воли каждого пациента и его решительность. Больной должен желать выздороветь, чтобы активизировать внутренние силы организма.

Профилактика парезов

Основной профилактикой парезов является нормирование нагрузки после восстановления функций мышц. Также рекомендуется избегать переохлаждения. При парезах гортани необходимо исключить длительное пребывание человека в запыленных помещениях. Чтобы полностью исключить рецидивы, необходимо беречься особенно в первое время от различных инфекционных заболеваний и различных неврозов.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность – “Лечебное дело” в 1991 году, в 1993 году “Профессиональные болезни”, в 1996 году “Терапия”.

Наши авторы

Источник

После 30-летнего возраста как у мужчин, так и у женщин диагностируются те или иные нарушения в позвоночном отделе. Любое патологическое состояние кровоснабжения позвоночника является основной первопричиной для потенциальной угрозы спинального инсульта. Распространённость заболевания составляет около 1% от общего количества инсультов. Случаи с летальным исходом встречаются также только в особо тяжких случаях, но подобная проблема часто оканчивается инвалидностью.

Что такое инсульт спинного мозга?

Спинальный инсульт — неврологическая патология, обусловленная острыми нарушениями кровообращения в спинном мозге. Чаще всего поражаются нижние грудные и поясничные сегменты.

Спинальный инсульт — неврологическая патология, обусловленная острыми нарушениями кровообращения в спинном мозге. Чаще всего поражаются нижние грудные и поясничные сегменты.

Минуя корешковые вены, в направлении к передним и задним сплетениям кровь транспортирует продукты обмена в полую вену. Под влиянием целого ряда причинных факторов этот отлаженный процесс может оказаться нарушен.

Сосудистая мальформация (патологически неправильное сплетение вен либо артерий) приводит к соединению венул с артериолами. Вследствие этого кровь поступает прямиком в венозные сосуды, минуя микроциркуляторное русло. Это приводит к формированию множества сосудистых клубков, которые склонны к разрыву под воздействием кровяного давления.

Формы инсульта

Геморрагический инсульт

Спровоцировать геморрагический инсульт может сосудистая мальформация, травмы позвоночника, онкологические новообразования и патологии крови. Кровоизлияние происходит или в мозговое вещество (гематомиелия), или субарахноидальное пространство (гематорахис).

При гематомиелии вариации клинических признаков разнообразны, как и при ишемической форме.

Пациент ощущает пронзительную опоясывающую боль в верхней части тела с параллельным развитием паралича конечностей.

Пациент ощущает пронзительную опоясывающую боль в верхней части тела с параллельным развитием паралича конечностей.

Поражённые конечности утрачивают значительную долю чувствительности. Обширное кровоизлияние провоцирует тетрапарез, который нарушает и функции, и чувствительность органов таза.

Гематорахис, в отличие от гематомиелии, встречается намного реже. В большинстве случаев причиной служит разрыв аномального сосуда, травма позвоночника средней или тяжёлой степени, или механическое повреждение непосредственно спинного мозга.

Боль носит стреляющий и пульсирующий характер, опоясывает весь позвоночник и способна сохраняться длительное время вплоть до нескольких недель. К тому же пациент страдает от расстройства сознания, сильных головокружений и приступов тошноты.

Ишемический инсульт

Результат постепенной механической закупорки сосудов либо длительного спазма артерий с последующим поражением спинномозговых нейронов. После полной утраты нейронами возможности кровоснабжения в поражённой области образуется некрозный очаг. Среди основных причин патологии — курение и употребление алкоголя, систематические тяжёлые физические нагрузки или сильный перегрев.

Для этой формы инсульта характерны такие стадии:

- Начальная стадия. За одну или даже несколько недель пациент начинает ощущать кратковременную слабость в руках и ногах. После чего присоединяются дискомфортные ощущения в мышцах, «мурашки», зябкость и онемение. Возникают проблемы с мочеиспусканием: задержка или наоборот — учащение. Появляется боль в позвоночнике, переходящая на конечности.

- Развитие инсульта. По скорости развития ишемический инсульт всегда напрямую зависит от вызвавшей его причины. Симптомы могут нарастать на протяжении нескольких часов, но, если проблему спровоцировал оторвавшийся тромб или эмбол (кровяной субстрат), клинические признаки проявляются в течение нескольких минут.

- Стадия стабилизации. Конечностям возвращается определённое количество доступных произвольных движений. Постепенно нормализуется работа органов таза.

- Стадия остаточных явлений.

Причины

Все причины классифицируются как первичные и вторичные. Под первичными подразумевается изначальное состояние проходимости в питающем сосуде:

- эмболии или тромбозы артерий;

- аномальное развитие сосуда с перегибами либо чрезмерной извитостью;

- инфекционно-аллергические выскулиты (внутренние воспаления);

- аневризматическое расширение;

- сдавление расширенной веной;

- межпозвоночная грыжа;

- инфаркт миокарда.

Вторичные причины всегда обусловлены определённым заболеванием, которое напрямую затрагивает всю систему кровоснабжения:

- врождённая аномалия позвонков;

- эндокринные нарушения;

- атеросклероз, острая сердечная недостаточность;

- остеохондроз;

- туберкулёзный спондилит;

- воспаление спинномозговой оболочки;

- патологии крови — лейкемия, гемофилия, коагулопатия и тромбоцитемия;

- онкология костной ткани;

- гипертония.

Среди остальных распространённых первопричин — травмы позвоночника, повреждение артериальных сосудов в процессе хирургического вмешательства. Каждая из причин приводит к потере возможности полноценного кровоснабжения спинного мозга. В результате происходит нарушение всех основных функций нейронов проводящих путей, и проявляются признаки острого кислородного голодания тканей.

Симптомы

Признаки инсульта отличаются своей внезапностью и вариативностью в прямой зависимости от локализации, калибра сосуда и основной причины поражения.

Признаки инсульта отличаются своей внезапностью и вариативностью в прямой зависимости от локализации, калибра сосуда и основной причины поражения.

Среди самых первых признаков заболевания — боли в ногах и спонтанная хромота.

С течением времени начинает проявляться ряд дополнительных общих симптомов:

- Произошёл паралич, пара- либо тетрапарез ниже уровня повреждения, что привело к полной потере двигательной возможности либо хромоте. Пациент перестаёт ощущать твёрдую поверхность;

- Произошла поверхностная либо глубокая утрата чувствительности. Пациент не чувствителен к боли и температурным воздействиям;

- Проблемы с мочеиспусканием и дефекацией. Это дополнительно крайне усугубляет психоэмоциональное состояние больного;

- Закупорка спинномозговой артерии;

- Острая боль в поясничном отделе.

СПРАВКА: Симптомы меняются в зависимости от того, какая конкретно артерия стала инициатором поражения, и на каком участке локализован очаг. Именно поэтому для спинного инсульта характерно множество различных синдромов. И чем обширнее зона поражения и чем выше расположен очаг, тем больше клинических признаков.

Диагностика

Диагностика начинается с подробного анамнеза. Немаловажно, каков был характер начала и в какой последовательности развивалась симптоматика.

Диагностика начинается с подробного анамнеза. Немаловажно, каков был характер начала и в какой последовательности развивалась симптоматика.

Обнаруженные в ходе осмотра нарушения позволяют предположить локализацию в целом патологического очага.

Но индивидуальные вариации спинального кровоснабжения слишком разнообразны, и это вызывает сложности в определении чёткого места сосудистого разрыва. В связи с этим в диагностике применяется следующий ряд необходимых исследований:

КТ или МРТ позвоночника, чтобы определить повреждения или смещения позвонков, наличие/отсутствие остеофитов либо осколков, сужена ли межпозвонковая щель или нет. Визуальный метод помогает обнаружить компрессию позвоночного канала, спинальные опухоли, гематомы или межпозвоночные грыжи

- Ангиография на выявление мальформаций, аневризмы, сдавления сосудов и тромбоза;

- Анализ крови общий и на сахар;

- УЗИ с применением доплерографии;

- Пункция спинного мозга;

- Электронейромиография помогает обнаружить расстройства иннервации в отдельных мышцах.

Лечение

Лечение спинального инсульта осуществляется при помощи медикаментов, в тяжёлых случаях — хирургическим способом и дополнительно физиопроцедурами. Чрезвычайно важно приступить к лечению на самом раннем этапе во избежание гибели нейронов и расширения участка поражения.

Вне зависимости от характера инсульта изначально стоит задача убрать чрезмерную отёчность тканей, поддержать метаболизм нейронов и максимально предотвратить гипоксию спинальных тканей. С этой целью вводятся инъекции мочегонных препаратов, антиоксиданты, нейропротекторы и витамины группы В.

Улучшить кровообращение и наладить обменные процессы ишемизированного участка помогают Метамакс, Актовегин, Милдронат.

Улучшить кровообращение и наладить обменные процессы ишемизированного участка помогают Метамакс, Актовегин, Милдронат.

В случае тромбоэмболии необходимы такие антикоагулянты как Надропарин и Гепарин. Восстановить функции поражённой нервной ткани помогут Церебролизин с Винпоцетином.

Лечение геморрагического инсульта заключено в применении гемостатиков: эпсилонаминокапроновой кислоты и Викасола. Для укрепления сосудистых стенок в дополнение назначаются ангиопротекторы.

Если происходит сдавление новообразованием, разрыв сосуда или тромбоэмболия, в экстренном порядке проводится хирургическое вмешательство. В зависимости от конкретного вида патологии характер операции может подразумевать:

- дискэктомию при межпозвоночной грыже;

- удаление спинальной опухоли;

- резекцию аневризмы;

- иссечение мальформации;

- перевязку приводящих сосудов;

- ушивание сосудистой стенки;

- стентирование сосуда (установка каркаса);

- тромбоэмболэктомию.

Последствия

К сожалению, осложнения после спинального инсульта — явление достаточно распространённое. После удачного хирургического лечения либо своевременной и грамотной консервативной терапии у пациента есть все шансы вернуться к прежней полноценной жизни, если очаг поражения был незначительный.

Однако даже подобный исход предполагает систематическое диспансерное наблюдение в комплексе с профилактическими лечебными курсами.

Но в ряде случаев последствия заболевания имеют менее благоприятную перспективу, и у пациента остаются необратимые функциональные нарушения. Это говорит об однозначной инвалидности.

Подразумеваются следующие патологии:

- Парез одной или нескольких конечностей. Мышечная слабость, которая лишает возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения;

- В конечностях или на теле частично либо полностью отсутствует чувствительность. Не исключается утрата двумерно-пространственного чувства (узнавание с закрытыми глазами нарисованных на теле цифр, букв), чувства локализации и стереогноза (узнавание с закрытыми глазами предметов на ощупь);

- Расстройство дефекации или мочеиспускания в разной степени тяжести;

- Снижение потенции.

Реабилитация

Восстановительный период иногда длится несколько лет. Перенесенное заболевание приводит к вынужденной смене привычного образа жизни, что требует дополнительной психосоциальной адаптации.

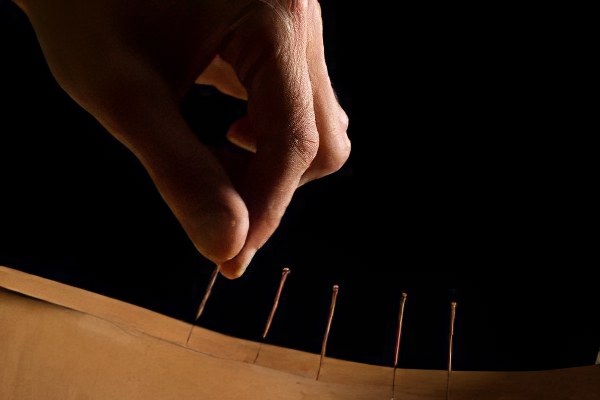

Дважды в течение года пациенту назначается очередной медикаментозный курс. Помимо этого, огромное значение имеют курсы массажа и регулярная лечебная гимнастика. В определённых случаях возникает необходимость в ортопедической обуви, вспомогательной трости или ходунках. Очень часто хороший эффект даёт иглорефлексотерапия.

В обязательном порядке показана физиотерапия. Особенно результативны ультрафонофорез и электрофорез, озокеритные и парафиновые аппликации, магнитотерапия.

Несмотря на то, что в большинстве случаев инсульт спинного мозга не угрожает продолжительности жизни как таковой, его последствия способны кардинально изменить привычный образ жизни не в лучшую сторону

Полезное видео

Предлагаем Вам визуально ознакомиться с интересным видео по теме:

Вместо заключения

Чтобы максимально обезопасить себя от потенциальной угрозы, откажитесь навсегда от курения, контролируйте вес и сбалансируйте свой рацион питания. Во время физических нагрузок равномерно распределяйте нагрузку на позвоночник. Избегайте силовых видов спорта, но обратите внимание на плавание. Регулярное посещение бассейна поможет значительно укрепить мышечный корсет.

Источник