Особенности переноса раненых в живот и позвоночник

Методика операции при проникающем ранении живота: доступ, временный гемостаз

Принцип оперативного лечения поникающих ранений живота заключается в строгом соблюдении этапов. Отступление от этого может стать причиной осложнений во время и после операции и даже гибели пострадавшего. Этапы оперативного вмешательства при проникающих ранениях живота:

1) выполнение доступа;

2) временный гемостаз и эвакуация крови;

3) ревизия органов брюшной полости;

4) начало реинфузии крови;

5) выполнение основного объема операций на поврежденных органах;

6) санация и дренирование брюшной полости;

7) ушивание лапаротомной раны.

Выполнение оперативного доступа при проникающих ранениях живота

Для выполнения лапаротомии кожу обрабатывают от уровня сосков до середины бедер. При нестабильной гемодинамике обработка операционного поля и укрытие простынями необходимо выполнять одновременно с введением в наркоз.

Во всех случаях следует выполнять срединную лапаротомию от мечевидного отростка до точки на 4 см ниже пупка (длина лапаротомной раны -не менее 20 см). Необходимость столь широкого доступа обусловлена тем, что у пострадавших с профузным внутрибрюшпым кровотечением никогда нельзя определить заранее объем и локализацию повреждений.

Выполнение ограниченной верхнесрединной лапаротомии (от мечевидного отростка до уровня на 2 см выше пупка) является частой и грубой тактической ошибкой. Через небольшой доступ невозможно осуществить полноценную ревизию и свободное вмешательство на органах. В таких случаях хирургу приходятся тратить время на расширение доступа вниз.

Однако и при срединной лапаротомии в ходе операции порой приходится прибегать к расширению доступа или вверх за счет продольной стернотомии, или косо вверх от пупка по направлению к реберной дуге. Использование ретракторов тина Сигала или Ришара позволяет намного улучшить доступ ко всем органам поддиафрагмального пространства, не прибегая к таким травматичным доступам, как торакофренолапаротомия с пересечением реберной дуги.

Производить лапаротомию путем расширения раны, полученной пострадавшим, категорически противопоказано из-за большой вероятности ее инфицирования и нагноения, а также нефизиологичности таких доступов.

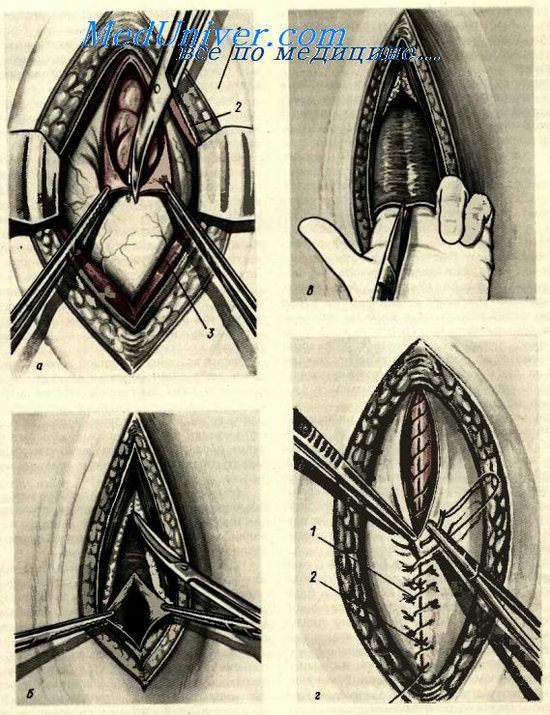

Нижняя срединная лапаротомия.

а — начало вскрытия брюшины: 1 — кожа и подкожная жировая клетчатка; 2 — апоневроз; 3 — прямая мышца живота; б — отодвигание жировой клетчатки с мочевым пузырем; в — рассечение брюшины под контролем пальцев; г — зашивание апоневроза: 1 — непрерывный шов на апоневроз; 2 — подкрепляющие шелковые отдельные швы.

Временный гемостаз и эвакуация крови при проникающем ранении живота

В момент вскрытия брюшной полости кровотечение из поврежденных сосудов за счет снижения внутрибрюшного давления усиливается. Поэтому брюшину не следует вскрывать до тех пор, пока не завершен разрез кожи и апоневроза по всей длине доступа. В связи с этим анестезиолог принимает меры по поддержанию гемодинамики, хирург быстро осуществляет временную остановку кровотечения, а ассистент производит эвакуацию крови из брюшной полости.

При этом кровь необходимо собирать аппаратом Sell Saver или просто в стерильную емкость, чтобы в дальнейшем, после выяснения характера повреждений, постараться вернуть ее в кровеносное русло — выполнить реинфузию крови. При массивном кровотечении после эвакуации большинства сгустков и жидкой крови брюшную полость временно тампонируют по квадрантам: один тампон вверх вправо, второй — вверх влево, третий — вниз вправо, четвертый — вниз влево. Затем хирург постепенно извлекает по одному тампону и осуществляет временный гемостаз.

Источники кровотечения обнаруживаются по видимой пульсации струи крови или по виду крови, с характерным шипением поступающей из сосуда в глубине раны и приводящей в движение уже излившуюся в брюшную полость кровь.

Наиболее простой прием временного гемостаза — пережатие кровоточащего сосуда пальцами. Это легко сделать при кровотечении из сосудов брыжейки тонкой и толстой кишки. Временный гемостаз при повреждениях печени и селезенки достигается путем пережатия печеночно-двенадцатиперстной связки или ножки селезенки. Пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки, предложенное I.H. Pringle в 1908 г., выключает артериальный и портальный приток крови, что позволяет выявить локализацию и характер повреждений паренхимы и печени сосудисто-секреторных образований.

Однако, как показали исследования Е.С. Владимировой, окклюзия приводящих сосудов в течение 40 мин приводит к необратимым расстройствам микроциркуляции не только в паренхиме печени, но и в стенке тонкой кишки, а восстановление кровотока по воротной вене и печеночной артерии одномоментным снятием зажима приводит к тяжелому реперфузионному синдрому. Поэтому после достижения окончательного гемостаза восстановление кровотока по сосудам связки следует осуществлять дискретно, создавая условия для адаптации дилатированных сосудов к потоку крови для выравнивания портального давления.

Кроме того, следует учесть, что окклюзия печеночно-двенадцатиперстной связки при повреждении других органов и сосудов брюшной полости, имеющих общую с печенью венозную систему, — селезенки, вен брыжейки — приводит к усилению кровотечения из этих органов и сосудов.

В таких случаях вместо пережатия связки следует применить такой прием временного гемостаза, как сдавление печени руками ассистента, или прибегнуть к тугой тампонаде марлевыми тампонами. Затем хирург должен быстро выполнить спленэктомию (органосохраняющая операция при тяжелом ранении печени приведет к опасной потере времени), наложить швы на стенки вен или перевязать их. Только после этого можно безопасно вернуться к окклюзии печеночно-двенадцатиперстной связки.

Отсутствие эффекта от пережатия связки свидетельствует о ранении отводящих (печеночных) вен. В таких случаях временный гемостаз может быть достигнут тупой тампонадой марлевыми салфетками.

Есть и другой вариант — выключение печени путем предсердно-кавального шунтирования нижней полой вены в условиях искусственного кровообращения, но эффективность и реальность этого предложения в настоящее время, особенно в российских условиях, вызывает большие сомнения.

У пострадавших с нестабильной гемодинамикой после достижения временного гемостаза операция временно прекращается для проведения мер по стабилизации гемодинамики и противошоковой терапии. Несмотря на то что некоторые зарубежные (да и отечественные) хирурги этот общеизвестный тактический прием обозначают как тактику «damage control», предложенную в последние годы, на самом деле он используется вот уже более 50 лет и рекомендуется во многих руководствах по хирургии.

Завершив выполнение временного гемостаза, хирург получает время для оценки ситуации в ходе ревизии и для принятия решения об объеме вмешательства.

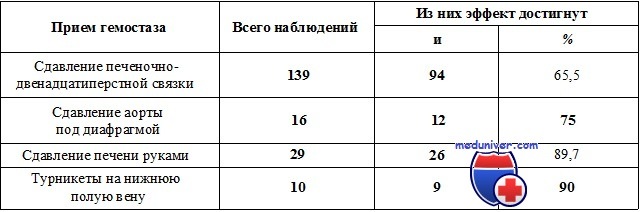

Эффективность приемов временного гемостаза у 194 пострадавших, поступивших в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с травмой печени IV-V степени по Е. Е. Moore, представлена в таблице.

Эффективность приемов временного гемостаза

– Также рекомендуем “Пример операции при ранении диафрагмы при проникающем ранении брюшной полости”

Оглавление темы “Тактика при ранения органов живота”:

- Методика операции при проникающем ранении живота: доступ, временный гемостаз

- Пример операции при ранении диафрагмы при проникающем ранении брюшной полости

- Техника операции при ранении печени – доступ, временный гемостаз

- Техника операции при ранении печени – тампонада раны печени

- Техника операции при ранении печени – окончательный гемостаз

- Техника операции при ранении печени – резекция печени (гемигепатэктомия)

- Техника операции при ранении печени – гепатопексия

- Техника операции при ранении печени – пакетирование печени

- Техника операции при ранении сосудов и желчных путей печени

- Хирургическая тактика при ранении селезенки – остановка кровотечения

Источник

4. Способы переноски раненых

166. Переноска раненого одним человеком осуществляется при помощи носилочной лямки или на руках.

Рис. 9.19. Правильно подогнанная лямка, сложенная восьмеркой

Рис. 9.20. Надевание лямки, сложенной восьмеркой

Рис. 9.21. Правильно подогнанная лямка, сложенная кольцом

167. Переноска раненого на носилочной лямке осуществляется двумя способами.

Первый способ. Раненого укладывают на здоровый бок. Носилочную лямку, сложенную в виде кольца, подводят под раненого так, чтобы одна половина была под его ягодицами, а другая, продетая под мышками, — на спине. Свободный конец лямки должен лежать на земле. Таким образом, по бокам раненого образуются петли.

Оказывающий помощь ложится впереди раненого, спиной к нему, просовывает руки в петли надетой на раненого лямки, подтягивает их на свои плечи. Связывает петли свободными концами лямки и кладет раненого себе на спину. Затем он постепенно поднимается, становится на четвереньки, на одно колено и, наконец, во весь рост. Раненый сидит на лямке, прижатый ею к санитару.

Такой способ особенно удобен тем, что обе руки оказывающего помощь остаются свободными, а раненый может не держаться за него, так как лямка удерживает его достаточно надежно. К недостаткам этого способа относится давление, которое оказывает лямка на спину раненого. Поэтому при ранениях грудной клетки применяют не первый, а второй способ переноски на лямке.

Второй способ. Оказывающий помощь надевает на ноги раненого лямку, сложенную восьмеркой, укладывает его на здоровый бок и, прижимаясь к нему спиной, надевает лямку на себя так, чтобы перекрест ее пришелся на груди. Затем поднимается, как и при первом способе.

При такой переноске грудь раненого остается свободной, но оказывающий помощь должен поддерживать его руки, а раненый должен держаться за плечи или поясной ремень оказывающего помощь.

Оба способа неприменимы при переломах бедра, таза, позвоночника. Второй способ, кроме того, нельзя применять при серьезном повреждении обеих верхних конечностей.

Если нет носилочной лямки, ее легко изготовить: кольцо — из двух, восьмерку — из трех поясных ремней.

Рис. 9.22. Лямка, сложенная кольцом, надета на раненого для переноски

Рис. 9.23. Оказывающий помощь берет раненого на спину

Рис. 9.24. Оказывающий помощь поднимается с раненым

Рис. 9.25. Оказывающий помощь переносит раненого

Рис. 9.26. Переноска раненого на лямке, сложенной восьмеркой

168. Переноска раненого одним человеком на руках (без лямок) осуществляется также двумя способами.

Первый способ. Оказывающий помощь усаживает раненого на возвышенное место, поворачивается к нему спиной, становится между его ног и опускается на одно колено. Раненый обхватывает оказывающего помощь за плечи или держится за его пояс; оказывающий помощь берет раненого обеими руками под бедра и встает.

Рис. 9.27. Переноска раненого на руках

Второй способ. Опустившись на одно колено сбоку раненого, оказывающий помощь берет его одной рукой под спину, другой под ягодицы, а раненый придерживается за его плечи. После этого оказывающий помощь встает.

Переносить раненого на руках труднее, чем на лямке. Поэтому данным способом пользуются лишь при переноске на очень короткое расстояние. Оказывающий помощь, перенося раненого, через каждые 150–200 шагов 2–3 минуты отдыхает. Для отдыха он выбирает возвышенное место (камень, пень), усаживает раненого и садится сам, наблюдая за состоянием раненого. При необходимости оказывает ему первую помощь (поправляет сбившуюся повязку, подбинтовывает, дает пить). Если раненого, переносимого на лямке, нужно положить, оказывающий помощь опускается сначала на колено, потом на четвереньки, а затем ложится и, осторожно повертываясь, кладет его на правый или левый бок (в зависимости от характера ранения).

169. Переноска раненого вдвоем производится при помощи носилочной лямки или на руках (без лямки).

Рис. 9.28. Подготовка к переноске раненого на лямке, сложенной восьмеркой

170. Переноска раненого при помощи носилочной лямки. Сделав из носилочной лямки восьмерку, оказывающие помощь надевают ее на себя так, чтобы перекрест лямки был между ними на уровне тазобедренных суставов, а петля шла у одного через правое плечо, а у другого через левое плечо. На перекрест лямки сажают раненого следующим образом: оказывающие помощь встают лицом один к другому по обе стороны раненого, опускаются один на правое, другой на левое колени; затем они приподнимают и сажают раненого на сомкнутые колени, подводят лямку под его ягодицы и встают.

Рис. 9.29. Переноска раненого на лямке, сложенной восьмеркой

Рис. 9.30. Переноска раненого на плащ-палатке при помощи короткого шеста

В траншеях и ходах сообщения два человека могут переносить раненого на носилочной лямке, сложенной восьмеркой, по способу, показанному выше, или на плащ-палатке.

171. Переноска раненого на руках (без лямок) осуществляется также двумя способами.

Рис. 9.31. Переноска раненого вдвоем на руках (замок из 3 рук)

Рис. 9.32. Переноска раненого вдвоем на руках (замок из 4 рук)

Первый способ. Оказывающие помощь соединяют руки так, чтобы образовалось сиденье («замок»). Сиденье можно сделать, соединив три руки (две руки одного человека и одна рука другого); свободная рука, положенная на плечо первого человека, служит для поддержки раненого, сидящего на «замке».

Если раненый в состоянии обхватить оказывающих помощь руками за плечи, его можно переносить, сделав сиденье из четырех соединенных рук.

Усаживают раненого на сиденье, как и при переноске на лямке. В качестве сиденья можно использовать также поясной ремень, свернутый кольцом.

Второй способ. Один из оказывающих помощь подходит к раненому сзади и подхватывает его под мышки согнутыми в локтях руками; другой встает между ног раненого спиной к нему и обхватывает руками его голени. Первый не должен соединять свои руки на груди раненого, чтобы не затруднять ему дыхание.

Этот способ удобен для переноски раненого по ходам сообщения, траншеям. Его нельзя применять при переломах конечностей.

Рис. 9.33. Переноска раненого вдвоем на руках

Третий способ:

• оказывающие помощь, подойдя к раненому, становятся оба с одной (здоровой) стороны его и опускаются на одно колено;

• оказывающий помощь, находящийся у головы раненого, одну руку подсовывает ему под спину, другую под поясницу;

• раненый обхватывает оказывающего помощь руками за плечи;

• другой, находящийся у ног раненого, подводит руку под его ягодицы, а другую под голени.

• оба, становясь на ноги, поднимают раненого.

Такой способ применяется для переноски на короткие расстояния.

Переноска раненых на носилках .Укладывание раненого на носилки

172. Указанными при описании третьего способа приемами пользуются и при укладывании на носилки, но при этом оказывающие помощь могут опускаться на оба колена. Если при укладывании присутствуют три человека, один из них поддерживает голову и спину раненого, второй — таз, третий — ноги.

В тех случаях, когда раненого требуется уложить на носилки как можно быстрее, оказывающие помощь, не опускаясь на колени, поднимают пораженного с земли, взявшись за его одежду.

Рис. 9.34. Переноска раненого на короткое расстояние. Погрузка на носилки

Рис. 9.35. Погрузка раненого на носилки (поднимание с земли за одежду)

Рис. 9.36. Носилки из одного шеста, плащ-палатки и лямки

Переноска раненого в окопах на носилках

173. Переносить раненых в окопах и ходах сообщения на обычных носилках неудобно, так как они застревают на поворотах. Лучше пользоваться импровизированными носилками изготовленными с использованием шеста, плащ-палатки, лямки медицинской носилочной.

Шест для носилок (круглый брусок) должен быть прочный, длиной 160–200 см, шириной в средней части 5–6 см.

Переносят раненого следующим образом:

• на сложенную кольцом лямку кладут плащ-палатку;

• раненого укладывают на плащ-палатку, углы ее связывают узлами над его головой и ногами;

• под головной и ножной узлы плащ-палатки подводят шест и закрепляют его носилочной лямкой;

• оказывающие помощь одновременно поднимают носилки и несут их, причем обязательно идут «не в ногу».

В ходах сообщения полного профиля носилки переносят на плечах, в неглубоких окопах и ходах сообщения — на руках.

Рис. 9.37. Переноска раненого в неглубоком ходе сообщения на носилках из одного шеста, плащ-палатки и лямки

Рис. 9.38. Изменение положения оказывающих помощь при переноске раненого на правом и левом поворотах

174. На небольшое расстояние раненых переносят на одеялах, плащ-палатках; в этом случае работают трое военнослужащих.

Рис. 9.39. Переноска раненого на плащ-палатке (одеяле)

Рис. 9.40. Носилки из двух жердей и лямок

Рис. 9.41. Носилки из двух жердей и двух мешков

175. Для работы в обычных условиях (не в окопах) удобны носилки из двух жердей, соединенных деревянными распорами и переплетенных лямками, проволокой или веревкой.

Носилки можно быстро сделать из одного — двух мешков и двух жердей.

При переломах позвоночника полотнище носилок необходимо заменять широкой доской. На нее кладут плащ-палатку или сено.

Правила переноски раненого на носилках

176. Оказывающие помощь при переноске раненых а носилках работают по командам.

Команды подает идущий сзади. По команде «Носилки» оказывающие помощь развертывают носилки и ставят их на землю рядом с раненым со стороны ранения головным концом к голове раненого. Сами становятся рядом с раненым с противоположной стороны, снимают с него вещевой мешок, снаряжение (все, что стесняет дыхание или мешает погрузке); вещевой мешок кладут в изголовье.

По команде «Берись» одновременно и осторожно поднимают раненого, не вставая с колен, продвигают его вперед и по команде «Опускай» осторожно кладут на носилки. При этом раненной части тела придают возвышенное положение и следят, чтобы место ранения не подверглось давлению.

После того, как раненый уложен на носилки, подается команда «По местам». Один, оказывающий помощь, становится к головному концу носилок, лицом к раненому, другой — к ножному концу, спиной к нему. По команде «На лямки» оказывающие помощь наклоняются, сгибая колени, надевают петли лямок на ручки носилок и берутся за ручки; по команде «Поднимай» выпрямляются и поднимают носилки. Поднимать и опускать носилки с раненым нужно одновременно и осторожно.

Рис. 9.42. Переноска раненого в горах. Подъем

Рис. 9.43. Переноска раненого в горах. Спуск

По команде «Вперед» стоящий впереди делает шаг вперед правой ногой, а стоящий сзади — левой ногой и оба продолжают идти не в ногу.

По команде «Стой» они останавливаются. По команде «Ставь» нагибаются и ставят носилки на землю. Если надо повернуть носилки на месте, не опуская их на землю, подается команда «Налево, направо, кругом». Идущий впереди заходит влево (вправо), кругом, а второй поворачивается на месте в ту же сторону.

177. Раненого переносят на носилках ногами вперед. При подъеме в гору носилки поворачивают головным концом вперед. Раненых, потерявших много крови, и раненных в ноги при подъеме надо нести ногами вперед. На крутых подъемах и спусках необходимо сохранять горизонтальное положение носилок;

для этого при движении в гору поднимают задний конец носилок, а при движении под гору — передний.

178. Раненного в челюсти укладывают лицом вниз во избежание затекания крови в дыхательные пути, что может привести к удушению, и под лоб подкладывают его согнутую в локте руку или вещевой мешок.

179. Раненного в живот кладут на носилки на спину, ноги его сгибают в коленях, под колени подкладывают валик из одежды.

180. Раненного в грудь переносят на носилках в полусидячем положении, подложив ему под спину вещевой мешок.

181. Раненного с повреждением позвоночника переносят на носилках с жестким непровисающим ложем (к носилкам прикрепляют листы толстой фанеры, доски).

182. Во время движения идущий впереди предупреждает идущего сзади о всех неровностях дороги- Если на пути встречается какое-либо препятствие (ограда, забор, проволочное заграждение, окоп, ход сообщения, канава), оказывающие помощь ставят носилки на землю, становятся по обе стороны их, берутся за среднюю часть брусьев, поднимают и ставят ручки носилок на препятствие (если это забор, ограда) или оставляют носилки на земле свисающими над краем препятствия (если это ров, канава). При этом один удерживает задний конец носилок, а другой, перебравшись через препятствие, принимает носилки на себя. Стоящий у заднего конца носилок приподнимает и осторожно продвигает носилки, а затем переходит сам.

183. При выносе раненого оказывающие помощь должны взять с собой его оружие и снаряжение. При переносе раненого зимой его нужно хорошо укрыть и снабдить грелкой. Чтобы не перекладывать раненого с носилок, его передают на медицинском пункте вместе с ними, а взамен получают другие из обменного фонда.

184. Средняя скорость движения при переноске раненого на носилках по ровной местности 2–2,5 км в час. После каждого полукилометра оказывающие помощь отдыхают 3–5 минут. После отдыха меняются местами.

На местности, просматриваемой противником, переносить раненого нужно скрытно, соблюдая правила маскировки.

Перевозка раненого на лыжно-носилочной установке и на лодке-волокуше

185. Зимой в зависимости от характера местности времени суток и огня противника перевозят раненых на лыжно-носилочных установках и лодках-волокушах. Лодки-волокуши можно использовать и в другое время года.

Если приходится работать на глубоком рыхлом снегу, оказывающие помощь становятся на лыжи. При переползании они их снимают и прикрепляют к лыжно-носилочной установке или волокуше.

Лыжно-носилочными установками целесообразно пользоваться для транспортировки от укрытия, где сосредоточено несколько раненых, или от ротного медицинского поста до поста санитарного транспорта, медицинского пункта батальона.

Источник