Опухоли позвоночника на рентгеновском снимке

Опухоли позвоночника – это – доброкачественный или злокачественный рост клеток в спинном мозге или окружающих тканях. Эти опухоли могут вызвать давление на спинной мозг или его нервные корешки. Даже доброкачественные опухоли могут привести к стойкой потери трудоспособности без лечения. Рак и опухоли позвоночного столба и спинного мозга встречаются относительно редко. Наиболее распространенным симптомом, встречающимся при опухолях позвоночника, являются боли. Поскольку боли в пояснице и в области шеи очень распространены, этот симптом может быть свидетельством различных заболеваний. К счастью, причиной болей в пояснице и в шее редко бывают опухоли. Однако если рак был обнаружен после длительного периода “консервативного” лечения болей в пояснице большинство пациентов начинают испытывать ощущение, что диагноз не был выставлен вовремя (в начале заболевания). Поэтому, проблема состоит в том, чтобы действительно в самом начале появления болей исключить опухолевую причину болей.

Причины

Опухоли позвоночника могут исходить из спинномозгового тяжа, в пределах мягких мозговых оболочек, покрывающие спинной мозг (интрадуральные), между мягкими мозговыми оболочками и костями (экстрадуральные) позвоночного столба, или они могут локализоваться в других местах.

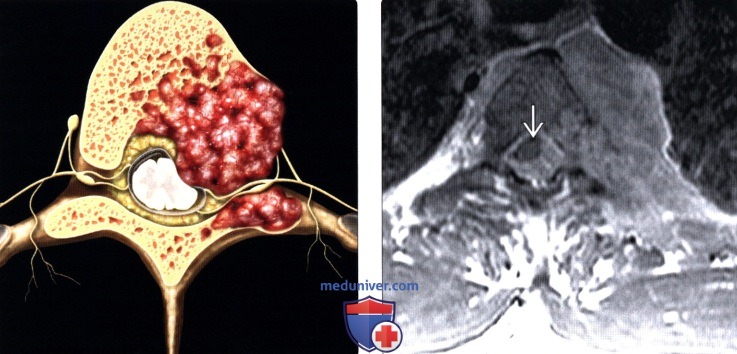

Большинство опухолей позвоночника располагается экстрадурально. Это могут быть первичные опухоли, берущие начало в позвоночнике, или вторичные опухоли, которые являются результатом распространения рака (метастаза) из других органов (прежде всего легких, молочных желез, простата, почек или щитовидной железы).

Любой тип опухоли может встречаться в позвоночнике, включая лимфому, лейкозные опухоли, миеломную болезнь и другие. Небольшой процент опухолей позвоночника встречается в пределах расположения непосредственно нервов спинного мозга (чаще всего, это эпендимомы и другие глиомы).

Причина первичных опухолей спинного мозга и позвоночника неизвестна. Некоторые опухоли связаны с генетическими дефектами. Опухоли позвоночника и спинного мозга встречаются гораздо реже опухолей головного мозга.

По мере роста опухоли, происходит вовлечение тканей спинного мозга, корешков спинного мозга, кровеносных сосудов позвоночника и костных тканей. Воздействие опухоли вызывает симптомы, аналогичные другим компрессионным синдромам (травмам позвоночника). Кроме того, происходит ишемия тканей за счет инвазии опухолевых клеток или за счет давления на сосуды.

Факторы риска

Большинство из нас знает о некоторых из факторов риска, которые связаны с раком. Курение неправильное питание, химическое и радиационное воздействие, наличие у родственников рака, такого как рак молочной железы или рак яичника и гиперинсоляция являются общими факторами риска рака. Эти виды рака вообще встречаются в различных органах, метастазируют в позвоночник только после длительного развития в первичном очаге. В позвоночнике хорошо развита кровеносная система, и опухолевые клетки могут метастазировать в позвоночник из других органов гематогенно (с током крови). Боль в пояснице обычно не является первым симптомом злокачественного рака, исходящего из другой части тела. И поэтому, врачи обследуют пациента на потенциальное развитие первичного очага рака, но не наличие рака у пациента с болью в пояснице. Регулярные обследования молочной железы (маммографии), мазки (для определения рака шейки матки), рентгенография легких (для выявления рака легких), анализ кала на скрытую кровь (для выявления рака кишечника).

Типы опухолей позвоночника

Доброкачественные Опухоли

Термин доброкачественная опухоль используется для обозначения опухолей с низкой вероятностью распространения (метастазирования) в другие органы и ткани. Но, тем не менее, доброкачественные опухоли тоже могут вызвать большие проблемы, в связи с компрессией тканей или кровеносных сосудов. К счастью, большинство доброкачественных опухолей успешно лечатся.

Следующие – примеры доброкачественных опухолей, которые могут возникнуть в позвоночнике или окружающих его тканях:

Остеоидная остеома – доброкачественное опухоль, у которой есть уникальная особенность возникать на задней части позвонков во время пубертатного периода. Развивается она, прежде всего в ножках и задней части, а не в теле позвонка. Этот вид опухоли встречается приблизительно в 10 % случаев всех опухолей костной ткани позвоночника. Обычно проявляется болью в спине, особенно в ночное время и достаточно эффективно применение аспирина или других НПВС (например, ибупрофена). Нередко, плохо визуализируется при рентгенографии и поэтому предпочтительнее КТ. Вариантами лечения является длительный прием НПВС или хирургическое лечение (особенно радиочастотная абляция). При хирургическом лечении происходит быстрое исчезновение болей и рецидив бывает крайне редко.

Остеоидная остеома – доброкачественное опухоль, у которой есть уникальная особенность возникать на задней части позвонков во время пубертатного периода. Развивается она, прежде всего в ножках и задней части, а не в теле позвонка. Этот вид опухоли встречается приблизительно в 10 % случаев всех опухолей костной ткани позвоночника. Обычно проявляется болью в спине, особенно в ночное время и достаточно эффективно применение аспирина или других НПВС (например, ибупрофена). Нередко, плохо визуализируется при рентгенографии и поэтому предпочтительнее КТ. Вариантами лечения является длительный прием НПВС или хирургическое лечение (особенно радиочастотная абляция). При хирургическом лечении происходит быстрое исчезновение болей и рецидив бывает крайне редко.

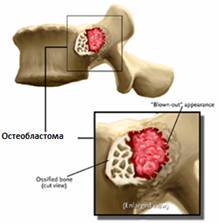

Oстеобластома является вариантом остеоидной остеомы размерами более 2 см. Для нее также характерно локализация в задней части позвонков. Но симптоматика при остеобластомах более выраженная и обычно требуется оперативное лечение. Частота рецидивирования значительно выше, чем у остеоидной остеомы и составляет до 10 % (причем в том же самом месте).

Oстеобластома является вариантом остеоидной остеомы размерами более 2 см. Для нее также характерно локализация в задней части позвонков. Но симптоматика при остеобластомах более выраженная и обычно требуется оперативное лечение. Частота рецидивирования значительно выше, чем у остеоидной остеомы и составляет до 10 % (причем в том же самом месте).

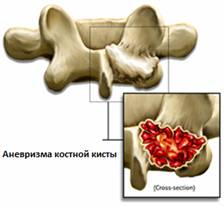

Аневризматическая костная киста.Это – доброкачественная опухоль, которые часто встречаются в шейном отделе позвоночника, и может поражать задние элементы позвонков или непосредственно тело позвонка. Эти опухоли чаще встречаются у подростков старшего возраста и проявляются болями и в некоторых случаях другими неврологическими расстройствами. Лечебные мероприятия при этом виде опухоли – это иссечение опухоли, кюретаж зоны поражения и, при необходимости, декомпрессия спинномозговых структур.

Аневризматическая костная киста.Это – доброкачественная опухоль, которые часто встречаются в шейном отделе позвоночника, и может поражать задние элементы позвонков или непосредственно тело позвонка. Эти опухоли чаще встречаются у подростков старшего возраста и проявляются болями и в некоторых случаях другими неврологическими расстройствами. Лечебные мероприятия при этом виде опухоли – это иссечение опухоли, кюретаж зоны поражения и, при необходимости, декомпрессия спинномозговых структур.

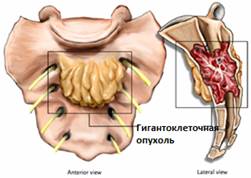

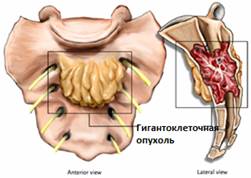

Гигантоклеточные опухоли плохо изучены. Они имеют тенденцию к локализации в теле позвонка (передняя сторона позвоночного столба), и, несмотря на то, что являются формально “доброкачественным”, они могут быть очень агрессивными и иногда распространяться в другие ткани. Они могут проявляться болями или симптомами компрессии спинного мозга. Наиболее часто они возникают в возрасте от 20до 40 лет, но возможны и в другом возрасте. Лечение этих опухолей хирургическое (резекция или тотальное удаление патологической ткани) и оперативное лечение является средством выбора. В некоторых случаях, проводится эмболизация опухоли и предоперационное облучение и, это улучшает результаты хирургического лечения. Они могут подарить местную боль так же как симптомы сжатия спинного мозга. Эти опухоли требуют осторожного дооперационного подхода. Неполное удаление гигантоклеточной опухоли может привести к возможному злокачественному перерождению.

Гигантоклеточные опухоли плохо изучены. Они имеют тенденцию к локализации в теле позвонка (передняя сторона позвоночного столба), и, несмотря на то, что являются формально “доброкачественным”, они могут быть очень агрессивными и иногда распространяться в другие ткани. Они могут проявляться болями или симптомами компрессии спинного мозга. Наиболее часто они возникают в возрасте от 20до 40 лет, но возможны и в другом возрасте. Лечение этих опухолей хирургическое (резекция или тотальное удаление патологической ткани) и оперативное лечение является средством выбора. В некоторых случаях, проводится эмболизация опухоли и предоперационное облучение и, это улучшает результаты хирургического лечения. Они могут подарить местную боль так же как симптомы сжатия спинного мозга. Эти опухоли требуют осторожного дооперационного подхода. Неполное удаление гигантоклеточной опухоли может привести к возможному злокачественному перерождению.

Эозинофильная гранулема: доброкачественное поражение костной ткани, характеризующееся болью и характерной картиной на рентгенографии « vertebra plana» – плоскими позвонками, истончением тел позвонков. Встречается как у детей, так и у взрослых. Эти опухоли могут встречаться как самостоятельно, так и являться частью синдрома с повреждением других органов и тканей. Лечение таких опухолей подбирается индивидуально, и применяются разные методы лечения как хирургические, так и лучевые.

Эозинофильная гранулема: доброкачественное поражение костной ткани, характеризующееся болью и характерной картиной на рентгенографии « vertebra plana» – плоскими позвонками, истончением тел позвонков. Встречается как у детей, так и у взрослых. Эти опухоли могут встречаться как самостоятельно, так и являться частью синдрома с повреждением других органов и тканей. Лечение таких опухолей подбирается индивидуально, и применяются разные методы лечения как хирургические, так и лучевые.

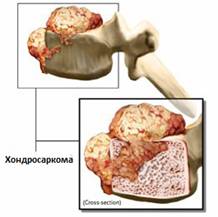

Энхондромы – доброкачественные опухоли, состоящие из хряща. Потенциально, при увеличении, эти опухоли могут воздействовать на спинномозговые структуры. Рекомендованным лечением является хирургическое лечение. Иногда возможно преобразование этих опухолей в малодифференцированную злокачественную хрящевую опухоль – хондросаркому. К счастью, это происходит довольно редко. Но быстрое развитие опухоли требует обязательной биопсии и это помогает предотвратить малигнизацию доброкачественной опухоли в злокачественную.

Злокачественные Опухоли

Медики используют термин злокачественный для указания возможной инвазии опухоли в другие ткани и органы. Соответственно, лечение злокачественных опухолей значительно сложнее, чем лечение доброкачественных опухолей (мене склонных к инвазивному росту)

Следующие – примеры злокачественных опухолей, которые могут иметь место в позвоночнике и окружающих его тканях:

Метастазы. Любая злокачественная опухоль может метастазировать в костную ткань, но наиболее вероятно распространение из следующих органов: молочная железа, предстательная железа, почки, щитовидная железа, и легкие. Гематогенное метастазирование может идти двумя путями по венозной системе или по артериальной системе. У позвоночника и его окружающих тканей хорошее кровоснабжение, причем с дренированием многих структур области малого таза через венозную систему называемую сплетением Бэтсона. Лимфатические каналы тоже могут быть путем метастазирования, но лишь в трети случаев. Распространение или метастазы опухолей откуда-либо из тела в позвоночник возможно после длительного периода роста опухоли в первичном очаге. Метастатические опухоли, как правило, сопровождаются выраженным болевым синдромом. Если метастатическая опухоль достаточно большая, то возможно компрессионное воздействие на спинной мозг, что может проявляться нарушением проводимости моторных функций конечностей, нарушениям функции кишечника и мочевого пузыря. Как правило, метастатический рак не излечим, и задача лечения направлена на уменьшение болевого синдрома и декомпрессию невральных структур (оперативными методами) и, таким образом, сохранение качества жизни пациента в максимально возможной степени. Хирургия, химиотерапия, и дозированная радиационная терапия помогают уменьшить боль при метастатическом поражении позвоночника.

Миеломная болезнь – наиболее распространенный вид первичной, злокачественная опухоли костной ткани. Как правило, заболевание возникает у взрослых старше 40 лет. В процесс вовлекаются различные костные ткани, в том числе и позвоночник. Болевой синдром наиболее характерен для этого заболевания. Но подчас поражения позвоночника могут протекать до определенного времени без болей. Лечение этого заболевания паллиативное (подразумевающее только уменьшение симптомов, но не излечение). Химиотерапия используется для уменьшения болей и замедление прогрессирования опухоли. Оперативное лечение применяется при наличии переломов или необходимости в декомпрессии спинномозговых структур.

Миеломная болезнь – наиболее распространенный вид первичной, злокачественная опухоли костной ткани. Как правило, заболевание возникает у взрослых старше 40 лет. В процесс вовлекаются различные костные ткани, в том числе и позвоночник. Болевой синдром наиболее характерен для этого заболевания. Но подчас поражения позвоночника могут протекать до определенного времени без болей. Лечение этого заболевания паллиативное (подразумевающее только уменьшение симптомов, но не излечение). Химиотерапия используется для уменьшения болей и замедление прогрессирования опухоли. Оперативное лечение применяется при наличии переломов или необходимости в декомпрессии спинномозговых структур.

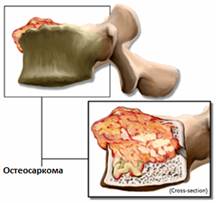

Остеогенная саркома – вторая, наиболее распространенная, первичная злокачественная опухоль костной ткани. Есть две возрастных группы, в которых чаще развивается это вид опухоли – это подростки, молодые совершеннолетние и пожилые. Поражение позвоночника при этой опухоли встречается достаточно редко. Современные успехи в нейровизуализации, химиотерапии, и хирургическом лечении остеогенной саркомы значительно улучшили 5-летнее выживание пациентов до 80 процентов. Это – значительный успех медицины, так как 20 лет назад эта опухоль была почти всегда фатальной.

Остеогенная саркома – вторая, наиболее распространенная, первичная злокачественная опухоль костной ткани. Есть две возрастных группы, в которых чаще развивается это вид опухоли – это подростки, молодые совершеннолетние и пожилые. Поражение позвоночника при этой опухоли встречается достаточно редко. Современные успехи в нейровизуализации, химиотерапии, и хирургическом лечении остеогенной саркомы значительно улучшили 5-летнее выживание пациентов до 80 процентов. Это – значительный успех медицины, так как 20 лет назад эта опухоль была почти всегда фатальной.

Лейкоз. Различные формы лейкоза могут сопровождаться болями в пояснице или шее, причиной которых служит перерождение костной мозга позвонков. Но при лейкозе общие симптомы такие, как анемия, повышение температуры, общая слабость гораздо раньше беспокоят пациента, чем боли в спине.

Симптомы

Боли могут быть симптомом опухоли позвоночника особенно при резистентности к проводимому лечению и сопровождающиеся другими симптомами такими, как потеря веса, усталость. Боль может быть сильнее ночью, и не обязательно быть связана с уровнем активности. Когда же есть и другие неврологические симптомы (недержание кала, нарушение мочеиспускания, иррадиирущие боли), то подозрения в пользу опухолевой природы симптомов увеличиваются. Кроме того, имеет значение наличие гематом, кожных изменений или других проявлений возможного наличия опухоли в других частях тела.

Симптоматика зависит от локализации, типа опухоли, и общего состояния здоровья человека. Метастатические опухоли (те, которые распространились в позвоночник из других органов) часто прогрессируют быстро, в то время как первичные опухоли часто медленно прогрессируют в течение недель или года.

Интрамедуллярные (в пределах спинного мозга) опухоли обычно вызывают симптомы повреждения большей части туловища. Экстрамедуллярные (вне спинного мозга) опухоли могут развиваться в течение длительного времени прежде, чем вызвать повреждение нервов. Наиболее характерны для опухолей позвоночника следующие симптомы:

Боль в спине

- Может быть в любой области, но чаще в середине спины и в пояснице

- Ухудшается в положении лежа

- Усиливается при кашле, чиханье, при напряжении и т.д.

- Боль может иррадиировать в бедро, ногу, в руки

- Боль может быть во всех конечностях, разлитая.

- Боль может быть локально в определенной области позвоночника.

- Боль имеет тенденцию к прогрессированию

- Боль носит интенсивный характер и не снимается анальгетиками

Нарушения чувствительности

- Больше в ногах

- Нарушения чувствительности имеют тенденцию к прогрессированию.

Моторные нарушения(мышечная слабость)

- Больше в ногах

- Нарушения походки (затруднения при ходьбе)

- Мышечная слабость имеет тенденцию к прогрессированию.

- Падения при ходьбе или при стоянии

- Ощущения холодных ног или рук

- • Недержание кала

- • Недержание мочи

- • Парезы или параличи мышц

- Фасцикуляции (мышечные подергивания)

Диагностика

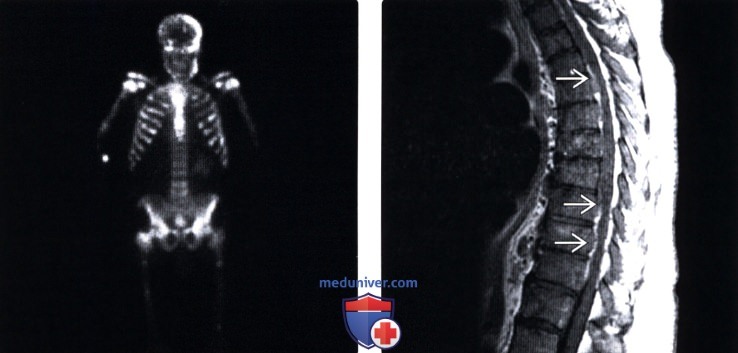

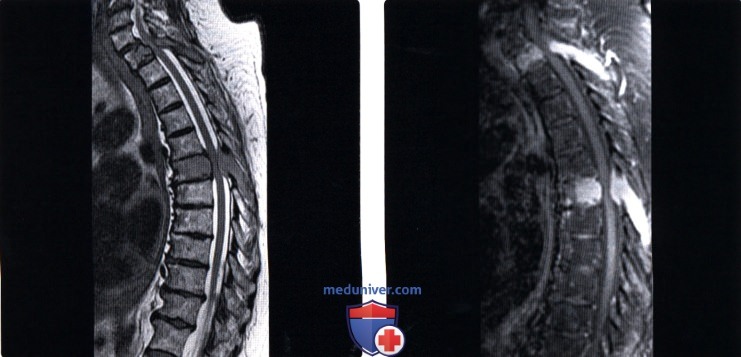

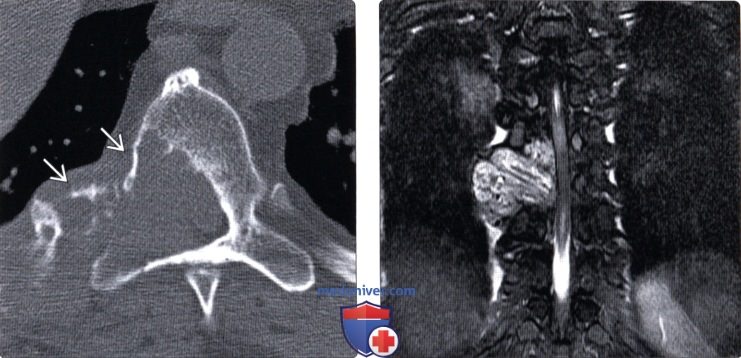

Большинство опухолей позвоночного столба обнаруживается при обычных обследованиях, проводимых при наличии болей в шее или пояснице. Обследование начинается с физического осмотра. При наличии опухолей в других органах необходимо информировать врача так, как это необходимо для адекватного обследования. Рентгенография применятся для диагностики костных изменений в позвоночнике. Но результаты рентгенографии не достаточно информативны. И когда возникает необходимость более четкой визуализации, как костной ткани, так и мягких тканей, то назначается КТ или МРТ. Кроме того, при подозрении на злокачественную опухоль в позвоночнике может быть назначена сцинтиграфия. Лабораторные исследования необходимы для уточнения характера опухоли и возможных осложнений со стороны других органов и систем (особенно при злокачественных опухолях).

Лечение

Тип опухоли, степень поражения позвоночника, локализация имеют значение для выбора метода лечения и прогноза. Нередко для выработки тактики лечения проводится консилиум врачей-хирургов, врачей-радиологов и онкологов. Современные методы лечения (хирургические, лучевая терапия, химиотерапия) при адекватном назначении помогают значительно улучшить прогноз для выживаемости в большинстве случаев опухолей позвоночника и сохранить достаточно высокое качество жизни.

Источник

Лучевая диагностика опухоли позвоночникаа) Вопросы лучевой диагностики с позиций анатомии. Новообразования, поражающие позвоночник, могут распространяться напрямую, по лимфатическим путям, гематогенным путем и стоком ликвора. Может также наблюдаться сочетание различных путей распространения опухоли, при этом наиболее типичным является гематогенная диссеминация опухоли в тела позвонков с последующим прямым проникновением ее в эпидуральное пространство. Первичные опухоли паравертебральных мягких тканей также могут поражать позвоночный столб. Примером служит рак легких, прорастающий в грудную стенку, паравертебральные ткани и далее в позвоночник и эпидуральное пространство. Опухоли предстательной железы, мочевого пузыря или кишечника могут прорастать в пресакральное пространство и затем в позвоночник и эпидуральное пространство. Рак носоглотки может распространяться в область ската и основания черепа и далее следовать вдоль черепных нервов. В редких случаях может наблюдаться прямой рост опухоли ЦНС вдоль биопсийного тракта или операционной раны. Также описаны редкие случаи роста опухоли ЦНС вдоль постоянного шунтирующего катетера с последующим системным метастазированием. Данные лучевой диагностики в случае прямого распространения опухоли и поражения позвоночника включают мягкотканное объемное образование с разрушением соседних костных структур и различной выраженности сдавлением нервных образований. Напрямую в эпидуральное пространство наиболее часто распространяются опухоли из тел позвонков, разрушающие заднюю продольную связку. Передняя продольная связка и межпозвонковый диск относительно резистентны к опухолевой инвазии. Передняя продольная связка более мощная по сравнению с задней и характеризуется меньшим числом перфорирующих ее сосудов. При проникновении в эпидуральное пространство опухоль встречается с достаточно толстой твердой мозговой оболочкой, которая является эффективным барьером для дальнейшего распространения опухоли. Описанные барьеры позволяют на основании лучевых признаков достаточно четко разграничить инфекционное поражение диска с вовлечением смежных участков позвонков, при котором эпицентром является именно межпозвонковый диск, и опухолевое поражение, когда эпицентром являются тела позвонков, а межпозвонковые диски остаются относительно сохранными. Прямое распространение опухоли также может наблюдаться при первичных опухолях спинного мозга на шейном уровне, когда опухоль растет в инфратенториальное пространство. Изредка до верхнешейного уровня могут распространяться опухоли ствола мозга или мозжечка. Лимфогенный путь распространения опухолей в лучевой диагностике поражений позвоночника имеет лишь ограниченное значение. Местно-распространенный рост опухолей таза с инвазией поясничного отдела позвоночника при отсутствии метастазов в легких позволяет предположить распространение опухоли по венозным или лимфатическим коллекторам. Гематогенный путь является наиболее актуальным путем метастазирования злокачественных опухолей в позвоночник. Сплетение Батсона представляет собой продольно ориентированную сеть бесклапанных вен, расположенных вдоль позвоночного столба. Эти вены лежат вне плевральной и брюшной полости и имеют множество анастомозов с другими отделами венозной системы – полой веной, позвоночными венами, воротной веной, межреберными венами, легочными и почечными венами. Направление кровотока в сплетении Батсона вариабельно и зависит от внутригрудного и внутрибрюшного давления. Опухоли самой различной анатомической локализации могут метастазировать по венам этого сплетения, минуя легкие или печень. Клетки рака простаты вместе с током крови по венам сплетения Батсона могут метастазировать в тела позвонков, минуя нижнюю полую вену. Рак молочной железы распространяется в тела позвонков через систему непарной вены и сплетение Батсона. В сплетение Батсона шунтируется не более 5-10% объема портального кровотока, что объясняет относительно невысокую частоту спинальных метастазов при первичных опухолях желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. При подавляющем большинстве метастатических поражений позвоночника точно сказать, каким путем произошло метастазирование, невозможно. Органотропные характеристики опухолевых клеток и особенности зоны их имплантации могут иметь даже более важное значение, чем тот или иной путь их метастазирования. Распространение по ликворопроводящим путям является важным путем метастазирования первичных интракраниальных опухолей. Опухолевые эмболы попадают в ликвор при фрагментации опухоли, а также при тех или иных хирургических манипуляциях. Распространение по ликворопроводящим путям описано для таких опухолей ЦНС, как медуллобластома, эпендимома, опухоли шишковидной железы, астроцитома и лейкемия, карцинома сосудистого сплетения и ретинобластома (неблагоприятный прогноз при амплификации гена MYCN). Метастазирование по ликворопроводящим путям может наблюдаться и после первичной гематогенной диссеминации опухоли. Например, подобная картина будет иметь место при метастатическом поражении спинного мозга и мягких мозговых оболочек после первичного гематогенного поражения позвоночника при раке легких и молочной железы.

б) Вопросы патологической анатомии. Метастатическое поражение внутренних органов и костей скелета развивается у 40% больных раком. Позвоночник является наиболее типичным местом костного метастазирования. Метастатическое поражение позвонков несколько чаще наблюдается у мужчин (соотношение мужчин и женщин составляет 3:2). Большинство метастатических поражений тел позвонков составляют метастазы рака предстательной железы, легких и молочной железы. Локализация— грудной отдел (70%) > поясничный отдел (20%) > шейный отдел. Первичные опухоли обычно образованы различными в биологическом отношении клетками, отличающимися различным метастатическим потенциалом. Клетки опухолей постоянно попадают в общий кровоток, но сохраняют жизнеспособность и достигают отдаленных органов-мишеней менее 0,01-0,1 % из них. Процесс метастазирования достаточно сложен и включает несколько этапов: отделение клетки от первичной опухоли, попадание в кровоток, ликвор или лимфатическую систему, сохранение жизнеспособности в транспортной системе, прикрепление к эндотелию сосудов отдаленных от первичного источника органов и тканей, а также выход из сосуда в интерстициальное пространство и, наконец, формирование локального кровоснабжения в зоне имплантации. Отдаленные от первичного источника органы и ткани отличаются своими анатомическими особенностями. Это касается в т.ч. и характера венозного и артериального кровоснабжения. в) Механизмы туморогенеза. Туморогенез у человека является многоэтапным процессом. Его этапы являются отражением генетических нарушений, которые индуцируют прогрессирующую трансформацию нормальных клеток человеческого тела в высокозлокачественные их формы. Показано, что заболеваемость раком имеет четкую возрастную зависимость и связана с развитием 4-7 ограниченных во времени случайных событий. Развитие опухоли требует наличия определенных изменений генома клетки, каждое из которых характеризуется теми или иными изменениями роста и деления клеток, что в конечном итоге приводит к прогрессирующей трансформации нормальных клеток в опухолевые. Раковые клетки по определению характеризуются дефектами регуляторных механизмов, которые в норме отвечают за пролиферацию клеток и их гомеостаз. Дефекты эти подразделяют на шесть типов: Каждое из этих шести изменений физиологии клетки является отражением нарушения механизмов противораковой защиты, присущих всем клеткам и тканям человеческого тела. Нормальные клетки человеческого тела начинают активно пролиферировать только при получении соответствующих сигналов. Эти сигналы передаются клеткам через трансмембранные рецепторы, которые способны связываться с самыми различными сигнальными молекулами – диффундирующие факторы роста, компоненты внеклеточного матрикса и клеточные адгезивные молекулы (КАМ). Многие опухолевые клетки приобретают способность самостоятельно синтезировать необходимые им факторы роста, что формирует патологический замкнутый круг. Примерами являются продуцирование клетками глиобластомы тромбоцитарного фактора роста (TDGF) или клетками сарком фактора роста опухолей α (TGF-α). В опухолях мозга обнаруживается рецептор к эпидермальному фактору роста (EFR-R). Нормальные ткани обладают различными механизмами, ограничивающими их пролиферацию. Это и ингибиторы факторов роста, и ингибиторы в составе внеклеточного матрикса на поверхности соседних клеток. Многие антипролиферативные факторы проникают в клетку через каналы, образованные различными вариантами белка, называемого супрессором роста ретинобластомы (pRb). Нарушение этого пути делает клетки нечувствительными к антипролиферативным факторам за счет репрессии факторов транскрипции, кодируемых геном E2F, и пролиферации клеток. Обход механизма запрограммированной гибели клетки (апоптоза) обычно развивается за счет мутаций гена-супрессора опухолей р53. Инактивация белка, кодируемого этим геном, наблюдается более чем у 50% больных злокачественными опухолями. Неограниченный репликативный потенциал злокачественных клеток выражается в их «бессмертии». Нормальные клетки человека делятся не более 60-70 раз. Этот процесс, по-видимому, связан с концевыми участками хромосом, называемыми теломерами. В процессе многочисленных циклов деления эти участки хромосом повреждаются, утрачивая способность защищать от повреждения хромосомную ДНК. Постепенно это приводит к критическому повреждению и гибели клетки. Во всех типах злокачественных клеток теломеры хромосом оказываются неповрежденными. В раковых клетках теломеры сохраняют длину выше некоторого порогового значения, что дает клетке возможность неограниченной пролиферации. Одним из наиболее изученных аспектов патофизиологии опухолевых клеток является, наверное, ангиогенез опухолей. В качестве классических индукторов ангиогенеза рассматриваются сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и фактор роста фибробластов (FGF). Всего известно более двух дюжин ангиогенез-индуцирующих факторов и такое же количество их ингибиторов.

г) Метастазирование и движение клеток. Метастазы являются причиной 90% смертей от онкологических заболеваний. Инвазивный рост опухоли и метастазирование являются очень сложными процессами, в которых задействовано множество генетических и биохимических механизмов. Эти процессы можно описать такими терминами, как инвазия опухоли, гематогенная или лимфогенная диссеминация опухолевых клеток, колонизация отдаленных органов и развитие метастаза. В удержании клеток в присущем для них микроокружении участвует несколько классов белков. При инвазии и метастазировании эти механизмы меняются. Межклеточная регуляторная сигнальная система построена на КАМ и интегринах. Первым барьером на пути опухолевых клеток является базальная мембрана. Рецепторы на поверхности клеток распознают гликопротеины базальной мембраны, к которой прикрепляются клетки. За этим следует протеолиз входящего в состав базальной мембраны коллагена IV типа опухолеспецифичными коллагеназами. Происходит лизис базальной мембраны и клетки получают доступ в интерстициальное пространство, лимфатические и кровеносные сосуды. Хемоаттрактанты путем активации специфических рецепторов и нисходящих внутриклеточных сигнальных путей могут активировать процесс миграции и инвазии клеток. Этот процесс коренным образом реорганизует актиновый цитоскелет клеток. Хорошо известными регуляторами организации цитоскелета являются Rho/Rac ГТФ-азы. Активация Rac приводит к формированию складок клеточных мембран, образованию адгезивных комплексов и развитию у клеток ламеллоподий. Диссеминация и движение опухолевых клеток осуществляется тремя различными путями, включающими эпителиально-мезенхимальное перемещение (ЭМП), амебообразное движение и коллективную миграцию. При ЭМП клетка удлиняется, ферментативно разрушает расположенный вокруг себя матрикс и мигрирует, образуя на своей поверхности выросты, подобные псевдоподиям. При амебообразном движении клетка приобретает сферическую форму и проходит по пространствам во внеклеточном матриксе. При коллективной миграции клетки мигрируют целыми пластами или кластерами. ЭМП включает уменьшение числа эпителиальных маркеров в области плотных межклеточных контактов и цитокератиновой филаментной сети и увеличение числа мезенхимальных маркеров — N-кадерина, виментина, интегринов, тенасцина С, фибронектина и фибробласт-специфичного протеина 1. N-кадерин, по-видимому, является наиболее важным из этой группы маркеров. Процессы ЭМП управляются внутриклеточными онкогенными факторами, например, мутацией K-Ras или гиперэкспрессией гена Нег2. При некоторых опухолях, например, раке легкого, роль центрального регулятора ЭМП принадлежит TGFβ. TGFP индуцирует процессы ЭМП путем влияния на гены, участвующие в процессах пролиферации клеток, апоптоза, дифференцировки, движения и миграции.

д) Клинические вопросы. Основным проявлением метастатического поражения позвоночника является постоянная боль в спине. При объективном исследовании чаще всего ничего не обнаруживается, либо обнаруживается только на поздней стадии заболевания (пальпируемое объемное образование или деформация позвоночника). Боль в спине и слабость нижних конечностей являются признаками эпидурального распространения опухолевого процесса. Ввиду наличия перекреста спиноталамических трактов уровень нарушения чувствительности может определяться на 1-2 сегмента ниже уровня компрессии. Чувствительные нарушения являются редким проявлением метастатического поражения позвоночника. е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Рентгенограмма, сцинтиграмма, КТ, МРТ бластических костных метастазов позвоночника” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.8.2019 |

Источник