Операция на крестцовый отдел позвоночника

Техника операции при опухоли крестца – резекция крестца, удаление крестца (сакрэктомия)

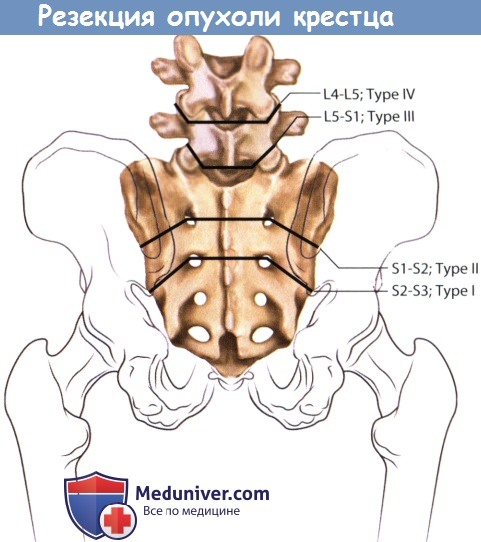

Большинство опухолей крестца являются доброкачественными образованиями с местно-агрессивным ростом — аневризмальные костные кисты, остеобластомы и гигантоклеточные опухоли, либо злокачественными образованиями низкой степени злокачественности, например, хордомы или хондросаркомы. Внутриочаговая резекция образований в виде их кюретажа является исчерпывающим методом лечения при доброкачественных опухолях. Тогда как для радикального избавления от злокачественных образований показаны уже гораздо более обширные вмешательства. Хирургические вмешательства по поводу опухолей крестца в зависимости от распространенности поражения и уровня планируемой резекции можно подразделить на 4 типа.

1. Тип I — низкая ампутация крестца, или сакрэктомия ниже уровня S2

2. Тип II — высокая ампутация крестца, или сакрэктомия на уровне S1 или S1-S2 сегмента

3. Тип III — тотальная сакрэктомия, или сакрэктомия на уровне L5-S1

4. Тип IV — расширенная сакрэктомия, или тотальная сакрэктомия в сочетании с резекциями смежных отделов подвздошных костей, позвонков или органов таза

При низкорасположенных опухолях крестца, т.е. опухолях, располагающихся ниже уровня S2, резекция выполняется из заднего доступа, тогда как при высоких опухолях, расположенных на уровне S1 и S2 позвонков, используется комбинированный передний и задний доступ.

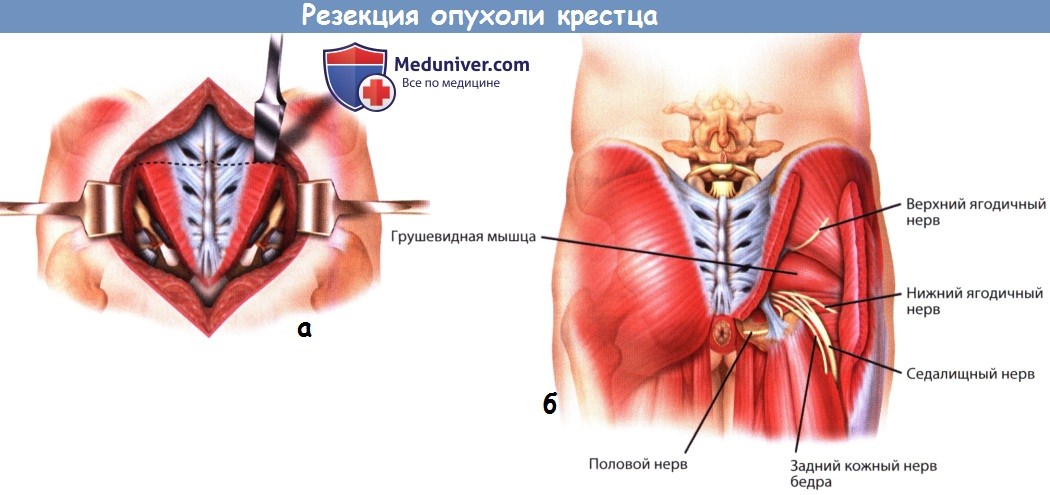

а) Опухоли, расположенные на уровне S3 и ниже. Описанный ниже доступ может использоваться при низкорасположенных опухолях крестца, верхняя граница которых может быть пропальпирована при пальцевом исследовании прямой кишки. Вокруг наружного отверстия анального канала накладывается кисетный шов, пациента укладывают в коленно-локтевое положение и выполняют срединный разрез кожи. Кожно-подкожные лоскуты мобилизуются и отводятся в стороны, открывая доступ к крестцу, при этом такие образования, как крестцово-подвздошная связка, зона прикрепления большой ягодичной мышцы, медиальная точка прикрепления крестцово-бугорной связки и надкостница крестца должны остаться интактными.

Эти связки и мышцы отсекаются с обеих сторон от крестца в непосредственной близости к точкам их прикрепления. Большая ягодичная мышца рассекается в зоне своего прикрепления до крестцово-подвздошного сочленения. Этим обеспечивается доступ к нижним корешкам седалищного нерва, грушевидной мышце и задним границам тазовой части опухоли.

В глубине доступа идентифицируют и рассекают грушевидную мышцу, а затем крестцово-остистую и копчиково-анальную связки. Прямая кишка осторожно мобилизуется от пресакральной фасции и поверхности опухоли, всегда растущей в вентральном направлении. Верхний уровень резекции крестца определяется исходя из данных лучевых методов исследования. На выбранном уровне мягкие ткани, расположенные кпереди от крестца, аккуратно мобилизуют пальцем через большие седалищные отверстия с обеих сторон. Даже крупные опухоли обычно растут поднадкостнично, поэтому аккуратная мобилизация тканей пальцем позволяет предотвратить такое весьма неприятное осложнение, как повреждение ягодичных сосудов.

Выходящие из большого седалищного отверстия и входящие затем в малое седалищное отверстие половые нервы следует идентифицировать, мобилизовать и защитить, исключение составляют лишь те случаи, когда эти нервы оказываются очень интимно спаянными с опухолью и сохранить их невозможно.

Нижние крестцовые корешки, в т.ч. S3, удаляются единым блоком вместе с опухолью. Удаленный массив тканей таким образом будет состоять из крестца, копчика, нижних крестцовых корешков и окружающих мягких тканей. Остеотомия крестца выполняется между задними крестцовыми отверстиями S2 и S3.

Опухоль освобождается от всех окружающих мягких тканей и удаляется единым блоком. Кровотечение из культи крестца останавливают с помощью воска, кроме этого довольно значительное кровотечение может наблюдаться из пресакральных мягких тканей. Основными источниками кровотечения здесь обычно являются срединные и латеральные крестцовые сосуды. При подобного рода резекциях в реконструктивных вмешательствах необходимости нет, поскольку крестцово-подвздошные сочленения остаются интактными. При небольшого объема образованиях средней и дистальной части крестца в резекции крестцово-подвздошных сочленений нет необходимости.3 При закрытии операционной раны также обычно не требуется ротации кожных лоскутов или каких-либо других реконструктивно-пластических вмешательств.

Задний доступ не обеспечивает возможности безопасной мобилизации тканей в верхней части пресакраль-ного пространства. Использование заднего доступа при вмешательствах в области верхней части крестца сопряжено с высоким риском повреждения крупных сосудов или прямой кишки, а также повреждения капсулы образования при остеотомии вентральной кортикальной пластинки крестца и крестцово-подвздошных сочленений сзади. Избежать подобных осложнений позволяет использование комбинированного переднего и заднего доступа, который считается наиболее оптимальным при образованиях, требующих ампутации крестца на уровне крестцово-подвздошных сочленений.

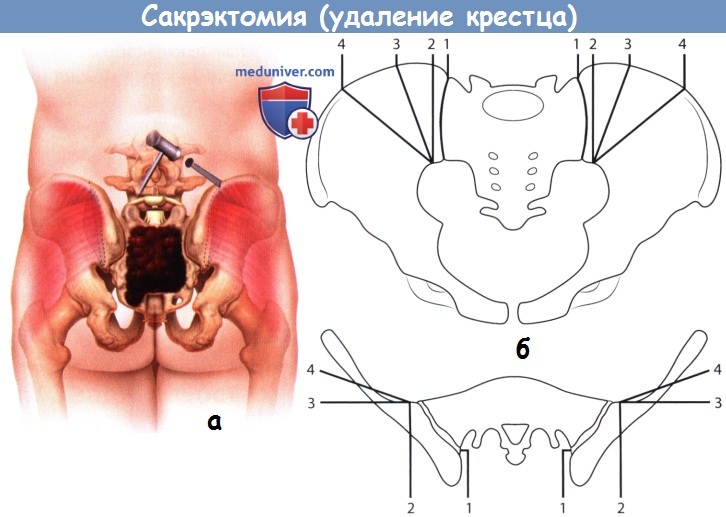

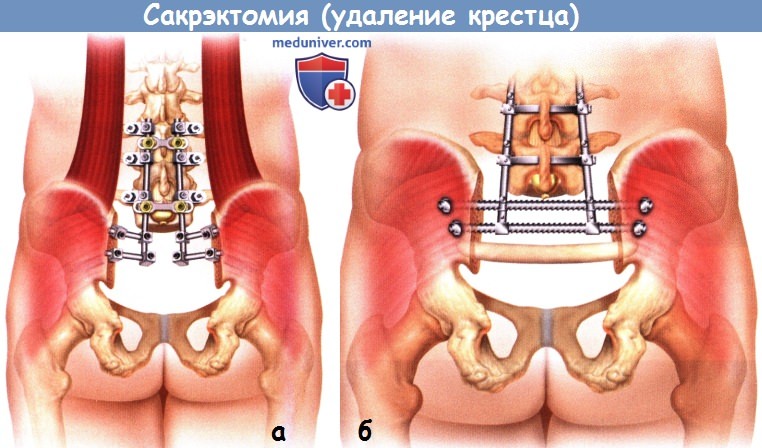

Варианты резекций при опухолях крестца.

Низкая опухоль крестца.

а – Низкая резекция крестца, вид сзади.

б – После отсечения ягодичных мышц в ране становятся видны грушевидная мышца и седалищный нерв.

б) Опухоли проксимального отдела крестца (комбинированный передний и задний доступ):

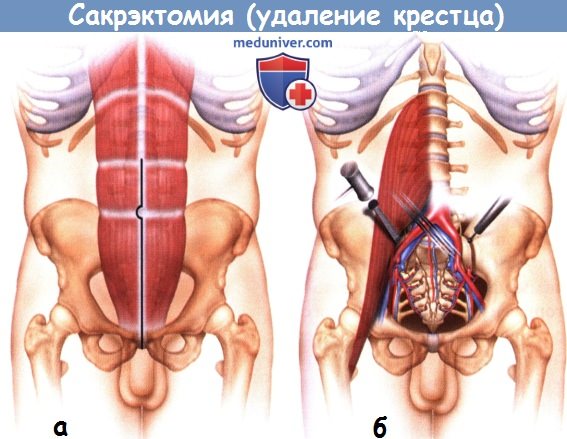

1. Вентральный этап сакрэктомии. В положении пациента на спине вдоль края прямой мышцы живота через все слои передней брюшной стенки, за исключением брюшины, выполняется передний вертикальный срединный доступ к вентральной поверхности крестца. Внутренние подвздошные артерии вместе со срединными и латеральными крестцовыми сосудами лигируются и пересекаются с обеих сторон. Лигирование внутренних подвздошных вен может привести к депонированию крови в органах таза и венах эпидурального венозного сплетения. В настоящее время лигированию внутренних подвздошных вен предпочитают перевязку по мере обнажения вентральной поверхности крестца сегментарных крестцовых вен в месте их входа в крестцовые отверстия.

Пресакральная фасция не рассекается. Выполняют стандартную дискэктомию L5-S1, сосуды и подвздошно-поясничные мышцы мобилизуют и разводят в стороны, после чего идентифицирует корешок L5 и подвздошно-поясничный ствол. Внутренняя кортикальная стенка крыла подвздошной кости с обеих сторон рассекается долотом в 1 см латеральней крестцово-подвздошных сочленений, ограничивая тем самым зону резекции. Стволы пояснично-крестцового сплетения, берущие начало от L4-L5 корешков, необходимо сохранить. S1-S4 корешки пересекаются по обе стороны от опухоли. Прямая кишка тупо мобилизуется от крестца в пределах пресакрального пространства.

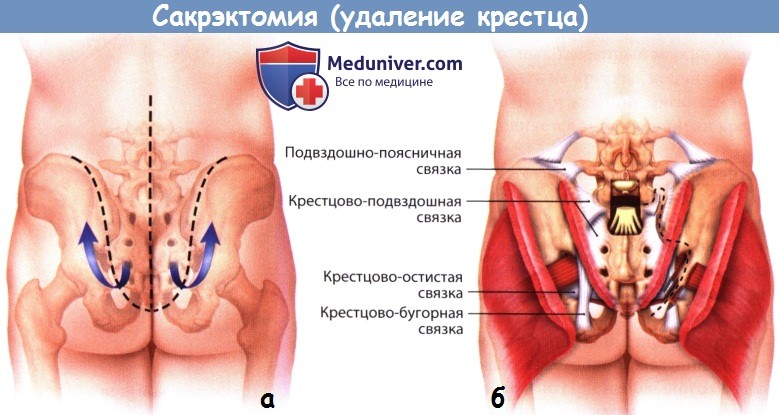

2. Задний этап сакрэктомии. Пациента поворачивают в положение на животе. Выполняется разрез кожи в виде трезубца, пояснично-крестцовые кожно-подкожные лоскуты мобилизуются и отводятся краниально. С обеих сторон обнажают задние отделы гребней подвздошных костей, большие седалищные отверстия и седалищные нервы, а также остистые отростки, дугоотростчатые суставы и поперечные отростки L3-L5 позвонков. После ляминэктомии L3-L5 позвонков пересекают крестцовые корешки спинного мозга. Дуральный мешок пересекается дистальней отхождения L5 корешков и перевязывается нерассасывающейся нитью. Из заднего доступа выполняется завершающий этап дискэктомии L5-S1. Выполняется резекция дутоотростчатых суставов L5-S1.

В поперечном направлении пересекаются крестцово-остистые мышцы, а затем большие ягодичные и грушевидные мышцы. Задняя крестцово-подвздошная, крестцово-бугорная и крестцово-остистая связки отделяются поднадкостнично или пересекаются. Верхние ягодичные сосуды и нервы, нижние ягодичные сосуды и нервы, седалищные нервы, половые нервы и задние кожные нервы бедра необходимо сохранить.

В ходе заднего этапа сакрэктомии задние отделы крыльев подвздошных костей или крестцово-подвздошные сочленения рассекаются долотом или бором уже со стороны их задней поверхности. Линии остеотомии со стороны задней поверхности должны соединиться с ранее выполненными остеотомиями со стороны вентральной поверхности. Для упрощения этого этапа операции можно воспользоваться проволочной пилой. При наличии показаний объем резекции можно расширить, включив сюда необходимый участок подвздошных костей. Объем резекции определяется данными компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Перед этим граница предстоящей резекции намечается с помощью долота, которым на поверхности крыла подвздошной кости кнаружи от крестцово-подвздошного сочленения формируется неглубокая бороздка.

Если планируется резекция подвздошной кости, то подвздошные сосуды необходимо мобилизовать еще во время вентрального этапа вмешательства.

а – Доступ для вентрального этапа сакрэктомии.

б – Вентральный этап сакрэктомии.

а – Доступ для заднего этапа сакрэктомии.

б – Мобилизация мышц в ходе заднего этапа сакрэктомии.

а – Остеотомия в ходе заднего этапа сакрэктомии.

б – Объем резекции подвздошной кости может варьировать от 1 до 4.

в) Реконструкция крестца. Удаление более половины объема крестцово-подвздошного сочленения приводит к нестабильности таза, поэтому для восстановления непрерывности позвоночника и тазового кольца показано реконструктивное вмешательство. Многочисленные методики реконструкции, используемые после тотальной сакрэктомии, включают использование крестцовых балок, соединяющих между собой пластины, вертикальных стержней Галвестон, соединенных поперечными коннекторами с продольными стержнями транспедикулярного фиксатора, резьбовых трансподвздошных стержней или изготовление индивидуального протеза крестца.

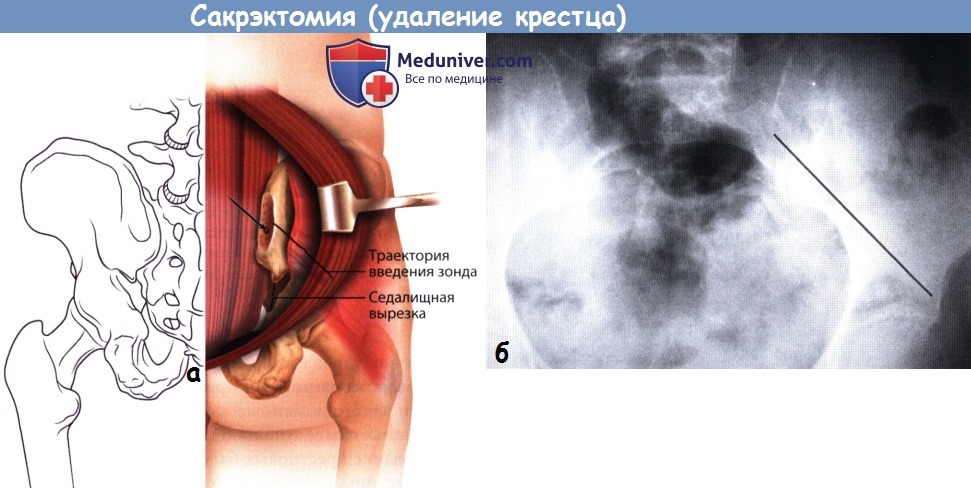

1. Модифицированная техника Галвестон. Первым этапом выполняется двусторонняя транспедикулярная стабилизация L3-L5 сегментов. Точкой для введения стержня в подвздошную кость служит задняя верхняя подвздошная ость (ЗВПО), которая располагается сразу латеральней задних отверстий второго крестцового позвонка. ЗВПО удаляется с помощью костных кусачек до формирования костной поверхности, располагающейся на одном уровне с поверхностью крестца. В образованное костное ложе вводится педикулярный зонд и направляется на 1,5 см выше седалищной вырезки в толщу подвздошной кости между ее наружной и внутренней кортикальными стенками, зонд погружается аккуратными ударами молотка на глубину 6-9 см.

Пальпация пальцем наружной кортикальной стенки подвздошной кости и седалищной вырезки позволяет сформировать канал в наиболее мощном надвертлужном костном массиве подвздошной кости. В плотные участки кости зонд погружается вращательными движениями. Угол введения зонда обычно составляет 20° латерально от срединной линии в поперечной плоскости и 30-35° каудально по отношению к горизонтальной плоскости. После того как канал будет сформирован, в него вводится гибкий стержень-шаблон (проволока), используемый в последующем для моделирования стержня.

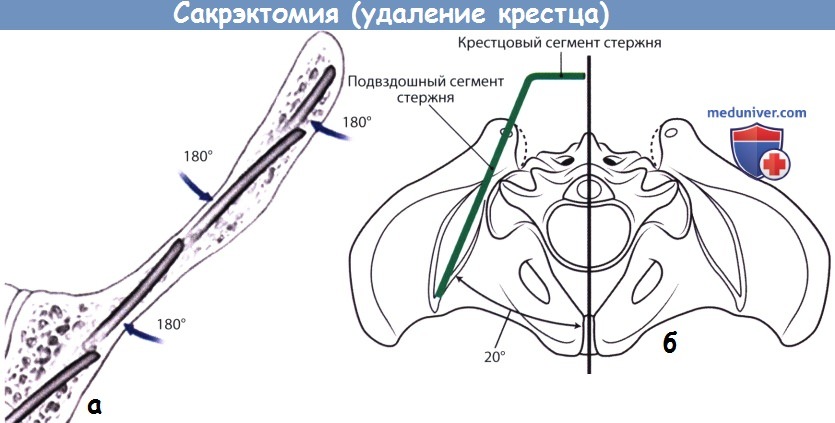

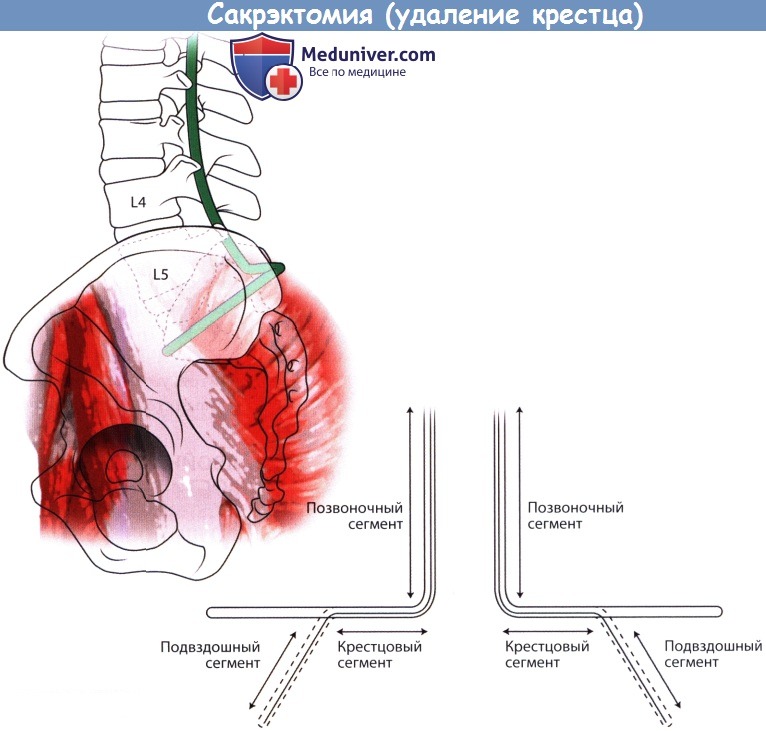

Моделирование стержня. Стержень Галвестон состоит из трех сегментов: позвоночного, крестцового и подвздошного. С помощью трубчатого изгибателя на границе позвоночного и крестцового сегментов формируется изгиб 90°. Второй изгиб формируется на уровне крестцово-подвздошного сочленения в поперечной плоскости, ориентация его зависит от того, правый это стержень или левый, от направления канала в подвздошной кости и степени изгиба позвоночного сегмента стержня в сагиттальной плоскости. По предварительно отмоделированному шаблонному стержню соответствующим образом моделируют титановый стержень диаметром 6 мм. Стержень вводится в подвздошную кость на глубину 4-5 см и фиксируется в головках педикулярных винтов, установленных в поясничные позвонки, правый и левый стержни соединяются поперечными коннекторами.

2. Двойная стабилизация подвздошной кости винтами в сочетании с сегментарной стабилизацией позвоночника. Точки ввода подвздошных винтов формируют путем резекции с помощью изогнутого остеотома задних верхних подвздошных остей. Задняя часть гребня подвздошной кости должна располагаться на одном уровне с поверхностью крестца, что позволяет разместить базу на подвздошной кости относительно вентрально и оптимизирует ее укрытие мягкими тканями при ушивании раны. Резекция задней верхней подвздошной кости приводит к образованию овальной формы площадки, которая является зоной для установки обоих — верхнего и нижнего — подвздошных винтов.

Хирург помещает кончик пальца одной руки в верхний отдел седалищной вырезки, а другой рукой погружает зонд в нижнюю часть овальной зоны введения, продвигая его вглубь между внутренней и наружной кортикальными стенками подвздошной кости. Зонд, таким образом, будет располагаться между двумя кортикальными стенками подвздошной кости сразу выше седалищной вырезки. После формирования канала в нем нарезается резьба и устанавливается нижний подвздошный винт. Длина этого винта, учитывая приходящуюся на него нагрузку, должна составлять 70-75 мм.

Второй винт вводится в верхней части овальной зоны. Здесь точно так же сначала устанавливается зонд, траектория введения которого выбирается несколько краниально. Зонд аналогичным образом погружается в толщу подвздошной кости, в сформированном зондом канале нарезается резьба и устанавливается верхний подвздошный винт.

3. Реконструкция с использованием треугольной рамы. После транспедикулярной стабилизации L3-L5 сегментов позвоночный столб смещается каудально и L5 позвонок с обеих сторон фиксируется к подвздошным костям, это достигается за счет крестцовых стержней и любых других позвоночных фиксаторов, позволяющих стабилизировать позвоночник и таз. После стабилизации позвоночника и таза выполняется массивная костная реконструкция с использованием аллотрансплантатов из малоберцовых костей и костных чипсов или губчатой аллокости.

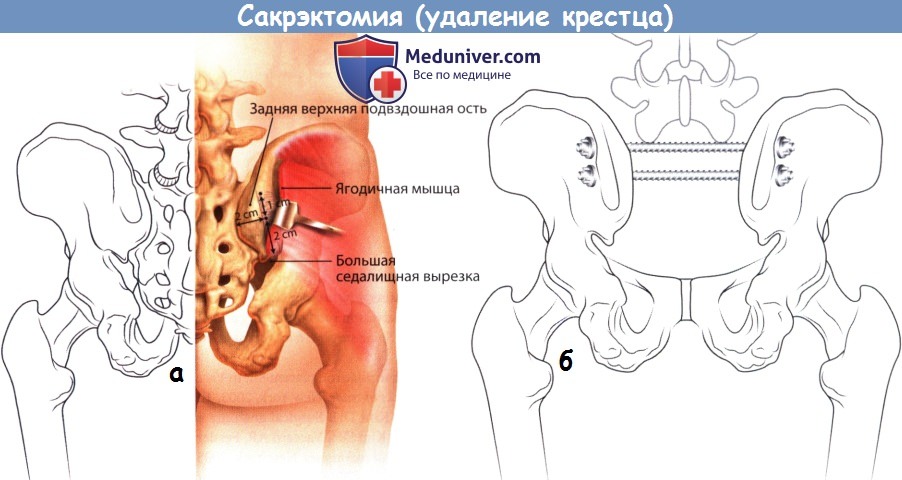

4. Введение чресподвздошных стержней. Техника введения чресподвздошных стержней предполагает выполнение доступа к наружным кортикальным пластинкам обеих подвздошных костей. Для этого грудопоясничная фасция рассекается вдоль задней части подвздошного гребня и над задней верхней подвздошной остью. Большая ягодичная мышца отсекается от наиболее медиальных участков задней верхней подвздошной кости и вместе с грудопоясничной фасцией отводится латерально. Точка ввода стержня выбирается примерно в 2 см латеральней вершины ЗВПО в наиболее широкой части подвздошной кости и в 2 см выше большой седалищной вырезки. С помощью ручной рукояти подвздошная балка проводится через оба крыла подвздошной кости, проведение балки необходимо контролировать визуально — балка постоянно должна располагаться кзади по отношению к крестцовым отверстиям. Эта методика предполагает использование двух массивных подвздошных стержней.

Верхний должен располагаться на уровне сочленения L5 и S1 позвонков, а нижний — на уровне S2 позвонка. В качестве таких стержней чаще всего используются резьбовые крестцовые балки из системы Херрингтона, имеющие диаметр 6,3 мм. После проведения обоих стержней со стороны наружных кортикальных пластинок подвздошных костей они фиксируются гайками с шайбами, концы стержней при необходимости обрезаются.

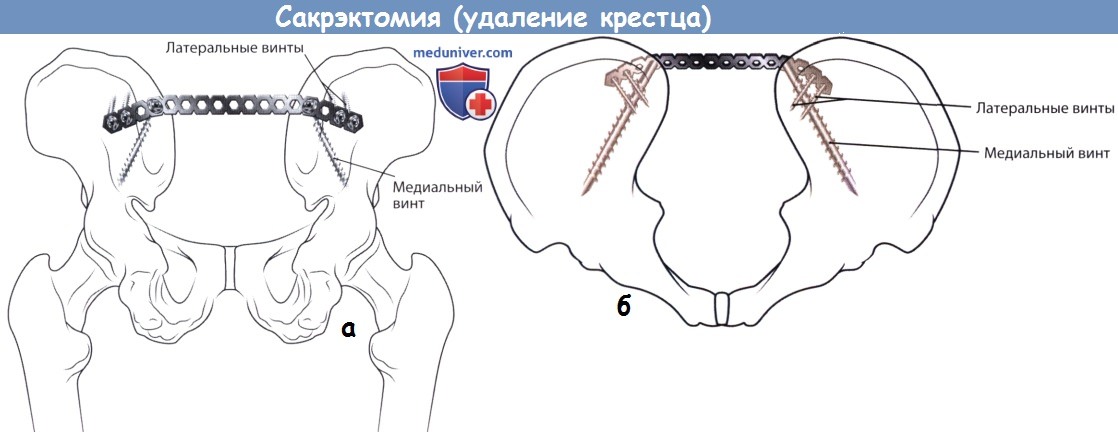

5. Задняя крестцово-подвздошная стабилизация пластиной. Стабилизация пластиной осуществляется с использованием такого же доступа, как и при установке чресподвздошных стержней. В качестве фиксатора используется прямая реконструктивная 3,5- или 4,5-мм пластина на 10-12 отверстий. Пластина фиксируется к каждому из крыльев подвздошных костей винтами, при этом наиболее медиальный винт вводится в косом направлении между наружной и внутренней кортикальными стенками подвздошной кости. Наиболее прочную фиксацию здесь обеспечивает использование 6,5-мм кортикального винта длиной 80 мм и более. С каждой стороны пластина дополнительно фиксируется к подвздошной кости еще двумя винтами.

Винты с каждой из сторон сначала вводятся не на полную глубину и только после введения всех винтов они последовательно затягиваются. Пластина моделируется соответственно задней поверхности крестца и за счет фиксации к обеим подвздошным костям выполняет роль стягивающей пластины. Оптимальным уровнем расположения пластины считается ее расположение сразу же ниже задней верхней подвздошной кости и выше большой седалищной вырезки. Реконструктивная пластина позволяет выполнить ее моделирование непосредственно in situ после первичной фиксации. Пластина может использоваться в качестве дополнения и опоры для чресподвздошных стержней.

а – Точка введения подвздошного стержня.

б – Угол введения подвздошного стержня.

а – Метод введения стержня путем его вращения.

б – Схематичное изображение траектории введения подвздошного стержня, вид сверху.

Моделирование стержня Галвестон.

а – Двойная стабилизация подвздошных костей винтами.

б – Треугольная рама.

а – Мобилизация тканей для установки чресподвздошных стержней.

б – Схема расположения чресподвздошных стержней.

То же, вид сверху.

а – Задняя крестцово-подвздошная стабилизация пластиной, вид сзади.

б – То же, вид сверху.

– Также рекомендуем “Пример резекции при опухоли крестца”

Оглавление темы “Резекция крестца и сакрэктомия.”:

- Техника операции при опухоли крестца – резекция крестца, удаление крестца (сакрэктомия)

- Пример резекции при опухоли крестца

- Пример сакрэктомии при хордоме крестца

Источник

Остеохондроз, тяжелая физическая работа и возрастные изменения часто приводят к образованию межпозвоночных поясничных грыж. Чаще всего они обнаруживаются на уровне L3-L4, L4-L5 и L5-S1, поскольку именно эта его часть испытывает самые большие нагрузки. По мере прогрессирования заболевания неизбежно возникают боли разной степени интенсивности, как в спине, так и в ногах. Нередко они надолго лишают человека трудоспособности и покоя.

Но болевой синдром не самый опасный спутник грыжевого образования. При особом его расположении или больших размерах возможно развитие не только онемения конечностей и их пареза, но и нарушения кровоснабжения конского хвоста (продолжение спинного мозга в поясничном отделе позвоночника), что может послужить причиной парализацией ног даже у людей молодого возраста. Поэтому важно проводить комплексное лечение заболевания и при необходимости решаться на удаление поясничной грыжи.

Поскольку образование находится в непосредственном контакте со спинным мозгом, доверять проведение операции стоит только высококвалифицированным специалистам в области спинальной хирургии. Это позволит снизить риск возникновения осложнений и существенно повысить эффективность лечения. Одни из лучших вертебрологов столицы готовы принять вас в «SL Клиника», дать подробную консультацию и при необходимости провести по доступной цене удаление грыжи поясничного отдела позвоночника.

Показания к операции

Операция по удалению грыжи поясничного отдела проводится строго по показаниям. Она является крайней мерой и необходима исключительно при отсутствии положительных изменений в состоянии больного на фоне длительного прохождения курса консервативной терапии, что сопровождается:

- выраженным болевым синдромом, обусловленным постоянно нарастающим давлением на нервные окончания;

- утратой контроля над опорожнением мочевого пузыря и кишечника, эректильной дисфункцией у мужчин, что спровоцировано ущемлением конского хвоста, иннервирующего органы малого таза;

- снижением чувствительности конечностей, вплоть до пареза или паралича;

- увеличением грыжевого образования до 7 мм и более.

В экстренном порядке оперируются секвестрированные грыжи осложненные выраженным болевым синдромом, анталгической позой, развитию неврологических осложнений (слабость в ноге), нарушение функций тазовых органов, т. е. те, содержимое которых более не удерживается фиброзным кольцом и выходит в позвоночный канал сильно сдавливая невральные структуры

Крайне важно не игнорировать боли и не бояться хирургического вмешательства, ведь современные методы имеют минимальный риск возникновения осложнений и высокую эффективность. Если не провести удаление грыжи поясничного отдела вовремя компрессия нервных корешков может привести к необратимым последствиям и инвалидизации.

Виды операций

В арсенале спинальных хирургов находится множество способов удаления грыжевого образования. Каждый из них имеет достоинства и недостатки, а главное, показания и противопоказания. Учесть все нюансы и подобрать самый эффективный и безопасный метод удаления грыжи способен только грамотный нейрохирург.

Конечно, ни один метод, даже самый современный, не дает 100% гарантии на полное выздоровление. Но вероятность неудачи или рецидива заболевания на столько низкая, что обсуждать это даже не имеет смысла. Но минимизировать эти риски можно, обратившись к нейрохирургам, травматологам- ортопедам с большим опытом и глубокими знаниями в области спинальной хирургии.

Эндоскопическая операция

Эндоскопические операции – одно из последних достижений медицины. С их помощью удается устранять самые серьезные нарушения при незначительном травмировании окружающих тканей. Осуществляются операция под общей или локальной спинальной анестезией с помощью эндоскопов, оснащенных миниатюрной камерой и осветительным прибором. Изображение с камеры передается на монитор, что позволяет хирургу точно контролировать каждое движение.

Эндоскоп вводится в тело пациента через точечный прокол, величина которого может колебаться от 0,5 до 1 см. Вид доступа определяется локализацией грыжевого образования. Например, эндоскопическое удаление грыжи диска L4-L5 справа проводится через заднебоковой доступ.

Резекция осуществляется специальным инструментом , подводимым через полость в эндоскопе к патологическому выпячиванию. Оно удаляется постепенно, малыми объемами и позволяет сохранить межпозвоночный диск.

Показаниями для проведения эндоскопической операции считаются:

- размеры грыжи поясничного отдела 7 мм и более;

- возникновение нарушений в работе мочевого пузыря и кишечника, что сопровождается непроизвольным отделением мочи и каловых масс;

- выраженная слабость мышц одной или обеих ног, изменение походки;

- Стойкий болевой синдром;

- Нарушение качества жизни.

С помощью эндоскопического оборудования также выполняется удаление секвестрированной грыжи. В таких ситуациях провести операцию нужно как можно быстрее, поскольку разрыв фиброзного кольца и выхождение студенистого содержимого диска в позвоночный канал чревато серьезными осложнениями.

Микродискэктомия

Эта операция по удалению грыжи поясничного отдела позвоночника подразумевает введение микрохирургических инструментов через разрез величиной до 2 см. Контроль над процедурой осуществляется посредством специального увеличения или микроскопа, дающего от 2-х до 10 — кратное увеличение.

Микродискэктомия выполняется под общим или спинальным наркозом и является альтернативой протезирования диска, оставляет незначительные рубцы, риски развития осложнений очень низкие, реабилитационный период короче и легче переносится. С ее помощью проводится не только удаление грыж поясничного отдела, но и других позвонков. В частности, она практически незаменима для проведения операции по удалению грыжи позвоночника L5-S1 при сильной боковой гипертрофии желтой связки позвонков.

Хирургическое вмешательство длится не более получаса. Оно позволяет успешно удалять секвестрированные образования и содержащие кальцинаты, решать проблему латерального (бокового) стеноза спинномозгового канала и устранять выпячивания крупных размеров.

Классическая дискэктомия

Проводимая с начала ХХ века открытая операция на позвоночнике позволяет удалить весь межпозвоночный диск и при необходимости части позвонков. Сегодня к полной дискэктомии прибегают в случае развития нестабильности позвоночника, при рецидивах грыж диска и стенозе позвоночного канала, так как это открытый метод лечения грыжи. При подвижности между позвонками спинальные хирурги вынуждены применять ее, особенно для проведения ламинэктомии и установки имплантатов.

Хирургическое вмешательство осуществляется через задний доступ и подразумевает выполнение разреза, длиной до 5-10 см и требует общей анестезии. В ходе него хирург осторожно раздвигает мышцы, при необходимости удаляет связки и получает доступ к грыжевому выпячиванию. Весь патологически измененный межпозвоночный диск удаляется. На его месте может устанавливаться имплант, изготовленный из искусственных материалов. Общая продолжительность хирургического вмешательства составляет около 2-х — 3-х часов.

Удаление лазером

Удаление поясничной грыжи лазером – новая микрохирургическая технология, достоинствами которой являются быстрая реабилитация, практически полное отсутствие вероятности возникновения осложнений и выписка из клиники в течение 2-х часов после завершения процедуры.

Суть метода состоит в осуществлении под местной анестезией точечного прокола кожи и мягких тканей иглой-проводником или канюлей. За направлением ее движения хирург следит через ЭОП-монитор. По достижении пульпозного ядра измененного диска через ее полость вводится световод, продуцирующий лазерные импульсы.

Спинальный хирург доводит его до середины ядра и возвращает к точке входа в фиброзное кольцо. Затем он поворачивает световод на небольшой угол и повторяет процедуру. Таким образом, за счет теплового воздействия энергии лазера в пульпозном ядре формируется 2–6 ходов, что провоцирует уменьшение размеров грыжевого образования и улучшение самочувствия пациента. Примерно половина больных ощущает снижение интенсивности боли сразу же после процедуры.

Лазерная операция по удалению поясничной грыжи занимает около четверти часа. Но она показана только при малых размерах выпячивания и отсутствии сопутствующих заболеваний. После нее практически отсутствует дискомфорт в прооперированной области, а ограничения в восстановительном периоде накладываются в основном на возможность сидеть и поднимать тяжелые предметы.

Удаление грыжи поясничного отдела лазером имеет и несколько недостатков. Во-первых, оно дает хороший результат только в 80% случаев. Во-вторых, при халатном отношении к реабилитации и последующему образу жизни приводит к рецидиву заболевания на протяжении 1–3 лет. В-третьих, стоимость удаления поясничной грыжи лазером достаточно высока.

Холодноплазменная нуклеопластика

Это новейшая методика, позволяющая уменьшать размеры грыжевого образования посредством холодной плазмы. Технически операция по удалению поясничной грыжи позвоночника выполняется так же, как лазерная вапоризация, но в качестве источника тепловой энергии выступает электрод, продуцирующий облако холодной плазмы.

В отличие от лазерных импульсов, ее температура не превышает 50 °С, что позволяет полностью устранить риски возникновения ожога как фиброзного кольца, так и нервов или кровеносных сосудов. Кроме того, она может проводиться повторно, что нехарактерно для лазерной операции.

Холодноплазменная нуклеопластика – самая безопасная и легкая микрохирургическая операция, известная на сегодня. Провести ее берутся нейрохирурги «SL Клиника». Наши показатели успешности выполнения процедуры стремятся к максимуму, что доказывает высокий профессионализм наших врачей.

Гидропластика

Удаление грыжи поясничного отдела позвоночника этим методом также принадлежит к числу микрохирургических перкутанных техник и является самым безопасным и эффективным методом из всех малоинвазивных способах удаления грыж диска. Гидропластика предполагает уменьшение размеров выпячивания за счет разрежения части пульпозного ядра физиологическим раствором и последующую аспирацию образованной массы. Она также не требует сложной и долгой реабилитации, практически не провоцирует осложнения и дает отличный эффект.

После гидропластики на коже остается миниатюрный прокол, который заживает без формирования рубца. Она может проводиться при грыжах размеров до 0.7 мм.

Особенности подготовки

В «SL Клиника» больным доступен весь комплекс диагностических процедур, позволяющих дать точную оценку состоянию здоровью и предсказать возможные риски каждого из видов хирургического вмешательства. В рамках предоперационного обследования пациентам назначается:

- ОАК и ОАМ;

- биохимическое исследование крови;

- тесты на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатит А и В;

- коагулограмма;

- флюорография;

- ЭКГ;

- МРТ;

При выборе метода хирургического вмешательства особенное внимание уделяется результатам МРТ. Оно показано абсолютно всем пациентам в рамках предоперационной подготовки, но предельно важными его результаты являются при необходимости провести удаление грыжи диска L5-S1. Так же дополняется мрт снимок рентгенографией поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой проекции, для определения уровня подвздошной кости.

Это обусловлено тем, что данные позвонки часто имеют увеличенные фасеточные суставы и высокую подвздошную кость. Они могут представлять собой существенное препятствие для спинального хирурга, особенно если планируется удаление межпозвоночной грыжи L5-S1 методами чрескожной нуклеопластики или эндоскопией. Поэтому при обнаружении гипертрофированных отростков позвонка удаление грыжи позвоночника обсуждается на консилиуме и решение о методе удаления грыжи диска выбирают в зависимости от анатомии человека.

Результаты анализов и инструментальных методов диагностики оцениваются терапевтом. На их основании он дает заключение о возможности проведения хирургического вмешательства и отсутствии противопоказаний для этого. Если же в ходе обследования были обнаружены отклонения от нормы, способные спровоцировать нежелательные осложнения в ходе процедуры, пациенту назначается соответствующее ситуации лечение, а запланированная операция переносится. При выявлении серьезных противопоказаний больному рекомендуют другой способ лечения межпозвоночной грыжи.

При положительном исходе обследования за 2 недели до назначенной даты следует прекратить прием антикоагулянтов. Возможность употребления других препаратов необходимо обсуждать с терапевтом.

Реабилитация

Операция по удалению межпозвоночной грыжи поясничного отдела не даст существенного результата, если пациент не будет придерживаться полученных от специалистов рекомендаций. Длительность и особенности протекания восстановительного периода напрямую зависят от вида проведенного хирургического вмешательства и общего состояния здоровья человека. В части случаев пациенты могут сразу же вернуться к повседневным обязанностям и выполнять нетяжелую работу по дому.

После открытой дискэктомии больные вынуждены оставаться в стационаре не менее недели, а в первые сутки постоянно находиться в положении лежа на спине. Впоследствии им разрешается осторожно вставать и ходить, длительность хождения зависит от общего самочувствия пациента.

Более щадящие вмешательства, в частности микродискэктомия, эндоскопические и чрескожные операции, не сопряжены с выбыванием из обычного ритма жизни. После них пациенты могут практически сразу же ходить и покидать клинику через сутки или ранее.

При лечении поясничного отдела позвоночника в SL Клиника вы не столкнетесь с ограничениями на продолжительность сидения и подъем тяжелых предметов. Так, после нуклеопластики можно вставать, ходить сидеть без ограничений, а после эндоскопической операции можно активизироваться на следующий сутки. Таким образом, в каждом случае пациенты получают рекомендации в индивидуальном порядке.