Нормальный позвоночник на мрт

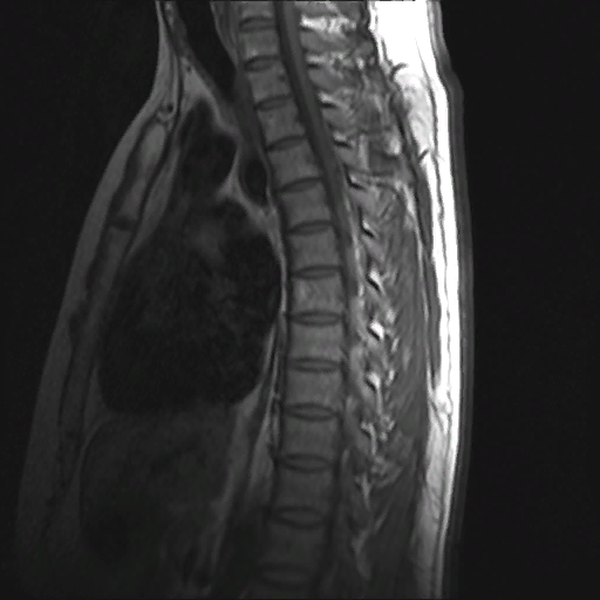

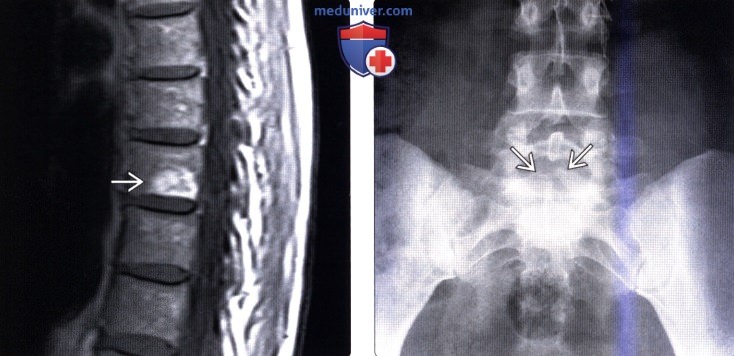

Гемангиомы на магнитно-резонансной томографии грудного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т2 взвешенная последовательность)

Гемангиомы на магнитно-резонансной томографии грудного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т2 взвешенная последовательность)МРТ позвоночника – высокоинформативный метод диагностики, использующий для построения детальных изображений структур области интереса свойства магнитного поля, радиоволны и компьютерную обработку. По показаниям исследование выполняют с контрастным усилением: в вену вводят препарат, содержащий хелаты гадолиния.

После прохождения МР-сканирования в большинстве медицинских центров на руки пациенту выдают заключение и электронный носитель (диск или флеш-карту) с записью результатов процедуры. Фотографии, наиболее наглядно демонстрирующие патологический процесс, за отдельную плату можно распечатать на пленку.

Диск содержит несколько сотен послойных срезов. Самостоятельно расшифровать результаты магнитно-резонансного сканирования нельзя, но общее представление о структурах позвоночного столба получить можно. Не стоит делать преждевременных выводов: окончательный диагноз – прерогатива лечащего врача.

Как выглядит фото-снимок МРТ позвоночника

МРТ грудного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т1 ВИ)

МРТ грудного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т1 ВИ)

Магнитно-резонансные томограммы отображают внутренние структуры зоны интереса в трех плоскостях. Каждый снимок представляет собой один срез, на распечатанном фото МРТ их несколько.

В норме позвонки гладкие, повреждения отсутствуют. Фиброзно-хрящевые диски, выполняющие роль амортизаторов, не выпячиваются, имеют стандартную высоту, без признаков дегенерации. Спинной мозг выглядит на фото как белый шнур без видимых перекосов и других изменений.

Позвоночный столб включает: шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы и копчик. Патологический процесс может развиваться в любой области или вызвать тотальное поражение.

МРТ позвоночника проводят для постановки диагноза, в рамках динамического наблюдения за болезнью, в качестве предоперационной оценки анатомических особенностей и пр. Магнитно-резонансное исследование имеет преимущества по сравнению с КТ при выявлении изменений в мягкотканных структурах: связках, синовии (внутренней выстилке суставной оболочки), хрящах, нервных стволах, мышцах.

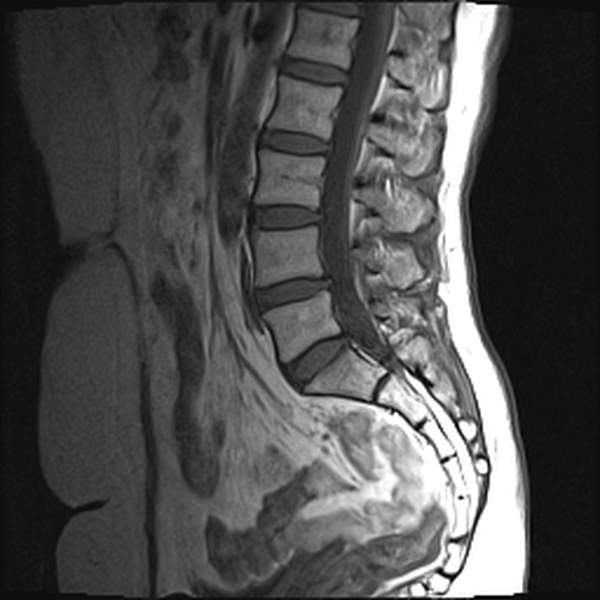

МРТ позвоночного столба: грыжа диска L4-L5 (сагиттальная плоскость, Т2 ВИ)

МРТ позвоночного столба: грыжа диска L4-L5 (сагиттальная плоскость, Т2 ВИ)

При патологических процессах снимки могут демонстрировать:

- искривления позвоночного столба – сколиоз, лордоз, кифоз;

- злокачественные и доброкачественные новообразования (для верификации опухоли выполняют биопсию);

- метастазирование в позвонки;

- кистозные полости;

- смещения и переломы позвонков, растяжения связок, отдаленные последствия травмы;

- протрузии, дегенеративные изменения (спондилодисцит, остеохондроз и др.), грыжи, признаки вовлечения в патологический процесс спинномозговых корешков;

- поражение замыкательных пластинок;

- миелоишемию;

- участки сужения позвоночного канала, компрессию или повреждение спинного мозга и пр.

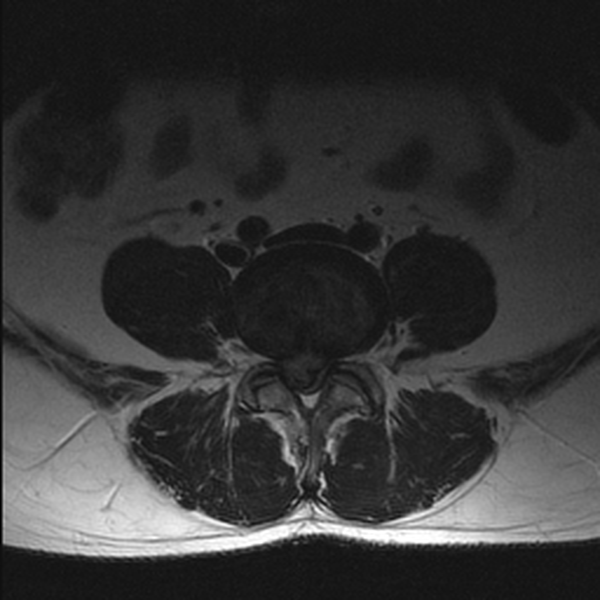

Магнитно-резонансное сканирование пояснично-крестцового отдела позвоночника: множественные гемангиомы (сагиттальная плоскость, Т1 ВИ)

Магнитно-резонансное сканирование пояснично-крестцового отдела позвоночника: множественные гемангиомы (сагиттальная плоскость, Т1 ВИ)

Расшифровка результатов МРТ включает оценку:

- очагов с патологическим МР-сигналом (на участках субхондрального склерозирования, при пролапсах дисков, сужении межпозвонковых отверстий, поражении нервных корешков, в области отека, воспаления и др.);

- плотности задней продольной связки;

- конфигурации тел визуализируемых позвонков:- высота, структура, поверхность (отсутствие остеофитов – костных разрастаний, грыж Шморля), состояние опорных площадок и пр.;

- дурального мешка (защитной оболочки спинного мозга);

- оси позвоночника на исследуемом уровне;

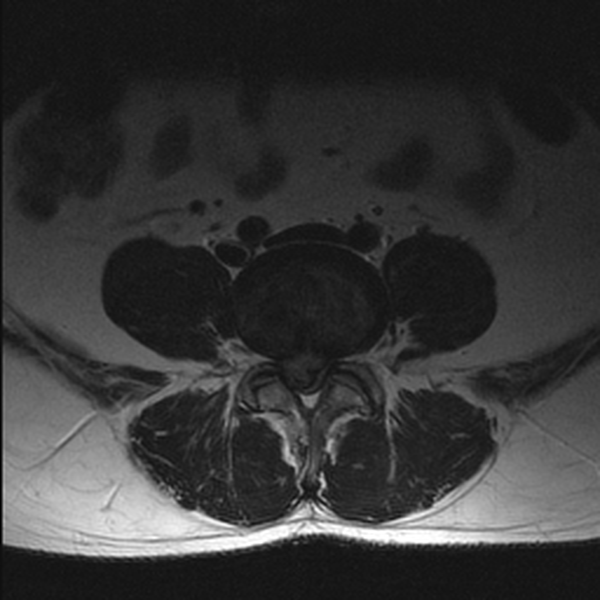

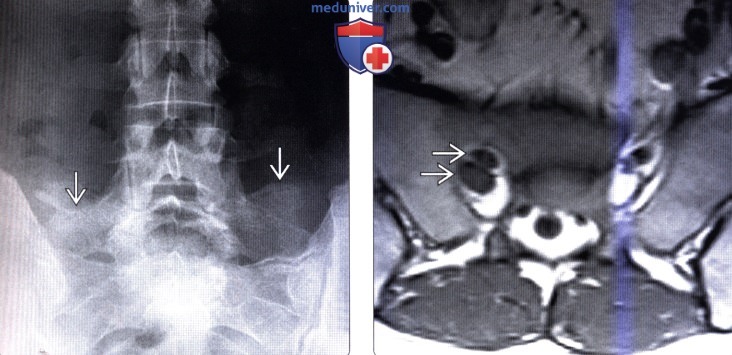

МРТ: межпозвонковая грыжа диска L4-5 (аксиальная проекция, Т2 ВИ)

МРТ: межпозвонковая грыжа диска L4-5 (аксиальная проекция, Т2 ВИ)

- размеров спинномозгового канала;

- щелей дугоотросчатых суставов;

- структуры, контуров, диаметра спинного мозга;

- состояния паравертебральных мягких тканей, связочного аппарата;

- кровоснабжения спинного мозга и пр.

При расшифровке результатов МРТ позвоночника в поле зрения могут попасть изменения в соседних органах, врач обязательно отразит данную информацию в протоколе исследования.

Какой программой открыть МРТ снимки?

МРТ: перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка (сагиттальная плоскость, Т2 ВИ)

МРТ: перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка (сагиттальная плоскость, Т2 ВИ)

Чтобы открыть МР-снимки, понадобится специальная программа (DICOM Viewer, RadiAnt и пр.), скачать которые можно в интернете. Иногда на электронном носителе есть файл для установки приложения: запустите его, следуя инструкции.

Необходимо вставить CD в дисковод или карту памяти в соответствующий слот компьютера. С последней может возникнуть проблема из-за отсутствия подходящего разъема, в такой ситуации потребуются дополнительные комплектующие – картридер и USB-провод.

После подключения электронного носителя нужно подождать некоторое время – операционная система должна обнаружить диск или карту и установить драйвер. На экране возникнет программа автозапуска, в которой следует открыть папку для просмотра файлов. Если этого не произошло, зайдите в меню “Пуск”, выберите “Мой компьютер”, после появления окна найдите “Устройства со съемными носителями” и щелкните по нему левой клавишей мышки.

Посмотреть фото МР-процедуры можно в виде отдельных изображений или серии кадров.

Как читать результаты МРТ позвоночника?

МРТ шейного отдела позвоночника: полулунные отростки (стрелка) в коронарной плоскости (Т2, STIR)

МРТ шейного отдела позвоночника: полулунные отростки (стрелка) в коронарной плоскости (Т2, STIR)

Выявить болезнь на ранней стадии – задача сложная даже для врача, но МРТ остается лучшим диагностическим инструментом для обнаружения мельчайших изменений в структуре позвоночника. Выпячивание диска на 1 мм свидетельствует о начавшемся патологическом процессе – протрузии. Если по мере прогрессирования заболевания нарушается целостность фиброзного кольца, говорят о грыже.

Дистрофические изменения, снижение высоты тел позвонков диагностируют преимущественно у возрастных пациентов, страдающих остеохондрозом. Малоподвижный образ жизни, чрезмерные физические нагрузки, ожирение, врожденные аномалии – основные предпосылки развития заболеваний опорного аппарата. Во время МР-сканирования позвоночного столба обследуют шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы. Врач определяет зону интереса на основании клинической картины.

Шейный и поясничный отделы у человека максимально подвижны, поэтому большинство патологических процессов локализуется в данных областях. МР-снимок визуализирует позвоночник в трех плоскостях: аксиальной, коронарной (фронтальной) и сагиттальной. Одна из них, в зависимости от характера подозреваемой патологии, основная, две другие – уточняющие. Возможность разносторонней оценки множества срезов толщиной от 1 мм позволяет выявить болезнь на стадии формирования. Если при расшифровке результатов МРТ позвоночника нет пороков развития, суставы и диски расположены на своем анатомическом месте, имеют нормальную структуру без костных разрастаний, нарушение кровоснабжения спинного мозга отсутствует – все в порядке.

В медицинском центре “Магнит” в Санкт-Петербурге можно пройти диагностику в режиме 24/7. В ночное время стоимость исследования ниже на 30%. Магнитно-резонансный томограф экспертного класса с напряженностью поля 1,5 Тесла, опытные специалисты, демократичные цены, предварительный диагноз в день обращения – повод записаться на процедуру. Номер телефона клиники: +7 (812) 407-32-31. Приходите – мы Вас ждем!

Источник

(812) 493-39-22

Запишитесь на МРТ по телефону

(812) 493-39-22

или заполните форму

Расписание приема МРТ:

ЦМРТ “Нарвский”

(812) 493-39-22

в четверг прием с 8-00 до 23-00

и пятницу прием с 8-00 до 16-00

ул. Ивана Черных,29

МРТ аппарат 1,5 Тл

суббота :

ЦМРТ “Старая деревня”

(812) 493-39-22

прием 8-00 до 23-00

ул. Дибуновская,45

МРТ аппарат 1,5 Тл

Прием в “РНХИ им. проф. А.Л. Поленова” прекращен по техническим причинам и

перенесен в ЦМРТ

Поясничный отдел несёт наибольшую нагрузку, тела позвонков здесь наиболее массивные. При МРТ позвоночника задние отделы дисков на уровне L1/2-L3/4 в норме вогнутые, на уровне L4/5 – L5/S1, слегка выпуклые, что не следует путать с протрузией. Дугоотростчатые суставы, богато иннервируются и играют важную роль в формировании болевого синдрома. Сустав хорошо виден при МРТ, покрытый латеральной частью желтой связки, он ограничивает сзади межпозвоночное отверстие. Сверху и снизу оно ограничено ножками дуг смежных позвонков. Спереди отверстие ограничено замыкательными пластинками, межпозвоночным диском и волокнами задней продольной связки. На МРТ позвоночника в сагиттальной плоскости видно, что примерно 50% диаметра отверстия занято ганглием, передним корешком, корешковыми артерией и веной. Располагаются они в верхней части отверстия. Остальное пространство заполнено жиром, ярким на Т1-зависимых МРТ позвоночника и светлым на Т2-зависимых МРТ позвоночника. Величина межпозвоночного отверстия очень индивидуальна.

Структурные элементы позвоночника на парасагиттальном срезе. Т2-зависимая томограмма. Обозначения: 1- корешок в межпозвоночном отверстии, 2- межпозвоночный диск, 3- тело позвонка, 4- дуга позвонка

На сагиттальных МРТ позвоночника отчетливо видно, что передняя продольная связка толще задней и прилежит только к телам, но не дискам. МРТ показывает, что задняя продольная связка тоньше и примыкает к фиброзному кольцу в виде горизонтально отходящих крыловидных связок. На нижнем поясничном уровне от задней продольной связки отходит медиальная перегородка, связанная сзади с твердой мозговой оболочкой, что прослеживается на поперечных МРТ позвоночника.

Структурные элементы позвонка в аксиальной плоскости. Т2-зависимая томограмма, срез через диск L5/S1. Обозначения: 1- корешок в межпозвоночном отверстии, 2- межпозвоночный диск (пульпозное ядро), 3- дуральный мешок с корешками конского хвоста, 4- жёлтая связка, 5- остистый отросток, 6- дуга позвонка, 7- дугоотростчатый сустав.

Спинной мозг обычно кончается на уровне L1/2 в виде конуса, ниже которого идет конский хвост. При МРТ позвоночника в корональной и сагиттальной плоскостях можно проследить, что корешки конского хвоста под углом 45° выходят из соответствующего отверстия.

В момент сгибания позвоночный канал и отверстия расширяются. При разгибании диски уходят кзади, а желтые связки и жир в заднем эпидуральном пространстве кпереди. Это приводит к некоторому сдавливанию дурального мешка и его выбуханию в переднее эпидуральное пространство за телами позвонков, где находится эпидуральное венозное сплетение. В норме, когда позвоночный канал достаточно широкий, в момент разгибания корешки не сдавливаются.

Твёрдая мозговая оболочка (ТМО) представляет собой фиброзный мешок, прикрепляющийся только сверху, к надкостнице большого затылочного отверстия. Внизу ТМО внизу доходит до S2. Латерально ТМО входит в межпозвоночные отверстия, образуя карманы для корешков и ганглия, они имеют ликворную интенсивность сигнала на МРТ. Между надкостницей позвонков и ТМО расположено эпидуральное пространство содержащее жир, яркий при МРТ позвоночника, соединительную ткань и венозные сплетения. Между ТМО и паутинной оболочкой находится субдуральное пространство, содержащее незначительное количество жидкости. Паутинная оболочка – это тонкая промежуточная выстилка, простирающаяся, как и ТМО, до S2. Между паутинной и мягкой оболочками мозга расположено субарахноидальное пространство, заполненное ликвором, светлым на Т2-зависимых МРТ позвоночника и темным на Т1-зависимых МРТ позвоночника и паутинными трабекулами. Ниже окончания спинного мозга в субарахноидальном пространстве расположен конский хвост и конечная нить. Мягкая оболочка тесно прилегает к поверхности спинного мозга. Она содержит сосуды и от неё отходят зубчатые связки.

МРТ в СПб в наших МРТ центрах поясничного отдела позвоночника одинаково хорошо выполняется как на аппаратах закрытого типа, так и открытом МРТ.

Остались вопросы? Звоните +7 (812) 493-39-22 или оставьте свои данные и мы

Вам перезвоним!

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ позвоночника при вариантах нормы

а) Определения:

• Нормальные анатомические варианты строения, которые могут симулировать те или иные патологические состояния

б) Визуалиазция варианта нормы позвоночника:

1. Псевдоподвывих шейных позвонков:

• Классически подобные изменения наиболее выражены на уровне С2/3, где определяется передний подвывих С2 позвонка относительно С3 при сгибании головы

• Наблюдается у маленьких детей с незавершенной оссификацией верхних шейных позвонков:

о Увеличение частоты подобных изменений у пациентов старшего возраста является спорным, может быть следствием истинного повреждения связок шейного отдела позвоночника

• Ключами к правильному диагнозу являются отсутствие нарушения непрерывности спиноляминарной линии и возраст пациента

2. Незаращение дуги С1:

• Неполная оссификация дуги С1 позвонка

• В отсутствие неврологической симптоматики или документально подтвержденной нестабильности считается бессимптомным нормальным анатомическим вариантом, который обнаруживается, как правило, при исследованиях, выполняемых по другим показаниям

3. Шейные ребра:

• Небольшие рудиментарные ребра на уровне С7:

о Похожим анатомическим вариантом с аналогичной клинической картиной является удлинение поперечных отростков С7

• Обычно симптоматики не вызывают, однако иногда являются причиной плечевой плексопатии или синдрома верхней апертуры грудной клетки

• Ориентация поперечных отростков является ключевым признаком, позволяющим отличить шейные ребра от грудных:

о Поперечные отростки шейных позвонков направлены каудально, тогда как грудных – краниально

4. Варианты строения переходных отделов позвоночника:

• Варианты костной анатомии грудопоясничного или пояснично-крестцового переходов

• Наиболее распространенными вариантами являются «люмбализация» S1, «сакрализация» L5, рудиментарные ребра на уровне L1, гипоплазия ребер на уровне Т12

• Могут затруднять нормальный счет позвонков

о Обычно клинически не являются значимыми, если метод счета хорошо описан в протоколе исследования

• Могут служить предпосылками для более быстрого наступления дегенеративных изменений на смежных подвижных выше- или нижележащих уровнях

5. Фокальная жировая перестройка костного мозга:

• Фокальный конгломерат жировой ткани в толще костного мозга позвонка

• Интенсивность сигнала соответствует жировой ткани в любом режиме исследования:

о Подтвердить диагноз помогает использование режима насыщения жировой ткани

• Основной клинической проблемой является то, что данное образование напоминает гемангиому позвонка

6. Эктопия почки:

• Тазовая почка располагается ниже по сравнению с ее нормальным положением и в большей степени смещена к срединной линии

• Может напоминать новообразование превертебральной области

• С тем, чтобы предотвратить ненужные биопсию или резекцию, необходимо правильно идентифицировать характерную кортикомедуллярную архитектуру эктопической почки

7. Объединенный корешок спинного мозга:

• Два смежных спинномозговых нерва выходят через общую аномальную дуральную воронку

• Корешки затем выходят либо каждый через соответствующее ему межпозвонковое отверстие, либо оба через одно и то же отверстие

• Лучевая картина напоминает опухоль оболочек нерва или грыжу межпозвонкового диска

8. Незаращение задних элементов поясничных позвонков:

• Незаращение задних элементов L5 или S1:

о Термин «spina bifida occulta» считается устаревшим и употреблять его не следует

• Обычно диагностируется у пациентов, не предъявляющих в этом отношении никаких жалоб

• В отсутствие аномалий кожи в этой зоне или соответствующей неврологической симптоматики считается вариантом нормы

9. Высокое окончание дурального мешка:

• В норме дуральный мешок заканчивается ниже S2 позвонка:

о Варианты окончания включают уровни от нижней трети L3 до верхней трети S5

о Окончание дурального мешка выше уровня S1 наблюдается менее, чем у 5% людей

• Никакой неврологической симптоматики при обнаружении этого варианта строения обычно не выявляется

• Выявление аномалий строения спинного мозга или дисплазии крестца говорит в пользу синдрома каудальной регрессии

10. Рекомендации по исследованию:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Для оценки анатомии мягких тканей наиболее оптимальной является МРТ

о Для исследования костной анатомии оптимальны стандартная рентгенография и КТ

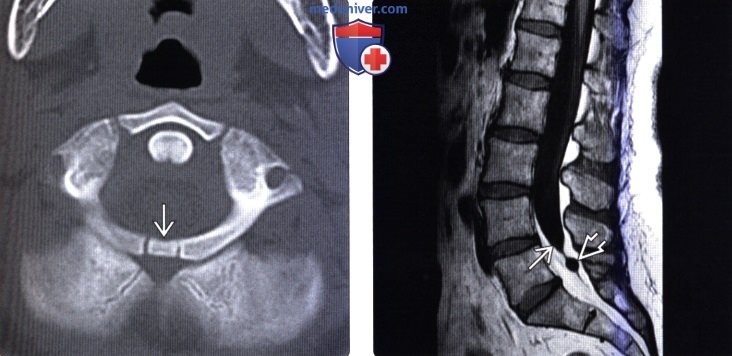

(Слева) MPT, Т1-ВИ, сагиттальная проекция: фокальный четко очерченный гиперинтенсивный очаг в теле грудного позвонка. Целостность задней покровной пластинки позвонка не нарушена. Дифференциальный диагноз следует проводить между фокальной жировой перестройкой костного мозга и небольшой гемангиомой. И то, и другое не имеют особого клинического значения.

(Справа) Рентгенография поясничного отдела позвоночника в прямой проекции, выполненная в связи с жалобами пациента на боль в нижней части спины: определяется неполное за ращение дуги позвонка по средней линии, являющееся в данном случае случайной находкой.

(Слева) Рентгенограмма в прямой проекции: ассимиляция поперечных отростков L5 с боковыми массами крестца с обеих сторон («сакрализация L5»).

(Справа) На этом аксиальном Т1-ВИ крестца визуализируются два овоидной формы образования в полости правого крестцового отверстия S1, представляющих собой объединенные нервные корешки.

(Слева) КТ, аксиальная проекция: анатомический вариант наличия дополнительного центра оссификации в срединной части задней дуги атланта. Анатомия передней дуги атланта обычна — здесь только один центр оссификации. Этот относительно редко встречающийся анатомический вариант протекает бессимптомно и не приводит к развитию нестабильности.

(Справа) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальная проекция: (неврологический статус без изменений) случайной находкой стало высокое окончание дурального мешка – на уровне середины L5, и небольшая периневральная киста. Конус спинного мозга заканчивается как обычно на уровне L1, терминальная нить спинного мозга не утолщена.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Травматические и дегенеративные подвывихи позвонков:

• Лучевая картина напоминает псевдоподвывих шейных позвонков

• Истинный спондилолистез на фоне травмы или дегенеративных изменений

• В отличие от псевдоподвывиха характерно нарушение непрерывности спиноляминарной линии

• Часто сочетаются с травматическими или дегенеративными костными изменениями

• Пациенты обычно значительно старше того возраста, для которого характерны псевдоподвывихи позвонков

2. Перелом поперечных отростков:

• Лучевая картина напоминает шейные ребра, гипопластические грудные или поясничные ребра

• Острые края перелома, нарушение целостности кортикальной пластинки

• ± паравертебральная гематома, другие повреждения

3. Аномалии сегментации и формирования позвонков:

• Истинное нарушение нормальных формирования и сегментации позвонков:

о Позвонки-»бабочки», полупозвонки, блокированные позвонки, блокирование задних элементов позвонков

• Могут напоминать различные варианты анатомии переходных грудопоясничных и пояснично-крестцовых отделов позвоночника

• Необходимо помнить о синдромальных ассоциациях и сопутствующих аномалиях внутренних органов

4. Гемангиомы позвонков:

• Лучевая картина напоминает фокальную жировую перестройку костного мозга позвонков

• Большинство из них бессимптомны и диагностируются случайно в ходе исследований по другим показаниям:

о Небольшой процент этих образований характеризуются наличием сосудистой (нежировой) стромы, могут распространяться за пределы тела позвонка, приводить к развитию патологических переломов

о Первостепенное клиническое значение имеет дифференциальных диагноз с первичными или метастатическими злокачественными новообразованиями позвоночника

• Правильный диагноз доброкачественной гемангиомы помогает поставить характерная круглая форма образования с грубыми неровными костными трабекулами

5. Грыжа межпозвонкового диска:

• Лучевая картина напоминает объединенные корешки спинного мозга, опухоль оболочек нервов

• Многообразные особенности лучевой картины:

о Фрагменты вещества межпозвонкового диска характеризуются неравномерным усилением сигнала, что позволяет отличить грыжу от опухоли оболочек нерва или нормального дорзального спинномозгового ганглия

о Может напоминать объединенный корешок спинного мозга – в таких случаях обратите внимание на необычное число пучков нервных волокон в одной дуральной воронке, необычное расположение оболочек корешка

6. Опухоль оболочек нерва:

• Лучевая картина напоминает объединенный корешок спинного мозга, грыжу межпозвонкового диска

• Наиболее распространенными опухолями спинномозговых нервов являются нейрофибромы и шванномы

• Усиление сигнала позволяет отличить опухоль оболочек нерва от нормального или объединенного корешка спинного мозга и грыжи межпозвонкового диска

7. Задняя дизрафия позвоночника:

• Лучевая картина напоминает встречающийся иногда анатомический вариант неполного заращения задних элементов позвонков

• Может быть открытой и закрытой (покрытой кожным покровом)

• Нередко сочетается с низким расположением спинного мозга и аномалиями развития нити спинного мозга ± липома

8. Синдром каудальной регрессии:

• Лучевая картина напоминает высокое окончание дурального мешка

• Суть аномалии заключается в наличии у пациента менее пяти крестцовых сегментов и отсутствии копчика

• Спинной мозг имеет клиновидную форму, заканчивается достаточно высоко (тип 1) либо удлинен и заканчивается относительно низко (тип 2)

• Сочетается с аномалиями развития органов таза, другими врожденными мальформациями позвоночника

г) Патология:

1. Общие характеристики:

• Этиология:

о Вариант нормы

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Соответствуют лучевым находкам

3. Микроскопические особенности:

• Характерное микроскопическое строение тканей

д) Клиника нормальных анатомических изменений позвоночника:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Являются случайной находкой при обследовании пациентов по каким-либо другим показаниям

о Пациент не предъявляет жалоб либо клиническая картина, которая стала причиной назначения того или иного метода исследования, не соответствует обнаруженным в ходе исследования находкам

2. Демография:

• Возраст:

о Различные анатомические варианты строения позвоночника могут быть обнаружены в любом периоде жизни человека

• Эпидемиология:

о Вариабельна

3. Течение заболевание и прогноз:

• Варианты нормы не влияют на продолжительность жизни и не приводят к увеличению заболеваемости

• Если диагностируются как патологические изменения, могут стать причиной ненужных диагностических исследований и назначения ненужного лечения

4. Лечение:

• Не показано

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• Многие варианты нормы встречаются достаточно часто:

о Легко распознаются опытными специалистами

• Некоторые анатомические варианты нормы встречаются относительно редко и могут быть отнесены к патологическим изменениям:

о Для правильной диагностики всегда необходимо помнить о существовании таких вариантов

о Если в ходе исследования обнаруживается какая-либо неожиданная находка, в круг дифференциальных диагнозов всегда необходимо включать и нормальные анатомические варианты строения

ж) Список использованной литературы:

1. Thawait GK et al: Spine segmentation and enumeration and normal variants. Radiol Clin North Am. 50(4):587-98, 2012

2. Gaea AM et al: Evaluation of wedging of lower thoracic and upper lumbar vertebral bodies in the pediatric population. AJR Am J Roentgenol. 194(2):516—20, 2010

3. Hanson EH et al: Sagittal whole-spine magnetic resonance imaging in 750 consecutive outpatients: accurate determination of the number of lumbar vertebral bodies. J Neurosurg Spine. 12(1 ):47-55, 2010

4. Lotan Retal: Clinical features of conjoined lumbosacral nerve roots versus lumbar intervertebral disc herniations. Eur Spine J. 19(7): 1094-8, 2010

5. De Martino RR et al: Thoracic outlet syndrome associated with a large cervical rib. Vase Endovascular Surg. 43(4):393-4, 2009

6. Kanchan T et al: Lumbosacral transitional vertebra: clinical and forensic implications. Singapore Med J. 50(2): e85-7, 2009

7. White PW et al: Cervical rib causing arterial thoracic outlet syndrome. J Am Coll Surg. 209(1):148-9, 2009

8. Song SJ et al: Imaging features suggestive of a conjoined nerve root on routine axial MRI. Skeletal Radiol. 37(2):133-8, 2008

9. Serhan HA et al: Biomechanics of the posterior lumbar articulating elements. Neurosurg Focus. 22(1): El, 2007

10. Soleiman J et al: Magnetic resonance imaging study of the level of termination of the conus medullaris and the thecal sac: influence of age and gender. Spine (Phila Pa 1976). 30(16):1875-80, 2005

11. Lustrin ES et al: Pediatric cervical spine: normal anatomy, variants, and trauma. Radiographics. 23(3):539-60, 2003

12. Shaw M et al: Pseudosubluxation of C2 on C3 in polytraumatized children-prevalence and significance. Clin Radiol. 54(6):377-80, 1999

13. Castellvi AE et al: Lumbosacral transitional vertebrae and their relationship with lumbar extradural defects. Spine (Phila Pa 19761.9(5):493-5, 1984

– Также рекомендуем “Варианты нормы строения краниовертебрального сочленения”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.7.2019

Источник