Неврология позвоночника у детей

Повреждение спинного мозга у ребенка: причины, диагностика, лечение

Повреждения спинного мозга, также как и повреждения головы, могут быть связаны с родовой травмой, случайными и неслучайными причинами.

а) Повреждение спинного мозга младенца. Внутриутробная травма может привести к повреждению спинного мозга, особенно в случае, когда голова ребенка фиксирована, а живот матери отвисает. Родовая травма шейного отдела спинного мозга подробно описана в случаях тазового предлежания и при наложении щипцов и являлась нередким клиническим диагнозом во времена высокой частоты родовой травмы, частота ее в случае смерти новорожденного составляла 10-33% (Towbin, 1970).

Подъем тела младенца над животом матери, в то время как голова все еще находится в фиксированном состоянии, также может приводить к переломам затылочных костей и кровоизлияниям в мозжечок или травме пояснично-грудного отдела позвоночника. Повреждение спинного мозга может локализоваться а атлантоаксиальной области, С5/Т1 или, в более редких случаях, в пояснично-грудном отделе. При аутопсии выявляются кровоизлияния в карманы корешков, разрыв корешков спинного мозга, спинальные эпидуральные кровоизлияния и паренхиматозные кровоизлияния в спинной мозг (Yates, 1959).

б) Случайная травма спинного мозга. Случайные травмы спинного мозга редко встречаются в детском возрасте. По результатам одного из проведенных в США исследований с участием 103 детей, которым проводилось лечение по поводу травмы шейного отдела спинного мозга (средний возраст составил приблизительно 10 лет), в 50% случаев причиной являлась ДТП, в 25% — спортивная травма, третьей по частоте причиной являлись падения (Brown et al., 2001). По результатам недавних исследований автотравма являлась причиной повреждений в 40% случаев, падения — в 35% случаев, а спортивные травмы — в 17,5% случаев (Leonard et al., 2007).

По результатам крупных исследований на основании данных регистрации травм в Великобритании и сетевой базы данных исследований 1989-2000 гг. выявлено 2,7% травм позвоночника, 0,6% травм спинного мозга и 0,15% травм спинного мозга без рентгенологических изменений (Martin et al., 2004) (SCIWORA).

в) Неслучайные повреждения синного мозга. Сопутствующее повреждения шейного отдела позвоночника с эпидуральными спинальными кровоизлияниями и кровоподтеками в области цервико-медуллярного соединения, вероятно, недооценены. Описанные изменения обнаруживались в 5 из 6 смертельных случаев «хлыстовой травмы» в результате встряхивания (Hadley et al., 1989). Проведено исследование с повторным обследованием с целью выявления патологии спинного и продолговатого мозга при неслучайной черепно-мозговой травме (Geddes et al., 2001), по результатам которого спинальное эпидуральное кровоизлияние, локализованное повреждение аксонов в области черепно-позвоночного соединения и повреждение корешков спинного мозга и ствола мозга выявлено у 11 из 37 детей после встряхивания.

Описанные повреждения следует подозревать у пациентов с остановкой дыхания или при наступлении смерти без выявления значимой субдуральной гематомы или отека мозга (см. описание цервико-медуллярного синдрома выше).

г) Патологические изменения при повреждении спинного мозга. Шейный отдел спинного мозга повреждается чаще всего (С1-С2, С5-С6). Вторыми по частоте участками повреждения являются сегменты Т12-L1 и L2-L5. При повреждении шейного отдела спинного мозга часто встречаются вывихи, а при повреждении пояснично-грудного отдела — компрессионные переломы. Грудной отдел позвоночника поддерживается ребрами, но при возникновении переломов часто возникают неврологические симптомы.

Спинной мозг заканчивается на уровне L1-L2 поясничного отдела позвоночника и повреждения ниже данного уровня приведут только к поражению конского хвоста. В данной области находятся способные регенерировать волокна периферических мотонейронов. Из 89 детей с переломами позвоночника или переломо-вывихами пояснично-грудного отдела позвоночника (Dogan et al., 2007) у 85% не было выявлено серьезных необратимых повреждений спинного мозга. Зуб второго шейного позвонка имеет эпифиз, который не окостеневает до семилетнего возраста, таким образом эпифизеолиз зуба второго шейного позвонка со смещением вперед является травмой, характерной для очень маленьких детей.

д) Клинические проявления. Клинические проявления повреждений спинного мозга варьируют в зависимости от локализации травмы, пораженных структур и тяжести повреждения.

Повреждение спинного мозга у новорожденных приводит к внезапной смерти во время родов или тетерапарезу (который может имитировать спинальную мышечную атрофию Вердинга-Хоффмана), вялому парапарезу, двустороннему спинальному параличу Эрба или парезу диафрагмы и дыхательных мышц (что требует постоянной искусственной вентиляции). Могут отмечаться очень живые спинальные сгибательные рефлексы, что маскирует истинный парапарез.

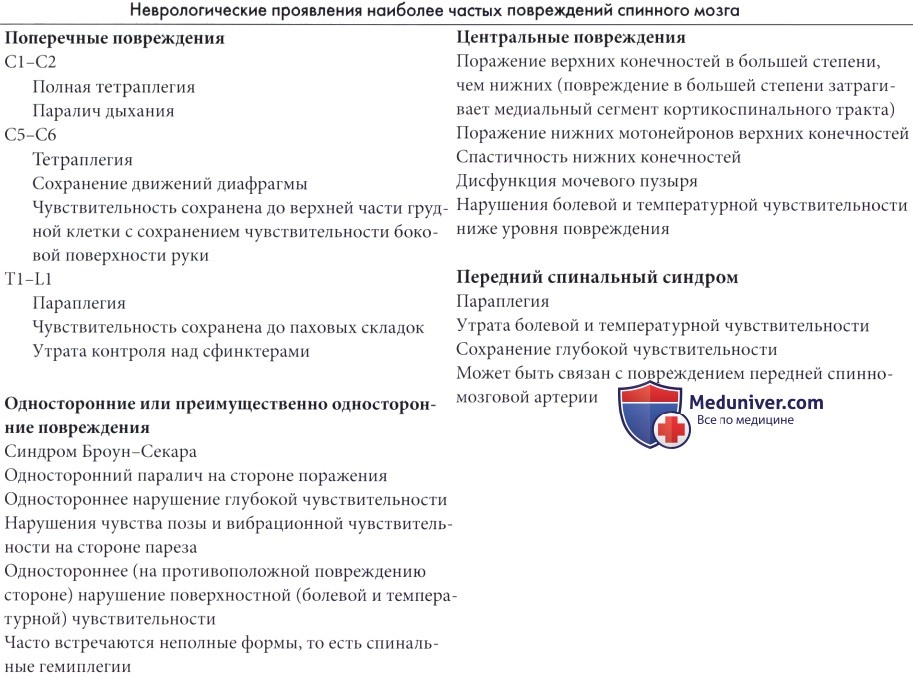

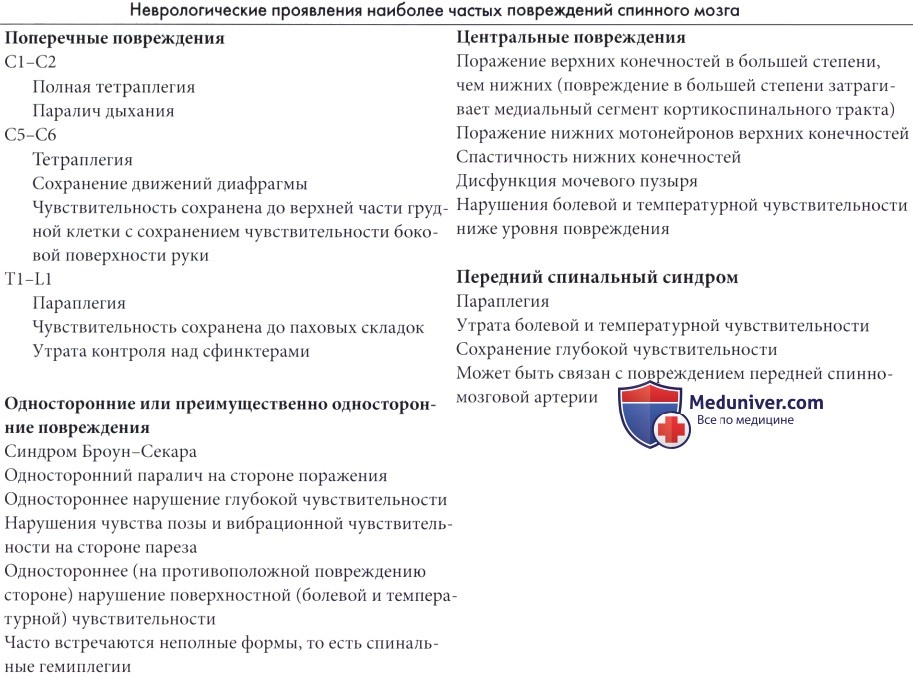

Сотрясение спинного мозга приводит к транзиторным неврологическим повреждениям с неясным механизмом развития. Утрата функции может быть полной или частичной, но признаки выздоровления появляются в течение часов или нескольких дней. Часто отмечается полное восстановление с сохранением физикальных признаков или симптомов дисфункции спинного мозга. Топографические синдромы поражения спинного мозга приведены в таблице ниже.

При тяжелых повреждениях спинного мозга развивается спинальный шок, затрагивающий отделы, находящиеся ниже поврежденного сегмента. Данное состояние характеризуется полной утратой двигательных и чувствительных функций и контроля над сфинктерами и сопровождается полной арефлексией, продолжающейся 2-6 недель. Постепенно восстанавливается мышечный ответ на пораженном участке, возникает спастичность с разгибательными рефлекса ми стопы, восстанавливается большая часть сгибательных рефлексов с последующим усилением глубоких сухожильных рефлексов. В конце появляются рефлексы разгибателей (спазмы), которые становятся преобладающим рефлекторным ответом.

Конечная клиническая картина повреждения спинного мозга в наиболее тяжелых случаях может быть представлена только рефлекторной активностью; при меньшей тяжести поражения функций сохраняются в различной степени. У трех четвертей пациентов с физиологически неполным поражением спинного мозга отмечалось значимое улучшение, более половины полностью выздоровели, в то время как сходные показатели улучшения отмечались только у 10% пациентов с физиологически полным разрывом спинного мозга (Hamilton и Myles, 1992).

е) Рентгенологические изменения. Рентгенологические исследования являются обязательными при травме спинного мозга. Часто выявляется перелом или вывих, но для их выявления может понадобиться особый вариант КТ с использованием трехмерных моделей. КТ (в частности, спиральная КТ) может выявить повреждения костей, не замеченные на рентгеновском снимке. Тем не менее, все манипуляции с пациентом следует осуществлять максимально осторожно для предотвращения появления повреждений или усиления уже имеющейся травмы.

МРТ в настоящее время является методом выбора при выявлении наличия или отсутствия сдавления и соответствующей протяженности поврежденных нервных структур. У детей возможно многоуровневое повреждение, и необходимо исследовать весь позвоночник. На МРТ можно выявить отек спинного мозга, набухание задних отделов, повреждение связок, кровотечение в спинном мозге, кровоизлияния в карманы корешков и разрывы корешков нервов. МРТ позволяет получить достоверную информацию о самом спинном мозге: острые кровоизлияния и свищи дают низкий сигнал в Т1-режиме, в то время как отек и точечные кровоизлияния выявляются хорошо (Davis, 1995).

Гематомиелия на МРТ свидетельствует об очень плохом прогнозе. При поздней визуализации можно выявить образование полостей в спинном мозге, которые могут прогрессировать вне зависимости от случайного или хирургического происхождения травмы (Avrahami et al., 1989).

ж) Лечение повреждения спинного мозга. Лечение повреждений спинного мозга в острой стадии включает придание правильной позы и предотвращение движений, в особенности это касается травм шейного отдела (Sonntag и Hadley, 1988). Относительно большой размер головы у детей приводит к сгибанию шеи, если ребенок просто лежит на плоской твердой поверхности. При всех серьезных травмах, особенно при повреждении головы, следует рассматривать вероятность травмы спинного мозга, и в настоящее время парамедики всегда иммобилизуют шейный отдел позвоночника и ведут пациента как при повреждении позвоночника до тех пор, пока не доказано обратное.

Консервативное лечение предпочтительно при стабильном состоянии позвоночника и отсутствии сдавления спинного мозга по результатам визуализации. Иммобилизация позвоночника может проводиться с помощью филадельфийского воротника или галоаппарата. В определенных случаях может быть показано скелетное вытяжение в раме Страйкера с использованием черепных фиксаторов или без них. Проводятся исследования с применением метилпреднизолона в высоких дозах (30 мг/кг болюсно, затем 5,4 мг/кг в час в течение 23 часов). Несмотря на вдохновляющие результаты применения GM1 ганглиозидов, имеются серьезные сомнения в их эффективности и безопасности.

Хирургическое лечение показано:

1) в случае подозрения на блок спинномозгового канала,

2) при ранениях с фрагментами костей в позвоночном канале и

3) при возможности ухудшения неврологических нарушений из-за вероятного наличия поддающейся лечению спинальной эпидуральной гематомы (Tender и Awasthi, 2004),

4) в случае вывиха позвоночника, не поддающегося коррекции с помощью скелетного вытяжения.

Для восстановления стабильности может понадобиться укрепление шейного отдела позвоночника и пересадка кости.

Любое хирургическое вмешательство должно проводиться под контролем соматосенсорных вызванных потенциалов; в случае, если вызванные потенциалы отсутствуют или не улучшаются при проведении хирургического лечения, можно говорить о неблагоприятном прогнозе (Tsirikos et al., 2004).

– Также рекомендуем “Энцефалопатия при отравлении, утоплении у ребенка”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2018

Источник

Нестабильностью шейного отдела позвоночника страдает все больше детей. В наше время это достаточно распространенный диагноз. Разработаны различные способы лечения нестабильности, главный вопрос остается исключительно за своевременностью обнаружения отклонения. Что же это такое, как возникает и каковы основные методы лечения патологии в детском возрасте?

Что такое нестабильность шейного отдела позвоночника?

Нестабильность шейного отдела позвоночника у детей – это состояние, которое характеризуется патологически повышенной мобильностью в цервикальной области, что приводит к увеличению объема движений в шее. Это может быть связано как с нарушениями в самих позвонковых телах, так и в их аппарате связок. Симптомы заболевания весьма разнообразны и часто вызывают сложности с постановкой диагноза. Наибольшую опасность представляет ухудшающееся кровоснабжение головного мозга вследствие пережатия питающих артерий, что и вызывает основные симптомы.

Признаками имеющейся патологии могут быть:

- часто возникающая головная боль;

- боли в шее, которые возникают чаще после физических нагрузок;

- хронический дискомфорт в шее;

- постоянная напряженность в мышцах шеи;

- чувство неуверенности при движении;

- слабость пояса верхних конечностей;

- искривление шеи;

- торможение в психоэмоциональном развитии;

- снижение памяти и внимания.

Симптомы могут носить периодический или постоянный характер, но уже наличие хотя бы двух из вышеперечисленных требует немедленного обращения к врачу. На ранних этапах устранение нарушения обычно не составляет труда, запущенные случаи хуже поддаются терапии.

Причины патологии у грудничков и детей постарше

Нестабильность шейного отдела позвоночника возникает из-за множества причин, и они разнятся для детей младшего и старшего возраста. Так, у грудничков основные причины связаны с осложнениями в родах. Они могут быть следующими:

- стремительные роды;

- сниженная родовая активность;

- пуповинное обвитие шеи;

- патологическое положение плода в родах;

- перевертывание головки ребенка в родах;

- использование акушерских щипцов;

- крупный плод.

У детей старшей возрастной группы преобладают иные причины:

- травмы шеи;

- чрезмерная нагрузка на шейный сегмент;

- остеопороз и остеохондроз;

- системные аутоиммунные заболевания соединительной ткани, при которых повреждается связочный аппарат шеи;

- костный туберкулез, остеомиелит.

Терапия нестабильности шейного отдела позвоночника у детей

Данная патология требует применения комбинированной терапии.

В зависимости от стадии процесса она может быть консервативной или хирургической. Прежде всего родителям нужно обратиться к невропатологу, который и определит тактику лечения.

На первом месте стоят физиотерапевтические процедуры, остеопатия, лечебный массаж и физкультура, медикаментозные препараты. Ребенку ограничивают режим активности, иммобилизируют шейный отдел (например, при помощи воротника Шанца).

Физиотерапевтические процедуры могут включать озокеритолечение, электрофорез и фонофорез с различными препаратами, способствующими расширению сосудов и улучшению кровотока. Для малыша они безвредны и безболезненны.

Физиотерапия часто сочетается с лечебным массажем, который способствует, с одной стороны, снятию напряжения в мышцах и, с другой, укреплению атрофированных мышц. Он улучшает микроциркуляцию в пораженной зоне, чем способствует нормализации обменных процессов и более быстрому выздоровлению.

Одной из самых эффективных процедур является остеопатия. К ней нужно подходить с осторожностью, поскольку, в отличие от поверхностного массажа, манипуляции врача-остеопата заключаются в возвращении смещенных позвонков на место.

Медикаментозное лечение включает назначение снижающих воспаление, анальгезирующих и устраняющих мышечный спазм препаратов. Отдельно, как единственный метод лечения, она не применяется, а входит в комплексное лечение.

Хирургическое лечение необходимо в том случае, если на протяжении нескольких месяцев консервативное лечение не дало нужных результатов. Чаще всего оно включает остеосинтез с применением пластин, которые и гарантируют стабилизацию позвоночника.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник

Детская ортопедия изучает этиологию и патогенез, клиническое течение и диагностику врожденных и приобретенных деформаций органов движения и опоры, включая профилактику и их лечение с восстановлением функции.

Интерпретация признаков деформации или отклонений от нормального развития позвоночника у детей в различные возрастные периоды жизни не всегда является простой задачей.

У новорожденного позвоночник имеет форму пологой выгнутой дуги, т.е. равномерного кифоза: в положении на спине на ровной поверхности позвоночник становится прямым. На 3-4 месяце жизни ребенок поднимает и удерживает головку, откидывая ее назад; в результате уравновешивания затылочных и лестничных мышц развивается физиологический шейный лордоз. В 6-7 месяцев ребенок сидит, позвоночник легко подвижен и под действием силы тяжести головы, плечевого пояса, внутренностей, устойчивого лордоза и уравновешивания мышцами спины формируется кифоз грудного отдела. В 8-9 месяцев ребенок начинает стоять, 10-12 месяцев ходить, при этом за счет мышц, сгибающих бедро, таз наклоняется вперед, увлекая поясничную часть позвоночника. Туловище в вертикальном положении уравновешивается ягодичными мышцами и мышцами спины – формируется физиологический лордоз поясничного отдела позвоночника.

Возникшие к концу первого года жизни физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости, свойственные позвоночнику взрослого, продолжают развиваться и индивидуально формируются в процессе роста ребенка к 17-22 годам.

Ортостатическое, т.е. вертикальное положение человека определяет статику и осанку. Большое влияние на формирование осанки имеют внешние условия, режим дня, питание, физические перегрузки при спортивных занятиях, перенесенные заболевания, а так же все, что вносит дисбаланс в уравновешенное состояние мышечно-связочного «каркаса» и позвоночника. В результате формируется правильная или патологическая осанка.

Кифоз – искривление позвоночника в сагиттальной плоскости выпуклостью кзади. Различают верхнегрудной, нижнегрудной, поясничный и тотальный кифоз.

Врожденный кифоз наблюдается крайне редко с локализацией в грудном и верхнепоясничном отделе. Деформация выявляется рано – в первом полугодии жизни, как только ребенок начинает сидеть. С ростом ребенка деформация заметно увеличивается, протекая безболезненно и без неврологических симптомов, к периоду полового созревания достигает выраженных размеров. Рост ребенка задерживается. При выявлении деформации применяют массаж спины, корригирующую гимнастику, при прогрессировании процесса проводят хирургическую фиксацию позвоночника.

Приобретенные кифозы могут быть результатом рахита, остеохондропатий, компрессионных переломов тел позвонков.

Рахитический кифоз является следствием общей мышечной гипотонии при тяжелом течение рахита. Развивается быстро, как только ребенок начинает сидеть. Для рахитического кифоза характерно равномерное искривление нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника кзади. Терапия подобного состояния комплексная: это ,прежде всего лечение рахита, обязательное фиксирование ребенка в специальной кроватке, проведение курсов массажей для укрепления мышц спины, живота, конечностей.

Лордоз – искривление позвоночника в сагиттальной плоскости выпуклостью вперед. Физиологический лордоз шейного и поясничного отделов позвоночника является результатом формирования ортостатического положения человека. Патологический или чрезмерный лордоз локализуется в основном в поясничном отделе позвоночника, может быть следствием патологических изменений в поясничных позвонках и окружающих их тканях врожденного (спондилолиз и спонтанный спондилолистез, клиновидные позвонки) и приобретенного характера. Среди последних деформаций чаще всего развивается как компенсаторное искривление при локализации процесса в другом отделе позвоночника (кифоз грудного отдела, круглая спина), при деформации нижних конечностях, нарушении функций мышц туловища и конечностей (coxa vara, анкилоз тазобедренных сустава в порочном положении, врожденный вывих бедра, слабость больших ягодичных мышц и гиперфункция сгибателей бедра) и др. Врожденный лордоз у детей старшего возраста при скрытом течение может проявиться быстрой утомляемостью, болевыми ощущениями в пояснице. Компенсаторные лордозы у детей чаще всего протекают бессимптомно.

При лечении лордозов, прежде всего необходимо устранить основную причину, вызвавшую развитие патологического лордоза. Рекомендуются специальный комплекс лечебной гимнастики, массаж, физиотерапия.

Сколиоз – наиболее часто встречающийся вид деформации у детей. Сколиоз – это искривление позвоночника во фронтальной плоскости, обусловленное патологическими изменениями в позвоночнике и паравертебральных тканях, склонных к прогрессированию деформации со статико– динамическими нарушениями и функциональными изменениями внутренних органов. По этиологическому фактору различают врожденные и приобретенные сколиозы.

Врожденный сколиоз – основой его происхождения являются аномалии развития позвоночника и ребер (добавочные, клиновидные позвонки и полупозвонки, синостозы остистых отростков, добавочные ребра), дисплазия пояснично-кретцового отдела позвоночника, определяющая понятие «диспластический сколиоз».

Приобретенные сколиозы чаще выражаются как признаки других заболеваний. Статические сколиозы наблюдаются при укорочении нижней конечности, одностороннем врожденном вывихе бедра, контрактурах тазобедренного и коленного суставов. Неврогенные и миопатические сколиозы возникают вследствие нарушения равновесия мышц спины, при нейрофиброматозе, сирингомиелии, деформирующей мышечной дистонии, рахите. Известны сколиозы вследствие обширных послеожоговых рубцов туловища, заболеваний и операций органов грудной полости и грудной клетки. Причиной сколиоза могут быть опухоли позвоночника и паравертебральной локализации.

Нарушение обменных процессов нередко сопровождается развитием сколиоза.

Идиопатический сколиоз представляет особую, наиболее распространенную форму, проявляющуюся как самостоятельное заболевание. В патогенезе сколиоза придается большое значение дегенеративно-дистрофическим процессам в эпифизарном хряще и самом диске, эпифизеолизу дисков при активном воздействии нервно-мышечной системы. При осмотре спереди обращают внимание на осанку; можно выявить вынужденное положение головы и ассиметрию лица, разный уровень расположения надплечий, деформацию грудной клетки, отклонение пупка от средней линии и разный уровень гребней подвздошных костей. При осмотре сзади одно надплечье выше другого, лопатка на вогнутой стороне искривления позвоночника приближена к остистым отросткам и расположена ниже противоположной, выявляются ассиметрия грудной клетки и реберный горб, ассиметрия треугольников талии. При осмотре сбоку отмечаются выраженность кифоза, величину реберного горба. Помимо осмотра врач – специалист также оценивает подвижность позвоночника и силу мышц спины. Диагноз сколиоза ставится после консультации ортопеда с проведением всех необходимых тестов и рентгенологического исследования позвоночника с захватом таза в переднезаднем направлении в положении больного стоя и лежа и профильный снимок в положении лежа.

По локализации выделяют следующие типы сколиозов: шейно-грудной; грудной (может быстро прогрессировать с тяжелыми функциональными нарушениями дыхания и сердечно-сосудистой системы); пояснично-грудной (склонен к прогрессированию с нарушениями функции дыхания и сердечно-сосудистой системы, сопровождается болью), поясничный (отличается легким течением, редко дает тяжелые степени деформации); пояснично-кретцовый, при котором в дугу искривления включаются кости таза, создавая перекос с относительным удлинением одной ноги (может сопровождаться болями); комбинированный тип сколиоза характеризуется наличием двух первичных дуг искривления (отличается стабильностью). По степени тяжести сколиоза выделяют первую, вторую, третью и наиболее тяжелую четвертую степень.

Прогрессирование сколиоза зависит от возраста больного, типа и степени деформации. Интенсивное увеличение деформации наблюдается в период бурного роста ребенка, достигает максимума в пубертатный период, у девочек в 11-13 лет, у мальчиков в 14-16 лет и обычно заканчивается при прекращении роста. Большей частью неблагоприятно протекают сколиозы, проявившиеся до 6 летнего возраста, более благоприятно – после 10 и особенно после 12 лет. При выраженном прогрессировании сколиозы относят к декомпенсированным, без наклонности к прогрессированию или незначительным прогрессированием в течение длительного времени – к компенсированным. Дети с компенсированным сколиозом начальной степени должны лечиться в условиях поликлинике и дома, с медленно прогрессирующим течением – лучше в специализированных школах-интернатах, с интенсивным прогрессированием в ортопедическом стационаре.

Лечение сколиоза направлено на стабилизацию имеющего искривления, предупреждения его прогрессирования и компенсирования сколиоза путем повышения устойчивости позвоночника и выработки ортостатического положения с восстановлением баланса между кривизной сколиоза.

Лечение складывается из комплекса мероприятий, предусматривающих снижение статической нагрузки на позвоночник и организацию правильного двигательного режима в дошкольном учреждении, школе и дома. При этом следует устранить причины, способствующие деформации позвоночника: длительное сидение, неправильное положение в постели, неправильная поза при стоянии, ношение тяжелых предметов в одной руке и др. Необходимо проведение комплекса лечебной гимнастики (комплекс лечебной гимнастики составляется специалистом по лечебной физкультуре индивидуально для каждого больного или группы идентифицированных больных) и курсов массажа, сеансов физиотерапии. Наряду с этим рекомендуется занятия спортивными играми с мячом, плавание, катание на лыжах.

Практика показывает, что проведение комплексов консервативного лечения оказывают благоприятное воздействие на коррекцию сколиоза.

Профилактическая направленность является одним из основных звеньев детской ортопедии. Ранняя диагностика и лечение устраняют прогрессирование деформаций, предупреждают нарушение функций органов опоры и движения. Этим определяется основная задача ортопеда и детского хирурга совместно с педиатром.

Источник