Нестабильность шейно грудного отдел позвоночника

Дата публикации 9 апреля 2018Обновлено 23 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

В скелетно-мышечном аппарате есть суставы, которые от природы являются неподвижными, то есть стабильными. Это свойство может быть утеряно, тогда суставы и сочленения становятся “нестабильными”. Например, лонное сочленение или крестцово-подвздошные суставы могут утратить свою неподвижность после родов или ввиду травм данной анатомической области. Сегменты позвоночника также относятся к образованиям, которые могут утратить свою неподвижность, что и называется в медицинской практике термином «нестабильность».[1] Стоит отметить, что у детей до 10-ти лет нестабильность считается нормой, так как структуры, отвечающие за стабильность позвоночника, в их возрасте находятся в фазе активного роста.

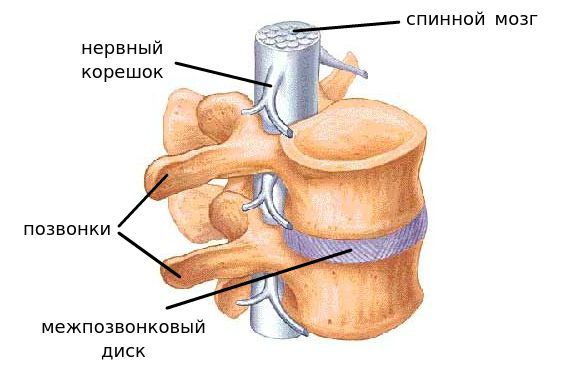

Позвоночник взрослого человека состоит из 33-х или 34-х позвонков (встречается вариант нормы с шестью поясничными позвонками), что составляет 25 или 26 двигательных сегментов.[1]

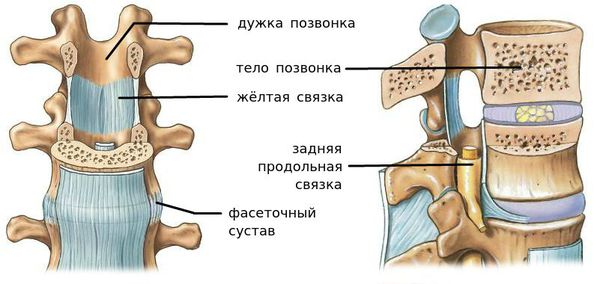

Сегмент позвоночника — это анатомическая и функциональная единица позвоночника. Анатомически сегмент состоит из межпозвонкового диска, нижней половины вышележащего позвонка, верхней половины нижележащего позвонка, передней и задней продольной связки, жёлтой связки, межпозвонковых суставов, а также всех мягких и нервных тканей, находящихся на этом уровне.[1]

За стабильность сегмента отвечают следующие структуры (перечислены в порядке убывания): межпозвонковый диск, связки и фасеточные суставы, тела позвонков.

Соответственно, и причины развития нестабильности воздействуют именно на перечисленные структуры.

Причинами являются:

- травмы родовые, спортивные, автодорожные и др. (связки, диски и тела позвонков);

- дегенерация дисков (протрузии и грыжи);

- оперативные вмешательства на позвоночнике (диски, связки и фасетки);

- аномалии развития позвоночника и его структур (любая структура).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы нестабильности шейного отдела позвоночника

Смещение диска как проявление нестабильности сегмента не всегда может порождать какие-то симптомы и жалобы. Вызывающую определенную симптоматику нестабильность называют “клинически значимой”.

1. Боль. Сюда же относится и головная боль. Является самым частым симптомом, возникает периодически. Часто появляется после физической нагрузки, нередко уже во время нагрузки. Также возникает после сна в неудобном положении, длительном сидении при наклонённой вперёд и вниз голове, также при сгибании и разгибании головы. При повороте головы в стороны и наличии нестабильности может появиться онемение конечностей и головокружение. Также часто появляется при выполнении неверно подобранных упражнений, не подходящих для пациента, или при неправильном их выполнении.[2]

2. Мышечная симптоматика. Постоянное ощущение напряжения мышц шеи, усталости. Повседневная нагрузка вызывает напряжение, боль и требует отдыха.[2]

3. Очаговая неврологическая симптоматика. По своим проявлениям напоминает корешковую симптоматику — простреливающие боли, онемение и слабость верхних конечностей. При пальпации паравертебральных точек определяется боль.

4. Гипертензионный синдром. Проявляется повышением внутричерепного давления, что, в свою очередь, усиливает головную боль, головокружение. Также проявляется повышением артериального давления. Многие авторы считают, что оба эти проявления чреваты развитием панических атак.[1][3]

5. Вестибуло-кохлеарные и окуло-кохлеарные нарушения. К ним относятся шум в ушах и головокружение, нарушение зрения. Пациенты часто обращаются к врачам-офтальмологам или врачам-отоларингологам, но при обследовании органов зрения и слуха не обнаруживается сколь значимых нарушений. Симптомы вызываются сдавлением позвоночной артерии, что возможно при изменении высоты межпозвонковых дисков и спондилоартроза, или артроза межпозвонковых суставов.[5]

6. Деформация позвоночника. Боль уменьшается при фиксированной шее, часто при наклоне на бок. Длительное пребывание в таком положении изменяет форму шеи, вызывает формирование или усиление кифоза (искривление позвоночника в форме горба). Кстати, тот самый нарост, который многие именуют «скоплением жира», может быть симптомом нестабильности.[5]

7. Нарушение сна. Развивается при хронизации боли. Постоянное ощущение дискомфорта, невозможность найти удобную позу для сна, вынужденная поза при выполнении повседневной нагрузки — всё это способствует невротизации, и, как следствие, развивается нарушение сна.[2][3][4]

Патогенез нестабильности шейного отдела позвоночника

Вопросом изучения патогенеза нестабильности сегментов шейного отдела позвоночника занимался Krismer и его ученики.[1] Опытным путём они доказали, что волокна фиброзного кольца межпозвонкового диска ограничивают ротацию позвонков даже сильнее, чем межпозвонковые и фасеточные суставы. Они также перечислили различные определения нестабильности, описали её, как состоящую из следующих механических аномалий:

- избыточное поступательное движение в дорсолатеральном направлении, что является результатом разрушения диска и нарушения его структуры;

- патологические синкинезии (или сдвоенное движение), которые развиваются как следующий этап при невозможности выполнения диском своей стабилизирующей функции и переноса центра тяжести на соседние позвонки + диски + связки;

- увеличение нейтральной зоны, что является результатом предыдущего этапа. Любое движение патологично и затрагивает многие позвонки.

- патологический центр ротации (движения вокруг продольной оси). В ситуации постепенного разрушения диска, что наблюдается при протрузиях и грыжах дисков, межпозвонковые суставы берут на себя функцию ограничения ротации. Для этих суставов такая функция является чрезмерной, и в них развивается артроз. Именно таким путём прогрессирует дегенеративная (или дискогенная) нестабильность. Итогом становится развитие спондилоартроза (дегенеративного заболевания межпозвоночных суставов).

Вопросы развития других видов нестабильности в настоящий момент являются дискутабельными. Хотя, рассматривая патогенез послеоперационной нестабильности, многие авторы сходятся во мнении, что сама операция является фактором, усиливающим нестабильность. Ведь сложно представить ситуацию, когда потребовалось удалить здоровый диск.

Классификация и стадии развития нестабильности шейного отдела позвоночника

- Посттравматическая нестабильность. Самый часто встречающийся вид, диагностируется в любой возрастной категории. Бывает следствием родов, когда оказывается акушерское пособие (например, выдавливание ребёнка при слабости родовой деятельности или нарушении расхождения лонного сочленения и/или крестцово-подвздошных сочленений). В такой ситуации нестабильность может сформироваться у матери и у ребёнка, но в разных отделах: у ребенка — в шейном, у матери — в пояснично-крестцовом. Также посттравматическая нестабильность является следствием переломов и вывихов шейных позвонков, например после ДТП или при занятиях спортом, в основном профессиональным.[3][4][5]

- Дегенеративная (или дискогенная) нестабильность. О ней подробно мы говорили в разделе «патогенез». Следует также отметить, что первым признаком такого вида является боль. Она вызвана давлением диска на заднюю продольную связку. Давление диска, в свою очередь, является результатом разрушения и нарушения питания диска ввиду постоянной его перегрузки.[1][5]

- Послеоперационная нестабильность. При выполнении оперативного вмешательства на позвоночнике часто приходится резецировать или удалять фасетки. Это требуется технически. Впоследствии нагрузка на позвонки и межпозвонковые суставы увеличивается в разы, что может потребовать дополнительной операции.[1][3][5]

- Диспластическая нестабильность. Развивается ввиду нарушения внутриутробного развития позвоночника и его структур, например врождённая асимметрия межпозвонковых суставов, конкресценция позвонков (т.е. сращение), недоразвитие хряща и др. Клинически и рентгенологически эти аномалии будут проявляться в виде выраженной нестабильности.[5]

- Сочетанный вид нестабильности, характеризующийся сочетанием различных видов.[1][3][5]

Различают три стадии нестабильности:[1]

- Первая стадия. Развивается в возрасте 2-20 лет. На этой стадии может беспокоить острая боль, локализующаяся около позвоночника, или корешковая боль. Рентгенологически часто не выявляется.

- Вторая стадия. Развивается в возрасте 20-60 лет. На этой стадии беспокоит частая рецидивирующая боль, возникающая в межпозвонковых суставах и/или связках. Рентгенологически, наряду с признаками нестабильности, определяются спондилоартроз различной степени и уменьшение высоты дисков.

- Третья стадия. Развивается после 60-ти лет. На этой стадии подвижность межпозвонковых суставов значительно уменьшается, что способствует стабилизации позвоночника. Это вызывает уменьшение частоты и интенсивности болевого синдрома. Следует помнить, что болевой синдром может быть достаточно интенсивным при развитии реактивных системных заболеваний.

Осложнения нестабильности шейного отдела позвоночника

Самыми частыми осложнениями являются сдавление позвоночной артерии (или синдром позвоночной артерии) и интенсивный болевой синдром.

Синдром позвоночной артерии развивается в двух ситуациях:

- когда артерия сдавливается в межпозвонковых пространствах остеофитами при развитии спондилоартроза;

- на экстравертебральном уровне нижней косой мышцей.

Сдавление артерии чревато развитием общемозговой и вестибулярной симптоматики в виде головной боли, головокружения и шумовых эффектов. При остром сдавлении, как правило, развивается острый приступ в виде выраженного головокружения с тошнотой и рвотой, нарушение вестибулярной функции. При длительном сдавлении развивается хроническое нарушение мозгового и спинального кровообращения.[4]

Интенсивный болевой синдром встречается достаточно часто (либо в ситуации отсутствия лечения, либо невыполнения рекомендаций доктора по ограничению физических нагрузок). Нарастание мышечного тонуса, постоянный недостаток питательных веществе в силу нарушения кровообращения способствуют также хронизации боли.[1][2][5]

Расстройство двигательной функции и чувствительности развивается при сдавлении мышц и нервов, залегающих в межмышечных пространствах. Характеризуется ограничением функции мышц и онемением в зоне иннервации нервов.[1][3][4][5]

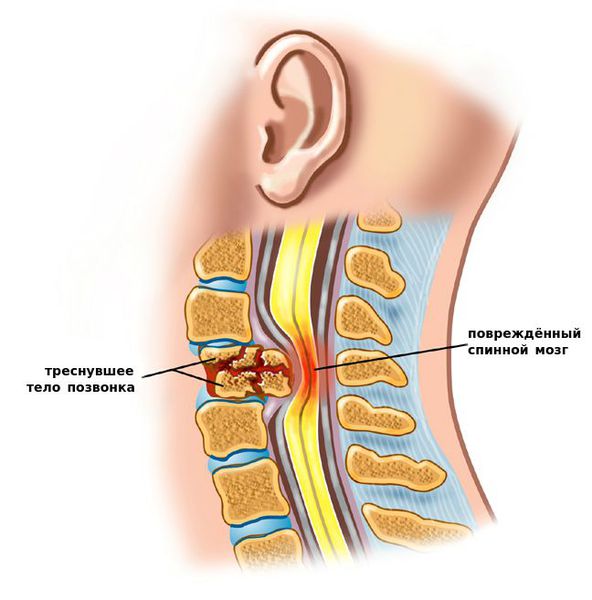

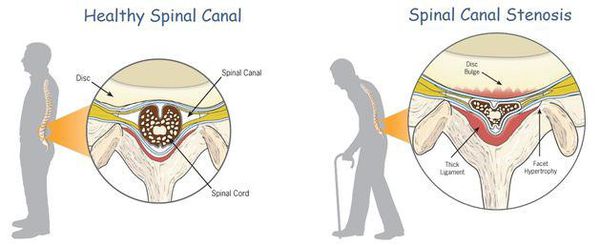

К самым серьезным осложнениям нестабильности относят стеноз позвоночного канала и компрессию спинного мозга.[1][4][5]

Оба расстройства опасны нарушением кровообращения, признаком которого является поражение проводящих нервных волокон, что клинически проявляется парезом (параличом) верхних и нижних конечностей, нарушением функции органов малого таза и кожной чувствительности.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные осложнения при современном уровне диагностики и лечения возникают крайне редко.

Диагностика нестабильности шейного отдела позвоночника

Сбор жалоб и анамнеза заболевания является неотъемлемым этапом обследования пациента. При этом врач обращает внимание на характеристики и описания болевого синдрома, его локализацию, сопутствующие симптомы, такие как головная боль, головокружение, шаткость при ходьбе и др.

Неврологический осмотр. При осмотре врач-невролог определяет болезненность паравертебральных точек в шейном отделе позвоночника, напряжение и болезненность мышц, зоны отражённой и иррадиирующей боли, нарушения чувствительности, объём движений мышц и суставов, объём движений в шейном отделе позвоночника.

Рентгенографическое исследование. В стандартных проекциях признаки нестабильности обнаруживаются редко. Обязательным является выполнение функциональных рентгенологических исследований. Это самая важная методика, которой в последнее время, к сожалению, пренебрегают. При выполнении определяется переднезаднее смещение тела одного позвонка относительно другого позвонка. Общепринятой толщиной этого размера является 4 мм. Одной из возможных причин, по которой методику всё чаще игнорируют, является тот факт, что не обнаруживается корреляции между выраженностью симптомов и размерами смещения.

Компьютерная томография применяется для исследования всего шейного отдела или одного позвонка. На КТ шейного отдела можно определить ширину позвоночного канала, степень спондилоартроза.

Магнитно-резонансная томография применяется для исследования всего шейного отдела, особенно тщательно позволяет рассмотреть межпозвонковые диски.

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника

При наличии нестабильности лечение должно быть комплексным. Огромную роль играет профилактика.

Лечение строится из нескольких этапов.

Медикаментозное лечение:

- нестероидные противовоспалительные препараты имеют своей целью купировать воспаление, уменьшить и излечить боль;

- миорелаксанты позволяют уменьшить мышечный спазм и тонус, способствуют уменьшению сдавления нервных корешков;

- витамины группы В питают нервную ткань, восстанавливая и защищая её;

- витамины группы Д и препараты кальция назначаются пациентам с остеопорозом.

Физиотерапевтическое лечение.[1][2][5]

Является эффективным средством лечения боли, купирования воспаления, восстановления нервной и мышечной ткани. Также физиотерапевтическое лечение позволяет доставить в очаг лекарственное вещество посредством электрического тока. При физиотерапевтическом лечении применяют:

- методики, купирующие воспаление: электрофорез, магнитотерапия, УВЧ-терапия;

- методики, способствующие регенерации тканей: лазеротерапия, грязелечение.

Новокаиновая блокада[1][2]

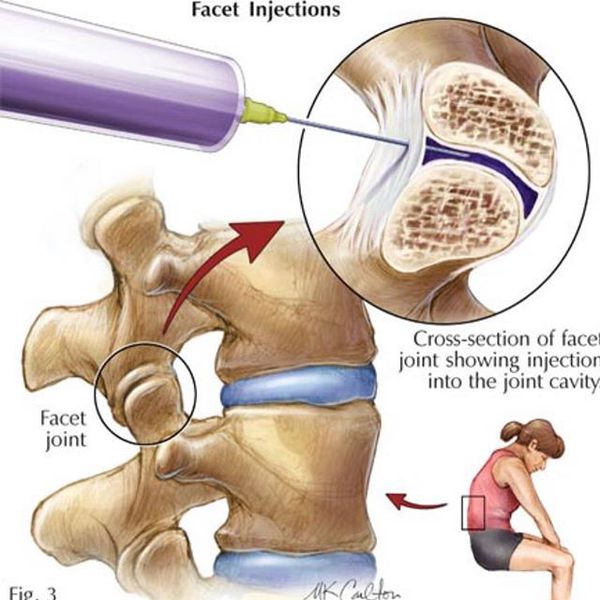

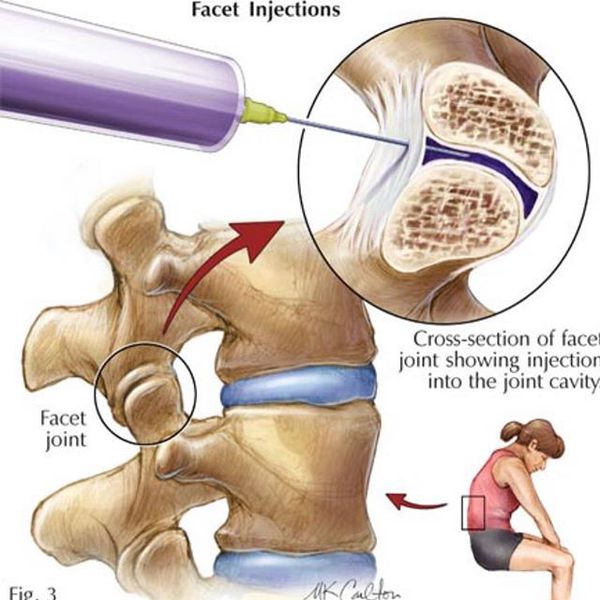

Является способом купирования острой боли за счёт доставки лекарственного вещества непосредственно к её очагу. Проводится врачом-неврологом в медицинском учреждении (не на дому!) после специального курса обучения. Лекарственным веществом может выступать раствор Новокаина 0,5% или раствора Лидокаина 2%. Также можно добавить растворы витаминов или гормонов. Состав вводимого вещества подбирает доктор в соответствии с клиническими показаниями в отсутствии противопоказаний к вводимым препаратам. Следует учесть, что врач-невролог не должен вводить вещество в межпозвонковые суставы, эту процедуру могут проводить только врачи-нейрохирурги.

Иммобилизация позвоночника.[2][3][5]

Является одним из первых средств помощи при обострении. Осуществляется специальным воротником, ограничивающим подвижность. Назначается только врачом, подбирается строго индивидуально по размерам шеи. Рекомендовано подбор проводить в специализированных ортопедических салонах. Режим ношения воротника также рекомендуется в зависимости от причины, вызвавшей обострение.

Мануальная терапия.[3][5]

Является средством мобилизации позвонков. Запрещено выполнять в острый период травмы. Выполняется мануальным терапевтом по рекомендации невролога после осмотра.

Лечебная гимнастика.[3]

Является одним из самых эффективных средств профилактики и лечения. Курс разрабатывается для пациента в зависимости от причины, вызвавшей нестабильность, а также состояния позвоночника. Цель гимнастики — это укрепления мышечной ткани (связок и мышц). Если гимнастика проводится после травмы или оперативного вмешательства, то проводится только под контролем врача-невролога или инструктора-методиста в кабинете ЛФК. После обучения курс проводится дома самостоятельно.

Рефлексотерапия, в частности акупунктура.

Является средством купирования боли, восстановления мышечной и нервной ткани, лечения сопутствующих симптомов: улучшение кровообращения, улучшение сна. Выполняется только врачом-рефлексотерапевтом при помощи специальных игл.

Хирургическое лечение.[1][5]

Является редкой практикой. Выполняется в детском возрасте в случае доказанных аномалий строения. Во взрослой практике чаще выполняется операция «спондилодез». Она заключается в имплантации конструкции из металлических пластин и фиксирующих элементов. Её задача — препятствовать избыточной подвижности позвоночника. Операция применяется после травм, дискотомий и ламинэктомий. Последние две проводятся при грыжах позвоночника.

Прогноз. Профилактика

- Здоровый рацион. Включает в себя приём адекватного количества чистой воды, из расчета 40 мл на 1 кг массы тела. Также получение необходимых микроэлементов и витаминов. В настоящее время существует множество анализов для выявления патологий обмена веществ.

- Регулярная тренировка мышц. Большинство людей не имеют возможности заниматься в спортзале или дома каждый день, но этого и не требуется. Для укрепления мышц и связок достаточно заниматься 2 раза в неделю по 15-20 минут.

- Наблюдение врача при занятиях спортом. Перед тем, как идти в спортзал и заниматься под руководством тренера, необходимо пройти минимум обследований для минимизации возможных рисков. В спортзале Вас никто обследовать не станет, а тренер — не врач!

- Своевременное обращение к доктору. При жалобах на боль в шее необходимо обратиться к врачу-неврологу, который после осмотра назначит дообследование и распишет курс лечения и профилактики.

- Производственная гимнастика и удобное рабочее место. Следует правильно подбирать стол и стул, расставлять мебель в кабинете, чтобы максимально снизить риски травмы и перенагрузки шейного отдела позвоночника.[2][3]

- Подбор правильного матраса и подушки для сна. Матрас должен быть жёстким или средней жесткости. Кровать для сна — с приподнятым головным краем на 4-5 см. Подушка — мягкой и невысокой, чтобы концы можно было уложить на плечи и таким образом зафиксировать голову. Спать следует на спине.[2]

- Избегание ситуаций, где возможны травмы шеи. Бережно относитесь к своему организму. Лучше избежать чего-то, ведь адреналин можно получить и другим способом.

Источник

В последнее время термин «нестабильность позвоночника» достаточно часто используется ортопедами для объяснения повышенной подвижности позвонков. Другими словами, это патологическое смещение позвонка в любую из сторон относительно соседнего позвонка (выше- или нижележащего). Слабость мышечно-связочного аппарата считается одним из наиболее предрасполагающих факторов, который способствует появлению ранних клинических симптомов заболевания.

Если мышцы спины развиты в достаточной мере, то длительное время они могут компенсировать повышенную подвижность позвонков. Однако при выраженных болях пациенты стараются щадить и по возможности не нагружать мышцы спины, сводя до минимума количество движений, что впоследствии может привести к снижению силы и объёма мышц, и к прогрессированию патологической подвижности.

Нестабильность позвоночника в грудном отделе как у детей, так и взрослых встречается крайне редко. Поскольку этот отдел ввиду анатомических особенностей сам по себе практически неподвижен.

Почему развивается нестабильность между позвонками?

Как правило, при целенаправленном опросе пациента и применении инструментальных методов диагностики без особого труда удаётся выяснить причину появления ненормальной подвижности позвоночного столба. Если врач точно определил причину развития патологии, то ему будет намного легче подобрать оптимальное лечение, которое позволит добиться быстрого выздоровления. Причины развития нестабильности позвонков в шейном и поясничном отделах у детей и взрослых:

- Врождённые нарушения развития костно-мышечной системы.

- Дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночном столбе, связанные как с различными заболеваниями, так и с естественными процессами старения.

- Травма.

- Последствия воспалительных (туберкулёз, остеомиелит) и онкологических болезней.

- Операции на позвоночном столбе.

Существенную роль в развитии нестабильности позвоночника в шейном отделе у детей играет тот факт, что в процессе развития и формирования молодого организма мышечно-связочный аппарат просто не успевает за быстрым ростом скелета.

Какие бывают виды нестабильности позвоночного столба?

Разработано несколько классификаций повышенной подвижности позвонков. Тем не менее как у детей, так и взрослых выделяют различные виды нестабильности позвоночника, учитывая причину её возникновения. Наиболее распространённые формы нестабильности позвоночного столба:

- Дегенеративно-дистрофическая.

- Посттравматическая.

- Послеоперационная.

- Диспластическая (в результате врождённых аномалий развития).

Дети, у которых отмечается выраженная склонность к нестабильности шейного отдела позвоночника, с лёгкостью могут заполучить вывих или смещение позвонков при выполнении банального кувырка через голову на занятиях физкультуры.

Патологическая подвижность шейных позвонков

Нестабильность шейного отдела позвоночника способствует раннему появлению симптомов остеохондроза и развитию дегенеративно-дистрофических поражений межпозвонковых суставов в виде артрозов.

Клиническая картина достаточно разнообразна и зависит от степени тяжести нестабильности позвоночного столба.

Клиническая картина

В большинстве случаев патологическая подвижность позвонков сопровождается характерным болевым синдромом. Как правило, боль возникает резко после выполнения какого-нибудь движения, которое провоцирует смещение позвонков. Кроме того, болевые ощущения существенно усиливаются при физической нагрузке и перенапряжении мышц шеи. Ко всему прочему могут отмечаться следующие клинические симптомы:

- Значительный дискомфорт даже при малейших движениях шеей.

- Компенсаторно повышается тонус шейных мышц, которые быстро утомляются и усиливают болевые ощущения. Через некоторое время наблюдается уже снижения тонуса и силы этих мышц.

- Нередко пациенты жалуются на сильные головные боли, головокружение, колебание кровяного давления.

- При прогрессировании смещения позвонков могут возникать нарушение чувствительности и появления слабости в верхних и нижних конечностях (парестезии, парезе, параличи).

У детей и взрослых выбор консервативного лечения нестабильности шейного отдела позвоночника напрямую зависит от характера течения заболевания и выраженности клинических симптомов.

Патологическая подвижность поясничных позвонков

Как показывает статистика, если вы регулярно занимаетесь спортом, посещаете бассейн, ходите на фитнес или аэробику, то нестабильность в поясничном отделе позвоночника может довольно-таки длительное время клинически никак не проявляется, особенно если у вас хорошо развиты мышцы спины и брюшного пресса. Вместе с тем наиболее часто отмечается переднее смещение на уровне нижне-поясничных позвонков.

Клиническая картина

Проявления патологической подвижности позвоночного столба в области поясницы весьма варьируются. Как правило, болезнь протекает длительно и начинается с лёгких болей в пояснично-крестцовом отделе, возникающих спонтанно и периодически. В период физических нагрузок болевые ощущения значительно усиливаются и могут отдавать в нижние конечности.

Кроме того, характерна болезненность в крупных суставах ног, бёдрах и костях таза. Спазм мышц спины может существенно снижать двигательную активность. Если наблюдается сдавление спинного мозга или нервных корешков могут наблюдаться расстройства чувствительности, развитие парезов и параличей ног (слабость, обездвиживание), а также нарушения работы мочевого пузыря, кишечника и т. д.

Диагностика заболевания

В превалирующем большинстве случаев клинического обследования не хватает для постановки правильного диагноза. Зачастую приходится прибегать к дополнительным инструментальным методам исследования. Как правило, для распознания патологической подвижности позвонков достаточно провести следующие виды диагностики:

- Рентгенографию.

- Компьютерная томография.

- Магнитно-резонансная томография.

При нарушении работы мышц и периферических нервов, вызванных сдавлением спинного мозга или корешков, показано проведение электромиографии для определения уровня и характера поражения.

Довольно-таки часто у детей нестабильность шейного отдела позвоночника приводит к развитию острой кривошее, при которой наблюдается резкое сокращение мышц шеи и отклонением головы в сторону поражения.

Лечение нестабильности позвонков

После того как был поставлен диагноз нестабильность шейного или поясничного отдела позвоночника, необходимо определиться с тактикой лечения. В первую очередь следует справиться с болевым синдромом, а затем уже переходить непосредственно к ликвидации патологической подвижности позвонков. На сегодняшний день методов лечения этого вполне достаточно.

При нестабильности шейного отдела позвоночника дети и взрослые имеют высокие риски заполучить спонтанное повреждение спинного мозга с развитием параличей различной степени тяжести.

Консервативный подход

Избавить пациента от острого приступа болевого синдрома помогут лекарственные препараты, такие как Диклофенак, Вольтарен, Нурофен, Кетонал и др. При лёгкой или невыраженной степени нестабильности позвоночного столба достаточно часто применяют консервативные методы лечения. Следует отметить, что только лечащий врач определяет комплекс лечебных мероприятий, которые, по его мнению, будут наиболее эффективны в каждом конкретном случае. Консервативные методы лечения могут включать:

- Лечебная физкультура (ЛФК).

- Массаж.

- Мануальная терапия.

- Физиопроцедуры (электрофорез, магнитотерапия, лазер, ультразвук и др.).

Оперативный подход

При выраженной или тяжёлой степени нестабильности позвоночника и безрезультатном консервативном лечении необходимо переходить к хирургическому вмешательству.

Стабилизацию патологически подвижных позвонков выполняют с помощью титановых конструкций или керамопластики. Операции подобного рода называются транспедикулярная фиксация. Они позволяют существенно сократить реабилитационный период и обеспечить быстрое восстановление трудоспособности пациента.

ЛФК при нестабильности позвоночного столба

Лечебная физкультура активно применяется для лечения, профилактики и реабилитации пациентов, страдающих нестабильностью шейного и поясничного отделов. Уровень нагрузки и интенсивности занятий как у детей, так и взрослых определяется характером и степенью тяжести заболевания.

Главная задача лечебной физкультуры при этой патологии – укрепить мышцы спины и шеи. Примерный комплекс ЛФК при нестабильности шейного и поясничного отделов позвоночника:

- Упражнение 1. Кисти рук сложите в «замок», расположите их под подбородок. Пытайтесь выполнить наклон головы вперёд, в то время как руки, сложенные в замок, должны оказывать сопротивление. Выполняйте это действие в течение 10 секунд. Количество повторений – до 15 раз.

- Упражнение 2 аналогично предыдущему. Только руки, находящиеся в «замке», расположите на затылке. Голова опущена. И теперь старайтесь поднять голову, при этом руки будут, наоборот, оказывать давление вниз. Подъём головы с сопротивление рук делайте на протяжении 10 секунд. Количество повторений – 15 раз.

- Упражнение 3. Можно выполнять в положении сидя или стоя. Максимально опустите голову вниз. Подбородок должен доставать до передней поверхности шеи. Из этого положения поворачивайте голову поочерёдно в обе стороны (вправо и влево). Количество повторений – 10 раз. Если ощущаете резкую болезненность, повороты головой следует немедленно прекратить.

- Упражнение 4. Можете находиться в положении сидя или стоя. Спину держите ровно, голову прямо. Из этого положения опускайте голову сначала в одну сторону, пытаясь ухом достать до плеча, затем в другую. Количество повторений должно составлять примерно по 5–7 раз в каждую сторону.

- Упражнение 5. Лучше занять положение стоя. Примите правильную осанку. В спокойном медленном темпе делайте как бы перекатывающиеся движения головой сначала слева направо, затем – справа налево. Такие круговые движения головой делайте в течение минуты, но также смотрите за своим состоянием. При появлении головокружения или болевых ощущений, прекращаем выполнять движение.

- Упражнение 6. Займите горизонтальное положение. Проще говоря, лягте на спину. Голова находится на одном уровне со спиной. Подбородок устремлён вверх. Из этого положения поднимайте голову и старайтесь подбородком достать до передней поверхности шеи. Количество повторений – 15 раз.

- Упражнение 7. Встаньте на четвереньки. Голову опустите вниз. Выгибайте спину вверх и вниз. Количество повторений может быть до 20 раз. Главное, чтобы выполнение упражнения не сопровождалось неприятными болезненными ощущениями.

- Упражнение 8. Лягте на живот. И пытайтесь поднимать туловище вверх. На первых этапах можно помогать руками, упираясь об пол. Бёдра и таз старайтесь не отрывать от поверхности пола. Подъёмы рекомендуется выполнять до ощущения лёгкой усталости. Постепенно количество повторений следует увеличивать и желательно без помощи рук.

- Упражнение 9. Лягте на живот. Кисти расположите под подбородок. Поочерёдно поднимайте сначала правую ногу вверх, затем левую. Таз при этом старайтесь не отрывать от поверхности пола, и ноги по возможности держите ровными. Поднимание и опускание ног рекомендуется делать в медленном темпе. Количество повторений 8–10 раз, но с постепенным увеличением.

- Упражнение 10. Займите горизонтальное положение на животе. Левой рукой обхватите голеностоп левой ноги. Правой рукой возьмите голеностоп другой ноги. В таком положении пытайтесь тянуться вверх, при этом туловище должно максимально выгибаться. Повторять необходимо по 4–5 раз.

- Упражнение 11. Займите горизонтальное положение на спине. Ноги согните в коленях и поставьте ступни на пол. Упираясь верхней частью туловища и ступнями об пол, медленно поднимайте и опускайте таз. На пике подъёма постарайтесь задержаться на несколько секунд. Повторяйте по 8–10 раз.

- Упражнение 12. Встаньте на колени и сделайте упор на руки. Из этого положения вытяните назад сначала одну ногу, затем другую. Выпрямив ногу, удерживайте позу в течение нескольких секунд. Рекомендуется повторять движения ногами до 10 раз.

- Упражнение 13. Лягте на спину. Ноги согните в коленях и установите ступни на пол. Поочерёдно подтягивайте к груди сначала одну ногу, согнутую в коленном суставе, затем другую. Количество повторений может достигать 15 раз.

- Упражнение 14. Из положения на четвереньках одновременно поднимайте левую руку и выпрямляйте назад правую ногу. Затем выполняйте аналогичное действие только правой рукой и левой ногой. Рекомендуется повторять 8–10 раз. Однако всё зависит от изначального уровня физического состояния. Рекомендуется постепенно наращивать нагрузку.

- Упражнение 15. Лягте на спину. Ноги согните в коленях и сомкните вместе. Руки расположите под голову. Делайте повороты коленями влево и вправо, стараясь не отрывать верхнюю часть туловища от поверхности пола. Вполне достаточно будет 8–10 повторов.

Весь комплекс ЛФК, назначенные лечащим врачом, должны выполняться в спокойном темпе без ощущения боли и дискомфорта.

Остановить прогрессирование симптомов нестабильности шейного и поясничного отделов позвоночника как у детей, так и взрослых, можно, если в комплекс лечения будут входить мануальная терапия, массаж, физиопроцедуры и лечебная физкультура (ЛФК), включающая специальные укрепляющие упражнения.

Нестабильность шейного отдела. Комплекс упражнений ЛФК – теория. Физреабилитолог Казакевич Виталий

Источник