Нарушение тазовых функций после травмы позвоночника

Под нарушением функций тазовых органов медики часто подразумевают проблемы с дефекацией и мочеиспусканием. Застой мочи, невозможность естественного опорожнения кишечника относят к синдрому нарушений функций тазовых органов по центральному типу. В большинстве случаев причины этой патологии связаны с серьезными заболеваниями спины, позвоночника, нервной системы и сосудов. Единого кода по МКБ для нарушений функций таза не существует, так как этот симптом связан с огромным числом заболеваний.

Первые симптомы

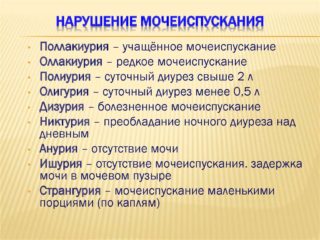

Первые сигналы тревоги, указывающие на нарушения тазовых функций – изменение мочеиспускание и стула у лиц с различными заболеваниями. К признакам относят:

Первые сигналы тревоги, указывающие на нарушения тазовых функций – изменение мочеиспускание и стула у лиц с различными заболеваниями. К признакам относят:

- сначала однократные, затем усиливающиеся запоры;

- рефлекторное выведение мочи;

- острая задержка мочи в период обострения;

- недержание кала.

В редких случаях у больных наблюдается остаточная моча в пузыре.

Заболевания как причины нарушений функций таза

Одно из самых распространенных заболеваний, вызывающих проблему, – нижняя параплегия с нарушением функций тазовых органов. Иначе говоря, это паралич нижних конечностей, который наступает в результате повреждения спинного мозга.

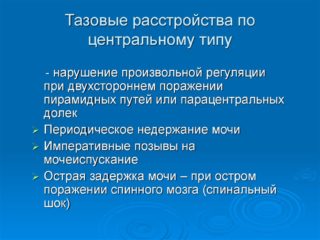

Нарушение по центральному типу

К этой группе относятся, в первую очередь, повреждения головного мозга — атеросклероз и нарушения кровообращения: Альцгеймер, ДЦП, травмы и опухоли, а также острые воспаления типа менингита, энцефалита и абсцесса.

К симптомам, указывающим на дисфункции, относят недержание или застой мочи и каловых масс. Признаки нарушения акта дефекации и мочеиспускания характерны для большинства болезней, приводящих к дисфункции тазовых органов по центральному типу.

Следующая группа причин – это двусторонние заболевания спинного мозга:

Следующая группа причин – это двусторонние заболевания спинного мозга:

- травмы и опухоли;

- воспалительные процессы;

- миелопатии;

- дистрофические изменения;

- демиелинизирующие нарушения (склерозы разного типа).

К классическим симптомам запоров или недержания прибавляются такие признаки, как метеоризм, вздутие живота, ложные и частые позывы к мочеиспусканию.

Еще одна группа заболеваний по центральному типу связана только с недержанием мочи и кала – это нарушения сознания разного вида. Подобные симптомы наблюдаются при эпилептических припадках, коме.

Сюда же можно отнести психические заболевания и расстройства, которые вызывают снижение интеллектуальных способностей, распад личности.

Нарушение по периферическому типу

В группу периферических нарушений входят истинные симптомы недержания мочи и дефекации. Болезни и патологии, провоцирующие синдром:

- заболевания конуса спинного мозга;

- повреждения конского хвоста;

- повреждение нервных окончаний в копчике и крестце.

Среди дополнительных признаков врачи выделяют: капельное выделение мочи, непрерывное отделение мочи, жидкие каловые массы, отходящие непроизвольно, либо редкие и кратковременные задержки испражнений. У пациентов постоянно сохраняется ощущение переполненного мочевого пузыря.

Другие болезни, связанные с мочевыделительной системой

Следующая группа нарушений – это урологические болезни, связанные с аномалиями в развитии органов: свищи мочевого пузыря или влагалища, а также протоков, которые их связывают; экстрофия и эктопия; эписпадия, гипоспадия.

Следующая группа нарушений – это урологические болезни, связанные с аномалиями в развитии органов: свищи мочевого пузыря или влагалища, а также протоков, которые их связывают; экстрофия и эктопия; эписпадия, гипоспадия.

К симптомам, определяющим врожденные или приобретенные аномалии, относят постоянное подтекание мочи или недержание. При наличии свищей жидкость выделяется каплями или небольшими порциями, если повышается давление внутри пузыря.

Неврожденные патологии – опухоли и травмы – также могут вызывать тазовые расстройства. Это же касается появления синдрома гиперактивного мочевого пузыря. Но причин для него намного больше, включая: выпадение матки, миому, уретроцеле, ректоцеле.

Энурез как следствие нарушений тазовых функций

Первичный, ночной, дневной или сочетанный энурез может появиться в результате разных заболеваний и патологий:

- нарушение рефлекса сдерживания мочи;

- воздействие неблагоприятных факторов на рефлекс мочеиспускания;

- наследственные патологии;

- аномалия в системе почек.

Энурез беспокоит пациента постоянно, не бывает периодов ремиссии, возможно сочетание с психическими расстройствами.

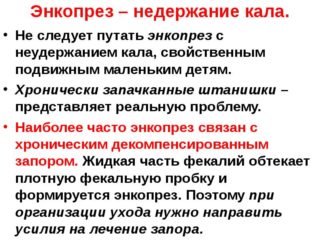

Энкопрез как причина у детей

Энкопрез – это недержание кала, которое возникает в основном в детском возрасте и связано со следующими нарушениями:

Энкопрез – это недержание кала, которое возникает в основном в детском возрасте и связано со следующими нарушениями:

- плохая перистальтика;

- стеноз, трещина заднего прохода;

- постоянная потребность справлять нужду в непривычном месте;

- отсутствие гигиены;

- неврологические и психические расстройства;

- новообразования в тазовой области;

- болезнь Крона, Гиршпрунга.

Энкопрез может возникнуть и при СРК, язвах прямой кишки, опущении промежности. Несмотря на то что часто заболевание рассматривают как детское расстройство, обнаружить его можно и у взрослого человека.

Венерологические болезни

Доказано, что нарушения мочеиспускания и дефекации, в том числе с болезненными ощущениями, могут быть связаны с заболеваниями интимной сферы: сифилисом, гонореей, а также рядом других ЗППП.

У мужчин отклонения наблюдаются при образовании опухоли в простате, что может сочетаться с таким симптомом, как импотенция. У женщин обильное и неконтролируемое мочеиспускание указывает на развитие миомы.

Диагностика нарушений

Для диагностики первичных признаков необходимо обратиться к урологу, венерологу, а женщинам – к гинекологу. Если имеет место перелом или другая травма позвоночника, а также диагностированы нейрогенные нарушения, привлекаются другие специалисты: хирурги, травматологи, неврологи, ортопеды.

Иногда требуются специфические тесты, нацеленные на определение сохранения функций тазовых нервов:

- тест «холодной воды» — в мочевой пузырь вводят жидкость, которая при поражении верхнего мотонейрона выходит под напором сразу же, а при заболевании нижнего – задерживается в течение 1 минуты;

- исследование ректального сфинктера – требуется для определения повреждений рефлекторной дуги;

- трансректальная электрическая стимуляция – используется для изучения состояния мочевого пузыря.

В целом для диагностики используют метод УЗИ, анализы мочи и крови. Применяют методы урографии и цистографии.

Способы лечения расстройств

Для эффективного восстановления работы тазовых органов после травм позвоночника и других нарушений применяют классические методы традиционного лечения: физиотерапию, ЛФК, а также специфические методы электронной стимуляции. Постоянно ведутся поиски новых методов лечения, так как действительно эффективных способов восстановления при остаточных явлениях параплегии или других заболеваний не существует.

Электростимуляция – один из самых перспективных способов реабилитации пациентов. С помощью импульсов, которые подаются стимулятором, обеспечивается активное управление мочеиспусканием.

ТРЭС – трансректальная электростимуляция сокращает сроки выработки рефлекса мочевого пузыря.

В процессе реабилитации после заболеваний с помощью имплантации устройства удается сократить восстановление рефлекса до 6-12 месяцев. Если же после курса ТРЭС усиливается сократительная функция сфинктера, а работа детрузора минимальна, при этом сохраняется его чувствительность к электрическим сигналам, назначают хирургическое вмешательство.

В процессе реабилитации после заболеваний с помощью имплантации устройства удается сократить восстановление рефлекса до 6-12 месяцев. Если же после курса ТРЭС усиливается сократительная функция сфинктера, а работа детрузора минимальна, при этом сохраняется его чувствительность к электрическим сигналам, назначают хирургическое вмешательство.

Метод ТРЭС не предполагает прямого вживления стимулятора в тело. Эта процедура проводится при оперативном вмешательстве. Основное показание к имплантации – проблемы мочеиспускания с сохранением остаточной мочи в объемах от 100 мл, либо функциональная степень арефлекторного мочевого пузыря.

При грубых нарушениях функций спинного мозга с образованием свищей развиваются дистрофические процессы, которые уничтожают мышцу мочевого пузыря. Это противопоказание к вживлению импланта и проведению электростимуляции любого типа.

В такой ситуации назначают илеоцистопластику – изменение арефлекторного мочевого пузыря с целью восстановления естественных функций и защиты почек от инфекции.

Аналогичный метод используется для коррекции недержания кишечных испражнений. В процессе восстановления функций тазовых органов нужно использовать не только стимуляторы для вживления внутрь человека. Обязательно назначают консервативные методы: упражнения для интимных мышц, лечебную гимнастику, применение специального инвентаря.

Источник

Травма спинного мозга на любом уровне ведет к денервации органов малого таза. Расслабляются парализованные мышцы мочевого пузыря и прямой кишки, а сфинктеры их, напротив, спастически сокращаются. Эта картина длится весь период спинального шока. Но как только он стихает (через 2-3 месяца после травмы), восстанавливаются нормальные контролируемые сознанием их функции, что бывает очень редко, или автоматическое их опорожнение по типу спинального рефлекса. При нарушении парасимпатического спинального центра тазовых органов в крестцовых сегментах спинного мозга возникает истинное недержание мочи и кала. В этом случае расслаблены и мышечные стенки тазовых органов, и их сфинктеры. Последние зияют и не удерживают экскрементов. Лечение недержания – очень трудная задача, но, к счастью, оно бывает редко.

Травма спинного мозга на любом уровне ведет к денервации органов малого таза. Расслабляются парализованные мышцы мочевого пузыря и прямой кишки, а сфинктеры их, напротив, спастически сокращаются. Эта картина длится весь период спинального шока. Но как только он стихает (через 2-3 месяца после травмы), восстанавливаются нормальные контролируемые сознанием их функции, что бывает очень редко, или автоматическое их опорожнение по типу спинального рефлекса. При нарушении парасимпатического спинального центра тазовых органов в крестцовых сегментах спинного мозга возникает истинное недержание мочи и кала. В этом случае расслаблены и мышечные стенки тазовых органов, и их сфинктеры. Последние зияют и не удерживают экскрементов. Лечение недержания – очень трудная задача, но, к счастью, оно бывает редко.

Как же можно лечить задержку мочи? Рассмотрим все варианты.

1. Периодическая катетеризация мочевого пузыря. Казалось бы небезопасная вещь из-за возможности инфицирования. Однако опыт показывает, что только перерастянутый (переполненный) мочевой пузырь очень чувствителен к инфекции. Если катетеризировать мочевой пузырь с такой периодичностью, чтобы в нём не накапливалось мочи более 340 мл, то опасность инфекции минимальна. Больному можно поручить эту процедуру делать самому.

2. Постоянный катетер опасен не только инфекцией, но и пролежнем уретры, который неизбежно ведёт к мочевому затеку в мошонку, некрозу яичек, сепсису. Однако постоянный катер необходим при установки системы Монро (см.ниже). Избежать же грозного осложнения можно, уложив половой член на живот и тем самым избежать его перегиба в переходной части уретры, где и возникает её пролежень от катетера. Пролежня же в женской уретре не бывает – слишком она коротка.

Второе осложнение постоянного катетера – атрофия стенок мочевого пузыря и рецепторного аппарата его подслизистого слоя. Рубцово-сморщенный мочевой пузырь после стихания спинального шока теряет свою основную функцию – накопление мочи.

3. Свищ мочевого пузыря, по сути, имеет все недостатки предыдущего метода. Но он жизненно необходим при сочетании травмы спинного мозга с разрывом мочевого пузыря или уретры.

{jumi[*4]}

4. Наиболее распространенным методом отведения мочи у спинальных больных в период шока является приливно-отливная система по Монро. Суть ее заключается в следующем. По постоянному катетеру в мочевой пузырь каплями по стерильной трубке (например, от разовой системы для переливания крови) поступает слабый дезинфицирующий раствор фурацилина – период прилива. При необходимости его можно заменить на физиологический раствор с антибиотиком или на раствор марганцовокислого калия розового цвета.

Частота капель регулируется винтовым зажимом Мора. Между ним и капельницей в просвет трубки введена инъекционная игла. Трубка оттока, присоединенная через тройник к первой, изгибом своим приподнимается над уровнем лона на 15-20 см. На первом этапе – период прилива мочевой пузырь постепенно заполняется мочой и фурацилином. Давление в пузыре начинает расти, а когда он полностью заполнится, содержимое начнёт поступать в трубку отлива, поднимаясь по колену (на 15-20 см). Достигнув высшей точки колена и перевалив через неё, моча устремляется вниз по трубке оттока в судно на полу. Наступает период отлива. По законам сифона мочевой пузырь опорожняется полностью. В это время воздух подсасывается по игле в систему. Благодаря воздуху в просвете системы снимается отрицательное давление, вызванное сифонным эффектом. Вновь наступает период прилива.

Частота капель регулируется винтовым зажимом Мора. Между ним и капельницей в просвет трубки введена инъекционная игла. Трубка оттока, присоединенная через тройник к первой, изгибом своим приподнимается над уровнем лона на 15-20 см. На первом этапе – период прилива мочевой пузырь постепенно заполняется мочой и фурацилином. Давление в пузыре начинает расти, а когда он полностью заполнится, содержимое начнёт поступать в трубку отлива, поднимаясь по колену (на 15-20 см). Достигнув высшей точки колена и перевалив через неё, моча устремляется вниз по трубке оттока в судно на полу. Наступает период отлива. По законам сифона мочевой пузырь опорожняется полностью. В это время воздух подсасывается по игле в систему. Благодаря воздуху в просвете системы снимается отрицательное давление, вызванное сифонным эффектом. Вновь наступает период прилива.

Метод прост, но требует некоторого навыка в установке и отлаживании системы. Он позволяет одновременно орошать мочевой пузырь стерильным дезинфицирующим раствором и тренировать его парализованные мышцы, рецепторный аппарат. К моменту стихания спинального шока дегенеративные изменения в мочевом пузыре будут минимальными в сравнении со всеми другими методами отведения мочи. Столь же минимальными будут и инфекционные осложнения. В идеальном случае они должны отсутствовать. С помощью описанного метода гораздо быстрее и легче возобновляется мочеиспускание по автоматическому типу (нейрогенный мочевой пузырь). Возможно и восстановление произвольного мочеиспускания, но только на фоне значительного регресса неврологического дефицита.

Борьба с параличом прямой кишки более проста. В период спинального шока здесь помогают клизмы и пальцевое её очищение. По прошествии спинального шока и дефекация восстанавливается по автоматическому типу.

Источник

Оглавление

- Какие бывают травмы позвоночника?

- Причины травм позвоночника

- Классификация травм позвоночника

- Симптомы повреждений позвоночника

- Натальные травмы

- Принципы лечения

- Реабилитация после травмы позвоночника

- Преимущества реабилитации после травмы позвоночника в МЕДСИ

Реабилитация после травмы позвоночника – процесс длительный. Он требует усилий со стороны как врачей, так и самого пациента и его близких. Надеяться на быстрое получение результата не стоит. Срок реабилитации зависит от множества факторов (состояния пациента, тяжести перенесенной травмы, сопутствующих заболеваний и др.) и не может быть точно рассчитан заранее. Но если сам больной и его близкие нацелены на положительный исход и обратились к опытным профессионалам по восстановлению, можно достичь всех желаемых результатов. Сегодня реабилитация пациентов после травмы позвоночника проводится с использованием современных методик и программ.

Важно! Существуют общие принципы восстановления, вне зависимости от поврежденного отдела, но для конкретного пациента всегда составляется индивидуальный курс!

Какие бывают травмы позвоночника?

Выделяют следующие основные виды травм позвоночника:

- Ушибы. Такие травмы являются самыми легкими. Обычно пациенты обращаются к врачам после ушиба копчика. После такой травмы возникает боль и дискомфорт во время сидения на жестких основаниях. Врачу очень важно отличить простой ушиб от перелома и быстро провести необходимое лечение

- Надрывы и разрывы связок и суставов без смещения позвонков. При таких травмах ограничивается двигательная активность. Опасность повреждения связок заключается в том, что связочный аппарат ослабляется, что может приводить к повторению вывиха, надрыва или разрыва даже в отдаленном будущем

- Смещения и вывихи. Такие травмы опасны тем, что нарушают целостность позвоночника и приводят к повреждениям спинного мозга. Нередко врачам приходится проводить не только терапию, но и хирургические вмешательства. Для возвращения позвонка на место и его удержания, например, устанавливаются штифты

- Переломы. Такие травмы являются самыми опасными. Они приводят к обездвиженности, выраженному болевому синдрому и другим проявлениям дискомфорта. Зачастую после данной травмы человек оказывается прикованным к постели на несколько месяцев

Причины травм позвоночника

Основными причинами травм позвоночника являются:

- ДТП (дорожно-транспортные происшествия). Травмированию подвергаются как пешеходы, так и водители и их пассажиры. Основной травмой при ДТП является «хлыстовая». Она провоцируется резким сгибанием шеи, ее быстрым разгибанием и запрокидыванием головы назад. Травма возникает обычно на фоне резкого торможения автомобиля при движении на высокой скорости

- Падения с высоты. При таких травмах обычно повреждается не только сам позвоночник, но и спинной мозг. Особенно опасны ситуации, при которых приземление выполняется на ноги. Такие травмы чреваты повреждением большей части позвоночника

- Травмы при прыжках в воду. Такие повреждения получили название травм ныряльщиков. Травматизации подвергается преимущественно шейный отдел

Также к причинам травм относят:

- Огнестрельные и ножевые ранения

- Поражения во время взрывов

- Повреждения в процессе физической активности (занятий спортом, работы и др.)

Классификация травм позвоночника

Классификация травм позвоночника осуществляется в зависимости от ряда факторов.

Все повреждения делятся на 2 группы:

- Закрытые (без нарушения целостности кожных покровов)

- Открытые (с нарушением)

В зависимости от поврежденных анатомических структур все травмы разделяются на следующие группы:

- Связочного аппарата. Такие травмы являются самыми легкими

- Тел позвонков. Обычно люди сталкиваются с переломами. Подобные травмы могут быть краевыми, оскольчатыми, взрывными, вертикальными и горизонтальными

- Дисков. К таким травмам относят разрывы, выпячивания (образование грыж) и др.

- Отростков и дуг позвонков

В зависимости от тяжести травмы делятся на:

- Повреждения со смещением

- Повреждения без смещений

Также все травмы классифицируются на 2 группы в зависимости от места повреждения позвоночника:

- Стабильные. Такие переломы возникают вследствие повреждения переднего отдела позвоночника

- Нестабильные. При такой травме повреждению подвергаются все отделы позвоночника. Она опасна тем, что может спровоцировать и повреждение спинного мозга. Такой риск сохраняется даже после получения травмы. К негативным последствиям для здоровья могут привести любые неосторожные движения

Симптомы повреждений позвоночника

Симптомы травм позвоночника во многом зависят от локализации, вида и других особенностей повреждения.

Для ушибов тканей, повреждения связок и стабильных переломов, например, характерны:

- Боль в месте травмы

- Гематомы

- Кровоподтеки

- Припухлось

- Ограниченность подвижности

Также для травм характерны боли, которые отдают в ноги и руки.

Травмам шейного отдела позвоночника сопутствуют следующие симптомы:

- Паралич ног и рук

- Утрата чувствительности ниже поврежденного отдела

- Нарушения функций органов таза

Повреждения шейного отдела являются одними из самых опасных. Это связано с тем, что в результате травмы страдают дыхательные и сердечно-сосудистые центры. В некоторых случаях больной может умереть в ближайшие несколько минут (если возникнет остановка дыхания или быстро разовьются осложнения). Очень важно немедленно оказать пострадавшему первую помощь.

Для травм грудного и поясничного отделов характерны:

- Слабость в ногах

- Нарушения функции тазовых органов и половой системы

- Паралич передней брюшной стенки

- Нарушения дыхания

Натальные травмы

Зачастую травмы позвоночника возникают во время родов.

Повреждения могут быть спровоцированы:

- Использованием акушерских щипцов

- Крупными размерами плода

- Глубокой недоношенностью

- Врожденными аномалиями

- Переношенностью

- Патологическими предлежаниями плода

- Активной помощью акушера

Существуют и другие причины травм. Как правило, повреждениям подвергается шейный отдел. Симптомы травмы во многом зависят от локализации повреждения и его степени.

Обычно при патологических процессах новорожденный ведет себя неспокойно, старается изменить положение тела, болезненно реагирует на проверку различных рефлексов. При осмотре неонатологом зачастую регистрируются ненормальные изменения положения головы, удлиненная или укороченная шея. Если повреждены шейные сегменты спинного мозга, у малыша наблюдаются:

- Недержание мочи

- Задержка мочеиспускания

- Дыхательные расстройства

В особо опасных случаях развивается болевой шок.

При травмах грудного отдела особенно ярко проявляются симптомы дыхательных нарушений. При повреждениях крестцового и поясничного отдела новорожденный страдает от нарушения функциональности тазовых органов, может возникнуть паралич ног.

Реабилитация больного после травмы позвоночника в раннем возрасте является самой длительной. Тем не менее устранить симптомы повреждений и их последствия удается в большинстве случаев. Это обусловлено тем, что ткани младенцев быстро восстанавливаются, так как отличаются высокой пластичностью.

Принципы лечения

Реабилитация пациентов после травмы позвоночника во многом зависит от правильности предварительно проведенного лечения. Терапия, в свою очередь, определяется:

- Правильностью оказания первой помощи

- Механизмом и видом полученной травмы

- Наличием/отсутствием повреждений спинного мозга и их особенностями

Лечение после травм может быть:

- Консервативным. Такое лечение проводится только при легких травмах. Обычно пациентам назначают комплекс лекарственных препаратов (для снятия боли, устранения воспалительного процесса, общего укрепления тканей, остановки кровотечений), массаж, физиотерапию. Пациент должен строго придерживаться постельного режима. Через некоторое время прибегают к методам ЛФК (лечебной физкультуры)

- Хирургическим. Такое лечение позволяет осуществить вправление вывихов, совмещение осколков позвонков и другие манипуляции. После оперативного вмешательства пациенты носят корсеты, воротники и пользуются другими ортопедическими конструкциями и изделиями

Важно! К хирургическому лечению прибегают при повреждениях спинного мозга или нестабильности позвоночника, которая может стать причиной травм спинного мозга в отдаленном периоде. Также оперативные вмешательства проводятся тогда, когда консервативная терапия не дает желаемого результата.

Реабилитация после травмы позвоночника

Уже отмечалось, что реабилитация после травмы шейного отдела позвоночника и других участков является трудоемким и длительным процессом. Она должна быть комплексной и проводится после окончания основного лечения. Программа реабилитации разрабатывается индивидуально, учитывает состояние больного, особенности травмы и наличие сопутствующих заболеваний.

Реабилитация больного после травмы позвоночника включает крупный перечень различных манипуляций.

В их числе:

- Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика, показанные с первых дней восстановления после травм без сдавливания спинного мозга. Занятия проводятся только под контролем опытного специалиста. Начинаются они с простейших упражнений. Врач постоянно контролирует состояние пациента

- Массаж

- Физиолечение

- Иглоукалывание

- Электроимпульсная терапия и др.

Реабилитация также дополняется приемом лекарственных препаратов. Они позволяют обеспечить регенерацию тканей, восстановить полноценное кровоснабжение, обеспечить обменные процессы, купировать болевые ощущения.

Преимущества реабилитации после травмы позвоночника в МЕДСИ

- Персональная реабилитация. Используя общепринятые рекомендации и общие схемы, наши специалисты всегда разрабатывают программы с учетом индивидуальных особенностей пациента, его пожеланий, состояния здоровья и тяжести перенесенной травмы

- Опытные врачи. Реабилитация после травмы позвоночника в Москве, в МЕДСИ, выполняется только высококвалифицированными специалистами, которые проходят обучение и стажировки в лучших клиниках (в том числе за границей)

- Возможности для комплексной диагностики. Наш центр реабилитации после травмы позвоночника располагает всеми возможностями для проведения необходимых обследований (в том числе КТ и МРТ)

- Комбинирование процедур. Каждому пациенту всегда назначается реабилитационный комплекс. Он может включать иглоукалывание, мануальную терапию, лечение лазером и др. Процедуры усиливают эффект друг друга, позволяют сократить время восстановления и всегда дают выраженный результат

- Контроль состояния пациента. Врач отслеживает изменения на каждом сеансе. Это позволяет своевременно корректировать терапию и добиваться ее высокой эффективности

- Бережное и аккуратное выполнение манипуляций. Реабилитация осуществляется без выраженного дискомфорта для пациента. Обычно все неприятные ощущения исчезают уже после 3-4 процедур. Благодаря этому пациент не отказывается от восстановления, а может продолжать его на протяжении длительного времени

Чтобы уточнить все особенности реабилитации и пройти ее в МЕДСИ, достаточно позвонить нам по номеру +7 (495) 7-800-500 и записаться на консультацию.

Источник