На месте хорды в стадии развития зародыша образуется позвоночник у

Вопрос № 1

Местонахождение увеличительных стекол

зеркало

предметный столик

тубус

подошва

винты настройки

Вопрос № 2

Заболевания растений, вызванные бактериями

Турбекулез

Холера

Лейшманиоз

Бактериозы

Мучистая роса

Вопрос № 3

Бурая водоросль

Ламинария

Порфира

Улотрикс

Спирогира

Хлорелла

Вопрос № 4

В медицине используются

нерииды

планарии

сосальщики

аскариды

пиявки

Вопрос № 5

На месте хорды в стадии развития зародыша образуется позвоночник у

Мягкотелых

Иглокожие

Хордовых

Ракообразных

Паукообразных

Вопрос № 6

К антропогенным факторам относят

температура, свет, влажность

взаимоотношение живых организмов

температурные и физические явления

физические и химические явления

деятельность человека

Вопрос № 7

Главный корень

Развивается из цветка

Развивается из зародышевого корешка семени

Отрастает от стебля и листьев

Отрастает от бокового корня

Генеративный орган

Вопрос № 8

Однодомное растение

Облепиха

Крапива

Ива

Тополь

Кукуруза

Вопрос № 9

Огромную роль в почвообразовании играют

Одноклеточные

Змеи

Насекомые

Птицы

Земноводные

Вопрос № 10

Из оплодотворенной яйцеклетки папоротника образуется

Цветок

Сорус

Зигота

Спора

Зародыш

Вопрос № 11

Салат и артишок – овощные растения семейства

Сложноцветных

Лилейных

Злаковых

Губоцветных

Пасленовых

Вопрос № 12

Скелет свободной верхней конечности образуют

Грудные позвонки, ребра, грудина

Тазовые кости, крестец

Бедренная кость, кости голени и стопы

Лопатки, ключицы

Кости плеча, предплечья, кисти

Вопрос № 13

Относится к соединительной ткани

Кожа

Нейрон

Нефрон

Железистый эпителий

Лимфа

Вопрос № 14

Белки расщепляются до

АТФ

Нуклеотидов

Глицерина и жирных кислот

Глюкозы

Аминокислот

Вопрос № 15

Почечная лоханка расположена

В мочеточнике

В корковом веществе

В нефроне

В надпочечниках

Внутри почек

Вопрос № 16

Молекула АТФ не синтезируется на этапе энергетического обмена

Пятом

Втором (бескислородном)

Третьем (кислородном)

Четвертом

Первом (подготовительном)

Вопрос № 17

Хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости клетки в

Метафазе

Интерфазе

Анафазе

Телофазе

Профазе

Вопрос № 18

Фотосинтез возник в … эру

кайнозойскую

протерозойскую

палеозойскую

мезозойскую

архейскую

Вопрос № 19

Рудименты человека

наличие хвоста

наличие хвоста и третье веко

многососковость

конечности

аппендикс

Вопрос № 20

У злаков семядолю называют еще

Щиток

Зародыш

Рубчик

Микропиле

Эндосперм

Вопрос № 21

Энергетические станции клетки

клеточный центер

митохондрии

лизосомы

рибосомы

аппарат Гольджи

Вопрос № 22

Вдох и выдох регулирует

Кора больших полушарий

Мозжечок

Средний мозг

Варолиев мост

Продолговатый мозг

Вопрос № 23

Жиры состоят из

Глицерина и жирных кислот

Крахмала и жирных кислот

Глицерина и аминокислот

Аминокислот и углеводов

Вопрос № 24

На развитие молочных желез, высокий голос, распределение жира на определенных участках тела оказывают гормоны

Женские половые

Инсулин

Адреналин

Тироксин

Мужские половые

Вопрос № 25

Факторы, вызывающие мутации, называют

Инверсия

Мутагенез

Мутанты

Мутагены

Дефишенсия

Источник

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

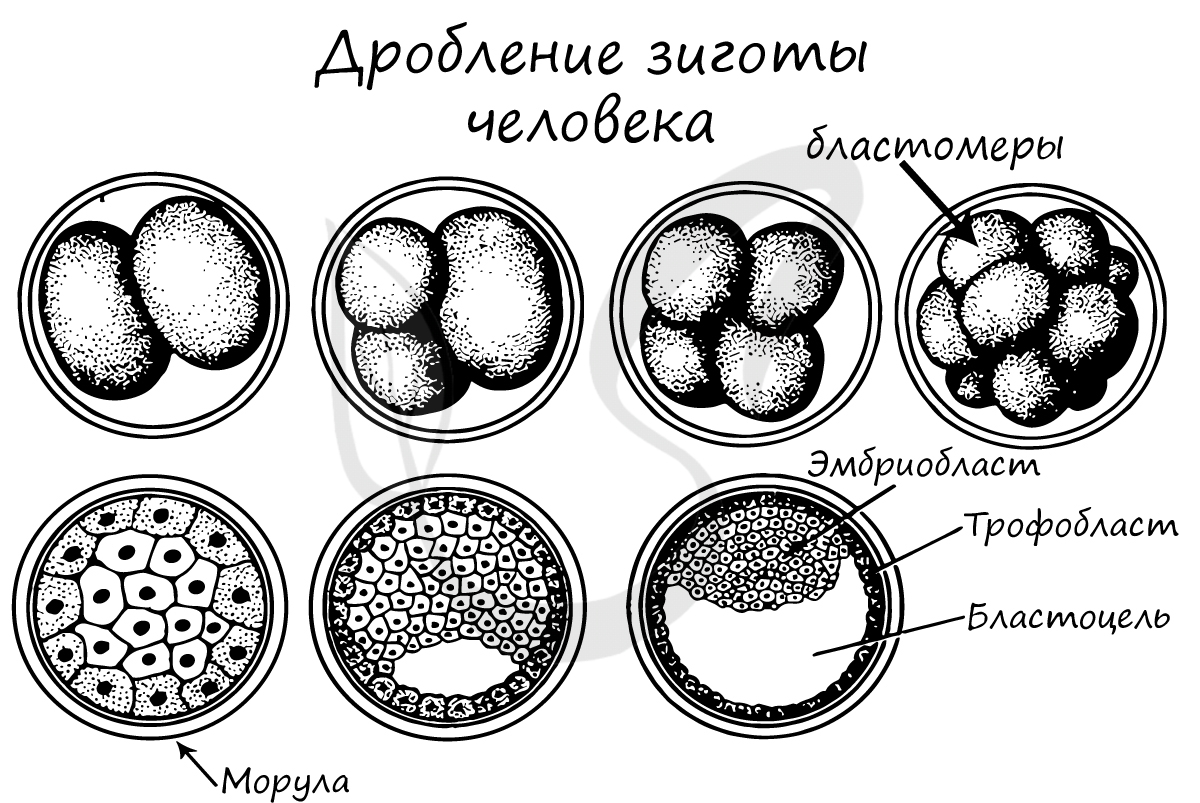

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение – слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum – ягода тутового дерева) – клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция – заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри – бластула (греч. blastos – зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость – бластоцель (греч. koilos – полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

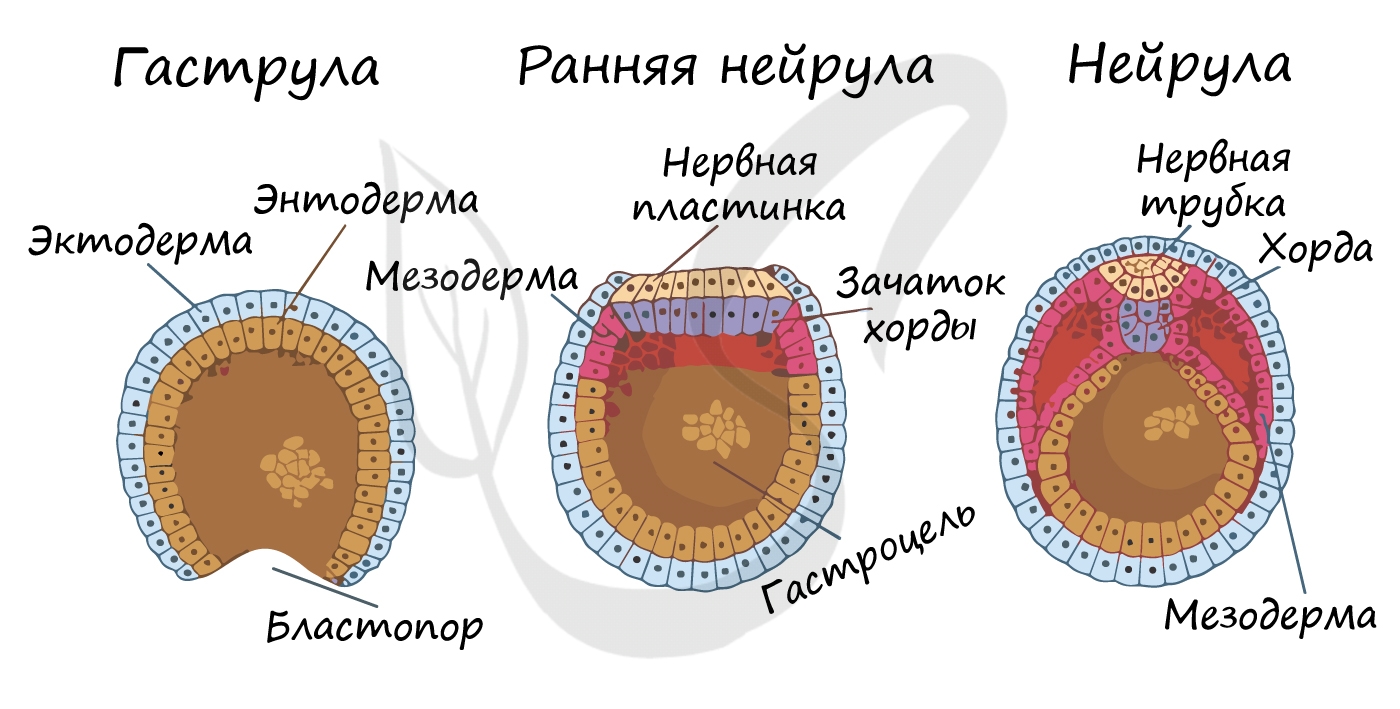

Гаструляция (греч. gaster – желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь – происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется – гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду – первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós – внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος – наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок – мезодерма (греч. μέσος – средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции – закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма – окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος – наружный) – наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος – средний) – средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós – «внутренний») – внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

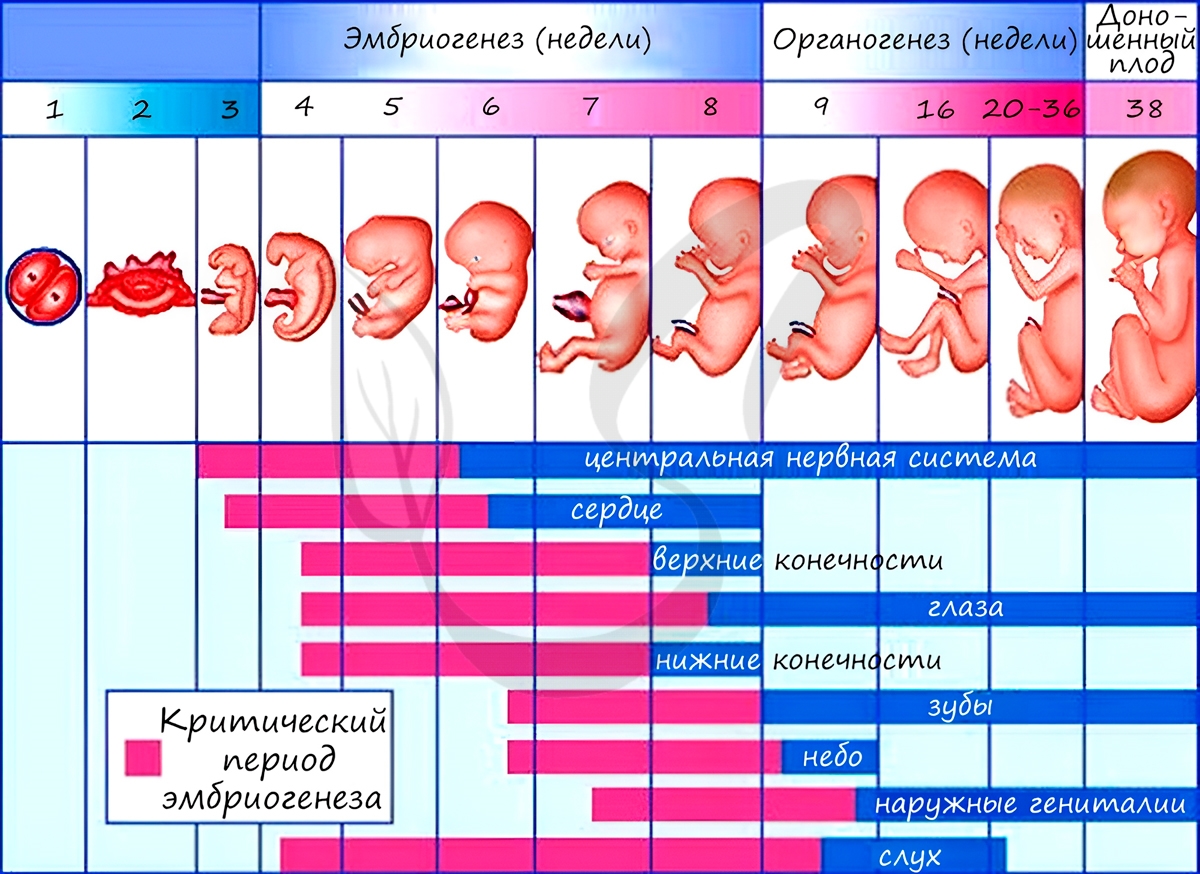

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας – чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

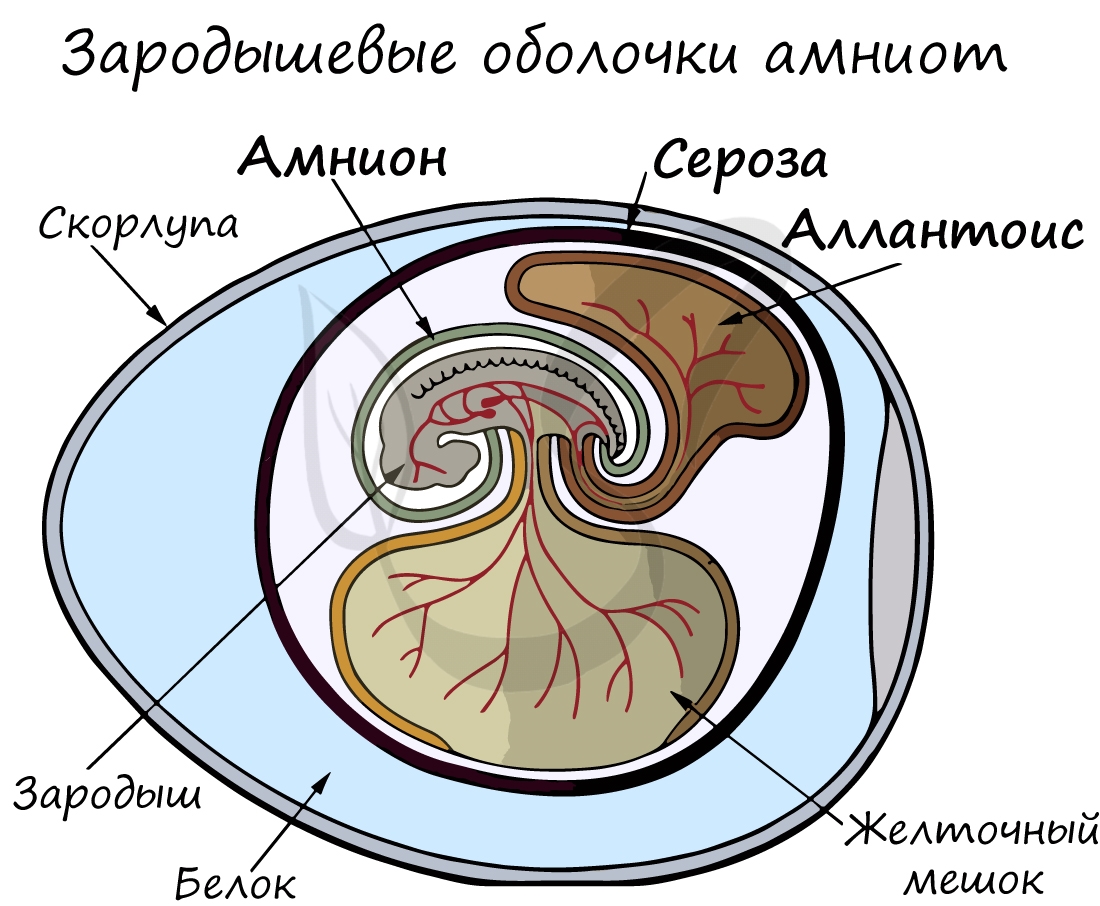

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные – группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа – аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты – группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они “обрели независимость” от него.

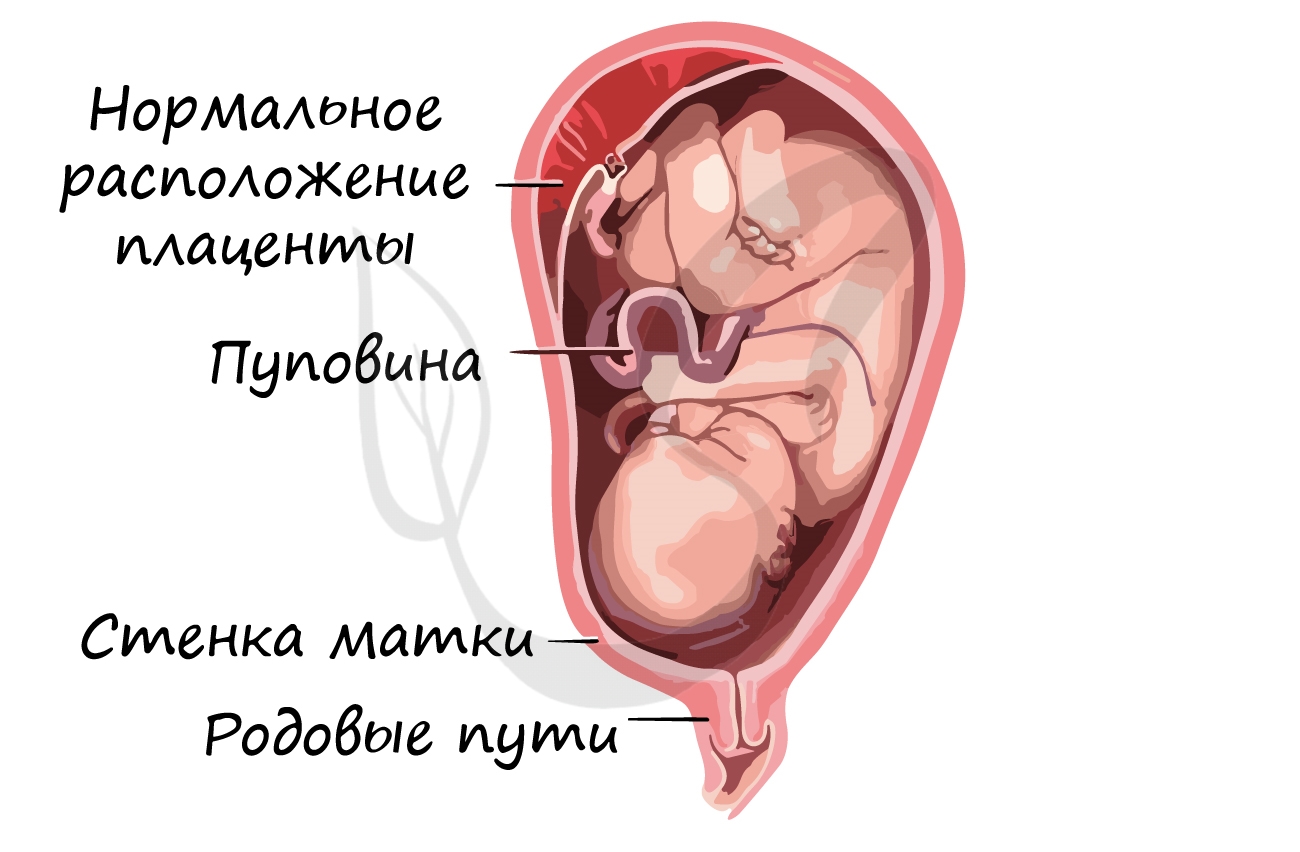

Развитие плода происходит в мышечном органе – матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту – “детское место” – орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой – кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган – пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Онтогенез – индивидуальное развитие организма от начала существования до конца жизни.

В онтогенезе животных выделяют два периода – эмбриональный и постэмбриональный.

Эмбриональное (зародышевое) развитие охватывает процессы от первого деления зиготы до выхода из яйца или рождения и у большинства животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез.

Дробление – это семь-восемь последовательных митотических делений зиготы.

При дроблении дочерние клетки (бластомеры) не расходятся и не увеличиваются в размерах. С каждым следующим делением их размеры уменьшаются.

Яйцеклетки с небольшим запасом питательных веществ делятся полностью, т. е. происходит полное дробление. Если яйцеклетка содержит большое количество желтка, то наблюдается частичное дробление – делится только диск цитоплазмы с ядром, а сам желток остаётся без изменений (например, у птиц).

Завершается дробление образованием однослойного многоклеточного зародыша – бластулы.

Бластула – это шарообразный зародыш, стенка которого (бластодерма) образована одним слоем клеток, а внутри – полость (бластоцель).

После дробления идёт процесс гаструляции, который характеризуется перемещением части клеточного материала с поверхности бластулы внутрь, на места будущих органов. В результате этих перемещений образуется гаструла.

Гаструла – двухслойный зародыш, состоящий из двух зародышевых листков: наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы).

У ланцетника гаструла возникает путём впячивания бластодермы в полость бластоцеля.

Внутренняя полость гаструлы называется первичной кишкой. Её связывает с внешней средой отверстие (бластопор), которое становится первичным ртом.

На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и кишечнополостных.

У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Она формируется из энтодермы и всегда расположена между экто- и энтодермой в первичной полости тела.

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка приводит к образованию тканей и органов, т. е. к гисто- и органогенезу.

Из энтодермы образуется хорда – внутренний скелет в виде гибкого тяжа, расположенный на спинной стороне. Впоследствии хорда у позвоночных замещается позвоночником, и только у некоторых животных (например, у хрящевых рыб) её остатки сохраняются в течение всей жизни.

Из эктодермы, расположенной над самой хордой, выделяется нервная пластинка. Затем края пластинки поднимаются и смыкаются. Образуется нервная трубка – зачаток центральной нервной системы. Формируется нейрула.

Ранняя нейрула

Нервная трубка, хорда и кишечник создают осевой комплекс органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию тела.

Поздняя нейрула

Ткани и органы развиваются одинаково у всех трёхслойных животных.

Из эктодермы у позвоночных животных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его железами и производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т. п.).

Из энтодермы формируются органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки, печень и поджелудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа.

Из мезодермы образуются мышечная ткань, все виды соединительной ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы выделения, половые железы.

Зародыш развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы находятся в тесном взаимодействии.

Источник

Тип хордовых объединяет около (40) тысяч современных видов животных. К этому типу относятся животные, которые очень различаются своим внешнем видом и образом жизни.

Общие черты строения хордовых животных:

- наличие внутреннего осевого скелета, основу которого составляет плотный, упругий и эластичный спинной тяж – хорда. Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).

- Нервная система имеет вид трубки, располагающейся на спинной стороне – над хордой (образуется из слоя эктодермы). У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и превращается в головной мозг.

- Все хордовые имеют двустороннюю симметрию. У них сквозная пищеварительная система: пищеварительная трубка начинается ртом и заканчивается анальным отверстием.

- Зародыши всех хордовых имеют в глотке жаберные щели.

- Кровеносная система хордовых замкнутая. Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.

Тип Хордовые включает три подтипа: Бесчерепные, Оболочники и Позвоночные (Черепные).

Подтип Бесчерепные представлен небольшой группой морских хордовых и включает один класс – Ланцетники, к которому относят около (30) видов мелких животных. Название «бесчерепные» говорит о том, что представители этого подтипа не имеют черепа и головного мозга. Строение бесчерепных довольно примитивно:

- хорда на протяжении всей жизни служит им внутренним скелетом.

- Функции центральной нервной системы выполняет нервная трубка.

Подтип Оболочники (Личиночнохордовые, или Туникаты), включает около (1500) видов морских хордовых животных. У оболочников основные признаки Типа Хордовые отчётливо выражены только в личиночном возрасте.

На начальном этапе жизни оболочники представляют собой свободно плавающие личинки, которые движутся с помощью хвоста. Личинки оболочников имеют сложное строение, сходное со строением ланцетника. По мере того как личинка превращается во взрослую особь, её строение упрощается. Во взрослом состоянии у большинства из них нет хорды и нервной трубки. Тело взрослого оболочника заключено в студенистую оболочку – тунику – и напоминает мешок с двумя воронками, через которые входит и выходит вода. С водой животное получает кислород для дыхания и пищу – органические частички. Оболочники – гермафродиты. Многие виды размножаются почкованием, образуя колонии.

Подтип Позвоночные объединяет большинство видов хордовых. К этому подтипу относят Классы: Хрящевые рыбы и Костные рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие. По строению и образу жизни позвоночные находятся на более высоком уровне организации, чем бесчерепные и оболочники.

В отличие от малоподвижных и пассивно питающихся бесчерепных предки позвоночных перешли к активному поиску пищи и связанному с ним передвижению. Это привело к развитию мощного внутреннего скелета и мускулатуры, совершенствованию процессов дыхания, питания, кровообращения, выделения, органов чувств и центральной нервной системы.

Осевым скелетом большинству позвоночных служит позвоночный столб (отсюда название подтипа), который выполняет опорную функцию и является своеобразным футляром для спинного мозга, тем самым защищая его.

Источники:

Иллюстрации:

https://900igr.net

Источник

Позвоночный столб человека последовательно проходит перепончатую, хрящевую и костную стадии развития. Его элементы появляются на ранних этапах развития зародыша. Вначале закладки тела позвонков располагаются далеко друг от друга, разделяясь прослойками зародышевой мезенхимы. Затем начинают развиваться дуги позвонков, формируются поперечные и суставные отростки, далее позвонки дифференцируются почти полностью, а остистые отростки еще отсутствуют.

Хорда у эмбриона редуцируется и сохраняется лишь в виде студенистого ядра межпозвонковых дисков. Характерной особенностью позвоночника на раннем этапе внутриутробного развития является сходство тел позвонков по их форме. В конце второго месяца внутриутробного развития резко увеличивается размер тел шейных позвонков. Увеличение тел поясничных и крестцовых позвонков не наблюдается даже у новорожденных в связи с отсутствием внутриутробных гравитационных воздействий.

Закладка продольной связки происходит у эмбрионов на дорсальной поверхности тел позвонков. Межпозвонковый диск у эмбрионов формируется из мезенхимы. Центры окостенения в позвоночнике эмбриона появляются вначале в нижних грудных и верхних поясничных позвонках, а затем прослеживаются и в других отделах.

После рождения ребенок сразу же начинает борьбу со многими внешними воздействиями. И самым главным стимулом, который будет формировать его осанку, является гравитация. С момента рождения и до формирования осанки, присущей взрослому человеку, каждый ребенок, по мнению А. Потапчука и М. Дидура (2001), проходит следующие уровни формирования движений:

- уровень А – ребенок, лежа на животе, поднимает голову. При этом за счет шейно-тонических рефлексов формируется уровень, обеспечивающий равновесие тела и базовый порог напряжения мышц;

- уровень В – формирование мышечно-суставных связей, предопределяющих развитие автоматизма двигательных циклов. Этот период соответствует этапу обучения ползанию и сидению; начинает формироваться механизм одностороннего, а затем и разностороннего включения мышц конечностей, что в дальнейшем обеспечивает формирование оптимального стереотипа ходьбы и стояния;

- уровень С – формируется к концу первого года жизни и позволяет ребенку оперативно ориентироваться в пространстве с использованием имеющегося арсенала двигательных навыков;

- уровень D – создается вертикальная поза тела, при которой мышечный баланс в положении стоя обеспечивается при минимальных мышечных затратах. По мере изменения уровней формирования движения изменяется и форма позвоночного столба. Известно, что позвоночный столб новорожденного, за исключением небольшой крестцовой кривизны, почти не имеет физиологических изгибов. Высота головы в этот период соответствует примерно у длины тела. Центр тяжести головы у младенцев расположен непосредственно впереди от синхондроза между клиновидной и затылочной костью и на сравнительно большом расстоянии кпереди от сустава между черепом и атлантом. Задние шейные мышцы развиты еще слабо. Поэтому тяжелая, большая (по отношению к остальным частям тела) голова отвисает вперед, и новорожденный не может ее поднять. Попытки поднять голову приводят через 6-7 нед к образованию шейного лордоза, который устанавливается в последующие месяцы как результат усилий, направленных на удержание тела в равновесии в сидячем положении. Шейный лордоз образуют все шейные позвонки и два верхних грудных, а его вершина находится на уровне пятого – шестого шейных позвонков.

В 6 мес, когда ребенок начинает сидеть, образуется изгиб в грудном отделе выпуклостью кзади (кифоз). В течение 1-го года, во время начала стояния и ходьбы у ребенка образуется изгиб в поясничном отделе, направленный вперед (лордоз).

Поясничный лордоз включает XI-XII грудные и все поясничные позвонки, а его вершина соответствует третьему-четвертому поясничному позвонкам. Образование поясничного лордоза изменяет положение таза и способствует перемещению общего центра тяжести (ОЦТ) тела человека кзади от оси тазобедренного сустава, предупреждая таким образом падение тела в вертикальном положении. Форма позвоночного столба у ребенка 2-3 лет характеризуется недостаточно выраженным поясничным лордозом, который достигает своего наибольшего развития у взрослого.

Крестцово-копчиковый изгиб появляется еще у зародышей. Однако он начинает развиваться лишь при первых попытках прямохождения и с появлением поясничного лордоза. В образовании этого изгиба играет роль сила тяжести, передающаяся на основание крестца через свободный отдел позвоночника и стремящаяся вклинить крестец между подвздошными костями, и тяга связок, расположенных между крестцом и седалищной костью. Эти связки фиксируют нижнюю часть крестца к бугру и ости седалищной кости. Взаимодействие этих двух сил является главным фактором, обусловливающим развитие крестцово-копчикового изгиба.

По мере формирования физиологических изгибов позвоночного столба меняется и форма межпозвонковых дисков. Если у новорожденного диски имеют одинаковую высоту как спереди, так и сзади, то с образованием изгибов их форма меняется, и хрящи в сагиттальном разрезе приобретают несколько клиновидную форму. В области лордозов большая высота этого клина обращена кпереди, а меньшая – кзади. В области грудного кифоза, наоборот, большая высота находится сзади и меньшая спереди. В крестцовом и копчиковом отделах позвоночный столб имеет изгиб, обращенный кзади. Межпозвонковые диски крестцового отдела имеют временное значение и замещаются на 17-25-м году костной тканью, вследствие чего подвижность крестцовых позвонков относительно друг друга становится невозможной.

Рост позвоночного столба происходит особенно интенсивно в первые два года жизни. Его длина при этом достигается 30-34 % конечного размера. Разные отделы позвоночного столба растут неравномерно. Интенсивнее всего растет поясничный отдел, затем крестцовый, шейный, грудной и менее всех копчиковый. От 1,5 до Злет относительно замедляется рост шейных и верхних грудных позвонков. Дальнейший рост позвоночного столба наблюдается в 7-9 лет. В 10 лет усиленно растут поясничные и нижние грудные позвонки. Увеличение темпов роста позвоночного столба отмечается также в период полового созревания.

До 2 лет общая длина костной и хрящевой части позвоночного столба увеличивается с одинаковой интенсивностью; затем рост хрящевой части относительно замедляется.

Тела позвонков новорожденного относительно шире и короче, чем у взрослого. У детей от 3 до 15 лет размеры отдельных позвонков как в высоту, так и в ширину увеличиваются сверху вниз от верхних грудных к нижним поясничным. Эти различия (во всяком случае, связанные с ростом в ширину) зависят от увеличения весовой нагрузки, испытываемой расположенными ниже позвонками. К 6 годам в верхнем и нижнем отделах позвонков, а также на концах остистых и поперечных отростков имеются самостоятельные точки окостенения.

Общий рост позвонков в среднем от 3-6 лет протекает с одинаковой интенсивностью в высоту и ширину. В 5-7 лет увеличение позвонков в ширину несколько отстает от увеличения в высоту, а в последующих возрастах увеличение позвонков во всех направлениях повышается.

Процесс окостенения позвоночного столба происходит поэтапно. На 1-2-м году сливаются обе половины дуг, на 3-м году – дуги с телами позвонков. В 6-9 лет образуются самостоятельные центры окостенения верхней и нижней поверхности тел позвонков, а также концов остистых и поперечных отростков. К 14 годам окостеневают средние части тел позвонков. Полное окостенение отдельных позвонков заканчивается к 21-23 годам.

По мере формирования изгибов позвоночного столба происходит увеличение размеров грудной и тазовой полостей, что, в свою очередь, способствует сохранению вертикальной позы и улучшению рессорных свойств позвоночника при ходьбе и прыжках.

На формирование позвоночного столба человека и его вертикальную позу, по мнению многих авторов, оказывает высота расположения общего центра тяжести тела.

Возрастные особенности расположения общего центра тяжести обусловлены неравномерным изменением размеров биозвеньев, изменением соотношения масс этих звеньев тела в период роста. Они связаны также с характерными особенностями, приобретаемыми в каждом возрастном периоде, начиная с момента первого стояния ребенка и заканчивая преклонным возрастом, когда в результате старческой инволюции одновременно с морфологическими изменениями происходят и биомеханические.

По данным Г. Козырева (1947), у новорожденных общий центр тяжести располагается на уровне V-VI грудных позвонков (определялся в положении максимально возможного выпрямления нижних конечностей путем бинтования). Такое краниальное расположение общего центра тяжести объясняется характерными пропорциями тела новорожденных.

По мере роста общий центр тяжести постепенно снижается. Так, у 6-месячного ребенка он располагается на уровне X грудного позвонка. В 9-месячном возрасте, когда большинство детей может самостоятельно стоять, общий центр тяжести опускается до уровня XI-ХII грудных позвонков.

В биомеханическом отношении наиболее интересным является процесс перехода к вертикальному положению тела. Первое стояние характеризуется чрезмерным напряжением всей мускулатуры, не только той, которая непосредственно удерживает тело в вертикальном положении, но и той, которая в акте стояния совсем не играет роли или оказывает только посредственное влияние. Это указывает на недостаточность дифференцирования мускулатуры и отсутствие необходимой регуляции тонуса. Кроме того, неустойчивость обусловлена также высоким расположением ОЦТ и малой площадью опоры, затрудняющими сохранение равновесия.

У 9-месячного ребенка отмечается своеобразная осанка в сагиттальной плоскости. Она характерна тем, что нижние конечности ребенка находятся в полусогнутом положении (угол сгибания коленного сустава у 9-месячного ребенка достигает 162°, у годовалого – 165°), а туловище относительно вертикальной оси несколько наклонено кпереди (7-10°). Полусогнутое положение нижних конечностей обусловлено не наклоном таза и не ограничением разгибания в тазобедренных суставах, а тем, что ребенок приспосабливается к удержанию тела в таком равновесии, при котором была бы исключена возможность неожиданного его нарушения и обеспечена безопасность падения. Возникновение своеобразной осанки в этом возрасте, прежде всего, вызвано отсутствием закрепленного навыка к стоянию. По мере приобретения такого навыка постепенно исчезает и неуверенность в статической устойчивости тела.

К двум годам ребенок стоит уже более уверенно и значительно свободнее перемещает центр тяжести в пределах площади опоры. Высота общего центра тяжести тела располагается на уровне I поясничного позвонка. Постепенно исчезает полусогнутость нижних конечностей (угол сгибания в коленных суставах достигает 170°).

Осанка трехлетнего ребенка при стоянии характеризуется вертикальным положением туловища и небольшим сгибанием нижних конечностей (угол сгибания в коленном суставе равен 175°). В области позвоночного столба отчетливо заметен грудной кифоз и намечающийся поясничный лордоз. Горизонтальная плоскость общего центра тяжести тела располагается на уровне II поясничного позвонка. Продольные оси стоп образуют угол примерно 25-30°, как у взрослых.

В осанке детей пятилетнего возраста уже отсутствуют признаки полусогнутости нижних конечностей (угол в коленном суставе равен 180°). Горизонтальная плоскость общего центра тяжести располагается на уровне III поясничного позвонка. В последующие годы изменения в локализации ОЦТ тела заключаются, главным образом, в постепенном его снижении и более устойчивой регуляции в сагиттальной плоскости.

В результате старения организма происходят как анатомо-физиологические, так и биомеханические изменения в опорно-двигательном аппарате.

Г. Козырев (1947) выделил три основных типа осанки с наиболее характерными морфологическими и биомеханическими признаками.

Первый тип старческой осанки характеризуется резким смещением центра тяжести кпереди – настолько, что сагиттальная плоскость располагается впереди от центров трех основных суставов нижних конечностей. Опорой служит преимущественно передний отдел стоп, голова наклонена кпереди, шейный лордоз уплощен. В нижней части шейного и грудного отделов наблюдается резкий кифоз. Нижние конечности в коленном суставе полностью не разогнуты (угол сгибания колеблется от 172 до 177°).

Второй тип старческой осанки характеризуется смещением центра тяжести кзади. Его сагиттальная плоскость проходит сзади центра тазобедренного сустава и замыкает последний пассивным способом, используя для этого натяжение повздошно-бедренной связки. Туловище наклонено кзади, опущенный живот выставлен кпереди. Позвоночный столб имеет форму “круглой спины”.

Третий тип осанки характеризуется общим оседанием тела без наклона туловища вперед или назад. Создается впечатление, что сила тяжести сжала тело по вертикальной оси; в результате шея как бы стала короче за счет увеличения шейного изгиба, туловище укоротилось за счет увеличения грудного кифоза, а нижние конечности – за счет сгибания в трех основных суставах. Сагиттальная плоскость общего центра тяжести проходит кзади от центра тазобедренного сустава, замыкая его пассивным способом сзади или через центр коленного сустава. В результате два последних сустава могут замыкаться только активно.

При осмотре человека пожилого или старческого возраста, прежде всего, обращает на себя внимание его осанка, которая часто характеризуется выраженностью шейного, поясничного лордоза и грудного кифоза.

У лиц пожилого и старческого возраста увеличивается кифоз позвоночного столба, постепенно формируется круглая спина, также увеличиваются шейный и поясничный лордозы. Даже при нормальной статической нагрузке в течение жизни происходит некоторое увеличение грудного кифоза. При длительных статических нагрузках (перегрузках) на стороне вогнутости происходит изменение межпозвонковых дисков и развивается фиксированное искривление (возрастной гиперкифоз) со всеми последствиями. Пять типов осанки, присущие пожилому возрасту, на основании анализа рентгенограмм физиологических изгибов позвоночного столба были выделены Подрушняком и Остапчуком (1972):

- неизмененная, угол изгиба грудного отдела более 159°;

- сутулая, угол изгиба грудного отдела 159-151°;

- кифозная, угол изгиба грудного отдела менее 151°, поясничного -155-164°;

- кифозно-лордозная, угол изгиба грудного отдела менее 151% поясничного – менее 155°;

- кифозно-уплощенная, угол изгиба грудного отдела менее 15 Г, поясничного – более 164°.

Авторами было установлено, что при старении наиболее выражены изменения изгибов в сагиттальной плоскости грудного отдела, достаточно четко – шейного и несколько меньше – поясничного отделов позвоночного столба.

До 60-ти лет сколиоз, грудной кифоз, шейный и поясничный лордозы чаще выявляются у женщин. С увеличением возраста число людей с неизмененной осанкой в вертикальной позе резко уменьшается и увеличивается число лиц с кифозной осанкой.

Среди различных изменений строения и функции позвоночного столба, развивающихся в процессе старения, смещения позвонков или торсия занимают особое место, так как увеличивается частота их выявления и степень выраженности по мере старения.

По данным Остапчука (1974), торсионные искривления грудного и поясничного отделов позвоночного столба выявляются более чем у половины практически здоровых людей обоего пола и с возрастом обнаруживаются чаще. У большей части людей торсия позвоночного столба сочетается с искривлением его во фронтальной плоскости и направление ее тесно связано с формой сколиоза.

Развивающаяся при старении торсия тесно связана с нарушением функции длиннейшей мышцы. Она усиливается при сочетании торсии с боковым искривлением позвоночного столба. Торсия и нарушение функции длиннейшей мышцы развиваются на фоне дистрофически-деструктивных процессов позвоночного столба, усиливая отрицательное влияние на статику и динамику человека при старении.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Источник