Мрт шейного отдела позвоночника гемангиома что это такое

Что такое гемангиома шейного отдела позвоночника

Гемангиома шейного отдела позвоночника – это доброкачественное образование, возникающее на поверхности позвонка и состоящее из сосудистых пучков. Главная опасность этой патологии заключается в том, что опухоль может воздействовать на позвоночную артерию и затруднить попадание кислорода к тканям головного мозга.

В большинстве случаев размер новообразования не превышает 10 мм, но при отсутствии профессионального вмешательства оно может увеличиться в 2 раза, сдавливая нервные и костные ткани. Результат – ощутимые болезненные проявления и ухудшение здоровья. Рост опухоли влияет на структуру позвонка. Он сплющивается, отклоняется в ту или иную сторону, что может привести к изменению осанки и даже к параличу ног.

ВАЖНО! Увеличению гемангиомы способствует участие в патологическом процессе подкожной жировой клетчатки. Чем быстрее и активнее разрастаются сосудисто-жировые структуры, тем больше становится сама опухоль.

Почему появляется и какими симптомами сопровождается гемангиома в шее

Гемангиома шейного отдела позвоночника возникает из-за аномальной структуры стенок сосудов позвонка, интенсивных нагрузок на позвоночник, травм и механических повреждений. Развитию патологии способствует наследственная предрасположенность, вредные привычки, неблагоприятная экология, врожденные или приобретенные болезни костной ткани, нарушение метаболических процессов, развитие межпозвоночной грыжи. Опасные заболевания: сколиоз, артроз, артрит, остеохондроз.

Разновидностей гемангиомы достаточно много, но в области шеи чаще всего встречаются 4 типа доброкачественных новообразований:

- капиллярные (сплетение нескольких капилляров, не вызывающее никаких болевых ощущений);

- кавернозные (опухоль, наполненная кровяной жидкостью и сопровождающаяся воспалительными процессами);

- рацематозные (соединение между собой толстых сосудов, внешне похожее на клубок);

- комбинированные (объединение нескольких видов, которое характеризуется различным объемом воспаления).

Ярко выраженные симптомы наблюдаются только при существенном разрастании сосудистого клубка. Распространенные признаки: бессонница, нарушение слуха, головные боли, онемение ладоней, ухудшение зрения, эмоциональная нестабильность.

Основные методы диагностики заболевания

Так как гемангиома шейного отдела позвоночника может длительное время не проявлять никаких признаков, ее часто определяют при диагностировании других заболеваний. Эффективные методики для выявления доброкачественного образования в шее – компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Еще одна популярная технология диагностики – спондилограмма. Это рентгенография позвоночника, в результате которой специалист получает комплексные данные по общему состоянию позвонков, наличию на их поверхности каких-либо образований и отклонений. Также на этом этапе внимательно изучаются межпозвонковые диски и костные каналы.

Разумеется, нельзя обойтись без рассмотрения анамнеза больного и тщательной проработки его жалоб. При необходимости назначаются лабораторные анализы. Чем раньше диагностируется гемангиома, тем выше вероятность того, что для устранения проблемы не потребуется хирургическое вмешательство. Новообразования размером до 5 мм имеют свойство рассасываться самостоятельно.

Выбор оптимального способа лечения

При выборе технологии лечения гемангиомы в шее ни один врач отделения нейрохирургии ГКБ им. Ерамишанцева не будет гадать на кофейной гуще. Здесь важны данные диагностики и точная информация по локализации новообразования и его размерам, степени повреждения позвонков шейного отдела позвоночника, уровню распространения опухоли в окружающие ткани.

Современная медицина предлагает достаточно большое количество способов лечения гемангиомы. Независимо от выбранного варианта, часто назначается дополнительное мероприятие – медикаментозное лечение. Оно направлено на устранение отечности проблемной зоны и снятия болевых ощущений. Итак, как же избавиться от гемангиомы?

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ. Такой метод применяется крайне редко, так как имеет целый комплекс недостатков: облучение радиацией, локальные кожные реакции, компрессия нервных корешков, риск повреждения целостности тела позвонка, другие осложнения. Не рекомендуется детям, беременным и женщинам на стадии кормления грудью. Лучевая терапия давно отошла на второй план.

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ. Это процедура по введению в сосуды новообразования спиртового раствора для их склерозирования. В результате уменьшаются размеры опухли, но положительный эффект сопровождается такими негативными явлениями, как истончение костной ткани, осложнения, направленные на позвоночный столб. Этот метод больше подходит при лечении гемангиомы с другой локализацией.

СОСУДИСТАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ. Наполнение лечебным раствором или самого новообразования, или ближайших к нему сосудов. Процедура требует минимального хирургического вмешательства, но имеет некоторые подводные камни. Например, наблюдается высокий процент рецидивов, возможно нарушение кровообращения в структурах и тканях спинного мозга, расстройство чувствительности кожных покровов в проблемной зоне.

ПУНКЦИОННАЯ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА. Подразумевается введение в проблемный позвонок специальной цементирующей смеси с титаном и контрастным веществом. Чаще всего применяется при агрессивном развитии болезни. Главные преимущества этого метода: стабилизация тела позвонка и уменьшение опухоли. Пункционную вертебропластику можно сочетать с другими методами лечения.

ОТКРЫТАЯ ОПЕРАЦИЯ. Специалист через небольшой разрез добирается к шейному отделу позвоночника и хирургическим путем удаляет доброкачественную опухоль. Этот метод особенно актуален при диагностировании защемления нервных корешков. Минус операции заключается в длительном реабилитационном периоде (точный срок определяется индивидуально). На восстановительном этапе запрещены чрезмерные физические нагрузки, посещение сауны, прием иммуностимулирующих препаратов.

Важные требования по профилактике заболевания

Особое внимание на профилактические рекомендации нужно обратить тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к гемангиоме в шее. Важные правила:

- отказ от физических нагрузок и силовых видов спорта, которые могут стать причиной травмирования не только шейного отдела, но и всего позвоночника;

- соблюдение рациона питания, разработанного профессиональными диетологами (например, употребление повышенного количества белка);

- нежелательны любые термические и физиологические процедуры, ведь большинство из них приводят к ускорению роста опухоли;

- регулярное посещение врача и при необходимости прохождение специального диагностического обследования.

ВАЖНО! Проходить осмотры у врача рекомендуется минимум 1 раз в год. Оптимальный вариант – запись на консультацию каждые полгода. Такой подход позволит выявить патологические процессы еще на раннем этапе их развития.

Чем опасна гемангиома в шее

Главная опасность доброкачественной опухоли в шейном отделе позвоночника – сдавливание позвоночной артерии, отвечающей за снабжение кислородом головного мозга. Нарушение нормального кровообращение обязательно приведет к:

- головной боли;

- нарушению когнитивных способностей;

- сбою функционирования внутренних органов.

Из-за повышенной хрупкости костной ткани нередко происходит не только незначительное повреждение, но и даже перелом позвонков.

Помните, чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше вероятность, что лечение пройдет максимально быстро и практически безболезненно. Вы прямо сейчас можете позвонить в отделение нейрохирургии ГКБ им. Ерамишанцева. Телефон для связи: 8 (499) 940-04-30. Здоровье – это не то, чем можно рисковать!

Источник

Гемангиома на МРТ позвоночника (коронарная плоскость, Т2 ВИ)

Гемангиома на МРТ позвоночника (коронарная плоскость, Т2 ВИ)МРТ – высокоинформативный и безопасный способ диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований, не связанный с лучевой нагрузкой. Изображения выдает компьютерная программа, анализируя данные взаимодействия магнитного поля и ионов водорода в молекулах воды тканей. Неоплазия сосудов в телах позвонков, называемая гемангиомой, может привести к инвалидизации пациента за счет полного обездвиживания из-за повреждения нервных структур при патологических переломах. Поэтому при неоднозначных данных рентгенографии в сочетании с подозрительными симптомами (локальная боль, усиливающаяся в ночные часы, при физической нагрузке, движении), обосновано сделать магнитно-резонансную томографию, а при ее недоступности – компьютерное сканирование. Для улучшения возможностей визуализации применяют внутривенное контрастирование.

Что такое гемангиома позвоночника?

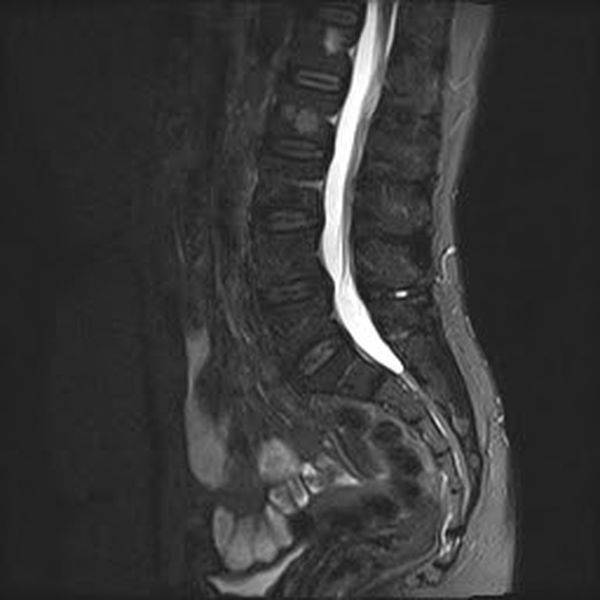

МРТ позвоночника демонстрирует множественные (2) гемангиомы поясничного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т2 последовательность, STIR)

МРТ позвоночника демонстрирует множественные (2) гемангиомы поясничного отдела позвоночника (сагиттальная проекция, Т2 последовательность, STIR)

Гемангиома позвоночника – доброкачественная опухоль, состоящая из сосудов. Патология из-за расположения создаёт давление на костные структуры тел позвонков, что приводит к дегенерацией губчатых твердых и суставно-связочных образований. С недугом чаще сталкиваются молодые пациенты преимущественно женского пола. Сосудистая опухоль имеет вариативную клинику: от полного отсутствия жалоб до появления стойкого болевого синдрома и неврологического дефицита. Несвоевременная диагностика может привести к осложнениям, например, патологическим переломам позвоночника с сопутствующей компрессией спинного мозга или нервных окончаний. Гемангиома в 1% случаев может озлокачествляться. Излюбленная локализация новообразования – грудные позвонки, иногда опухоль поражает несколько костных структур. К предпосылкам развития гемангиомы относят наследственный, гормональный, посттравматический, ишемический факторы.

Признаки гемангиомы позвоночника

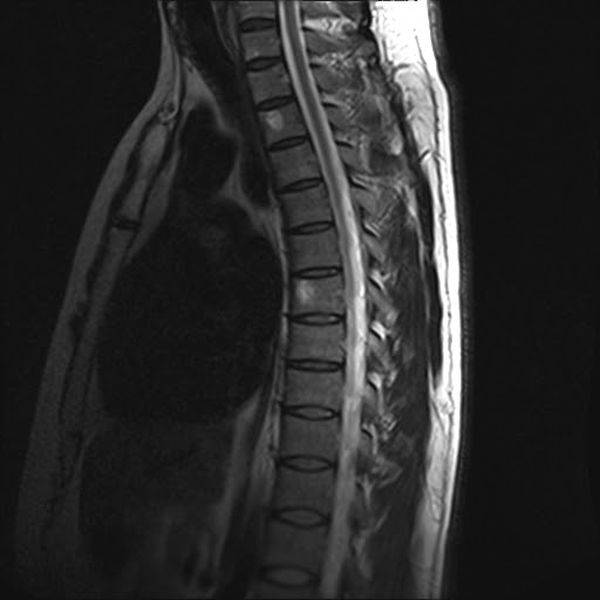

МРТ гемангиомы позвоночника: сагиттальная плоскость, Т2, STIR

МРТ гемангиомы позвоночника: сагиттальная плоскость, Т2, STIR

Клинические проявления представлены болью в проекции пораженного позвонка. При небольших размерах гемангиомы симптоматика выражена слабо и дает о себе знать периодически, например, после физической нагрузки. По мере роста опухоли (свыше 1 см) жалобы беспокоят чаще. Иногда латентно протекающая патология является находкой при выполнении МРТ или КТ по поводу травмы. При прогрессировании процесса и вовлечении болевых рецепторов надкостницы и задней продольной связки кратковременный эффект от анальгетиков и нарушение чувствительности в конечностях вынуждают пациента записаться к неврологу или вертебрологу. Если сломался позвонок или есть злокачественный агрессивный компонент с клубком сосудов в эпидуральном пространстве, развиваются параличи, парезы конечностей, недержание мочи и кала.

Большинство гемангиом не имеют симптомов, кроме локальной боли, и не представляют угрозы: активную тактику используют при обнаружении рентгенологических признаков агрессивности новообразования и/или выраженных клинических проявлениях.

МРТ множественных (2) гемангиом позвоночника (сагиттальная плоскость, Т2, STIR)

МРТ множественных (2) гемангиом позвоночника (сагиттальная плоскость, Т2, STIR)

При проведении исследования о прогностически неблагоприятном течении заболевания свидетельствуют:

- локализация гемангиомы между III и IX грудными позвонками;

- отсутствие четких границ опухоли на магнитно-резонансной томограмме, с расширением ближе к корню дужки;

- обнаружение в эпидуральном и паравертебральном пространствах множественных сосудистых ячеек неправильной формы, мягкотканных образований (неравномерная трабекулярная структура, инвазия);

- вовлечение в процесс всех составляющих позвонка, его полное разрушение;

- множественность поражений по ходу позвоночного столба.

Если на томограммах выявлены признаки агрессивности гемангиомы в отсутствии симптомов, прибегают к одному из вмешательств:

- резекции и последующей пластике позвонка;

- эмболизации новообразования;

- чрескожной пункционной вертебропластике;

- алкоголизации (введению спиртового раствора в полость);

- лучевой терапии.

При стабильной, неагрессивной форме гемангиомы позвоночника возможно динамическое наблюдение.

Как выглядит гемангиома позвоночника на МРТ?

МРТ позвоночника показывает гемангиомы грудного отдела позвоночника (Т2 ВИ, сагиттальная плоскость)

МРТ позвоночника показывает гемангиомы грудного отдела позвоночника (Т2 ВИ, сагиттальная плоскость)

Среди гемангиом выделяют: капиллярную (состоящую из множества неизмененных сосудов), кавернозную (представленную ячейками, заполненными кровью) или смешанную. Сигнальные характеристики, подтверждающие данную патологию, зависят от количества периваскулярного (окружающего сосуды) жира. Если последний в избытке, применяют STIR-режим, подавляющий отклик от липоидной ткани. Сама гемангиома становится гипоинтенсивной. В Т2 ВИ образование дает сигнал неоднородный, гиперинтенсивный. Гемангиома позвоночника на МРТ выглядит схоже с другими опухолями, в том числе злокачественного и метастатического характера, поэтому требуется дифференциация. Окончательный диагноз становится ясен после морфологического исследования.

Гемангиома на МРТ с контрастом

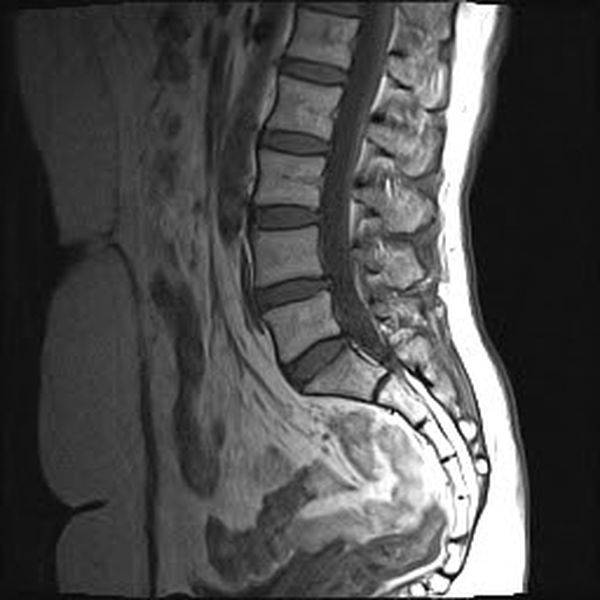

МРТ поясничного отдела позвоночного столба в сагиттальной плоскости: на Т1 ВИ без введения усилителя гемангиомы в телах позвонков не дифференцируются

МРТ поясничного отдела позвоночного столба в сагиттальной плоскости: на Т1 ВИ без введения усилителя гемангиомы в телах позвонков не дифференцируются

Контрастирование при МРТ позвоночника для выявления гемангиомы подразумевает внутривенное введение препарата на основе хелатов гадолиния. Значимые побочные реакции на усилитель регистрируют крайне редко, поэтому перед манипуляцией не требуется сдача крови на креатинин. Магнитно-резонансное сканирование с контрастированием позволяет выявить небольшие сосудистые опухоли до развития клинических проявлений. Малый размер не всегда свидетельствует о доброкачественности патологии, по полученным сканам специалист делает вывод об агрессивности образования, перспективах развития и тактике ведения: консервативной или оперативной.

Относительные ограничения к МРТ позвоночника с контрастом:

- беременность любого триместра;

- детский возраст до 12 лет (в условиях стационара по показаниям МРТ позвоночника при подозрении на спинальную гемангиому сделают и раньше);

- выраженный болевой синдром;

- необходимость проведения реанимационных действий;

- заболевания, сопровождающиеся двигательной активностью;

- клаустрофобия (при недоступности седации).

Абсолютные противопоказания:

- реакция гиперчувствительности на гадолиний;

- выраженные нарушения функции почек со снижением скорости клубочковой фильтрации менее 30 мл/минуту;

- металлические или электромагнитные составляющие в теле;

- вес пациента свыше 120 кг (для сканеров с закрытым контуром).

В диагностическом центре “Магнит” в СПб МРТ позвоночника можно сделать в любое удобное время, включая ночные часы. Действует система скидок. Исследования проводят на оборудовании экспертного класса производства Германии. Диск с ходом процедуры, описание изменений и заключение с устными пояснениями врача входят в цену МРТ позвоночника. В сложных случаях возможна коллегиальная оценка снимков. Приходите, мы Вас ждем!

Источник

Гемангиомы позвоночника.

Гемангиомы – медленнорастущие доброкачественные сосудистые опухоли достаточно часто поражающие тела позвонков, проявляющиеся болевым синдромом или безболезненные. Синонимы: вертебральная ангиома, артериовенозная мальформация. Может возникнуть в любой костной ткани и представляет собой одну из наиболее распространенных первичных опухолей позвоночника.

Гемангиомы тел позвонков встречаются в попоуляции у 11% населения, чаще встречаются у взрослых женщин. По данным некоторых авторов – риск возникновения гемангиом в семьях, где были больные с гемангиомами, выше в 5 раз, чем в семьях без гемангиом. Почти в 80% случаев поражают грудной отдел позвоночника, приемущественно 6 (шестой) грудной позвонок. Вторым по частоте поражения является поясничный отдел позвоночника. Шейный и крестцовый отделы поражаются редко (около 1% случаев) Опухоли чаще выявляются в одном позвонке, но могут обнаруживаться и многоуровневые поражения – гемангиоматоз (могут поражаться от 2 до 5 позвонков, поражение более 5 позвонков встречается крайне редко).

Гистологическая структура гемангиом чрезвычайно полиморфна, в подавляющем большинстве случаев оценить ее характер весьма сложно.

По гистологической структуре геманкиомы деляться на:

•Капиллярные – состоят из большого количества тонкостенных капилляров, переплетающихся между собой и расположенных в несколько слоев, стенки сосудов хорошо сформированы, каналы разделены фиброзной и жировой тканью (редко дают симптоматику и практически никогда не оперируются)

•Кавернозные – представляют собой множество тонкостенных полостей различной величины, выстланных эндотелием, полости разделены тонкостенными перегородками из соединительной ткани и сообщаются между собой, для кавернозных гемангиом нетипично наличие эластических волокон в стенках сосудов

•Рацематозные – характеризуются наличием конгломерата сосудов артериального или венозного типа

•Смешанные – в образовании опухолей данного вида принимают участие капилляры, крупные сосуды, кавернозные полости

По степени поражения тела позвонка выделяют следующие типы:

•1-й тип – поражение всего позвонка

•2-й тип – поражение только тела позвонка

•3-й тип – изолированное поражение заднего полукольца

•4-й тип – поражение тела позвонка и части заднего полукольца

•5-й тип – эпидуральная локализация опухоли

Клиническая картина

Клиническое течение гемангиом позвоночника, как правило, доброкачественное, без выраженной клинической картины. Но в 10-15% случаев процесс протекает агрессивно, характеризуется ростом опухоли, что приводит к снижению механической прочности кости вследствие разрушения костных трабекул. Подобное клиническое течение сопровождается выраженным локальным болевым синдромом в области остистого отростка пораженного позвонка или в паравертебральной области. Дальнейшее прогрессирование процесса приводит к развитию патологического перелома пораженного позвонка, часто сопровождающегося неврологическими расстройствами вследствие сдавления спинного мозга экстрадуральной гематомой.

В зависимости от клинической симптоматики выделяют:

1.Асимптоматичные неагрессивные гемангиомы – опухоли без клинической симптоматики и радиологических признаков агрессивности

2.Симптоматичные неагресивные гемангиомы – опухоли, проявляющиеся локальным болевым синдромом, но без радиологических признаков агрессивности

3.Асимптоматичные агрессивные гемангиомы – опухоли без клинической симптоматики, однако проявляющие радиологические признаки агресивности

4.Симптоматичные агрессивные гемангиомы – опухоли с радиологическими признаками агрессивности, сопровождающиеся соответствующей клинической симптоматикой

Клинические признаки агрессивности гемангиом состоят из интенсивных постоянных болей в спине, усиливающихся при физической нагрузке или признаков компрессии спинного мозга или нервных корешков.

Рентгенологические признаки агрессивных или потенциально агрессивных опухолей включают:

•грудное расположение между T3-Т9

•поражение всего тела позвонка

•расширение гемангиомы к корню дужки

•расширение кортикального слоя с нечеткими краями

•неправильная ячеистость гемангиом при КТ и МРТ исследованиях

•наличие мягкотканевых масс в эпидуральном пространстве

Сочетание трех или более этих признаков может указывать на возможную симптоматическую гемангиому.

Диагностика

Обзорная рентгеновская спондилография

Рентгенологическая картина, отображающая структурную перестройку пораженного позвонка, имеет 3 варианта:

1. Вакуолеобразный – определяются округлые, продолговато-продольные, довольно крупные участки разрежения, окаймленные склеротическими ободками.

2. Столбчатый – на фоне общего разрежения резко выделяются продольные костные перегородки, расположенные в виде столбиков.

3. Сетчатый – тело позвонка похоже на губку с множеством продольных и поперечных перекладин, переплеты которых образуют мелкие ячейки. Наиболее толстые перекладины расположены в продольном направлении.

4. Иногда встречается смешанный рисунок.

Перестройка структуры позвонка является главным признаком его поражения.

Недостатком данного вида исследования (рентгенографии позвоночника) является его низкая информативность – при рентгенологическом обследовании обнаруживаются только крупные опухоли.

Наиболее информативны в диагностике гемангиом позвоночника магнитно-резонансная (МРТ) и компьютерная (КТ) томография, обладающие высокими разрешающими возможностями и способные давать изображение в нескольких плоскостях.

Магнитно-резонансная томография

Наиболее информативный метод в диагностике гемангиом позвоночника.

Картина неагрессивных гемангиом характеризуется:

•гиперинтенсивным сигналом от ткани опухоли на Т1- и Т2-взвешенных изображениях, что связано с высоким содержанием жира в интратрабекулярных пространствах

Картина агрессивных гемангиом характерезуется:

•на Т1-изображениях типичен изоинтенсивный или гиперинтенсивный сигнал

Оба типа гемангиом отображаются на Т1- и Т2-взвешенных изображениях испещренным сигналом, при этом области высокого сигнала соответствуют гипертрофическим трабекулам, а зоны низкого сигнала – ткани опухоли.

Иногда при интерпритации данных МРТ врачи допускают диагностические ошибки, когда за гемангиому у пожилых людей принимали жировую дистрофию позвонка и ангиоматозные узелки тел позвонков на фоне сенильного остеопороза.

Компьютерная томография

Также является информативным методом в диагностике гемангиом позвоночника.

На КТ области с патологическими изменениями имеют картину в виде:

•ячеистая структура в виде «медовых сот» вследствие частичного лизиса костных трабекул и образования склерозированных грубых трабекул (симптом «горошка»)

Методы лечения:

•Лучевая терапия

•Алкоголизация

•Эмболизация

•Пункционная вертебропластика

Хирургический метод лечения гемангиом длительное время оставался единственным. Операция по поводу гемангиомы позвоночника, впервые выполненная P. Bailey и P. Bucy в 1929 г., заключалась только в ламинэктомии, сама опухоль как в теле позвонка, так и в паравертебральных тканях не удалялась. В последующем хирургическая тактика была направлена на удаление мягкотканного компонента опухоли и частичную резекцию пораженной опухолью кости. Недостаточная радикальность таких операций в большинстве случаев обусловлена техническими трудностями удаления пораженных отделов тела позвонка и высокой васкуляризацией опухоли, что приводило к профузным кровотечениям. При хирургическом удалении интравертебральных гемангиом объем кровопотери достигал 3900 мл, а смертность из-за профузных кровотечений достигала 20-25%.

F. Nattrass и D. Ramage в 1932 г. предложили для лечения больных с гемангиомами тел позвонков использовать лучевую терапию. Под влиянием рентгенотерапии изменяется мягкотканный компонент опухоли. Опухоль фиброзируется, рубцуется, сосудистые просветы и полости спадаются, а костный компонент опухоли, т.е. та костная губка, в ячейках которой располагается опухолевая ткань, видимых изменений не претерпевает. Некоторое время лучевая терапия оставалась единственно доступным методом лечения гемангиом позвоночника. По данным литературы, лучевая терапия приводит к прекращению прогрессирования заболевания у 88% пациентов. Однако в настоящее время лучевая терапия как метод лечения гемангиом позвоночника используется редко из-за значительной лучевой нагрузки (средняя доза – 30 гр), высокой частоты развития лучевого поражения нервных структур (радиационные плекситы, миелиты, радикулиты), низкой эффективности при тотальном поражении тела позвонка.

Алкоголизация гемангиом была предложена в 1994 г. J. Heiss и соавт. Для склерозирования гемангиомы использовали 96% спирт. В раннем послеоперационном периоде, по данным МРТ, размеры опухоли уменьшались, т.е. спирт вызывал деваскуляризацию опухоли вследствие деструкции эндотелия и тромбоза сосудов. В отдаленном периоде по данным этих же авторов у нескольких из них через 1 и 4 мес после операции на фоне незначительных физических нагрузок развились компрессионные переломы тел позвонков, что потребовало проведения корпорэктомии, корпородеза и установки стабилизирующих систем. Другие авторы также рассматривает данную методику как недостаточно безопасную, описывая случи развития: синдрома Броуна – Секара, паравертебрального абсцесса (после введения этилового спирта). Ввиду небезопасности метода алкоголизация гемангиом широкого распространения не получила.

Метод искусственного тромбирования был впервые применен T. Newton и J. Adams в 1968 г. Для окклюзии сосудов использовали фрагменты гемостатической губки – эмболы размером 0,5 мм. В 1971 г. Ф. Сербиненко был разработан разделяющийся баллон. В настоящее время для этих целей применяют поливинилацетатные эмболы различных размеров, embosphere – желатиновые микросферы с гидрофильной мембраной, pulsar – рентгенконтрастные частицы с гидрофильной мембраной, покрытые титановым порошком, эмболизирующую композицию «Эмболин».

Принципиально различают 2 способа эмболизации:

•селективную, при которой эмболизирующий состав подводится непосредственно к опухоли

•эмболизацию поливиниловыми эмболами по току крови

Методика трансвазальной эмболизации технически довольно сложна и не всегда дает удовлетворительные результаты. Вводимые в сосуды тромбирующие вещества довольно быстро разрушаются ферментами крови. В некоторых случаях невозможно ввести тромбирующие агенты в сосуды новообразования, вследствие чего приходится облитерировать основные питающие сосуды. После такого вмешательства сохраняются мелкие сосуды, впоследствии способные гипертрофироваться и превращаться в питающие сосуды, что приводит к высокой частоте послеоперационной реканализации.

В 80-х годах XX века французским нейрохирургом Р. Gaibert и нейрорадиологом Н. Deramond был разработан метод чрескожной пункционной вертебропластики – в тело позвонка через троакар под флюороскопическим или КТ-контролем вводится смесь из костного цемента на основе полиметилметакрилата и контрастирующего материала (сульфат бария, титан). Реакция полимеризации цемента, приводящая к его отвердеванию, сопровождается выделением тепла и повышением температуры внутри тела позвонка. При этом наблюдается антибластный эффект, повышается биомеханическая прочность тела позвонка, что предупреждает возникновение патологических переломов.

Предоперационная подготовка больных к вертебропластике не отличается от общепринятой.

При вертебропластике при гемангиомах позвоночника используют цементы высокой вязкости – Osteopal фирмы «Cook» и Simplex фирмы «Stryker».

При тотальных поражениях тела позвонка вначале вводят более густую фракцию цемента для эмболизации дренирующих сосудов, а затем, через другой троакар, – цемент обычной консистенции для заполнения полости гемангиомы. Общий объем вводимого цемента колеблется от 4 мл в грудном отделе до 6-7 мл – в поясничном. Больного активизируют в первые 5 ч после операции. Регресс болевой симптоматики в 75-80% случаев наступает в первые часы.

Осложнения при пункционной вертебропластике встречаются в 1-10% случаев.

Условно среди них выделяют связанные:

• с техническими погрешностями

• с применением костного цемента (транзиторные усиление болевого синдрома и повышение температуры тела, гипотензия во время введения костного цемента).

Профилактика осложнений имеет несколько направлений:

• строгое соблюдение технологии проведения операции, использование современных средств введения костного цемента и визуального контроля;

• совершенствование цементной техники: приготовление цемента в условиях вакуума, применение для смешивания компонентов цемента центрифуги;

• разработка новых видов костного цемента на основе гидроаксилапатита.

Источник