Межпозвоночные связки в позвоночнике

Связки позвоночника – очень важная дублирующая система, соединяющая отдельные сегменты позвоночника. Они, наряду с соединениями костей и мышцами, контролируют движения позвоночника и при необходимости ограничивают их. Наиболее важными являются желтые, межостистые и надостистые связки, формирующие задний связочный аппарат. Они создают цепь усиленных фиброзных тяжей, соединяющих костные структуры заднего комплекса позвоночника и укрепляющих капсульные связки. Вся система приходит в действие, когда мы пытаемся что-то поднять.

Желтая связка – это толстая короткая связка, покрывающая переднюю часть дугоотростчатых суставов каждого сегмента. Ее гладкая поверхность выстилает заднюю часть спинномозгового канала, внутри которого находятся нежные нервные ткани.

В здоровой желтой связке гораздо больше мышечной ткани (80% эластина), чем фиброзной (20% коллагена), то есть это весьма «мускулистая» связка. Спереди дугоотростчатые суставы покрыты желтой связкой, а сзади – многораздельной мышцей. Эти «мышцы» обеспечивают движение сегмента вперед и контролируют его. Они также защищают от растяжения дугоотростчатые суставы – именно те структуры позвоночника, которые чаще всего выходят из строя. Связки, как часовые, стоят спереди и сзади, решая, насколько можно дать суставам раздвинуться, чтобы спина согнулась.

Обе эти связки одинаково важны для сгибания: через суставы они сдавливают пространство между позвонками сзади, сжимая диск. Это подготавливает диск к напряжению и таким образом предотвращает нежелательное виляние сегмента при движении позвоночника. Это очень важная функция. В главе 4 я расскажу вам, какие здесь бывают сбои. Если спина начинает сгибаться еще до того, как многораздельная мышца выработала достаточную сдерживающую силу, – так бывает, если мы наклоняемся с расслабленными мышцами живота и прямой (не округленной) спиной, – позвонок может выскочить из сустава.

Функции межостистой и надостистой связок не столь существенны. Их роль – создавать прочное связочное крепление вдоль заднего комплекса позвоночника, когда нижняя его часть согнута. Именно поэтому важно уметь правильно поднимать тяжести. Межостистая связка находится между остистыми отростками позвонков, а ее волокна расположены так, что не дают позвонкам разойтись. Надостистая связка проходит по верхушкам остистых отростков и не позволяет им выворачиваться наружу. Между позвонками от L5 до S1 надостистой связки нет, возможно, потому, что ее функции выполняет мощная подвздошно-поясничная связка.

Подвздошно-поясничная связка обеспечивает крепление для основания позвоночника. Это широкая и довольно толстая фиброзная лента в форме звезды, проходящая от внутренней части каждой половины таза вверх к самым нижним позвонкам, прикрепляясь к двум огромным поперечным отросткам, которые изгибаются навстречу ей, как бивни слона.

Стоит отметить, что поперечные отростки позвонка L5 имеют пирамидальную форму с широким основанием; к ним крепятся два мощных тяжа подвздошно-поясничной связки, усиливая таким образом соединение основания позвоночника с крестцом. Хотя это очень удобно для крепления связки, такое основание немного перекрывает диаметр межпозвоночных отверстий – двух небольших прорезей под поперечными отростками каждого сегмента, через которые проходят нервные корешки. Если вспомнить, что корешки позвонка L5 – самые толстые, то легко понять, почему они так подвержены воспалительным и патологическим процессам, поражающим передний либо задний комплекс позвоночника (а иногда и оба) на пояснично-крестцовом уровне.

Длинный позвоночный столб, состоящий из тел позвонков, напоминающих катушки для ниток, спереди и сзади усилен двумя похожими на ремни связками – передней и задней продольными связками. Передняя продольная связка – самая мощная в нашей спине; соединяя передние поверхности тел позвонков, она не дает позвоночнику слишком сильно прогибаться. Она также не позволяет нижнему отделу позвоночника чрезмерно изгибаться вперед в лордозе, когда мы поднимаем тяжести.

Задняя продольная связка проходит по задним отделам тел позвонков, соединяя задние поверхности межпозвоночных дисков благодаря перекрестному переплетению волокон, усиливающему их задние стенки. Нужно заметить, что она может быть поражена в случае грыжи межпозвоночною диска. Эта связка, в отличие от остальных, хорошо иннервирована и чрезвычайно чувствительна к растягиванию выдавливающимся веществом межпозвоночного диска.

Источник

Межпозвоночные диски – хрящевые образования, соединяющие между собой тела позвонков и составляющие вместе с ними позвоночный столб. Они имеют сложно организованную структуру, потому и нарушение в них гомеостаза (саморегуляции системы) неизбежно приводит к дегенеративно-дистрофическим и патологическим изменениям как в связочно-хрящевых, так и в костных тканях.

Межпозвонковые диски, как и все суставные соединения, играют весомую роль в функционировании опорно-двигательного аппарата человека, но на сегодняшний день они все еще остаются малоизученными.

Но даже имеющихся скудных медицинских сведений достаточно, чтобы сделать вывод, что их двигательные способности и возможности во многом зависят от химических свойств матрикса хрящевых тканей, генетической предрасположенности и характера внутриклеточных обменных (метаболических) процессов. И потому поддержание в организме нормального обмена веществ предотвращает многие значимые патологии позвоночного комплекса и всего скелета.

Анатомия

Позвоночник или позвоночный столб человека – это ось, опора или основа всего скелета (совокупность всех костей организма человека, составляющих пассивную часть его опорно-двигательного аппарата). Позвоночник содержит 33-34 костных позвонка, которые соединены между собой суставными соединениями, хрящами (межпозвоночными дисками) и связками.

Основные функции позвоночного столба:

- опора скелета;

- поддержание равновесия в вертикальном положении;

- совершение движений туловищем и головой;

- перемещение тела в пространстве;

- защита спинного мозга.

Каждый позвонок состоит из основной части (тела) и дуги позвонка. Дуга в свою очередь состоит из остистых, поперечных и суставных отростков. Тело и дужка позвонка образуют отверстие, в котором размещается спинной мозг, а все вместе взятые отверстия позвоночного столба составляют позвоночный канал. Верхняя часть дуги позвонка ограничивает спинной мозг, а отростки служат для сочленения позвонков между собой и прикрепления к ним мышц и связок.

Между телами позвонков позвоночника человека расположены хрящевые прослойки, называемые межпозвонковыми дисками. Именно они обеспечивают подвижность и гибкость позвоночного столба, его устойчивость к вертикальным нагрузкам, а также выполняют роль амортизаторов, смягчающих удары и сотрясения позвонков при физической деятельности (беге, прыжках, ходьбе и пр.).

Строение и особенности межпозвонковых дисков

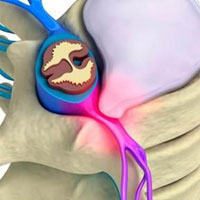

Межпозвоночные диски – это фиброзно-хрящевые образования, соединяющие два смежных позвонка.

Они состоят из:

- студенистой гелеобразной массы в центре диска (пульпозное ядро);

- плотной волокнистой кольцевидной оболочки, опоясывающей ядро (фиброзное кольцо);

- соединительнотканных пластинок (слой белого волокнистого хряща), расположенных сверху и снизу диска, выстилающих тело позвонков (замыкательные пластины).

По химическому составу пульпозное ядро состоит из протеогликанов (сложных белков), длинных цепей гиалуроновой кислоты с гидрофильными боковыми ответвлениями.

Высота межпозвонковых дисков разнится в зависимости от того, в каком отделе позвоночника он находится и какую нагрузку ему приходится выдерживать. Самые тонкие диски расположены в шейном отделе, а самые высокие (примерно 11 мм) – в поясничном. При этом задняя часть фиброзного кольца (находящаяся ближе к спине) обычно немного толще передней.

Межпозвоночные диски не несут в себе кровеносных сосудов, и их питание происходит диффузным образом через замыкательные пластины. Это значит, что хрящи получают необходимую им воду и питательные вещества из близлежащих мягких тканей и прилегающего к ним костного мозга, расположенного в теле позвонка.

Метаболические процессы в межпозвонковых дисках протекают очень медленно. Именно дегидратация дисков и дефицит минеральных веществ становятся стартовыми причинами развития остеохондрозного заболевания позвоночника, а в дальнейшем – протрузии и грыжи диска.

Естественное «старение» организма (дегенеративные биохимические процессы) начинается в возрасте около 30 лет. Оно проявляется в увеличении соотношения кератина сульфата к хондроэтину сульфату, снижении синтеза и концентрации протеогликанов и деполимеризации мукополисахаридов, что приводит к обезвоживанию хряща. Кроме того, интенсивность и скорость обменных процессов в дисках напрямую зависит от их формы и прилагаемой к ним нагрузки.

В результате поступление в межпозвоночный диск кислорода и питательных веществ ухудшается, а продукты обмена и распада, наоборот, откладываются. Пульпозное ядро постепенно накапливает коллаген, который замещается фиброзно-хрящевой тканью (становится более плотным) и как бы срастается с фиброзным кольцом.

Этот процесс обычно начинается с задней части диска, затем распространяется на всю его поверхность. Диск теряет упругость и эластичность, перестает выполнять свои амортизационные функции. Затем на фиброзном кольце начинают образовываться трещины, в сторону которых перемещается уплотненное пульпозное ядро.

Метаболические процессы в дисках

Питание межпозвоночных хрящей в основном происходит через замыкательные пластины из кровеносных сосудов, расположенных в костных тканях позвонков. Наибольшее количество капилляров локализировано в центральной части диска. Их число существенно уменьшается по направлению к внешнему краю (к фиброзному кольцу).

Вещества, доставляемые к диску:

- кислород, глюкоза, вода и прочие необходимые для питания соединения;

- аминокислоты, сульфаты и микроэлементы, которые требуются для синтеза компонентов хрящевого матрикса.

Внеклеточный матрикс – это основа соединительных тканей организма, обеспечивающая механическую поддержку клеток и участвующая в транспорте химических веществ. Основными компонентами матрикса являются: коллаген, гиалуроновая кислота, протеогликаны и пр. Матрикс костных тканей в большом количестве содержит и минеральные вещества.

Питательные вещества, попадая в диск, сначала проходят через слой плотного внеклеточного матрикса и только затем достигают пульпозного ядра. У взрослого человека ядро диска расположено примерно на расстоянии 7-8 мм от ближайших кровеносных сосудов. Продукты распада из межпозвоночного диска выводятся в обратном порядке и с той же скоростью.

Таким образом, транспортные качества хрящевой ткани во многом определяются состоянием матрикса, а также дисперсностью, растворенностью и концентрацией питательной жидкости.

Нарушения и патологии метаболических процессов в межпозвонковых дисках условно можно разделить на уровни:

- хронические заболевания, непосредственно влияющие на кровообращение во всем организме и кровоснабжение позвоночника в частности (например, атеросклероз);

- болезни, влияющие на проницаемость капилляров, снабжающих межпозвоночные хрящи питательными веществами (например, серповидноклеточная анемия, кессонная болезнь, заболевание Гоше и пр.);

- патологии, связанные с нарушением переноса питательных веществ к пульпозному ядру и обратно (например, гормональные или ферментативные ингибиторные процессы).

Однако, несмотря на уровни и причины нарушения обменных процессов в итоге они неизменно приводят к дистрофическим и анатомо-функциональным изменениям в организме, к сбоям в обеспечении суточного жизненного цикла позвоночного комплекса, который в идеале должен состоять из чередующихся периодов нагрузок и расслабления (релаксации).

Последствия нарушения метаболизма

Остеохондроз является одним из наиболее часто диагностируемых заболеваний опорно-двигательного аппарата, возникающим на фоне дегенеративно-дистрофических изменений и обменных нарушений в организме. Дальнейшее прогрессирование патологий приводит к серьезным осложнениям:

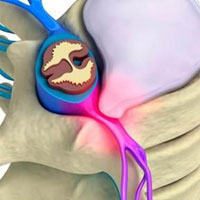

- Возникновению протрузий и грыж межпозвоночных дисков, при которых пульпозное ядро выпячивается за анатомически допустимые пределы или выходит наружу через перфорированное фиброзное кольцо.

- Образованию секвестра (отделение части диска), который быстро отмирает и вызывает некротические процессы в спинномозговом канале.

- Развитию артритов и артрозов всех хрящевых соединений в организме.

- Продавливанию костной ткани тела позвонка хрящевыми замыкательными пластинами, что увеличивает риск образования компрессионных переломов позвонков (грыжа шморля);

- Смещению позвонков патологического сегмента вперед или назад относительно оси позвоночного столба (спондилолистез), что в свою очередь может спровоцировать стойкое сужение позвоночного канала и сдавливание спинного мозга (стеноз).

- Снижение высоты диска чревато смыканием остистых отростков, их срастанием, образованием псевдосуставов и анкилоза.

- Возникновению искривлений осанки (сколиоза, чрезмерного лордоза или кифоза позвоночника).

- В пожилом возрасте к формированию остеопороза костных тканей и увеличению риска патологических переломов (например, перелом шейки бедра увеличивает вероятность преждевременного летального исхода в несколько раз).

- Хроническая компрессия нервных корешков вызывает неврологические нарушения, выражающиеся в выпадении чувствительности иннервируемого участка, замедлении рефлекторных реакций, развитии парезов и параличей конечностей, дисфункции внутренних органов.

- Разрастание краевых частей костных тканей позвонков, образование остеофитов и кальцификация связок дают толчок к развитию спондилеза, который характеризуется ограничением подвижности позвоночного столба и сужением спинномозгового канала.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Источник

Позвоночник ось нашего организма, состоящая из множества сегментов и отделов. Для того чтобы система имела подвижность и пластичность существуют другая система, соединяющая отдельные сегменты позвоночника. Она в совокупности с мышцами контролирует движения позвоночника, охраняя от чрезмерной мобильности. Наиболее важными являются межостистые, надостистые и желтые связки. ПО сути – это цепь усиленных фиброзных тяжей. Они соединяют костные структуры заднего комплекса позвоночника и укрепляют капсульные связки.

Толстая короткая «Желтая» связка покрывает переднюю часть дугоотростчатых суставов каждого сегмента. Она выстилает заднюю часть спинномозгового канала, охраняющий спинной мозг.

В здоровой желтой связке гораздо больше эластина, чем коллагена. Это значит, что это очень сильная связка.

Спереди дугоотростчатые суставы покрыты желтой связкой, а сзади -мышцами, которые обеспечивают движение сегмента вперед и контролируют его. Они также защищают от растяжения дугоотростчатые суставы, а связки охраняют от переразгибания. Также они участвуют в процессе сгибания – подготавливают диск к напряжению, сдавливая пространство между позвонками сзади, сжимая диск, и таким образом предотвращая нежелательное влияние сегмента при движении позвоночника. Если спина начинает сгибаться еще до того, как мышца выработала достаточную сдерживающую силу – позвонок может выскочить из сустава.

Функции межостистой и надостистой связок – создавать прочное связочное крепление вдоль заднего комплекса позвоночника, когда нижняя его часть согнута. Межостистая связка находится между остистыми отростками позвонков, а ее волокна расположены так, что не дают позвонкам разойтись. Надостистая связка проходит по верхушкам остистых отростков и не позволяет им выворачиваться наружу.

Подвздошно-поясничная связка – широкая толстая фиброзная лента в форме звезды, проходящая от внутренней части каждой половины таза вверх к самым нижним позвонкам, прикрепляясь к двум огромным поперечным отросткам обеспечивает крепление для основания позвоночника.

Эта связка крепится к поперечным отросткам позвонка L5, усиливая таким образом соединение основания позвоночника

Позвоночный столб, состоящий из тел позвонков спереди и сзади усилен двумя похожими на ремни связками – передней и задней продольными связками. Передняя продольная связка – самая мощная в нашей спине; соединяя передние поверхности тел позвонков, она не дает позвоночнику слишком сильно прогибаться и не позволяет нижнему отделу позвоночника чрезмерно изгибаться вперед в лордозе.

Задняя продольная связка в отличие от остальных, хорошо иннервирована и чрезвычайно чувствительна к растягиванию выдавливающимся веществом межпозвоночного диска. Она проходит по задним отделам тел позвонков, соединяя задние поверхности межпозвоночных дисков благодаря перекрестному переплетению волокон, усиливающему их задние стенки.

Весь связочный аппарат позвоночника крайне важен, так как позволяет нам без труда перемещать не только собственное тело в пространстве, но и переносить тяжести, прямо ходить, сидеть, заниматься спортом без неудобств.

Источник

Каждый сегмент позвоночника имеет большое значение для нормальной работы всего позвоночного столба и спинного мозга, поскольку стабильность каждого сегмента зависит от других позвонков и дисков и, только так, позвоночник может функционировать полноценно. С течением времени, позвоночник подвергается постоянному напряжению, травмам или другим воздействиям, подвергается различных заболеваниям, таким как дегенерация дисков, позвонков, артриту и т.д. Эти состояния могут вызвать появление болевых проявлений, нарушение функций.

Болезней позвоночника достаточно много, но чаще всего встречается ряд заболеваний, которые имеют клиническое значение.

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Это заболевание является разновидностью артрита, при котором происходит хроническое воспаление суставов позвоночника, крестцово-подвздошных суставов. Первоначально, воспаление возникает в крестцово-подвздошных суставах, затем переходит в позвоночник, приводя к скованности и ограничению подвижности. При длительном воспалении суставов позвоночника (спондилите), образуются депозиты кальция в связках вокруг межпозвоночных дисков, что приводит к ослаблению дисков и снижению их амортизационной и опорной функций. По мере накопления депозитов кальция в связках происходит значительно снижение, как объема движений, так и гибкости в позвоночнике. Болезнь может прогрессировать до сращения позвонков, что называется анкилозом. В результате анкилоза позвоночник теряет мобильность, позвонки становятся хрупкими, увеличивается риск перелома позвонков. Кроме повреждения позвоночника болезнь Бехтерева приводит к нарушениям в работе других органов, так как заболевание это системное.

Протрузия диска

Протрузии дисков не являются редкостью и довольно часто визуализируются при МРТ исследовании или КТ исследовании. Но само наличие протрузии не является клинически особо значимой находкой, особенно если обнаруживается у пациентов пожилого возраста, так как чаще наличие протрузии свидетельствуют о дегенеративных инволюционных изменениях в позвоночнике. Клиническое значение протрузия имеет только в том случае, если есть болевые проявления.

Остеохондроз

В течение времени позвоночник подвергается ежедневным нагрузкам и незначительным травмам, что в конечном итоге приводит к износу межпозвонковых дисков и их дегенерации. Фиброзное кольцо межпозвонкового диска при нагрузках подвергается повреждению, возникают микроразрывы фиброзной ткани, и потом зона повреждения замещается рубцовой ткани, эластические свойства которой значительно хуже, чем у фиброзной ткани. Такие изменения в фиброзном кольце приводят к снижению амортизационных функций диска и большему риску повторных разрывов диска. По мере рубцевания фиброзного кольца происходит также постепенное усыхание студенистой части диска (ядра), что приводит в свою очередь к снижению высоты диска. По мере снижения высоты диска и амортизационных функций позвонки начинают больше воздействовать друг на друга при нагрузках, что ведет к образованию костных разрастаний (остеофитов). Нарушение целостности фиброзного кольца ведет к образованию грыж дисков. Грыжи дисков и остеофиты могут оказывать компрессионное воздействие на корешки или стенозу, что приводит к появлению неврологической симптоматики.

Синдром фасеточных суставов

Фасеточные суставы соединяют позвонки друг с другом и позволяют обеспечить стабильность и подвижность позвонков. Как и любые другие суставы в организме, фасеточные суставы подвержены дегенеративным изменениям в хрящевой ткани. При артрите фасеточных суставов происходит как нарушение нормальных функций движения в позвоночнике, так и развивается клиническая картина (боли в спине, ограничение подвижности).

Фораминальной стеноз

Фораминальный стеноз это сужение позвоночного отверстия, через которое проходит корешок спинного мозга на выходе из позвоночника. Как правило, фораминальный стеноз возникает на фоне дегенеративных изменений позвоночника. Грыжи дисков, протрузии, отек мягких тканей и избыточные костные разрастания (остеофиты) могут приводить к развитию фораминального стеноза и компрессии корешков

Стеноз позвоночного канала

Стеноз это сужение пространства в позвоночнике, где проходит спинной мозг и корешки спинного мозга. Пространство спинального канала, как правило, изначально не очень большое, особенно в шейном и грудном отделах позвоночника, а при различных патологических изменениях в позвоночнике становится критически маленьким. Это могут быть как дегенеративные изменения в позвоночнике, так и травмы. Значительное сужение (стеноз) спинномозгового канала приводит к компрессионному воздействию на спинной мозг, что будет проявляться болями, слабостью в конечностях, нарушениями чувствительности, в тяжелых случаях нарушения функции мочевого пузыря и кишечника. У многих людей пожилого возраста имеется стеноз спинномозгового канала, в той или иной степени. В отличие от грыжи диска, при которой происходит компрессия одного – двух нервов и возникает картина радикулопатии, при стенозе происходит компрессионное воздействие одновременно на много нервов и такое состояние называется миелопатией. При стенозе возможно консервативное лечение, если симптоматика умеренная. Если есть выраженная неврологическая симптоматика, то тогда обычно рекомендуется оперативное лечение, цель которого провести декомпрессию спинного мозга.

Грыжа межпозвоночного диска

Грыжи межпозвоночных дисков происходит разрыв фиброзного кольца, которое окружает межпозвоночный диск. Этот разрыв вызывает высвобождение центральной части диска, содержащей вещество, которое называется желатинозным студенистым ядром. При давлении позвонков сверху и снизу студенистое ядро выходит наружу, оказывает давление на ближайшие нервные структуры и вызывает сильную боль и повреждение нерва. Грыжи дисков, чаще всего, возникают в поясничном отделе позвоночника и иногда называются экструзией диска.

Радикулопатия

Термин радикулит (радикулопатия) широко распространен, означает компрессию корешка. Радикулит может быть как в поясничном, так и в шейном или гораздо реже в грудном отделах позвоночника. Компрессия корешка возникает при избыточном давлении на нервный корешок. Избыточное давление может быть как со стороны костных тканей, так и мягких тканей (мышцы, хрящи, связки). Это давление нарушает функцию нерва, вызывая боль, покалывание, онемение или слабость.

Остеопороз заболевание, при котором происходит ослабление костной ткани, в том числе и позвонков, что увеличивает риск перелома позвонков, даже при незначительных нагрузках. Компрессионные переломы позвоночника являются наиболее распространенным типом переломов, обусловленных остеопорозом, также возможны при остеопорозе переломы бедра и запястья. Эти переломы позвонков могут изменить форму и прочность позвоночника, особенно у пожилых женщин, у которых на фоне таких переломов нередко возникает деформация позвоночника. Позвоночник приобретает избыточный наклон в грудном отделе (кифоз) и выпиранию плеч вперед. При выраженном остеопорозе даже простые движения, такие как наклон вперед, могут привести к перелому позвонков.

Пояснично-крестцовый радикулит

Пояснично-крестцовый радикулит (ишиас) связан с компрессией или повреждением седалищного нерва. Этот нерв проходит от нижней части спинного мозга, вниз по задней части ноги, к стопе. Повреждение или давление на седалищный нерв может вызвать характерные для пояснично-крестцового радикулита боли: острая или жгучая боль, которая исходит из нижней части спины в бедро и по пути следования седалищного нерва к стопе.

Спондилез

Спондилез это дегенеративное заболевание позвоночника, нередко приводящее к нарушению подвижности позвоночника, и обусловлено изменениями в костной ткани позвонков и развитием костным разрастаний (остеофитов).

Переломы позвоночника

Позвонки обладают большой прочностью и могут выдерживать большое давление, в то же время позвоночник не теряет гибкость. Но, как и другие кости в организме, они могут ломаться при экстремальном избыточном давлении, травме или заболевании. В таких случаях повреждения или переломы позвонков могут быть как незначительными, так и тяжелыми.

Компрессионные переломы

Как следует из названия, компрессионные переломы возникают от чрезмерных осевых нагрузок, что нарушает целостность тела позвонка. Остеопороз является одной из ведущих причин компрессионных переломов, так как происходит снижение способности позвонков выдерживать нагрузки. В таких случаях даже легкое падение или даже кашель могут привести к компрессионному перелому. Люди часто воспринимают боль в спине, как нормальный процесс старения, и подчас компрессионные переломы остаются незамеченными. Повторные компрессионные переломы могут приводить к уменьшению высоты позвоночника. Другой распространенной причиной компрессионного перелома является травма, такая как падение.

Часто, компрессионные переломы позвоночника в конечном итоге консолидируются самостоятельно (без лечения). Для снятия боли могут быть назначены препараты НПВС (например, аспирин)..При выраженных переломах возможно применение хирургических методов (вертебропластика и кифопластика).

Взрывные переломы

Взрывные переломы, как правило, возникают при тяжелой травме (например, при ДТП или падении с высоты). Взрывные переломы значительно более опасны, чем компрессионные переломы, так как передняя и средняя часть тела позвонка разбиты на несколько фрагментов, и это, скорее всего, может привести к травме спинного мозга. Кроме того, в связи с тем, что тело позвонка теряет свою целостность, позвоночник становится нестабильным. В некоторых случаях при взрывных переломах, если нет воздействия на спинной мозг, можно провести консервативное лечение. Если же есть свободные фрагменты или повреждение нервных структур, то необходимо оперативное лечение.

Переломы сгибания – разгибания

Такие переломы иногда называют переломами Chance, возникают при резком сгибании- разгибании. Чаще всего, такой вид травмы возникает при автомобильных авариях, у людей, пристегнутых ремнем безопасности, и возникает не только перелом позвонков, но и связок, дисков, а иногда и внутренних органов. Такие переломы, как правило, нестабильны и требуют оперативного лечения. Такой тип переломов встречается в 5-10 % случаев переломов позвоночника.

Перелом позвонка с дислокацией. Такие переломы возникают при воздействии большой силы, и происходит не только нарушение целостности тела позвонка, но и его смещение (за счет разрыва связок, дисков). Такие переломы часто требуют оперативного вмешательства.

Переломы также делятся на стабильные и нестабильные. Компрессионные переломы, как правило, считаются стабильными и не требуют хирургического вмешательства. Напротив,нестабильные переломы (например,взрывные или переломы Chance), как правило, требуют хирургического лечения нередко экстренного вмешательства.

Спондилолистез

Спондилолистез – это состояние, когда один позвонок скользит вперед (сублюксация) по отношению к другому. Дегенеративный спондилолистез поясничных позвонков часто является причиной приобретенной стеноза позвоночного канала в поясничном отделе позвоночника, особенно на уровне L4 и L5 и может проявляться клинически нейрогенной перемежающееся хромотой.

Спондилолиз

Это нарушение целостности дужки позвонка. Это нарушение может быть как врожденным, так и приобретенным в течение жизни. Спондилолиз может приводить к сползанию позвонка (листеза), особенно если спондилолиз двухсторонний.Приобретенный спондилолиз,как правило, возникает после стрессовых нагрузок и встречается у людей при интенсивной физической нагрузке например у спортсменов (особенно штангистов, футболистов, гимнастов).При выраженном спондилолизе лечение, как правило,оперативное.

Миелопатия

При компрессии спинного мозга грыжей диска или при стенозе спинального канала появляется характерная неврологическая симптоматика повреждения спинного мозга (миелопатия). Симптоматика миелопатии вариабельна и характеризуется двигательными нарушениями в конечностях, нарушением чувствительности, иногда нарушением функции органов малого таза. При серьезном повреждении спинного мозга может быть отсутствие рефлексов.

Синдром конского хвоста

Фактически спинной мозг заканчивается на уровне L2 и разветвляется на пучок нервов, который напоминает по всей форме «конский хвост». Синдром конского хвоста проявляется определенной группой симптомов (нарушение мочеиспускания, дефекации, онемение внутренней поверхности бедер, перианальной области, слабость в нижних конечностях). Как правило, при таком синдроме показана экстренная хирургическая операция.

Деформации позвоночника

Деформация позвоночного столба означает любое значительное отклонение от нормальных изгибов позвоночника. Наиболее распространенными являются

- Сколиоз

- Гиперкифоз

- Гиперлордоз

Существуют различные причины патологического искривления позвоночника. Некоторые дети рождаются с врожденным сколиозом или врожденные гиперкифозом.

Иногда нервные и мышечные заболевания, травмы или другие заболевания вызывают деформации позвоночника (например, церебральный паралич).

Чаще всего (до 80-85%) сколиоз встречается “идиопатический ” (без очевидной причины). Идиопатический сколиоз развивается постепенно, но может быстро прогрессировать в период роста в подростковом возрасте.

Сколиоз

Термин сколиоз был впервые использован для описания этой деформации позвоночника Гиппократом в 400 году до нашей эры. Это прогрессирующее заболевание, причина которого неизвестна (идиопатический) в 80% случаев, хотя и существуют доказательства определенной роли генетического фактора и питания. У женщин в 10 раз выше риск развития сколиоза, чем у мужчин. Сколиоз часто сопровождается скручиванием позвоночника, что приводит к деформации реберных дуг и грудной клетки. Сколиоз обычно начинает проявляться в подростковом возрасте. Консервативное лечение достаточно эффективно при 1-2 степени сколиоза. При выраженной деформации (3-4 степени) и при прогрессирующем сколиозе в подростковом возрасте рекомендуется оперативное лечение (чем раньше проводится оперативное лечение, тем отдаленные результаты гораздо лучше).

Гиперкифоз

Небольшой кифоз является естественной кривизной грудного отдела позвоночника, в то время как гиперкифоз представляет собой избыточный наклон позвоночника в грудном отделе вперед (сутулость). Гиперкифоз распространен у пожилых людей и это, как правило, связано с наличием остеопороза и перенесенных компрессионных переломов позвонков. Причинами гиперкифоза могут быть также травмы, заболевания эндокринной системы и другие заболевания. В подростковом возрасте может встречаться такой гиперкифоз, как болезнь Шейермана Мау, для которой характера клиновидная деформация трех и более позвонков в грудном отделе позвоночника. Как правило, при болезни Шейермана Мау консервативное лечение достаточно эффективно, но при угле отклонения от оси более 60градусов рекомендуется оперативное лечение.

Гиперлордоз

Лордоз это естественный изгиб в поясничном отделе позвоночника вовнутрь, а гиперлордоз является патологическим увеличенным изгибом в поясничном отделе позвоночника. Гиперлордоз обычно сопровождается ненормальным наклоном таза вперед и часто сопровождается избыточным выпиранием ягодиц. Симптомы могут включать боль и онемение, если есть компрессия нервных структур. Как правило, гиперлордоз обусловлен слабостью мышц спины, гиперэкстензией, например, у беременных женщин, у мужчин с чрезмерным висцеральным жиром. Гиперлордоз также связан с половым созреванием.

Лечение гиперлордоза обычно не требуется, если нет воздействия на нервные структуры.

Опухоли позвоночника

Опухоли позвоночника встречаются достаточно редко. Опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. Первичные злокачественные опухоли спинного мозга встречаются очень редко. Злокачественные опухоли спинного обычно имеют метастатический характер и имеют первичный очаг в других органах и тканях.

С клинической и анатомической точки зрения опухоли могут быть классифицированы как опухоли эпидуральные, интрадуральные экстрамедуллярные и интрамедуллярные.

Метастатические опухоли позвоночника является наиболее распространенными для костных метастазов.

Наиболее распространенными солидными опухолями, вторично поражающими позвоночник являются: рак груди, простаты и почечная карцинома, на которые приходится почти 80% метастазов в позвоночник. На опухоли неизвестного первичного генеза приходится около 5% -10% случаев. Метастазы новообразований кроветворной системы составляют около 4% -10%.

Источник