Менингиома шейного отдела позвоночника что это

Спинальная менингиома – это неоплазия позвоночного канала, берущая своё начало в спинномозговых оболочках. Клинически проявляется прогрессирующим корешковым синдромом с переходом в симптоматику половинного и полного поражения поперечника спинного мозга на уровне расположения опухоли. Диагностируется спинальная менингиома по данным неврологического статуса, МРТ позвоночника, гистологического анализа интраоперационно полученного материала. Лечение нейрохирургическое: рекомендовано радикальное удаление, по показаниям возможна стереотаксическая операция. При злокачественном характере менингиома требует дополнительной пред- и/или постоперационной лучевой терапии.

Общие сведения

Спинальная менингиома встречается намного реже аналогичных новообразований головного мозга и занимает 1,2% общего числа менингиом. В структуре первичных опухолей спинного мозга на долю менингиом приходится 15-30%. В большинстве случаев спинальная менингиома является интрадуральной экстрамедуллярной опухолью. По данным клинических наблюдений, специалистами в сфере неврологии и нейрохирургии описаны отдельные экстрадуральные, экстраинтрадуральные менингиомы. В 99% случаев менингиома спинальной локализации представляет собой доброкачественное новообразование. Наиболее частая локализация опухоли (70% случаев) – грудной отдел позвоночника, типично вентролатеральное расположение неоплазии по отношению к длиннику спинного мозга. Больше половины случаев заболевания приходится на пациентов старше 60-летнего возраста. Женщины заболевают в 6-10 раз чаще мужчин.

Спинальная менингиома

Причины

Этиофакторы возникновения неоплазии полностью не изучены. Информация о них носит предположительный характер. Наиболее вероятным является мультифакторный механизм развития заболевания. Известные этиологические предпосылки можно разделить на 3 основные группы:

- Экзогенные. Предполагают вредоносное воздействие различных неблагоприятных факторов внешней среды: ионизирующего излучения, потребляемых с пищей нитратов, канцерогенов, содержащихся в пищевых продуктах, вдыхаемом воздухе. Указанные влияния обуславливают «поломки» в генетическом аппарате клетки, приводящие к изменению её свойств.

- Эндогенные. Определённую роль играет снижение противоопухолевой защиты организма, что частично объясняет преимущественно пожилой возраст больных. Дисфункция противоопухолевого механизма, в норме уничтожающего мутировавшие клетки, обуславливает размножение атипичных клеточных элементов мозговой оболочки.

- Наследственные. Повышенный риск возникновения менингиом у пациентов, страдающих нейрофиброматозом, свидетельствует о генетической детерминированности патологии. Локализацию генетического дефекта предполагают в 22-й хромосоме.

Патогенез

Воздействие выше указанных этиофакторов приводит к изменению основных свойств отдельных клеток мягкой мозговой оболочки спинного мозга. Не уничтоженные противоопухолевой защитой изменённые (атипичные) клетки начинают усиленно делиться, формируясь в неоплазию. Опухолевые клетки имеют более низкую дифференцировку, чем нормальные. В подавляющем большинстве случаев менингиома носит доброкачественный характер. Редко она состоит из крайне низкодифференцированных клеточных структур, обуславливающих злокачественные свойства опухоли.

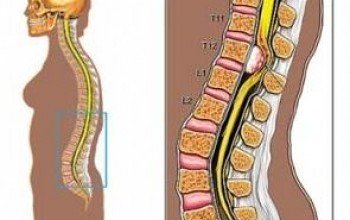

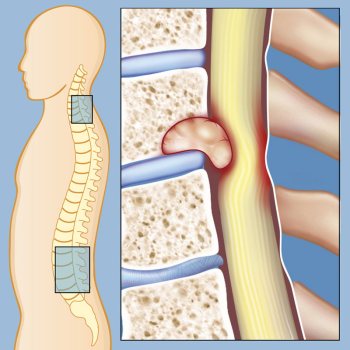

Морфологически спинальная менингиома представляет собой плотный узел, чаще имеет капсулу. Типичен экстрамедуллярный экспансивный рост новообразования, раздвигающий прилежащие ткани. Первичная клиническая симптоматика обусловлена сдавлением спинномозговых корешков. Спинной мозг поражается вследствие ишемии при компрессии опухолью питающих его сосудов и в результате непосредственного сдавления растущей неоплазией. Компрессия проводящих путей обуславливает появление неврологического дефицита ниже уровня локализации опухоли.

Классификация

По локализации спинальная менингиома бывает шейная, грудная, пояснично-крестцовая. Выделяют неоплазии с экспансивным ростом и с мультицентрическим развитием из нескольких опухолевых очагов. По гистологической структуре менингиома классифицируется на фибробластическую, менинготелиоматозную, псаммоматозную, смешанную, светлоклеточную, папиллярную, хориоидную, рабдоидную. В клинической практике наибольшее распространение получила классификация, учитывающая характер роста, степень злокачественности и прогноз. В соответствии с указанными критериями выделяют 3 основных варианта спинальных менингиом:

- I тип. Медленно растущие доброкачественные неоплазии. Дают наименьшее число рецидивов после нейрохирургического удаления. Имеют наиболее благоприятный прогноз. К данной группе относится 94,5% менингиом спинального расположения.

- II тип. Атипичные опухоли, отличающиеся быстрым ростом, большой вероятностью рецидива. В связи с характером роста получили название «агрессивные». Прогностически менее благоприятны, чем неоплазии предыдущей группы. Наблюдаются в 4,7% клинических случаев.

- III тип. Злокачественные менингиомы с агрессивным инвазивным ростом, рецидивированием. Способны образовывать метастазы. Имеют неблагоприятный прогноз, составляют 1%.

Симптомы спинальной менингиомы

Характерно длительное субклиническое течение, обусловленное малыми размерами и медленным увеличением неоплазии. Клинически заболевание дебютирует симптоматикой классического корешкового синдрома. Сперва появляются симптомы раздражения спинномозгового корешка (интенсивная иррадиирующая боль, парестезии). В последующем интенсивность болевого синдрома падает, появляется и нарастает неврологический дефицит (снижение чувствительности, мышечная слабость, гипорефлексия), связанный с выпадением функции сдавленного опухолью корешка. Указанные клинические проявления локализуются в зоне иннервации поражённого корешка.

Спинальная неоплазия грудного отдела способна давать симптоматику, имитирующую поражение соматических органов. При локализации опухоли на уровне нижних грудных сегментов возникают боли в эпигастрии, напоминающие проявления гастрита, опоясывающие боли, характерные для острого панкреатита. При левостороннем расположении образования возникает кардиалгия, требующая дифференцировки от стенокардии. Корешковая стадия опухоли длится от нескольких месяцев до пяти лет.

По мере роста спинальная менингиома вызывает сдавление спинного мозга, манифестирующее синдромом Броун-Секара. Ниже уровня расположения неоплазии в гомолатеральной половине тела наблюдается центральный парез и выпадение глубокой чувствительности, в контрлатеральной – поверхностная гипестезия. Неврологический дефицит быстро нарастает, приобретает симметричный характер с симптомами полного поражения спинального поперечника. Ниже уровня поражения отмечается грубый центральный парез, выраженная тотальная гипестезия, трофические расстройства; нарушается произвольный контроль функции тазовых органов.

Осложнения

С течением времени компрессия спинного мозга приводит к дегенерации и гибели его нейронов, атрофии нервных волокон проводящих путей. Возникший неврологический дефицит приобретает необратимый характер, даже после удаления опухоли больной остаётся инвалидом. На уровне поражения возникают мышечные атрофии, ниже спастическое повышение мышечного тонуса приводит к развитию контрактур суставов. Трофические расстройства в денервированных тканях сопровождаются понижением защитной функции кожных покровов, что сопровождается их лёгким травмированием и затруднённой регенерацией. Указанные изменения благоприятствуют инфицированию с проникновением инфекционных агентов в кровоток, развитием сепсиса. Нарушения тазовых органов требуют постоянной катетеризации мочевого пузыря, что повышает риск инфицирования с возникновением уретрита, цистита, восходящего пиелонефрита. Наиболее опасным осложнением злокачественных менингиом является метастазирование.

Диагностика

Раннее диагностирование затруднительно, поскольку спинальная менингиома дебютирует симптомами радикулита, типичными для проявлений остеохондроза, а возраст большинства пациентов совпадает с периодом манифестации дегенеративных изменений в позвоночнике. Заподозрить новообразование возможно в случае молодого возраста больного, частого рецидивирования болевого синдрома, появления симптомов «выпадения» (неврологического дефицита), низкой эффективности стандартной терапии радикулита. Основными этапами диагностики выступают:

- Осмотр невролога. В неврологическом статусе в зависимости от стадии и локализации процесса определяются корешковые нарушения чувствительности, центральный моно-, геми-, пара- или тетрапарез, диссоциация Броун-Секара, тотальное выпадение чувствительности и т. п. Результаты осмотра невролога позволяют предположить уровень и распространённость поражения.

- Спинальная МРТ. Является основным методом диагностики неоплазии. МРТ позвоночника помогает определить размер, точное расположение, характер роста образования, степень спинальной компрессии. При наличии противопоказаний к магнитно-резонансным исследованиям проводится КТ-миелография.

- Гистологическое исследование. Осуществляется гистология операционного материала, в сомнительных случаях – интраоперационное исследование. Микроскопический и гистохимический анализ делает возможной точную морфологическую верификацию опухоли, позволяет установить окончательный диагноз.

Спинальная опухоль дифференцируется от радикулита, межпозвоночной грыжи, невриномы спинномозгового корешка, гематомы, миелита, сирингомиелии. При расположении в грудном отделе возникает необходимость в исключении гастродуоденита, острого живота, ишемической болезни сердца. В ходе МРТ менингиома требует дифференциации от прочих экстрамедуллярных спинальных опухолей: нейрофибромы, липомы, гемангиомы, хондромы.

Лечение спинальной менингиомы

Наиболее приемлемым способом лечения выступает радикальное удаление опухолевого образования. Выбор лечебной тактики осуществляется нейрохирургом в соответствии с локализацией, характером и распространённостью процесса, общесоматическим состоянием пациента. Выделяют 3 основные методики лечения:

- Открытая операция. Проводится радикальное удаление менингиомы с применением микрохирургической техники. Доступом к опухоли является ламинэктомия. Для предупреждения рецидива важное значение имеет полное удаление опухолевых тканей. С целью повышения радикальности операции предварительно выполняют эмболизацию питающих менингиому сосудов.

- Стереотаксическая хирургия. Менингиома подвергается дистанционному, точно направленному облучению ионизирующим (гамманож) или рентгеновским (кибернож) излучением. Стереотаксическое удаление – наиболее щадящая методика, не требующая разреза, минимизирующая воздействие на окружающие ткани. Ограничивает её применение высокий процент рецидивирования.

- Противоопухолевая терапия. Лучевая терапия назначается послеоперационно или паллиативно при невозможности полного удаления новообразования, злокачественном процессе. Дозиметрическое планирование проводится радиологом в индивидуальном порядке.

Прогноз и профилактика

Спинальная менингиома имеет преимущественно благоприятный прогноз. После радикального хирургического лечения опухолей I типа риск рецидивирования составляет 15%. Поздняя диагностика и лечение усугубляют неблагополучный прогноз, поскольку приводят к формированию необратимых изменений, инвалидизации пациента. Специфическая профилактика не разработана, общие предупредительные меры сводятся к ограничению неблагоприятных онкогенных воздействий. Вторичная профилактика направлена на ранее выявление рецидивов, включает регулярное наблюдение пациента нейрохирургом, проведение контрольных МРТ.

Источник

Менингиома спинного мозга представляет собой доброкачественное образование, произрастающее из клеток арахноидальной оболочки спинного мозга. По своему морфологическому строению опухоль напоминает плотный шаровидный узел с четко очерченными границами. Чаще всего узел, плотно сращенный с твердой мозговой оболочкой. Менингиома в большинстве случаев – это доброкачественное разрастание, не склонное к малигнизации. Долгое время она никак не беспокоит больного, пока не достигнет размеров, достаточных для сдавливания мозгового вещества, тем самым, вызывая очаговую неврологическую симптоматику.

Редкой формой заболевания являются злокачественные новообразования. Для них характерно интенсивное разрастание и высокая вероятность возникновения рецидива после проведения операции по резекции опухоли.

Причины развития заболевания

Прямые причины, вызывающие развитие недуга, до конца неизвестны. К условным группам риска относят:

Возрастную группу за 40.

Женский пол. Специалистами была установлена связь между половыми гормонами женщин (эстроген и прогестерон) и ростом опухолевых клеток – гормоны выступают в качестве стимулятора.

Лица, получившие облучение. По последним данным стало известно, что получение низких доз радиоактивного облучения способствует развитию недуга.

Больных с наследственной предрасположенностью, а также страдающих от генетических заболеваний.

Вредные привычки.

Совокупность негативного внешнего воздействия и изменений в генетическом аппарате клеток вызывает потерю ими способности к апоптозу (физиологическая гибель). Это приводит к их бесконтрольному делению и увеличению общей массы.

Клиническая картина

Спинная менингиома длительное время протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания появляются в тот момент, когда образование достигает размеров, достаточных до сжатия тканей или нервных корешков. Клиническая симптоматика определяется в зависимости от степени поражения мозговой ткани, объемов опухоли, места локализации. Состоит она из общеклинических симптомов, характерных для любых заболеваний и очаговых, которые определяются поражением определенного позвоночного сегмента.

Повышается давление ликвора в субарахноидальном пространстве, а также появляются характерные симптомы в тех участках тела, иннервирующие сегменты которых были поражены.

Различают следующие стадии течения менингиом:

Корешковая. Характерными для этой стадии являются боли в спине сдавливающего или опоясывающего характера. Длится она от нескольких месяцев до нескольких лет.

Стадия Броун-Секара – протекает незамеченной. Характерным является одновременное выпадение глубокой чувствительности на пораженной стороне, и болевого, температурного восприятия на противоположной.

Параплегическая. При поражении шейного отдела наблюдается тетрапарез, при поражении грудного отдела – нижний парапарез. Присутствует дисфункция органов малого таза, возникает риск развития уросепсиса. В результате вегетативных нарушений образуются пролежни.

Также наблюдается головная и спинная боль, нарушение двигательной координации, зрительной функции и изменение в поведении.

Методы диагностики

Дополнительные методы обследования позволяют неврологу точно установить диагноз заболевания, заподозренный еще в ходе первичного неврологического осмотра.

С целью диагностики используют:

- рентгенографию – при смещении под давлением опухоли костных структур этот метод является наиболее информативным;

- люмбальную пункцию;

- контрастную миелографию – метод опасный, а потому используется только в случае неэффективности остальных методов нейровизуализации;

- МРТ, КТ – информативные методы, позволяющие послойно визуализировать новообразование в позвоночном столбе.

Полноценное установление диагноза возможно только после гистологического обследования взятого биоптата.

Основные принципы лечения

Тактика ведения лечения определяется только лечащим врачом онкобольного в зависимости от его общего самочувствия, типа и локализации опухоли, а также характера неврологической симптоматики. Традиционно используют два метода лечения:

Консервативное. Назначают на первых стадиях заболевания, а также при невозможности проведения хирургического вмешательства. Терапия включает в себя курс специфических препаратов и строгий контроль за ростом новообразования. С этой целью в последнее время стала широко использоваться радиохирургия. Метод предрасполагает использование под разными углами точно направленных узких лучей радиоактивных изотопов. Это позволяет поддавать облучению только раковые клетки, при этом, не затрагивая здоровые ткани.

Радикальное. Используется при стремительном прогрессировании опухолевого образования.

При удалении опухоли важно ликвидировать и все ее волокна, поражающие окружающие ткани мозга.

Реабилитационный период

Реабилитация у каждого пациента протекает по-разному. В среднем она может длиться от нескольких недель до 6 месяцев – в зависимости от тяжести состоянии и резервных сил организма. Для полного и наиболее эффективного лечения необходимо назначить комплекс процедур, которые помогут запустить проводимость нервной и мышечной системы. В зависимости от состояния человека, ему может быть назначено:

- ЛФК;

- массаж;

- иглоукалывание;

- медикаментозная терапия.

Профилактических мер на сегодняшний день не было разработано. Врачи только призывают вести здоровый образ жизни. Пациентам рекомендуется убрать из своего рациона жирную пищу, копчености, мясные отвары, а также наваристые бульоны. Стоит воздержаться и от еды из раздела «фастфуд».

Источник

Экстрамедуллярная опухоль

Экстрамедуллярная опухоль – это опухоль с локализацией в анатомических образованиях, окружающих спинной мозг (корешки, сосуды, оболочки, эпидуральная оболочка. Экстрамедуллярные опухоли делятся на субдуральные (расположенные под твердой мозговой оболочкой) и эпидуральные (расположенные над этой оболочкой). Большинство экстрамедуллярных опухолей составляют менингиомы (арахноидэндотелиомы) и невриномы.

Экстрамедуллярная менингиома (арахноидэндотелиома)

Менингиомы – наиболее часто встречающиеся экстрамедуллярные опухоли спинного мозга (примерно 50%). Менингиомы, как правило, располагаются субдурально. Они относятся к опухолям оболочечно-сосудистого ряда, исходят из мозговых оболочек или их сосудов и чаще всего плотно фиксированы к твердой мозговой оболочке.

Экстрамедуллярная невринома

Невриномы занимают второе место среди экстрамедуллярных опухолей спинного мозга (примерно 40%). Невриномы, развивающиеся из шванновских элементов корешков спинного мозга, представляют собой опухоли плотной консистенции. Невриномы, как правило, имеют овальную форму и окружены тонкой блестящей капсулой. В ткани неврином часто обнаруживаются регрессивные изменения с распадом и образованием кист различной величины.

Клинические проявления экстрамедуллярных опухолей

Любое поражение, которое приводит к сужению канала спинного мозга и воздействует на спинной мозг, сопровождается развитием неврологической симптоматики. Эти нарушения обусловливаются прямым сдавлением спинного мозга и его корешков, но также опосредуются через гемодинамические расстройства.

При экстрамедуллярных опухолях (как интрадуральных, так и эпидуральных) появляются симптомы сдавления спинного мозга и его корешков. Первыми симптомами обычно бывают локальная боль в спине и парестезии. Затем наступает потеря чувствительности ниже уровня болевых ощущений, нарушения функций тазовых органов.

Клиническая картина эксрамедуллярных опухолей складывается из трех синдромов:

- корешкового;

- синдрома половинного поражения спинного мозга;

- синдрома полного поперечного поражения спинного мозга.

Исключение составляет клиническая картина поражения конского хвоста спинного мозга (симптомы множественного поражения корешков спинного мозга с уровня L1).

Для экстрамедуллярных опухолей характерны раннее возникновение корешковых болей, объективно выявляемые расстройства чувствительности только в зоне пораженных корешков, снижение или исчезновение сухожильных, периостальных и кожных рефлексов, дуги которых проходят через пораженные корешки, локальные парезы с атрофией мышц соответственно поражению корешка.

По мере сдавления спинного мозга присоединяются проводниковые боли и парестезии с объективными расстройствами чувствительности. При расположении опухоли на боковой, переднебоковой и заднебоковой поверхностях спинного мозга в случае преимущественного сдавления его половины в определении стадии развития заболевания нередко удается выявить классическую форму или элементы синдрома Броун-Секара.

С течением времени проявляется симптоматика сдавления всего поперечника мозга и этот синдром сменяется парапарезом или параплегией. Снижение силы в конечностях и объективные расстройства чувствительности обычно вначале проявляются в дистальных отделах тела и затем поднимаются вверх до уровня пораженного сегмента спинного мозга.

Симптом ликворного толчка состоит в резком усилении болей по ходу корешков, раздражаемых опухолью. Это усиление наступает при сдавлении шейных вен в связи с распространением повышения ликворного давления на “смещающуюся” при этом экстрамедуллярную субдуральную опухоль. При экстрамедуллярных опухолях, особенно в случае их расположения на задней и боковой поверхностях мозга, нередко при перкуссии или надавливании на определенный остистый отросток возникают корешковые боли, а иногда и проводниковые парестезии.

Интрамедуллярная опухоль

Интрамедуллярная опухоль – это опухоль с локализацией в веществе спинного мозга. Частота интрамедуллярных опухолей составляет 10-18% от общего числа опухолей спинного мозга. Если по природе своей интрамедуллярные опухоли чаще доброкачественные и медленно растущие, то по характеру роста и расположению являются наименее благоприятными с точки зрения возможности их хирургического удаления. Интрамедуллярные опухоли спинного мозга представлены в основном глиомами (эпендимомами и астроцитомами). Реже обнаруживаются мультиформные спонгиобластомы, медуллобластомы и олигодендроглиомы.

Интрамедуллярная эпендимома

Эпендимомы возникают чаще всего из эпендимы центрального канала на уровне шейного и поясничного утолщений. Они могут развиваться также из конечной нити и располагаться между корешками конского хвоста. Эпендимомы являются наиболее часто встречающимися интрамедуллярными опухолями. В 50-60% наблюдений эпендимомы располагаются на уровне конуса спинного мозга и корешков конского хвоста. Затем следуют шейный и грудной отделы спинного мозга. В отличие от шейного и грудного уровней, где опухоль вызывает утолщение спинного мозга, на уровне конуса и корешков она приобретает все свойства экстрамедуллярной опухоли. Иногда эпендимомы в этой области могут полностью заполнять позвоночный канал, достигая 4-8 см по протяженности. Эпендимомы относятся к разряду доброкачественных медленно растущих опухолей. От других глиом спинного мозга они отличаются обильным кровоснабжением, что может приводить к развитию субарахноидальных и внутри опухоливых кровоизлияний. Более чем в 45% случаев эпендимомы содержат различной величины кисты.

Интрамедуллярная астроцитома

Астроцитомы характеризуются инфильтративным ростом, локализуются в сером веществе и отличаются большим распространением по длиннику мозга. Астроцитома является второй по частоте интрамедуллярной опухолью после эпендимомы у взрослых и составляет 24-30% всех интрамедуллярных новообразований. В этой возрастной группе пик встречаемости опухолей приходится на 3-е и 4-е десятилетие жизни. У детей, наоборот, астроцитома наблюдаются чаще эпендимомы, составляя до 4% всех первичных опухолей центральной нервной системы.

Диагностика интрамедуллярных опухолей

Радиологическая диагностика интрамедуллярных опухолей довольно широко развита, однако большинство методов, способных адекватно судить о наличии опухолевого поражения, являются трудоемкими и травматичными. Одним из наиболее чувствительных методов в определении изменения размеров спинного мозга является магнитно-резонансная томография (МРТ), поэтому при подозрении на наличие интрамедуллярной опухоли, рост которой, как правило, сопровождается утолщением спинного мозга, применение МРТ следует считать наиболее целесообразным.

Источник