Меланома метастазы в легкие и позвоночника

Меланомой называется злокачественное новообразование, которое развивается в результате неопластической трансформации меланоцитов. Локализация первичного опухолевого процесса может быть не только в коже, но и в слизистых оболочках пищеварительной системы, половых путей, сосудистой оболочке глаза и других тканях.

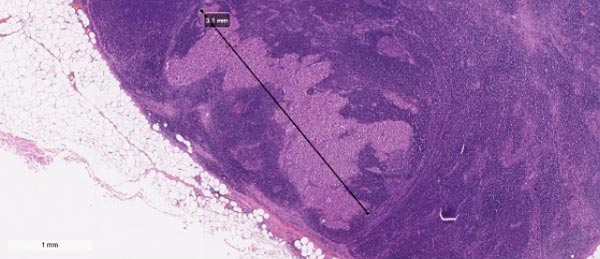

Метастаз меланомы в сторожевом лимфоузле 3,1 мм

При меланоме, также как при других видах злокачественных новообразований, высока вероятность метастатического поражения регионарных лимфатических узлов и других органов. Метастаз – это отдаленный очаг опухоли, который произошел из атипичных клеток первичного очага. Метастазирование при меланоме встречается часто, а в некоторых случаях рост метастазов обнаруживается раньше, чем его первоисточник.

Принцип и пути метастазирования

Процесс появления вторичных очагов новообразований очень сложный и до конца не изучен. Предполагается, что причиной метастазирования является нарушение взаимодействия между атипичными клетками первичной опухоли, межклеточным матриксом и нормальными клетками. Обнаружено несколько протеолитических ферментов, которые запускают деградацию внеклеточного матрикса и улучшают адгезию раковых клеток, что позволяет им перемещаться по организму и внедряться в любую ткань. В разрастании вторичных новообразований важную роль играет фактор роста эндотелия сосудов, который стимулирует формирование новых сосудов, которые в последующем питают опухоль. Распространение метастазов меланомы обычно происходит по лимфатическим и кровеносным сосудам. Чаще всего вторичные очаги появляются в лимфоузлах, коже и подкожной клетчатке, костях, печени, легких, головном мозге.

Метастазы меланомы в головном мозге

Первыми признаками поражения головного мозга являются неврологические нарушения, которые могут быть представлены разными симптомокомплексами:

- Очаговые и общемозговые симптомы, для которых типично постепенное начало и длительное течение на протяжении нескольких недель.

- Симптомы, которые имитируют инсульт. Они развиваются в результате кровоизлияния в ткани метастаза или при закупорке кровеносного сосуда метастатическим эмболом.

- Симптомы, которые имитируют воспаление головного мозга и поражение сосудов.

В практике чаще всего наблюдается сочетание общемозговых и очаговых симптомов. Пациенты жалуются на головные боли, тошноту и рвоту, головокружение, нарушение двигательных и когнитивных функций, судороги, изменение зрения. В тяжёлых случаях развивается высокое внутричерепное давление, из-за которого может произойти сдавление мозга и вклинивание его в большое затылочное отверстие, что часто приводит к смерти пациента.

Наибольшую информативность в диагностике метастазов в головном мозге имеет магнитно-резонансная томография с контрастированием, которая позволяет визуализировать структуры мозга и обнаружить пораженные зоны. Во всех случаях рекомендуется проводить электроэнцефалограмму для выявления судорожной активности. Дополнительно назначается осмотр офтальмолога для диагностики изменений глазного дна.

Метастазы меланомы в коже

Очаги вторичных опухолей в коже и подкожной клетчатке встречаются в среднем в 15% случаев. Развитие кожных метастазов зависит, в первую очередь, от размеров первичной опухоли, ее локализации, возраста пациента и других особенностей. Пути распространения метастазов меланомы в кожу могут быть как лимфогенными, так и гематогенными.

Различают несколько форм вторичных очагов опухоли: сателлитная, тромбоэмболическая, узловая, рожеподобная. Для меланомы характерны единичные и множественные метастазы, которые располагаются как вблизи первичного очага, так вдали от него. Окраска, размеры, форма и консистенция могут быть разнообразными. Ввиду таких разнообразных клинических проявлений часто требуется дифференциальная диагностика.

Метастазы меланомы в легких, почках, костях, печени

Атипичные клетки из первичной опухоли попадают в легкие гематогенным путем. Для меланом типично наличие крупных единичных метастатических узлов в легких, при которых клинические симптомы выражены слабо и обычно имеют неспецифический характер. В запущенных случаях может развиваться эмболия легочных артерий, что проявляется сильной одышкой и болью в груди.

Метастатическое поражение почек также редко имеет яркую клиническую картину. Чаще функция почек остается в норме или имеются незначительные отклонения. Вторичный очаг обычно обнаруживается при плановом обследовании больного по поводу меланомы. Первичными симптомами вовлечения почек могут являться микро- и макрогематурия. На поздних стадиях появляются боли в боку и животе, гипертензия, повышение уровня кальция в крови.

Кроме того, при меланоме часто встречаются отдаленные новообразования в костях, симптомами которых являются боли, патологические переломы и гиперкальцемия. Для диагностики метастазов в костях используется сцинтиграфия, рентген, компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Метастазы в печени особенно часто (до 90% случаев) обнаруживаются при меланоме хориоидеи. На начальных этапах симптоматика отсутствует, но по мере роста метастаза появляются признаки сдавления желчевыводящих путей. Пациенты жалуются на боль в правом подреберье, желтуху, отсутствие аппетита, чувство распирания. При поверхностном расположении прощупывается объемное образование в области печени. В постановке диагноза помогает УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Диагностика и лечение метастазов меланомы

Ученые относят меланому к одной из самых злокачественных и агрессивных опухолей, т.к. она имеет свойство быстро распространяться по организму. Поэтому при ее обнаружении сразу же проводятся дополнительные исследования для выявления метастазов. На амбулаторном этапе назначаются:

- Компьютерная томография органов грудной клетки.

- Компьютерная томография брюшной полости и органов малого таза с контрастированием.

- Сцинтиграфия костей.

- УЗИ регионарных лимфоузлов и внутренних органов.

- МРТ головного мозга.

- Определение белка S-100, высокий уровень которого характерен для диссеминированных опухолевых процессов.

Своевременное обнаружение метастазов на раннем этапе диагностики может улучшить прогноз по течению заболевания и определяет тактику лечения.

Метастатическую меланому лечат комбинированным способом. Обычно прибегают к хирургическому удалению первичного новообразования и регионарных лимфатических узлов с последующим назначением консервативного лечения. Лучевая терапия используется при вторичном поражении головного мозга.

Удаление меланомы кожи 0 стадии может выполняться в амбулаторных условиях. При I стадии заболевания производится органосохраняющая операция или широкое иссечение первичного очага с удалением лимфоузлов. На II и III стадиях удаляется первичная опухоль и лимфоузлы, назначается лекарственная терапия. При IV стадии с отдаленными метастазами в любом органе, лечение носит индивидуальный характер и зависит от состояния больного. Используется лучевая, иммунотерапия, хирургические вмешательства. Для удаления солитарных очагов в печени могут применяться альтернативные методы хирургии, например, радиочастотная абляция.

Реабилитация после лечения и прогноз

Восстановлению организма после лечения злокачественной опухоли способствует полноценное питание, отказ от вредных привычек, использование поливитаминных препаратов, антиоксидантов и др. Всем пациентам рекомендуется избегать чрезмерной инсоляции и регулярно проводить самообследование.

В целях своевременного выявления рецидива болезни всем больным назначается диспансерное наблюдение:

- В первый год обследование проводится каждые три месяца.

- Во второй год – один раз в 6 месяцев.

- С третьего года – один раз в течение 3 лет.

Необходимо проходить не только физический осмотр с пальпацией регионарных лимфатических узлов, но и рентген грудной клетки ежегодно, УЗИ брюшной полости и лимфоузлов, компьютерную томографию согласно назначенному врачом графику.

Прогноз течения заболевания напрямую зависит от быстроты обнаружения патологического процесса и начала лечения. Согласно данным статистики от первичной опухоли умирают около 10% пациентов, остальные 90% погибают вследствие развития отдаленных метастазов. Если при I стадии меланомы пятилетняя выживаемость составляет около 85%, то при IV – всего лишь 5%. По данным некоторых авторов продолжительность жизни больных с метастатической меланомой не превышает 11 месяцев. Плохим прогностическим признаком является появление вторичных очагов в коже, что характерно для поздней стадии меланомы и обычно сочетается с наличием других метастазов.

Источник

Миелома позвоночника – это не совсем верный термин. Есть такое заболевание, которое называется миеломная болезнь. Она развивается в результате злокачественного перерождения предшественников лимфоцитов. В результате образуется клон злокачественных клеток, который постепенно распространяется по всему организму, поражая костный мозг и внутренние органы.

Поражение позвоночника при миеломе может быть представлено двумя вариантами:

- Единичный очаг остеодеструкции. В этом случае речь идет о солитарной плазмоцитоме.

- Множественные очаги остеодеструкции. Картина соответствует множественной миеломе.

Ряд авторов считает солитарную плазмоцитому ранней стадией развития множественной миеломы, поскольку у большинства больных она со временем диссеминирует по всему организму даже на фоне, казалось бы, радикального излечения.

Поражение костей при миеломе – это неизбежный процесс, который на поздних стадиях заболевания сопровождает каждого больного. При этом отмечаются следующие признаки:

- Остеолизис — расплавление костной ткани.

- Остеопороз — снижение плотности костной ткани.

- На фоне остеолизиса и остеопороза неизбежно возникают патологические переломы — нарушение целостности кости без воздействия выраженного травмирующего фактора.

- Гиперкальциемия — увеличение содержания ионов кальция в крови за счет его выхода из костной ткани.

Причины заболевания

Миелома развивается из-за злокачественного перерождения В-лимфоцитов, точнее их предшественников. Что вызывает эти мутации, не ясно, но есть некоторые закономерности, на фоне которых вероятность развития заболевания увеличивается по сравнению с общей популяцией людей. Эти закономерности называют факторами риска. Для миеломы это:

- Возраст старше 40 лет.

- Мужской пол.

- Негроидная раса.

- Наличие иммунодефицитных состояний, причем как врожденных, так и приобретенных: ВИЧ, лечение цитостатиками, необходимость приема иммуносупрессивной терапии при трансплантации органов и др.

- Наличие миеломы у близких родственников.

- Воздействие радиации, в том числе и лучевая терапия при лечении онкологии.

- Моноклональная гаммапатия.

Механизм прогрессирования заболевания

Механизмы прогрессирования солитарной плазмоцитомы во множественную миелому до конца не изучены ввиду редкости данной патологии. Тем не менее, есть основания полагать что трансформацию вызывает нестабильность генома, когда случайные генетические поломки приводят к тому, что нарушается процесс дифференцировки плазматических клеток, блокируется механизм апоптоза и они начинают бесконтрольно делится и размножаться.

Ранние признаки миеломы позвоночника

На ранних этапах поражения позвоночника симптомы могут отсутствовать, и заболевание обнаруживается случайно, при обследовании по другому поводу. Первым признаком являются боли. Сначала они не интенсивны и не постоянны. Чаще всего, локализуются в области поясницы и грудного отдела. Симптоматика имеет неспецифический характер, поэтому больным часто выставляют неверный диагноз, типа остеохондроза, радикулитов или невралгии.

По мере прогрессирования заболевания, усиливается разрушение костной ткани, что приводит к нарастанию симптоматики. Боли в позвоночнике становятся постоянными, усиливаются от малейшего движения. В некоторых случаях миелома манифестирует с внезапной острой боли, которая возникает из-за патологических переломов. В ряде случаев последние осложняются компрессионным сдавлением спинного мозга и его корешков.

В целом интенсивность болей находится в прямой зависимости от опухолевой массы. Чем больше злокачественных клеток, тем сильнее деструкция костной ткани, соответственно более ярче выражены симптомы.

Неврологические симптомы

При очаговой миеломе неврологическая симптоматика в основном развивается на фоне сдавления опухолевой массой нервных корешков и спинного мозга. При этом будут наблюдаться парезы и параличи, в зависимости от уровня поражения. Второй причиной развития неврологических симптомов являются патологические переломы позвонков.

При трансформации во множественную миелому, неврологические осложнения обнаруживаются у 10-40% больных. Они связаны как с неопластическим действием опухоли на нервные ткани, так и с побочным влиянием химиотерапии, применяющейся для специфического лечения. При этом может поражаться как центральная, так и периферическая нервная система:

- Вегетативная дисфункция — головокружение, быстрая утомляемость, тошнота, тахикардия, нарушения сна и др.

- Пирамидальная недостаточность — нарушается деятельность мышц, снижается их двигательная активность и тонус, постепенно это приводит к атрофическим изменениям. Могут быть клонические судороги.

- Мозжечковая недостаточность — нарушение координации движения, выраженное в виде непроизвольных мышечных сокращений (хорея, миоклонии), нарушение мимики, речи и интеллекта, тремор головы и конечностей.

Миеломаляция

Под действием опухолевых клеток, в ткани кости возникают очаги деструкции. Во-первых, это связано с непосредственным замещением костной ткани опухолью. Во-вторых, злокачественные клетки выделяют вещества, которые подавляют деятельность остеобластов (клеток, отвечающих за репарацию костного вещества) и активируют действия остеокластов, которые наоборот, приводят к разрушению кости за счет растворения ее минеральной составляющей.

Диагностика

Для постановки диагноза необходимо проведение комплексного обследования, включающего ряд инструментальных исследований.

Анализ крови и мочи

В общем анализе крови часто обнаруживается нормохромная, реже – макроцитарная анемия. Характерным признаком является увеличение СОЭ, у некоторых пациентов оно может превышать 100 мм/час. При обширном поражении костного мозга выявляется нейтропения и тромбоцитопения.

В общем анализе мочи обнаруживается нарастающая протеинурия, которая связана с прогрессированием нефропатии. При специальных исследованиях обнаруживается специфический белок — М-белок, М-градиент, белок Бенс-Джонса.

Миелограмма

В миелограмме (изучение образца костного мозга под микроскопом) обнаруживается увеличение содержания плазматических клеток. Диагноз миелома выставляется, если количество плазмоцитов превышает 10%.

Рентгенография и МРТ

Рентгенологические методы диагностики не являются специфичными, но они позволяют определить стадию и степень распространения миеломы. При солитарной плазмоцитоме будет обнаруживается единичный очаг остеолизиса. При множественной миеломе на снимках будет обнаруживаться остеопения и множественные очаги остеолизиса. Характерной картиной является обнаружение на снимках большого количества «штампованных» очагов деструкции, которые выглядят как зоны рентгенологического просветления. Для диагностики используется рентген позвоночника в 2-х проекциях, при малой информативности назначается компьютерная томография. ПЭТ-КТ позволит обнаружить микроочаги опухолевого поражения, которые не визуализируются другими методами исследования. Для оценки повреждения спинного мозга и спинномозговых корешков при патологических переломах позвоночников может назначаться МРТ.

Лечение

Лучевая терапия

Большинство больных с миеломой позвоночника проходят лечение с помощью лучевой терапии в суммарной дозе 40 Гр, поскольку миеломные клетки очень чувствительны к ионизирующему излучению. При размере опухоли более 5 см, дозу могут увеличить до 50Гр. Поле облучения должно включать минимум по одному непораженному позвонку сверху и снизу от места локализации опухоли. Признаками эффективности лечения является склероз и реминерализация очага поражения.

При лечении множественной миеломы с поражением позвоночника, облучение применяется в рамках паллиативной терапии для облегчения болевого синдрома и замедления остеолизиса.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано пациентам с функциональной нестабильностью позвоночника и при наличии неврологической симптоматики. В ряде случаев, при наличии показаний, пациенту предлагают провести операцию превентивно, не дожидаясь патологических переломов. В рамках лечения применяются различные виды вертебропластики.

Химиотерапия

Применение химиотерапии для пациентов с солитарной плазмоцитомой остается спорным моментом. А вот для пациентов с множественной миеломой с поражением позвоночника, это ключевой метод лечения. Большие успехи были достигнуты при включении в протоколы талидомида, леналидомида и бортезомиба:

- Бортезомиб — ингибитор протеасом – ферментов, которые играют важную роль в поддержании гомеостаза клетки, ее росте и размножении. Подавление действия протеасом блокирует селективный протеолиз, что влияет на многие внутриклеточные процессы, в том числе на передачу сигналов. Все вместе это приводит к гибели клетки. Помимо этого, экспериментально было подтверждено, что бортезомиб усиливает активность остеобластов и подавляет функции остеокластов у больных с миеломой.

- Талидомид — препарат, оказывающий иммуномодулирующее, антиангиогенное и цитотоксическое действие. Предпосылкой к применению данного препарата послужили данные о том, что у больных с миеломой в костном мозге обнаруживается усиление ангиогенеза, что способствует пролиферации и рассеиванию злокачественных клеток. При дальнейших испытаниях было выявлено, что помимо антиангиогенного действия, препарат вызывает клеточный апоптоз. В настоящее время талидомид применяется у больных, лечение которым еще не назначалось, при рецидивах после предыдущих курсов химиотерапии, а также у больных, резистентных к другим видами препаратов. Может применяться как в качестве монотерапии, так и в схемах полихимиотерапии.

- Леналидомид. С точки зрения структуры, аналогичен талидомиду, но оказывает более выраженное биологическое действие. Наибольшую эффективность показал при терапии гемопоэтических опухолей, особенно при наличии мутаций 5 хромосомы.

Пациенты с костными миеломами, в том числе с миеломой позвоночника являются сложной категорией больных, сложно поддающихся терапии. Поэтому им по возможности назначаются 4-5 компонентные схемы химиотерапии, например, VDCR или VD-PACE, которые имеют в своем составе бортезомиб.

Дает ли миелома позвоночника метастазы?

К сожалению, все имеющиеся на сегодняшний день методы терапии солитарной плазмоцитомы не гарантируют полного излечения. Могут развиваться рецидивы, которые локализуются как вне пределов первичной опухоли, так и на месте бывшего очага. Реже поражаются регионарные лимфатические узлы.

Также очаговая миелома (плазмоцитома) может трансформироваться в миеломную болезнь. У половины больных, трансформация обнаруживается в течении 5 лет после лечения плазмоцитомы, и у 72% – в течение 10 лет. Среднее время до прогрессирования составляет 2 года, но могут быть существенные различия. Ключевым моментом является возраст больного – чем он старше, тем выше риск трансформации.

Прогноз выживаемости

При хороших результатах лечения первичной опухоли и отсутствии трансформации в множественную миелому, прогнозы относительно неплохие. Общая пятилетняя выживаемость таких больных составляет 74%, 10-летняя 34-54%. Главным фактором, влияющим на выживаемость, является возраст больного. Для пациентов младше 60 лет, прогноз более благоприятный.

Осложнения

Основными осложнениями миеломы позвоночника являются компрессионные переломы со сдавлением спинного мозга и спинномозговых корешков. При этом развиваются выраженные боли, парезы и параличи. Для устранения таких осложнений применяются реконструктивные хирургические вмешательства.

Ремиссия

О достижении ремиссии свидетельствует склероз и реминерализация опухолевого очага. Все пациенты, прошедшие лечение по поводу очаговой плазмоцитомы, должны находиться под пожизненным медицинским наблюдением, поскольку всегда сохраняется вероятность прогрессирования заболевания во множественную миелому.

Источник