Мануальная терапия позвоночника опасность

«Должен заметить, что как таковая коррекция позвоночника с помощью ручного воздействия была известна с давних времён. Почти у каждого народа имелись свои мастера врачебного дела, которые пытались помочь людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Зачастую войска в военных походах сопровождали костоправы или непосредственно лекари, которые владели в числе других врачебных навыков опытом вправления суставов и лечения переломов костей.

Методы коррекции позвоночника в прошлом в основном формировались на практике, с помощью проб и ошибок. Поэтому их по праву можно назвать «делом случая». Кроме того, надо учитывать, что в процессе познания о фактическом результате лечения опорно-двигательного аппарата приходилось говорить лишь при исправлении явных патологий, к примеру, наличия вывиха плечевого сустава, челюсти, костей рук или ног.

Однако, как таковая ручная коррекция при скрытых заболеваниях того же позвоночника осуществлялась практически «вслепую» и была ориентирована на временное устранение боли, без учёта и понимания истинных причин, вызвавших данное заболевание. Это естественно, так как даже на сегодняшний день, учёным, изучающим на молекулярном уровне развитие процессов в клетках и тканях позвоночника, известно уже многое, но далеко ещё не всё. Что тогда говорить о том времени, когда у лекарей были примитивные знания даже в области анатомии? Поэтому опыт древних врачей, занимающихся ручной коррекцией позвоночника, строился в основном на наблюдениях: помогло ― хорошо, не помогло ― пробовали по-другому. Зачастую одни и те же методы применялись к больным с одинаковыми симптомами и местом локализации боли. Однако, как говорилось в статье «Что может скрываться за болями в спине?», причина происхождений болей может быть абсолютно разная. Если её не установить, то вместо лечения вполне можно оказать больному поистине «медвежью услугу». Вот так в разных странах путём проб, с учётом опыта и ошибок со временем были выделены различные способы ручной коррекции позвоночника, которые временно устраняли болевые синдромы, позволяя пациенту какое-то время сохранять трудоспособность.

Начиная с ΧΙΧ столетия в США стали один за другим открываться различные школы, где обучали по сути старым методам лечения позвоночника с помощью ручного воздействия, однако с попыткой осветить значение данных манипуляций в свете новомодной на то время научной трактовки…

Надо отметить, что школы в основном строились на бизнес-основе, где наряду с изучением анатомии преподавали курсы «деловой практики», то есть обучали как можно выгодно «продать» свои «навыки». Курс обучения обычно длился две недели. На курсы набирали любителей нетрадиционной медицины, которые были способны оплатить данное обучение. Естественно, ни о каком врачебном профессионализме там не было речи. Возросшее количество выпускников данных школ и их деятельность способствовали снижению авторитета и гонораров представителей официальной медицины. Поэтому, изначально оба направления [прим. «длиннорычаговая» и «короткорычаговая» школы мануальной терапии] находились в весьма сложных отношениях с официальной медициной. Вместо научных дискуссий велись судебные и гражданские процессы.

В современном мире хотя и несколько изменилось отношение официальной медицины к мануальным методам лечения (лат. manus ― рука, греч. therapeia ― лечение), но всё-таки традиционные основы, заложенные ещё в те времена, сохранились до сих пор. Главной из них является избавление пациента от боли, к чему в основном сегодня апеллируют в свою защиту мануальные терапевты разных направлений…»

«Более того, хиропрактика, остеопатия, краниосакральная терапия, ПИР (постизометрическая релаксация) и другие, в том числе и некоторые народные методы и способы «лечения» позвоночника, по сути своей направлены на срыв адаптативных механизмов. При дегенеративно-дистрофических процессах в межпозвонковых дисках применение таких методов неизбежно ведёт к более быстрому прогрессированию данной патологии».

«В связи с этим хотелось бы задать соответствующие вопросы непосредственно пациенту. Вам действительно безразлично, знает ли врач, что он делает с вашим позвоночником? Знает ли врач, что будет с вашим здоровьем после его манипуляций через месяц, через год? Или вам действительно всё равно, что с вами будет потом и какую цену придётся платить за временное облегчение болей?

Ряд пациентов, из-за отсутствия своевременной информации, уже ответили на эти вопросы своим печальным опытом и подорванным здоровьем. Предлагаю вашему вниманию ознакомиться с некоторыми материалами из моего документального медицинского архива.

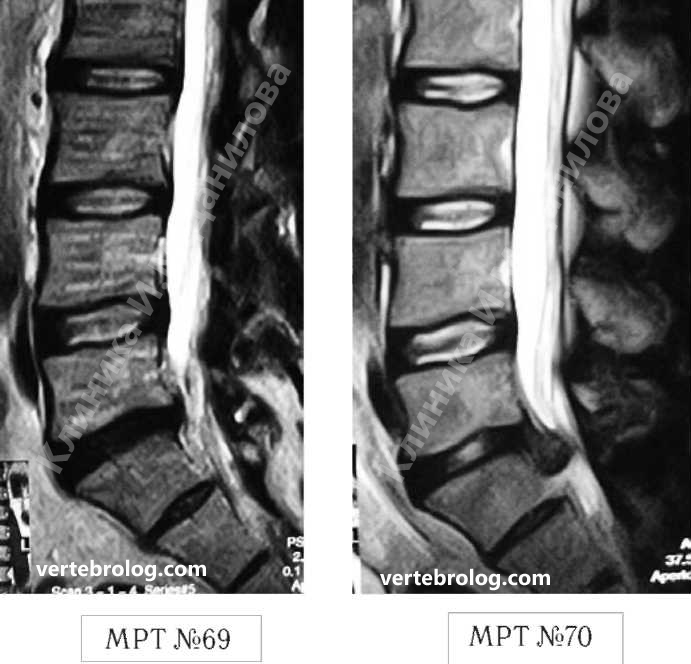

На МРТ №69 наблюдается сглаженность физиологического лордоза поясничного отдела позвоночника, протрузия в сегменте L5— S1 компенсированная спондилёзом, эпидурит на этом же уровне.

На МРТ №70 того же пациента, наблюдается состояние после четырёх сеансов мануальной терапии, в сегменте L5—S1 — секвестрированная грыжа межпозвонкового диска с каудальной миграцией секвестра, абсолютный стеноз спинномозгового канала, сглаженность физиологического лордоза, эпидурит.

Началась данная история с того, что вследствие развития протрузии и эпидурита у пациента появились боли в поясничном отделе позвоночника. По совету знакомых он обратился в центр мануальной терапии. Врач данного центра (мануальный терапевт), осмотрев его и выслушав жалобы, отправил на МРТ-обследование (№69). Исходя из результатов обследования, тот же врач назначил пациенту 12 сеансов мануальной терапии. Уже после четвёртого сеанса у больного появилась резкая боль в ноге и онемение. Сделали повторное МРТ (№70). Мануальный терапевт ознакомился с его результатом, направил данного пациента в нейрохирургию (но это уже другая история).

На первом МРТ №69 отчётливо было видно, помимо протрузии, наличие эпидурита. Следовательно, этот пациент нуждался в медикаментозной терапии под контролем невропатолога, к кому и следовало бы направить больного после МРТ-обследования. В данном случае категорически нельзя было лечить методами вытяжения или мануальной терапии. Ведь при применении данных методов результат можно было легко спрогнозировать! Опять-таки это показательный случай, когда «специалисты» посылают человека на МРТ, однако оценивают снимки непрофессионально. В противном случае они могли бы составить элементарный прогноз последствий своего «лечения». Кстати, большинство подобных «специалистов» оказывают лишь единовременную помощь и не отслеживают здоровье пациента на протяжении как ближайшего, так и отдалённого периодов времени (месяцев, лет) после своего лечения.

Что же касается этого случая, то не думаю, что данные специалисты сделали эти манипуляции умышленно, ради наживы на здоровье этого человека. Скорее всего — по незнанию азов вертебрологии и соответственно выбора метода лечения. Это и привело к тому, что теперь жизнь пациента значительно осложнилась, а здоровье после такой «помощи» несоизмеримо усугубилось. «Ne noceas, si juvare поп рotes» — «Не вреди, если не можешь помочь».

Следующий случай свидетельствует о том, как до сих пор живы некоторые изначальные традиции американской школы «народных мануальщиков XIX века».

Данный пациент, решив избавиться от болей в спине, обратился за помощью к «костоправу». Но, как оказалось впоследствии, от костоправа там было, как говорится, только одно название. Этот «специалист», американского образца XIX века, ощупав пациента, сказал, что выпал диск и что сейчас он его вправит. Положив пациента на пол (на живот), начал поочерёдно поднимать ноги, одновременно надавливая на поясницу, потом, положив на бок, провёл «скручивание». Таким образом, выполнив несколько манипуляций из «набора» обычной мануальной терапии, перешёл к «собственным разработкам». Он попросил пациента сесть на пол и вытянуть вперёд ноги, а поясницу прогнуть назад. Потом начал резкими, сильными толчками давить ему на плечи. Затем, попросив пациента подняться и, обхватив его руками под мышками, приподнял и сильно встряхнул. После данных манипуляций этот «специалист» по-деловому объявил, чтобы пациент пришёл на следующий день ещё для одного такого же сеанса.

После второго сеанса боли у пациента усилились. Он обратился в районную больницу. Участковый травматолог направил больного на МРТ. Но вопреки здравому смыслу пациент отправился с результатами обследования (МРТ №71) не к травматологу, а опять к тому же «костолому». Тот, внимательно посмотрев снимки, сказал, что ему «всё ясно», грыжа межпозвонкового диска «выпала вовнутрь, в живот» и что «обычно хватает одного-двух сеансов, но тут дело серьёзное и просто необходимо провести ещё один, а может и два сеанса». Пациент, по наивности своей, согласился. Всё повторилось как и в первые два раза, только этот «специалист» значительно усилил силу своего воздействия, когда посадил его на пол и начал толчками давить на плечи, очевидно, чтобы диск уж точно «вышел из живота и зашёл куда надо». Это называется: «сила есть, ума не надо». После нескольких таких толчков пациент почувствовал резкую боль («как разряд тока»), прошедшую от копчика до головы, ноги онемели. Через несколько дней у данного больного развились тазовые нарушения. Сделали повторное МРТ №72. Результат более чем удручающий: компрессионный перелом тела позвонка L2, секвестрированная грыжа межпозвонкового диска в сегменте L5-S1, абсолютный стеноз спинномозгового канала.

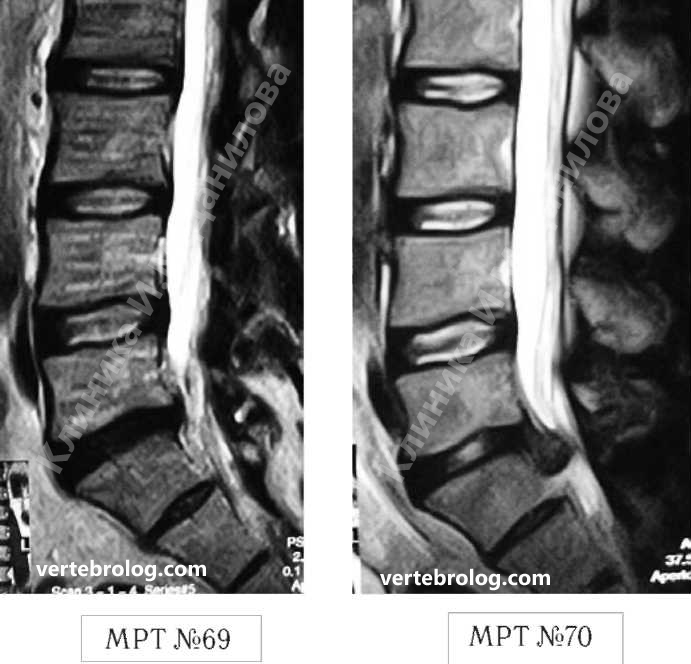

На МРТ №71 наблюдается сглаженность физиологического лордоза, грыжа межпозвонкового диска в сегменте L5—S1, спондилёз на том же уровне, множественные грыжи Шморля, стеноз.

На МРТ №72 наблюдается помимо всего выше перечисленного ещё и компрессионный перелом тела позвонка L2 и секвестрированная грыжа межпозвонкового диска в сегменте L5—S1, абсолютный стеноз спинномозгового канала.

На МРТ №73 – увеличенный фрагмент МРТ №71 на уровне сегмента L1-L2, на котором наблюдается травма замыкательной пластинки L2 позвонка, как следствие первых двух сеансов у этого «специалиста».

На МРТ №74 – увеличенный фрагмент МРТ №72 на уровне сегмента L1-L2, на котором наглядно видны последствия третьего сеанса «вправления диска», и как следствие – помпрессионный «пролом» тела позвонка L2 и его замыкательной (гиалиновой) пластинки и внутренний разрыв межпозвонкового диска.

Причина этой трагедии в элементарной безграмотности, причём не только того «аборигена-специалиста» образца XIX века, а и самого пациента. Ведь порой даже элементарные знания или хотя бы наличие здравого смысла одной из сторон способны уберечь человека от совершения роковой ошибки, повлекшей за собой тяжёлые последствия.

Так что если вы увидите многообещающую рекламу, в которой говориться, что специалисты занимаются безоперационным лечением грыж, то надо понимать, что лечением-то они занимаются, но вылечивают ли? Это вопрос. А для того чтобы убедиться в искренности намерений специалистов подобных медицинских центров, необходимо прежде всего ознакомится не только с отзывами о субъективных ощущениях их пациентов, но и с объективными результатами обследования, зафиксированными на МРТ-снимках, к примеру до и после лечения их пациентов с аналогичными заболеваниями, а также, по возможности, результатами отдаленных последствий такого лечения.

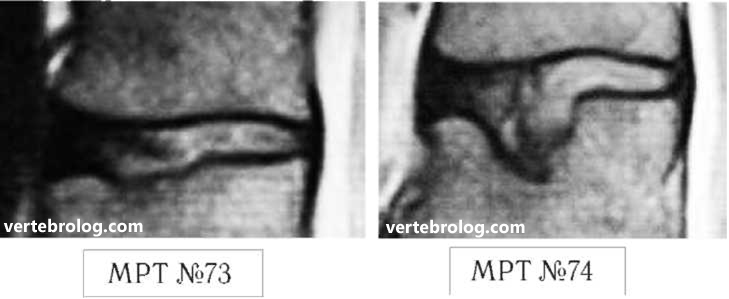

Типичными травмами в качестве последствий мануальных методов воздействия на позвоночник является гемартроз (от греч. haima — «кровь», arthron — «сустав») дугоотростчатых суставов, то есть кровоизлияние в полость дугоотростчатых суставов.

На МРТ №86 наблюдается кровоизлияние (тёмное пятно на МРТ) в полость левого дугоотростчатого сустава — как следствие после лечения у мануального терапевта, который пытался «вправить выпавший диск».

На МРТ №87 наблюдаются кровоизлияния в полости обеих дугоотростчатых суставов. Этот случай связан уже с другим пациентом, другим мануальным терапевтом, однако с тем же неутешительным результатом — снова кровоизлияние!

К сожалению, такие осложнения после мануальной терапии встречаются довольно часто. Их причина банальна — всего лишь попытка мануального терапевта устранить у пациента так называемую сублюксацию или «функциональный блок». Зачастую результат такого воздействия — кровоизлияние в полость травмированных дугоотростчатых суставов. Напомню, что внутренний слой суставной капсулы дугоотростчатых суставов имеет множество синовиальных ворсинок, богатых кровеносными сосудами. После травмы, когда кровь заполняет полость суставов, у пациента возникает боль, ограничение и болезненность движений вплоть до утраты способности пациента самостоятельно передвигаться.

Вроде бы уже XXI век, однако до сих пор происходят столь досадные инциденты, наносящие вред здоровью пациента. В чём причина? Не зря я упомянул, что теория «сублюксаций» школы хиропрактиков XIX века жива и до сих пор на ней пытаются построить теорию мануальной терапии. Но эти попытки безуспешны и будут таковыми в дальнейшем, поскольку это равносильно «построить дом на песке».

Так в чём конкретно заключается «корень зла»? Если вы прочтёте несколько разных руководств по мануальной терапии, то заметите, что практически во всех этих книгах делается акцент на том, что во время проведения манипуляции по устранению сублюксации обязательно должен быть хруст (щелчок), это якобы говорит о правильности проведённой манипуляции. Вот и крутят мануальные терапевты, пока не хрустнет».

Природу возникновение такого хруста мы рассмотрим подробнее в следующих публикациях. Основной же вывод об истинной причине возникновения такого хруста при манипуляциях мануального терапевта:

«…гидроудар с характерным звуком, образовавшийся после соответствующих манипуляций мануального терапевта и порождает микротравматизацию суставной капсулы с микронадрывами, участками перерастяжения, микротрещинами (в том числе с участками кровоизлияния, которые хорошо видны в лабораторных условиях под микроскопом на соответствующих образцах данной ткани). А при значительных кровоизлияниях это уже можно наблюдать при диагностическом обследовании (МРТ)».

«…Почему во время манипуляции мануального терапевта после хруста (в большинстве случаев) пациент испытывает необычайную лёгкость, почти эйфорию, после которой «проходит боль», «улучшается настроение» и так далее. Ответ простой: виновниками такого внезапно нахлынувшего состояния «облегчения боли» являются в основном эндорфины и энкефалины — биологически активные химические соединения с морфиноподобным действием, которые вырабатываются, в том числе при стрессах, и являются природными опиоидными пептидами, проще говоря «природными наркотиками». Но этот вопрос мы также рассмотрим подробнее в наших дальнейших публикациях.

Так что манипуляции мануального терапевта, при которых происходит хруст вашего позвоночника, — это далеко не безопасная процедура для организма. Помните об этом, когда на вашем жизненном пути повстречается «мануальщик образца XIX века» и будет вам рассказывать о том, что ваши «диски таким образом стали на место», «суставы восстановлены» и «сублюксация устранена».

По материалам книги «Остеохондроз для профессионального пациента» профессора, академика Игоря Михайловича Данилова ― автора метода вертеброревитологии.

Источник

Это вторая часть. Первую можно прочитать здесь.

…Телефон мануального терапевта он нашел через Яндекс. Вариантов было немало, Иван стал читать отзывы и остановился на специалисте из своего района. Отзывы были почти все положительные, некоторые даже восторженные. Понравился большой стаж – 25 лет, и солидная внешность. 60-летний бородатый мужик смотрел с фотографии уверенно, выглядел степенно и солидно.

– Ну-с, что нам беспокоит? – несколько снисходительно, но уважительно спросил Антон Антонович, когда Иван робко вошел в его кабинет, постучав, и поздоровался.

Пациент стал описывать свои страдания по порядку и немного увлекся. Во время рассказа Антон Антонович изучал снимки МРТ и задумчиво качал головой.

– Да, все понятно. Не вы первый, не вы последний. Заходите в процедурную.

Иван возлег на массажную кушетку и приготовился к экзекуции. По роликам в Ютубе он знал, что во время мануальной правки часто слышится довольно громкий хруст и скрип. Но вроде как надо немного потерпеть, зато потом почувствуешь себя обновленным и помолодевшим.

Костоправный процесс

Сначала Антон Антонович долго, не меньше получаса делал массаж спины, попутно рассказывая о своей жизни. Он был заядлым горным туристом, много где побывал и любил повспоминать разные ситуации. Как, например, в горах у него заклинило спину и он сам себе ее вправил. Или как упал со скалы, и потом вправлял вывих плеча.

источник https://vseosustavah.com/wp-content/uploads/2016/08/1-85-768×537.jpg

После массажа началась собственно мануальная правка. Ивану заводили руки за спину, нажимали разные точки на спине, и действительно раздавался хруст, но негромкий. Сначала была работа с поясницей, затем с грудным отделом, и только потом Павел Павлович приступил к работе с шеей.

источник https://aupam.ru/pages/medizina/manual_ter_verteb/images/ris291.jpg

Иван сидел на краю кушетки, и беспомощно ощущал, как крутят его голову. В шее происходило что-то необычное. Что-то там менялось, переставлялось, кровь стала течь как-то быстрее и бодрее. Как будто разные участки наполнялись энергией, исчезли застойные участки. Вроде как фиксации и смещения позвонков был устранены, и поэтому восстановился нормальный кровоток и лимфоток.

– Ну как?

– Хорошо.

– Теперь полежите 10 минут. И если все нормально, медленно вставайте, одевайтесь.

Последствия

Целый день потом Иван чувствовал себя окрыленным. Все неприятные симптомы шейного остеохондроза исчезли. Он ощущал свободу на уровне позвонков – никакого хруста, звона в ушах и головокружения. Иван радостно и гордо крутил шеей, лихо выполнял гимнастику для суставов.

Но потом засиделся за компьютером, Постепенно проблемы стали возвращаться. Становилось понятно, что мануальная терапия – лишь временное решение. Со вздохом Иван опять вбил в поиск Яндекса слова “шейный остеохондроз” и стал рыться на разных сайтах и форумах. И на одном ресурсе прочел фразу:

“Чтобы вылечить позвоночник, важно изучить структуру собственного тела. Понять, как устроен опорно-двигательный аппарат. Как работают мышцы, связки, сухожилия и кости”.

Иван вдруг понял, что знает об этом очень поверхностно. По сути, понаслышке. И он решил изучить подробнее механику своей болезни. Чтобы понять, что именно вызвало протрузии межпозвонковых дисков. И как можно восстановить их нормальное состояние.

Продолжение здесь

Источник

Всегда ли от болей в спине можно избавиться только с помощью лекарств или операции?

Об одном из современных методов лечения опорно-двигательного аппарата – мануальной терапии – мы говорим сегодня с врачом-мануальным терапевтом ООО «Клиника Эксперт Тула» Тороповым Дмитрием Олеговичем.

Дмитрий Олегович, что представляет собой мануальная терапия?

В этом термине есть латинский корень, а именно слово «манус», означающее «рука», «кисть руки». Следовательно, мануальная терапия – это метод лечения, основанный на воздействии врача руками на опорно-двигательный аппарат человека (позвоночник, конечности, мышцы, связки) с целью нормализации его функций.

Скажите, а какие болезни можно лечить с помощью мануальной терапии?

Их много. Прежде всего, это остеохондроз позвоночника и его осложнения, нарушения осанки, сколиоз, кифоз, невралгии, заболевания суставов.

На практике, однако, человек может не знать, какое именно у него заболевание, но точно знает, что его беспокоит. Поэтому поводом для обращения к мануальному терапевту могут быть боли в любом отделе позвоночного столба, которые могут отдавать (иррадиировать) в руку, ногу, ягодицу; чувство онемения в пальцах кисти или стопы; головные боли, шум в ушах, головокружение.

Дмитрий Олегович, применяется ли этот метод при грыжах поясничного отдела позвоночника? Если да, то в каких именно случаях?

Безусловно. Грыжа межпозвонкового (межпозвоночного) диска – это одно из осложнений остеохондроза, и такие пациенты приходят к нам нередко. В этом случае чаще всего повод для обращения – боль. В зависимости от ее выраженности и, самое главное, характеристики грыжевого выпячивания, мы используем разные модификации мануальной терапии. Вместе с тем, с помощью этого метода мы можем помочь не при каждой грыже. Поэтому изначально определяются ее размеры, расположение по отношению к нервам, к спинному мозгу.

Мануальная терапия используется при остеохондрозе шейного отдела позвоночника?

Да. Здесь мы применяем те же самые принципы, что и при лечении поясничного отдела.

Можно ли сочетать ее с какими-то другими методами?

Я бы сказал, что во многих случаях даже нужно. В частности, при сильных болях она не всегда может в достаточной степени устранить ее, поэтому бывает необходимо дополнительное назначение обезболивающих средств, иглоукалывания.

Другой пример – недостаточно сильная мускулатура. А ведь хорошо известно, что крепкие и выносливые мышцы, поддерживающие позвонки в нужном положении – основа здоровой спины. Но наше лечение само по себе не сделает мышцы сильнее, здесь необходимы регулярные, постоянные занятия лечебной физкультурой по индивидуально разработанной программе.

Всегда нужно помнить: конечной целью терапии является не только снятие болевых ощущений и возвращение подвижности позвонкам или суставу, но и обязательно – создание условий для профилактики таких нарушений в будущем. Поэтому принципиально важно использовать весь резерв возможностей современной медицины.

Дмитрий Олегович, вы рассказали о показаниях к проведению мануальной терапии. А существуют ли противопоказания?

Разумеется, их тоже немало. Мануальная терапия не применятся при:

– свежих травмах позвоночного столба, суставов;

– перенесенной операции на позвоночном столбе;

– секвестрированной грыже диска (иногда ее называют также «секвестрирующая грыжа»);

– новообразованиях позвоночника, а также спинного и головного мозга;

– новообразованиях конечностей, суставов;

– новообразованиях внутренних органов;

– различных инфекционных процессах в позвоночном столбе и суставах;

– острых воспалениях суставов, а также спинного мозга и его оболочек.

Существует ли какая-либо опасность при проведении мануальной терапии? Возможно ли развитие осложнений?

В умелых руках квалифицированного доктора процедура совершенно безопасна. Есть мнение, что она болезненна, сопровождается сильным «хрустом», который, кстати, в некоторых случаях сам по себе может испугать человека. Хочу развеять опасения: правильно выполняемое вмешательство не причиняет пациенту дискомфорта.

Однако нужно быть готовым к тому, что в процессе вмешательства позвоночник, а также мышцы, окружающие его, могут побаливать. Почему это происходит? Во время терапии происходит перестройка и нормализация движений как позвоночника, так и мышц. Соответственно, они должны «научиться» новым, физиологичным движениям. Такое их «переобучение» иногда сопровождается незначительными болевыми ощущениями, что совершенно нормально и ожидаемо.

Дмитрий Олегович, перед началом лечения проводятся какие-то дополнительные исследования? Или достаточно только обследования мануальным терапевтом?

Уточняющие исследования обязательны. Их разновидность и объем определяются врачом после осмотра пациента. Это может быть, в частности, рентгенография, компьютерная томография или МРТ позвоночника, изучение нервно-мышечной проводимости.

Что бы вы хотели сказать нашим читателям в завершение нашей беседы?

Хотел бы упомянуть слова одного из целителей прошлого: «Нас трое – ты, я и болезнь. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, а я один, и вы меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна и мы ее одолеем».

Любая помощь – и метод мануальной терапии при этом не исключение – это не только работа врача, многое зависит и от пациента. Поэтому следуйте рекомендациям вашего доктора и не жалейте времени для своего здоровья.

Для справки:

Торопов Дмитрий Олегович

Выпускник лечебного факультета Кемеровской государственной медицинской академии. Закончил интернатуру по специальности «Неврология» на базе этой же академии. Первичную переподготовку по мануальной терапии прошёл в Новокузнецком ГИДУВ.

Сертификационный цикл по специальности «мануальная терапия» в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Прошел профессиональную переподготовку по иглорефлексотерапии (Новокузнецкий ГИДУВ) и физиотерапии (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»).

С 2017 года работает врачом-мануальным терапевтом в ООО «Клиника Эксперт Тула».

Источник