Лучевые методы исследования шейного отдела позвоночника

Позвоночник называют «несущей конструкцией» человеческого тела. Он является опорой для всего скелета, отвечает за двигательные функции, защищает спинной мозг. Поэтому очень важно, чтобы позвоночник был в норме. Узнать о его состоянии помогут современные методы диагностики.

Методы диагностики патологий позвоночника

К сожалению, далеко не все могут похвастать здоровым позвоночником – в той или иной степени его заболеваниями страдает более 80% трудоспособного населения планеты. Среди «спинных» болезней наиболее распространенными являются остеохондроз, сколиоз, радикулит, грыжа межпозвоночного диска.

Заболевания позвоночника развиваются постепенно и дают о себе знать резкими болями, когда болезнь уже прогрессирует, поэтому очень важно следить за состоянием позвоночника. Для этого рекомендуется периодически осуществлять его диагностику.

На сегодняшний день существует множество методов обследования позвоночника. Поговорим о них подробнее.

- Неврологическое исследование – самое простое и древнее. Оно обычно проводится на первичном осмотре. С помощью специального молоточка врач проверяет рефлексы, что дает общее представление о состоянии пациента.

- Электромиография – исследование мышечной активности при помощи электрических импульсов. Этот метод позволяет конкретизировать болезни позвоночника. В ходе процедуры в мышцы вводятся тонкие иглы, через которые подается электрический сигнал.

- Электронейрография – метод, позволяющий с помощью электричества оценить состояние периферических нервов. Обследование осуществляется путем прикрепления к телу пациента электродов.

- Ультразвуковая допплерография – метод волновой диагностики, дающий представление о кровотоке в позвоночнике.

- Денситометрия – рентгенологическое исследование костной ткани, показывающее ее плотность.

- Рентгенотомография – метод диагностики, базирующийся на анализе снимков отделов позвоночника, позволяющих увидеть объемные структуры спинного мозга и позвоночника.

- Спондило(уро)графия – метод лучевой диагностики позвоночника, сочетающий спондилографию (рентген позвоночника без контрастирования) с контрастированием мочевыводящих путей. Этот метод обычно применяют при осуществлении диагностики позвоночника у детей с врожденной патологией позвонков и одновременным подозрением на аномалии мочевыводящей системы.

- Миело(томо)графия – обследование позвоночного канала, предусматривающее введение контрастных веществ в субарахноидальное пространство (полость между мягкой и паутинной мозговой оболочкой спинного и головного мозга). Это позволяет визуализировать спинной мозг и определить проходимость субарахноидального пространства.

- Эхоспондилография (ЭСГ) – метод исследования позвоночника с помощью ультразвука. ЭСГ используют в диагностировании пороков пренатального развития позвоночника.

- Эпидурография – рентгенологическая диагностика позвоночника с введением в эпидуральное пространство (пространство снаружи мозгового канала) при помощи прокалывания ткани водорастворимых контрастных веществ. Метод позволяет увидеть дегенеративные процессы в позвоночнике.

- Веноспондилография (ВСГ) – еще один метод контрастной рентгенографии, позволяющий оценить состояние сосудов вокруг спинного мозга. При проведении ВСГ контрастное вещество вводится в губчатую ткань остистого отростка позвонка.

- Радиоизотопное сканирование скелета – метод диагностики болезней позвоночника, позволяющий определить активность метаболических процессов в костной ткани. Обследование осуществляется путем регистрации накопления остеотропного радиофармпрепарата. Метод дает возможность обнаружить костные очаги с повышенным метаболизмом – опухоли, воспаления.

- Дискография – контрастное обследование межпозвоночного диска. Метод применяется при полисегментарных дископатиях для определения сегмента, ставшего причиной болевого синдрома.

Однако чаще всего для диагностики заболеваний позвоночника доктора назначают рентгенографию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). С помощью этих методов можно диагностировать травмы, дегенеративные состояния позвоночника, наблюдать динамику лечения. Поговорим о них более подробно.

Полезные советы

Остеохондроз – слово знакомо, увы, даже юным пациентам. Это одно из самых распространенных заболеваний позвоночника, вызванное дегенеративными процессами в хрящевой ткани межпозвоночных дисков и сопровождаемое сильной болью. Вот что советуют доктора для профилактики этого недуга:

- Больше двигайтесь и занимайтесь физкультурой: делайте зарядку, плавайте, ездите на велосипеде, катайтесь на лыжах, совершайте пешие прогулки.

- Не носите тяжести, избегайте больших физических нагрузок на позвоночник.

- Одевайтесь по погоде: переохлаждение плохо сказывается на здоровье позвоночника.

- Следите за своим весом: избыточные килограммы дают серьезную нагрузку на позвоночник.

- Старайтесь разнообразить пищу, употреблять больше витаминов и микроэлементов и, конечно, не забывайте про кальций, содержащийся в большом количестве, например, в молочных продуктах.

Рентгенография

С помощью рентгеновских лучей производится базовое обследование позвоночника. Пациент лежит при этом на кушетке, снимки делаются в двух проекциях с помощью специального аппарата, позволяющего максимально захватить весь позвоночник. Современное оборудование позволяет сделать 10-кратное увеличение изображения на снимке.

Рентгенография дает возможность оценить позвоночник: состояние паравертебральных тканей, размеры позвоночного канала и патологической ротации позвонков, величину деформации позвоночника.

Процедура длится 3-5 минут и не требует специальной подготовки. Результат и медицинское заключение могут быть готовы в течение 30 минут. Частота проведения рентгенографии устанавливается лечащим врачом. В профилактических целях рентген позвоночника достаточно делать один раз в год. Данная процедура не наносит вреда здоровью, но минимальное облачение все же имеет место, поэтому рентген не рекомендуется делать беременным женщинам.

Средняя стоимость рентгенологического обследования одного отдела позвоночника в частных клиниках Москвы в среднем составляет 2000 рублей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Данный метод отличается высокой информативностью и представляет собой обследование позвоночника с помощью электромагнитного излучения. Самые современные томографы имеют открытый контур, то есть пациент не помещается в закрытую тубу, а значит, такое обследование могут проходить люди, страдающие клаустрофобией. Кроме того, метод не предполагает воздействия на организм ионизирующего излучения, следовательно, обследование безвредно.

МРТ обычно назначается, если у пациента наблюдаются частые головные боли и головокружения неизвестного происхождения, имеются травмы позвоночника, боли в спине, выявленные заболевания позвоночника, например, грыжи.

Противопоказанием к проведению МРТ является наличие кардиостимуляторов, сосудистых клипс, ферромагнитных имплантов, металлокерамических зубных протезов, любых электронных устройств в теле. При проведении процедуры на пациенте не должно быть металлических украшений, женщинам следует приходить на обследование без макияжа, так как в составе косметики могут быть частицы металлов.

Процедура длится 20-30 минут. Пациент располагается на удобной кушетке. Его главная задача – лежать неподвижно, от этого зависит точность результатов. Специально запрограммированный томограф выполняет ряд снимков с различных ракурсов. Результаты сразу же видны на мониторе, их можно сохранить на цифровых носителях, а при необходимости – распечатать.

Особой подготовки МРТ не требует, частота проведения процедуры определяется лечащим врачом.

Стоимость МРТ-обследования одного отдела позвоночника в частных клиниках Москвы начинается от 5000 рублей.

Компьютерная томография (КТ)

Это обследование предполагает использование рентгеновских лучей. В отличие от традиционного рентгена исследование позволяет получить послойное изображение тканей, конкретизировать степень поражения костных и хрящевых структур в позвоночном канале. Показанием к КТ являются травмы, боли в спине, грыжи межпозвоночных дисков, мониторинг состояния позвоночника до и после операции, выявление различных опухолей и воспалений.

Как и при МРТ, пациент должен лежать неподвижно на кушетке, все движения вокруг него делают излучатель и датчик, а компьютер фиксирует результаты. Длительность исследования редко превышает 15-20 минут. Заключение можно получить сразу же после процедуры. Специальной подготовки перед обследованием не требуется, частоту его проведения определяет врач. Беременным женщинам данный метод диагностики не рекомендуется из-за воздействия Х-лучей.

Средняя стоимость КТ одного отдела позвоночника в частных клиниках – от 4 000 рублей.

Какой вид диагностики заболеваний позвоночного столба выбрать?

Все существующие методы обследования позвоночника позволяют доктору поставить диагноз. Однако КТ и МРТ, в отличие от рентгенографии, дают более детальную клиническую картину, отображая множество нюансов, которых не дает обычный рентгеновский снимок. Поэтому при серьезных проблемах с позвоночником лучше отдать предпочтение этим методам обследования. Если же сравнивать информативность КТ и МРТ, то первый метод для изучения позвоночника врачи считают более точным. МРТ же незаменима при исследовании состояния хрящей, например, при диагностировании межпозвоночной грыжи. С точки зрения безопасности КТ проигрывает абсолютно безвредной МРТ. Однако, справедливости ради, следует сказать, что в современных компьютерных томографах доза облучения кране незначительна.

Источник

Лучевая диагностика сосудистых повреждений шейного отдела позвоночника

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Тупая цереброваскулярная травма (ТЦВТ)

• Травма сонной артерии (ТСА)

• Травма позвоночной артерии (ТПА)

2. Определения:

• Травматическое повреждение сонных или позвоночных артерий:

о Расслоение стенки

о Тромбоз

о Псевдоаневризма

о Пересечение

б) Визуализация:

1. Общие характеристики сосудистых повреждений шейного отдела позвоночника:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Расслоение стенки:

– Лоскут интимы сосуда

– Протяженное конусообразное сужение или окклюзия сосуда (стено-окклюзионный характер изменений):

При окклюзионном расслоении стенки внутренней сонной артерии нередко формируется конусовидная в виде языка пламени культя

– Псевдоаневризма (расслаивающая аневризма)

о Псевдоаневризма:

– Эксцентричная протрузия сосудистой стенки

• Локализация:

о Шейный отдел внутренней сонной артерии:

– Расслоение стенки обычно начинается в области или в непосредственной близости бифуркации сонной артерии

– Изредка расслоение продолжается на внутричерепной отдел внутренней сонной артерии

о Позвоночная артерия:

– Травматическое расслоение стенки позвоночной артерии обычно ограничено V2 или V3 сегментами

• Морфология:

о Расслоение стенки:

– Ровное конусовидное сужение просвета сосуда

– Патогномоничным признаком является формирование лоскута интимы сосуда

о Окклюзия:

– Сегментарная или протяженная облитерация просвета сосуда

о Псевдоаневризма:

– Эксцентричное расширение сосуда или протрузия его стенки

2. КТ при сосудистых повреждениях шейного отдела позвоночника:

• Бесконтрастная КТ:

о Признаки травмы шейного отдела позвоночника или основания черепа

о Субарахноидальное кровоизлияние, связанное с расслоением интракраниального отдела позвоночной артерии

• КТ-ангиография:

о Расслоение стенки:

– Плавное конусовидное сужение просвета сосуда

– Полулунная интрамуральная гематома

– Лоскут интимы сосуда

о Окклюзия сосуда

о Псевдоаневризма:

– Фокальная эксцентричная протрузия стенки сосуда

– Протяженное расширение просвета сосуда, обычно неправильной формы

– ± периваскулярная гематома

3. МРТ при сосудистых повреждениях шейного отдела позвоночника:

• FS T1-BИ:

о Гиперинтенсивный полулунной формы сигнал, связанный с тромбированием полости под отслоенным лоскутом интимы сосуда

• Т2-ВИ:

о Отсутствие тока крови в просвете сосуда, связанное с тромбозом/окклюзией или стенозом

• Д-ВИ:

о Признаки инфаркта головного мозга на фоне окклюзии магистрального сосуда или тромбоэмболии дистальных его ветвей

• МР-ангиография:

о Аналогичные КТ-ангиографии изменения

о Тромбированные сосуды в TOF-режиме могут выглядеть гиперинтенсивными, поэтому не следует путать их с контрастным усилением сигнала потока крови

4. Ультразвуковые данные:

• Монохромное УЗИ:

о Сужение или окклюзия просвета сосуда

о Эхогенные тромботические массы в просвете сосуда

о Визуализация лоскута интимы при расслоении стенки сонной артерии

о Расширение контура сосуда при псевдоаневризме

• М-режим:

о Признаки гемодинамических нарушений:

– Увеличение скоростных характеристик тока крови

– Волны сопротивления току крови

– Регистрация входящего и выходящего потока при псевдоаневризме

5. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о КТ-ангиография:

– Простой, быстрый, неинвазивный скрининговый метод исследования

– Рекомендуется в качестве скринингового метода у пациентов с закрытой травмой шеи и подозрением на повреждение позвоночной артерии, согласно модифицированным скрининговым критериям Денвер

о Также достаточно информативна МР-ангиография, дополненная аксиальными сканами в режиме FS Т1

о В некоторых клиниках при подозрении на травму сосудов шеи и головного мозга считается обязательным проведение прямой ангиографии

6. Ангиография:

• Ангиография все еще остается «золотым стандартом» диагностики повреждений сосудов, хотя сегодня ей на смену все чаще приходит КТ-ангиография как неинвазивный и более доступный метод скринингового исследования

• Расслоение стенки сосуда:

о Патогномоничным признаком является лоскут интимы сосуда

о Протяженное плавное конусовидное сужение сосуда

• Псевдоаневризма

о Неправильное или эксцентричное расширение просвета сосуда

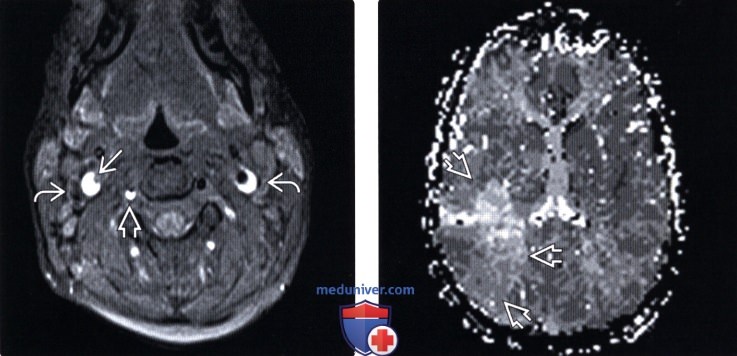

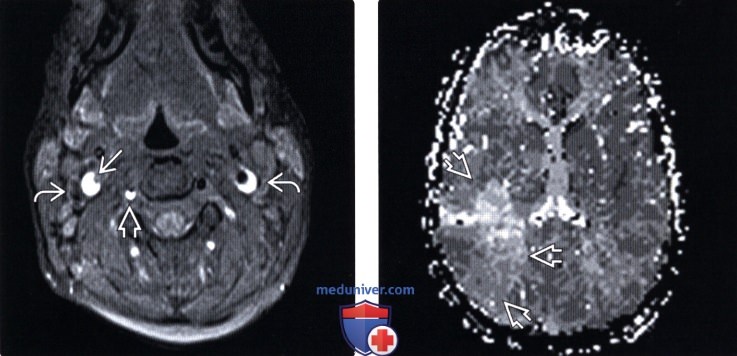

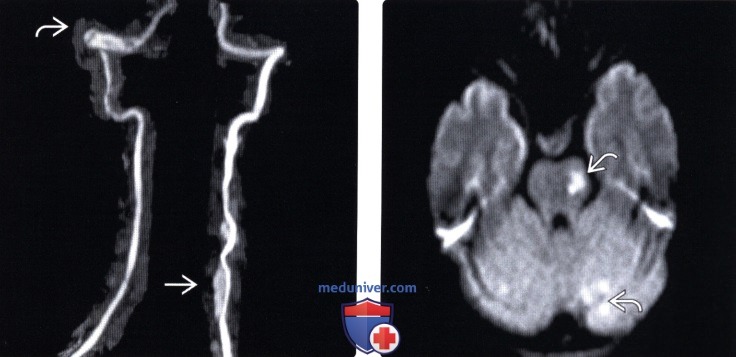

(Слева) На аксиальном FS T1-ВИ определяется полулунной формы гиперинтенсивный сигнал правой позвоночной артерии, обусловленный расслоением ее стенки. Сосуд увеличен в диаметре. Обратите внимание на темный участок пристеночного кровотока в медиальном отделе сосуда.

(Справа) На цифровой субтракционной ангиограмме правой позвоночной артерии этого же пациента отмечается наличие короткосегментарного сужения сосуда в дистальной части V2 сегмента, связанное с фокальным расслоением стенки сосуда. Дистальные отделы сосуда не изменены.

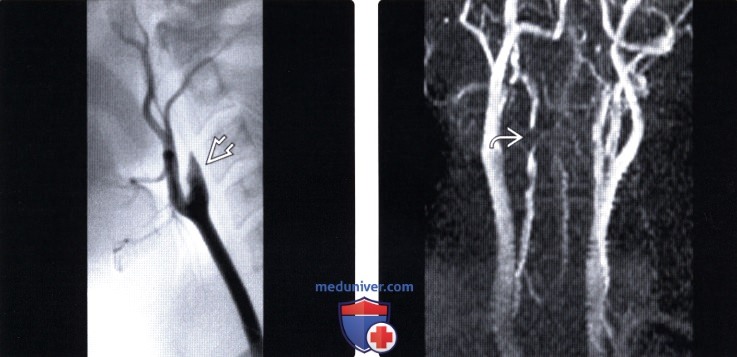

(Слева) На ангиограмме в боковой проекции после введения контраста в левую общую сонную артерию видны признаки окклюзии левой внутренней сонной артерии. Обратите внимание на форму культи сосуда в виде пламени.

(Справа) На фронтальной TOF МР-ангиограмме пациента с МР-признаками травматического связочного повреждения шейного отдела позвоночника отмечается фокальное исчезновение потокового сигнала правой позвоночной артерии в зоне расслоения стенки этого сосуда.

(Слева) На аксиальном FS T1-ВИ определяется полулунной формы гиперинтенсивный сигнал обеих внутренних сонных артерий и правой позвоночной артерии обусловленный расслоением стенок этих сосудов. Сигнал потока крови в правой внутренней сонной артерии отсутствует в связи с окклюзией ее остаточного просвета.

(Справа) На аксиальной перфузионной МР-ангиограмме отмечается удлинение времени пикового контрастирования в бассейне правой средней мозговой артерии. Ввиду наличия у данного пациента сочетанных повреждений внутренних органов системная антикоагулянтная терапия не была назначена и при последующем контрольном исследовании в данной зоне были выявлены признаки инфаркта головного мозга.

в) Дифференциальная диагностика сосудистых повреждений шейного отдела позвоночника:

1. Атеросклеротический стеноз:

• Участок стеноза обычно достаточно небольшой

• Нередко можно увидеть плотные кальцифицированные бляшки

• Диффузное сужение сосуда дистальней уровня критического стеноза (>95%), являющее адаптивным изменением

2. Спонтанное расслоение стенки:

• Отсутствие травмы в анамнезе

• Нередко присутствуют признаки исходно существующего поражения стенки артерий, например, на фоне фиброзно-мышечной дисплазии или синдрома Марфана

3. Вазоспазм в ответ на катетеризацию сосуда:

• Фокальное обратимое сужение просвета сосуда, видимое на ангиограмме

4. Артериит Такаясу:

• Васкулит воспалительной природы с поражением сосудов среднего и крупного калибра

• Равномерное симметричное сужение ветвей дуги аорты

г) Патология:

1. Общие характеристики сосудистого повреждения шейного отдела позвоночника:

• Этиология:

о Причины:

– Прямая тупая травма шеи

– Внезапная ротация или переразгибание шеи

– Непосредственное повреждение или прокол сосуда

о Расслоение стенки:

– Разрыв интимы сосуда, обеспечивающий проникновение под интиму крови и формирование ложного просвета сосуда

– Лоскут интимы, отделяющий истинный просвет сосуда от ложного:

Патогномоничный признак расслоения стенки сосуда

– Ложный просвет сосуда может тромбироваться, приводя к полной окклюзии сосуда:

Интрамуральная гематома приводит к формированию диффузного плавного конусовидного стеноза сосуда

– Субадвентициальное расслоение стенки сосуда может привести к формированию псевдоаневризмы

2. Стадирование, степени и классификация сосудистого повреждения шейного отдела позвоночника:

• Модифицированные скрининговые критерии диагностики закрытой цереброваскулярной травмы Денвер:

о Очаговая неврологическая симптоматика, не объясняемая КТ-данными:

– Инфаркт головного мозга поданным КТ

– Гематома мягких тканей шеи (непульсирующая)

– Массивное носовое кровотечение

– Анизокория или синдром Горнера

– ШКГ < 8

– Переломы шейного отдела позвоночника или основания черепа

– Тяжелые переломы костей лицевого черепа (Le Forte II или III)

– Следы от сдавления ремнем безопасности выше уровня ключиц

– Аускультативный шум в области шеи

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Расслоение стенки:

о Дефект интимы, расслоение стенки, интрамуральная гематома

• Псевдоаневризма:

о Разрыв/истончение сосудистой стенки с формированием заполненной свертками крови полости в адвентициальных тканях

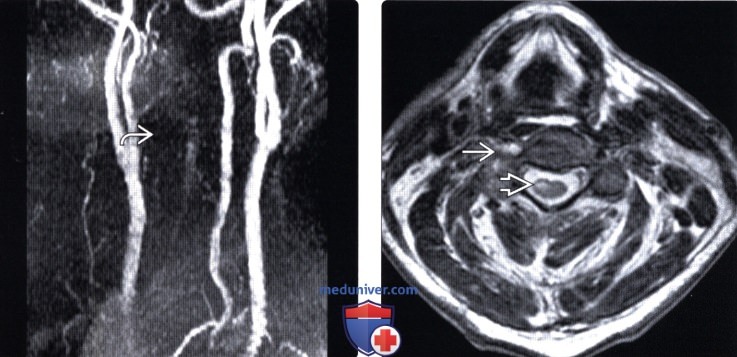

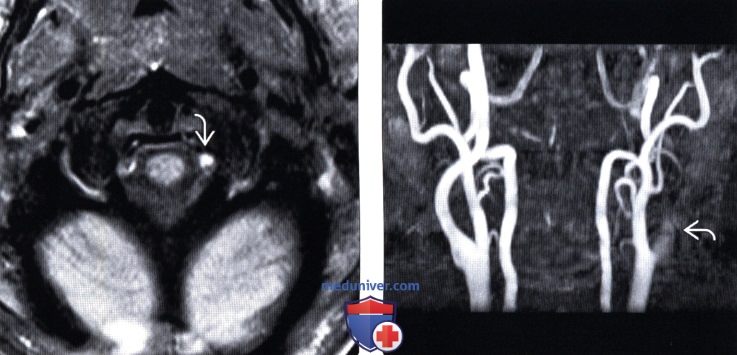

(Слева) На двухмерной TOF МР-ангиограмме пациента с переломами С6-С7 позвонков отмечается исчезновение потокового сигнала правой позвоночной артерии, свидетельствующее о ее окклюзии.

(Справа) Т2-ВИ, аксиальная проекция: исчезновение потокового сигнала правой позвоночной артерии в связи с ее окклюзией. В правой половине спинного мозга виден очаг усиления сигнала, свидетельствующий об ишемии. Исходя из выявленных изменений, можно предположить, что инфаркт половины спинного мозга в данном случае может быть связан с особенностями анатомии, а именно с наличием на этом уровне парных передних спинномозговых артерий.

(Слева) На TOF МР-ангиограмме V3 сегмент правой позвоночной артерии (расслоение стенки артерии на уровне этого сегмента) выглядит утолщенным, однако связано это в основном с укорочением Т1 -сигнала вследствие тромбоза. Также здесь видны признаки расслоения стенки проксимального отдела левой позвоночной артерии.

(Справа) На аксиальном Д-ВИ этого же пациента виден небольшой очаг инфаркта мозжечка и левой половины моста. У пациента через несколько дней после сеанса мануальной терапии развились онемение правой половины лица и слабость верхних конечностей.

(Слева) FS T1 -ВИ, аксиальная проекция: тонкий щелевидный гиперинтенсивный сигнал левой позвоночной артерии в месте входа ее в твердую мозговую оболочку. Пациент поступил с клиникой субарахноидального кровоизлияния в базилярную цистерну.

(Справа) МР-ангиограмма, фронтальная проекция: картина окклюзии левой внутренней сонной артерии, связанной с острым расслоением ее стенки. Обратите внимание на культю, имеющую форму языка пламени.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Боль в шее, аускультативный шум, пульсирующий звон в ухе на стороне повреждения

о Ишемия головного мозга, потеря сознания (неврологическая симптоматика может развиваться не сразу)

о Нейропатии черепных нервов, синдром Горнера

о Пульсирующая гематома

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Закрытая цереброваскулярная травма наблюдается в 0,1 -1,1 % всех обращений по поводу травм

о Расслоение стенки экстракраниальных сосудов (любой этиологии) является причиной 1% всех инфарктов головного мозга и 5% ишемических инсультов у молодых пациентов

3. Течение заболевания и прогноз:

• Динамический процесс

• Большинство (57%) небольших дефектов интимы при последующем контрольном исследовании оказываются зажившими

• Расслоение стенки с формированием более крупного интимального лоскута также заживают, но нечасто, до 43% таких случаев заканчиваются формированием псевдоаневризм

• Псевдоаневризмы могут исчезать (25%), уменьшаться в размере (15%) или оставаться стабильными (60%)

• Травматические окклюзии шейных сосудов изредка подвергаются реканализации

• Летальность при посттравматических расслоениях стенки экстракраниального отдела сонных артерий варьирует в пределах 20-40%

• Летальность при посттравматических расслоениях стенки экстракраниального отдела позвоночных артерий составляет 4-8%

4. Лечение сосудистого повреждения шейного отдела позвоночника:

• Системная антикоагулянтная терапия с целью предотвращения последствий ишемии головного мозга

• При протяженном расслоении стенки может быть показана фенестрация и/или эндоваскулярное стентирование

• Лечение псевдоаневризм заключается в стентировании стентами с покрытием или перевязке сосуда

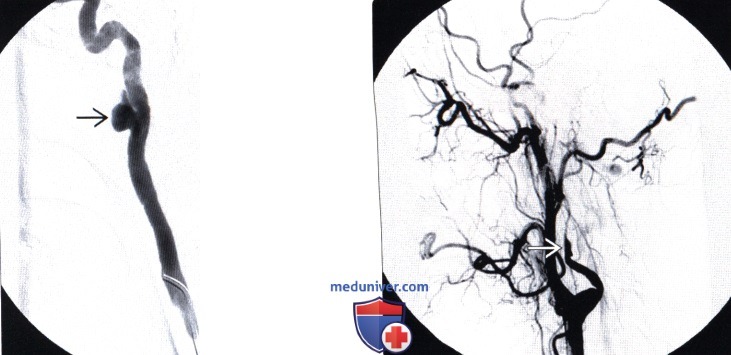

(Слева) На фронтальной ангиограмме сонной артерии видна крупная аневризма правой внутренней сонной артерии, расположенная сразу же ниже основания черепа. Вскоре после введения контраст медленно перемещается вдоль края аневризмы, не полностью заполняя просвет. Внутренняя сонная артерия плавно отклоняется медиально вследствие объемного воздействия аневризмы. Обратите внимание на фокальное сужение сосуда с постстенотическим расширением.

(Справа) На ангиограмме левой сонной артерии в боковой проекции видны псевдоаневризмы артерии. Четкообразная деформация просвета в проксимальной части сосуда связана с фиброзно-мышечной дисплазией.

(Слева) На латеральной субтракционной ангиограмме левой внутренней сонной артерии определяется неправильной формы мешотчатая протрузия стенки сосуда сразу же ниже основания черепа, представляющая собой псевдоаневризму сосуда. При прямой субтракционной ангиографии размеры псевдоаневризмы обычно недооцениваются, поскольку на снимки не видны обычно формирующиеся в полости аневризмы пластинчатые тромботические наслоения.

(Справа) На ангиограмме левой сонной артерии в боковой проекции отмечается конусовидная окклюзия внутренней сонной артерии на фоне расслоения ее стенки. Обратите внимание на отсутствие контрастирования интракраниальных ветвей внутренней сонной артерии.

(Слева) На ангиограмме правой позвоночной артерии видно короткосегментарное плавное эксцентричное сужение дистального отдела правой позвоночной артерии, связанное с расслоением ее стенки.

(Справа) Во фронтальной проекции при ангиографии правой позвоночной артерии отмечается неправильной формы сужение интрадурального сегмента артерии, связанное с расслоением ее стенки и вазоспазмом после эндоваскулярной эмболизации артериовенозной мальформации верхнешейного отдела спинного мозга. Обратите внимание на эмболический материал.

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Скрининговая КТ-ангиография показана пациентам с:

о Повреждениями шейного отдела позвоночника, особенно переломами в области отверстий поперечных отростков и подвывихами позвонков

о Признаками тяжелой черепно-мозговой и челюстно-лицевой травмы

о Синдромом Горнера

о Повреждениями мягких тканей шеи, особенно с формированием крупных гематом

о Аускультативными шумами в области шеи у пациентов младше 50 лет

о Неврологическим дефицитом, который не объясняется уже диагностированными внутричерепными повреждениями

2. Советы по интерпретации изображений:

• При выявлении повреждения одной сонной или позвоночной артерии обращайте прицельное внимание на противоположные артерии, где также могут быть выявлены дополнительные повреждения

ж) Список использованной литературы:

1. Harrigan MR et al: Management of vertebral artery injuries following non-penetrating cervical trauma. Neurosurgery. 72 Suppl 2:234-43, 2013

2. Munera Fetal: Multi-detector row CT angiography of the neck in blunt trauma. Radiol Clin North Am. 50(1):59-72, 2012

3. Albuquerque FC et al: Craniocervical arterial dissections as sequelae of chiropractic manipulation: patterns of injury and management. J Neurosurg. 115(61:1197-205, 201 1

4. Fusco MR et al: Cerebrovascular dissections – a review part I: spontaneous dissections. Neurosurgery. 68(1):242—57; discussion 257, 2011

5. Fusco MR et al: Cerebrovascular dissections: a review. Part II: blunt cerebrovascular injury. Neurosurgery. 68(2):517-30; discussion 530, 2011

6. Ringer AJ et al: Screening for blunt cerebrovascular injury: selection criteria for use of angiography. J Neurosurg. 112(5): 1 146-9, 2010

7. Stallmeyer MJ et al: Imaging of traumatic neurovascular injury. Radiol Clin North Am. 44(1 ):13-39, vii, 2006

8. Biffl WL et al: Optimizing screening for blunt cerebrovascular injuries. Am J Surg. 178(6):51 7-22, 1999

– Также рекомендуем “КТ, МРТ, ангиограмма при травматической артериовенозной фистуле позвоночника”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 7.8.2019

Источник