Лимфома на позвоночнике стадии

Лучевая диагностика лимфомы позвоночникаа) Определения: • Группа опухолей лимфоретикулярной природы, включающая множество специфических типов заболеваний, характеризующихся различными формами дифференцировки клеток б) Визуализация: 1. Общие характеристики лимфомы позвоночника: • Локализация: о Множество типов опухолей с различными характеристиками: – Эпидуральная лимфома: грудной > поясничный > шейный отдел позвоночника: Эпидуральное распространение из смежного позвонка/паравертебральных тканей – Костная лимфома: длинные трубчатые кости > позвоночник – Лимфоматозный лептоменингит – Интрамедуллярная лимфома: шейный > грудной > поясничный отдел спинного мозга о Вторичное > первичное поражение позвоночника: – 30% системных лимфом характеризуются наличием скелетных очагов – Первичная костная лимфома = 3-4% всех злокачественных опухолей костей о Экстрадуральная > интрадуральная > интрамедуллярная локализация • Наиболее значимые диагностические признаки: о Эпидуральная лимфома: накапливающее контраст эпидуральное объемное образование ± поражение позвонка о Костная лимфома: очаг костной деструкции (позвонки вида «слоновой кости» встречаются редко) о Лептоменингеальная форма: равномерное/узелковое контрастное усиление мягких мозговых оболочек о Интрамедуллярная форма: накапливающее контраст объемное образование с нечеткими границами 2. Рентгенологические данные лимфомы позвоночника: • Рентгенография: о Эпидуральная лимфома: может быть виден очаг эрозии костной ткани о Костная лимфома: – Очаг костной деструкции (30-40%) – Изредка – позвонки вида «слоновой кости», плоские позвонки 3. КТ при лимфоме позвоночника: • Бесконтрастная КТ: о Эпидуральная лимфома: гомогенное, несколько гиперденсное объемное образование, ± костное поражение • КТ с КУ: о Эпидуральная лимфома: гомогенное контрастное усиление • Костная КТ: о Костная лимфома: литический, инфильтративный очаг костной деструкции: – Многоуровневое поражение, пересекающее межтеловые промежутки 4. МРТ при лимфоме позвоночника: • Т1-ВИ: о Эпидуральная лимфома: изоинтенсивное гомогенное эпидуральное объемное образование (нередко мультисегментарное поражение ± распространение через межпозвонковые отверстия) о Костная лимфома: гипоинтенсивность сигнала по отношению к нормальному костному мозгу (± распространение в эпидуральное пространство) о Лептоменингеальная форма: утолщение корешков спинного мозга ± фокальные узловидные образования (изоинтенсивные по отношению к спинному мозгу) о Интрамедуллярная форма: объемное образование, изоинтенсивное по отношению к спинному мозгу • Т2-ВИ: о Эпидуральная лимфома: изо-/гиперинтенсивное по отношению к спинному мозгу образование о Костная лимфома: различная интенсивность сигнала: изо-/ги-перинтенсивность о Лептоменингеальная форма: утолщение корешков спинного мозга±фокальные узелки (изоинтенсивные по отношению к спинному мозгу) о Интрамедуллярная лимфома: гиперинтенсивность сигнала + отек окружающей паренхимы спинного мозга • STIR: о Костная лимфома: аналогичные Т2-режиму характеристики сигнала, но выраженные более четко • Д-ВИ: о Показатели измеряемого коэффициента диффузии обратно коррелируют с гистопатологическими характеристиками клеточной плотности опухолевой ткани • Т1-ВИ с КУ: о Эпидуральная лимфома: равномерное интенсивное контрастное усиление о Костная лимфома: равномерное диффузное контрастное усиление о Лептоменингеальная форма: контрастное усиление корешков спинного мозга о Интрамедуллярная лимфома: различного вида очаги, сливные/пятнистые, инфильтративные/дискретные очаги • Динамическая МРТ с КУ: о Позволяет диагностировать контрастное усиление сигнала костного мозга у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями с точностью 99% о Снижение выраженности контрастного усиления на фоне проводимого лечения у всех пациентов при условии эффективности последнего, тогда как у 2/3 пациентов, не отвечающих на проводимую терапию, этого не происходит 5. Радиоизотопные методы исследования: • Костная сцинтиграфия: о Усиление захвата изотопа • ПЭТ: о ПЭТ с ФДП меченой 18F является методом с доказанной информативностью в отношении оценки стадии процесса, мониторинга проводимой терапии, прогнозирования результатов лечения и стратификации рисков у пациентов с лимфомами: – Высокий отрицательный прогностический индекс при диффузных В-крупноклеточных и ходжкинских лимфомах (ХЛ) – ХЛ: положительные результаты исследования должны быть сопоставлены с результатами других методов исследования – Неходжкинская лимфома (НХЛ): результаты исследования могут быть ложноположительными, однако и к отрицательным результатам следует подходить с осторожностью – Оценка метаболической активности опухоли должно проводиться по меньшей мере через три недели после химио-/иммунотерапии и через 8-12 недель после химио-/луче-вой терапии • Сцинтиграфия с галлием: о Сцинтиграфия с 67Ga характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью в отношении диагностики костных лимфом о Метод позволяет отличить пациентов, у которых удалось добиться хорошего эффекта индукционной терапии лимфом, от пациентов, у которых эффекта нет либо он лишь частичный 6. Рекомендации по визуализации: • Наиболее оптимальный метод диагностики: о МРТ с КУ • Протокол исследования: о Т1-ВИ с насыщением жировой ткани о Может быть информативен режим STIR

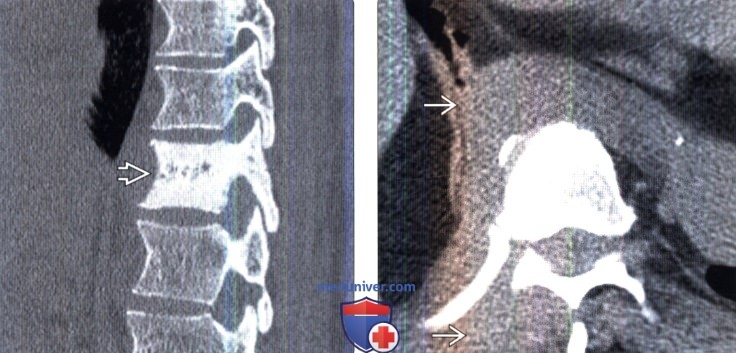

(Справа) Аксиальный КТ-срез: инфильтративное мягкотканное образование превертебральной области, распространяющееся в этой области вправо, а также в дорзальные паравертебральные мышцы. Несмотря на такое обширное поражение мягких тканей костной деструкции не отмечается. (Справа) Сагиттальный срез, Т1-ВИ с КУ: гомогенное контрастное усиление сигнала объемного образования превертебральной области Я и эпидурального пространства. Эпидуральный компонент лимфомы является причиной компрессии всей окружности спинного мозга. (Справа) На сагиттальном T1-ВИ с КУ отмечается пятнистое контрастное усиление сигнала в толще конуса спинного мозга, связанное с развитием здесь ангиотропной крупноклеточной лимфомы. в) Дифференциальная диагностика лимфомы позвоночника: 1. ДД при эпидуральной лимфоме: • Гематома: гетерогенный > гомогенный сигнал • Абсцесс: периферическое > солидное контрастное усиление, низкая интенсивность сигнала в центральной зоне • Метастаз: эпидуральные метастазы без костного очага встречаются редко 2. ДД при костной лимфоме: • Метастаз: деструктивный процесс, ± мягкотканный компонент • Эозинофильная гранулема: плоский позвонок, пациенты более молодого возраста 3. ДД при лимфоматозном менингите: • Другие неолластические/гранулематозные или инфекционные менингиты 4. ДД при интрамедуллярной лимфоме: • Эпендимома: часто бывают кровоизлияния, формирование кист • Астроцитома: мультисегментарная локализация, часто формирование кист • Метастаз: обычно округлое, более четко ограниченное образование

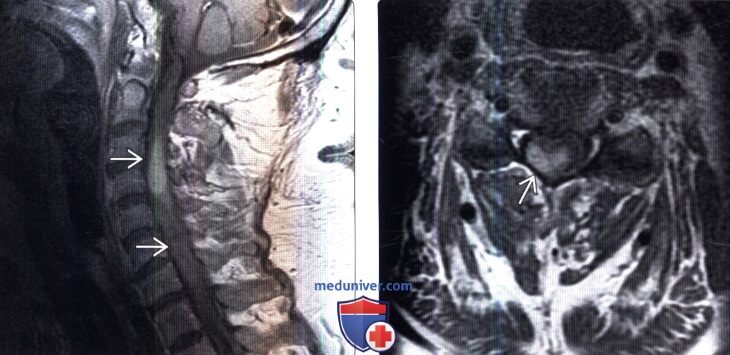

(Справа) Сагиттальный срез, Т2-ВИ: типичное для лимфомы снижение интенсивности сигнала в превертебральных тканях, телах позвонков и эпидуральном пространстве. (Справа) Аксиальный срез, Т1 -ВИ с КУ: крупный очаг гомогенного контрастного усиления в толще шейного отдела спинного мозга, связанного с лимфоматозным его поражением. (Справа) Сагиттальный срез, Т1-ВИ с КУ: распространенное контрастное усиление сигнала практически каждого позвонка, а также усиление сигнала мягких мозговых оболочек. г) Патология: 1. Общие характеристики: • Этиология: о Точные причины развития неизвестны о Лимфома ЦНС может быть первичной или вторичной (гематогенное или прямое распространение) о Факторы риска: – Воздействие химических канцерогенов: пестицидов, удобрений или растворителей – У пациентов с иммуносупрессией определенную роль в развитии лимфом имеет вирус Эпштейна-Барр – Инфицирование Т-лимфотропным вирусом человека I типа (HTLV-I) – Больные СПИДом/пациенты, перенесшие трансплантацию органов и получающие иммуносупрессивную терапию – Семейный анамнез НХЛ, хотя наследственные причины заболевания не выявлены • Генетика: о Наследственный иммунодефицит о Примерно у 8% пациентов с первичными лимфомами ЦНС, не имеющих патологии иммунной системы, в анамнезе уже были онкологические заболевания (например, лейкемия) • Сочетанные изменения: о Мультисистемное/мультиорганное поражение 2. Подразделении на стадии, степени и классификация лимфомы позвоночника: • НХЛ: классификация стадий прогрессирования заболевания Ann Arbor: о В-клеточная лимфома (80-85%): – Ангиотропная лимфома (АЛ): редкое системное заболевание, при котором происходит частичная или полная окклюзия кровеносных сосудов опухолевыми клетками В-клеточного ряда о Т-клеточная лимфома (1 5-20%) о Лейкемическая форма, характеризующаяся периферическим лимфоцитозом и поражением костного мозга у 50% детей и примерно у 20% взрослых пациентов: – Обычно, если у пациентов отмечается более выраженное поражение лимфоузлов (особенно медиастинальных), менее выраженное изменение лейкоформулы периферической крови и незначительное увеличение числа бластных форм в костном мозге (< 25%), то = лимфома о Агрессивная лимфома: – Быстро прогрессирующее заболевание, которое, однако, хорошо отвечает на лечение и нередко заканчивается стойкой ремиссией о Медленная форма: – Медленно прогрессирующее заболевание, хорошо отвечающее на лечение, которое тем не менее не позволяет добиться ремиссии • ХЛ: классификация Costwold (модифицированная система Ann Arbor): о Экстралимфатические очаги поражения встречаются нечасто 3. Микроскопия: • Лимфоцитарные опухолевые клетки в костном мозге, оболочках мозга • Инфильтрация периваскулярных пространств • АЛ: внутрисосудистая пролиферация опухолевых клеток в просвете капилляров, венул, артериол и артерий мелкого калибра • ХЛ: клональная трансформация клеток В-клеточного происхождения → патогномоничным признаком является обнаружение двуядерных клеток Рида-Штернберга

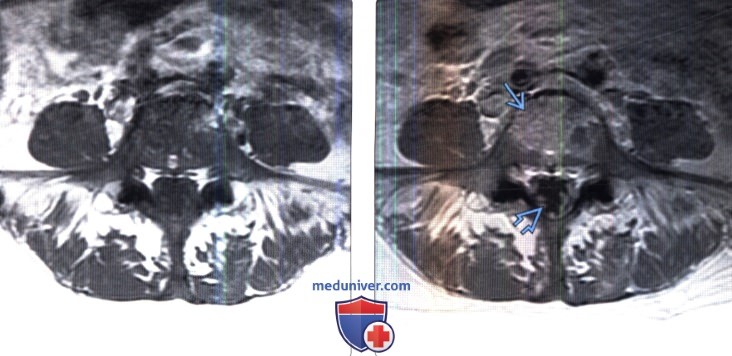

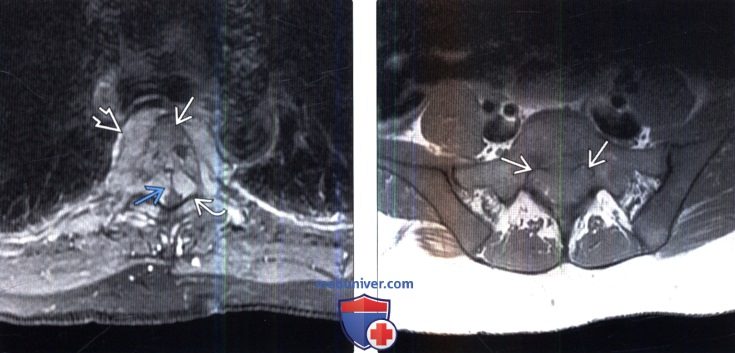

(Справа) Аксиальный срез, Т1-ВИ с КУ: контрастное усиление сигнала костного мозга тела позвонка и мягких мозговых оболочек конского хвоста. (Справа) Аксиальный срез, Т1-ВИ, пациент с лимфомой: замещение опухолевой тканью нормальной эпидуральной клетчатки в крестцовом канале. (Справа) Сагиттальный срез, FS Т1-ВИ с КУ: неоднородное контрастное усиление сигнала метастатических очагов в телах грудных позвонков. Эпидуральный компонент, сдавливающий спинной мозг, характеризуется гомогенным контрастным усилением. д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина лимфомы позвоночника: • Наиболее распространенные симптомы/признаки: о Наиболее частым симптомом на момент обращения пациента за медицинской помощью является боль в спине о Интрамедуллярная форма = миелопатия (парезы, нарушения чувствительности) • Другие симптомы/признаки: о Снижение гуморального и клеточного иммунитета способствует развитию оппортунистических инфекций 2. Демография: • Возраст: о Взрослые, пик заболеваемости приходится на 4-7 десятилетия жизни • Пол: о Некоторое превалирование пациентов мужского пола • Эпидемиология: о НХЛ >> болезнь Ходжкина (БХ); в 80-90% случаев это В-клеточные лимфомы – Лимфомы ЦНС составляют > 85% НХЛ (В-клеточные >>> Т-клеточные) о Первичные эпидуральные лимфомы составляют 1-7% НХЛ и 10-30% злокачественных новообразований эпидуральной локализации о Вторичные эпидуральные лимфомы обнаруживаются у 5% пациентов с системными лимфомами о Первичные костные лимфомы составляют 3-4% всех злокачественных опухолей костей о Поражение костного мозга отмечается у 25-50% пациентов с НХЛ и 5-1 5% с БХ о Интрамедуллярные лимфомы составляют 1-3% всех лимфом ЦНС о Лептоменингеальная форма лимфомы практически всегда является следствием отсева клеток из интракраниального очага 3. Течение заболевания и прогноз: • Компрессия спинного мозга отмечается у 5-10% пациентов с системными лимфомами • Наиболее благоприятными прогнозом характеризуются первичные костные лимфомы: о 5-/10-летняя выживаемость при этой форме заболевания составляет, соответственно, 91 и 87% 4. Лечение лимфомы позвоночника: • Лучевая ± химиотерапия: о Высокая чувствительность опухоли к химио-/лучевой терапии • ± хирургическое лечение е) Диагностическая памятка. Следует учесть: • Лимфомы могут характеризоваться самой различной рентгенологической картиной ж) Список использованной литературы: 1. Mechtler LL et al: Spinal cord tumors: new views and future directions. Neurol Clin. 31(1):241 -68, 2013 2. Hanrahan Q et al: MRI of spinal bone marrow: part 2, T1 -weighted imaging-based differential diagnosis. AJR Am J Roentgenol. 197(6): 1309-21, 2011 3. Barajas RF Jr et al: Diffusion-weighted MR imaging derived apparent diffusion coefficient is predictive of clinical outcome in primary central nervous system lymphoma. AJNR Am J Neuroradiol. 31 (1):60-6, 2010 4. Geus-Oei LF et al: Predictive and prognostic value of FDG-PET. Cancer Imaging. 8:70-80, 2008 – Также рекомендуем “МРТ, сцинтиграфия лейкоза позвоночника” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.8.2019 |

Источник

Дата публикации 29 мая 2020Обновлено 19 мая 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Лимфомы – это заболевания, для которых характерен первичный локальный злокачественный опухолевый рост, исходящий преимущественно из внекостномозговой лимфоидной ткани. В отличие от лейкозов с первичным поражением костного мозга и лейкемическими нарушениями периферической крови, лимфомы возникают в лимфатических узлах и проникают в окружающие ткани. При этом в костном мозге долгое время опухолевые клетки не образуются.

Лимфомы подразделяются на две большие группы:

- лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина или ходжинские лимфомы);

- неходжкинские лимфомы (лимфосаркомы, НХЛ) [1].

Ходжкинские лимфомы встречаются в 40 % случаев, а неходжкинские – в 60 %. Единственный достоверный дифференциальный признак ходжкинских лимфом в отличие от неходжкинских – морфологическое исследование, при котором находят специфические для болезни Ходжкина клетки Березовского – Штернберга – Рида. В дальнейшем для уточнения диагноза проводят иммуногистохимическое исследование.

В структуре онкологических заболеваний Российской Федерации лимфома Ходжкина занимает 9-10 место. Мужчины болеют чаще женщин, городские жители – чаще сельских.

Отмечено два пика заболеваемость лимфомой Ходжкина у взрослых:

- 20-30 лет.

- Старше 60 лет.

Вероятно, первый пик связан с пролиферативным потенциалом клеток (способностью к делению), а второй пик – с ослаблением иммунного контроля.

По данным Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина, в Российской Федерации каждый год выявляются около 10-12 тыс. новых случаев неходжкинской лимфомы, что составляет 2,6 % от всех злокачественных опухолей. Пик заболеваемости приходится на 16-34 года [2][3].

Причины появления лимфом до конца не изучены, существуют особенности течения заболевания у детей и на фоне иммунодефицита (например, ВИЧ).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы лимфомы

Первые симптомы заболевания:

- слабость;

- повышение температуры до 38 °С и выше;

- потливость, особенно в ночное время.

Первые признаки заболевания совпадают с клинической картиной ОРВИ или ОРЗ.

В течение нескольких недель происходят следующие изменения:

- снижается вес;

- увеличиваются лимфатические узлы.

Нужно помнить, что лимфатические узлы могут увеличиваться и при ОРВИ, поэтому не следует излишне паниковать по этому поводу. При увеличении шейных лимфатических узлов необходимо исключить, помимо системных инфекционных заболеваний, патологию зубов, ротоглотки и гортани [3][4]. Лимфатические узлы могут увеличиваться от расчёсов на голове при нервно-аллергических реакциях и педикулёзе и внесении инфекции через эти расчёсы.

Как правило, увеличенные лимфатические узлы воспалительного характера болезненные при пальпации, плотно-эластичные, часто спаянные с гиперемированной кожей. Напротив, лимфоузлы при лимфоме плотные и абсолютно безболезненные.

Одним из отличительных признаков лимфом является усиление и/или появление боли в лимфатических узлах при употреблении алкоголя. Возникает кожный беспричинный зуд и гиперергическая реакция на укус насекомых (комаров и др.), которой раньше не было [5][8]. При этом необходимо помнить о такой патологии, как болезнь кошачьих царапин – воспалении лимфатических узлов после царапины или укуса кошки в течение 3-25 дней.

При онкологическом заболевании увеличенный лимфатический узел может быть проявлением метастаза. Учитывая, что лимфатический узел является фильтром, который “вылавливает” инфекцию или опухолевые клетки, его увеличение сигнализирует о присутствии патологии и требует внимательного отношения со стороны больного. Изначально может увеличиваться один лимфатический узел и группа регионарных, но может и присутствовать и генерализованное увеличение лимфатических узлов.

В дальнейшем при разрастании опухолевых масс в средостении (части грудной полости, ограниченной спереди грудиной, сзади позвоночником) и компрессии пищевода и верхних дыхательных путей появляется затруднённость дыхания и глотания. При сдавлении сосудистого пучка возникает симптом верхней полой вены, проявляющийся в набухании вен верхних конечностей и особенно головы и шеи [4][5].

Обширное разрастание опухоли в забрюшинном пространстве и брыжейке кишки приводит к кишечной непроходимости, отсутствию мочи с развитием гидронефроза. Соответственно локализация опухолевых клеток в селезёнке приведёт к увеличению селезёнки в размерах и боли в левом подреберье за счёт перерастяжения капсулы селезёнки.

Патогенез лимфомы

Патогенез лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом различаются. При лимфоме Ходжкина лимфоидное новообразование появляется в одном лимфатическом узле или в цепочке лимфоузлов и изначально распространяется в пределах смежных лимфатических узлов. Неходжкинские лимфомы, как правило, возникают вне узлов и распространяются непредсказуемо.

Патогенез лимфомы Ходжкина

Выдвигаются различные теории происхождения лимфомы Ходжкина, основные из них:

- генетическая – заболевание возникает при нарушении определённых цепей в генотипе клеток, наблюдается семейная наследственность;

- постинфекционная – в ряде случаев в анамнезе отмечаются перенесённые инфекции, такие как инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирус и др.;

- спонтанная бласттраснформация лимфоцитов – превращение лимфоцитов под влиянием различных стимуляторов, в том числе чужеродных антигенов, в бластоподобные формы, способные к делению [3][7].

Патогенез неходжкинской лимфомы

Доказанной теории возникновения НХЛ нет. Отмечается повышенное число заболевших среди следующих пациентов:

- людей с отягощённой наследственностью, у родственников которых выявлены опухолевые заболевания крови;

- перенёсших инфекционные заболевания;

- после иммуносупрессии и трансплантации печени, почек и сердца [8][9].

Таким образом, лимфомы возникают после сильной встряски иммунной системы с последующим её дисбалансом в виде бласттрансформации. При бласттрансформации по неизвестным причинам не происходит трансформация клеток во взрослый фенотип. Это приводит к большому неконтролируемому образованию бластов, что и является началом опухолевого роста.

Классификация и стадии развития лимфомы

В соответствии с классификацией Ann Arbor (модификация Cotswold) выделяют четыре стадии развития лимфомы [4][5][9].

Стадия I. Характеризуется поражением опухолевыми клетками лимфатических узлов одного региона (регионарное поражение). Допускается поражение одного лимфатического узла из другой регионарной группы, тогда к стадии I добавляется литера “Е”.

Стадия II. Для второй стадии характерно поражение не менее двух лимфатических зон выше или ниже диафрагмы – это могут быть поражённые лимфатические узлы разных регионов, например шейных и подмышечных, узлов средостения и шейных и т. д. Добавление в классификации литеры “Е” происходит при поражении экстралимфатических тканей (печени, селезёнки, костного мозга) и/или органа по ту же сторону диафрагмы.

Стадия III. Поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы, например паховых и шейных, паховых и лимфатических узлов средостения. Номенклатура опухоли подразумевает чёткое определение экстранодальных поражений (поражение опухолевыми клетками вне лимфатических узлов):

- III S(1) стадия – с вовлечением селезёнки;

- III E(2) стадия – с локализованным экстранодальным поражением;

- III SE стадия: сочетание III S и III E.

Стадия IV. Множественное поражение лимфатических узлов в различных зонах организма человека или поражение экстралимфатических органов (одного или несколько). При этом лимфатические узлы могут быть как поражены, так нет.

Обязательным в классификации является оценка общего состояния пациента:

- литера “А” добавляется при отсутствии общих симптомов интоксикации;

- литера “В” характеризуется лихорадкой не менее трёх дней подряд выше 38°С, ночной обильной потливостью, снижением веса на 10 % тела за последние 6 месяцев; к “Б” также относятся повышение в крови СОЭ (скорости оседания эритроцитов), церулоплазмина, α2-глобулина, фибриногена, ЛДГ (лактатдегидрогеназы).

- литера “Х” добавляется при значительных размерах опухоли (более 10 см) и при огромных размерах опухолевых масс в средостении.

Осложнения лимфомы

При лимфоме важно оценить общее состояние больного, для этого используется шкала ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) [5][8][9].

| Статус | Определение |

|---|---|

| Физическая активность больного не отличается от активности до заболевания, пациент ведёт себя как абсолютно здоровый человек | |

| 1 | Физическая активность снижена, но пациент сам передвигается и в состоянии выполнять не интенсивные физические нагрузки и заниматься лёгкими видами физической работы и умственным трудом |

| 2 | Физическая активность снижена, появляется утомляемость, но пациент способен самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Усталость компенсируется постельным режимом, которое занимает не более половины светлого времени суток |

| 3 | Физическая активность значительно снижена, пациент не способен полностью обслуживать себя в домашних условиях. Утомляемость вынуждает пациента более половины суток проводить в постели |

| 4 | Самая тяжёлая категория больных, они полностью обездвижены и постоянно находятся в постели или в сидячем положении, не могут себя обслуживать. Минимальная физическая нагрузка моментально истощает их, с пациентами невозможна длительная продуктивная коммуникация |

Осложнения при лимфоме Ходжкина:

- обструкции мочевыводящих путей, пищеварительной и дыхательной систем за счёт разрастания опухолевой ткани и компрессионного сдавления окружающих органов;

- появление опухолевых инфильтратов в лёгких и ЦНС, которые проявляются неврологической симптоматикой (параличом, парезом и энцефалопатией) и пневмонией;

- при генерализации опухолевого процесса наступает почечная, печёночная и сердечно-лёгочная недостаточность;

- в связи с ослаблением иммунитета учащаются инфекционные заболевания и появляются оппортунистические инфекции – их возбудителем являются организмы, не вызывающие патологий у здоровых людей.

Осложнения при неходжкинской лимфоме схожи, но есть некоторые особенности:

- чаще возникает лимфоматозный менингит;

- синдром верхней полой вены;

- двусторонняя непроходимость мочеточников;

- кишечная непроходимость из-за разрастания опухолевых масс в брыжейке кишки;

- ослабление мышечной активности конечностей, вплоть до полного обездвижения;

- компрессия спинного мозга;

- патологические переломы длинных костей.

Диагностика лимфомы

Как правило, при отсутствии системных проявлений заболевания и увеличении одного или нескольких лимфатических узлов применяют антибиотики. Если картина не меняется, необходимо выполнить ряд дополнительных обследований (рентген грудной клетки, КТ, УЗИ) и пункционную биопсию. Достоверный диагноз лимфомы можно поставить только на основании гистологии, полученной при биопсии лимфатического узла. Наиболее информативный способ – это забор изменённого лимфатического узла. Для определения подвида лимфомы и назначения химиотерапии необходимо провести полное морфологическое исследование с обязательным иммуногистохимическим анализом.

Перед взятием биопсии, помимо стандартного клинического обследования, необходимо исключить следующие факторы, влияющие на изменение лимфоузлов:

- хронический лимфолейкоз и острый лейкоз по общему анализу крови;

- учитывать, что лимфоцитоз может сопровождать инфекционную патологию, такую как ВИЧ, вирус Эпштейна-Бара, цитомегаловирус, вирусные гепатиты, токсоплазмоз и др.;

- опухоль вилочковой железы (выявляют методом компьютерной томографии);

- выяснить, не было ли в ближайшее время вакцинации и приёма лекарственных препаратов.

Диагноз ставится только по результатам гистологического исследования поражённого лимфатического узла. Анализ проводят методом аспирационной биопсии (забор взвеси клеток). Для этого под новокаином трепан-иглой (режущая игла, оснащённая пункционным пистолетом) берут столбик ткани поражённого органа, затем окрашивают и изучают под микроскопом.

Иногда этого бывает недостаточно, и морфологи просят предоставить для исследования часть или целый лимфатический узел. В таком случае под местной анестезией полностью удаляют конгломерат поражённых лимфоузлов [3][4].

Для постановки диагноза пользуются последней версией МКБ (Международная классификация болезней) с учётом стадийности, которая оценивает не только распространение опухоли по лимфатическим узлам и тканям за пределами лимфатической системы, но и общее состояние больного.

Также для диагностики лимфом применяют лучевые методы:

- рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях используется при невозможности выполнения КТ, МРТ или позитронно-эмиссионной томографии;

- ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических лимфатических, внутрибрюшных и забрюшинных узлов и органов брюшной полости – выполняют при невозможности провести КТ или МРТ (отсутствие оборудования в клинике или специалиста и боязни пациентом замкнутого пространства);

- компьютерная томография (КТ) грудной и брюшной полости – стандарт обследования пациентов с лимфомами;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) шеи, грудной и брюшной полости зачастую позволяет чётко определить стадию заболевания;

- позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и КТ всего тела с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ).

Визуализация лимфатических узлов и интерпретация полученных результатов во многом зависят от оборудования и специалиста, который проводит обследование. Для оценки динамики лечения лучше наблюдаться в одном медицинском центре и у того же специалиста. Это поможет уменьшить погрешность техники и влияние человеческого фактора.

Лечение лимфомы

При увеличенных лимфатических узлах категорически запрещено заниматься самолечением. Прогревать лимфоузлы нельзя, так как это может привести к распространению инфекции или генерализации опухолевого процесса. Также нельзя прикладывать лёд – это только усилит воспаление и ухудшит общее состояние пациента.

Лечение лимфомы Ходжкина заключается в использовании лучевой и лекарственной терапии и их комбинации. При I и II стадиях болезни Ходжкина назначаются дакарбазин, винбластин, блеомицин и доксорубицин. Эти лекарства не вызывают серьёзных осложнений. Для полного излечения, которое возможно на этих стадиях у 95 % онкобольных, требуется не менее двух курсов этими препаратами; III и IV стадии лимфомы Ходжкина требуют 6-8 курсов лечения комплексом таких препаратов, как прокарбазин, винкристин, циклофосфамид, адриамицин, этопозид и бленоксан. Они эффективны, но при их назначении имеется риск развития вторичного рака или лейкемии [7][10].

Лечение неходжкинской лимфомы. В лечении неходжкинских лимфом применяют лучевую терапию с/или химиотерапией. В ряде случаев проводят химиотерапию с последующей трансплантацией мезенхимальных стволовых клеток или костного мозга как источника стволовых клеток [8][9].

В последнее время обнадёживающие результаты лечения получены при использовании моноклональных антител. Следует отметить, что лечение в каждом случае врач подбирает индивидуально в зависимости от общего состояния пациента, сопутствующей патологии и варианта опухоли в соответствии со стандартами химиотерапии и лучевой терапии. В некоторых случаях (при большем локальном конгломерате узлов, значительно увеличенной селезёнке и др.) прибегают к хирургическому удалению поражённого органа [5][6].

В настоящее время разрабатываются молекулярно-генетические исследования опухолевых клеток, типирование, создание специфических сывороток и вакцин против каждого вида опухоли индивидуально для каждого пациента, но это медицина будущего и доступна пока единичным медицинским центрам.

Клинические рекомендации по определению эффективности лечения [4][5]

Эффективность лечения следует оценивать после 2-3 курсов химиотерапии при сохранении стабильной клинической картины не менее двух недель. С помощью УЗИ, КТ, МРТ или ПЭТ оценивают:

- динамику размеров лимфатических узлов;

- размеры опухоли при поражении печени или селезёнки;

Также проводят иммуногистохимическое исследование костного мозга для верификации опухолевых клеток. В зависимости от полученных данных, эффективность лечения расценивают как:

- полную ремиссию;

- частичную ремиссию;

- неуверенную полную ремиссию;

- частичную ремиссию и стабилизацию заболевания;

- рецидив.

Эффективность терапии также оценивают в середине лечения с учётом размеров лимфатических узлов, количество поражённых лимфоузлов, размеров селезёнки, результата пункции костного мозга.

В литературе последних лет [11][12] появились исследования о прогностическом значении микроРНК (малые некодирующие молекулы РНК) и других маркеров, позволяющих на ранних стадиях и после курса лечения определить возможность рецидива. Эти современные маркеры являются наиболее чувствительными методами, но пока находятся на стадии клинических испытаний.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при лимфоме Ходжкина зависит от формы и стадии заболевания:

- при локальных формах лимфомы Ходжкина с локализацией процесса над диафрагмой пятилетняя общая и безрецидивная выживаемость больных составляет при комплексной терапии около 90 %, десятилетняя и более – 80 %.

- при лимфоме Ходжкина III A стадии пятилетняя общая и безрецидивная выживаемость составляет более 80 %, при III Б стадии – около 60 %.

- при IV стадии после полихимиолучевого лечения пятилетняя общая выживаемость составляет около 45 %.

Хорошо выздоравливают молодые пациенты, особенно на ранних стадиях заболевания.

Неходжкинские лимфомы на ранних стадиях имеют относительно хороший прогноз. Современная терапия позволяет добиться более чем десятилетней выживаемости на ранних стадиях, но поздние стадии заболевания фактически не лечатся и приводят к смерти.

В онкологической практике применяют таблицу прогнозирования выживаемости пациента с лимфомой [5][9].

| Международный прогностический индекс (МПИ): | ||

|---|---|---|

| Параметр | Благоприятный | Неблагоприятный |

| Возраст, годы | ≤60 | >60 |

| Общее состояние по шкале ECOG | 0-1 | 2-4 |

| Уровень ЛДГ в сыворотке | Нормальный | Повышен |

| Число экстранодальных очагов поражения | ≤1 | >1 |

| Стадия Ann Arbor | I-II | III-IV |

В правой колонке таблицы представлены значения, характерные для неблагоприятного течения заболевания. Если каждый параметр принять за единицу, то рассчитывается МПИ следующ?

(Слева) На сагиттальном КТ-срезе отмечается склероз тела одного позвонка у пациента с лимфомой. Лимфомы являются довольно значимой причиной заболеваемости и смертности пациентов пожилого возраста.

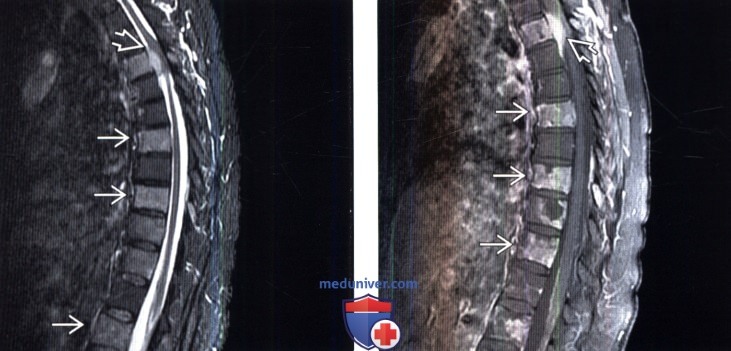

(Слева) На сагиттальном КТ-срезе отмечается склероз тела одного позвонка у пациента с лимфомой. Лимфомы являются довольно значимой причиной заболеваемости и смертности пациентов пожилого возраста. (Слева) Сагиттальный срез, Т2-ВИ: патологическое снижение интенсивности сигнала тел нескольких грудных позвонков, видны массивный паравертебральный и эпидуральный компоненты опухоли. Инфильтративное поражение тел позвонков без их деструкции и низкая интенсивность Т2-сигнала типичны для лимфомы.

(Слева) Сагиттальный срез, Т2-ВИ: патологическое снижение интенсивности сигнала тел нескольких грудных позвонков, видны массивный паравертебральный и эпидуральный компоненты опухоли. Инфильтративное поражение тел позвонков без их деструкции и низкая интенсивность Т2-сигнала типичны для лимфомы. (Слева) На сагиттальном STIR МР-И (слева) определяется гипоинтенсивное объемное образова ние в заднем отделе эпидурального пространства, вызывающее выраженное сдавление дурального мешка и корешков костного хвоста. На сагиттальном Т1-ВИ с КУ (справа) отмечается диффузное интенсивное контрастирование этого образования. Четких признаков костного поражения не видно. Низкая интенсивность Т2-сигнала и диффузное контрастное усиление характерны для богатых клетками опухолей, к которым относится и лимфома.

(Слева) На сагиттальном STIR МР-И (слева) определяется гипоинтенсивное объемное образова ние в заднем отделе эпидурального пространства, вызывающее выраженное сдавление дурального мешка и корешков костного хвоста. На сагиттальном Т1-ВИ с КУ (справа) отмечается диффузное интенсивное контрастирование этого образования. Четких признаков костного поражения не видно. Низкая интенсивность Т2-сигнала и диффузное контрастное усиление характерны для богатых клетками опухолей, к которым относится и лимфома. (Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ с КУ: распространенное и гомогенное контрастное усиление сигнала В паренхимы шейного отдела спинного мозга у пациента с лимфомой. Обратите внимание на то, что поражение спинного мозга не сопровождается видимым контрастированием его оболочек.

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ с КУ: распространенное и гомогенное контрастное усиление сигнала В паренхимы шейного отдела спинного мозга у пациента с лимфомой. Обратите внимание на то, что поражение спинного мозга не сопровождается видимым контрастированием его оболочек. (Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: распространенное снижение интенсивности сигнала костного мозга тел нескольких позвонков, связанное с лимфоматозной инфильтрацией. Корешки конского хвоста четко не дифференцируются.

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: распространенное снижение интенсивности сигнала костного мозга тел нескольких позвонков, связанное с лимфоматозной инфильтрацией. Корешки конского хвоста четко не дифференцируются. (Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ, пациент с лимфомой: диффузное патологическое снижение интенсивности сигнала тела и задних элементов поясничного позвонка. Корешки конского хвоста несколько утолщены на фоне распространенного поражения мягких мозговых оболочек.

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ, пациент с лимфомой: диффузное патологическое снижение интенсивности сигнала тела и задних элементов поясничного позвонка. Корешки конского хвоста несколько утолщены на фоне распространенного поражения мягких мозговых оболочек. (Слева) Аксиальный срез, FS Т1-ВИ с КУ: распространенное лимфоматозное поражение тела позвонка, паравертебральных мягких тканей и эпидурального пространства. Линейный участок низкой интенсивности сигнала между сдавленным спинным мозгом и ЗПС – это связка Хоффмана.

(Слева) Аксиальный срез, FS Т1-ВИ с КУ: распространенное лимфоматозное поражение тела позвонка, паравертебральных мягких тканей и эпидурального пространства. Линейный участок низкой интенсивности сигнала между сдавленным спинным мозгом и ЗПС – это связка Хоффмана. (Слева) Сагиттальный срез, STIR МР-И: распространенное лимфоматозное метастатическое поражение тел нескольких позвонков с распространением процесса на верхнегрудном уровне в эпидуральное пространство и сдавлением спинного мозга.

(Слева) Сагиттальный срез, STIR МР-И: распространенное лимфоматозное метастатическое поражение тел нескольких позвонков с распространением процесса на верхнегрудном уровне в эпидуральное пространство и сдавлением спинного мозга.