Лекарства при стенозе позвоночника

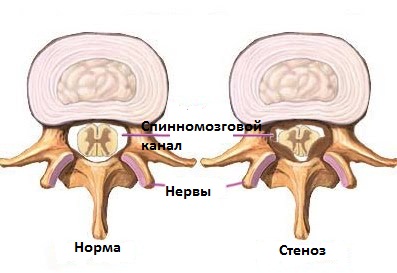

Спинальный стеноз проявляется сужением пространства в канале позвоночника, при котором происходит сдавливание нервных рецепторов, проходящих в спинальном отделе позвоночного столба. Локализуется патология обычно в поясничном и шейном отделе спины. Иногда болезнь протекает бессимптомно. У некоторых пациентов наблюдается возникновение болевого синдрома, покалывания, онемения и мышечной слабости. Симптоматика способна нарастать со временем. Причиной развития спинального стеноза обычно являются дегенеративные изменения в позвоночном столбе и остеоартроз.

Чаще всего лечение стеноза подразумевает использование консервативных методик, хотя при тяжелом течении заболевания доктор может посоветовать прибегнуть к проведению операции с целью создания дополнительного пространства в позвоночном канале для спинного мозга и нервных окончаний.

Разновидности заболевания

Стеноз позвоночника можно разделить на несколько видов, что обусловлено локализацией сужения в позвоночном канале. Патология способна сформироваться в любой области позвоночника либо сразу двух участках. Зачастую обнаруживают наличие таких типов стеноза:

1. цервикального – спинальный канал сужен в районе шейного отдела позвоночного столба;

2. поясничного – проблема локализуется в поясничной области (это самая встречаемая разновидность заболевания).

Симптоматика

В некоторых случаях симптоматика, свойственная стенозу, определяется при сканировании на КТ либо МРТ, хотя иногда заболевание протекает бессимптомно. При проявлении признаки формируются понемногу, а с течением времени могут нарастать. Клиническая картина может отличаться, что обусловлено локализацией сужения и конкретными рецепторами, которые оказались сжаты.

Если стеноз развился в области шеи, человек отмечает развитие следующих признаков:

1. онемения либо покалывания в кистях, руках, ногах либо ступнях;

2. слабости в конечностях;

3. нарушений в двигательных функциях, равновесии тела;

4. болевого синдрома в шейном отделе;

5. в серьёзных ситуациях возможно развитие дисфункции в кишечнике или мочевом пузыре.

Когда заболеванием охвачена поясничная область, пациент предъявляет жалобы на возникновение таких проблем:

1. чувство онемения либо покалывания в ногах или ступнях;

2. слабости в нижних конечностях или стопах;

3. болей или спазмов в одной либо обеих нижних конечностях во время стояния человеком длительное время либо хождения – чаще всего такой признак ослабевает, когда человек наклоняется вперёд или садиться;

4. болевого синдрома в области спины.

Если параллельно с острой дисфункцией в кишечнике и мочевом пузыре обнаруживается слабость в ногах, это может указывать на формирование такой болезни, как синдром конского хвоста, что требует немедленного проведения операции.

Факторы, провоцирующие развитие стеноза

У некоторых уже при рождении обнаруживается узкий позвоночный канал. Хотя чаще всего причина формирования спинального стеноза кроется в патологических изменениях в позвоночной ткани, из-за чего сужается спинномозговой канал. Спровоцировать образование патологии способны такие факторы:

1. Разрастание костной ткани (наличие остеофитов). На фоне спондилоартроза в некоторых случаях формируются костные шипы, способные прорастать в спинномозговой канал. Из-за болезни Педжета, развитие которой нередко отмечается у взрослых пациентов, тоже есть вероятность разрастания костной ткани в позвоночном столбе.

2. Грыжи в межпозвонковых дисках. Мягкая ткань, которая служит амортизатором меж позвонков, с течением времени обычно усыхает. Благодаря трещинам, образующимся с внешней стороны на дисках, их содержимое выпячивается, что приводит к сдавливанию спинномозгового канала или нервных рецепторов.

3. Утолщённая связочная ткань. Связки, которыми удерживается костная ткань в позвоночнике, с возрастом утолщаются и уплотняются. Что приводит к их выпячиванию в сторону позвоночного канала.

4. Новообразования. Аномальное разрастание ткани способно произойти в области самого спинномозгового канала, в оболочках, покрывающих спинной мозг, либо в полости меж ним и элементами позвоночника. Чаще всего новообразования неплохо определяются в процессе проведения сканирования посредством КТ либо МРТ.

5. Травматизм позвоночного столба. Дорожно-транспортное происшествие и прочий травматизм способны стать причиной смещения или перелома одного либо сразу нескольких элементов позвоночника. Смещённая в результате травмы костная ткань наносит вред содержимому спинномозгового канала. Постоперационная отёчность в ткани позвоночного столба тоже способна стать причиной сдавливания спинного мозга и нервных окончаний.

Факторы риска

Многим пациентам, у которых диагностирован спинальный стеноз, более 50 лет. Однако на фоне дегенеративных перемен в тканях позвоночника заболевание может развиться и более молодом возрасте, поэтому не стоит забывать о других факторах риска.

К появлению сужения в позвоночном канале могут привести травмы, врождённое деформирование позвоночного столба в виде сколиоза и генетических болезней, оказывающих воздействие на формирование костной и мышечной ткани по организму в целом. Благодаря методам визуализации можно точно определить, что спровоцировало появление болезни.

Возможные последствия

В редких случаях, при тяжелом течении заболевания, наблюдается прогрессирование спинального стеноза, что приводит к развитию устойчивых неврологических расстройств:

1. онемения;

2. слабости в мышцах;

3. проблем с равновесием;

4. недержания урины;

5. паралича.

Диагностические мероприятия

С целью определения спинального стеноза доктор собирает сведения о симптоматике, её выраженности, анамнезе, а также проводит физический осмотр, чтобы изучить неврологический статус.

Чтобы точно диагностировать заболевание, специалистом может быть назначено исследование пациента посредством:

1. Рентгена. Благодаря рентгенографии позвоночного столба есть возможность определить наличие костных изменений – костных шипов (остеофитов), из-за которых происходит сужение пространства в позвоночном канале.

2. МРТ (магнитно-резонансной томографии). Данная диагностика подразумевает применение мощного магнита и радиоволн, чтобы получить рисунок позвоночного столба в поперечном срезе. Процедура помогает выявить нарушения в дисках и связочной ткани, присутствие новообразований. Основное, что можно определить с помощью МРТ – это точная локализация сужения нервов в спинном мозге.

3. Компьютерной томографии либо КТ-миелограммы. Если имеются противопоказания относительно выполнения МРТ, доктор рекомендует проведение КТ, чтобы получить подробную поперечную визуализацию позвоночного столба. КТ-миелограмма подразумевает введение контрастного вещества перед диагностикой. Такое исследование помогает определить степень заболевания, что требуется, чтобы подготовить больного к хирургическому вмешательству.

Как лечить спинальный стеноз

Терапевтические действия при стенозе позвоночника обусловлены локализацией патологии и выраженностью симптоматики. Доктор, основываясь полученными клиническими данными, решает какую тактику в лечении выбрать.

Чаще всего консервативная терапия является довольно эффективной относительно ослабления признаков и сохранения функциональности опорно-двигательной системы. Когда же подобные методики не приносят результата, доктор может порекомендовать проведение операции.

Консервативная терапия

Консервативное лечение при спинальном стенозе подразумевает использование таких групп медикаментов:

1. Болеутоляющих препаратов – анальгетиков на основе ибупрофена, напроксена, ацетаминофена, которые способны на время облегчить болевой синдром, появившийся из-за дискомфорта на фоне стеноза позвоночника. Как правило, такие лекарства назначаются краткосрочно, поскольку для них свойственно провоцировать негативные реакции, в особенности на фоне продолжительного использования.

2. Антидепрессантов. Трициклические антидепрессанты, принимаемые перед сном (например, амитриптилин), способствуют облегчению хронического болевого синдрома.

3. Противосудорожных средств. Благодаря некоторым антиконвульсантов – Габалентину и Прегабалину – снижаются болевые ощущения, спровоцированные нарушениями в нервных окончаниях.

4. Опиоидов – медикаментов, содержащих кодеин (Оксикодон, Гидрокодон), помогает на некоторое время снять боль. Такие препараты не рекомендованы к продолжительному использованию, поскольку приводят к серьёзным побочным реакциям, в том числе привыканию.

Кроме того, врач может назначить проведение физиотерапевтических процедур: электрофореза, лазеротерапии, хивамата, криотерапии и пр. это поможет ослабить дискомфортные ощущения на фоне стеноза позвоночника.

Также для лечения стеноза применяют иглорефлексотерапию. Методика является эффективной при нарушенной чувствительности. Причем при стабилизации чувствительности, обычно снижаются болевые ощущения.

Еще в таких случаях нередко назначают мануальную терапию и остеопатию. Такие способы помогают некоторому улучшению подвижности в элементах позвоночного столба.

Лечебная гимнастика

Многие пациенты, которым диагностирован спинальный стеноз, пытаются как можно меньше нагружать позвоночник для снижения опасности нарастания болевого синдрома. Хотя это может стать причиной развития слабости в мышцах, из-за чего нарастает боль.

Действия инструктора по лечебной физкультуре направлены на подбор упражнений, способствующих:

1. хорошему сильному мышечному корсету и повышению выносливости;

2. поддержанию гибкости и стабильности в позвоночном столбе;

3. улучшению равновесия в теле.

Уколы стероидных препаратов

Нервные рецепторы в районе сдавливания склонны к раздражению и опуханию. Когда в полость в проблемном участке вводится кортикостероидное средство, от спинального стеноза избавиться не получится, однако укол поможет ослабить воспалительный процесс и частично уменьшает болевой синдром.

Уколы стероидных препаратов не каждому человеку помогают. Причем повторное введение стероида способствует ослаблению соседних костей и соединительных тканей, так что подобные лекарства можно колоть лишь пару раз в течение года.

Декомпрессионная терапия

Подобное лечение подразумевает использование иглообразных инструментов, чтобы удалить часть утолщённой связочной ткани в заднем отделе позвоночного столба, это помогает в увеличении полости в позвоночном канале и снятия давления на нервные окончания. Такая процедура назначается при поясничном позвоночном стенозе и утолщении связки.

Методика именуется управляемой поясничной декомпрессией.

Так как процедура проводится без общего обезболивания, такой способ может случать в качестве альтернативы некоторым пациентам с высокой хирургической опасностью, которая связана с сопутствующей патологией.

Оперативное вмешательство

Проведение операции при спинальном стенозе может быть назначено, когда консервативное лечение оказалось безрезультатным, либо при увеличении неврологических признаков. Цель хирургического лечения – декомпрессия нервной структуры, благодаря увеличению полости в позвоночном канале. Декомпрессия в районе сужения позвоночного канала – это самый радикальный метод снятия симптоматики при позвоночном стенозе.

Исследованиями доказано, что оперативное вмешательство в позвоночный столб обладает меньшим числом последствий, если лечение проводится врачом. Так что при появлении сомнений относительно опыта хирурга рекомендуется проконсультироваться с другим врачом.

Лечение стеноза подразумевает применение таких методов:

1. Ламинэктомии. В процессе операции удаляют заднюю пластинку поврежденного позвоночного элемента. Такая процедура ещё носит название – декомпрессионная хирургия, так как уменьшает давления на нервные окончания путем увеличения полости возле них. Иногда требуется фиксация данного позвонка к близлежащим позвонкам посредством имплантатов из металла и костных трансплантатов (спинального слияния). Это помогает добиться стабилизации позвоночного столба.

2. Ламинотомии. Во время данной операции удаляют лишь часть пластины, зачастую вырезают отверстие, достаточное по размерам для снижения давления на нервную структуру в конкретной области.

3. Ламинопластики. Такую процедуру проводят лишь в шейной области позвоночного столба. При лечении расширяется пространство в позвоночном канале и создается шарнир на пластине.

Минимально инвазивное вмешательство, при котором удаляется избыточная ткань так, что происходит уменьшение нарушений в здоровых тканях, расположенных поблизости. Таким образом, снижается необходимость проведения спинального слияния. Кроме того, такая методика позволяет сократить продолжительность восстановительного периода.

Чаще всего оперативное вмешательство по увеличению пространства в спинномозговом канале способствует ослаблению симптоматики при позвоночном стенозе. Хотя в отдельных случаях после хирургического лечения признаки могут не только не уменьшиться, но и усилиться.

К другим хирургическим рискам можно отнести инфицирование, разрыв оболочки мозга, образование тромбов в нижних конечностях и усугубление неврологического статуса.

Вероятные дальнейшие терапевтические методики

Сейчас врачи проводят клинические исследования относительно эффективности и возможности применения в терапевтических целях стволовой клетчатки при дегенеративных позвоночных патологиях. Такая методика носит название – регенеративная медицина. Кроме того, идет проведение исследований геномных методов лечения, будут разработаны новые методы влияния на гены при обнаружении позвоночного стеноза.

Профилактика стеноза

Чтобы контролировать состояние, нужно периодически посещать доктора. Для предотвращения дальнейшего ухудшения самочувствия врачи рекомендуют выполнять такие действия в домашних условиях:

1. Принимать безрецептурные анальгетики (Аспирин, Ибупрофен, Напроксен, Ацетаминофен) для снижения болевых ощущений и воспалительного процесса.

2. Пользоваться горячими либо холодными пакетами. Избавиться от некоторых признаков стеноза в шейной области можно, прикладывая тепло или холод на шею.

3. Поддерживать в норме массу тела. При избыточном весе или ожирении доктор советует пациенту избавиться от лишних килограмм. Это уменьшает боли и снижает лишнюю нагрузку на позвоночник, в особенности на поясничную область.

4. Делать специальные упражнения, чтобы растянуть и укрепить мышечный корсет, это способствует разгрузке позвоночного столба и ослаблению давления на нервные структуры. Гимнастический комплекс для выполнения дома должен подбирать специалист.

5. Пользоваться тростью либо ходунками, как вспомогательными устройствами, обеспечивающими стабильность. Так можно ослабить болевой синдром, причем пациент сможет делать наклоны вперёд при ходьбе.

MBST-терапия

Справиться со стенозом сможет инновационный метод лечения позвоночника – MBST-терапия. Она запускает естественные регенерационные процессы в организме и помогает справиться с заболеванием без операции. Достаточно всего 10 процедур, чтобы устранить негативные симптомы стеноза.

Источник

Спинальный стеноз – сужение свободного пространства в позвоночном канале, которое приводит к давлению на корешки спинного мозга или спинной мозг. Это нарушение обычно вовлекает сужение одной или более из областей позвоночного столба: канал проходящий через центральные отверстия в позвонках (спинномозговой канал) через который проходит спинной мозг и корешки и межпозвонковые отверстия, через которые корешки выходят из позвоночника и иннервируют части тела. Сужение может вовлекать как небольшую часть позвоночника, так и быть на большом протяжении. Давление на нижнюю часть спинного мозга или нервных корешков может привести к появлению болей и нарушений чувствительности в нижних конечностях. При давлении на более высокие отделы спинного мозга (в области шеи) симптоматика может быть как в нижних конечностях, так и в верхних.

Наиболее часто спинальный стеноз встречается в возрасте старше 50 лет, одинаково часто у мужчин и женщин. Однако стеноз может развиться и в более молодом возрасте при наличии врожденной узости спинномозгового канала или наличием травм позвоночника.

Структуры, участвующие в формировании стеноза.

Позвоночник состоит из 26 костей и простирается от черепа до таза.»24 из них называются позвонками. 7 позвонков в шейном отделе, 12 в грудном отделе, 5 поясничных позвонков, крестец состоит из пяти сращенных позвонков и самый нижний отдел копчик состоит и3-5 недоразвитых позвонков. Позвоночник – колонна из 26 костей, которые простираются в линии от основания черепа до таза. Между позвонками располагаются межпозвонковые диски, которые выполняют как связующую, так и амортизационную функцию. Позвоночник является основной опорой для верхней части тела, позволяя человеку стоять, поворачиваться, нагибаться, кроме того позвоночник надежно защищает спинной мозг от повреждений. Наиболее часто при стенозе затрагиваются следующие структуры:

- Межпозвоночные диски – хрящевая ткань с содержанием гелеобразного вещества, располагающиеся межу позвонками и выполняющими амортизационные функции.

- Фасеточные суставы – соединяют дужки позвонков друг с другом (дужки расположены в конце тела позвонка). Эти суставы помогают лучше фиксировать позвонки между собой и позволяют отклоняться туловищу назад.

- Межпозвоночные отверстия – пространство между позвонками, через которые выходят нервные корешки и иннервируют определенные части тела.

- Дуга позвонка – часть позвонка в задней части позвонка, которая участвует в формировании задней стенки спинномозгового канала.

- Связки – эластичные соединительнотканные образования фиксирующие позвонки и не позволяющие позвонкам соскальзывать. Довольно часто в формировании стеноза участвует большая желтая связка, которая протягивается по всему позвоночнику.

- Ножки – часть позвонка формирующие стенки спинномозгового канала.

- Спинной мозг и корешки это продолжение центральной нервной системы, который простирается от головного мозга вниз в поясничный отдел по спинномозговому каналу, который как кожух защищает его. Спинной мозг состоит из нервных клеток, их скоплений. Спинной мозг соединяется со всеми частями тела с помощью 31 пары корешков, которые отходят из спинного мозга и выходят из позвоночника.

- Синовиальные оболочки – тонкие мембраны, которые производит жидкость (синовиальную) необходимую для смазки внутри сустава.

- Позвоночная арка – окружность, состоящая из костной ткани, формирующая канал, через который проходит спинной мозг круг кости вокруг канала, через который проходит спинной мозг.

- Конский хвост (Cauda equina) – пучок корешков, который берет начало в поясничном отделе позвоночника, где заканчивается спинной мозг, и эти корешки обеспечивает иннервацию нижней части туловища.

Причины стеноза

Нормальный позвоночный канал обеспечивает достаточное пространство для спинного мозга и cauda equina. Сужение канала, который происходит при спинальном стенозе, может быть врожденным или приобретенным. У некоторых людей с рождения узкий спинномозговой канал или есть искривление позвоночника, приводящее к давлению на нервы мягкие ткани или связки. При наличии такого заболевания как ахондроплазия происходит неправильное формирование костных тканей позвонков, происходит утолщение, и укорочение ножек позвонков, что приводит к сужению спинномозгового канала.

Нормальный позвоночный канал обеспечивает достаточное пространство для спинного мозга и cauda equina. Сужение канала, который происходит при спинальном стенозе, может быть врожденным или приобретенным. У некоторых людей с рождения узкий спинномозговой канал или есть искривление позвоночника, приводящее к давлению на нервы мягкие ткани или связки. При наличии такого заболевания как ахондроплазия происходит неправильное формирование костных тканей позвонков, происходит утолщение, и укорочение ножек позвонков, что приводит к сужению спинномозгового канала.

Из приобретенных причин бывают следующие причины.

Дегенеративные заболевания

Спинальный стеноз чаще всего возникает из-за дегенеративных изменений, происходящих вследствие старения организма. Но дегенеративные изменения могут быть вследствие морфологических изменений или воспалительного процесса. По мере старения организма происходит утолщение связок и их кальцификация (образование депо солей кальция внутри связок). Происходит также разрастания в области позвонков и суставов – эти разрастания называются остеофитами. Когда страдает одна часть позвоночника, то происходит увеличение нагрузки на интактную часть позвоночника. К примеру, при грыже диска происходит компрессия корешка или спинного мозга. Когда появляется гипермобильность сегмента позвоночника капсулы фасеточных суставов утолщаются вследствие усилий по стабилизации сегмента, что также может приводить к образованию остеофитов. Эти остеофиты уменьшают пространство межпозвонковых отверстий и оказывают компрессию на нервные корешки.

Спондилолистез это состояние когда происходит сползание одного позвонка по отношению к другому. Спондилолистез возникает вследствие дегенеративных изменений или травм или крайне редко бывает врожденным. Нарушенная биомеханика позвоночника вследствии листеза может привести к давлению сползшего позвонка и вместе с ним и диска, к давлению на спинной мозг или корешки.

Возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике являются наиболее частыми причинами развития спинального стеноза. Нередко причиной стеноза являются две формы артрита (остеоартрит и ревматическим артрит).

Возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике являются наиболее частыми причинами развития спинального стеноза. Нередко причиной стеноза являются две формы артрита (остеоартрит и ревматическим артрит).

Остеоартрит – наиболее распространенная форма артрита и, как правило, встречается у лиц среднего и пожилого возраста. Это – хронический, дегенеративный процесс, в который могут быть вовлечены многие суставы тела. При этом заболевании происходит изнашивание и истончение поверхностного слоя хрящевой ткани суставов и часто происходит избыточные костные разрастания остеофиты и уменьшение функциональности суставов. При вовлечении в процесс фасеточных суставов и дисков возникает состояние, которое называют спондилезом.Спондилез может сопровождаться дегенерацией диска костными разрастаниями, что может приводить как с сужению спинномозгового канала, так и межпозвонковых отверстий.

Ревматоидный артрит – обычно поражает людей в более раннем возрасте, чем остеоартрит и связан с воспалением и утолщением мягких тканей (синовиальных оболочек ) суставов. И хотя ревматоидный артрит не так часто служит причиной появление спинального стеноза, но повреждение связок костей суставов может быть достаточно серьезным и начинается с синовитов. Сегменты с избыточной мобильностью (например, шейный отдел позвоночника) поражаются при ревматоидном артрите, прежде всего.

Другими состояниями не связанными с дегенеративными изменениями в организме являются следующие состояния:

Опухоли позвоночника – избыточный рост тканей, которые могут оказывать непосредственное давление на спинной мозг или сужать спинномозговой канал. Кроме того рост опухолевой ткани может привести к резорбции костной ткани или фрагментации костей.

Травмы, переломы позвонков могут вызвать как сужение канала, кроме того при осложненных переломах может быть воздействие фрагментов кости на спинной мозг или корешки.

Болезнь Пэджета хроническое заболевание костной ткани, проявляющееся неправильным ростом костной ткани, которая становится толстой и хрупкой (что увеличивает риск переломов). В результате возникают боли в суставах артриты. Болезнь может развиваться в любой части туловища, но чаще всего в позвоночнике. Структурные изменения в костной ткани позвоночника могут приводить к сужению спинномозгового канала и вызвать выраженную неврологическую симптоматику.

Флюороз – это чрезмерный уровень содержания фторида в организме. Может возникать вследствии вдыхания индустриальных газов и пыли, приема пищи с большим содержанием фтора или случайным приемом пищи с большим содержанием фтористых инсектицидов. Избыток фтора может привести к уплотнению связок и или размягчению костей и к дегенеративным изменениям, приводящим к спинальному стенозу.

Оссификация задней продольной связки возникает при накоплении кальцинатов в связке, которая тянется вдоль всего позвоночника. Эти кальциевые депозиты фактически превращают ткань связочную в костную. И эти кальциевые депозиты могут оказывать давление на нервы в спинномозговом канале.

Симптомы

Пространство внутри спинномозгового канала может быть сужено и это может протекать бессимптомно. Однако если сужение оказывает давление на спинной мозг, конский хвост cauda equina, или нервные корешки то появляется симптоматика, которая медленно прогрессирует. Шея или поясница могут болеть или не болеть. Чаще, пациенты испытывают онемение, слабость, судороги, или разлитую боль в руках или ногах. Если суженое место оказывает давление на нервный корешок, то пациенты могут испытывать боль иррадиирующую в ногу (пояснично-крестцовый радикулит). Приседание или сгибание позвоночника могут уменьшить болевые проявления (при сгибании происходит увеличение между позвонками в позвоночнике. Поэтому и рекомендуются упражнения на сгибание позвоночника, наравне с упражнениями с отягощением.

У пациентов с более серьезным стенозом могут возникнуть проблемы с кишечником, мочевым пузырем или с функцией нижних конечностей. Например, синдром конского хвоста достаточно редкий, но очень серьезный вид спинального стеноза. Синдром конского хвоста возникает вследствие компрессии на структуры конского хвоста, и симптомы могут включать нарушение контроля над функцией кишечника, мочевого пузыря, эректильные дисфункции или боль, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях. Синдром конского хвоста – это состояние, требующее экстренной медицинской помощи.

Диагностика

Врач может использовать разные подходы для диагностики спинального стеноза и исключения других заболеваний:

История заболевания – пациент подробно описывает симптомы, наличие в анамнезе травм, имеющихся заболеваний, которые могут быть причиной появления спинального стеноза.

Физическая экспертиза – врач обследует пациента, определяет наличие ограничение движений в конечностях проверяет наличие болей при гиперэкстензии позвоночника, неврологических показателей, таких как чувствительность, мышечная сила в конечностях рефлекторная активность.

Рентгенография рентгеновские лучи позволяют, получит двухмерное изображение позвоночника. Рентгенография может быть назначена как первый метод исследования, особенно помогая диагностировать травмы или опухоли. Рентгенография позволяет визуализировать структуру позвонков конфигурацию суставных поверхностей обнаружить кальцинаты.

МРТ использует мощное магнитное поле, которое, проходя через тело, попадает на сканнер и проходит компьютерную обработку. МРТ позволяет сканнировать срезы тканей, которые потом преобразуются в двух или трехмерное изображение. МРТ особенно актуально для получения информации о состоянии мягких тканей, таких как межпозвонковые диски или связки. Кроме того визуализируются спинной мозг, нервные корешки и окружающие ткани таким образом позволяя диагностировать увеличение тканей дегенерацию или опухоли.

Компьютерная томография (КТ) – рентгеновский луч проходит через ткани под различными углами попадает на сканнер и анализируется компьютером. Также как и МРТ позволяет получить двух-трехмерные изображение тканей послойно. КТ лучше визуализирует костные структуры, но позволяет видеть также и мягкие ткани. КТ позволяет визуализировать спинномозговой канал и структуры окружающие его.

Миелография представляет собой разновидность рентгенографии, но только при миелографии в спинномозговой канал вводится контрастное вещество. Это позволяет визуализировать наличие стеноза опухолей, остеофиты или признаки давления на спинной мозг грыж дисков.

Радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия) Введенный в кровь радиоизотоп распределяется избирательно в тканях с повышенным обменом веществ. Этот метод позволяет диагностировать переломы, опухоли, инфекции. Радиоизотопное сканирование проводится для подтверждения диагноза но само в чистом виде не позволяет дифференцировать заболевания.

Лечение стеноза

Консервативные методы лечения

Медикаментозное лечение

НПВС(нестероидные противовоспалительные средства) такие как аспирин, напроксен, ибупрофен, индометацин помогают снизить воспаление и уменьшить отек и боль.

Инъекции кортикостероида в оболочки, покрывающие спинной мозг позволяют уменьшить воспаление и боль в ногах.

Инъекции с анестетиками называемы блокадами позволяют на некоторое время снять боль.

Ограничение двигательной активности в зависимости от заинтересованных нервов.

ЛФК. Физические упражнения подобранные врачом ЛФК помогают увеличить объем движений в позвоночнике, усилить мышцы брюшного пресса и спины, что позволяет стабилизировать позвоночник. В некоторых случаях можно рекомендовать аэробные нагрузки (такие как плавание или езда на велосипеде), но с постепенным увеличением нагрузок.

Корсеты. Возможно, использование корсета на небольшой промежуток времени для фиксации позвоночника и уменьшения болевого синдрома. Как правило, корсеты актуальны у пациентов пожилого возраста со слабыми мышцами брюшного пресса и с дегенеративными изменениями в нескольких отделах позвоночника.

Мануальная терапия этот метод лечения основан на принципе того, что уменьшение объема движений в сегментах позвоночника приводит к ухудшению функций и вызывать боль. Задача манипуляций мануального терапевта восстановить объем движений в позвоночники, снять мышечные блоки. Мануальная терапия также использует тракционные методики (вытяжение позвоночника) для уменьшения компрессии на нервные структуры спинного мозга. Исследование показало, что мануальная терапия также эффективны как и другие консервативные методы лечения при спинальном стенозе.

Иглоукалывание – Этот метод лечения представляет собой стимуляцию определенных участков тела различными методами, чаще всего введением тонких игл, проникающих через кожу. Исследования показали, что помощью иглотерапии удается добиться хороших результатов, особенно при болях в пояснице.

Хирургическое лечение. Во многих случаях состояния, которые привели к стенозу не могут быть устранены консервативными методами лечения, хотя и удается снять болевой синдром с помощью консервативных методов лечения на некоторое время. Поэтому в первую очередь всегда назначается консервативное лечение. Но если есть такие симптомы, как слабость в ногах с нарушением процесса ходьбы, нарушение функции мочевого пузыря и кишечника, то возникает необходимость в экстренном оперативном вмешательстве. Кроме того для выбора в пользу оперативного лечения имеет значение отсутствие эффекта от консервативного лечения. Задачей оперативного лечения является устранение компрессии на спинной мозг и корешки, и удаление избыточных тканей, вызывающих сдавление нервных структур. Наиболее частой операцией является декомпрессионная ламинэктомия, которая проводится как с фиксацией, так и без фиксации позвонков.

Риск и прогноз оперативного лечения

Любое хирургическое вмешательство связано с риском при проведении общего наркоза и риск высокий у пациентов пожилого возраста. Риском самого оперативного вмешательства при спинальном стенозе является возможное повреждение дуральных оболочек, инфекционные осложнения, тромбообразование. Наличие сопутствующей соматической патологии является фактором влияющим на возможность проведения оперативного лечения. Как правило, результатом оперативного лечения является быстрый регресс симптоматики, ввиду того, что устраняются причины давления на нервные структуры. Но в некоторых случаях симптоматика может сохраняться длительное время и после операции. Это обычно бывает в тех случаях, когда в дооперационном периоде была длительная компрессия на нервы или спинной мозг и произошло повреждение самой структуры нервов. Отдаленные результаты оперативного лечения зависят от степени дегенеративных изменений в позвоночнике и полноценности реабилитации.

Источник