Лечение огнестрельных ранений позвоночника

Огнестрельное ранение позвоночника – клиника, диагностика, неотложная помощь

Огнестрельные ранения (ОСР) позвоночника в Соединенных Штатах представляют собой довольно значимую проблему как для больниц крупных городов, так и для военных госпиталей. В условиях наблюдаемого сегодня постоянного роста уровня преступности число ОСР позвоночника в структуре всех повреждений спинного мозга увеличилось с 13 до 17%. Ввиду значительных функциональных ограничений и инвалидизации пациентов с огнестрельными ранениями (ОСР) позвоночника их лечение и последующая реабилитация сопряжены с весьма значительными как социальными, так и экономическими издержками.

Огнестрельные ранения (ОСР) военного времени в связи с высокой энергией ранящих снарядов обычно более тяжелые по сравнению с ранениями мирного времени и зачастую сопровождаются полным перерывом спинного мозга и очень низкой вероятностью какого-либо неврологического восстановления В структуре огнестрельных ранений (ОСР) позвоночника как мирного, так и военного времени преобладают ранения грудного отдела позвоночника, за которыми следуют ранения пояснично-крестцового и шейного отделов.

а) Эпидемиология. Огнестрельные ранения (ОСР) мирного времени в США достигли уже эпидемического порога, частота их в 90 раз превышает таковую, наблюдаемую в любой другой цивилизованной стране.

Пропорционально растет и частота ОСР позвоночника, которые на сегодняшний день в крупных городах вышли на второе по частоте место в структуре травм спинного мозга. В США типичные пациенты с ОСР — это молодые мужчины, неженатые, безработные, афроамериканского или латиноамериканского происхождения, уже имеющие в анамнезе эпизоды подобных травм или проблемы с законом. Легкое огнестрельное оружие составляет в США около 25% всего имеющегося у населения оружия, однако именно оно ответственно за 80% всех ОСР мирного времени.

Благодаря растущему количеству ОСР позвоночника большинство крупных травматологических центров 1 уровня на сегодняшний день хорошо знакомы с принципами лечения этой категории пациентов.

В последние 10 лет Соединенные Штаты участвовали одновременно в двух вооруженных конфликтах в рамках международной кампании по борьбе с терроризмом — это операции «Иракская свобода» (2003-2012) и «Несокрушимая свобода». В одних только этих двух конфликтах санитарные потери составили более 50000 человек. Ранения позвоночника стали одними из наиболее тяжелых ранений. В этой категории раненых также нередко наблюдались сочетанные ранения костно-мышечной системы, головы, груди, а ранения позвоночника часто захватывали несколько уровней, что значительно отличает эти ранения от ранений мирного времени.

Обеспечение медицинской помощью в боевых условиях может оказаться очень проблематичным, а эвакуация раненого и оказывающего ему помощь персонала на поле боля может быть более приоритетной, чем полная медицинская эвакуация.

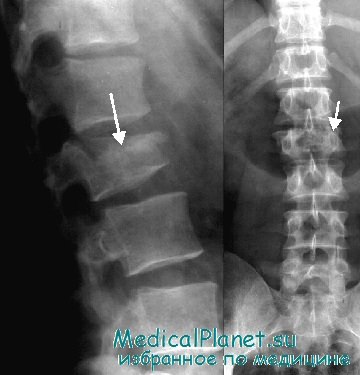

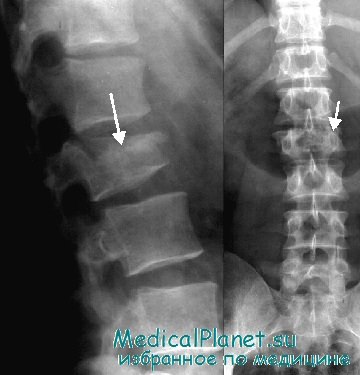

Огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника,

проникающее в спинномозговой канал, с тотальным неврологическим дефицитом (параплегия) ниже уровня повреждения.

Пациент получал консервативное лечение.

б) Механизмы повреждения. Энергия любого движущегося объекта определяется формулой Е = 1/2 mv2, где Е — это кинетическая энергия, m — масса и v—скорость. Таким образом энергия пули, передаваемая тканям организма при ранении, увеличивается по экспоненте с ростом ее скорости. Большая часть гражданского огнестрельного оружия, обычно это пистолеты и револьверы, имеют начальную скорость пули менее 600 м/с и считаются «низкоэнергетическими», тогда как боевое автоматическое оружие, например, АК-47 или М16, характеризуются начальной скоростью пули более 600 м/с и считаются «высокоэнергетическими».

Чем меньше расстояние до цели, тем меньше энергии теряет пуля в пути, следовательно, тем больше энергии она отдаст тканям тела жертвы. Фрагментация пули при ударе, как это бывает у пуль со скошенной головкой, приводит к образованию множества ранящих снарядов, движущихся по различным траекториям и приводящих к увеличению объема повреждения тканей.

У пули может быть «оболочка» — тонкий металлический слой, покрывающий ее поверхность. Цельно-оболочечные пули созданы для поражения отдаленных мишеней, характеризуются высокой точностью поражения и могут приводить к формированию одинаковых по размеру входного и выходного отверстий. Полуоболочечные и безоболочеч-ные пули предназначены для поражения близко расположенных целей и при ударе деформируются и фрагментируются, приводя к более значительному повреждению тканей.

Большинство пуль имеют свинцовый сердечник, тогда как оболочка их изготавливается из меди, латуни или никеля. Эти вещества могут быть токсичны, особенно в случаях, когда пуля попадает и остается в межпозвонковом диске. Токсичность свинца общеизвестна и может быть оценена путем периодического определения уровня свинца или оценки непрямых эффектов его токсичности в виде гемопоэтических или аксональных расстройств. В исследованиях на животных также была показана токсичность меди для ткани головного и спинного мозга при прямом контакте их с этим металлом.

в) Догоспитальная помощь и лечение в отделении неотложной помощи. Первая помощь пострадавшим с огнестрельным ранением (ОСР) направлена на восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей, дыхания и кровообращения — протокол АВС. Всем пациентам как можно раньше должна назначаться профилактика столбняка и, в зависимости от уровня повреждения, должны быть решены ряд других задач.

Ранения шейного отдела позвоночника нередко осложняются повреждением дыхательных путей и зачастую требуют немедленной интубации трахеи или трахеостомии. Аналогично ранения магистральных артерий шеи, проявляющиеся кровотечением из раны пульсирующей струей, могут потребовать временного шунтирования для сохранения церебрального кровотока. Повреждения глотки и пищевода характеризуются высоким уровнем инфекционных осложнений и могут потребовать экстренной ревизии раны и восстановления соответствующих анатомических образований.

Все эти вмешательства при отсутствии у пациента неврологического дефицита не следует откладывать в угоду рентгенологическому обследованию шейного отдела позвоночника, поскольку огнестрельное ранение (ОСР) позвоночника редко приводят к его нестабильности. У пациентов с гипотензией и брадикардией (т.е. клиникой спинального шока) изменения гемодинамики связаны с нарушением симпатической иннервации, поэтому таким пациентам должны в первую очередь назначаться вазопрессоры, а не объем-заместительная терапия. Диафрагма получает иннервацию из С3-С5 сегментов спинного мозга, поэтому пациенты с повреждениями верхних сегментов шейного отдела спинного мозга обычно не могут самостоятельно дышать и им показана немедленная интубация трахеи и искусственная вентиляция легких.

Огнестрельные ранения (ОСР) грудного отдела позвоночника нередко сопровождаются ранениями легких (гемоторакс и/или пневмоторакс) или сердца и крупных сосудов (проникающее ранение сердца, тампонада сердца, повреждение аорты). Лечение этих повреждений приоритетней лечения ранения спинного мозга.

Огнестрельные ранения (ОСР) поясничного и крестцового отделов позвоночника обычно сочетаются с ранениями органов брюшной полости и таза, соответственно. Особое внимание следует обращать на возможное ранение толстой кишки, поскольку оно в отсутствие надлежащего лечения, включающего в том числе антибактериальную терапию, сопряжено с высоким риском инфекционных осложнений.

Огнестрельное ранение шейного отдела позвоночника.

Пуля прошла через спинномозговой канал в направлении сзади наперед и остановилась в теле позвонка.

У пациента имел место тотальный неврологический дефицит и он пролечен консервативно.

г) Неврологическое обследование. Неврологическое обследование начинается со снятия с пациента всей одежды и укладывания его на жесткую поверхность для защиты спинного мозга в случаях нестабильных повреждений. Отмечается число входных и выходных пулевых отверстий, разница между которыми может составлять число пуль, находящихся в теле человека. Входные отверстия обычно имеют чистые четко ограниченные края, тогда как выходные отличаются неровными рваными краями. После местной обработки ран их маркируют рентгенпозитивными маркерами для последующей рентгенологической оценки возможного хода раневого канала.

Физикальное обследование должно быть сфокусировано на уровне повреждения и выявлении неврологического дефицита ниже него. Если пациент в сознании, признаки моторного и сенсорного дефицита выявляются легко. В коматозном состоянии или в условиях седации можно попробовать оценить ответ пациента на болевые раздражители с верхних и нижних конечностей. Глубокие сухожильные рефлексы у пациентов с тотальным неврологическим дефицитом (т.е. спинальным шоком) ниже уровня повреждения обычно отсутствуют. Особое внимание следует обратить на наличие тонуса сфинктера прямой кишки и бульбокавернозного рефлекса, которые помогают выявить полный перерыв спинного мозга.

д) Лучевая диагноситика. Первичное рентгенологическое обследование заключается в проведении стандартной рентгенографии интересующих отделов тела в прямой и боковой проекциях. Если раневые отверстия были предварительно помечены рентгенпозитивными маркерами, можно оценить примерную траекторию движения пули в тканях и получить ответ на вопрос, какие органы могут быть повреждены. Рентгенография также позволяет идентифицировать фрагменты ранящих снарядов, задержавшихся в тканях. При подозрении на нестабильное повреждение позвоночника (например, когда у пациента имеет место неврологический дефицит), особенно шейного его отдела, возможно проведение рентгенографии с функциональными пробами (активное сгибание и разгибание).

Методом выбора при обследовании пациентов с ОСР позвоночника является компьютерная томография (КТ). Тонкосрезовые (1-2 мм) томограммы позволяют точно локализовать пулю, а также оценить нанесенные ею повреждения. Фронтальные и сагиттальные КТ-реконструкции дают возможность оценить целостность всех трех колонн позвоночного столба, наличие локальной кифотической и/или сколиотической деформации позвоночника на уровне повреждения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) может привести к миграции ранящего снаряда в тканях и усугублению в связи с этим неврологического дефицита. В некоторых исследованиях, однако, была показана безопасность проведения МРТ у пациентов с ОСР позвоночника. Преимущества МРТ по сравнению с КТ включают лучшую возможность оценки мягкотканных повреждений (межпозвонковые диски, спинной мозг, спинномозговые нервы) и меньшее искажение изображений артефактами, вызванными присутствием в мягких тканях инородного тела.

– Также рекомендуем “Показания для операции при огнестрельном ранении позвоночника”

Оглавление темы “Операция при огнестрельном ранении позвоночника.”:

- Огнестрельное ранение позвоночника – клиника, диагностика, неотложная помощь

- Показания для операции при огнестрельном ранении позвоночника

- Опыт лечения огнестрельного ранения позвоночника в США

Источник

Среди гражданского населения частота огнестрельных ранений позвоночника неуклонно растет. В условиях города огнестрельная травма (ОТ) позвоночника получила особенно широкое распространение. В последнее время на долю пулевых ранений приходится 13% от всех позвоночных травм, при этом пулевые ранения, как причина травмы позвоночника, уступают только падениям и дорожно-транспортным происшествиям.

Сегодня во многих городах огнестрельная травма занимает второе место среди основных причин повреждений спинного мозга.

По данным Национального центра статистики спинальной травмы с 1973 по 1982 г. 13% от всех повреждений спинного мозга составляли огнестрельные ранения. Но, как следует из опубликованных данных, уже с 1990 г. они стали второй основной причиной спинномозговой травмы, а частота огнестрельной травмы позвоночника достигла 25%.

Поражающая способность (или кинетическая энергия) пули прямо пропорциональна ее массе и, даже в большей степени, скорости (Е = 1/2mv2). Характер повреждения тканей зависит от энергии, которую теряет снаряд по мере прохождения через тело. Скорость движения низкоскоростной (низкоэнергетической) пули составляет 300 и менее м/сек, а высокоскоростной (высокоэнергетической) — около 600 м/сек.

Низкоскоростные пулевые снаряды или их фрагменты могут проявлять свои повреждающие свойства без прямого взаимодействия с тканями. В процессе прохождения пули формируется временная полость из-за растяжения мягких тканей. За счет ударной волны и кавитационного воздействия происходит разрушение тканей, степень которого зависит от кинетической энергии пулевого снаряда.

К травме нервных образований может привести не только прямой контакт, но и прохождение пули в непосредственной близости от спинного мозга. Но обычно для развития неврологического дефицита необходимо, чтобы пуля прошла через позвоночный канал или задержалась в нем.

Все огнестрельные ранения позвоночника обследуют согласно общепринятому алгоритму оказания помощи. Прежде чем сосредоточить внимание на позвоночнике, необходимо оценить и стабилизировать общее состояние пострадавшего. Детально оценивают неврологический статус по шкале Frankel или ASIA (ASIA Стандарты).

При ранениях шейных позвонков обязательно выполняют ангиографию и панэндоскопию, а в связи с увеличением риска осложнений не рекомендуется у гражданского населения проводить хирургическое обследование раневого канала, за исключением случаев нарастающей гематомы или разрыва сосуда.132 Огнестрельные ранения грудного отдела позвоночника могут сочетаться с повреждениями легких или сердца, а поясничного — с повреждения крупных сосудов, урогенитального тракта и органов брюшной полости.

В установленном порядке проводят обзорное рентгенологическое исследование и КТ для определения уровня повреждения и характера костной травмы. МРТ противопоказано из-за ферромагнетизма пулевых фрагментов и создаваемых ими артефактов. В острых ситуациях функциональную рентгенографию со сгибательной-разгибательной нагрузкой выполняют редко, но ее назначение возможно у пациентов в сознании или при подозрении на дестабилизацию позвоночника.

Считается, что огнестрельная травма позвоночника относится к категории стабильных, но последние публикации заставляют предположить, что стабильность не является гарантированной, особенно для шейного отдела.

Несмотря на то, что эффективность стероидов при свежей непрямой травме спинного мозга документально доказана, их роль при огнестрельной травме позвоночника менее ясна. Тем не менее, у пациентов с огнестрельной травмой, осложнившейся неврологическими расстройствами, авторы рекомендуют вводить метилпреднизолон болюсно в дозе 30 мг/кг и продолжать его введение по 5,4 мг/кг в час в виде инфузии в течение 24 часов. Эффективность профилактического назначения антибиотиков при лечении огнестрельных ранений также не ясна.

Обычно достаточно применять антибиотики широкого спектра действия в течение нескольких дней, за исключением огнестрельных травм с перфорацией полого органа. В таких случаях антибактериальные препараты могут назначаться сроком до 1-2 недель в сочетании с хирургической обработкой костной раны.

Декомпрессия спинного мозга по поводу неврологических расстройств показана только при условии усугубления неврологической симптоматики. Восстановление неврологических функций при этих частичных нарушениях имеет ограниченный характер, с повышенной частотой инфицирования и формирования ликворного свища.

Редко, но назначается извлечение пули. Задержавшиеся в просвете позвоночного канала пули или костные отломки могут стать причиной поздних неврологических расстройств и должны быть удалены до присоединения подобной симптоматики. Как отмечалось выше, пулю лучше удалить, если до попадания в позвоночник она перфорировала толстую кишку. Неизвлеченные пули редко вызывают проблемы, связанные с токсичностью свинца. Но свинцовая интоксикация вполне возможна при контакте пули с синовиальной жидкостью или ликвором, а также при ее вклинении в межпозвоночный диск.

При низкоскоростных огнестрельных переломах вероятность нестабильности позвоночника низкая, и таким больным обычно достаточно ортезной поддержки. Большинство из опубликованных случаев дестабилизации позвоночника, связанной с огнестрельной травмой, являются ятрогенными и обусловлены необдуманно проведенной декомпрессией. Недавно Isiklar и Lindsey сделали сообщение по случаям поздней дестабилизации позвоночника у больных с огнестрельной травмой, пролеченных неоперативным способом. Из всех установленных случаев нестабильности 75% приходились на шейный отдел позвоночника.

Поэтому при огнестрельной травме вероятность дестабилизации позвоночника существует и о ней всегда следует помнить, особенно при ранениях шейного отдела.

– Рекомендуем далее ознакомиться со статьей “Осложнения лечения травм позвоночника. Проблемы спинальной хирургии”

Оглавление темы “Неотложная помощь при травме позвоночника, груди”:

- Повреждения затылочно-шейного сочленения, перелом атланта. Диагностика, лечение

- Повреждения атланто-аксиального сочленения. Диагностика, лечение

- Повреждения нижнешейного отдела позвоночника. Диагностика, лечение

- Компрессионные, взрывные переломы позвоночника. Диагностика, лечение

- Повреждения грудного и поясничного отдела позвоночника. Диагностика, лечение

- Огнестрельная травма позвоночника. Диагностика, лечение

- Осложнения лечения травм позвоночника. Проблемы спинальной хирургии

- Торакотомия при травме груди. Частота, история проблемы

- Особенности травмы груди, торакоабдоминальных ранений. Тактика

- Оценка пациентов с травмой груди. Лечение

Источник

Огнестрельная рана – это рана, возникшая в результате действия снарядов (пуль, шрапнели, картечи, осколков, дроби), выпущенных из огнестрельного оружия. Отличительными особенностями огнестрельных ран являются тяжелая реакция организма, массивное повреждение тканей, значительная длительность заживления, большое количество инфекционных осложнений и смертельных исходов. Патология диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и рентгенологического исследования. Лечение включает в себя противошоковые мероприятия, восполнение кровопотери, ПХО с ушиванием или удалением поврежденных органов, перевязки и антибиотикотерапию.

Общие сведения

Огнестрельная рана – совокупность повреждений, возникающих в результате действия снаряда, выпущенного из огнестрельного оружия. По характеру и течению отличается от остальных видов ран. Сопровождается образованием большого массива нежизнеспособных тканей и тяжелой общей реакцией организма. Отмечается склонность к длительному заживлению и частым осложнениям.

При огнестрельных ранах могут наблюдаться все виды повреждений органов и тканей: нарушение целостности нервов, мышц и сосудов, переломы костей туловища и конечностей, повреждение грудной клетки, а также повреждение любых полых и/или паренхиматозных органов (гортани, печени и др.). Ранения с повреждением внутренних органов представляют большую опасность для жизни и нередко заканчиваются летальным исходом. Лечением огнестрельных ран в зависимости от поражения тех или иных органов и тканей могут заниматься травматологи-ортопеды, торакальные хирурги, сосудистые хирурги, абдоминальные хирурги, нейрохирурги и другие специалисты.

Огнестрельная рана

Причины

Огнестрельная рана является основным видом травм при проведении боевых действий. В мирное время встречается относительно редко и может становиться результатом криминальных инцидентов или несчастных случаев на охоте.

Патогенез

Для огнестрельных ран характерны определенные особенности, отличающие их от других видов ранений. Вокруг раневого канала образуется зона омертвевших тканей (первичного некроза). Раневой канал имеет неравномерное направление и протяженность. При сквозных ранениях возникает выходное отверстие значительного диаметра. В ране обнаруживаются инородные частицы, втянутые туда вследствие высокой скорости снаряда. Через некоторое время вокруг огнестрельной раны формируются новые участки омертвевших тканей (очаги вторичного некроза).

Разрушительное действие снаряда обусловлено двумя компонентами: прямым ударом, то есть непосредственным воздействием на ткани и боковым ударом, то есть действием ударной волны, которая мгновенно образует зону высокого давления, отбрасывающую ткани в сторону. В последующем образовавшаяся полость резко «схлопывается», возникает волна с отрицательным давлением, и ткани разрушаются вследствие огромной разницы отрицательного и положительного давления.

С учетом особенностей травмирующего воздействия в любой огнестрельной ране выделяют три зоны: раневой канал или раневой дефект (зону прямого воздействия снаряда), область контузии (в этой зоне формируется первичный некроз) и область коммоции (в этой зоне формируется вторичный некроз). Раневой дефект может быть истинным либо ложным. Истинный дефект образуется при вырывании участка ткани («минус» ткань), ложный – при сокращении разъединенных тканей (например, при сокращении поврежденных мышц).

Классификация

В современной травматологии и ортопедии формулировка диагноза осуществляется с использованием следующей классификации:

- По типу ранящего снаряда: осколочное, пулевое.

- По особенностям раневого канала: слепое, сквозное, касательное.

- По отсутствию или наличию повреждения полостей тела: проникающие и непроникающие.

- По характеру поврежденных тканей: с повреждением мягких тканей, нервов, сосудов, костей и внутренних органов.

- По количеству и особенностям повреждений: множественные, одиночные, сочетанные (пострадали 2 и более органа, расположенных в одной анатомической области, либо 2 или более анатомических области). Кроме того, выделяют комбинированные ранения, при которых наблюдается сочетание различных повреждающих факторов, например, огнестрельного оружия и радиации или отравляющих веществ.

- По локализации: раны конечностей, таза, живота, груди и головы.

Симптомы огнестрельной раны

В зависимости от характера повреждения различают три вида раневых дефектов: раневая полость (рана, имеющая видимое дно и стенки), раневой канал (рана, глубина которой превосходит диаметр) и раневую поверхность. Чаще всего в клинической практике встречается дефект в виде раневого канала; полости и поверхности обычно образуются при воздействии снарядов с низкой скоростью либо при касательных ранениях. Дно и стенки раневого дефекта покрыты погибшими тканями. Полость дефекта заполнена обрывками поврежденных тканей, инородными телами, сгустками крови, а при нарушении целостности костей – и костными отломками.

В зоне контузии образуются кровоизлияния, ткани диффузно пропитываются кровью. Возможны переломы, разрывы внутренних органов, формирование очагов денатурации и отрывы тканевых комплексов. Некротические ткани зоны контузии в последующем становятся основой для активного размножения микробов, которые попали в рану в момент повреждения. В зоне коммоции возникают расстройства кровообращения. Вначале мелкие сосуды спазмируются, затем расширяются, возникают явления стаза. Ткани не получают достаточно кислорода и питательных веществ, что обуславливает формирование очагов вторичного некроза.

Размеры зоны коммоции вокруг различных огнестрельных ран могут варьироваться. Кроме того, наблюдается неравномерность повреждения тканей вокруг одного раневого канала. Постепенное неравномерное образование некротических очагов наряду со смещением тканей при изменении положения тела (например, пациент получил ранение в согнутую ногу, а затем ее разогнул) обуславливает высокую вероятность формирования обособленных инфицированных полостей и гнойных затеков.

Осложнения

Огнестрельная рана может осложняться кровопотерей, шоком и различными видами гипоксии. В ответ на травмирующее воздействие возникают не только местные, но и общие изменения, называемые раневой болезнью. Нарушается обмен веществ, деятельность эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Развивается лихорадка, обусловленная всасыванием в организм продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и распадающихся тканей. Раневая болезнь протекает в несколько стадий: защиты (мобилизации), резистентности и истощения.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании истории повреждения и данных внешнего осмотра. Для уточнения характера и степени поражения органов и тканей проводят специальные исследования. При ранении нижней конечности выполняют рентгенографию бедра, голени или стопы, при ранении верхней конечности – рентгенографию кисти, предплечья или плеча, при ранении в область груди – рентгенографию грудной клетки и т. д. При подозрении на нарушение целостности нервов, сосудов и внутренних органов назначают консультации соответствующих специалистов: нейрохирурга, сосудистого хирурга, абдоминального хирурга, уролога, грудного хирурга. Обязательно осуществляют контроль пульса и АД, а также выполняют повторные анализы крови для оценки кровопотери и своевременного выявления гиповолемического шока.

Лечение огнестрельной раны

В первую очередь необходимо остановить кровотечение. При незначительном или умеренном кровотечении рану закрывают давящей повязкой, при обильном накладывают жгут выше места повреждения. Пострадавшему дают обезболивающие препараты, при возможности выполняют внутримышечную инъекцию анальгетиков. Пациента укладывают в горизонтальное положение (исключение – ранения в грудную клетку, при которых для облегчения дыхания больному следует придать сидячее или полусидячее положение), осуществляют иммобилизацию с использованием специальных шин либо подручных средств.

Если доставка пострадавшего в мед. учреждение затруднена или откладывается, в пункте первичной медицинской помощи проводят противошоковые мероприятия и осуществляют профилактику раневой инфекции, вводя антибиотики внутримышечно, промывая растворами антибиотиков раневой канал, а также выполняя обкалывание области раны.

Объем и очередность лечебных мероприятий в специализированном учреждении определяются с учетом состояния больного. Осуществляют восполнение ОЦК, проводят противошоковые мероприятия, выполняют хирургическую обработку ран. В ходе оперативного вмешательства по возможности иссекают загрязненные и нежизнеспособные ткани, рану промывают и дренируют. Поврежденные сосуды перевязывают, поврежденные органы частично иссекают и ушивают или полностью удаляют, мелкие осколки костей удаляют, крупные отломки сопоставляют. Обычно на начальном этапе при сложных и нестабильных переломах накладывают скелетное вытяжение.

При раневом канале небольшого диаметра швы на огнестрельную рану не накладывают, при дефекте большого размера сопоставляют края раны, используя редкие одиночные швы. Противопоказанием к проведению оперативного вмешательства является агональное состояние и травматический шок. Хирургической обработке не подлежат неглубокие касательные ранения, множественные осколочные и небольшие поверхностные «шпигованные» огнестрельные раны.

В послеоперационном периоде назначают антибиотики, продолжают коррекцию гиповолемии, выполняют перевязки. В последующем возможно наложение отсроченных первичных швов (через 5-6 суток), ранних вторичных швов (через 10-12 суток) и поздних вторичных швов (через 3 недели). Поскольку огнестрельные раны, как правило, заживают через нагноение, в отдаленном периоде при таких повреждениях часто требуются реконструктивные вмешательства: кожная пластика, пластика сухожилий, восстановление нервов, внутри- и внеочаговый остеосинтез и т. д.

Источник