Кувырки при переломе позвоночника

November 4th, 2017

| 10:15 pm – Компрессионный перелом позвоночника через кувырок Кувырок назад. Кувырок. Новость: Третий класс, 10 лет! Что, господитыбожемой, сложного в кувырке? Особенно для ребенка? Вот вы охаете и ахаете, а это действительно так. Но сейчас внешне ребенок может быть вполне худощав, но абсолютно деревянный, как буратино. Ни туда, ни сюда не гнется. Палка ходячая и непластичная. This entry was originally posted at https://zakrit-dver.dreamwidth.org/376662.html. Please comment there using OpenID. Tags: вечер вопросов и ответов |

|

Я не врач, но осмелюсь предположить – бывают негибкие дети. Я сама была такой – моя мама легко делала “мостик”, я не могла никогда, даже в 10 лет. Очень хотела, пыталась – как сейчас помню. Растягивалась. Но пошла в отца. Оно бывает и родители виноваты на этапе зачатия, а не воспитания.

Кувыркаться, правда, умею.

(Reply) (Thread)

|

Я тоже подозреваю, что бывают. И что дело не в воспитании и даже не в зачатии. У меня сын пошел в отца – короткие ахиллы, не может сидеть на корточках на всей стопе, только на носках.

Но дело в том, что дети начинают кувыркаться самостоятельно уже дома, когда начинают ходить. Голова большая, перевешивает 🙂

Почему кувырки, как упражнение, очень даже неплохое?

Кувырки позволяют ребенку точнее ощущать себя в пространстве, тренируют вестибулярку, поддерживают гибкость позвоночника и шейного отдела позвоночника.

Главное, научить его правильно делать.

И учить лучше в детском саду, а в школе к этому делу надо подходить с осторожностью.

Но учителя физкультуры, как правило, себе даже представить не могут, что дети реально не умеют кувыркаться. Для обучения кувырку вообще не надо посещать детские секции – это программа физподготовки уровня детского сада.

Edited at 2017-11-04 09:55 pm (UTC)

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Ну так гнать в шею надо учителей, которые представить не могут. Они обязаны даже не представлять, а знать.

А этого конкретного – сажать.

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Компрессионный перелом позвоночника не так страшен. Девочка восстановится. Никакого кардинального ущерба здоровью не нанесено. Его раньше даже не диагностировали, как перелом.

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Пожалуй, вы правы. Да, ничего не страшно, если это не твой ребёнок.

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Мои дети и я получили таких переломов, как минимум, пяток за жизнь. Просто врачи даже не возятся с этими травмами. Поболит – перестанет, щадящий режим и все. В редких случаях, когда перелом осложненный, тогда постельный режим и корсет.

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Сложно сказать – что и как аукнется годам к 50

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Ничего, и к шестидесяти межпозвоночные грыжи не приговор. Как же, блин, предыдущие-то поколения выживали?

Учитель – да, хам. Но девочка не умерла. А не уметь делать кувырок – уже прекрасная характеристика гиподинамичного ребенка. Потом она подрастет, захочет стать стройняшкой, пойдет на фитнесс качать оттопыренную жопу, приседать со штангой. И получит еще раз компрессионный перелом. А, может, даже и не раз. Накачает себе чудовищный лордоз – вот там последствия к 50 будет видны невооруженным глазом. Когда стенки сосудов станут, как тряпочки, и поясница отваливаться, тогда нынешние фитоняшки взвоют.

Edited at 2017-11-06 11:12 pm (UTC)

(Reply) (Parent) (Thread)

|

К 50 аукнется неумение кувыркаться в детстве. Развалится к такой-то матери. А ведь еще рожать надо. Ну, может, и не надо… В детстве какой-то мышечный корсет должен наработаться, связки должны как-то тянуться. Ребенок должен целыми днями сидеть практически неподвижно, чтобы стать настолько слабым. Я, кстати, та самая сестра, которая офигевает от нынешних детей. Они, как старички – ноют, кряхтят, ничего не могут, неуклюжие какие-то и немилые. Травматизма у меня нет, но я не зарекаюсь. Дети все слабее и слабее. И с большим азартом рассказывают друг другу и мне про свои “болячки”. Как с пенсионерами общаюсь. И не надо про “чужих” детей. Моя дочь занималась у меня же. Согласна, с детьми что-то не так.

(Reply) (Parent) (Thread)

|

Не вынесла душа поэта 🙂

(Reply) (Parent) (Thread)

Источник

Компрессионный перелом позвоночника у детей – это нарушение целостности кости, сопровождающееся сдавлением костной ткани и уменьшением высоты позвонка. Проявляется резкой болью, кратковременной остановкой дыхания. В последующем болезненность уменьшается, отмечается скованность движений. Возможны нарушения походки, вялость, боли в груди либо животе. В тяжелых случаях наблюдается неврологическая симптоматика. Диагноз выставляется на основании жалоб, данных осмотра, результатов рентгенографии КТ, МРТ. Лечение – функциональное ведение, наложение гипсового корсета, ЛФК, физиотерапия.

Общие сведения

Компрессионный перелом позвоночника у детей, по различным данным, составляет 1-10% от общего числа переломов. За последние десятилетия показатели травматизма возросли практически втрое, но специалисты связывают это не с увеличением количества поражений, а с повышением уровня диагностики. Наиболее распространенными являются повреждения грудного отдела. Из-за сглаженной симптоматики в день травмы госпитализируется всего 35% детей. У 24% компрессионный перелом выявляется уже после сращения.

Причины

Причиной компрессионного перелома становится падение с высоты на голову, ноги либо ягодицы. У детей травма чаще развивается вследствие прыжков с лестниц, сооружений на игровых площадках, падений с деревьев и качелей. Значительную долю поражений составляют неудачные приземления, кувырки при занятиях некоторыми видами спорта. Тяжелые компрессионно-оскольчатые травмы шейного отдела с развитием неврологической симптоматики наблюдаются при нырянии в воду на мелком месте.

В отдельных случаях компрессионный перелом провоцируется автодорожными происшествиями, падением тяжелого груза на плечи либо голову. Важным предрасполагающим фактором является возраст. У детей до 8 лет травматические переломы позвоночника практически не встречаются, пик заболеваемости приходится на 10-15 лет, что объясняется быстрым ростом и неравномерным созреванием костно-мышечной системы.

При юношеском остеопорозе, остеомиелите, метастазах в позвоночник, некоторых наследственных болезнях, сопровождающихся нарушениями структуры кости, патологические компрессионные переломы вследствие незначительной травмы могут возникать в любом возрасте.

Патогенез

Компрессионный перелом образуется вследствие чрезмерного сгибания спины, защитного напряжения околопозвоночных мышц. Передние отделы позвоночного столба подвергаются давлению, превышающему предел прочности кости. В результате участки кости вдавливаются друг в друга, высота передней части позвонка уменьшается, он приобретает клиновидную форму. Локализация повреждения зависит от вектора приложения травмирующей силы. При падении на голову травмируются шейные и верхнегрудные позвонки, на ноги, спину и ягодичную область – поясничные, средне- и нижнегрудные позвонки.

Классификация

Переломы позвонков могут быть одиночными или множественными. Отличительной особенностью детских травм является множественность повреждений, у 75% больных выявляется поражение 3-5 позвонков. С учетом локализации и распространенности выделяют следующие компрессионные переломы:

- шейного отдела – 2%;

- верхнегрудного отдела – 10%;

- среднегрудного отдела – 62%;

- нижнегрудного отдела – 6%;

- поясничного отдела – 20%.

Существует несколько классификаций выраженности деформации в зависимости от уменьшения высоты позвонка по данным рентгенограмм. В соответствии с комбинированной систематизацией, предложенной В.И. Колдуном, различают следующие степени снижения:

- 1 – до 1/4;

- 2 – до 1/3;

- 3 – до 1/2;

- 4 – более 1/2 от нормы.

Большинство компрессионных переломов у детей неосложненные, то есть, не сопровождающиеся неврологическими расстройствами. Осложненные поражения выявляются при сочетании компрессии с образованием отломков либо взрывных переломах, при которых позвонок от интенсивного травматического воздействия одновременно сдавливается и раскалывается на части.

Симптомы

Общим симптомом перелома вне зависимости от его локализации является резкая боль в области повреждения в момент травмы. Болезненные ощущения могут быть настолько сильными, что пострадавший замирает, рефлекторно напрягает мышцы, какое-то время не может двигаться. В последующем болевой синдром быстро уменьшается, при соблюдении постельного режима полностью исчезает всего за несколько дней, поэтому родители расценивают повреждение, как ушиб.

У детей с переломами шейного отдела голова находится в вынужденном положении. Боль усиливается при любых движениях, поэтому ребенок избегает наклонов головы, поворачивается всем телом, продолжая держать голову по средней линии. Мышцы шеи напряжены.

При травме верхне- и среднегрудных позвонков возникает кратковременная задержка дыхания. Боль может иррадиировать в грудную клетку, поэтому ребенок дышит поверхностно. Голова наклонена вниз. Из-за неполноценного дыхания возможно посинение носогубного треугольника. Затем боль становится менее выраженной, дыхание восстанавливается. В последующем может сохраняться иррадиация болей в область груди, из-за чего родители предполагают ушиб или заболевания органов грудной клетки.

Повреждения нижнегрудных и поясничных позвонков нередко сопровождаются опоясывающими болями в животе, напряжением мышц живота, создающими картину «ложного перитонита». В число других возможных проявлений переломов позвонков входят слабость, вялость, разбитость, скованность движений, изменения походки.

При внешнем осмотре обнаруживается напряжение околопозвоночных мышц, локальная отечность зоны поражения. Иногда отек настолько незначительный, виден только в проекции травмированного позвонка, что родители не обращают на него внимания. Гематомы выявляются достаточно редко, что связано с непрямым механизмом травмы. Остистый отросток пораженного позвонка немного «выпячивается», выглядит выше других. Пальпация остистого отростка болезненна.

Неврологическая симптоматика при осложненных переломах выявляется сразу после травмы или спустя некоторый промежуток времени. Уровень нарушений определяется локализацией повреждения. При травмах поясничных и грудных позвонков возникает онемение ног, ощущение «ползания мурашек», холода, жжения. Обнаруживаются нарушения движений нижних конечностей разной степени выраженности – от легкой слабости до полного паралича.

Травмы шеи чреваты распространением нарушений движений, онемения, других симптомов на руки. При переломах любого уровня могут выявляться расстройства дефекации и мочеиспускания, функциональные нарушения со стороны внутренних органов. Иногда наблюдается развитие спинального шока.

Осложнения

Наиболее тяжелым осложнением компрессионного перелома считается спинномозговая травма, чреватая образованием пролежней, стойкими парезами и параличами, влекущими за собой инвалидность. Следствием длительного ограничения движений в период лечения может стать остеопороз. В отдаленном периоде после неосложненных повреждений позвоночника иногда развивается сегментарная нестабильность, сопровождающаяся болями и ограничением движений в пораженном отделе.

У некоторых детей, перенесших переломы грудных позвонков, диагностируется кифоз либо кифосколиоз. У 6% пациентов формируются грыжи Шморля. Остаточная клиновидная деформация, наблюдающаяся у 60% больных, сужение межпозвонковых пространств, разрыхление замыкательных пластинок создают благоприятную почву для возникновения раннего остеохондроза, грыж дисков, других болезней позвоночного столба.

Диагностика

Диагноз устанавливается врачом-травматологом. При определении характера патологии учитываются жалобы, анамнез, результаты физикального обследования, визуализационных исследований. Применяются следующие методики:

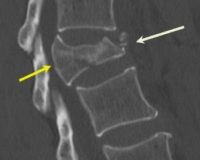

- Рентгенография позвоночника. Наиболее информативен боковой снимок, на котором по специальной формуле (высота вентрального края, деленная на высоту дорсального края позвонка) рассчитывается индекс клиновидности. Индекс менее 0,92 расценивается как признак компрессии. Другими признаками перелома являются потеря структурного рисунка, повышение интенсивности тени, вдавление замыкательных пластинок.

- КТ и МРТ. Из-за малых величин измерений определение индекса клиновидности является достаточно субъективным критерием, особенно при незначительной компрессии. Для уточнения результатов рентгенографии по показаниям назначаются компьютерная либо магнитно-резонансная томография позвоночника. Методики позволяют создавать трехмерное изображение пораженного отдела, детально исследовать твердые и мягкотканные структуры.

- Другие методы. Необходимы при симптомах осложненного перелома позвоночника. Осуществляется неврологический осмотр. Для оценки объема и тяжести повреждения нервных структур используются люмбальная пункция, восходящая и нисходящая миелография, вертебральная ангиография, электронейромиография, иные исследования.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Помощь на догоспитальном этапе

При травмах поясничного и грудного отдела ребенка укладывают на щит или другую ровную твердую поверхность. При повреждениях шейного отдела накладывают ватно-марлевый воротник. После фиксации пораженного сегмента пострадавшему дают анальгетик, срочно доставляют в травматологическое отделение.

Консервативная терапия

Неосложненные компрессионные переломы у детей лечатся консервативно в условиях стационара. Иногда применяется одномоментная или постепенная репозиция с наложением гипсового корсета. Наибольшей популярностью пользуется функциональная методика, которая позволяет обеспечить реклинацию и предупредить дальнейшую деформацию позвонка, сохранить достаточную подвижность ребенка, укрепить мышцы спины, избежать возникновения постиммобилизационного остеопороза, раздражений кожи от ношения корсета.

На стационарном этапе используется постоянное разгрузочное вытяжение на наклонной плоскости. При травмах верхнегрудных и шейных позвонков применяют петлю Глиссона, при переломах поясничных, средне- и нижнегрудных позвонков – кольца Дельбе. Для достижения положения переразгибания под область компрессионного перелома подкладывают валики, реклинирующие гамачки, мешки с песком.

Соблюдение строгого постельного режима в настоящее время не практикуется. Ранняя активизация рассматривается как профилактика адинамии и нарушений мышечного тонуса. Возможно применение съемных корсетов. Обязательной частью лечения и реабилитации являются занятия лечебной физкультурой в положении лежа, а затем в положении стоя. Назначается массаж. В число физиотерапевтических процедур входят УВЧ, диадинамотерапия, электрофорез, аппликации парафина и озокерита.

После госпитализации продолжительностью до 1 месяца ребенка выписывают на амбулаторное лечение. Рекомендуют ношение съемного текстильного корсета, продолжают занятия ЛФК, физиотерапевтические процедуры. Программа реабилитации предполагает запрет на пребывание в положении сидя в течение 4-6 месяцев. Общая продолжительность режима ограничения физических нагрузок составляет 1-2 года. На заключительном этапе в перечень реабилитационных мероприятий включают бальнеотерапию, санаторно-курортное лечение.

Хирургическое лечение

При наличии показаний операции проводятся детям с осложненными переломами позвоночника. Выполняются кифопластика, чрескожная вертебропластика, фиксация пластинами, винтами или Гало-аппаратом. Наряду с массажем и физиотерапией проводят специальные восстановительные мероприятия: вертикализацию, обучение передвижению, самостоятельному обслуживанию с учетом выраженности неврологических расстройств. Продолжительность реабилитации после осложненных переломов колеблется от 1 до 2 лет.

Прогноз

Прогноз определяется тяжестью компрессионного перелома, наличием осложнений. Наиболее благоприятный исход наблюдается при незначительной выраженности компрессии. Возможно восстановление функций позвоночника в полном объеме, остаточные явления в виде болей, ограничения движений, искривления позвоночника, посттравматического остеохондроза.

Профилактика

Профилактика включает мероприятия по снижению уровня травматизма. Важную роль играют создание безопасной среды, соблюдение техники безопасности во время спортивных занятий, разъяснительная работа с детьми. Для своевременной диагностики компрессионных переломов родителям необходимо уделять повышенное внимание жалобам ребенка на боль в спине после травмы. В течение амбулаторного периода лечения следует контролировать соблюдение режима, уделять внимание проведению реабилитационных мероприятий.

Источник

Компрессионный перелом позвоночника у детей

Переломы являются следствием воздействия силы, величина которой превышает сопротивление кости. Компрессионные переломы не являются исключением и зачастую становятся последствием травмы. Обычно они сопровождаются ушибом головы, деформацией позвоночника в области травмы и отечностью мягких тканей. В результате травмы нарушается работа органов малого таза и конечностей, а также возникает сильный болевой синдром.

У детей в подавляющем большинстве случаев возникают компрессионные переломы грудного отдела позвоночника, причем одновременно поражается несколько соседних позвонков. Но при компрессионном переломе у детей, особенно младшего возраста, не всегда удается проследить связь между эпизодом приложения силы к позвоночнику и наличием перелома, поскольку они могут случиться даже при незначительной нагрузке.

Дети до 8 лет редко получают травмы позвоночника.

Чаще всего компрессионные переломы диагностируются у детей 10–15 лет, поскольку именно в этом возрасте наблюдается гормональная перестройка организма и наибольшая активность детей, причем нередко травмоопасными видами спорта и занятиями. Часто при этом наблюдаются также черепно-мозговые травмы, переломы ног, травмы грудной клетки и вывихи.

Что такое компрессионный перелом позвоночника у детей

Такой вид перелома является одним из видов травм позвонков. При нем происходит сплющивание одной из частей позвонка, и он приобретает клиновидную форму. В результате этого нарушается функциональность опорно-двигательного аппарата: уменьшаются его амортизационные, защитные, а также балансировочные свойства.

Иногда компрессионный перелом сочетается с образованием осколков, которые могут проникать в позвоночный канал и представлять опасность для спинного мозга. Но даже и без столь опасного для жизни и здоровья осложнения, травма способна привести к тяжелым последствиям. Поэтому очень важно как можно раньше диагностировать компрессионный перелом позвоночника у ребенка, разработать и строго придерживаться стратегии лечения. При таком подходе переломы у детей обычно срастаются быстро и хорошо.

Особую опасность представляют компрессионные переломы шейного отдела позвоночника, поскольку они чреваты параличом дыхательных мышц. А если при этом пострадает и спинной мозг, то и полным параличом.

Выделяют 3 вида компрессионных переломов позвоночника по степени тяжести:

- легкая – высота позвонка уменьшается на 30%;

- умеренная – размеры позвонка уменьшаются более чем на 30%, но менее чем на 50%;

- тяжелая – позвонок сплющивается более чем на 50%.

Как уже ясно, переломы бывают осложненными и неосложненными. Последние часто протекают скрыто и доставляют ребенку незначительный дискомфорт, который списывают на незначительный ушиб. Детский позвоночник весьма гибок, а межпозвоночные промежутки довольно широкие. Поэтому причиной компрессионного перелома у ребенка может становиться даже падение с незначительной высоты.

Осложненные переломы всегда сопровождаются неврологическими расстройствами, поскольку при них повреждаются оплетающие позвоночник нервные корешки или даже спинной мозг.

Также компрессионные переломы позвоночника делят на 3 типа на основании характера деформации костных фрагментов позвонка:

- клиновидные – наблюдается сплющивание передней части позвонка, в результате чего он приобретает форму клина;

- отрывной – сопровождается отделением передней части позвонка и его смещением вперед и вниз, что обуславливает повреждение связок;

- осколочный – позвонок и чаще всего прилегающий межпозвоночный диск дробятся на отдельные фрагменты, что создает высокий риск травмирования спинного мозга в момент травмы или после нее.

В зависимости от того, куда пришелся удар, различают переломы шейного, грудного, поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

Причины компрессионных переломов у детей

Подавляющее большинство детей очень подвижны, что и обуславливает высокий риск травматизма. Дети склонны переоценивать собственные физические возможности и часто не задумываются о последствиях неосторожных действий. Поэтому основными причинами получения травмы являются:

- падение ребенка с высоты на спину, голову, ягодицы или ноги;

- неправильная техника выполнения кувырков;

- ныряние;

- автомобильные или другие аварии;

- падение тяжелых предметов на голову или плечи.

Также сплющивание тел позвонок способно стать следствием слабости позвоночника, что возникает на фоне патологий развития ребенка или других заболеваний опорно-двигательного аппарата. В роли таковых могут выступать остеопороз (часто наблюдается при длительном приеме кортикостероидных препаратов), остеомиелит, онкологические заболевания и др.

Даже естественные роды способны стать причиной возникновения компрессионного перелома у ребенка сразу же после рождения или впоследствии в результате формирования вывихов позвонков. Ситуация усугубляется дефицитом минералов в организме, в особенности кальция, что может быть следствием несбалансированного питания матери во время беременности.

Признаки компрессионного перелома позвоночника у детей

Главными проявлениями травмирования позвоночника является сильная боль в месте приложения силы и кратковременная остановка дыхания. Нередко боль отдает в грудь, ребенок не может сделать полноценный вдох и выдох, а голова принимает вынужденное положение – склоняется вниз. При этом пострадавший старается избежать движений головой, а мышцы шеи рефлекторно напрягаются. Иногда боли настолько сильные, что ребенок не может самостоятельно подняться, а носогубный треугольник приобретает синеватый оттенок.

При переломах шейного отдела боли в основном присутствуют в области шеи и усиливаются при движениях головой. Обязательно наблюдается рефлекторное напряжение мышц, в результате чего шея может искривляться.

Постепенно боль отступает, трудности с дыханием исчезают, и ребенок предпринимает попытки подняться на ноги. Это заставляет родителей делать ложные выводы о незначительности травмы и отсутствии необходимости обращаться за медицинской помощью.

Согласно статистическим данным, менее 30% детей получают квалифицированную медицинскую помощь при компрессионных переломах позвоночника в первые сутки после получения травмы.

Полностью боли проходят за несколько дней, если ребенок придерживается постельного режима. Физическая активность провоцирует усиление болей и быструю утомляемость. Поэтому наблюдаются еще и такие косвенные симптомы компрессионного перелома позвоночника, как:

- скованность движений;

- изменения походки;

- заторможенность;

- вялость.

Иногда присутствует незначительное выпячивание части сломанного позвонка.

Поскольку удар приходится зачастую не только на позвоночник, то дополнительно могут присутствовать травмы рук или ног, а также повреждения внутренних органов. Так, при травмировании поясничного отдела могут присутствовать боли в животе, отеки и гематомы мягких тканей.

Если перелом осложненный, сразу после травмы или спустя некоторое время возникает неврологическая симптоматика:

- снижение тонуса мышц и ограничение подвижности;

- нарушение контроля над мочеиспусканием и дефекацией;

- онемение рук или ног;

- снижение выраженности рефлексов;

- нарушение функционирования внутренних органов, иннервируемых нервными корешками соответствующей уровню повреждения части спинного мозга.

Такие ситуация не терпят промедления, поскольку могут привести не только к бесповоротной инвалидности, но и летальному исходу.

Поэтому после падения, удара по голове или спине, а также при отсутствии таковых, родителям ребенка следует получить консультацию вертебролога или травматолога, если у него наблюдаются:

- нарушения дыхания;

- напряжение мышц спины;

- отечность, гематома в месте получения травмы;

- скованность движений;

- боль в груди или животе.

Диагностика

Больные с подозрением на компрессионный перелом позвоночника доставляются в лежачем, полностью зафиксированном положении в отделения травматологии и неврологии. Врач осматривает пациента и выясняет, при каких обстоятельствах была получена травма. Он пальпирует мягкие ткани в проекции места повреждения и определяет степень болезненности.

Для окончательного уточнения диагноза пациента направляют на:

- рентгенографию позвоночника в двух проекциях;

- КТ;

- электромиографию;

- сцинтиграфию;

- МРТ.

Если у врача есть подозрения на наличие у ребенка остеопороза, ему назначается проведение денситометрии. А для исключения травм головы и повреждения внутренних органов при наличии соответствующих симптомов или предпосылок рекомендуется проведение рентгена черепа и УЗИ внутренних органов.

Лечение

Изначально пострадавшим оказывается первая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия врачами бригады скорой помощи. Ребенку вводят обезболивающее средство, осторожно укладывают на носилки, иммобилизуют и доставляют в профильное медицинское учреждение.

Непосредственно там проводится диагностика и на основании результатов исследований назначается терапия. Большинству детей показано вытяжение позвоночника, заключающееся в использовании специального аппарата. Пациента размещают на ортопедической кровати и фиксируют на голове или плечах петли аппарата. Затем создают растягивающую нагрузку нужной величины. Иногда может применяться и репозиция, т. е. постепенное увеличение угла наклона кровати. Это позволяет добиться улучшения степени разгибания позвоночника.

При неосложненных переломах назначается консервативная терапия, включающая:

- соблюдение постельного режима и ношение ортопедического корсета впоследствии не менее 2 месяцев;

- медикаментозное лечение;

- ЛФК;

- физиотерапия;

- мануальная терапия.

Но при присоединении неврологической симптоматики или обнаружении во время обследования реальной угрозы повреждения спинного мозга, ребенку рекомендуется проведение хирургического вмешательства.

Медикаментозная терапия

В зависимости от сложности перелома детям могут назначаться:

- анальгетики;

- антибиотики;

- кортикостероиды;

- хондропротекторы;

- иммуномодуляторы;

- препараты кальция и витамина D.

Занятия лечебной физкультурой важны для поддержания тонуса мышц, снижения риска развития их атрофии и улучшения работы внутренних органов. Они начинаются практически с первых дней лечения. Изначально специалист выполняет с ребенком упражнения дыхательной гимнастики.

По мере восстановления позвоночника переходят сначала к выполнению пассивных упражнений, затем активных, но все еще из положения лежа. После того как ребенку разрешат вставать и самостоятельно передвигаться вводятся новые упражнения. Постепенно увеличивается сложность и интенсивность нагрузки.

Физиотерапия

Для повышения эффективности консервативной терапии детям рекомендовано пройти курс физиотерапевтических процедур, включая:

- электрофорез;

- миостимуляцию;

- УФО;

- УВЧ;

- ультразвуковую терапию;

- лечебный массаж.

Хирургическое лечение перелома позвоночника у детей

При осложненных переломах всегда назначается операция. Также она показана при компрессионных переломах 2 и 3 степени или отсутствии эффекта от проводимой консервативной терапии.

В зависимости от особенностей травмы нейрохирург может рекомендовать один из видов современных малоинвазивных хирургических вмешательств. Некоторые из них выполняются через точечный прокол мягких тканей в проекции пораженного позвонка. Поэтому после процедуры на коже не остается даже незаметного рубца.

Другие хирургические методы более травматичны, но и используются для решения более сложных задач. Поэтому только нейрохирург может правильно подобрать оптимальную тактику проведения операции при компрессионном переломе позвоночника у ребенка.

Вертебропластика

Вертебропластика – один из методов чрескожной хирургии, подразумевающий заполнение образовавшегося в результате травмы дефекта специальной массой, называемой костным цементом. Ее проведение возможно при уменьшении высоты позвонка не более чем на 70%.

Костный цемент – густая, вязкая масса на основе полимера, склонная быстро затвердевать и обладающая высокой безопасностью и биосовместимостью.

Суть операции заключается во введении под местной анестезией под контролем ЭОП в тело сломанного позвонка тонкой полой иглы. Как только она достигнет цели, через нее нагнетают подготовленный костный цемент . Благодаря его кремообразной консистенции он заполняет все полости позвонка, а качество устранения имеющегося дефекта контролируется нейрохирургом через ЭОП . Вещество полностью затвердевает через 8–10 минут и превращает позвонок в высокопрочный конгломерат, после чего иглу удаляют, а место ее введения закрывают стерильной повязкой.

Кроме полиметилметакрилата, в состав костного цемента входит контрастное вещество и антибиотики. Это позволяет точно контролировать качество наполнения им позвонка и минимизировать риск развития инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений.

Благодаря вертебропластике можно не только устранить последствия перелома позвонка, но и повысить его прочность, что является хорошей профилактикой получения травм этого позвоночно-двигательного сегмента в дальнейшем. В 85% случаев метод дает улучшение результата моментально.

Кифопластика

Кифопластика весьма сходна с вертебропластикой, но имеет более широкие возможности. С ее помощью можно не просто устранить дефект позвонка, но и восстановить его природные размеры. Поэтому ее можно применять при сплющивании позвонка более чем на 70%. Дополнительным преимуществом кифопластики является возможность устранения кифотической деформации, нередко наблюдающейся при компрессионных переломах у детей.

Основным отличием данного метода от вертебропластики является введение в сломанный позвонок баллона, в который нагнетается физиологический раствор с контрастным веществом. Это позволяет «расправить» его до нормальных размеров и полностью устранить деформацию хребта.

Манипуляция так же осуществляется под контролем ЭОП через точечный прокол мягких тканей. Поэтому нейрохирург может точно определить какое количество физраствора следует ввести в баллон. После того как анатомические размеры позвонка будут восстановлены, жидкость удаля?