Компрессионный удар шейного позвоночника

Ушиб шейного отдела позвоночника (МКБ 10 S10) считается довольно опасной травмой, которая может грозить серьезными последствиями для организма. Он может блокировать нормальную работу мышц и подвижность конечностей, а также нарушить кровообращение.

К таким травмам нужно относиться очень серьезно, так как даже самый незначительный ушиб может привести к серьезным повреждениям спинного мозга. Подобные повреждения встречаются довольно часто. В большинстве случаев эти травмы отмечаются у мужчин 35-45 лет.

Особенности нарушения

Ушиб шейного отдела позвоночника (по МКБ 10 S10) – травма позвоночного столба, при которой наблюдается повреждение нервных окончаний, мышц, а также некроз тканей с сохранением целостности позвонков и спинного мозга. Повреждение может быть у пациентов любого возраста. Травмы шеи могут быть осложненными и неосложненными. Самые тяжелые случаи повреждения шейного отдела сопровождаются:

- защемлением нервных окончаний и травмированием спинного мозга;

- образованием гематомы на поврежденной области;

- нарушением циркуляции спинномозговой жидкости, спровоцированной передавливанием спинного мозга.

Травмы, при которых наблюдается деформация позвоночного столба и ушиб лимфоузла имеют неоднозначный прогноз. Смертность при подобных повреждениях составляет более 35 %. Прогноз жизни для выживших пациентов зависит от того, насколько правильно и быстро была оказана медицинская помощь.

Ушибы. Виды

Ушиб шейного отдела позвоночника (код по МКБ 10 S10) относится к опасной травме. Подразделяется на такие виды как:

- компрессионный;

- без повреждения спинного мозга;

- с повреждением.

При компрессионной травме позвоночника происходит сжатие позвонков, которое приводит к передавливанию спинного мозга. Есть множество причин возникновения подобной травмы, но зачастую ушиб спровоцирован:

- автомобильной аварией;

- остеопорозом;

- падением;

- неудачным приземлением на ноги.

Компрессионная травма характеризуется резкой и сильной болью, слабостью, онемением, передавливанием нервных окончаний. Последствия могут быть очень серьезными, что приводит к развитию остеохондроза, кифосколиоза.

Ушиб позвоночника без повреждения спинного мозга сопровождается такой симптоматикой как:

- отечностью мягких тканей;

- болью;

- наличием гематомы и синяков.

Прогноз достаточно благоприятный и зачастую признаки травмы проходят через 2-3 недели. Иногда последствием может быть посттравматический остеохондроз.

Ушиб шейного отдела позвоночника может повлечь за собой различные повреждения спинного мозга, а именно:

- передавливание;

- сотрясение;

- разрыв;

- кровоизлияние.

Симптоматика может быть различной, все зависит от степени тяжести травмы. Период реабилитации может продолжаться до 6 месяцев, но остаточные явления сохраняются всю жизнь.

Степень тяжести

Травматологи ушиб шейного отдела позвоночника подразделяют по степени тяжести травмы:

- Легкая характеризуется тем, что повреждения в основном затрагивают рядом расположенные мягкие ткани. Неврологические изменения отсутствуют. Восстановление работоспособности занимает примерно 45 дней.

- Средняя степень диагностируется при ушибе позвонков с сотрясением спинного мозга. Подобное состояние сопровождается неврологическими изменениями, которые негативно сказываются на подвижности пораженной области. Период реабилитации занимает примерно 4 месяца.

- Тяжелая степень поражения позвоночника сочетается с ушибом спинного мозга. Спровоцированные травмой подкожные кровоизлияния становятся причиной некроза. При этом наблюдается нарушение нормальной микроциркуляции цереброспинальной жидкости, а также сильное передавливание нервных окончаний. При этом ярко выражена неврологическая симптоматика. Реабилитация занимает 6 месяцев, а затем возможно возникновение патологических отклонений.

Причины травмы

Основной причиной появления ушиба шейного отдела позвоночника считается любое механическое воздействие, а именно:

- механический удар;

- удар головой о дно при нырянии;

- бытовые и спортивные травмы;

- травмы в результате автомобильной аварии;

- драка.

На серьезность полученной травмы во многом влияют возраст и вес пострадавшего, состояние его здоровья, а также сила и интенсивность механического воздействия.

Основные симптомы

Основными признаками ушиба шейного отдела позвоночника считаются такие:

- сужение зрачков;

- отечность мягких тканей в пораженной области;

- образование гематомы;

- головокружение и потеря сознания;

- деформация позвоночника.

При сильных повреждениях, сопровождаемых разрывами спинного мозга и его компрессией, у пациента наблюдается потеря чувствительности конечностей, полная остановка дыхания, нарушение дыхания. Если не оказать срочную помощь, то пациент может просто погибнуть.

Если появляется сильная боль и хруст в пораженной области, то это со временем может привести к очень серьезным последствиям. Это может быть ограничение движений вплоть до инвалидности.

Первая помощь

Если у человека ушиб шейного отдела позвоночника, то обязательно нужно оказать ему первую помощь. Для этого требуется уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность. По возможности зафиксировать шею шиной или с помощью ортопедического воротника. Это нужно для того, чтобы предотвратить разрыв артерии, риск которого при травмировании шейного отдела значительно возрастает.

Очень важно сразу же вызвать скорую помощь, а также уведомить о том, как именно человек получил травму и в каком состоянии находится. Осторожно осмотреть пострадавшего. Если у него появилась гематома, то к ней нужно приложить холодное.

Если состояние человека критичное, то важно провести реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Если есть возможность самостоятельно доставить пострадавшего в больницу, то во время транспортировки нужно обеспечить неподвижность пораженной области. Для этого рекомендуется применять воротник Шанца. Нарушение этого требования может спровоцировать серьезные осложнения.

Проведение диагностики

Ушиб шейного отдела позвоночника можно диагностировать только после проведения целого ряда исследований. К ним нужно отнести:

- общий осмотр;

- неврологические тесты;

- рентген;

- томографию.

Изначально доктор проводит осмотр и опрос пострадавшего, пальпируя поврежденную область. Исследования помогают установить причину травмы, обнаружить хронические болезни, которые нужно учитывать при выборе стратегии терапии.

Неврологический осмотр помогает отследить нарушение чувствительности конечностей, их подвижности, а также ухудшение рефлексов. Рентген применяется для диагностики состояния позвонков. Он помогает выявить трещины, переломы и вывихи. МРТ позволяет определить повреждение оболочек спинного мозга, сосудов, а также состояние межпозвоночных дисков.

Особенности терапии

Лечение ушиба шейного отдела позвоночника проводится в отделении нейрохирургии или травматологии. Проводится противошоковая терапия с постоянным контролем давления, а также требуется поддержание функций поврежденных внутренних органов. Облегчить болезненные проявления помогут противовоспалительные средства и анальгетики. Кроме того, назначаются антикоагулянты и ангиопротекторы.

В зависимости от имеющейся симптоматики назначаются многие другие препараты и процедуры. В основном больным показаны курсы массажа, физиотерапия, лечебная физкультура и ношение корсета. По назначению доктора, еще некоторое время место ушиба смазывают согревающими и обезболивающими мазями. По окончании острого периода проводят реабилитационные мероприятия. Проведение операции назначается в исключительных случаях.

Медикаментозная терапия

Так как могут быть довольно серьезные последствия ушиба шейного отдела позвоночника, лечение обязательно нужно начинать сразу же после появления симптоматики. Основная терапия – медикаментозная. В острый период могут быть назначены такие растворы как «Полиглюкин» или «Реополиглюкин». Обязательно применение препаратов кальция.

Для обезболивания нежелательно применять наркотические средства, так как при таком виде травмы они могут спровоцировать еще более сильное поражение дыхательного центра. Поэтому, доктора назначают в основном препарат «Кеторол» и его аналоги. Иногда может быть разрешен прием «Промедола».

Для нормализации кровообращения, а также профилактики возникновения отечности могут быть назначены «Этамзилат», «Продектин», «Гепарин». Чтобы предотвратить возникновение некроза требуется внутривенное введение глюкозы с такими медикаментами как «Кавинтон», «Актовегин», «Циннаризин». Для профилактики воспалительных осложнений применяются антибактериальные препараты.

Физиотерапия

Добившись стабилизации состояния пациента, ему назначаются физиотерапевтические процедуры, в частности, такие как массаж и лечебная гимнастика. Обязательно нужны общеукрепляющие упражнения, которые выполняются лежа в кровати. Они помогают укрепить мышцы и нормализовать кровообращение.

Массаж проводится с умеренной интенсивностью, без активных движений и сильного надавливания. Для устранения симптомов и последствий ушиба шейного отдела позвоночника доктор назначает физиотерапевтические методики, в частности, такие как магнитотерапия, лечение лазером, волновое воздействие.

Проведение операции

Если гематома в месте ушиба длительное время не рассасывается, то ее опорожняют оперативным путем, а именно, методом пункции. Радикальные меры применяются только в самых исключительных случаях, если патологический процесс связан с повреждением спинного мозга.

Операция проводится в самые короткие сроки после получения травмы. Промедление может привести к необратимым изменениям или даже смерти пациента.

Почему важна своевременная терапия?

Последствия ушиба шейного отдела позвоночника могут быть очень серьезными, если своевременно не провести лечение. В отдаленной перспективе они могут стать причиной очень серьезных неврологических осложнений. Самыми распространенными считаются такие как:

- паралич конечностей;

- потеря чувствительности кожного покрова;

- парезы;

- искривление позвоночника.

Иногда последствия серьезных травм и ушибов шейного отдела могут быть очень опасными, вплоть до комы.

Источник

Дата публикации: 23.09.2018

Дата проверки статьи: 29.11.2019

Компрессия шейного отдела — сдавливание шейного отдела позвоночника. Возникает на фоне травм, воспалительных процессов, межпозвонковой грыжи, смещения позвонков. Для лечения болезни нужно обращаться к вертебрологу.

Причины компрессии шейного отдела

Основные причины развития заболевания:

- травмирование шеи;

- грыжа;

- сосудистые заболевания;

- опухоли.

Симптомы компрессии шейного отдела

Как диагностировать

Обычно для постановки диагноза достаточно провести рентгенографию. Для более детального изучения позвоночника доктор может дать направление на КТ и МРТ. В ЦМРТ используют такие методы для выявления компрессии шейного отдела:

К какому врачу обратиться

Лечением компрессии шейного отдела занимается вертебролог. В отдельных случаях требуется консультация хирурга, кардиолога, офтальмолога.

Как лечить компрессию шейного отдела

Компрессию шейного отдела лечат в зависимости от степени заболевания, зоны поражения, других индивидуальных особенностей. Лечение назначают по результатам диагностики. В клиниках ЦМРТ для лечения компрессии шейного отдела используют такие методики:

Основные меры профилактики:

- избежание травмирования позвоночника;

- соблюдении ПДД для предотвращения аварии;

- купание только в проверенных местах;

- правильное питание;

- укрепление мышц спины.

Для профилактики заболевания рекомендуется вести здоровый, активный образ жизни: заниматься спортом под присмотром тренера, чаще бывать на свежем воздухе, при сидячей работе делать разминку каждый час. Также важно отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание, следить за весом и осанкой.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Панина Валентина Викторовна

Актриса, заслуженная артистка РСФСР

Узнала о вас в интернете — нужно срочно сделать МРТ.

И вот после спектакля я у вас. Мне очень понравились ваши сотрудники. Спасибо за внимание, доброжелательность и точность.

Пусть у вас всё будет так же хорошо на душе, как у меня сейчас, несмотря на все проблемы…

Будьте!!! Нам на радость! Ваша Панина В.В.

Открыть скан отзыва

Сергей Шнуров

Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник.

Ц. М. Р. Т. «Петроградский» спасибо!

Спасибо огромное за такое хорошее, професиональное обслуживание в вашей клинике. Приятно, комфортно! Прекрасные люди, прекрасные условия.

Открыть скан отзыва

Русанова

Хочу поблагодарить сотрудников за внимательное и доброжелательное отношение. Хорошо, что такая клиника есть хотя бы у Вас.

Открыть скан отзыва

Все очень грамотно, очень вежливое обслуживание. Буду рекомендовать эту клинику друзьям. Успехов!!!

Открыть скан отзыва

Кузнецов В.А.

Очень отзывчивый администратор. Вежливая, культурная, добрая.

Открыть скан отзыва

Храброва В.Е.

Выражаю большую признательность администратору Кристине и Ринату Чубарову за внимательное и доброжелательное отношение при проведении обследования желаю, чтобы было больше такого персонала, что в наши дни редкость.

Открыть скан отзыва

Выражаю огромную благодарность Екатерине Корневой за терпение, профессионализм, доброту и фантастическое отношение к пациентам.

Большое спасибо за консультацию и обследование… Очень вежливо, доступно и подробно объяснила ход и результат.

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 12 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

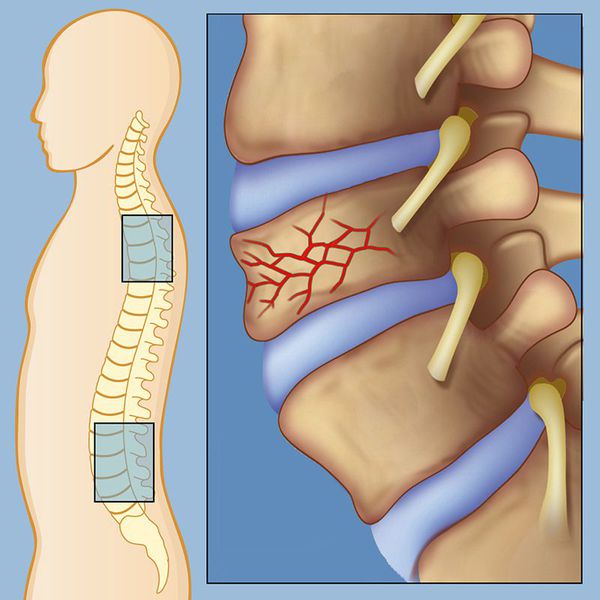

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

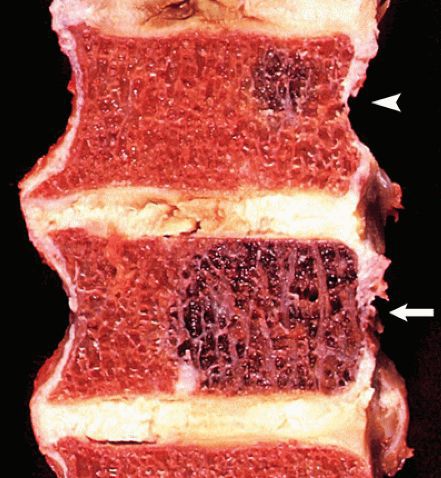

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, — 8 %, на лыжных курортах — 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

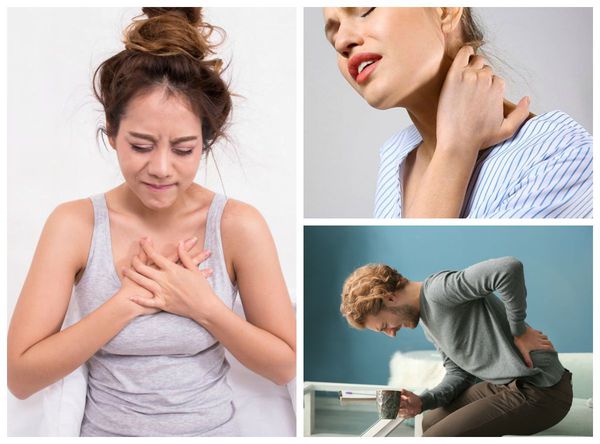

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

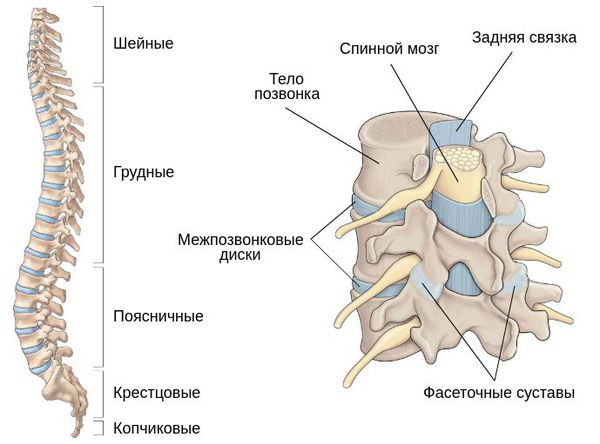

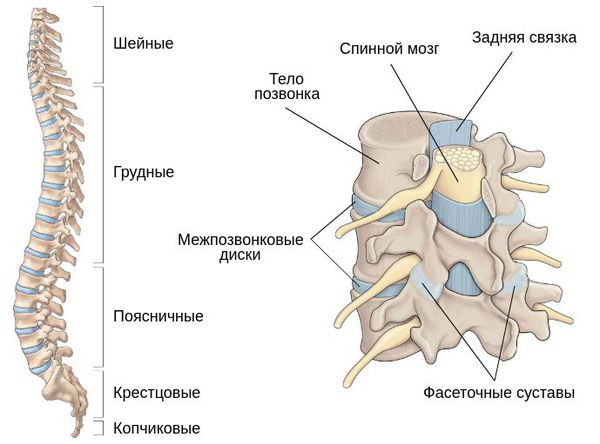

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками — межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

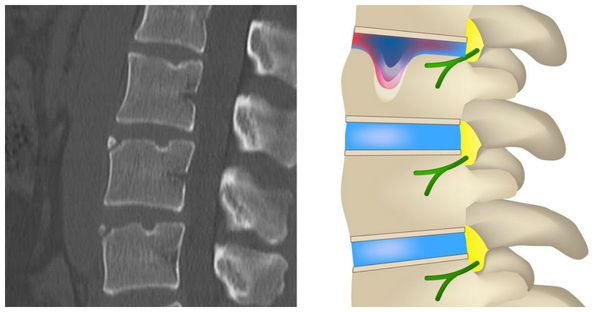

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

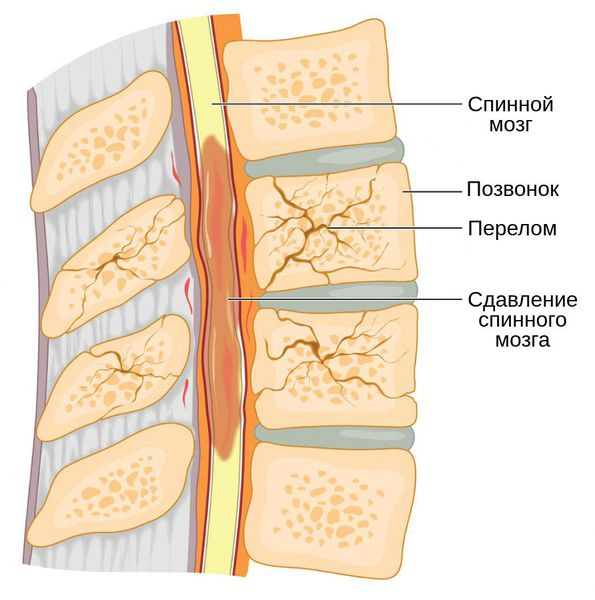

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы — это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

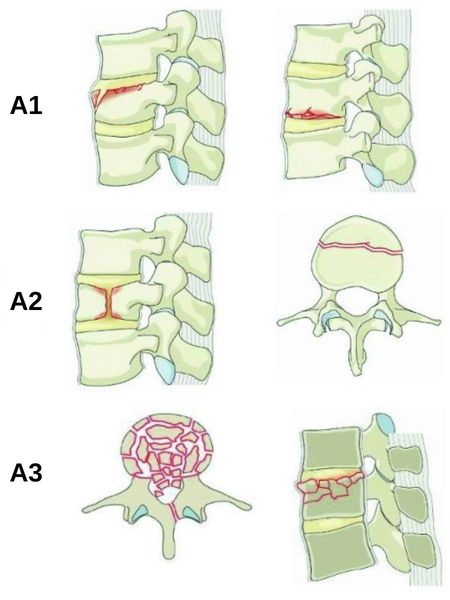

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) — повреждение передней и задней части позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом в свою очередь подразделяют на три подтипа:

- подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий его заднюю стенку;

- подтип А2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку;

- подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Такой перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, в связи с чем приводит к развитию неврологического дефицита (нарушению чувствительности и двигательной активности) [3].

По локализации выделяют:

- перелом шейного отдела;

- перелом грудного отдела (возникает чаще всего [20]);

- перелом пояснично-крестцового отдела;

- множественные повреждения позвонков;

- многоуровневые повреждения позвонков;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение — травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или привести к хронической боли. Но даже если в момент перелома невральные структуры не повредились, ситуацию может осложнить компрессия спинного мозга смещёнными отломками позвонка. С течением времени продолжающееся сдавление может привести к миелопатии (прогрессирующей ишемии спинного мозга) и параличу мышц [5][9].

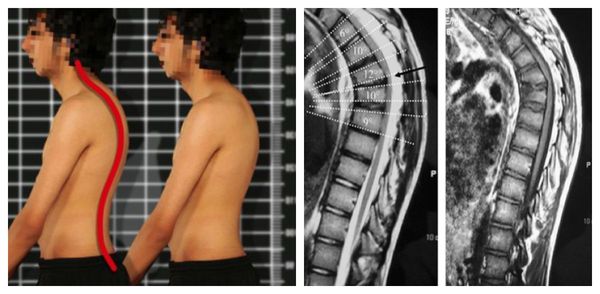

Если повреждённый сегмент позвонка вовремя не зафиксировать, нередко развивается нарушение осанки по типу кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника неправильно перераспределяется нагрузка на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. В результате наступает преждевременное старение данных структур, прогрессируют такие заболевания, как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При грубых деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесённого туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка [17][18].

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез предполагает уточнение обстоятельств, механизма и время получения травмы. Всё это позволяет прицельно искать тот или иной вид повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения уровня и объёма дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра больного доктор обращает внимание на наличие травмы, видимых деформаций и локализацию следов повреждения. При обнаружении кровоподтёков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может свидетельствовать не только о костной травме, но и о повреждении внутренних органов.

Пальпация (ощупывание) позвоночника проводится крайне осторожно, чтобы не нанести дополнительную травму и не сместить отломки. Во время обследования врач обнаруживает болезненные места, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять характер патологической подвижности позвоночника нельзя, т. к. это неизбежно приведёт к более тяжёлым повреждениям.

Неврологическое обследование заключается в определении силы мышц, тактильной и болевой чувствительности. Оно позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Для начала необходимо определить чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и полнота повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов такого обследования чаще всего используется шкала ASIA [21], представленная ниже.

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография.

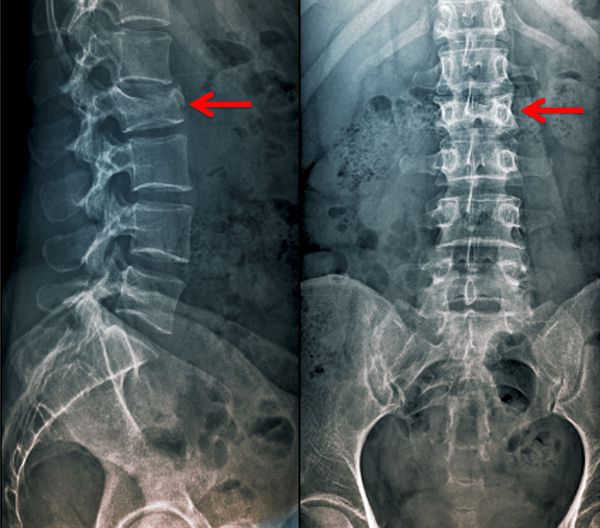

Спондилография — это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Является наиболее доступным методом инструментальной диагностики. Выполняется в прямой и боковой проекциях. Позволяет обнаружить повреждение позвонков и искривление позвоночной оси.

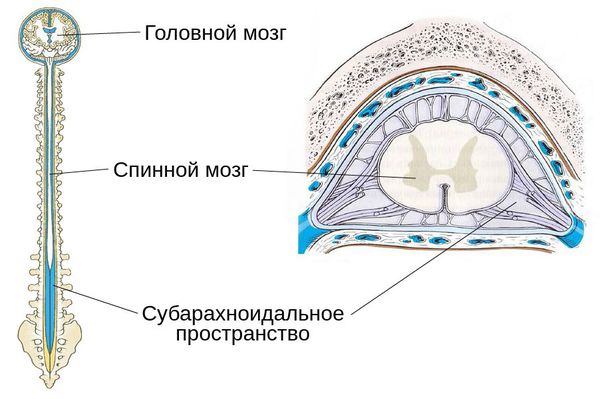

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна выявить нарушение тока спинномозговой жидкости (ликвора) и уровень блока субарахноидального пространства, визуализировать повреждение твёрдой мозговой оболочки, а также косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костной травмы. Она позволяет обнаружить до 25 % повреждений костных структур, которые не были выявлены во время спондилографии. Благодаря КТ можно с высокой точностью диагностировать переломы позвонков любой сложности, даже небольшие переломы дужек и суставных отростков, которые часто упускают при рентгенографии.

Достоверными признаками травм позвонка на снимках КТ считают:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности его кортикального (каркасного) слоя;

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля — выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе и горизонтальное) более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном отделе;

- скопление свободной крови — признак повреждения сосуда, расположенного вблизи позвоночного столба [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — высокочувствительный метод исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать самые ранние и незначительные изменения в просвете позвоночного канала, спинном мозге и окружающих структурах. Например, с помощью МРТ можно выявить отёк спинного мозга, диапедезные кровоизлияния (без повреждения сосудов), последствия разрыва и растяжения связочно-мышечного аппарата. Однако у МРТ есть ряд недостатков:

- наличие абсолютных противопоказаний к исследованию: кардиостимулятор и металлические импланты в организме исследуемого, нарушения сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, первая половина беременности;

- наличие артефактов (помех) даже от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) метод лечения можно определить, используя шкалу SLIC [27].

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие более тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Выбор тактики лечения зависит от суммы набранных баллов:

- меньше 4 баллов — консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, использование halo-аппарата и др.);

- больше 4 баллов — оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла — консервативная или оперативная тактика (на усмотрение хирурга).

В случае стабильного, неосложнённого перелома возможно проведение консервативного лечения в виде симптоматической терапии, соблюдения строгого постельного режима, ограничения осевой нагрузки на позвоночник, ношения жёсткого поясничного корсета или halo-аппарата. Однако продолжительная иммобилизация и постельный режим будут доставлять больному серьёзные неудобства и сопровождаются опасностью образования тромбов, пролежней, застойной пневмонии и др. Поэтому на сегодняшний день лучше отдать предпочтение малоинвазивной хирургической технике. Её объём и сроки зависят от типа и объёма повреждения [3].

Задачи хирургического лечения:

- своевременно устранить компрессию спинного мозга и питающих его сосудов;

- восстановить нормальную ось позвоночника;

- зафиксировать повреждённый позвоночно-двигательный сегмент для быстрой активизации больного.

Если сломана задняя опорная колонна позвоночника, то выполнить эти задачи можно из заднего доступа. Если в результате перелома позвонков повредилась передняя опорная колонна, то для лечения потребуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому лечению:

- наличие признаков неврологического дефицита после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением позвоночного канала;

- компрессия корешков спинного мозга, сопровождаемая онемением, слабостью и болью в руках и ногах по типу межрёберной невралгии;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

Выделяют три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

Вертебропластика предполагает укрепление повреждённого позвонка специальным костным цементом. Он вводится в тело позвонка через иглу под рентген-контролем. Спустя 6-11 минут цемент застывает, укрепляя тело позвонка.