Компрессионный перелом позвоночника на занятии

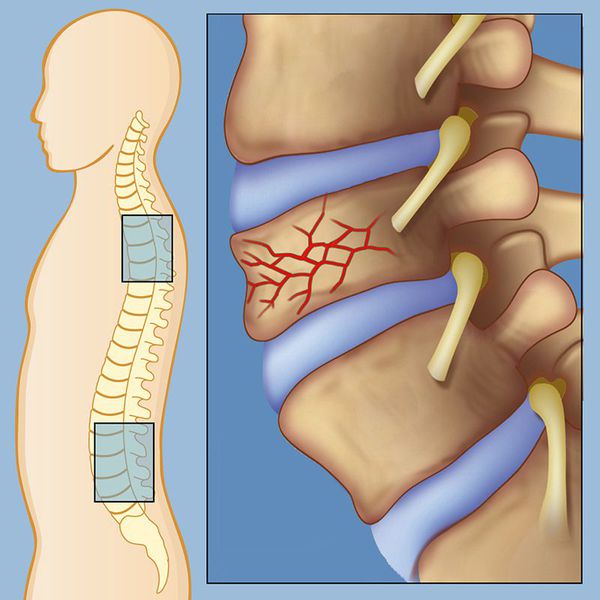

При переломе позвоночника наблюдается уплощение 1, 2, 3 позвонков. Компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе чаще наблюдается у женщин 60-70 лет или в более молодые годы у лиц с недостаточностью половых гормонов, гормонов надпочечников (минералокортикоидная недостаточность), недостаточностью паращитовидных желез. А так же при хронических заболеваниях кишечника (энтериты), дисбактериозе кишечника, мальабсорбциях и других. Этиология перелома состоит в следующем: оказывается осевая нагрузка на остеопорозный позвоночник, или происходит падение на заднюю поверхность тела (спину).

Компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе часто бывает у пожилых

Важно! При некорректных мерах лечения и реабилитации компрессионный перелом позвоночника поясничного отдела способен повлечь расстройство функций тазовых органов.

Клиническое проявление малозначимое и скрываемое. Скрывают пациенты расстройство мочеиспускания и дисфункцию наружных репродуктивных органов. Это связано с вовлечением симпатических паравертебральных узлов, контролирующих мускулатуру и сфинктеры мочевого пузыря и наружных репродуктивных органов в норме. Серотонинергические нейроны контролируют мускулатуру, а норадренергические —кровоснабжение, холинергические нейроны контролируют выделение секретов эпителием желез. Поэтому больные и скрывают эти расстройства и обращаются за медицинской помощью через некоторый отдаленный срок.

Часто больные обращаются к врачу не сразу

Чаще всего в структуре жалоб преобладает боль. На рентгеновском снимке, сделать который назначает лечащий врач, наблюдается уплощение позвонка. С запозданием выставляется диагноз остеохондроз позвоночника. Поэтому лечение таких больных малоэффективно. Свежие переломы, которые не запущены временем, наиболее эффективно поддаются коррекции. Лечение должно быть комплексным с учетом этиологии (причины) остеопороза.

Лечение описываемой травмы всегда сопряжено с длительным процессом возобновления костной ткани, среди важнейших задач врача и пациента следует отметить совместную работу в целях достижения успешной реабилитации.

ЛФК

Выздоровление подвергшегося компрессионному перелому позвоночника в медицине имеет условное подразделение на четыре периода или этапа. Любой из этапов терапевтически осмыслен — их пропуск чреват отрицательными для здоровья последствиями.

Этапы реабилитации

Все периоды можно выполнять и дома, с помощью элементарных приспособлений (скрученное полотенце, спинка стула), всё же лечение высшего качества можно получить только под присмотром врача. Ряд упражнений следует выполнять исключительно под наблюдением врача, иначе будут негативные последствия для здоровья.

ЛФК при компрессионном переломе позвоночника поясничного отдела выполняют под наблюдением врача

В основе ЛФК при всех видах позвоночных травм лежит ориентированность на результат, а также движения с пониженной нагрузкой.

Важно! Если при конкретном упражнения появилась боль, важно незамедлительно приостановить выполнение комплекса и дать знать врачу о случившемся. Он сможет установить причину появления боли и изменить программу согласно новым обстоятельствам.

| Период для выполнения ЛФК | Сроки |

|---|---|

| Первый | Первые 7-10 дней спустя получения травмы. |

| Второй | Начиная с 16 дня после травмы. |

| Третий | Начинается согласно общему состоянию пациента и показаниям рентгенографических исследований. |

| Четвёртый | Начинается, когда у травмированного появляется способность самостоятельно вставать с постели и отпадает необходимость в реклинаторе, корсете. |

Цены на Коврики для занятий йогой и фитнесом

Некоторые упражнения пациенты выполняют, не вставая с кровати

Первый период

Для первого периода ЛФК характерным является задание направления на оздоровление после описываемого повреждения позвоночника. В организме происходят следующие изменения: увеличиваются такие показатели кровотока, как объём и скорость, повышается насыщение тканей кислородом. Последний пункт связан с повышением качества дыхательных движений и улучшением потребления кислорода тканями.

Существенную функцию выполняет желудочно-кишечный тракт. Так, его недостаточная моторика чревата возникновением запоров.

Важной задачей является поддержка мышечной ткани в тонусе — это залог предотвращения атрофических последствий в мышцах. Мышечная слабость и низкий уровень выносливости чреваты продолжительной и наполненной мучениями реабилитацией, что может повлечь получение инвалидности и утрату подвижности нижних конечностей.

Упражнения первого периода обычно самые простые, необходимы для профилактики пролежней и поддержания мышц в тонусе

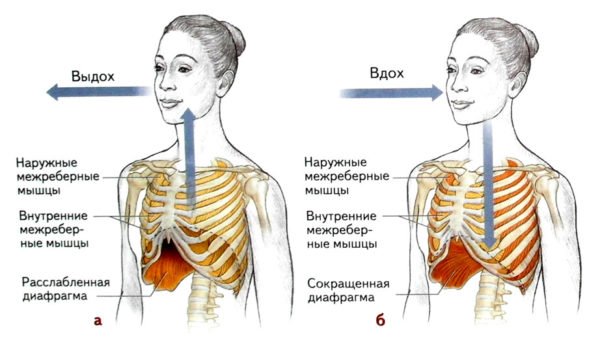

Этот период можно охарактеризовать выполнением дыхательных упражнений и занятий, ориентированных на развитие силы средних и малых мышц по величине. Существует условное подразделение упражнений, относящихся к комплексам, на динамические и статические. Разница между ними состоит в том, что при выполнении первых длина скелетных мышц изменяется, а вторых — нет.

Комплекс упражнений должен проводиться в качестве индивидуальных занятий под наблюдением либо инструктора ЛФК, либо врача, отвечающего за лечение. Продолжительность выполнения должна составлять максимум от 10 до 15 минут.

Приблизительный комплекс упражнений для первого периода (при свежей травме)

- Поочередное сжимание и разжимание пальцев рук и ног.

В руках можно сжимать мягкие мячи, эспандер и т.п.

- Диафрагмальное дыхание.

Механизм дыхательных движений

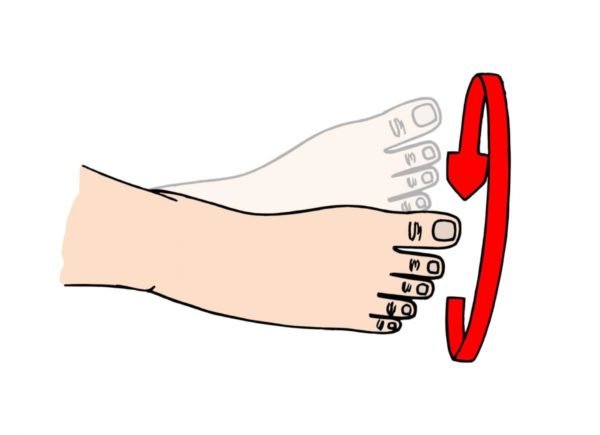

- Движения стопой по кругу.

Упражнение для стоп ног

- Следует медленно напрягать пальцы рук с удержанием их в напряженном состоянии от 5 до 7 секунд.

- С согнутыми в локтях руками и упёршись ногами в каретку кровати необходимо приподнять таз над кроватью. Точками опоры должны служить лопатки, а также ступни ног.

Подъем таза

- Следует медленно попытаться напрячь мышцы, которые ответственны за поворот туловища вдоль своей оси без совершения самого движения и держать в напряженном состоянии от 5 до 7 секунд.

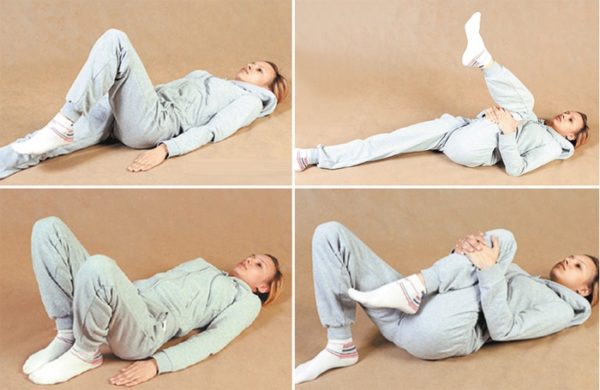

- Следует по очереди сгибать ноги в коленном суставе. Это должно сопровождаться скольжением стопы по кровати.

Сгибание ног в коленях по очереди

При выполнении гимнастических упражнений важно двигаться спокойно и не перенагружать себя. Также нужно делать умеренные паузы, целью которых служит отдых. Количество повторений каждого отдельного упражнения должно составлять от 5 до 6. Говоря о количестве занятий за день, следует упомянуть, что их должно быть несколько.

Второй период

Лечебногимнастические упражнения второго периода начинают выполнять, начиная с 16 дня от образования повреждения позвоночника. Для этого периода характерно активное срастание позвонков и образование костных мозолей. Физическая культура ориентирует рост позвонка на правильное направление. Дальнейшая реабилитация серьёзно зависит от этого процесса.

Физически крепкий мышечный корсет — это основная цель ЛФК. Он является гарантией предотвращения появления кривизны в позвоночном столбе. Когда корсет выработан, то на определенном этапе уже можно отказываться от лечебногимнастических упражнений, но все же не стоит запускать свой организм малой физической активностью. Всё таки она является залогом здоровья многих систем и органов.

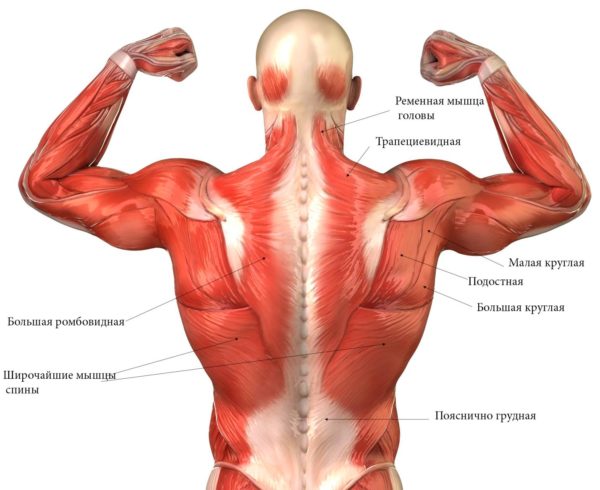

Упражнения развивают следующие типы спинных мышц:

- косые прямые мышцы спины;

- короткие поперечные мышцы спины;

- длинные мышцы спины.

Мышцы спины

По сравнения с первым периодом занятия данного периода должны длиться дольше и их продолжительность должна быть равна от 20 до 30 минут. Это связано с тем, что организм уже подготовлен к более интенсивным нагрузкам, чем в первом периоде.

Приблизительный комплекс упражнений для второго периода (расширение двигательного режима)

- Приняв исходную позицию с разведёнными в стороны рукам, последние надо опускать с выдохом и поднимать со вдохом. Совершить 4 повтора.

Упражнение лежа на спине, подъем и опускание рук

- Десятикратное сжимание и разжимание пальцев.

- Дыхание диафрагмой.

- Поднятие ног под острым углом к кровати с удержанием в такой позе примерно 5 секунд. Количество повторов должно составить 5 или 6 раз.

Подъем обеих ног

- Нужно напрячь бедренные мышцы на время, составляющее от 5 до 7 секунд.

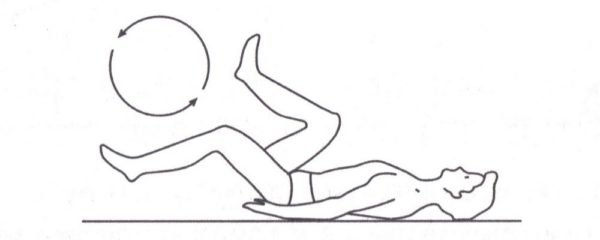

- В положении лёжа нужно сымитировать движение вращения педалей на велосипеде.

Упражнение «велосипед»

- Движения стопами к оси тела и отворачиваясь от нее.

- Исходное положение — руки опущены. Их нужно поднять со вдохом и опустить с выдохом.

В руках можно удерживать массажный мяч

- В завершение нужно расслабиться и отдохнуть.

Массажный мяч

Третий период

Решение о начале третьего периода принимают врачи на основе физического состояния больного, а также по показателям рентгенографии. Продолжительность антикифозных упражнений увеличивается и они становятся более частыми. При возможности поддержания своего тела в вертикальном состоянии, не прибегая к посторонней помощи, допустимы легкие прогулки и разминки спины. Их лечебный эффект будет очевиден уже достаточно скоро.

Важно! Сформированность спинных мышц до начала третьего этапа является залогом ускорения лечения.

Больному постепенно становятся доступны упражнения, предполагающие осевую нагрузку на позвоночник. Их выполняют из исходных позиций на коленях и четвереньках.

Приблизительный комплекс упражнений для третьего периода

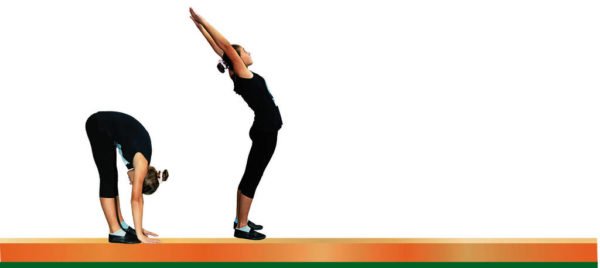

- Поочередное совершение наклонов вперед и назад.

Наклоны вперёд и назад

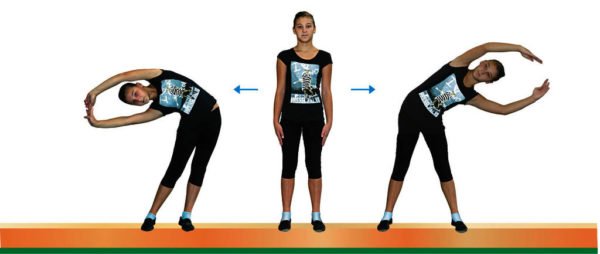

- Совершение наклонов влево и вправо с растяжением позвоночника.

Наклоны влево и вправо

- Передвижения в позиции на коленях вперед и взад.

Ходьба на коленях

- Передвижения в позиции на четвереньках влево и вправо.

- Совершение наклонов назад.

Наклон назад

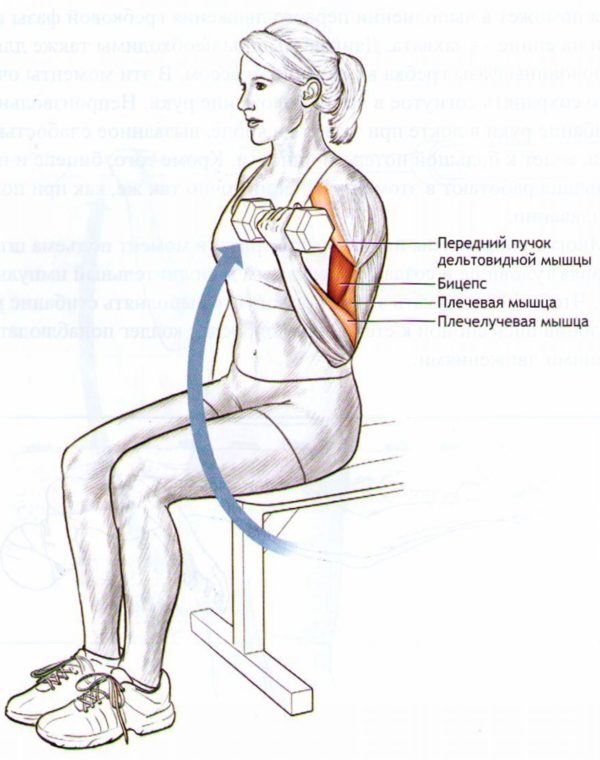

- Сгибание руки в локте, в дальнейшем выполнять давая нагрузку гантелями в 2 или 3 килограмма.

Тренировка мышц рук

- Дыхание диафрагмой.

Дыхание диафрагмой

Количество подходов для каждого из упражнений должно составлять от 4 до 6 раз при частоте составляющей минимум 2 раза за сутки. Каждый подход не должен длиться свыше 20 секунд.

Четвертый период

Знаком к началу четвёртого периода служит отпадание необходимости в ношении корсета или реклинатора, а также наличие способности пострадавшего подняться без посторонней помощи с постели. Наступление периода зависит от успешности лечебных мероприятий и от тяжести травмы. Этот период включает антикифозные или антилордозные упражнения в зависимости от каждого конкретного случая.

Лучшим местом для проведения лечебной гимнастики четвертого периода является кабинет ЛФК. Когда больному затруднительно посещать этот кабинет, то дома некоторые приспособления можно заменить на импровизированные. Так, вместо гимнастической стойки с успехом используют подоконник.

Простые упражнения можно выполнять дома

Домашние условия подойдут пациенту для лечения в этом периоде, но обязательным является наличие надлежащего ухода за ним. Из занятий, которые под запретом, важно перечислить:

- прыжковые движения;

- поднятие тяжелых предметов;

- быстрый бег.

Несоблюдение данных мер предосторожности способно привести к нарушению целостности не так давно сращенного позвоночника. Если есть возможность, то имеет смысл пребывать в центре по реабилитации. Особо важно так поступать больному, когда он испытывает сложности с посещением лечащего врача или просто находится на далёком расстоянии от данного центра.

Корректирующий корсет для позвоночника

Приблизительный комплекс упражнений для четвертого (реабилитационного) периода

- Лёжа на животе следует напрячь спинные мышцы. Длительность напряжения составляет от 5 до 7 секунд.

- В положении стоя нужно наклоняться то вперед, то назад.

- От 6 до 8 раз следует перекатиться с носка на пятку и наоборот.

От 6 до 8 раз следует перекатиться с носка на пятку

- Следует напрячь ягодичные мышцы и держать их в напряжении от 5 до 7 секунд.

- Следует полуприсесть на носочках и обратно на них встать. На полуприседе — вдох, при возвращении обратно на носки — выдох.

Полуприседания

- В положении стоя следует отвести ногу назад создавая при этом сопротивление.

Отведение ноги назад

- Следует напрячь бедренные мышца и держать их в напряженном состоянии от 5 до 7 секунд.

- Прилечь и в расслабленном состоянии отдохнуть.

Отдых и расслабление после упражнений

Цены на ортопедическую обувь

Описываемый период предусматривает использование в реабилитационных целях массажа. Находят применение два типа этого лечебного воздействия:

- классический;

- точечный.

Массажные процедуры ориентированы на улучшение кровоснабжения и приведение в норму метаболизма.

Если вы хотите более подробно узнать, какие лучшие упражнения при компрессионном переломе позвоночника поясничного отдела, вы можете прочитать статью об этом на нашем портале.

О ЛФК в водной среде

Наиболее эффективные лечебногимнастические упражнения, выполняемые в водных условиях. Пациента привозят и помещают в специализированный бассейн с морской водой. Там он делает плавательные движения руками, ногами с разгрузкой мускулатуры позвоночника.

Лечебная физкультура в воде

В ведущих реабилитационных центрах такие бассейны имеют глубину от 15 сантиметров и постепенно углубляются. По мере улучшения состояния пациента в процессе проведения водной лечебной гимнастике его переводят из горизонтального положения в вертикальное. В начале вертикально его ставят кратковременно. Этим самым «тренируется» восстановление каркаса и опорности регенерирующего тела позвонка. Температура воды должна быть комфортной — на уровне или чуть выше температуры тела. Минерализация должна соответствовать морской или океанической воде. Как показывает практика, наиболее эффективной является минерализация Мертвого моря (Израиль).

Обязательными являются упражнения на развитие мышц спины и ягодиц. Они должны проходить 2 раза в день по 30-40 минут.

Существенную роль при выполнении лечебной гимнастики в бассейне играет уменьшение тяжести тела человека в воде под действием выталкивающей подъёмной силы воды

Подъемная сила воды позволяет изменять нагрузку на организм у пациентов

Противопоказания к лечебногимнастическим занятиям

- Плохое самочувствие и общее состояние травмированного.

- Температура тела пациента превышает 37,5 градусов по Цельсию.

- Гипо- или гипертонические явления в организме.

- Боли, когда травмированный выполняет что-то из упражнений.

- Какие-то другие нарушения в функциях опорно-двигательной системы, а также в чувствительности.

Правильное чередование лечебных методов способно привести все функции организма в норму. ЛФК при травмах позвоночника является наиболее распространённой лечебной мерой, которая также относится и к неотъемлемым сторонам реабилитационного процесса.

Видео — ЛФК при компрессионном переломе позвоночника поясничного отдела

Перелом позвоночника – клиники в

Выбирайте среди лучших клиник по отзывам и лучшей цене и записывайтесь на приём

Перелом позвоночника – специалисты в Москве

Выбирайте среди лучших специалистов по отзывам и лучшей цене и записывайтесь на приём

Рекомендуем статьи по теме

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 12 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

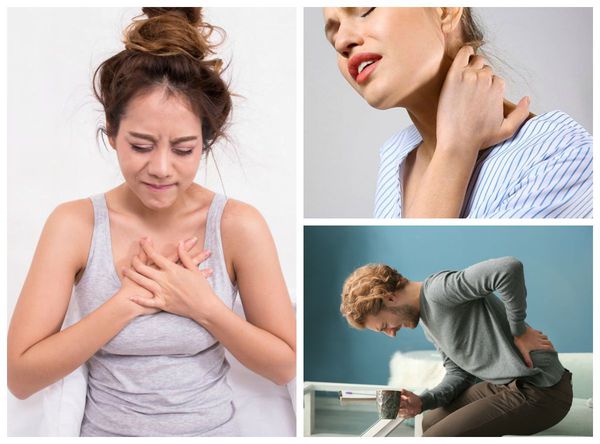

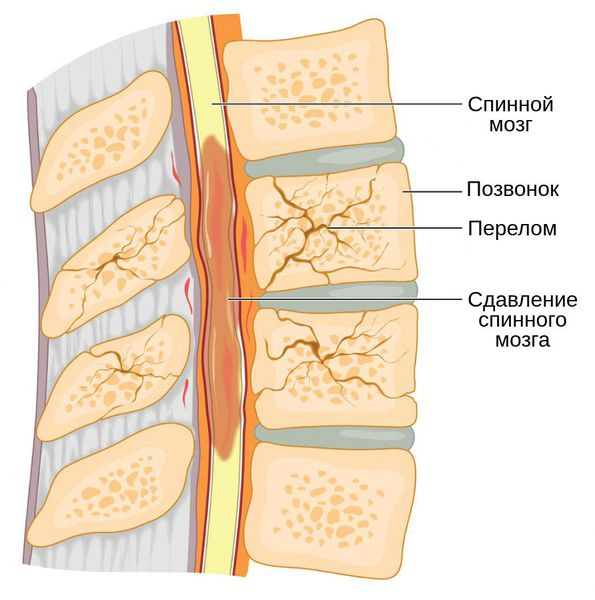

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

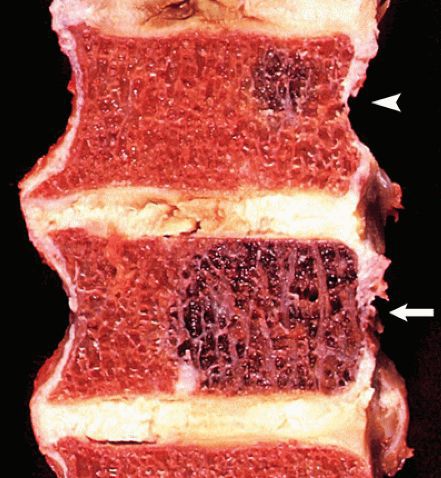

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, — 8 %, на лыжных курортах — 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

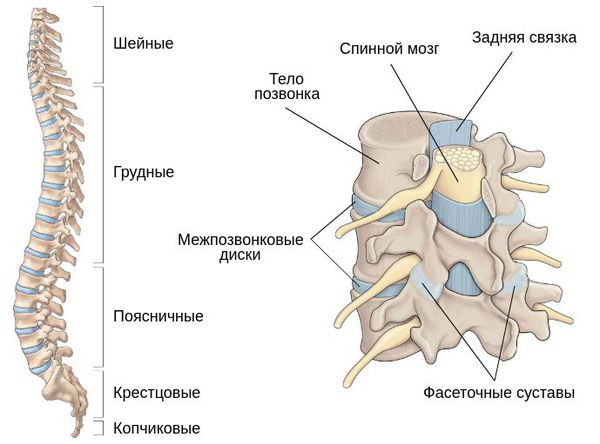

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками — межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы — это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника