Компрессионный перелом позвоночника иммобилизация

Среди тяжелых травм позвоночника выделяются компрессионные переломы тел, переломы суставных, поперечных отростков, вывихи, подвывихи позвонков (у купальщиков, спортсменов, высотников, монтажников, строителей, автомобилистов и др.).

Компрессионные переломы тел особенно опасны, так как при них происходит смещение отломков, деформация спинномозгового канала, сдавление спинного мозга, сдавление и деформация артериальных стволов, участвующих в кровоснабжении головного мозга. При разрыве связочного аппарата и значительном смещении позвонков (при вывихах, подвывихах), фрагментов их при переломах (например, вперед) возможно полное разрушение спинного мозга.

При переломах позвоночника используются подручные средства – доски, щиты и пр., а также стандартные шины. Независимо от локализации перелома перед иммобилизацией следует дать обезболивающие средства.

В начальном периоде догоспитального этапа все лечебно-транспортные мероприятия проводятся с учетом невозможности скорейшего прибытия на место происшествия медицинского работника. Очень важны:

– чрезвычайно бережные действия при переносе, укладывании пострадавшего (провисание позвоночника в области перелома может привести к еще большему сдавлению спинного мозга);

– оберегательные мероприятия по переносу пострадавшего, которые следует осуществлять на щите, согласованно, как правило, не менее чем тремя спасателями. Особо тщательно должна фиксироваться зона перелома.

Переломы шейного отдела.

Выделяют 4 вида травмы шейных позвонков: переломы, переломо – вывихи, вывихи, подвывихи. Наиболее часты и опасны для жизни первые два вида повреждений. При них отломки тел позвонков внедряются в спинно – мозговой канал и сдавливают спинной мозг с развитием (или возможностью развития) парезов, параличей.

Именно поэтому у таких пострадавших необходима особая осторожность при терминальных состояниях: ведущий метод реанимации – разгибание (запрокидывание) головы неизбежно приведет к дополнительным смещениям отломков, к еще большему сдавлению спинного мозга.

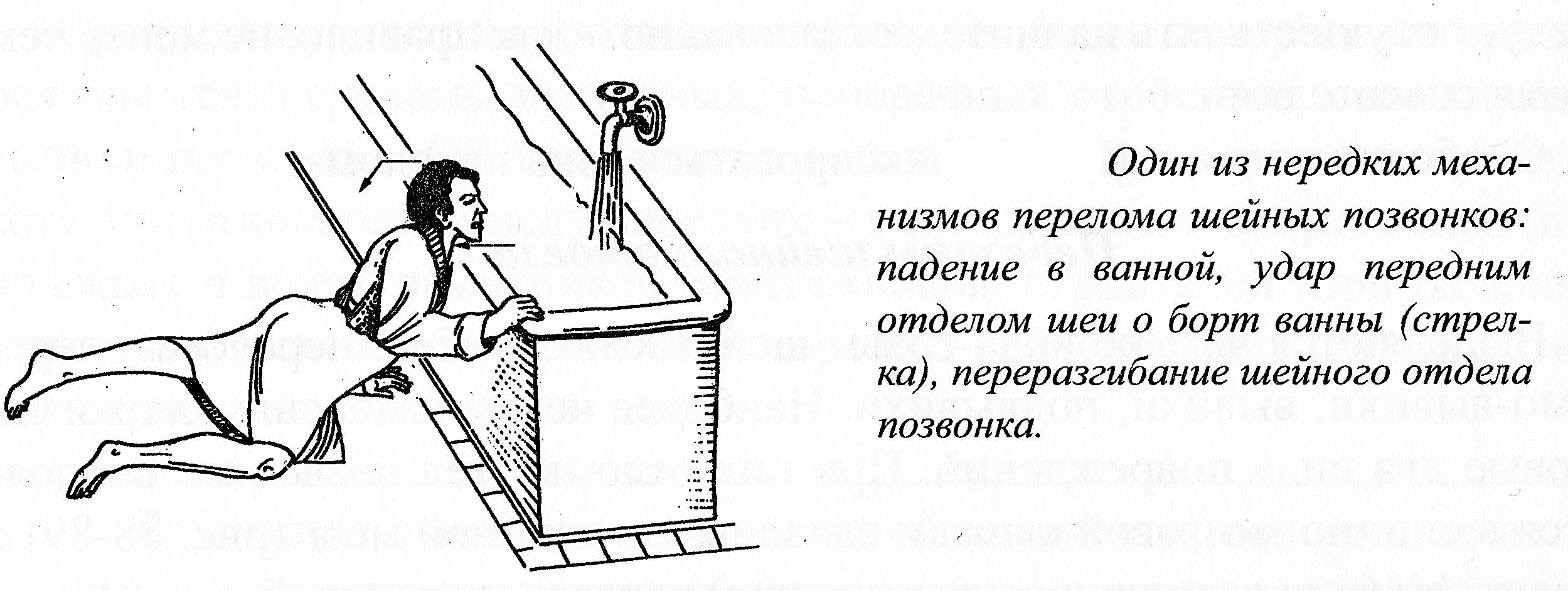

Переломы возникают при травме, приводящей к резкому насильственному сгибанию головы вперед, или, чаще – наоборот, к разгибанию назад. Это отмечается при падениях (в том числе с высоты) на живот с ударом шеей или нижней челюстью, например, о край ванны, стола, с переразгибанием головы (рисунок 3.9).

Другой механизм – падение на спину или на бок с резким ударом головой в положении переразгибания (падение с высоты на голову обычно приводит к смерти). При падении навзничь с резким ударом затылком возможны переломы тела или шейных позвонков без значительных смещений. Отмеченные переломы часто сопровождаются сотрясением мозга со многими, нередко глубокими функциональными и органическими нарушениями.

Рисунок 3.9. Перелом шейных позвонков

При дорожно-транспортных происшествиях частым видом повреждений является типичный двойной перелом: шейных позвонков и костей черепа – при лобовом столкновении автомобилей на большой скорости или при внезапном столкновении с неподвижным препятствием (чаще с деревом, зданием). В этих случаях вначале из-за инерции движения возникает мощный удар головой (лбом) о приборную панель (органы управления), или о переднее стекло. В силу инерции противоудара пострадавший резко откидывается назад – происходит запрокидывание, переразгибание головы, возникают переломы (или переломо-вывихи) шейных позвонков. При описанном механизме травма позвонков может сочетаться с сотрясением или ушибами мозга из-за резкого смещения и сильного удара мозга о затылочную кость, с внутренними гематомами; возможны трещины костей свода черепа (лобной, затылочной).

Симптомы.

У пострадавших, находящихся в сознании, отмечаются боли в области шеи, затруднения движений. При очень осторожном легком прощупывании выявляется значительное напряжение мышц шеи (очень важный признак); на тыльной кривизне шеи часто прощупывается болезненный костный выступ – сместившийся остистый отросток сломанного позвонка. Возможны парезы, параличи, непроизвольное мочеиспускание, недержание кала – прямые признаки повреждения, сдавления спинного мозга.

Основы диагноза.

У пострадавших с характерным механизмом травм, который устанавливается по особенностям места происшествия, особенностям происшествия, по рассказам очевидцев и (главное) по результатам осмотра отмечаются:

– напряжение мышц шеи; повреждение кожи (раны, ссадины), гематомы шеи, головы; смещения, выступания остистых отростков шейных позвонков в виде как бы небольшого «бугра», нарушающего характерную кривизну шеи (выступ имеет костную плотность, болезненный); голова неподвижна, иногда находится в необычном положении (отклонена в одну сторону);

– возможны парезы, параличи;

– при сохраненном, или умеренно угнетенном сознании, основные жалобы на боли в области шеи, невозможность движений, перемещений, страх.

Во всех подобных случаях следует:

Установить диагноз, или (при неуверенности) хотя бы заподозрить перелом шейного отдела позвоночника.

Немедленно оказывать первую помощь.

Первая помощь.

Немедленная тщательная предельно осторожная иммобилизация шеи. Вызов врача, машины скорой медицинской помощи. Иммобилизация производится на любом прочном щите, на двери, снятой с петель. Иммобилизация на досках допускается при условии изготовления (сколачивания) из них щита.

Иммобилизация на щите (двери).

Расположить щит (дверь) на 2-3 небольших подставках рядом с пострадавшим. Иммобилизировать шею ватно-марлевым воротником; очень хороший эффект дает наложение поверх воротника полосы умеренно – жесткой моделируемой пластмассы. Предельно осторожно, тщательно фиксируя в полной неподвижности голову и шею, уложить пострадавшего на щит. Под голову положить тонкую ватно-марлевую подушечку. Обложить голову по краям фиксирующими ватными жгутами. По бокам голову, шею тщательно иммобилизировать подручными средствами. Все эти конструкции и голову надежно (но осторожно) закрепить ремнем (или лентой), проведенным по периметру щита (двери) и фиксирующим лоб. Матерчатыми полосами фиксировать плечевой пояс, таз (на уровне верхнего отдела), бедра (вблизи коленных суставов), голени (вблизи голеностопных суставов).

Тщательно проверить состояние и положение пострадавшего, состояние и надежность всех фиксирующих конструкций. Переносить пострадавшего следует четырьмя носильщиками; при коротких расстояниях допускается перенос тремя носильщиками (два – у головы). Переносить, перекладывать в автомобиль следует очень осторожно. Контролировать общее состояние пострадавшего.

Иммобилизация с помощью с помощью ватно-марлевого воротника. Все действия производить крайне осторожно, без отклонения головы вперед.

Наложение ватно-марлевого воротника.

Подготовить бинт, обложить его плотно на всем протяжении серой ватой, накрыть вторым бинтом, отмоделировать (не сдавить сосуды – особенно сонные артерии). Осторожно, не сгибая головы, наложить плотную повязку циркулярными перекрывающими ходами ватно-марлевого бинта. Избегать сдавления сонных артерий! Обеспечить максимально щадящее транспортирование на щите, постоянный контроль состояния пострадавшего.

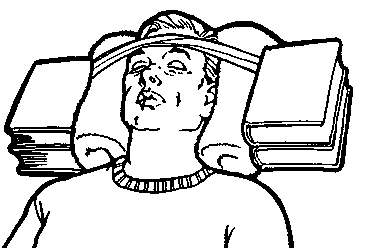

Иммобилизация шейного отдела позвоночника подручными средствами представлена на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10. Иммобилизация при переломе шейных позвонков подручными средствами

Переломы грудного и поясничного отделов.

Ведущий механизм травмы – резкое насильственное сгибание позвоночника при падении с высоты на ноги (или ягодицы), или в результате падения на спину большого тяжелого предмета.

Симптомы.

Боли в зоне травмы позвоночника (могут быть умеренными). Напряжение мышц спины. Деформация кривизны позвоночника из-за костного выступа – смещения остистого отростка (в основном при переломах нижнегрудных позвонков). Снижение чувствительности кожи. Возможны парезы, параличи, непроизвольное мочеиспускание, недержание кала.

Первая помощь.

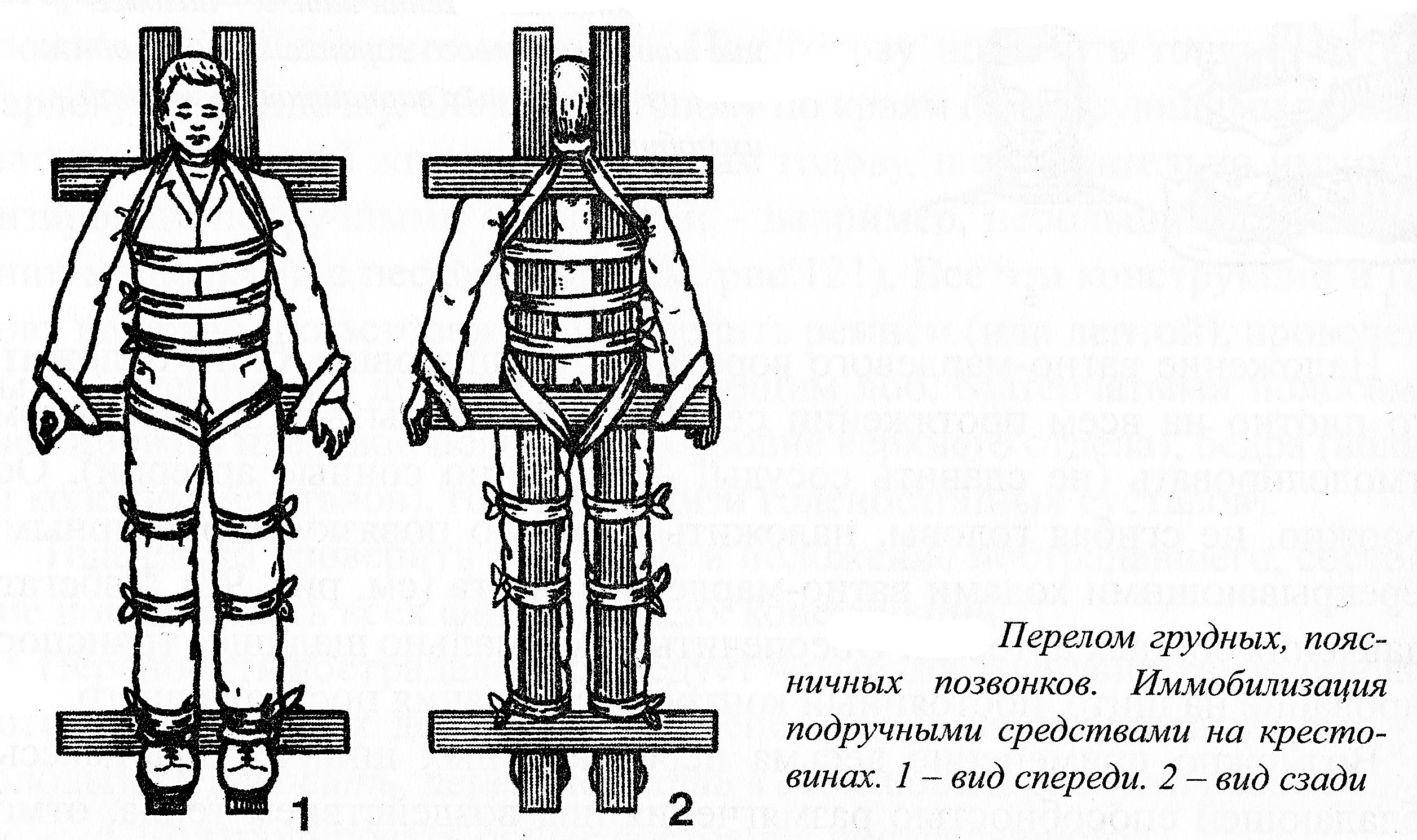

Расположить пострадавшего на щите или иммобилизировать подручными средствами (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11. Иммобилизация при переломе грудного и поясничного отделов позвоночника

Использовать: две крепкие планки (доски) длиной на 15-16 см более роста пострадавшего, шириной по 8-10 см; три таких же планки длиной около 1/3 первых; 12 полос крепкой ткани (лент) разной длины. Расположить три коротких планки симметрично под длинными, перпендикулярно к ним – соответственно у надплечий, таза, стоп пострадавшего; фиксировать планки друг к другу шнуром (веревкой, полосками ткани); узлы расположить по наружному краю устройств. Зоны фиксации обложить мягкой тканью. Все неровности устранить.

Осторожно расположить пострадавшего на крестовинах; фиксировать его к крестовинам полосами ткани (лентами) в области груди, живота, бедер, голеней, голеностопных суставов. Фиксировать таз к средней крестовине косыми ходами полос через промежность с обеих сторон. Фиксировать надплечья к верхней крестовине косыми ходами полос через подмышечные впадины. Фиксировать запястья к концам средней крестовины. Подобная иммобилизация достаточно надежна; допускает в крайних ситуациях, когда иного выхода нет, перенос пострадавшего шестью носильщиками.

При использовании стандартных носилок необходимы дополнительная фиксация устройства к носилкам или щиту.

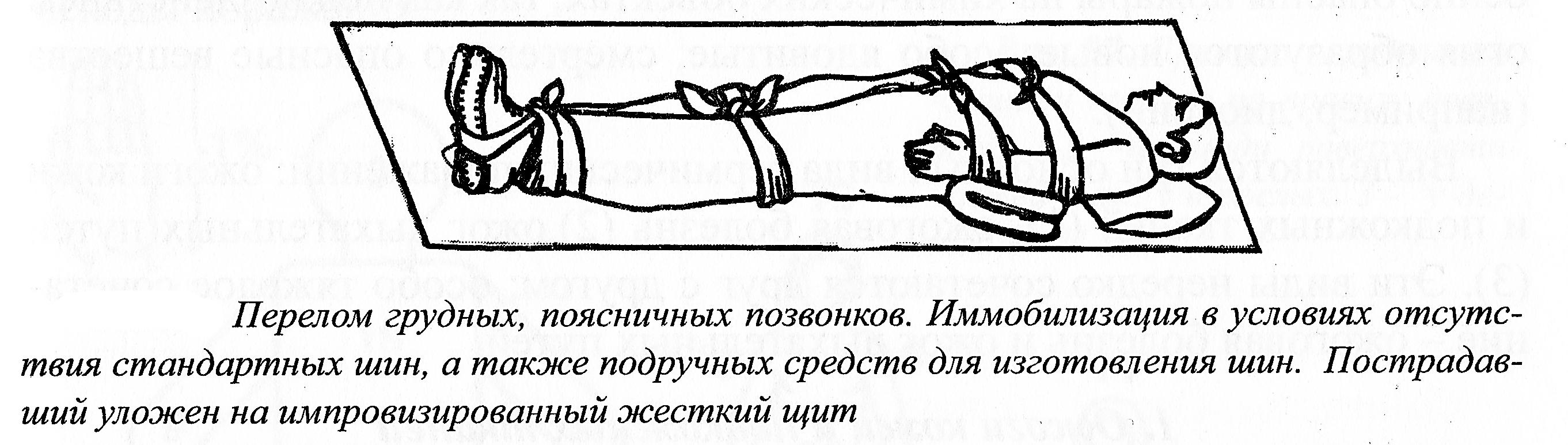

Иммобилизация при отсутствии подручных средств.

Допускается в особо сложных ситуациях, как вынужденная временная мера, в основном при необходимости переноса пострадавшего на короткие расстояния, при отсутствии иных выходов и решений (рисунок 3.12.).

Рисунок 3.12. Иммобилизация при переломе грудных и поясничных позвонков при отсутствии подручных средств

Максимальное обездвиживание достигается путем фиксации верхних конечностей к груди, фиксации нижних конечностей (тоже жгутами из материи) на уровнях коленных и голеностопных суставов. Фиксацией обеих стоп, голеностопных суставов жгутами в виде «восьмерки».

МЕТОДЫ ПЕРЕНОСА ПОСТРАДАВШИХ

Вынос пострадавших из опасных зон, развалин разрушенных зданий, оползневых структур, перенос тяжелораненых является одним из важных мероприятий первой помощи.

Вынос пострадавших, которые не могут самостоятельно передвигаться, на месте происшествия, из завалов, развалин и проявляется прямой обязанностью каждого не медика

Вынос может осуществляться одним или двумя спасателями – на руках, на лямках; двумя спасателями (в некоторых случаях – четырьмя или даже шестью) – на носилках или носилочных приспособлениях.

Методы переноса на руках

Перенос однимспасателем

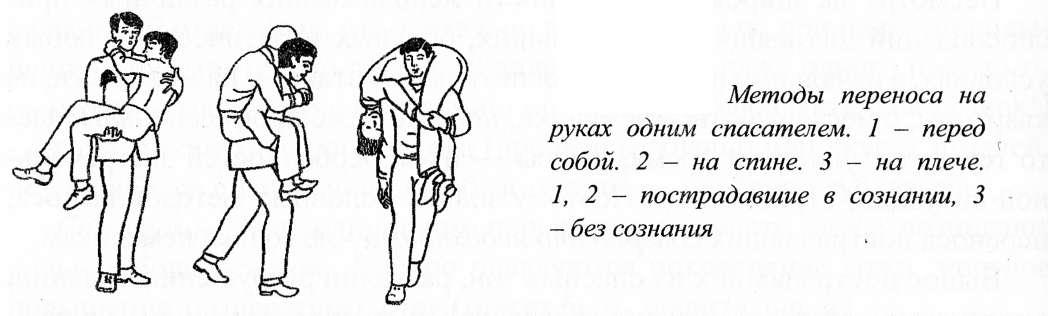

Перенос на руках. Расположить пострадавшего сидя на небольшом возвышении. Опуститься на колено. Правой рукой взять под бедра, другой рукой – за спину между лопатками. Пострадавшему охватить спасателя за шею. Приступить к движению.

Перенос на спине. Стать спиной к пострадавшему. Опуститься на колено, между его ног. Взять обеими руками под бедра. Пострадавшему охватить спасающего за плечи. Спасателю подняться с колена.

Перенос на плече. Осуществляется при бессознательном состоянии пострадавшего, как вынужденный метод, на короткие расстояния, если иные методы переноса, в том числе на носилках, оказываются невозможными (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13. Методы переноса пострадавшего одним спасателем

Положить пострадавшего животом на левое плечо спасателя; голова располагается сзади, за спиной. Левой рукой охватить левую ногу (или обе ноги) пострадавшего на уровне коленного сустава; левой кистью захватить выведенную к коленному суставу левую кисть пострадавшего.

Перенос двумя спасателями

Осуществляется тремя основными методами: друг за другом; на замке из трех рук; на замке из четырех рук. В последних двух случаях спасатели располагаются лицом друг к другу.

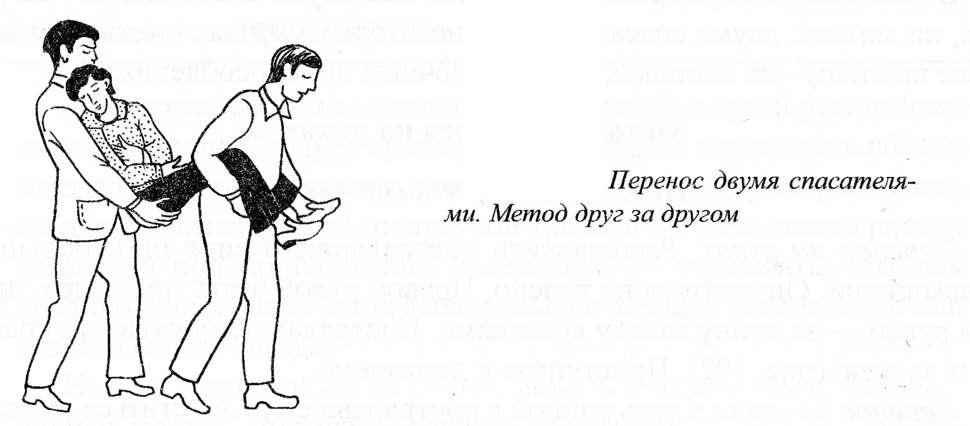

Метод друг за другом. Спасатель №1 становится спереди, спиной между ног пострадавшего, №2 сзади него.

Спасателю №1 взять пострадавшего под коленными суставами, фиксировать на согнутых предплечьях, №2 – охватить его за ягодицы. Обоим спасателям – выпрямиться, поднять пострадавшего, начать движение (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14. Перенос пострадавшего двумя спасателями

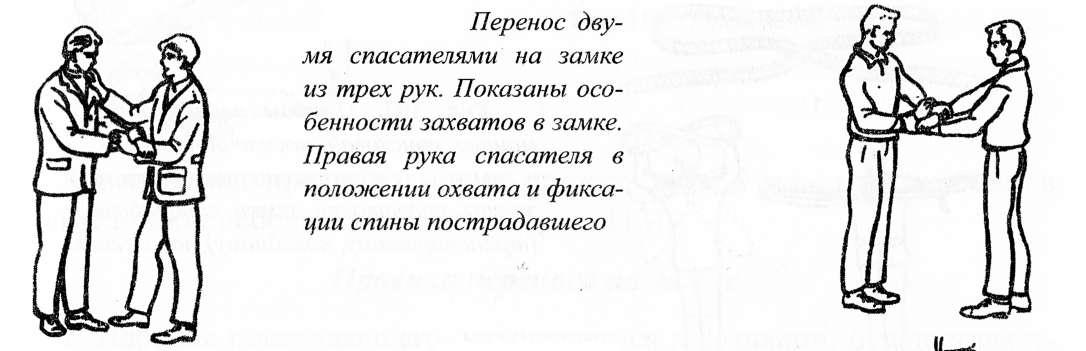

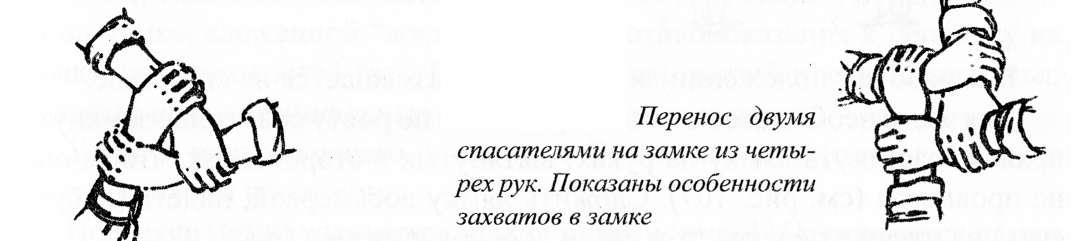

Метод на замке из трех рук. Спасателю №1 захватить правой кистью свое левое запястье, левой кистью захватить левое запястье спасателя №2.Спасателю №2 левой кистью захватить правое запястье спасателя №1, правой кистью – его левое плечо. Подвести замок под пострадавшего, расположить его по принципу как бы на стуле, поднять.

Метод на замке из четырех рук.

Спасателю №1 захватить правой кистью запястье левой руки, левой кистью захватить правое запястье спасателя № 2.

Спасателю №2 правой кистью захватить свое левое запястье, левой кистью захватить правое запястье спасателя №1. (рисунок 3.15.)

Рисунок 3.15. Перенос пострадавшего двумя спасателями

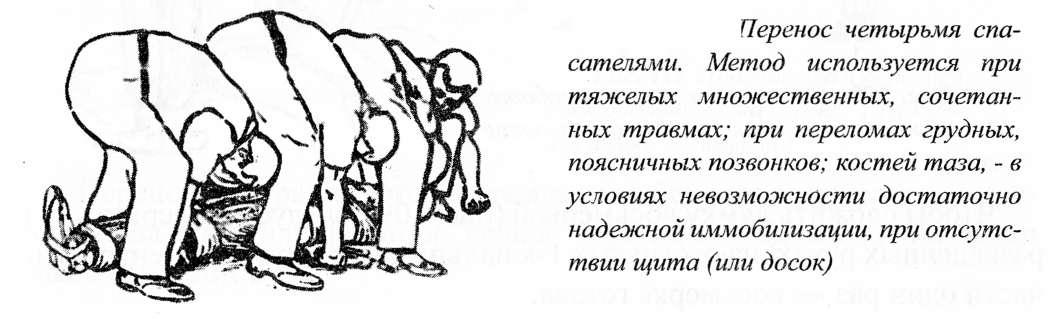

Метод переноса четырьмя носильщиками.

Используется в основном при переломах нижних грудных, верхних поясничных позвонков – особенно при отсутствии щита, невозможности использовать подручные средства.

Носильщики располагаются друг за другом (рисунок 3.16), фиксируют плечевой пояс, зону травмы, голени. Четвертый носильщик (старший) поддерживает голову. По его командам носильщики перешагивают на левую (по отношению к пострадавшему) сторону, осторожно поднимают его, сохраняя полную неподвижность в области переломов.

Рисунок 3.16. Перенос пострадавшего четырьмя спасателями

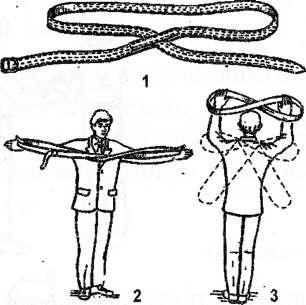

Перенос на лямке

Лямка представляет собой прочный брезентовый ремень с металлической пряжкой на конце и специальной фиксирующей накладкой на расстоянии 100 см от пряжки. Длина лямки 360 см, ширина 6,5 см; масса 500-600 г. Лямка может быть изготовлена из подручных материалов (рисунок 3.17)

Рисунок 3.17. Методы переноса с помощью носилочной лямки. 1 -лямка. 2 – образование восьмерки. 3 – этапы подготовки лямки к нерабочему (транспортному, походному) положению

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Компрессионный перелом позвоночника – это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, – 8 %, на лыжных курортах – 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками – межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы – это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) – повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) – повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) – повреждение передней и задней части позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом в свою очередь подразделяют на три подтипа:

- подтип A1 – клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий его заднюю стенку;

- подтип А2 – раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку;

- подтип A3 – оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Такой перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, в связи с чем приводит к развитию неврологического дефицита (нарушению чувствительности и двигательной активности) [3].

По локализации выделяют:

- перелом шейного отдела;

- перелом грудного отдела (возникает чаще всего [20]);

- перелом пояснично-крестцового отдела;

- множественные повреждения позвонков;

- многоуровневые повреждения позвонков;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение – травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или привести к хронической боли. Но даже если в момент перелома невральные структуры не повредились, ситуацию может осложнить компрессия спинного мозга смещёнными отломками позвонка. С течением времени продолжающееся сдавление может привести к миелопатии (прогрессирующей ишемии спинного мозга) и параличу мышц [5][9].

Если повреждённый сегмент позвонка вовремя не зафиксировать, нередко развивается нарушение осанки по типу кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника неправильно перераспределяется нагрузка на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. В результате наступает преждевременное старение данных структур, прогрессируют такие заболевания, как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При грубых деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесённого туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка [17][18].

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез предполагает уточнение обстоятельств, механизма и время получения травмы. Всё это позволяет прицельно искать тот или иной вид повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения уровня и объёма дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра больного доктор обращает внимание на наличие травмы, видимых деформаций и локализацию следов повреждения. При обнаружении кровоподтёков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может свидетельствовать не только о костной травме, но и о повреждении внутренних органов.

Пальпация (ощупывание) позвоночника проводится крайне осторожно, чтобы не нанести дополнительную травму и не сместить отломки. Во время обследования врач обнаруживает болезненные места, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять характер патологической подвижности позвоночника нельзя, т. к. это неизбежно приведёт к более тяжёлым повреждениям.

Неврологическое обследование заключается в определении силы мышц, тактильной и болевой чувствительности. Оно позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Для начала необходимо определить чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и полнота повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов такого обследования чаще всего используется шкала ASIA [21], представленная ниже.

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография.

Спондилография – это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Является наиболее доступным методом инструментальной диагностики. Выполняется в прямой и боковой проекциях. Позволяет обнаружить повреждение позвонков и искривление позвоночной оси.

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна выявить нарушение тока спинномозговой жидкости (ликвора) и уровень блока субарахноидального пространства, визуализировать повреждение твёрдой мозговой оболочки, а также косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костной травмы. Она позволяет обнаружить до 25 % повреждений костных структур, которые не были выявлены во время спондилографии. Благодаря КТ можно с высокой точностью диагностировать переломы позвонков любой сложности, даже небольшие переломы дужек и суставных отростков, которые часто упускают при рентгенографии.

Достоверными признаками травм позвонка на снимках КТ считают:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности его кортикального (каркасного) слоя;

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля – выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе и горизонтальное) более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном отделе;

- скопление свободной крови – признак повреждения сосуда, расположенного вблизи позвоночного столба [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – высокочувствительный метод исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать самые ранние и незначительные изменения в просвете позвоночного канала, спинном мозге и окружающих структурах. Например, с помощью МРТ можно выявить отёк спинного мозга, диапедезные кровоизлияния (без повреждения сосудов), последствия разрыва и растяжения связочно-мышечного аппарата. Однако у МРТ есть ряд недостатков:

- наличие абсолютных противопоказаний к исследованию: кардиостимулятор и металлические импланты в организме исследуемого, нарушения сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, первая половина беременности;

- наличие артефактов (помех) даже от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) метод лечения можно определить, используя шкалу SLIC [27].

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие более тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Выбор тактики лечения зависит от суммы набранных баллов:

- меньше 4 баллов – консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, использование halo-аппарата и др.);

- больше 4 баллов – оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла – консервативная или оперативная тактика (на усмотрение хирурга).

В случае стабильного, неосложнённого перелома возможно проведение консервативного лечения в виде симптоматической терапии, соблюдения строгого постельного режима, ограничения осевой нагрузки на позвоночник, ношения жёсткого поясничного корсета или halo-аппарата. Однако продолжительная иммобилизация и постельный режим будут доставлять больному серьёзные неудобства и сопровождаются опасностью образования тромбов, пролежней, застойной пневмонии и др. Поэтому на сегодняшний день лучше отдать предпочтение малоинвазивной хирургической технике. Её объём и сроки зависят от типа и объёма повреждения [3].

Задачи хирургического лечения:

- своевременно устранить компрессию спинного мозга и питающих его сосудов;

- восстановить нормальную ось позвоночника;

- зафиксировать повреждённый позвоночно-двигательный сегмент для быстрой активизации больного.

Если сломана задняя опорная колонна позвоночника, то выполнить эти задачи можно из заднего доступа. Если в результате перелома позвонков повредилась передняя опорная колонна, то для лечения потребуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому лечению:

- наличие признаков неврологического дефицита после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением позвоночного канала;

- компрессия корешков спинного мозга, сопровождаемая онемением, слабостью и болью в руках и ногах по типу межрёберной невралгии;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

Выделяют три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

Вертебропластика предполагает укрепление повреждённого позвонка специальным костным цементом. Он вводится в тело позвонка через иглу под рентген-контролем. Спустя 6-11 минут цемент застывает, укрепляя тело позвонка.

Показания к цементированию:

- переломы тел позвонков с их разрушением и кифотической деформацией;

- опухоли или гемангиома подвоночника;

- компрессионные переломы позвонков при остеопорозе.

В случае опухоли и гемангиомы позвоночника вертебропластика не только устраняет возникший компрессионный синдром, но и снижает болевой синдром.

Малоинвазивную стабилизацию можно выполнить с помощью различных конструкций: пластин, транспедикулярных винтов, протезов тел позвонков и др. Для фиксации шейного отдела позвоночника используются межтеловые имплантаты и пластины, для грудного и пояснично-крестцового отделов – различные системы транспедикулярной фиксации, которые можно дополнять межтеловыми трансплантатами и имплантами (кейджами). Данные приспособления стабилизируют позвоночно-двигательные сегменты сразу после операции. Они имплантируются в тело человека на всю жизнь: после сращения перелома система фиксации не доставляет никаких неудобств и не требует удаления.

Показания к малоинвазивной стабилизации:

- травма грудного, шейного и поясничного отделов позвоночника;

- кифотическая деформация позвоночника или отдельных позвоночно-двигательных сегментов.

Преимущества:

- операция проводится без разреза (через проколы в позвонки устанавливаются винты и и скрепляются стержнем);

- незначительная травма мышц;

- минимальная кровопотеря;

- уменьшение послеоперационной боли;

- ранняя активизация – уже на следующий день после операции пациент может встать на ноги и начинать двигательную реабилитацию;

- возможность коррекции кифоза;

- восстановление нормальной подвижности в сегменте после сращения перелома.

При протезировании тело позвонка замещают фрагментом кости из ребра пациента или специальными протезами. При этом установленные протез дополнительно фиксируются пластиной.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше будет выполнено оперативное лечение, тем скорее улучшится качество жизни пациента и во время реабилитации, и после его завершения. Если травма была неосложнённой, то больной встаёт на ноги и начинает ходить сразу после фиксации позвоночника или вертебропластики.

Существенных ограничений по завершении хирургического лечения нет. Больной может сидеть и выполнять обычные бытовые нагрузки. Повторные операции по удалению установленных конструкций не требуются.

Профилактика переломов позвоночника в первую очередь основана на предупреждении возникновения травм, цементировании растущих гемангиом позвоночника, своевременном и системном лечении остеопороза [11][12]. Существенно снизить риски компрессионного перелома могут регулярные занятия спортом, тренировки глубоких мышц спины и формирование естественного корсета позвоночника.

Источник